碳减排约束下河南省产业结构转型影响因子的分解分析

2019-08-01张凯

摘 要:在分析河南省产业结构现状及其产业发展对能源消耗需求的基础上,依据Kaya公式构建了碳减排约束下河南省产业结构转型的影响因子分解模型,并利用协整方法进行了探討。结果表明:河南省单位GDP碳排放与单位能源碳排放、产业结构生态化、产业结构高级化和产业结构合理化等变量间存在稳定的协整关系,并且从定量来看,产业结构生态化、产业结构高级化和产业结构合理化每变动1个百分点会分别带动河南省单位GDP碳排放反方向变动0.336、0.024和0.006个百分点。

关键词:碳减排;产业转型;影响因子;分解分析

中图分类号:F269.24 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2019)4-10-5

DOI:10.19345/j.cxkj.1671-0037.2019.04.002

1 前言

随着2020年的临近,我国将要实现单位GDP碳排放比2005年下降40%~45%的目标,国家也越来越重视经济与生态环境的协调发展问题。近5年来,党中央国务院采取了一系列措施,加大了经济发展与生态环境相协调的力度,特别是“十三五”期间31个省(区、市)的碳排放交易体系将要全覆盖。实施碳减排已成为我国经济社会发展中的重要任务[1],必将对产业结构转型提出新的要求,即产业转型既要兼顾经济效益,更要兼顾生态效益。多年来,河南省CO2排放不仅一直维持在较高水平,而且每万元GDP能耗也明显高于全国平均水平。另外,河南省“十三五”规划中也明确提出要强化传统产业升级和新兴产业培育“双轮驱动”。因此,在碳减排约束下,研究河南省产业结构转型升级和如何减少CO2排放具有重要意义。

国内外关于碳减排和产业结构方面的研究主要集中在3个方面:一是通过使用相关计量方法将产业效率的变化分解为技术和结构效应的研究,然后找出影响产量、能源或者碳减排效率的原因。这部分学者主要运用了ARIMA方法、LMDI法、IO-SDA方法或者DEA模型等对中国工业部门的各行业或产业进行分解分析,测算其与碳排放之间的关系[2-5]。二是研究产业结构与碳排放之间的关系。这部分学者主要针对产业结构优化升级与碳排放[6-8]、碳排放与产业结构间的关联度[9-10]等方面进行了研究。三是从不同角度研究碳减排与产业转型之间关系。例如,吴欣等[11]从现代流通产业的角度提出了现代流通业在驱动区域产业结构升级上起着非常重要的作用;张恪渝等[12]构建了行业能源结构消耗矩阵及碳减排结构矩阵,并提出了中国2020年最优的产业结构调整方案;薄凡等[13]结合党的十九大报告提出了“低碳+”的概念,认为只有实施“低碳+”战略才能促进去产能、减少CO2排放、协调经济与环境发展,最终达到绿色转型的目标。

与现有研究相比,本文依据日本学者Yoichi Kaya[14]提出的Kaya恒等式,从产业结构转型的角度分解了相关影响碳排放量的因子,准确地确立每一个影响因子与单位GDP碳排放量之间的数量关系。

2 模型和数据

2.1 模型说明

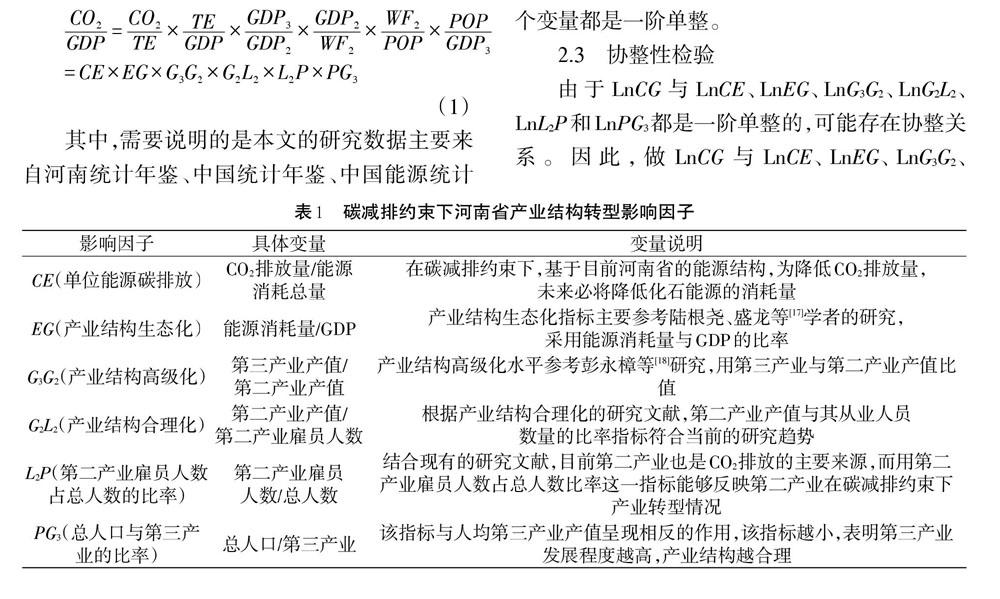

根据前文的述评,在Kaya公式和何维达、张凯[15]、干春晖[16]等研究的基础上,借鉴有关产业生态化、产业升级和绿色发展等方面对产业结构转型评价的研究文献,将碳减排约束下产业结构转型的影响因子分解为6个主要方面:CE、EG、G3G2、G2L2、L2P和PG3(如表1),以此来分析碳减排约束下河南省产业结构转型的影响因子,如式(1)所示。

其中,需要说明的是本文的研究数据主要来自河南统计年鉴、中国统计年鉴、中国能源统计年鉴以及Wind数据库,但CO2的数据不能直接查询,需要计算获得。而关于CO2的计算方法综合现有的研究共分为3类:一是将消耗的各种能源折算成标准煤,进而通过标准煤的碳排放因子计算CO2的排放量;二是将各种能源消耗转化为固体、液体、气体3类,然后根据这3类能源的碳排放因子计算CO2的排放量;三是将各行业所消耗能源(包含原煤、各种煤气、焦化产品、原油、液化石油气等)总量进行求和,再根据IPCC所公布的各类能源碳排放因子计算CO2的排放量。这3类研究中,第3类的研究相比前两种而言,所计算出来的CO2数据更为准确。为此,本文参考学者李秀珍等[19]对碳排放量的计算方法,在估测了各类能源碳排放系数的基础上,测算了河南省2007—2016年CO2的排放量。

2.2 模型求解

根据协整方程的计算过程,本文综合考虑以往的研究,采取ADF检验方法并使用Eviews7.0软件工具对每一个变量进行平稳性检验,所有变量均在5%的显著水平下达到二阶平稳(如表2),满足构建协整方程的前提。

由检验结果可以看出,变量LnCG与LnCE、LnEG、LnG3G2、LnG2L2、LnL2P和LnPG3在5%的显著性水平下的ADF统计值都大于其相应的临界值,表明7个变量都是非平稳的。而其相应的一阶差分序列ADF统计值都小于临界值,也表明7个变量都是一阶单整。

2.3 协整性检验

由于LnCG与LnCE、LnEG、LnG3G2、LnG2L2、LnL2P和LnPG3都是一阶单整的,可能存在协整关系。因此,做LnCG与LnCE、LnEG、LnG3G2、LnG2L2、LnL2P和LnPG3的协整关系分析。本文采用Johansen协整检验方法,并根据Eviews7.0的测试结果,在5%的水平下提取一个较为准确反映变量间长期均衡的表达式(括号内为标准差)如式(2)所示。

根据式(2)可以看出,所有变量系数均符合其经济意义,在5%的置信水平下通过t统计量检验,且不存在自相关。R2为0.996 113,说明模型的整体拟合度也比较高。另外,根据Eviews7.0的计算结果,并检验残差序列e,结果残差项是平稳的。因此,LnCG与LnCE、LnEG、LnG3G2、LnG2L2、LnL2P和LnPG3存在协整关系。也就是说在碳减排约束下,河南省单位GDP碳排放与单位能源碳排放、产业结构生态化、产业结构高级化、产业结构合理化等变量间存在稳定的协整关系,并且从定量来看,产业结构生态化、产业结构高级化和产业结构合理化每变动1个百分点会分别带动河南省单位GDP碳排放反方向变动0.336、0.024和0.006个百分点。这个结果和现有研究文献的结论基本一致[7],即产业结构生态化是减少CO2排放的一个较为重要的因素。

3 碳减排约束下产业结构转型影响因子的分解分析

3.1 河南省CO2排放量现状

基于历史原因,河南省的经济发展依赖于第二产业的发展,而第二产业的发展又过于依赖化石能源,从而导致了第二产业的发展虽然规模过大,但是仍属于高碳产业,并且随着能源消耗的不断增长,CO2排放量也必将随之增长。例如,2007—2016年的河南省CO2,排放量年均增长率为3.76%,增长量为3 740.07万吨。究其原因主要有以下两点:一是河南省高能耗相关产业在其经济发展中的比重较大,如2016年河南省六大高耗能产业占规模工业增长值的比重为32.3%,处于全国较高的水平;二是高新技术产业对河南省经济发展的拉动作用仍然偏小,如2016年高技术产业增长值仅占8.7%,且多数行业都停留在产业链的上游和价值链的低端,高科技含量、高附加值的产品非常少。

3.2 产业结构生态化与碳减排

产业结构生态化水平直接反映了能源效率的水平,而能源效率水平的高低直接决定了CO2排放量的大小。根据现有研究数据显示,2007—2016年河南省产业结构生态化水平呈现了较好的发展趋势。首先,从数量上来看,河南省产业结构生态化水平从2007年的1.19吨标煤下降到了2016年的0.57吨标煤,主要是由于河南省属于经济中等发达地区,随着对科技投入的增加,其发展水平也得到了相应的提高。其次,从占全国平均水平来看,2007—2016年,河南省产业结构生态化水平从占全国水平的129.35%下降到了90.48%,降低了38.37个百分点。但相对于同期的发达省份而言,河南省的降速较慢。这主要是由于河南省农业占据主导地位,产业转移较慢,特别是第二产业的传统行业技术提升较慢。目前,根据相关计算数据表明,河南省能源消耗量在全国来说仍然处于一个很高的水平,如2016年河南省能耗总量占全国能耗总量的33.77%,位居第6位。加之河南省技术创新水平相对较低,因而通过提高技术水平降低能源消耗强度,仍有较大的发展空间。

3.3 产业结构高级化与碳减排

根据河南省的三次产业构成,其结构比例由2007年的14.8∶55.2∶30演变为2016年的10.6∶47.6∶41.8。其中,农业所占百分比持续降低,10年间降了4.2个百分点;第三产业所占比重有了较大幅度的提升,10年間增长了11.8个百分点;第二产业呈现了先升后降的趋势。从整体来看,河南省产业结构变动对CO2排放表现为正向拉动效应。而随着农业所占比重的降低和现代服务业的快速发展,这两个产业对CO2的排放均呈现负效应。结合本文以及现有文献的研究结果分析,产业结构高级化的发展也是减少CO2排放的主要途径。总体而言,河南省产业结构高级化的提升对减少CO2排放有着积极作用,这主要是由于河南省目前仍处于产业全面调整期,消耗能源较高的产业以及资源型产业仍占很大比重。

3.4 产业结构合理化与碳减排

2007—2016年河南省产业结构合理化对经济的拉动作用非常明显。首先,从平均值来看,这10年间工业对其经济增长的平均拉动率和平均贡献率分别为6.55%和60.63%。其次,从峰值来看,工业对经济增长的贡献率最高达到68%,其拉动率最高达到9.7%。这主要是由于河南省经济发展目前仍以第二产业拉动。但从产业结构合理化的角度进行分析,河南省产业结构合理化逐渐趋于合理,从2007年的5.57亿元/万人上升到2016年的9.38亿元/万人,增长了1.68倍。结合本文以上研究的结果分析可知,产业结构合理化将会使CO2排放减少,对碳减排有着积极作用。未来河南省产业结构趋于合理化仍有较大空间,对CO2的减少仍有着较大的积极意义。

4 主要结论与政策建议

4.1 主要结论

通过以上分析,可以得到以下几个基本结论:一是随着中国(河南)自由贸易试验区、郑洛新国家自主创新示范区等发展战略落户河南省,为其经济发展带来了良好的发展时机,同样也会使得其能源消耗的需求逐步增长,因而也必将带动碳排放量的增加,这是碳减排约束下河南省产业结构转型面临的巨大挑战;二是河南省产业中的高能耗、高污染产业比例过大,特别是重工业中的原材料和采掘业多处于产业链的低端,产品技术水平含量不高,这一现状对减少碳排放、保护生态环境来说也是巨大的挑战。以此为背景,本文通过考察2007—2016年河南省碳排放的特征,采用Johansen协整检验方法研究了单位GDP碳排放与单位能源碳排放、产业结构生态化、产业结构高级化和产业结构合理化等主要影响因子间的关系。结果表明:在碳减排约束下,河南省单位GDP碳排放与单位能源碳排放、产业结构生态化、产业结构高级化和产业结构合理化等变量间存在稳定的协整关系,且从定量来看,产业结构生态化、产业结构高级化和产业结构合理化每变动1个百分点会分别带动单位GDP碳排放反方向变动0.336、0.024和0.006个百分点。

4.2 政策建议

4.2.1 以技术创新推动传统产业升级。当前,推动河南省经济发展主要还是靠资源型和高能耗等相关传统产业,这些产业都是能源资源消耗大户。因此,河南省在经济发展的同时,CO2的排放量也居高不下。基于河南省特殊的省情,这些传统产业并不能因为大量的CO2排放而取缔,相反还要在较长时间内继续维持其发展。所以,未来河南省发展的着力点还是要通过技术创新和具有针对性的产业政策来改造传统产业,以技术创新为突破口带动整个传统产业的转型升级,达到碳减排的目的。

4.2.2 培育新的经济增长点。根据碳减排的要求,河南省调整产业结构的思路就是大力推动新能源、新技术产业的发展。仅从第三产业的视角来看,重点推进金融、旅游和文化等行业的发展,逐步减少传统工业对其经济贡献的比例,从而实现碳减排的目标。另外,从消耗的能源现状来看,须加快新能源诸如太阳能、风能等新兴产业的发展,降低传统能源的消费比例,以此达到碳减排的目的。因此,培养以新兴产业为主的新经济增长点,对碳减排约束下河南省产业结构调整具有重要的意义。

参考文献:

[1] 尚梅,王刚刚.钢铁企业CO2边际减排成本估算:以宝钢集团为例[J].会计之友,2018(5):33-37.

[2] 徐辉,王慧.产业结构调整对中国碳强度目标实现的影响:展望2020年[J].科技管理研究,2016(13):222-235.

[3] 周五七.能源价格、效率增进及技术进步对工业行业能源强度的异质性影响[J].数量经济与技术经济研究,2016(2):130-143.

[4] 顾阿伦,吕志强.经济结构变动对中国碳排放影响:基于IO-SDA方法的分析[J].中国人口·资源与环境,2016(3):37-45.

[5] 胡雅蓓,邹蓉.新常态下碳减排与经济转型多目标投入—产出优化研究[J].资源开发与市场,2018(8):1066-1073.

[6] 邓光耀,韩君,张忠杰.产业结构升级、国际贸易和能源消费碳排放的动态演进[J].软科学,2018(4):35-38.

[7] 张琳杰,崔海洋.长江中游城市群产业结构优化对碳排放的影响[J].改革,2018(11):130-138.

[8] 庞庆华,杨田田,李涵.城市碳排放、产业结构和区域创新的空间联系:基于江苏省13个地级市的数据分析[J].华东经济管理,2018(12):20-26.

[9] 郭衛香,孙慧.西北5省碳排放与产业结构碳锁定的灰色关联分析[J].工业技术经济,2018(7):119-127.

[10] 赵丽萍,李媛.产业结构对碳排放强度的影响[J].城市问题,2018(6):61-66.

[11] 吴欣,张颖.基于VAR模型的现代流通业驱动区域产业结构升级实证分析[J].商业经济研究,2018(24):157-160.

[12] 张恪渝,廖明球,杨军,等.绿色低碳背景下中国产业结构调整分析[J].中国人口·资源与环境,2017(3):116-122.

[13] 薄凡、庄贵阳.“低碳+”战略引领新时代绿色转型发展的方向和路径[J].企业经济,2018(1):19-23.

[14] Kaya Y.Impact of Carbon Dioxide Emission Control on GNP Growth: Interpretation of Proposed Scenarios[R].Paris: IPCC Energy and Industry Subgroup,Response Strategies Working Group,1990.

[15] 何维达,张凯.我国钢铁工业碳排放影响因素分解分析[J].工业技术经济,2013(1):3-10.

[16] 干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[[J].经济研究,2011(5):4-16.

[17] 陆根尧,盛龙,唐辰华.中国产业生态化水平的静态与动态分析:基于省际数据的实证研究[J].中国工业经济,2012(3):147-159.

[18] 彭永樟,陶长琪.我国城镇化建设与产业结构升级协同发展的实证研究:基于PVAR模型[J].江西师范大学学报(自然科学版),2015(3):263-269.

[19] 李秀珍,张云.环境资源约束下中国产业结构低碳化研究:基于中国2015年减排目标预测[J].中央财经大学学报,2013(10):45-50.