两种溶栓药在亚急性下肢动脉闭塞症中的应用价值

2019-07-31王富华邓方方姜胜攀雷文峰

王富华,邓方方,周 涛,洪 帆,姜胜攀,雷文峰

(武汉大学附属同仁医院(武汉市第三医院),湖北 武汉 430070)

下肢深静脉血栓(DVT)形成是最常见的静脉疾病之一,当下肢静脉中形成血凝块时可引起肺栓塞(PE),导致患者死亡.适当的抗凝能使血液黏稠度降低[1],减少凝块形成,预防PE发生,但血栓后综合征(PTS)仍可继发于同侧肢体静脉系统.最近研究[2]表明:与单独口服抗凝剂相比,溶栓治疗DVT可分解血栓,并可较早地清除血栓,降低PTS的发生率.

以导管为基础的血管内溶栓技术使DVT患者的治疗效果更加显著,常用的技术包括导管接触性溶栓(CDT)、药物机械性CDT(PCDT)和经皮机械性血栓切除术(PMT).导管接触性溶栓可通过导管在指定位置释放溶栓药物,从而减少DVT患者溶栓后相关并发症的发生.根据文献[3-4]报道,尿激酶(UK)或重组组织型纤溶酶原激活剂(阿替普酶,rt-PA)经CDT治疗急性DVT,能显著提高血栓清除率和血管通畅率,降低PTS发生率.临床上,根据DVT症状开始的时间分为急性期(小于14 d)、亚急性期(15~28 d)和慢性期(大于28 d).亚急性DVT早期发病隐匿,长期的慢性缺血使周围血管侧支较为丰富[5],未表现出肢体严重缺血症状,一般在下肢活动后可出现临床症状,如乏力、疼痛、跛行等,疾病进一步加重可能会出现夜间静息痛.由于就诊不及时或诊疗条件受限,部分患者入院治疗时已是亚急性期,目前使用何种溶栓剂治疗亚急性DVT更优尚无定论.本研究前瞻性探讨100例亚急性DVT患者经CDT给予不同的溶栓药物(UK和rt-PA)治疗,探讨亚急性DVT患者获益明显的治疗方式.

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择武汉大学附属同仁医院在2015年6月—2018年6月收治的亚急性DVT患者,所有患者经下肢静脉超声检查及发病时间确诊为DVT,临床表现为程度不一的患肢肿胀、静息疼及浅静脉扩张.纳入标准:1)年龄12~85岁;2)近期(15~28 d)DVT患者;3)患者均明确本研究临床意义且签署知情同意书.

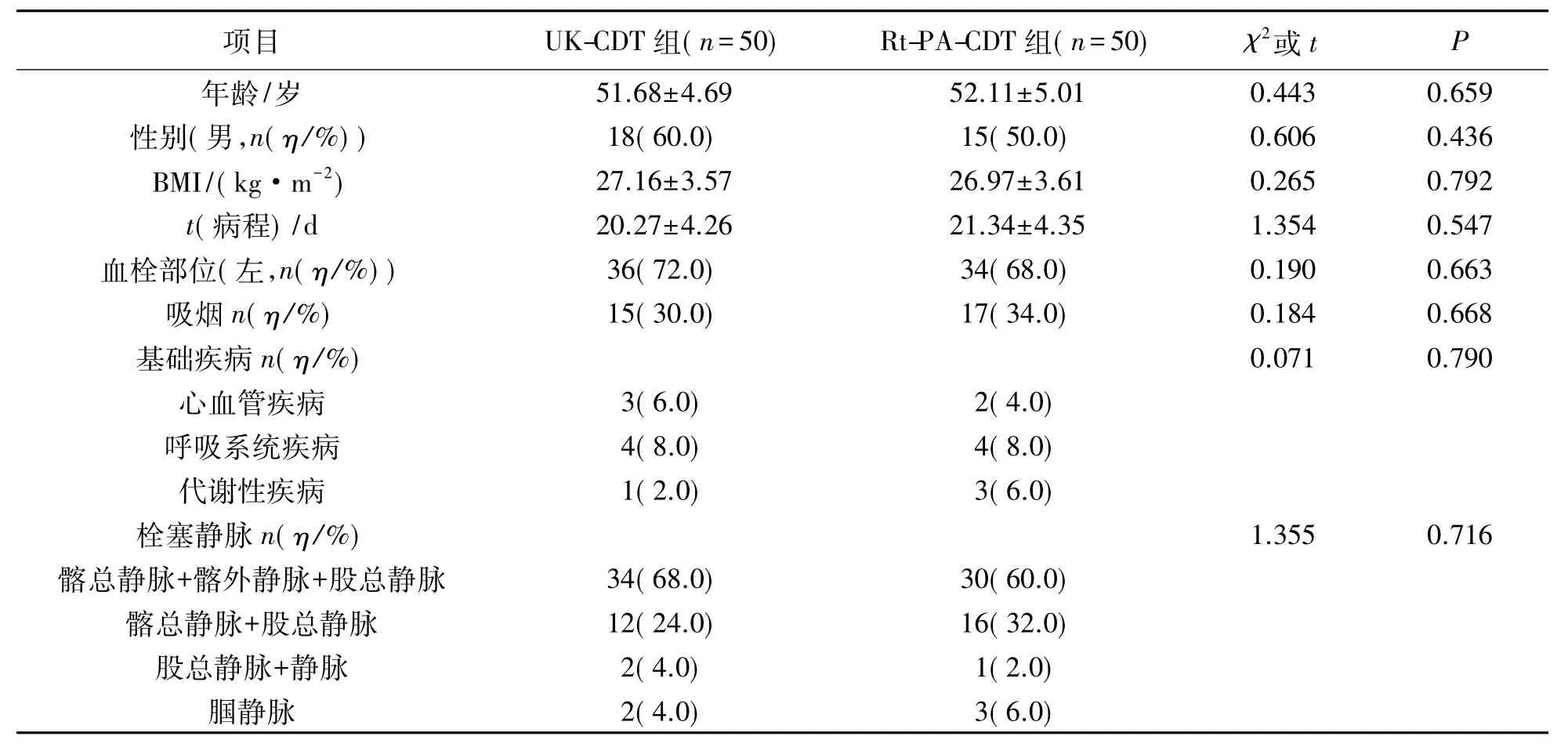

排除标准:1)抗血小板、抗凝剂或溶栓药物禁忌患者;2)近期(6周)缺血性卒中或脑出血患者;3)近期(6周)需行手术治疗患者;4)重度高血压患者(舒张压大于110 mmHg,收缩压大于200 mmHg);5)对造影剂过敏患者;6)未纠正的出血性疾病患者(消化道溃疡、月经过多等);7)血流动力学不稳定患者;8)拒绝参与本次研究患者;9)血红蛋白<90 mg/L,血清国际正常化比率(INR)>1.6,血小板计数<100 000/mL,最终纳入100例符合本次研究的亚急性DVT患者.根据随机数字表法分为UKCDT组(n=50)与Rt-PA-CDT组(n=50),两组患者临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05).见表1.本研究获得医院伦理委员会批准.

表1 两组患者临床资料Tab.1 Clinical data of patients in two groups

1.2 方 法

所有患者术前均完善相关检查及与家属进行术前沟通.患者取仰卧位,局部消毒,铺单,1%利多卡因局麻,Seldinger技术穿刺同侧或对侧股动脉,置入6F血管鞘,根据下肢静脉超声提示的血栓部位及范围调整导管长度.在导丝导引下将UniFuse多侧孔专用溶栓导管置入血栓中,导丝尖端将闭孔器直接置入血栓中,导管远端放置在血栓远端,固定导管.溶栓模式均采用静脉输液泵低剂量持续溶栓模式.UK-CDT 组:500 mL 的0.9%NaCl溶液+尿激酶25万U泵注10 min,以2万~3万U/h的流率持续性泵入.Rt-PA-CDT 组:500 mL 的0.9%NaCl溶液+20 mg Rt-PA,以 0.01 mg/(kg·h)的流率持续性泵入.在此期间,给予皮下注射肝素4 000 U,1次/12 h.溶栓期间应监测活化凝血活酶时间(APTT).出现以下情况则停止溶栓:1)血栓完全溶解;2)血浆纤维蛋白原(FBI)<1.0 g/L;3)连续治疗2 d血栓无变化;4)发生严重并发症或出血.所有患者均穿弹力袜;口服阿司匹林,100 mg/d;进行门诊及电话随访.

1.3 效果评价

1)两组患者临床治疗效果评价标准.优:患肢肢体肿胀和疼痛完全消失;同侧与对侧比较,双下肢周径相差均小于1.0 cm,血管造影显示血流完全或基本恢复,没有造影剂滞留.良:患侧肢体肿胀和疼痛完全消失;同侧与对侧比较,双下肢周径差异在1~1.5 cm范围内;血管造影显示血流恢复,无明显滞留,可见少量造影剂停滞于造影剂侧支血管中.可:患肢肢体肿胀和疼痛稍改善,同侧与对侧比较,双下肢周径相差大于1.5~2.0 cm;血管造影显示血流量部分恢复;较多造影剂停滞于侧支血管中.差:患肢肢体肿胀和疼痛无明显改善;同侧与对侧比较,双下肢周径相差大于2.0 cm;造影显示造影剂明显滞留.治疗总有效率定义为显效率、有效率之和.

2)两组患者术前(Pre-0)、术后2周(Pos-1)及术后1个月(Pos-2)的静脉通畅度评分及双下肢周径差.静脉通畅度评分:患肢7个静脉部分(下腔静脉、髂总静脉、髂外静脉、股总静脉、股浅静脉上下段及胭静脉)造影结果显示完全通畅则记为0分;管腔部分显影则记为1分;管腔未显影记为2分;分数之和即为静脉通畅度评分总分,分数越高表明通畅度越低.双下肢周径差:于髌骨上缘15 cm处测量患侧、健侧大腿周径;于髌骨下缘10 cm处测量患侧、健侧小腿周径.3)并发症观察:治疗期间记录两组患者并发症发生情况,出血、导管相关感染、PTS发生情况等.所有患者随访6个月,记录PTS的发生情况.PTS严重程度根据Villalta评分进行评估,总分<5分,提示未发生PTS;评分>15分或腿部溃疡提示重度PTS,10~14分为中度 PTS,5~9 分为轻度 PTS.多普勒超声评价静脉功能不全,瓣膜反流>1 s表示瓣膜功能不全.

1.4 统计学分析

应用SPSS 21.0统计软件对数据进行统计分析,计量资料以均数±标准差(珋x±s)表示,采用t检验比较,计数资料以百分率表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异具有统计学意义.

2 结 果

2.1 两组患者临床治疗效果

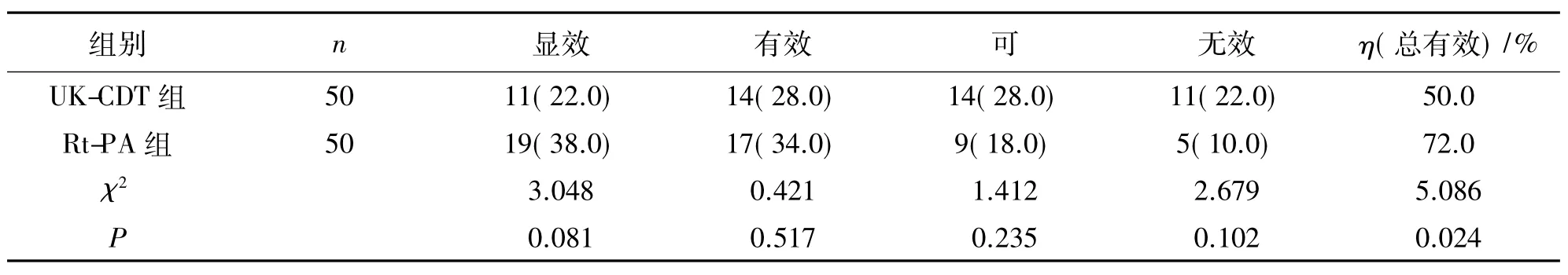

rt-PA-CDT组患者治疗总有效率高于UK-CDT组(χ2=5.086,P=0.024).见表 2.

表2 两组患者临床效果Tab.2 Clinical effect of patients in two groups n(η/%)

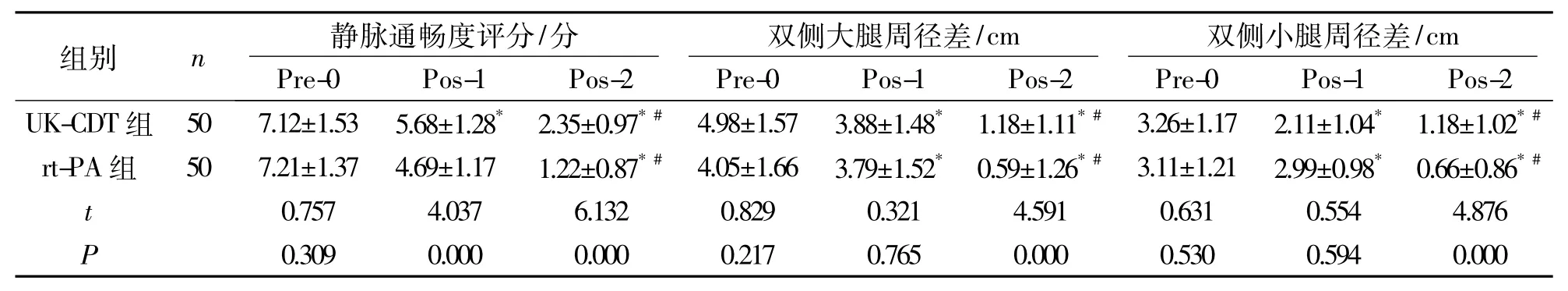

2.2 两组患者静脉通畅度评分及双下肢周径差

两组患者治疗前静脉通畅度评分及双侧大腿、小腿周径差比较差异无统计学意义(P<0.05);在治疗后的 Pos-1,Pos-2时,rt-PA-CDT患者的静脉通畅度评分及双侧大腿、小腿周径差均低于UKCDT组,既rt-PA-CDT组能更早改善下肢血运及恢复通畅.见表3.

2.3 两组患者并发症发生情况

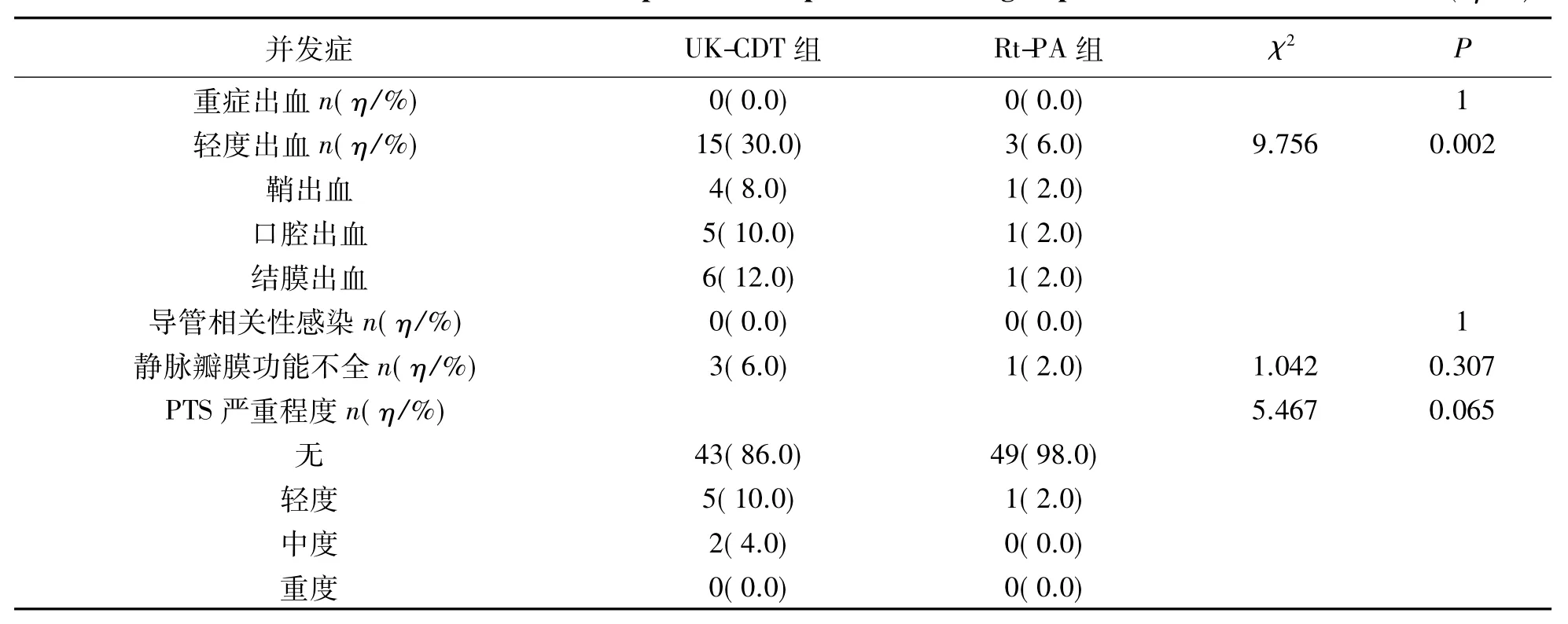

两组患者在治疗期间均未发生重症出血及导管相关性感染.rt-PA-CDT组轻度出血率高于UKCDT 组(χ2=9.756,P=0.002);Rt-PA 组 PTS 发生率低于 UK-CDT 组(χ2=4.891,P=0.027);两组患者PTS严重程度比较差异无统计学意义(P>0.0 5).见表 4.

表3 两组患者静脉通畅度评分及双下肢周径差Tab.3Venous patency score and circumference difference of lower limbs in two groups(珋x±s)

表4 两组患者并发症发生情况Tab.4 Complications of patients in two groups n(η/%)

3 讨 论

DVT是由多种因素导致下肢深静脉血流受阻,血液成分发生异常凝聚,使患者出现下肢疼痛、肿胀、功能受限等临床症状.血栓形成的最大成因是凝血、抗凝和纤溶的三者之间平衡被打破[6],导致血液成分改变,这种病理状态下的凝血功能增强能够抑制抗凝及纤溶功能.血栓形成后如果治疗不及时,血栓在机化的同时会附着于管壁上,导致静脉瓣关闭功能不全,如PTS[7],血栓若是附着不稳定,可发生脱落进入血液循环,栓塞其他部位血管,最常见的是 PE[8].

在不同研究机构及指南中关于DVT临床分期差异较大[9-10],DVT临床分期主要根据患者的临床症状及症状出现时间,并结合影像学检查(超声和DSA).依据血栓栓龄对DVT进行分期更具科学性和指导性,但目前对血栓栓龄的判断仍处于探讨阶段.本研究纳入的100例亚急性期分期标准参考中华医学会放射学分会介入学组专家共识[10].亚急性期下肢DVT血栓介于急性期与慢性期之间,在疾病进展早期血管堵塞不严重,血流速度快,凝血因子无法大量聚集,当血小板到达损伤的血管内皮并黏附其中后,胶原纤维等物质暴露出来,活化并释放二磷酸腺苷(ADP)、血栓素A2(TXA2)等物质,这些物质会正反馈更多血小板黏附和聚集,此时血栓成分主要以血小板为主.当血管堵塞严重甚至闭塞后,在血管远端其血流速度逐渐减慢,甚至停止,形成以纤维蛋白和红细胞为主的血栓(红色血栓).亚急性期发展为慢性期,血栓机化率越高,溶栓疗效越差.目前亚急性期DVT的治疗方法各异,有的学者认为单纯抗凝治疗即可,然而抗凝治疗本身无溶栓效果,主要依靠纤溶系统的激活达到溶解血栓,具有易变性和不可控性等缺点.因此,越来越多的学者认为其治疗方案与急性期一致,应采用溶栓治疗.

以导管为基础的血管内溶栓技术使急性期DVT患者明显获益.CDT是其中的一种技术,经皮将导管置入静脉血栓中,随后将溶栓剂直接输注到血栓进行溶栓,输液通常持续至少24 h.CDT减少了溶栓药物剂量,并全身溶栓药物暴露风险最小化,从而减少全身出血的风险,优化了溶栓剂与血栓之间的接触与暴露.而系统性溶栓药物仅能输送到血栓周围,由于闭塞血管周围侧支血管形成,作为血流动力学的旁路进一步限制了溶栓药物到达血栓.因此,通过CDT早期清除血栓治疗急性DVT的临床应用较为普遍,它的治疗效果、快速清除血栓效率以及降低PTS的发生率均得到肯定[11].本次研究采用UK和rt-PA两种溶栓药经CDT进行溶栓.尿激酶是一种丝氨酸蛋白酶,作用于内源性纤维蛋白溶解系统,促进纤溶酶原催化裂解为纤溶酶,降解纤维蛋白凝块,发挥溶栓作用.rt-PA是丝氨酸蛋白酶,来源于血管内皮细胞,选择性与血栓表面的纤维蛋白结合,结合物产物对纤溶酶原具有高度亲和力,能特异性地聚集于血栓中,促进纤溶酶原转化成纤溶酶,达到高效率溶栓效果.本研究治疗效果显示:rt-PA-CDT组患者治疗总有效率高于 UK-CDT 组(72.0%,50.0%,χ2=5.086,P=0.0 24),说明rt-PA的治疗效果更加显著,但rt-PA价格较UK昂贵,其临床应用得到了一定限制.在治疗后的Pos-1,Pos-2时,rt-PA-CDT组患者的静脉通畅度评分及双侧大腿、小腿周径差均低于UKCDT组患者,可见rt-PA溶栓效果更好,能迅速缓解血栓导致的一系列并发症.药理学研究[12]显示:rt-PA分子结构中有2个环饼状结构(K区:受体结合部位),能够选择性靶向结合赖氨酸,在血栓局部特异性激活纤维蛋白原,具有从外向内逐层选择性渗透溶栓的药理作用,达到高效率溶栓目的.

出血是静脉溶栓药物治疗中的主要并发症,其中最常见、最危险的重症出血是脑出血.纤维蛋白原水平降低和纤维蛋白降解产物增加与出血风险呈正相关.此外,较高剂量的溶栓药可能会出现重症出血[13-14].因此,治疗期间凝血指标出现异常或有出血征患者需及时调整溶栓药物用量[15].本次研究采用的是低剂量、低速模式溶栓,在治疗期间均未发生重症出血.但UK-CDT组患者轻度出血发生率高于 rt-PA-CDT 组(30.0%,6.0%,χ2=9.756,P=0.002).与UK相比,rt-PA对血液中纤溶酶原的激活效果较低,因而不会产生强烈的全身性溶栓作用,引起轻度出血的可能性也就较低.在6个月随访期间,UK-CDT患者PTS发生率高于rt-PA-CDT组,但是PTS的严重程度差异无统计学意义.研究[16]认为:PTS的发生与溶栓不完全、静脉瓣功能不全相关,临床随访过程中发现UK-CDT患者PTS轻度发生对患者生活并无严重影响.

综上所述,经CDT联合rt-PA溶栓效果确切,且优于UK,可快速改善临床症状,同时降低出血风险及PTS发生率.