城市形成视角下中国远郊工业区功能重构研究

2019-07-30卢燕钟顺昌栾秋琳

卢燕 钟顺昌 栾秋琳

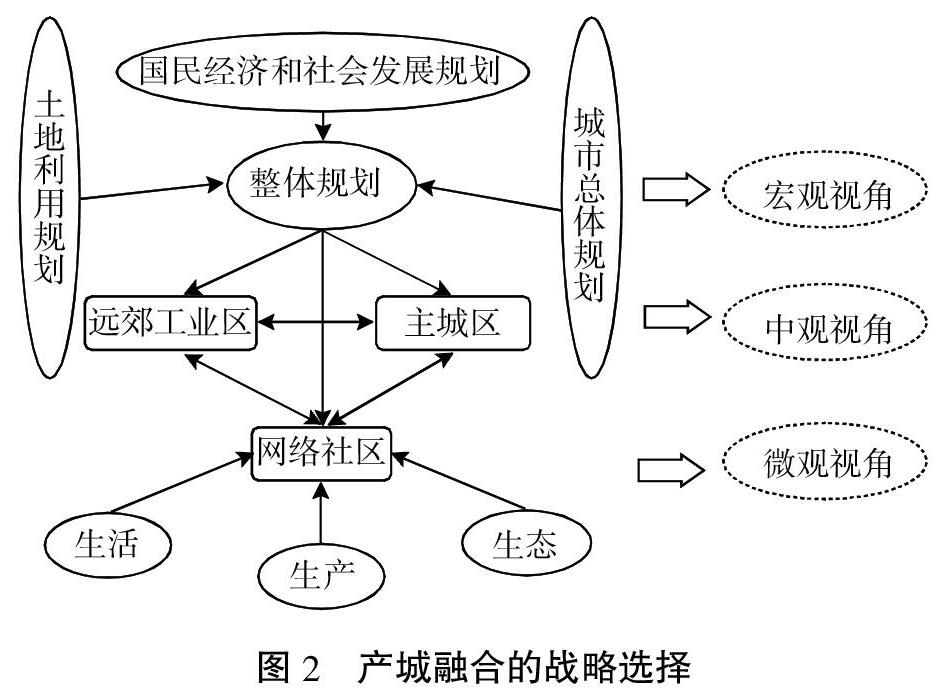

摘要:产与城是城市空间内部最为基本的要素,两者的关联模式决定了空间组织形式。从城市形成的历史角度来看,城市的形成是为了降低“城”与“市”之间的交易成本而达成的一种联合,是面临空间功能专业化效率与空间交易成本两难冲突的理性选择。正在失去“特区”身份并被称为“工业村”的工业园区是拓展城市发展的潜在新空间。而“产城分离”既是当前工业园区的实体形态,也是一种工业园区病。在后开发区时代,基于空间演化规律,要逐步去功能化,推进工业园区“产城融合”发展,加强功能重塑为主要内容的空间创新,改变传统远郊工业园区空间功能“一股独大”的局面,以“多规融合”“城区联系”“网络社区”为重要战略推进“产城融合”,实现园区的空间城市化变革。

关键词:城市;工业园区;远郊工业区;产城分离;产城融合

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2019)04-0095-09

工业园区是改革开放以来最为重要的空间形态之一,是推动地区发展的重要区域政策工具,是微尺度产业发展空间组织的一种重要形式,是我国城镇化和城市发展的重要动力与载体,具有较强的中国特色。但从某种意义上来说,工业园区还不是完整意义上的城市空间。产业园区在韩国与日本被成为“工业团地”,在中国香港和东南亚地区称其为“工业村”,表明工业园区空间发育程度低,还不是真正的城市区域。工业园区的类型较多,而本文所讨论的对象为远郊工业区,作为重要的产业承接地,为中心城区产业的梯度转移与城市空间结构的调整发挥了重要作用,又是链接城市与农村的重要战略节点。

学术界对远郊工业区并没有统一的认识与界定,随着时代的变迁,会有动态的发展形态,本研究所指远郊工业区以城市形成的视角来审视,均依托城市,有其主城区的存在。从距离上来讲,远离主城区,但因为城市规模相差较大,且经济发展程度不同,不能用具体距离去衡量,诸如北京这种超大城市,城区面积远远大于人口50万以下的小城市①,对于离主城区距离的远近认定也不一,随着城市的不断蔓延,也会有动态的变化,因此定义远郊的距离没有绝对标准,一般表现为与主城区以相对单一的交通线路为联系,又不能共享城市基础设施、公共服务带来的便利。从形成来看,其主要是通过政府特定程序划定的新兴经济区域[1],主要有如下形成原因:承接主城区因为生态、资源、交易成本、产业结构优化与升级等方面原因溢出的产业,主城区规划的用于产业集聚的专门地域,用来培育外向型经济体等,从而形成相对于主城区独立的产业集聚空间;从特征上来看,本身的发展功能单调,以生产功能为主,其他功能弱化或者缺失,常常表现为职住分离、拥挤的前厂后院等空间形态,导致空间功能缺失,进而导致空间失衡。因此,诸如带有空间批判性质的描述 “白天车水马龙,晚上灯火寂寥”,这使得我们反思:城市是什么,其本质又是什么,什么样的空间形态或结构可称得上为“城市”。从历史的角度而言,最初的城市又是怎么形成的。追溯过往,审视现实,城市新空间的形成过程又是怎样的。在学术界,尤其是城市规划界很多学者提出要加快产业园区向新城新区转变,但要转变的经济学理论逻辑与根据是什么。从城市形成的历史角度来审视产业园区发展,当前园区在推进城市化進程中存在的主要问题又是什么,它的空间特征是怎样的,离城市所具有的空间属性特征差多远。这些都是我们亟待弄清楚的理论问题。同时,随着“后开发区”时代的到来,在快速的城市化背景下,远郊工业区作为重要的空间节点,政策优势在逐渐消失[2],那么,如何促进工业区空间组织结构创新,加强空间组织的柔性化,并在发展进程中顺应城市化发展的趋势而成为城市的一部分,这是目前研究的重要课题,对远郊工业区发展方式的转变具有重要意义。

一、城市形成的历史考察:交易成本的理论视野

(一)城市是“城”与“市”的联合

城市是社会生产力提高带来农产品剩余而产生的与农村所不同的另类空间形态。了解城市内部自身的发育应当从“城”与“市”的本义来阐述。早期城与市是两个性质不同概念且属于不同的空间。“城”属于上层建筑范畴,其原始形态是为防御外敌所设的军事设施。“市”属于经济基础范畴,是聚集货物进行商品交易的场所。然而,“城”与“市”并非一开始就结合在一起,恰恰相反,在早期两者之间在空间上是彼此分离的[3]。随着生产力的发展,城市合二为一,按照新制度经济学的基本解释,城市是降低经济活动的交易成本而实现了城与市的融合。因此,城市是一种制度安排,是一个历史范畴。“城”背后的产权主体是政府;“市”的产权主体是从事经济活动的工商业者。基于一般的逻辑,“城”的正常运行需要“市”作为物质基础,而“市”的稳定发展需要“城”提供保障。城市是两种不同性质的要素合作而产生的交易空间,它的产生从经济学意义上来讲是两种产权主体基于某种利益而达成的一种结合,是“城”与“市”的联合作用。在联合之前,作为彼此相对独立的功能单元,随着私有制的发展,外敌入侵与弱肉强食成为一个时代的显著特征,使得“市”需要获得更多的财产保护,而“城”为了取得更多的城池需要大量军费开支,这使得“城”与“市”达成一种联合,城市税收制度逐步形成,即税收是“市”为获得“城”的保护所发生的费用,因此城市也可以说是“城”与“市”交换的结果,“获得保护权”“收取保护费”是“城”与“市”交易的内容,为了降低交易的成本,提高交易的效率,两者集聚到了一起。随着生产力的发展、交易密度的提高和空间范围的拓展,“城”的作用变得日益宽泛,包括处理一切有利于经济集聚发展的事务,但“产”与“城”融合发展的趋势没有变。因此,城市基于“产”与“城”的联合就是对不同性质的空间功能分工进行协调,进而实现各自利益的帕累托改进。

(二)城市是功能专业化与空间交易效率的理性选择

城市由“城”与“市”的分离走向融合,这是空间专业化职能分工的经济效率面临基于空间交易成本效率损失的两难冲突的理性选择。杨小凯指出交易效率对分工具有限制作用,一个重要的原因就在于不可忽视的空间交易成本。[4]空间职能功能专业化提高了空间内部运作效率,但同时降低了职能空间之间的交换成本,这种交易费用会抵消这种专业化分工的职能效率,从而会出现一个关于内部专业化职能空间与外部交易费用之间的两难冲突。为了寻求利益最大化的空间,需要在职能专业化与交易费用之间达到适度的平衡,减轻空间交易成本所产生的专业化效率损失。出于交易费用的理性动机将促进职能专业化的空间融合与聚集,而正是职能空间的融合促进了城市的发育成长。集聚是城市空间的基本特征,它表征为空间邻近,为什么会存在空间集聚,其原因在于不可克服的空间交易成本。空间邻近性在降低了空间转换成本的同时,基于空间邻近效应产生了引起集聚经济的空间共享、匹配与学习机制。因此,城市形成的一个重要动机是服务于交易的实现,降低交易的成本。功能单一为特征的空间带来不同空间之间交易成本的不可克服性,为了降低交易成本,同一空间由单一功能向多样化的空间形态转变,促使城市形成。

(三)功能的互补性匹配是城市得以正常运转的保证

聚集是城市的本质特点,按照怎么样的方式聚集才能发挥聚集经济效应是一个重要的问题。当“城”和“市”两大功能紧密结合、浑然一体时,“城市”正式形成。因此,城市是反映经济基础的“市”与表征上层建筑的“城”在同一空间上的功能叠加性发展,使得空间功能从单一走向多元,在已有的功能上又叠加上新的功能,推动了空间由低级向高级的发展,同时又使得各种功能构成一个统一的整体,以整体的非加和性的特点极大地增强空间功能的能量,产生出倍增效应[5]。这种倍增效应源于功能集聚,而集聚的方式就是不同功能的匹配互补。

降低交易成本是城市形成的动力,而空间交易成本是内生的,它受制于空间功能的复合性基础上的耦合程度。城市空间内部包含“生产—生活”等基本的匹配互补功能[6]。任何城市的功能用地都脱离不了其他功能而独立存在。城市空间功能不是杂乱无章的堆砌,而是按照一定的组织结构安排,以此激发创新活力,进而保障城市空间的有效运行。随着生产力的提高,城市功能不断细化,不同要素根据自身功能进行聚集,并在城市系统中进行有机整合和互补性匹配。尽管现代城市“城”的主导功能与古代城市“城”的主导功能有一定的差异,但在城市形成过程中都是功能的互补匹配过程。因此,城市功能的普遍匹配互补是城市得以正常运转的保证,也是形成“城市空间绩效”的基础(如图1所示)[7]。

二、远郊工业区:城市发展的潜在新空间

(一)“精明增长”为工业园区向城区转变提供了理论支撑

从静态的角度来看,产业园区是城市产业的空间集聚区,是一个工业村;而从动态的角度来看,工业园区的发展趋势是由单一功能的生产性聚集区逐渐向多元功能的边缘城区发展。纵观国内外城市发展的历史进程,城市空间增长具有刚性。在西方由于存在蔓延时空间扩张而导致的一系列问题,如中心城区的衰落、土地资源的极度浪费和传统的社区邻里关系消失,基于此提出了“精明增长”的理念,即要形成有节制的内涵式空间增长模式。而如何实现有节制呢?“精明增长”的首要原则即混合式多功能的土地利用,以实现空间的“收缩性增长”。在实践中,随着城市化进程的推进,产业园区这一独特的空间为城市精明增长提供了现实的土壤。而与此同时,在空间演化规律和空间生命周期的作用下,园区面临着转型升级的问题[8],“精明增长”为其提供了方向。产业园区地处城市边缘,城市化的空间拓展效应使得产业园区成为城市新区的一部分存在很大的可能性,而工业园区与“边缘城市”(edge city)[9]的相似性也决定了空间演变的可能性。因此,精明增长理论为工业园区向边缘城市的空间转向提供了理论上的支撑。

(二)园区与主城区之间的互动关系推动着工业区空间形态演变

早期产业园区对其主城区更多的是倚赖与索取,随着园区的发展逐步转向独立自主,产业园区作为重要的功能增长极,在这一阶段,依靠主城区的扩散效应是其重要的表现,主要靠获取外部力量来支撑。相对于主城区而言,产业园区自身发展的力量较弱,需要依托主城区的重要功能来换取自身的发展。随着时代的发展,工业区内部的业态有发生变化的可能。产业关联效应逐步增强,工业园区产业机构优化与升级过程中促进了服务业的发展,从而使人口不断集聚,刺激开发区以工业为主开始向工业、服务业匹配互补的方向发展,由内资为主向外资方向进军。另一方面,主城区的功能提升,带来部分功能疏解至邻近工业园区所在的区位,由此,工业园区的空间形态逐步发生转变[2]。可以预见,上述过程的最终结果是主城区与开发区的发展梯度在慢慢缩小,开发区逐步融入所在主城区的城市体系进入到“后开发区”时代,从而发展为功能融合的现代城市新区,使主城区的城市体系日益完善,提升整体竞争力[10]。

(三)城市空间结构由单中心向多中心演变的趋势使园区向郊区新城转变成为可能

边缘城市是多中心产生的重要方向,是实现城乡统筹的重要抓手,同时也是加快优化主城区空间功能,缓解主城区资源环境压力的重要手段。在区域的发展中,要把握好一体化与多中心化之间的关系,使二者在相对恰当的尺度和深度实现,空间一体化是社会生产力不断提高的产物,促进异质空间向同质化的空间转变,这需要推动工业园区向新城新区转变,而多中心是空间一体化的前提,它是缩小区域差距的关键。特大城市的发展离不开多中心的发展趋势,多中心的城市空间结构有利于实现城市功能更高效率的匹配,从而提高经济效率。城市多中心战略推进了远郊工业区演变为郊区新中心的可能性[11],远郊工业园区作为产业功能增长极向地理增长极的城市新区转型是未来的发展方向[12],融入城市体系,成为边缘新城,则需要远郊工业区进行空间结构、发展方式的创新与转变。

(四)经济发展方式的转变使得工业区演变为城区具有可能性

经济发展方式转变的基本动机是寻求新的经济增长极,这依赖于特定空間产业结构的调整与用地结构的优化。园区之所以是园区而不是城区的重要不同就在于其内部组织结构的迥异。加快经济发展方式的转变,需要关注空间内部结构,实现发展方式的空间转向。空间通过自身的改造与重组来实现空间价值的增值。随着城中村改造与旧城修复完成,从空间增值的角度来看,为了寻求新的增值空间,产业园区将是下一轮空间治理的重要对象,也是城市拓展的新发展空间。在新型城镇化进程中,城镇化率不断提高,城市边缘区(如远郊工业区等)会逐步被纳入到城市空间体系,或逐渐发展为边缘卫星城,从而转化为真正意义的城市(或新城、新区)。此外,工业区进入了“后开发区”时代后政策优势逐渐消失,计划经济体制向市场机制过渡,随着权力的下放和市场经济的发展,工业区的空间功能逐步呈现出多样化特征,在功能与结构不断调和的过程中,工业区的空间结构逐步发展、成熟,空间形态趋于完善。因此,工业区作为新的经济增长极在经济发展方式的转变中演变,逐渐成为城市发展的组成部分。

三、产城分离:对远郊工业区的判断

(一)产城分离是当前工业园区的重要特征

在具有城市化因素的区域空间,生产用地、居住用地和公共服务用地是常见的三种不同功能类型用地,仅包含居住用地(生产用地)及少量公共服务用地的为强外部依存型空间,同时囊括以上三类用地的为弱外部依存型空间。因此,按空间内部用地功能的完备性和独立程度可将特定的空间单元化分为强外部依存型和弱外部依存型[13]。空间功能形成相对分离的结构,使得功能在空间上依赖主城区,将产生明显的空间交易成本。当前工业园区表现为强外部依存性,这种强外部依存性即学术界提出的“产城分离”,它是当前工业园区向城市演变所面临的重要阻碍,即在可接受的通勤圈内呈现出用地结构的单一,缺乏配套的基本公共服务设施。园区用地结构的单一化呈现出以工业用地占绝对地位的空间格局,这种空间安排罔顾产与城之间辩证关系、忽视人的空间需求,罔顾了经济、社会和精神三大空间的有机融合,破坏了空间生产力,使得边缘新城的形成被推迟。远郊工业区往往以单一功能为主要特征,初始成本可能较低,但运行过程中的隐性成本会越来越高,工业区单纯的机械组织结构割裂了空间功能间的联系,往往表现为功能缺失,最终造成城市肌体的大面积“组织坏死”[14]。总之,产城分离作为工业区空间组织结构的重要表征,割裂了空间要素的关联效应,加大了不同职能空间的交易成本,影响空间经济绩效的发挥,破坏了城市形成机制,导致城市内部空间结构的二元化。

(二)产城分离制约了工业园区创新氛围的培育

创新是城市不断前进的动力,创新氛围的培育是必不可少的途径。工业园区发展初期以产业功能为主,是传统的机械功能分区,表现为“产城分离”这种空间特征,发展之初主要是对产业发展的单一要求,对创新的需求较少,而随着工业园区的发展,逐渐会加大空间功能间的交易成本,初期的红利会慢慢消失,工业园区需要进行不断的创新与改革。要使功能不断健全从而推动园区向城市新城方向发展,就需要创新氛围的培育、创新思维的涌现、创新方式的更迭,而“产城分离”下园区基础设施、生活休闲、公共服务等功能布局不足,功能单一使得工业区处于“职住分离”的空间状态,这种单一的生产空间很难培育不同层次人群对工业园区的归属感,高素质人才流动性强,从而很难形成创新氛围,很难激发创新思想的形成,也因此会导致工业区的企业缺乏发展的创新动力,不利于其在工业区的长远发展[15]。这就需要工业园区进行功能重构,构建丰富的社会交往空间,不断优化空间构成,吸引人才与产业的落地生根,从而促进创新氛围的形成。

(三)产城分离是我国产业发展阶段与计划经济体制在空间上的投影

我国长期以来的工业化战略在一定程度上阻碍了交易效率的动态改进,地方政府忽略了各参与主体的空间需求,对西方的功能分区思想机械借鉴,这种功能的空间分工在我国的实践中比较多。我国“职住分离”也存在一定的历史必然性。从全球产业分工的层面上讲,我国处于产业链微笑曲线的最低端,以初级产品的生产加工为主,产生的环境成本高,空间的负外部性效应强,空间的包容性差。因此,在加之功能分区的西方城市规划理念下,职住分离的情况就成为必然。工业园区作为计划经济向市场经济转轨过程中的产物,高度集权的计划经济体制决定了政府配置大部分空间资源,这种权力的高度集中投影在空间上就是用地结构的空间垄断而产生的功能单一。在计划经济体制下,中国城市的空间按照生产性模式发展,以工业中心为主体而忽视空间的市场中心功能。“条块”分割,各自为政,排斥具有统一调节功能的市场规则,使得各城市走上了“功能单一而主导功能不突出”的怪圈。这种片面强调空间的生产功能而忽视生活功能,导致作为城市综合功能物质基础的城市基础设施长期不受重视,投资过少,欠账过多,成为制约空间功能发挥、推进园区城市化进程缓慢的重要因素。总之,产业园区城市功能发育不良的最根本原因在于计划经济体制褫夺了市场配置资源的基础性作用,致使城市主导功能都是工业生产中心,行政计划手段成为了经济管理与城市管理的唯一手段,空间功能运作严重缺乏活力,基础功能不健全,内部功能不配套,城市功能不完善。

四、产城融合:远郊工业区空间重构的基本路径

从城市形成的历史过程与产城分离的工业园区空间组织结构安排的现实弊端以及工业园区向城市转变的趋势来看,加强远郊工业区向辐射带动力更强的城市新区以及国家级新区转变有重要的意义,新区或者更高层次的国家级新区承载的职能更多,是一种复合功能区,能够克服以往特殊功能区的局限以顺应改革和发展形势的需要。开发区从传统的以产业集聚为主要特征的工业园区发展為主城区新城或新区,是远郊工业区发展进程的一种理性选择,也是实现工业区可持续发展、高效率发展的一种战略选择。通过产城融合使得开发区城市化,使其在整个区域中将发挥强大的辐射作用。从“工业村”向“城区”转变是产城融合的过程,是“产”与“城”两大功能空间整合而交易成本不断下降的过程。同时,从经济发展进程中可以看到,在传统的“旧工业”时期,“产城分离”在很大程度上是一种历史的选择。但随着“新经济”时代的到来,以知识密集型产业为发展方向,以高精尖技术为支撑发展灵活的产业发展方式具有区位选择上的自由度,与居住功能布局在一起所产生的负外部性效应明显降低,这为产城融合的发展提供了条件[14][15]。

(一)产城分离到产城融合的理论研究

新经济地理学理论中集聚效应和扩散效应研究有效地解释了城市体系的空间结构(罗守贵,李文强,2012)。其理论模型充分考虑了要素流动成本、消费者的多样化偏好和企业层面的规模收益递增,并由此解释了城市体系的形成与演化机制(Fujita,Krugman,1995;Fujita,Mori,1997;Fujita et al.,1999)。以新经济地理理论中的城市体系模型为基础,地区间的贸易成本决定了聚集与扩散的状态。当贸易成本处于较高水平时,聚集效应超过扩散效应,交通等基础设施的改进虽然能够提高区域经济一体化水平(刘生龙、胡鞍钢,2011),但此时集聚效应不仅没有抑制作用,反而会促进生产要素流入中心城市,城市的市场规模不断扩大,伴随着产业转移,人口规模也不断扩大。换句话说,在市场力量(也包含人为的制度限制)下,城市的规模效益和福利会存在固化效应,无法向中小城市及乡村扩散,反而进一步吸引周边地区及乡村的劳动力进一步向中心城区转移。当地区间贸易成本进一步降低时,区域一体化的形成,通勤成本、住房成本(陈良文、杨开忠,2007)、城市拥挤成本(皮亚彬,2014)是导致经济分散的重要因素,这时扩散效应大于集聚效应。借鉴城市体系理论模型,结合工业区发展的四个阶段③,在生产要素群集、产业主导特征阶段表现为产城分离,随着城镇化进程的加快,逐步发展到成熟期,向创新突破阶段、现代科技都市阶段发展,随着主城区与工业区间贸易成本的逐渐降低,人口的扩散,改善工业区空间结构,进行功能重构,促进产城融合成为远郊工业区发展必然的选择(见表1)。

(二)产城融合发展培育和支撑城市所具有的创新氛围

产城融合的空间组织结构安排,为要素集聚提供了空间基础。它由传统的机械刚性组织结构逐步向柔性化方向转变,具有灵敏性、适应性和多样性。在既定的空间区位上,产城融合所形成的空间结构效率要远远高于产城分离下的空间结构效率。它实现了作为生产要素的产、地、城、人在空间上有机结合,同时克服了传统功能分区所带来的空间创新氛围不足的弊端。通过园区空间重构,加强公共服务的提供、基础设施的完善、生活设施的优化,可以吸引不同人群的聚集,高层次人才的流入,从而自发地建构起一种非正式的学习型组织,扩大人与人之间的交流空间,激发创新思想的形成,有利于产业园区创新氛围的培育,在创新思想、新技术的不断涌现中推进工业区的产业结构升级、空间结构优化,为工业区整体竞争力的提高并逐渐走向城市新区奠定基础。产城融合使得包含产与城在内的各功能界限模糊、各功能相互渗透,从而带来人们的空间归属感,使企业产生根植性,有利于创新思想的聚集,使工业园区在创新中实现可持续发展。

(三)产城融合发展推进城市空间所具有的用地结构多元化特征

产城融合深层次要求土地利用结构要多元化,空间形态要多样化,其背后是功能的多样化,表现在空间上就是功能集聚。由此产生功能的邻近效应,空间中功能间的互补对偶性增强。“基本功能混合的用地组织形式”是新城市主义的基本理念,这正好契合了简·雅各布斯(1961)对于城市用地所倡导的多功能紧密结合的组织结构模式[15][16]。这种功能的综合可以充分考虑到公共空间的高效利用,为人与人之间的社会交往提供丰富的形式与场所,形成工业区生活与工作氛围的有机融合,同时有利于缓解交通压力,构建高效社区。产城融合本质上是一种空间多元性,它克服空间单一性的经济风险,这是美国汽车城底特律的解散给予我们很重要的启示。新中国成立至今,我国经历了三次大的空间形态变革,而产城融合是对传统单位大院制的空间组织模式的逆向回归,但又不是传统意义上的单位制的空间格局,是建立在社会分工与基础设施功能共享整合的空间组织结构基础之上的空间安排,是从产业综合体向产城综合体转向的空间组织模式。这一组织模式的转变是对以人为本的社会正义在空间上的反映,这种组织模式产生功能集聚,形成倍增的人口聚集效应,空间形态由此从传统功能单一开发区向业态多元的新城转变。

(四)产城融合发展形成支撑城市发展的产业结构优化升级机制

产城融合发展引导空间各类地价调整空间格局,加快支撑城市发展的服务业和高端制造业发展,进而不断推动产业空间升值。我国工业园区产业附加值较低,往往以产业发展为主要任务,对科研创新、科技成果转化的重视程度不够。随着工业园区的政策红利逐渐消失,工业园区需要以自身能力的提升为目标,提高科研实力、自主创新能力、企业发展活力,加快产业优化升级与产业高级化进程。另一方面,随着工业园区空间结构的调整,实力的不断提升,人口的持续集聚,产城融合实现了产业功能、商业功能、居住功能的有机结合,随之用地模式发生转变,商业用地、居住用地不断增加,土地价值不断提升。相应地,工业用地的缩减提高了工业企业的进入门槛,形成对工业企业的自动筛选机制,对高污染、低效率、低效益的企业形成挤出效应[15],有助于实现产业优化升级,促进产业结构高级化,从而进一步提升工业园区的空间价值,形成一定的产业结构替代效应,为远郊工业区的空间结构转型并发展为城市新区提供条件。

五、实现产城融合的战略选择

(一)宏观视角:“多规融合”是空间尺度的顶层设计

城市的发展需要规划先行。改革开放之初到现在的经济运行过程中,“国民经济和社会发展规划”“土地利用规划”“城市总体规划”曾经发挥了关键性的专业智慧作用[17],但随着经济形势的不断变化,越来越多的规划相继出台,或自成体系,或内容趋同,空间规划争夺愈演愈烈。在经济新常态下,经济增长方式发生转变,发展动力进行转换,多规并行需要进行重新梳理。规划的区域空间尺度较大,工业园区层面受制于各类不同归属部门的规划,会出现规划内容打架、管控空间矛盾、审批部门繁多等问题[18]。因此,由“多规分立”走向“多规融合”是远郊工业区实现产城融合背后的支撑。

“多规融合”在国土空间规划中一直在不断探索,是不同的利益主体在相同行政层级及不同层级间的协调与整合,表現为各种规划在相同的空间对土地政策进行协调[19]。远郊工业区在“多规融合”的引导下,能够提高管理的精细化、便利化,由生产型空间向融合型空间转变。建立多部门联合的沟通机制是第一要务,为多尺度的空间规划提供统一的信息平台,在用地分类、统计口径、空间布局、资源利用、技术标准等各方面进行衔接,各专项规划在总体规划框架下细化,新加坡“长期稳定、严格执行、动态调整”[20]的规划体系值得借鉴,将各项专项规划纳入总体规划框架下,根据空间优化方向进行不断改进。建立严格的监督体制、保障机制及考核制度,保证规划的落地、执行。多种规划要从工业区生态、产业、人口等多视角进行统筹,实现“三生”空间的有效协调,释放远郊工业区的发展潜力,纳入城市增长边界。“多规合一”是最终的理想状态,实行“一级政府、一张蓝图、一本规划”[21],统筹安排区域空间,为不同条件下的工业园区提供灵活的空间规划,因地制宜,合理安排,实现“人、地、产、城”的有机融合。

(二)中观视角:“城区联系”是产城融合实现的纽带

远郊工业区是主城区溢出产业的集合地、发展外向经济的聚集区或专门的产业区,与主城区之间联系分离且优势资源利用有限[22],往往在职住分离下表现为潮汐人流,园区内逐渐发展为孤岛经济[23],产业结构优化滞后,产业的动力转换进程缓慢,与主城区的距离越走越远。远郊工业区的发展远景是融入城市发展并成为城市的构成部分,这就需要加强与主城区之间的产业联系,实现功能同质化,使两者界限日益淡化。工业园区要注重产业链的构建与延伸,密切与主城区的产业联系,利用一切可利用资源,产学研结合,尤其是科技、创新带来的扩散效应,不断壮大产业集群,从而进一步加强对外联系强度,实现产业结构的不断高级化,在工业园区政策红利消失的时候成功转型。在城市功能布局中,寻求主城区的连锁延伸,构建同质化的配套设施,在教育、信息、文化、金融等方面逐步向主城区发展方向迈进,一方面能够留住工业园区的人,另一方面加强对主城区和其他城区的人才吸引。空间上的功能互补也是加强与主城区联系的一个重要方面,工业园区的规划空间与主城区的缺失功能进行对接,有利于主城区冗余功能的疏解,突出主体功能;主城区提供产业园区的技术支持等动力功能,促进其实现动能转换。

(三)微观视角:以人为本,建立“网络社区”是产业落地的基础支撑

远郊工業区在发展中往往表现为“有产无城”,最大的问题是职住分离,公共服务与配套设施缺失,难以形成城市功能的集聚。产业是工业园区的根本,从发达工业园区的发展实践来看,成熟的工业园区多是功能齐全的微缩城市,因此,服务产业发展的“网络社区”是根本途径。第一,注重空间协调,从单一的生产型园区向功能齐全的“网络社区”转变,要加强工业园区与城市功能的契合,协调好居住、产业配套、服务设施的布局,注重与周边区域设施资源的共建共享,植入多样的生态空间,建设纵横交错的社区网络,为人口集聚、产业的集聚与延伸提供生长的土壤。第二,改变用地结构,采用灵活的布局方式实现空间的最大效用。从整体角度进行合理规划,构建完善、高效的网络系统。按不同层级的园区设置不同等级的社区配套,构建多样化公共服务设施体系,生活性服务与生产性服务配套采取不同模式与层级进行功能分区,不同级别的工业园区也会呈现不同的产城融合体[24]。第三,考虑人与产城的关系,产城融合不仅仅是“产”与“城”的融合,还包括人的参与,人是“产”与“城”的出发点和归属,居民与当地就业、生活需求等方面相匹配是产城融合的基础[25]。通过空间整合、社区转型与升级使工业园区内的人群享受到与城市居民一样的城市服务与环境,打造宜居宜业的综合新工业城区[26],与产业发展互为促进(见图2)。

六、结论与政策启示

沿着“空间分工→专业化→交易→空间交易成本→节约交易成本→空间功能集聚→规模报酬递增”的逻辑,在积累因果循环的作用下使城市得以形成。空间演化是城市发展的基本规律,工业园区是城市发展的潜在源空间。“产城分离”是工业区空间组织结构的重要表征,“产城融合”是对“城市”这一概念内涵的回归,因此要把产城融合作为中国远郊工业区功能重构的重要手段与发展方向,从而推动工业区发展方式转变,实现空间功能匹配互补,增强多元主体的融合,提升集聚经济水平,从本质上讲,在“后开发区时代”通过空间形态创新,寻找新一轮创新的空间的重要手段。产城融合背后的支撑在于规划的统一、产城之间的互动及自身不断的修炼,以此促进远郊工业区的功能重构,形成良性循环。

随着城市的不断扩张,远郊工业区会逐渐由城市的“潜在新空间”拓展为“事实新空间”。产城融合提供了远郊工业区功能重构的重要途径,因此政府要建立产城融合考核机制,从外部因素促进产城融合。“产”因“城”而聚,“城”因“产”而生,两者的有机互动融合为城市[27]。远郊工业区的产城融合还需要不断进行内部空间治理。第一,进行以功能重塑为主要内容的空间创新,改变传统远郊工业园区空间功能“一股独大”的局面,实现园区的空间城市化变革。要进行合理科学规划,搭建空间基础,为产业提供基础保障,植入城镇各项功能并不断进行优化升级,实现产、地、城、人要素的真正融合,为进行空间创新创造条件。第二,创新远郊工业区管理机制,建立科学有效的考核机制,优化指标体系,以高质量发展为目标进行管理,提升工业区内各主体的效率,为逐步进阶为城市的一部分打牢基础。第三,不断进行产业升级与优化,发展园区内产业集群,延伸产业链条,搭建增长极,在产城融合进程中形成累积循环效应。

注释:

①划分标准:2014年11月中国国务院印发的《关于调整城市规模划分标准的通知》。

②工业区发展阶段借鉴前瞻产业研究院的整理。

参考文献:

[1]鲍克.中国开发区研究——入世后开发区微观体制设计[M].北京:人民出版社,2002:10.

[2]葛丹东,黄杉,华晨.“后开发区时代”新城型开发区空间结构及形态发展模式优化——杭州经济技术开发区空间发展策略剖析[J].浙江大学学报(理学版),2009(1):97-102.

[3]彭官章.中国原始城市形成管窥[J].求索,1991(2):120-123.

[4]赵红军.从演进经济学视角解读城市形成原因[J].城市问题,2006(1):7-10.

[5]孙志刚.论城市功能的叠加性发展规律[J].经济评论,1999(1):81-85.

[6]彭坤焘,赵民.关于“城市空间绩效”及城市规划的作为[J].城市规划,2010(8):9-17.

[7]何芳.城市土地经济与利用[M].上海:同济大学出版社,2004:100.

[8]郑国.基于政策视角的中国开发区生命周期研究[J].经济问题探索,2008(9):9-12.

[9]孙一飞,马润潮.边缘城市:美国城市发展的新趋势[J].国外城市规划,1997(4):28-35.

[10]王慧.开发区与城市相互关系的内在肌理及空间效应[J].城市规划,2003(3):20-25.

[11]孙斌栋,王旭辉,蔡寅寅.特大城市多中心空间结构的经济绩效——中国实证研究[J].城市规划,2015(8):39-45.

[12]钟顺昌,王德起.产城分离视野下对增长极理论的重新审视[J].现代经济探讨,2015(11):65-68.

[13]邓元媛,杨帆,常江.老工业基地城市改造中企业园区的城市化研究[J].工业建筑,2015(8):53-56.

[14]王慧.城市“新经济”发展的空间效应及其启示——以西安市为例[J].地理研究,2007(3):577-589.

[15]王德起,钟顺昌.城市发展新空间及其现实驱动:观察远郊工业区[J].改革,2016(9):33-47.

[16]简·雅各布斯.美国大城市的死与生(纪念版)[M].江苏:译林出版社,2010.

[17]顾朝林.论中国“多规”分立及其演化与融合问题[J].地理研究,2015(4):601-613.

[18]馮晓丽,高士平.基于空间规划框架下多规融合信息平台建设[J].河北省科学院学报,2018(12):46-49.

[19]佟彪,党安荣,李健,许剑.我国“多规融合”实践中的尺度分析[J].现代城市研究,2015(5):9-14.

[20]梁梦茵,汤怀志,范金梅.新加坡“多规融合”的启示与借鉴[J].中国土地,2015(2):37-39.

[21]赖寿华,黄慧明,陈嘉平.从技术创新到制度创新:河源、云浮、广州“三规合一”实践与思考[J].城市规划学刊,2013(5):63-69.

[22]王熊昌.我国远郊工业开发区的空间结构转型研究[J].规划师,2011(3):93-98

[23]钟睿.开发区转型发展视角下的产城融合内涵解析——以苏州工业园区为例[J].上海城市规划,2018(4)23-28.

[24]蒋华东.产城融合发展及其城市建设的互融性探讨[J].经济体制改革,2012(6):43-47.

[25]林华.关于上海新城产城融合的研究——以青浦新城为例[J].上海城市规划,2011(5):30-36.

[26]吴先华,曹宏伟,陆晓征.产城融合的科学内涵及发展策略[J].科学与管理,2018(8):66-71.

[27]钟顺昌,李坚,简光华.产城融合视角下城镇化发展的新思考[J].商业时代,2014(6):39-42.

责任编辑:李金霞

Abstract: Industry and city are the most basic elements in urban space, and their correlation mode determines the form of spatial organization. From the historyperspective of city formation, city formation is a combination to reduce the transaction cost between "urban" and "city", and a rational choice facing the conflict between the professional efficiency of spatial function and the transaction cost of space. Industrial parks, which are losing their status as "special zones" and are called "industrial villages", are a potential new space for urban development. The separation of industry and city is not only the physical form of current industrial park, but also a kind of industrial park disease. In the era of development zone, based on the spatial evolution law, we should gradually disabled, promote the development of industrial park city "fusion", strengthen the functional remodeling space as the main content of innovation, change the traditional outer suburbs industrial park space function "a dominant" situation, in order topromote city "convergence" with"more fusion rules"" urbancommunitycontact"and "network community", to realize the spaceurbanization change.

Key words: city, industrial park, exurban industrial areas, separation of industry and city, integration of industry and city