后精准扶贫时期农村隐性贫困的精准识别与治理

2019-07-30贾海彦王晶晶

贾海彦 王晶晶

摘要:在后精准扶贫时期,基层农村贫困治理呈现出新样态:贫困户的显性贫困维度得到改善的同时,住房、健康和教育等隐性维度仍存在较深的剥夺,尤其是体现在非建档立卡户群体上;在有限扶贫预算和单一基层政治考核制度的双重约束下,扶贫资源的分配过程具有一定的目标指向性,在某种程度上成为瞄准机制的内生缺陷。贫困户和贫困村的贫困剥夺是全方位的,表现在维度上各有侧重,微观差异明显。走出贫困治理的新困境需要调整扶贫策略,将多维贫困的理念深入基层农村,关注多维隐性贫困问题,提高多维贫困识别的可操作性和科学性;继续加大财政扶贫投入力度,优化投入结构,分类施策;实现扶贫和社会福利计划的有效衔接;优化基层政治考核机制,建立与村庄微观特征相兼容的多维扶贫绩效考核指标体系,切实提高基层乡村的贫困治理能力。

关键词:多维隐性贫困;精准识别;乡村治理

中图分类号:F414 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2019)04-0065-12

一、问题的提出

中国扶贫开发取得了举世瞩目的成绩,为推动全球减贫事业发展作出了巨大贡献。但是,随着我国经济社会发展与精准扶贫战略的深入推进,农村贫困的多维态势日趋显著,贫困农户的致贫因素呈现个体特征,绝对贫困和相对贫困并存,显性贫困和隐性贫困交织,致贫或返贫风险呈现出与以往不同的新样态。这些都意味着在后精准扶贫时期,扶贫瞄准难度加大,扶贫资源匹配度不高,减贫效应有所下降,基层扶贫治理能力出现乏力,因此,必须高度重视2020年脱贫攻坚战的决胜和2020年后基层农村相对贫困的长期治理。

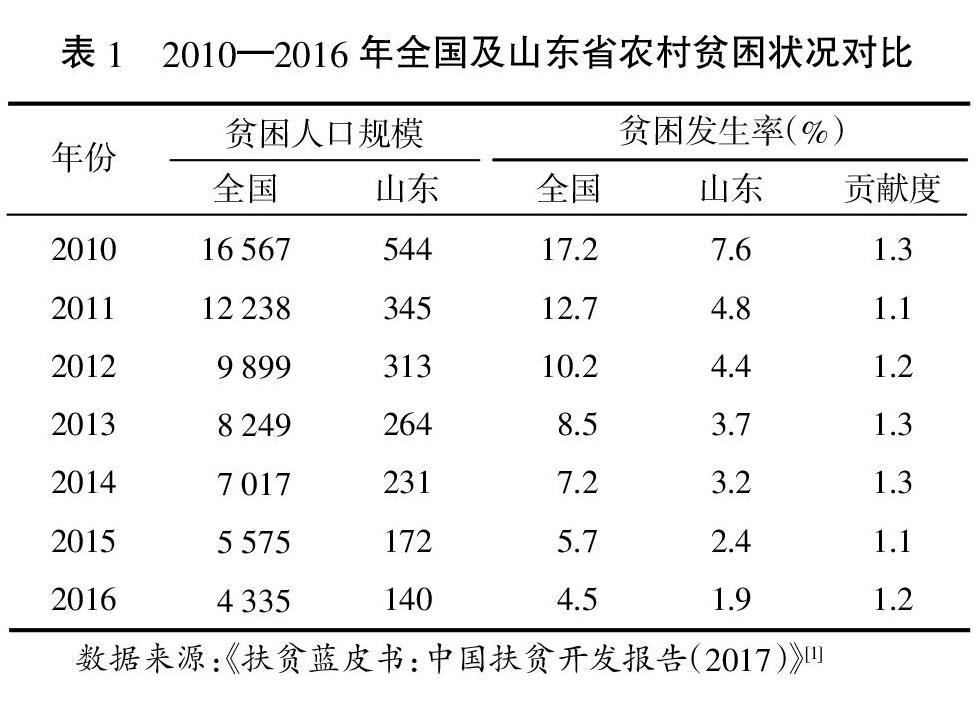

山东作为农业人口大省,扶贫开发工作持续发力,构建起专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫“三位一体”扶贫开发格局,扶贫成效显著。从2010—2016年贫困指标来看,山东省贫困人口规模和贫困发生率持续下降,扶贫工作绩效始终优于全国平均水平(见表1);从2016年全国25个分地区的贫困相关指标来看,山东省农村居民可支配收入排第2位,贫困发生率排第24位;但是贫困发生率下降率排第15位,贫困人口脱贫率排第21位(见表2)。由此可见近年来山东省的扶贫边际效应开始趋缓。

根据国际经验,贫困发生率小于3%即达到了消除极端贫困的目标(《世界银行2016报告》)。由国家统计数据可知,包括山东省在内的10个省级单位贫困发生率都下降到3%以下,已进入了所谓的后精准扶贫时期,今后扶贫对象重点应转向这3%以内的绝对贫困人口和长期存在的相对贫困人口。但是,同期数据也表明,这些地区近年来的减贫边际效果也在持续下降。在人口社会结构转变、社会排斥加剧和社会融合需求增加等客观背景下,这些地区新的致贫或返贫因素也呈现新的样态。在短期内,以这些地区为代表的中国农村贫困会进入一个以区域与城乡收入差异、社会公共服务获取不平等、多维贫困等为主要特征的相对贫困阶段(李小云,2017)[4]。贫困农户和贫困村落微观贫困特征差异逐渐显著,绝对贫困出现固化,相对贫困隐蔽性加重。从乡村贫困治理层面来看,贫困沉疴不断在基层积淀,并与基层村庄的自身特点相互交织,相互影响,形成新的贫困治理难题和困境,对基层村庄治理能力的提升形成巨大挑战。总之,以山东省农村为代表的地区,扶贫工作已进入深水区,提高对隐性贫困的精准识别、预警预防潜在的贫困风险应成为工作的重中之重,也意味着需从基层乡村治理层面对精准扶贫战略和政策进行有针对性的调整甚至转型。

在中国的减贫实践中,贫困瞄准经历了从区域瞄准到县域瞄准、再到贫困村和贫困户瞄准的演变(李小云、唐丽霞、许汉泽,2015)[5]。鉴于此,笔者选取山东省中西部地区8个贫困村的291个典型农户作为调研对象,按照农户的差异性进行聚类,运用田野调查法对不同类型的农户和所在村庄进行走访调研。与以往研究不同,笔者对非建档立卡户、非贫困户群体进行了重点聚焦,从农户和村庄两个层面深挖后精准扶贫时期致贫、脱贫和返贫的新因素、潜在风险,提出适合乡村振兴战略的精准扶贫转型调整策略,以期提升基层乡村贫困治理能力,实现调研样本在农村基层贫困治理中的典型参考作用。

二、相关文献回顾

在早期,贫困仅被看成是一种经济现象来定义。自19世纪中期开始,人們逐渐认识到贫困意味着一些人的生活条件在物质和社会生活方面处于被剥夺的状态。20世纪70年代的社会排斥理论认为贫困是贫困者对“资源和时间的支配力”的缺乏,是个人在社会和政治领域中处于一种“被排斥”的状态(S.M. Miller,1970[6])。Sen(1999)[7]认为贫困必须被视为基本可行能力的被剥夺,仅仅减少收入贫困绝不可能是反贫困政策的终极动机。世界银行亦认为贫困是个人对于福利被剥夺感的一种主观感受或者评价(《世界发展报告2000/2001》)。从多维视角动态认识贫困问题已成为主流(Alkire S.和Foster J.,2011)[8],甚至绝大部分中等收入国家,例如巴西、哥伦比亚、墨西哥等已将扶贫标准从单维的收入扶贫转向了以教育、医疗、就业、生活保障等为主的多维扶贫目标(Alkire S.,2007)[9]。

国内早期对贫困的认识主要局限于经济贫困,忽视贫困人群在资源可及、教育获得、健康水平和精神慰藉等社会指标上的差异,随着精准扶贫战略的实施已开始综合考量贫困的多个维度(王小林,2012[10];张全红,2015,2017[11]);实施的低保标准、建档立卡政策以及“两不愁、三保障”扶贫新任务考虑到了“发展”等福利需求(杨龙等,2015[12];张全红等,2017[11])。同时,贫困隐蔽性的内涵和外延也不断得到扩展,从实践来看,贫困隐蔽性源于贫困识别等机制不健全而导致的数据偏差和瞄准失误(洪名勇、吴昭洋、王珊,2017)[13];从理论上来看,隐性贫困的致贫风险隐藏于生命历程、经济脆弱性、社会排斥、环境、制度等多个主客观维度(杨文等,2012)[14]。

贫困的识别与判定离不开贫困指数和标准的设计。早期的贫困指标如Sen指数、FGT指数等基本是单一经济性指标,多是静态事后测度,据此制定的反贫困政策十分有限。随着对贫困识别的多维演进,贫困测量方法也向多维测度发展,如H-M指数、HPI人类贫困指数、W-M指数、MPI多维指数、A-F多维指数及优化(Alkire和Foster,2007[7];Alkire S.,Foster J. 2011[8];周强、张全红,2017[15];蒋南平、郑万军,2017)[16]等,可实现对贫困的多维动态测度。在实践中,多数国家开发了本国的多维贫困指数和标准,如墨西哥多维贫困指数、哥伦比亚多维贫困指数等,但我国目前尚无官方统一的多维贫困指数和标准。

对贫困的识别也刻画了致贫原因,如收入和消费、社会福利、养老保险、公共健康及安全(Jaap Peen和Jack Dekker,2001[17];Philibert M Detal,2007[18]);社区服务组织关系(Atkinson R和Kintrea K,2001)[19];家庭或朋友之间联系、社会活动参与度、邻里信任、归属感;邻里帮助、宽容和尊敬。这些都为贫困指数的设计和精准扶贫策略的制定提供了科学依据。

贫困的形成因国因时而异,扶贫政策也多样化(蔡荣鑫,2000)[20]。其通常采用由政府等扶贫机构把资源直接分配给贫困户;通过举办公共工程向贫困者提供工作机会;设计社会保障系统让贫困群体能够享受社会发展的成果等。研究发现公共转移支付对降低贫困水平有显著的作用,但也存在政府转移支付减贫效率不高的证据(解垩,2017)[21]。采用减贫效果评估方法如资产指数法、数据包络法、满意度调查法、双界限估计法、倾向匹配得分法及双差分法等对非洲国家、中国农村社区、越南以及低保家庭(Gao,2015)[22]、妇女等贫困群体开展扶贫效果的实证评估。

我国的扶贫工作始于1985年,最初的扶贫政策是将扶贫资源瞄准贫困区域和经济实体,通过经济增长和“涓滴效应”来减缓贫困,但效率差强人意。2013年开始实施精准扶贫战略,从“救济式扶贫”向“开发式扶贫”、从“瞄准贫困区域”向“瞄准贫困户”转变,扶贫效果也逐渐凸显。但微观数据也显示,减贫效果并不十分理想,其中瞄准度不高是重要原因(洪名勇,2017)[13]。

已有研究为本课题提供了重要借鉴,但尚有较大的拓展空间:虽然多维贫困的理念已深入精准扶贫,但主要聚焦于建档立卡户,对后精准扶贫时期农村较普遍存在的多维隐性贫困问题关注相对不足,未能全面反映扶贫攻坚关键时期农村贫困精准化情况,导致某种程度上的数据的“失真”和结论偏颇,不利于扶贫瞄准效果的提升和精准扶贫策略的动态调整与创新。

与以往学术界对中国农村扶贫问题的研究相对比,本文的边际贡献主要体现在以下两个方面:第一,从异质性视角出发,重点聚焦非建档立卡的隐性贫困群体,对异质农户群体进行多维贫困测度与分解,深挖后精准扶贫时期致贫和返贫的新因素、潜在风险,为及时调整扶贫策略提供靶点;第二,在新时代乡村振兴背景下,与提升基层农村贫困治理能力相契合,从村庄层面考察精准扶贫瞄准效果,剖析瞄准机制的内生性缺陷及致因,探寻基层乡村贫困治理困境,提出合理化的精准扶贫转型调整策略。

三、数据来源与研究设计

(一)数据来源

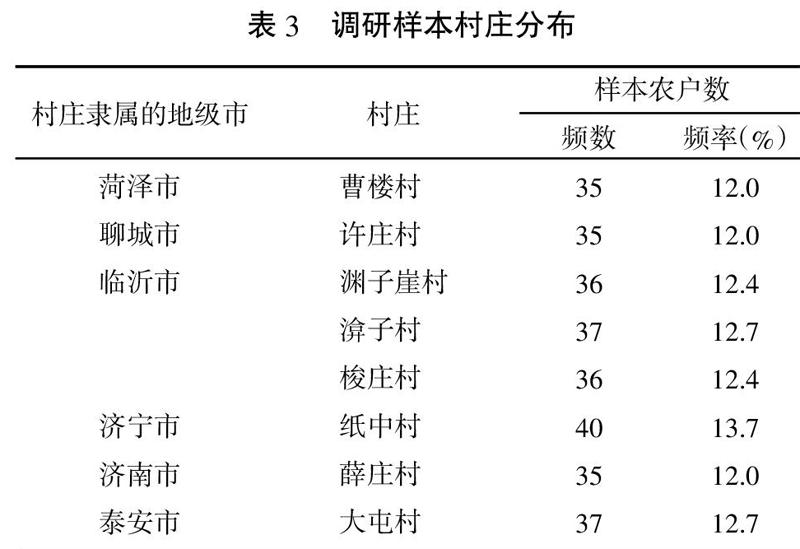

本研究分析的样本数据来源于课题组在2018年8月实地调研的山东省8个贫困村农户的访谈问卷。为保证样本数据的代表性,随机抽取的8个贫困村为山东省相对贫困的中西部地区,包括菏泽市、聊城市、临沂市、济寧市、济南市和泰安市等(见表3)。每个村庄抽取35~40户农户,采用问答式问卷访谈的方法收集农户数据。课题组在实地调研过程中共发放农户问卷320份,回收有效问卷291份,问卷有效率为90.9%。

在被调查的291名农户中,贫困户为172户,占为58.1%,非贫困户为122户,占为41.9%;建档立卡户为87户,样本村庄的建档立卡覆盖率为29.9%;虽为贫困户但未建档立卡的有82户,占总样本数的28.2%;低保户为90户,样本村庄的低保覆盖率为30.9%(见表4)。

笔者从婚姻状况、家庭成员和劳动力、家庭人均年纯收入、受教育情况、健康情况等维度,对样本农户的特征进行了调研和数据统计(见表5),并有意区分了贫困户(分建档立卡户和非建档立卡户)和非贫困户,试图初步探寻贫困的致因。就婚姻状况维度而言,在40名未婚者中有28人属于贫困户,在62名丧偶者中有53人属于贫困户,这可初步推断出婚姻状况与家庭贫困存在着一定的关系。从家庭成员和劳动力来看,建档立卡户的家庭成员数明显偏低,而在家庭劳动力构成中,有劳动力2人及2人以下的占到78.3%,可初步推断出贫困农户家庭劳动力数量普遍存在不足。从收入维度来看,农户中人均纯收入在贫困线以下的占40%左右,从事农业生产活动人员、无业人员、外出打工者占到总数的85.9%,可见农户仍以第一产业为主,就业渠道单一。同时,非贫困户的人均纯收入也集中在3 000元~7 000元,可见贫困村农户的整体收入偏低。从受教育维度来看,17.2%的农户家庭子女有辍学现象,93.8%调查对象受教育年限集中在12年以下,建档立卡户的受教育程度更低,主要集中在6年以下。从健康状况来看,52.9%的农户家中有人患有疾病或残疾,贫困村村民的教育和健康水平整体比较低下。

笔者从经济属性、自然属性、社会属性、制度属性和公共品及服务供给五个维度,对贫困村的特征进行了调研和数据统计(见表6)。从经济属性来看,调研村庄整体贫困发生率在14.7%,有2个村的贫困率达到了25%以上;仅有2个村庄拥有集体企业。从自然属性来看,75%的村庄坐落于平原地区,25%为丘陵地区,可见自然风貌和地理环境在致贫方面影响较小。从社会属性来看,8个村庄均有超过总户数10%的大姓,说明差序格局的熟人社会(费孝通,2011)[23]特征明显,村干部在扶贫资源的分配上被“精英俘获”的可能性较大。从制度属性来看,实施村民直选、村庄设立村务公告栏、村庄设立举报箱等指标比例较高,说明村庄的民主程度较高,会在一定程度上对“精英俘获”形成制约。从村庄的基础设施、公共品及服务供给来看,5个贫困村内设有幼儿园和小学,7个贫困村村内设有卫生室,基本公共服务和基础设施供给相对完善,通讯和交通设施也比较便利,开放度较高。上述数据说明调研村庄已基本进入后精准扶贫时期,基础设施和公共服务具有相对较好的可获得性,民主化程度较高,信息沟通顺畅。

样本数据的信度分析是检验问卷精确性和可靠性的关键步骤,它主要表现在问卷所测数据的一致性与稳定性。因此,本文对问卷所获取数据是否具有良好的内在一致性进行了检验。笔者调研的291份样本数据分析结果表明,Cronbachs Alpha值为0.680,KMO检验值为0.752,Bartlett's检验出的相伴概率为0.000,小于显著性水平0.05,表明调查问卷的题项之间具有较好的内在一致性,即本问卷具有良好的信度。另外,笔者以村庄为单位对数据的一致性也进行了检验,结果显示,除梭庄村外,其余7个村的Cronbachs Alpha值均在0.6以上,表明实地调研所获取的样本村庄数据也具有相对较好的内部一致性。

(二)模型设定

本文运用Alikire和Foster(2007[9],2011[8])提出的修正了的FGT测量方法。该方法被国内学者较普遍地应用于多维贫困的测度(高明、唐丽霞,2018[24];杨龙、汪三贵,2015[25];陈辉、张全红,2013[26])。其具体测量步骤简要说明如下。

1. 各维度的取值。设Mn,d代表n×d维矩阵,n为样本数量,d为维度。令y∈Mn,d,代表n个人在d个维度上的不同取值,其中yij代表第i个家庭在j维度的取值。

2. 权重设定。定义Zj为第j个维度上的被剥夺值,剥夺矩阵g0=[gij0]用来表示农户被剥夺的情况,如果农户在某指标下是被剥夺的,在剥夺矩阵中该农户该指标的值为1,表示其为剥夺状态;否则该值为0,表示为不剥夺状态。给各维度设定权重wj,gij0×wj就代表个体i在j维度上的剥夺值。

(三)指标选取和权重设定

在当前国内学界,多维贫困理念已被普遍接受,多维贫困测度指数的选取也大同小异。多数研究借鉴了国际上较为通用的指标体系,即MPI指标体系,包括了健康、教育、生活三个维度的10个指标,并根据研究目的略作增减。笔者参考了联合国千年发展目标,根据我国“十三五”规划中对脱贫目标的设定,考虑我国后精准扶贫时期农村贫困治理实际,结合“两不愁、三保障”标准的要求,立足山东省农村的地域特色,借鉴其他研究成果(支俊立等,2017[27];高明、唐丽霞,2018[29]),设计收入、健康、教育、生活水平和家庭资产五个维度,每个维度下包括不同数量的具有代表性的指标来衡量多维贫困。在维度权重设计方面,采用五个维度均等权重的方法。维度、指标、指标权重及其贫困临界值见表7。

(四)研究思路

在基层总体扶贫预算有限的情况下,减贫项目能否准确瞄准贫困对象对于实现其最终政策目标至关重要(韩华为,2018)[28]。与其他许多发展中国家相似,我国基层社区也采纳了社区瞄准机制(Yamauchi,2010)[29],发挥了基层社区识别贫困户的信息优势。笔者在调研中发现,村干部对本村农户的贫困情况了如指掌,充分发挥了贫困识别中的信息优势。但是,由于基层扶贫预算有限,被建档立卡的通常是村干部认为在未来有能力实现减贫、脱贫的农户,这与基层干部扶贫政绩考核指标有关。在被调研的169户贫困户中,建档立卡户覆盖率只有51.5%,还有23%的建档立卡户同时享受低保户待遇,建档立卡和低保制度两套扶贫手段存在重复保障的问题。可见,建档立卡的瞄准偏误和低保制度的漏保偏误同时存在(见表4)。这可初步判断,在有限扶贫预算和基层政治考核制度的双重约束下,村干部在分配扶贫资源的过程中,目标指向性非常明确,短期内实现减贫、脱贫成为村干部追求的直接目标,而那些被“放弃”的群体或者有低保制度覆盖、或者是潜在的隐性贫困群体。社区瞄准机制的内生性缺陷原因在于:一是贫困的多维性造成贫困识别上的难度,贫困村的隐性贫困普遍存在;二是有限扶贫资源和考核机制双重约束下的基层社区代理人的主动选择。后者可能拥有更多的权重。

为有效探究隐性贫困、瞄准偏误以及乡村贫困治理的新困境等问题,需将农户和村庄两个层面作为研究的切入点,以实现两个层面的双向检验、结论上互相印证。在农户层面,基于异质性视角,将农户分为建档立卡户、非建档立卡户和非贫困户三类群体进行多维贫困测度和识别,并进行横向比较;在村庄层面,基于村庄的微观特征,剖析瞄准机制的内生性缺陷及致因,探寻基层乡村贫困治理困境。

四、多维隐性贫困测度与分解:基于异质农户的微观数据

(一)单维贫困估计结果

笔者从设计的五个贫困维度共计10个贫困指标来分别估算全体调查样本和贫困户中不同类别农户(建档立卡户和非建档立卡户)的单维贫困发生率(见表8),以观察农户的单维贫困特征。

1. 从全样本来看,比较突出的贫困维度依次是:60.5%的农户家中无水冲式厕所,50.5%的农户家中缺乏农用机械或可用于商业活动的器具,42.5%的农户家中有成员患大病或残疾,40.5%的农户年人均纯收入低于贫困线,37.8%的农户家中至少有1名成人受教育年限没有达到6年,25.8%的农户家中生活用主要燃料为柴草、动物粪便;24.7%的农户家中有1人未参加社会医疗保险;23.7%的农户房屋居住条件较差。可见,生活条件落后、生产性资产匮乏、健康水平和受教育水平过低仍是贫困村农户普遍存在的现象。

2. 将贫困农户分为建档立卡农户和非建档立卡农户进行观察。对于建档立卡农户,最突出的贫困维度为农户年人均纯收入(75.9%),其次为疾病(73.6%)、生产性资产(70.1%)、卫生设施(62.1%)、教育(59.8%),均大大高于调查样本的平均贫困发生率。对于非建档立卡户,单维贫困发生率依次为卫生设施(59.8%)、生产性资产(42.2%)、疾病(28.9%)和教育(28.4%)。由此可见:(1)基层村莊代理人对贫困户的识别仍然以收入为主要依据,这是造成建档立卡瞄准偏误的主要原因。(2)在医疗保险、卫生设施、饮用水等三类指标上,建档立卡农户和非建档立卡农户的贫困发生率非常接近,在医疗保险参保指标上,非建档立卡农户未享受到参保补助,参保率普遍低于建档立卡农户,贫困群体也普遍存在生产性资产匮乏、健康水平和教育水平低下等维度的贫困发生率。这些指标因其“隐性”的特点难以精准识别,即使实现减贫也较难融入基层村干部政绩考核指标体系,成为瞄准偏误发生的重要原因。

(二)多维贫困估计结果

相较单维贫困测度,基于A-F模型的多维贫困测度不仅能够全面反映贫困特征,还能更加精准测度各指标对多维贫困的贡献率,对贫困户的贫困深度作出准确判断。

根据A-F测度模型的设计,K值为指标加权的维度,K=10%表示有10%的加权维度被剥夺,依此类推,多维贫困指数和贫困发生率会随着K值的增加而逐渐降低,而剥夺强度会随着K值的增加而加强(见表9)。根据联合国多维贫困指数的建议,通常以30%作为被剥夺得分临界值(K值),个体的被剥夺得分大于或等于30%就被认定为多维贫困。根据测算,当K=30%时,样本农户的多维贫困指数为29%,表示存在30%加权维度贫困的多维贫困指数为0.29,贫困发生率为50.5%,贫困剥夺强度为57.5%。由于调查样本的限制,部分指标数据可能略高于其他研究结论,但基本能够持平(陈辉、张全红,2013[26];支俊立等,2017[27];高明、唐丽霞,2018[28])。

从指标贡献率来看(见表10),无论K取何值,调查样本户的人均年纯收入和成人平均受教育年限两个指标的贡献率都是最高的,其次是生产性资产、疾病、卫生设施和住房等指标。这与单维贫困测度结果一致,也表明贫困村农户的收入、教育、生产性资产、健康等仍被剥夺较深,是后精准扶贫时期造成长期贫困、相对贫困的最主要原因(杨龙、汪三贵,2015)[25]。

为了更为深刻地剖析隐性贫困问题,笔者将非贫困户从样本农户中分离出来,将测算对象分为建档立卡户、非建档立卡户和非贫困户三类,分别测算三类群体的多维贫困指数并作横向比较。

表11所展示的是在K=30%时全样本和异质农户的多维贫困指数,以及10个指标的贡献率。在k=30%时,建档立卡户的多维贫困指数为0.53,非建档立卡户为0.29,非贫困户为0.12。可见在贫困村中,即使是村干部所认定的“非贫困户”也未处于“真脱贫”状态,这些群体的致贫原因更具有隐蔽性,贫困的潜在风险不容小觑。从各维度的贫困指标贡献率来看,贡献率最大的均为人均年纯收入,剥夺深度依次为建档立卡户(28.5%)、非建档立卡户(27.5%)、非贫困户(23.9%),并且没有较大差别,这说明:(1)收入仍是最容易被村干部辨识的贫困维度。(2)贫困村农户的收入分配差距和社会不平等程度较小,体现了后精准扶贫时期减贫效应更多体现为收入分配状况的改善。其次为成人平均受教育年限指标,在贡献率排序中,依次为非建档立卡户(25.8%)、非贫困户(23.9%)、建档立卡户(22.5%),说明教育水平低是导致未来长期贫困、相对贫困最隐蔽的风险之一。更需要值得警惕的是,在生产性资产、社会医疗保险、卫生设施等指标上,非建档立卡户和非贫困户的指标贡献率都高于建档立卡户,这进一步说明,基层扶贫资源的分配具有明显的政策指向性,某些方面“拆东墙补西墙”的资源分配方式,一方面造成了贫困户资源享受权利的不公平,一方面加重了隐性贫困群体陷入贫困的可能性。

五、多维贫困瞄准效果的度量:基于村庄层面的微观数据

在基层乡村,贫困识别存在较大的瞄准偏误,扶贫资源分配易受村干部的影响,形成了一定程度上的隐性贫困群体,成为后精准扶贫时期农村实现“真脱贫,脱真贫”的障碍之一。关于社区瞄准机制的内生性缺陷原因,除了多维贫困识别存在客观难度之外,有限的扶贫资源和单一的考核机制双重约束所成为基层村干部的主动选择。在此,笔者试图从村庄层面运用A-F模型进行多维贫困指数的测算,度量基层村庄扶贫瞄准效果,对上述结论进行进一步检验和印证。

1. 对贫困村的多维贫困指数进行测算(见表12)。在K=30%时,8个贫困村的多维贫困指数平均为0.29,可见政府对贫困村的识别较为准确。同时也发现8个村庄的贫困程度差距较大,最为贫困的梭庄村,M0指数为0.607,贫困发生率为91.7%,剥夺强度为66.2%;而相对较好的薛庄村,M0指数为0.127,贫困发生率为22.9%,但是剥夺强度为55.6%。从地理分布来看,即使在经济相对发达的济南市薛庄村、泰安市大屯村等也存在多维贫困状况严重的贫困人口,地区的经济发展程度与村庄的多维贫困程度并不相关。值得注意的是,这8个村庄的贫困剥夺强度无明显差异,说明多维贫困普遍存在,不同村庄的贫困剥夺程度基本一致,必须从多维度入手实现减贫、脱贫。

2. 测算K=30%时8个村庄在各维度贫困指标上贡献率并进行比较。从表13可以看出:(1)8个贫困村的多维贫困指标贡献率排在前三位的仍为人均年纯收入、成人平均受教育年限和生产性资产三类,可见贫困村的主要致贫原因基本相同。同时,疾病也是不可忽视的潜在致贫风险。(2)最为贫困的梭庄村在每个维度上的贫困贡献率都大于0,而其他7个村庄都至少有一个指标的贡献率为0,可见村庄深度贫困的原因是全方位的,贫困覆盖了深度贫困群体生活的几乎全部维度。(3)实现脱贫的途径并不仅仅体现在收入维度上,其他任何一个维度的脱贫都可以缓解农户的贫困程度,在医疗保险、饮用水来源、住房等维度上,已经有部分村庄实现了脱贫,大幅度提高了该类村庄村民的福祉,而这些指标主要是通过基层村庄公共产品和服务的提供得以解决。例如山东省经济发展相对落后的菏泽市的曹楼村,受当地发展程度较弱的影响,村民在收入、教育、生产性资产等方面的水平较低,但在饮用水来源、耐用消费品、住房三个维度上均已实现了脱贫,该村的M0仅为0.143。而位于沂蒙山区的梭庄村,交通不便,公共基础设施等相对落后,饮用水来源等指标的贡献率明显高于其余7个村庄,贫困发生率也是最高的。

来自其他文献的研究也证明,基础设施的可获得性对农村减贫具有正向影响,尤其是农村自來水设施的可获得性对农村减贫具有显著的正向效应(谢申祥、刘生龙、李强,2018)[30]。课题组的统计数据也表明,山东省多数贫困村的基础性公共设施具有较好的可获得性,已不再是制约村民减贫、脱贫的主要原因,这是后精准扶贫时期农村扶贫的重要特征。但是,位于偏远山区的村庄,基础设施的落后成为“一票否决”式的关键性致贫指标。这也说明致贫村庄微观特征的差异化越来越明显,区域性、连片式的扶贫策略要求向个性化、针对性的扶贫策略调整,以提高扶贫机制的瞄准效果。

为了更好地印证在有限扶贫预算和基层政治考核制度双重约束下基层村庄代理人在扶贫资源分配上所具有的目标指向性,课题组对农户获得的扶贫帮扶供需情况进行了调研(见表14)。在扶贫预算资金有限的约束下,基层政府能够提供给贫困农户最多的帮扶方式通常是有较稳定财政预算来源的制度性帮扶,最高为低保保障,占37.8%;其余依次为财源相对稳定的助学扶持(19.2%)、医疗救助(18.9%)和产业帮扶(13.4%);而财源相对不足的技能培训和搬迁安置的帮扶比例为最低,每村平均1户左右。从贫困户最想获得的帮扶方式来看,占比最高的是医疗救助(52.9%),大大高于政府实际帮扶的比例(18.9%),其余依次为低保保障(44.7%)、助学扶持(23.4%)和产业扶持(17.2%)。从供需缺口来看,缺口最大的是医疗救助,其次是搬迁安置,助学扶助的需求也很大。可见在后精准扶贫时期,村庄的整体经济性收入得到了较大提升,有能力的劳动者基本能够获得较可靠的劳动收入,技能培训和产业扶持等帮扶方式所带来的边际减贫效果已经趋缓,扶贫“漏出”的隐性贫困农户多数是因低智、残障、疾病和老龄等无法在短期内得到改善。因此,提高健康水平、住房条件、教育水平,获得持续且相对充足的生活保障成为“漏出”隐性贫困农户更为强烈的民生诉求。但是有限的扶贫资源更多地被分配到了可以在短期内实现快速脱贫的显性指标和显性贫困户上,在一定程度上导致了瞄准效果和减贫效应的下降。

在有限的财政预算约束下,村庄代理人在进行扶贫资源的分配时,会在一定程度上受到本村微观特征和村干部个人素质的影响。在课题组与村干部访谈中获知,不同村庄对多维贫困的理解和把握有一定差异,在贫困维度及其权重的选择上也没有统一的标准,尤其是在教育、健康、住房和生产性资产等维度,指标不易量化且容易被人为设置。相关文献研究发现,农村低保在社区瞄准中存在显著的精英俘获效应(韩卫华,2018)[28],而完善的基层民主选举制度和日常监督机制可以有效促进社区瞄准效果(Watkins,2008)。[31]课题组的调研结果也印证了这一结论,所调研的8个村庄基本具备较完善的制度属性(见表6),民主程度和开放程度较高,会较好地对“精英俘获”形成制约,在与村民访谈中未发现扶贫资金被人为挪用、贪腐以及“精英俘获”等问题。如许庄村和渰子村是唯一拥有集体企业的两个村庄,但在瞄准效果上与其他村庄并无显著差异。可见,扶贫瞄准效果偏低的主要原因在于有限扶贫预算约束和基层政治考核制度的双重约束。

六、政策启示

以山东省为代表,我国经济较发达地区的农村精准扶贫工作已进入后精准扶贫时期,农户的贫困特点和乡村贫困治理呈现出新样态。(1)生活条件落后、生产性资产匮乏、健康水平和受教育水平过低,仍是贫困村农户普遍存在的现象;医疗保险、卫生设施、饮用水等指标成为非建档立卡农户的贫困高发指标;技能脱贫本身存在的排斥性[32],使得病残、教育水平低成为最隐蔽的致贫风险,为识别隐性贫困提供给了靶点。(2)多维贫困发生率低的贫困村,农户收入分配差距和社会不平等程度也相对较小,说明后精准扶贫时期减贫效应不应仅体现为对收入水平绝对量的控制,应更多体现为收入分配状况的改善。(3)在经济相对发达地区的多数乡村,基础性公共设施和公共服务已具备较好的可获得性,对减贫、脱贫起到了正向作用;民主程度和开放程度也较高,对差序格局的熟人社会中易形成的“精英俘获”起到了较好的制约作用,在一定程度上提高了扶贫瞄准效果,这种基层乡村特点在后精准扶贫时期具有较典型的代表意义。(4)在有限扶贫预算和基层政治考核制度的双重约束下,村干部在分配扶贫资源过程中具有较强的目标指向性,加之在贫困维度及其权重的选择上缺乏统一的标准,人为造成的瞄准偏误比较普遍,从而成为瞄准机制最突出的内生缺陷。(5)深度贫困村的贫困维度是全方位的,贫困几乎覆盖了深度贫困群体生活的全部,并与贫困村所在地区经济发展程度不相关;不同的贫困村在贫困剥夺维度上各有侧重,微观差异比较明显。

针对后精准扶贫时期贫困治理出现的新问题、迫切要求快速修正贫困识别与瞄准机制,及时调整扶贫策略,以提高扶贫瞄准效果,并结合乡村振兴战略的实施,从提升乡村贫困治理能力的长远目标入手进行扶贫机制的设计和创新,这是在后精准扶贫时期实现“真脱贫,脱真贫”、巩固精准扶贫胜利果实、防范隐性贫困风险、实现相对贫困治理制度化的关键所在。为此,笔者提出以下几方面建议。

1. 在后精準扶贫时期,要与全面建成小康社会发展目标相匹配,切实将多维贫困的理念深入基层农村,尤其是需要聚焦多维隐性贫困问题。在继续关注绝对贫困户减贫脱贫的同时,要重点防范建档立卡户贫困固化、未建档立卡的隐性贫困群体的贫困风险。提高多维贫困识别的可操作性和科学性,实现部分指标规范化和标准化,但也要注意与贫困村、贫困户微观特征相兼容,实现原则性和灵活性的统一。

2. 继续加大扶贫资源的财政投入力度,采用分类施策的方法对各种不同类型的农户制定相应的资源配给标准,优化财政投入结构,提高扶贫资金使用效率。对确实无法通过开发性扶贫实现脱贫的深度贫困群体,如残障、疾病、失学、老龄、空巢等深度剥夺群体,以改善生活条件、提高养老、医疗、教育等社会保障的民生扶持为主。应面向农村整体实现精准扶贫和社会福利计划的有效衔接,建立未来贫困治理的长效机制。

3. 优化基层政治考核机制,不以短期内脱贫农户的数量和收入水平绝对量等为唯一指标,应根据多维贫困理念,建立多维扶贫绩效考核指标体系,将收入分配状况的改善、社会平等程度的提升和公共服务均等化的实现等作为考核减贫成效的内涵式要义,加大基础设施、公共产品和服务和民生保障等方面的考核权重。考核指标体系应与村庄微观特征相兼容,健全激励相容与参与约束机制,切实提高基层乡村的贫困治理能力。

注释:

①1.51亩≈0.100 666 7公顷。

参考文献:

[1]李培林,等.扶贫蓝皮书:中国扶贫开发报告(2017)[M].北京:社会科学文献出版社,2018.

[2]中华人民共和国国家统计局.国家统计年鉴2017[M].北京:中国统计出版社,2017.

[3]国家统计局住户调查办公室.2017中国农村贫困监测报告[M].北京:中国统计出版社,2017.

[4]李小云.2020 年之后会是一个没有“贫困”的时代?[EB/OL].http://www.sohu.com/a/128816336_481285,2017-03-14.

[5]李小云,唐丽霞,许汉泽.论我国的扶贫治理:基于扶贫资源瞄准和传递的分析[J].吉林大学社会科学学报,2015(4):90-98.

[6]S.M.Miller,Pamela Roby.The Future of Inequality[M].New York:Basic Books,1970:11.

[7]阿马蒂亚·森.以自由看待发展[M].北京:中国人民大学出版社,2013.

[8]Alkire S.,Foster J.Understanding and Misunderstanding of Multidimensional Poverty Measurement[J].Journal of Economic Inequality,2011(2):289-314.

[9]Alkire S. The Missing Dimensions of Poverty Data:Introduction to the Special Issue[J].Oxford Development Studies,2007(4):347- 59.

[10]王小林,尚晓援,徐丽萍.中国老年人主观福利及贫困状态研究[J].山东社会科学,2012(4):22-28.

[11]张全红,李博,周强.中国多维贫困的动态测算、结构分解与精准扶贫[J].财经研究,2017(4):31-40.

[12]杨龙,李萌,汪三贵.我国贫困瞄准政策的表达与实践[J].农村经济,2015(1):8-12.

[13]洪名勇,吴昭洋,王珊.贫困指标分解、民主评议与扶贫云系统失灵[J].农业经济问题,2017(12):22-30.

[14]杨文,孙蚌珠,王学龙.中国农村家庭脆弱性的测量与分解[J].经济研究,2012(4):40-51.

[15]周强,张全红.中国家庭长期多维贫困状态转化及教育因素研究[J].2017(4):3-19.

[16]蒋南平,郑万军.中国农民工多维返贫测度问题[J].中国农村经济,2017(6):58-69.

[17]Jaap Peen,Jack Dekker.Social deprivation and psychiatric service use for different diagnostic groups[J].Social Science&Medicine,2001,(53):1-8.

[18]Philibert M D et al.Material and social deprivation and health and social services utilization in Quebec:A local-scale evaluation system[J]. Social Science & Medicine,2007(64):1651-1664.

[19]Atkinson R,Kintrea K.“Disentangling area effects:Evidence from deprived and non-deprived neighborhoods”,Urban Studies,2001(12):2277-2298.

[20]蔡榮鑫.国外贫困理论发展述评[J].经济学家,2000(2):85-90.

[21]解垩.公共转移支付对再分配及贫困的影响研究[J].经济研究,2017(9):103-115.

[22]Gao,Q.,S.Yang and S.Li.Welfare,Targeting and Anti-poverty Effectiveness:The Case of Urban China[J].Quarterly Review of Economics & Finance,2015(56):30-42.

[23]费孝通.乡土中国·生育制度·乡土重建[M].北京:商务印书馆,2011:28.

[24]高明,唐丽霞.多维贫困的精准识别——基于修正的 FGT多维贫困测量方法[J].经济评论,2018(2):30-43.

[25]杨龙,汪三贵.贫困地区农户的多维贫困测量与分解——基于2010年中国农村贫困监测的农户数据[J].人口学刊,2015(2):15-25.

[26]陈辉,张全红.Alkire-Foster模型测度城市多维贫困的研究——以广东省中山市为例[J].五邑大学学报(自然科学版),2013(5):32-36.

[27]支俊立,姚宇驰,曹晶.精准扶贫背景下中国农村多维贫困分析[J].现代财经(天津财经大学学报),2017(1):14-26.

[28]韩华为.村低保户瞄准中的偏误和精英俘获——基于社区瞄准机制的分析[J].经济学动态,2018(2):49-64.

[29]Yamauchi,C.Community-based targeting and initial local conditions:Evidence from Indonesias IDT program[J].Economic Development and Cultural Change,2010(1):95-147.

[30]謝申祥,刘生龙,李强.基础设施的可获得性与农村减贫——来自中国微观数据的经验分析[J].中国农村经济,2018(5):112-131.

[31]Watkins,B.Alternative methods for targeting social assistance to highly vulnerable groups:Independent monitoring and evaluation study[M].Kimetrica International Final Report,2008.

[32]贾玉姣.论深度贫困地区的高质量脱贫[J].学术前沿,2018(7):26-33.

责任编辑:李金霞

Abstract: In the post-targeted poverty alleviation period, grassroots rural poverty governance presents a new pattern: while the explicit poverty dimension of poor households is improved, the implicit dimensions of housing, health and education are still deeply deprived, especially in the non-registered households. Under the dual constraints of limited poverty alleviation budget and single grass-roots political assessment system, the allocation process of poverty alleviation resources has obvious policy orientation, which to some extent becomes the endogenous defect of targeting mechanism. Poverty deprivation of poor households and poor villages is omni-directional, showing different emphasis on different dimensions and obvious micro differences. To get out of the new predicament of poverty governance, it is necessary to adjust poverty alleviation strategies, deepen the concept of multi-dimensional poverty into rural communities, pay attention to problems of multi-dimensional hidden poverty, and improve the operability and scientificity of multi-dimensional poverty identification. We will continue to increase government spending on poverty alleviation, optimize the structure of investment, and implement policies on a case-by-case basis, to achieve effective integration of poverty alleviation and social welfare programmes. We will optimize the political assessment mechanism at the grass-roots level, establish a multi-dimensional poverty alleviation performance assessment index system compatible with the micro-characteristics of villages, and effectively improve the poverty governance capacity of grass-roots villages.

Key words: multidimensional hidden poverty, accurate identification, rural governance