智媒时代科普期刊的用户需求、创新路径和应对措施

2019-07-29刘娜英

■赵 鑫 刘娜英

曲阜师范大学传媒学院,山东省日照市东港区烟台路北80号 276826

科普期刊是我国科普事业的重要组成部分,是向公众传递科普信息、传播科学精神的重要媒介,具有举足轻重的地位。数据显示,我国科普期刊总数达182种,呈现出市场潜力巨大、科技发展催生高水平科普内容、科普期刊定位发生转化、媒体融合助力科普传播、重视品牌建设、企业化经营集团化六大发展趋势[1]。我国科普事业的整体发展态势良好,科普期刊发展潜力巨大。但是,在互联网数字出版的冲击下,科普期刊的涨幅明显受到影响。随着人工智能技术(Artificial Intelligence,AI)、虚拟现实技术(Virtual Reality,VR)、增强现实技术(Augmented Reality,AR)、混合现实技术(Mixed Reality,MR)等高新技术的迅猛发展,媒体的智能化趋向越发明显,智媒(即“智慧化媒体”[2])时代悄然来临。在智媒时代,用户的阅读习惯和阅读喜好发生了变化,用户不仅要求内容更丰富、更多元,而且更多地强调形式的人性化、个性化以及智能化,并注重其体验功能,传统纸媒线性单向度的表达形式已经无法满足用户不断变化的多样信息需求,这使得科普期刊的读者群难以扩大,甚至有萎缩的迹象。在这种不利的局面下,科普期刊必须要顺应时代发展需求和技术变革转型要求,在发挥自身优势的同时,结合时代发展特色,向智能化媒体转型。科普期刊如何更好地进行人性化、个性化、智能化的革新?如何实现科普期刊与新兴科技融合发展?如何借助新兴科技手段更好地帮助读者阅读信息?这些问题能否得到妥善解决,是决定科普期刊能否健康、持续、快速发展的关键。

近年来,国内学者[3-7]逐渐意识到新兴媒体对科普期刊发展带来的挑战及机遇,认为传统科普期刊必须充分了解新媒体语境下读者的阅读习惯和阅读需求,变读者为用户,借助新媒体手段拓展新用户,搭建全媒体平台,创新运营模式,采取新的营销方式,在坚持内容为王的前提下重构内容,进行新媒体化的生产与传播,才能走出困境。随着媒体融合和全媒体语境的形成,有些学者开始关注融媒体和全媒体背景下科普期刊的创新发展策略。其中,张波[8]提出在全媒体生产与传播语境下科普期刊应拓展甚至重构共生体空间。闫伟娜[9-10]从SICAS(Sense-Interest & Interactive-Connect & Communicate-Action-Share)用户消费行为模式中得到启发,思考符合受众消费模式的科普期刊媒介融合发展之路,并从品牌运营、内容运营、平台运营、支付运营和用户运营5个方面探索科普期刊的全媒体运营模式。季良纲[11]认为融合发展是科普期刊发展的必然选择,应深化融合内容,创新媒体产品,拓展发展空间。总体而言,目前现有研究主要关注科普期刊的数字化生存、新媒体化发展和全媒体运营等方面的问题,鲜有关于智媒时代语境下科普期刊创新发展的深入、细致研究。本研究旨在以智媒时代语境为着眼点,从用户需求出发,具体探讨科普期刊在智媒时代的创新发展路径,并为科普期刊工作者提供应对建议。

1 研究模型与研究方法

1.1 研究模型——CUBI用户体验模型

在智媒时代,依托于技术的发展,各种媒介具有了“思考”的能力,可洞察用户的心理,对不同的用户进行不同的信息分发,并且能与用户进行深度交互,感知用户的各种细微变化,如语言、手势等。人不再是媒体的主导,智能机器将与人融合,更加细致地洞察人心,机器能更懂人,人也能更好地驾驭机器[2]。换句话说,智慧媒体将用户的主动性推向前台,用户不仅是智慧媒体所传输信息的被动接受者,更是意义建构的主动参与者。用户的体验是智慧媒体传递信息的重要环节,用户思维是智慧媒体所采取的主要思维方式,是智媒时代的主导性思维。由此可见,智媒时代是一个传统传媒业边界消失、格局重塑的时代,信息的生产方式、传播方式、互动方式以及接收方式都发生了翻天覆地的变化。在科技的推动下,智媒时代用户的信息接收行为模式已经发生了巨大的转变,变被动为主动,在对接收到的信息品质予以重视的同时,更注重信息接收的实际体验。

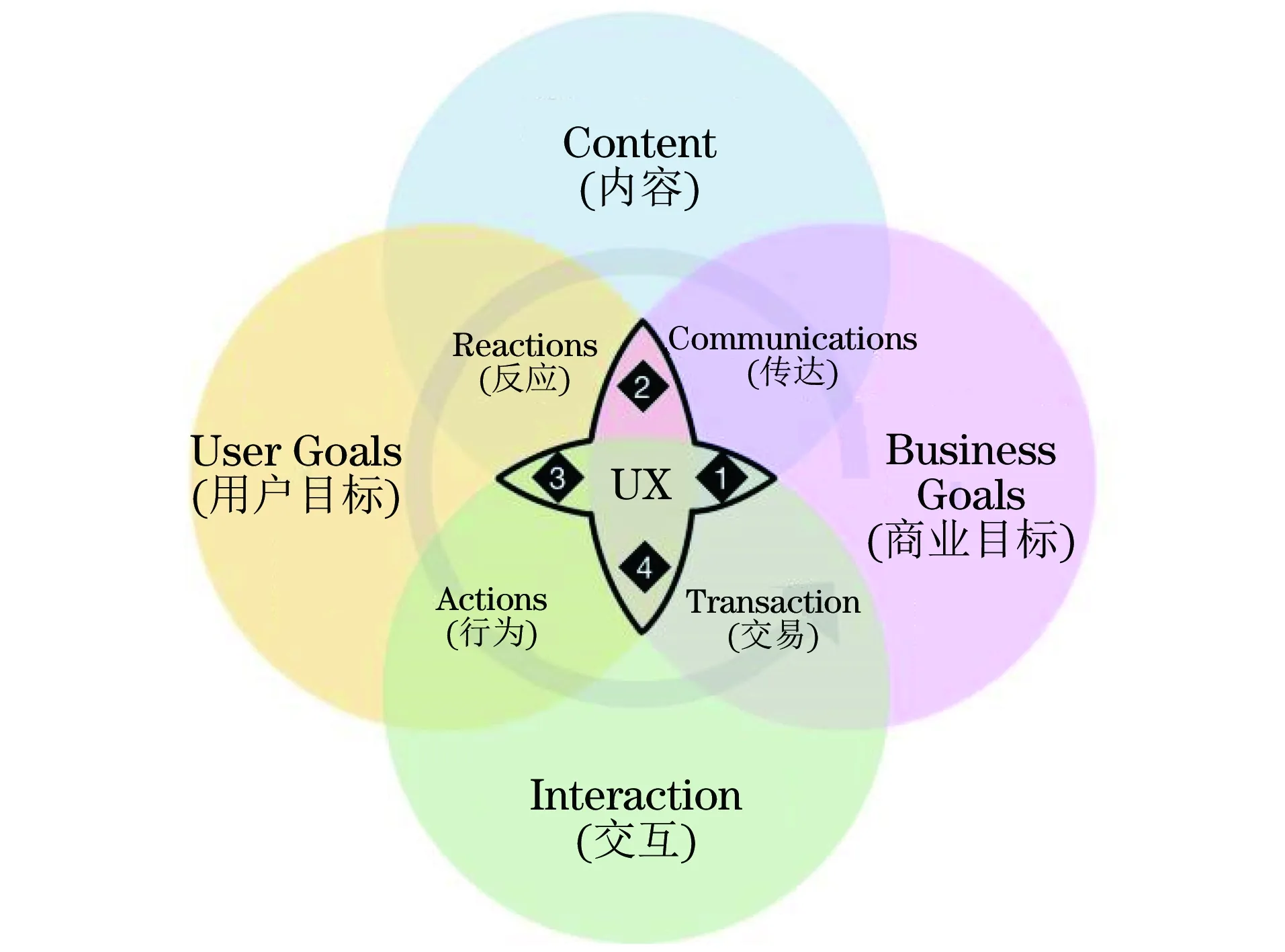

最早由用户体验设计师科里·斯特恩(Corey Stern)提出的CUBI用户体验模型基于用户体验需求,从用户体验视角出发,架构了一整套产品设计体系。科里·斯特恩[12]认为,之前大多数的用户体验模型都是混乱的、无组织的、复杂或过时的,并不适合设计师和顾客的使用,现阶段有效的用户体验需要考虑包括商业等因素才能在现有的预算和时间条件下创造出有效的创新设计。因此,他针对数百个成功的交互项目进行逆向技术分析,记录和分析它们的概念、互动以及一些体验元素,并结合自己在交互媒介十多年的从业经验,最终创建了CUBI用户体验模型。

科里·斯特恩[12]认为,有效的体验设计需要的不仅仅是漂亮的外表或者出色的交互,还需要考虑用户目标和商业目标,所以,他在CUBI用户体验模型中设置了4个主要组件,分别是内容(Content)、用户目标(User Goals)、商业目标(Business Goals)、交互(Interaction),组件与组件之间有着密切的联系,并且通过四个处理步骤——反应(Reactions)、传达(Communications)、交易(Transactions)和行为(Actions)形成相互转化的关系。科里·斯特恩[12]对每一个组件都进行分层讨论,指出有效的用户体验不仅仅关注简单的产品适用性,并在此基础上提出了4个有效体验的基本因素,分别是品牌体验(Branded Experience)、综合体验(Comprehensive Experience)、有用体验(Useful Experience)、可用体验(Usable Experience)。科里·斯特恩的用户体验模型通过对上述4个主要组件的分析和解构,既可以细致地挖掘目标用户的类型、需求、动机、行为和结果,也可以更好地设计和制造产品,制定商业战略。综上所述,CUBI用户体验模型在内容组件和交互组件的设置上,更符合智媒时代用户对产品的体验需求和交互需求。因此,笔者认为,在高度重视用户体验的智媒时代语境下探讨科普期刊的创新发展问题,理应学习和借鉴CUBI用户体验模型,围绕用户体验构建切实可行的发展路径。

图1 CUBI用户体验模型[12]

1.2 研究方法

本研究采用的研究方法主要有案例分析法、对比研究法和归纳总结法。案例分析法主要用于对目前已出现的运用新兴科技手段打造的智慧型科普期刊或相关科普媒介案例进行个案分析,总结这些案例的成功经验。对比研究法主要用于对考虑用户体验需求和尚未考虑用户体验需求的科普期刊之间的比较,以期为科普期刊工作者提供可资借鉴的样本。归纳总结法主要用于借鉴CUBI用户体验模型来归纳总结出智媒时代科普期刊的创新发展路径。

2 智媒时代科普期刊的用户需求及现状

智慧媒体是科技与媒体高度融合的产物,在智媒时代,用户的需求更侧重于体验,是一种高层次的心理需求,用户可以通过智能设备、智能系统跨时空进行内容或场景交互,不仅能获得感官享受,满足安全感和熟悉感等浅层次的心理需求,还能满足认知体验,在交互过程中智能化地获取信息并获得精神上的享受。用户体验需求主要分为4种,分别是沉浸式体验需求、信息智能化需求、人机互动体验需求、知识碎片化需求。这4种需求建立于VR、AR、MR以及各种新兴智能技术的基础上,因此,用户在获取信息时不仅从内容层面对信息的丰富性和趣味性提出了要求,也从技术层面对信息呈现形式的个性化和立体化提出了要求。

2.1 沉浸式体验需求及其现状

沉浸式体验是一种拟态体验方式,它可以通过VR或AR等技术手段生成一个拟态的空间环境,调动用户的视觉和听觉进行感知,获得身临其境般的立体式、多维度感官体验,进而让用户“最真切地感受到虚拟现实内容给其带来的真实感,能够做到足不出户就真切地体验形形色色的内容”[13]。

2018年,全球虚拟现实市场规模超过700亿元人民币,同比增长126%,国内外市场潜力巨大[14],但就目前而言,我国鲜有科普期刊尝试应用VR、AR、MR等技术进行信息传播。《航空知识》是国内较早尝试用VR技术进行信息传播的科普期刊,在微信客户端推出了游戏专栏,其中的“360度逛航展”使用VR技术进行航站展示。用户进入游戏后,既可以全景观看波音787-9的外景,也可自主选择切入驾驶舱、客舱和备餐间等场景进行参观,不仅能以生动、立体的形象进行科普信息的传播,还能满足用户的沉浸式体验需求,尊重用户的个性化信息接收需求。目前我国科普期刊在为用户提供沉浸式体验需求方面,以《航空知识》为代表的已将VR技术运用到信息传播的少数科普期刊,其沉浸式体验层级目前仅能达到“初级沉浸”[14]的状态,绝大部分科普期刊则处于“无沉浸”[14]的状态,与其他领域的VR技术运用所能达到的“部分沉浸”[14]状态相比,科普期刊在这方面显然已经落后了。

2.2 知识碎片化需求及其现状

随着互联网的发展和普及,人们阅读和获取信息的途径越来越多,但随之而来的是生活节奏的加快,用于完整、系统地阅读和学习的时间反倒变少了。人们只得利用碎片时间自我“充电”,在被切碎了的闲暇时间里通过智能手机或其他移动终端获取信息,在这种情况下,碎片化阅读和学习逐渐成为现代人的生活方式和生活习惯。

目前,我国科普期刊逐渐开始重视碎片化的知识传播,例如,《博物》《知识就是力量》等期刊尝试利用社会化媒介(如微信、微博等)进行科普知识的碎片化传播。其中,《博物》是《中国国家地理》杂志社旗下的青少年科普期刊,不仅在微信平台设立公众号为用户提供与生活息息相关的科普知识,而且在微博平台上为用户解疑答惑,进行趣味科普。而《知识就是力量》则在网站建设上下功夫,设置内容丰富的特色专栏,其中不仅有科普文章,还有音视频可供读者自由选择,与其微信公众号同步进行内容跟进,用户可以自主选择阅读方式。这些期刊的做法满足了用户知识碎片化的需求,一来可以让用户在任何时间、任何地点进行科普知识的学习,从不同的社会媒介获取不同的科普内容;二来通过充分利用社会化媒介进行知识的传播,可以让用户多触点感知科普知识,寓教于乐。

2.3 信息智能化需求及其现状

在新媒体时代,媒体人常把新媒体作为传统媒体的天然延伸[15],把传统媒体中的信息直接“搬运”传播或简单编辑后进行二次传播。但是,在智媒时代,这种做法已不再适用。智慧媒体不同于新媒体,它对用户有精准的分析,能准确地投放信息,并且能有机地与用户进行互动,注重用户的体验需求。

随着大数据、人工智能等技术应用于新闻传播领域后,各大媒体能通过对用户行为的统计和搜集,对用户进行画像,进而智能化地进行内容的精准分发,这种做法能够满足智媒时代用户的个性化信息需求。目前,国内一些科普期刊开始搭建用于满足用户信息智能化需求的平台,针对用户的普遍喜好进行内容生产,例如《知识就是力量》在其“知力网”平台上开设知力百科、科学杂谈、探索发现、兵器与谋略等栏目,服务于青少年用户的知识成长,取得了较好的效果。但是,从细节来看,目前我国绝大部分科普期刊仍然缺乏精准分析用户和分发信息的能力。

2.4 人机互动体验需求

人机互动是指用户与智能机器之间进行的有意义交互,在这个过程中,用户与机器可以形成一种双向的合作或共享的关系。随着智能设备普及率的不断提升,用户对人机互动的体验需求也不断提升。在互动中,用户可以通过互动装置以游戏或体验的方式主动寻找信息源,体验信息场域,并从中获取信息。

目前,国内科普期刊对用户的这一需求还没有给予足够的重视,相比之下,一些科技馆、科普馆在这方面已做出有益的探索,例如,山西省科学技术馆内的XD影院融4D和XD特效为一体,用户不仅可以在观影过程中身临其境地体验空间环境,还能通过XD互动功能特效与画面内容进行互动。当用户使用XD互动枪时,可以自主控制影片中的画面内容,伴随故事情节的演进进行实时互动[16],在这一过程中,用户真正成为了影片内容的参与者和影片意义的主动建构者。除此之外,山西省科学技术馆还建成VR体验馆,在VR体验的基础上增设人机互动的环节,通过不断地创新来满足用户在人机互动方面的体验需求。科技馆、科普馆的有益尝试,为科普期刊满足用户在智媒时代对人机互动体验的需求提供了可资借鉴的经验,也为科普期刊的智媒化转型敲响了加快步伐的警钟。

总体而言,目前国内科普期刊应用新兴智能技术进行信息传播的主动性较差,缺乏将科技与信息融合的意识,虽有少部分科普期刊已进行探索,但在智媒化的广度和深度上都不太理想。科普期刊作为智媒时代重要的信息传播媒介,应与时俱进,在信息的生产和传播过程中,除要做好内容本身外,还要充分利用科技手段尽可能地满足用户的体验需求,以达到更好的传播效果。

3 智媒时代科普期刊的创新路径及可行性措施

3.1 基于CUBI模型的创新路径

CUBI用户体验模型提出了4个有效体验的基本因素——品牌化体验、有用体验、综合体验和可用体验[12],分别对应着CUBI用户体验模型中的4个组件——商业目标、用户目标、内容和交互。基于此,智媒时代科普期刊应结合用户的体验诉求创新发展方向和发展模式,延伸四大组件的内涵,以满足用户对科普期刊的有效体验需求。

3.1.1 商业目标:打造智能化科普平台

对于商业目标组件的分析,科里·斯特恩[12]认为有4个要素需要考虑:运营(Operations)、产品(Offerings)、结果(Outcomes)和使命(Mission)。通过对这4个要素的分析可知,一个公司或项目欲获得较好的经济收益,其领导者需明确所在组织的核心目标(使命),不断优化组织的运作模式(运营),创新组织的内容生产(产品),以获得较好的用户反馈(结果),这个运行模式对于科普期刊来说是十分具有启发意义的。传统的科普期刊商业运作模式较为单一,产品销售主要依靠邮局订阅销售和实体店销售,绝大部分交易主要通过线下进行。在互联网的冲击下,科普期刊开始互联网运作,创新运营模式,实现期刊上网,生产可在互联网平台上传播的电子期刊,尝试全媒体运营。智媒时代科普期刊的发展方向应是打造智能化的科普平台。

打造智能化的科普平台需要从整体出发,借助大数据技术,融合多种高新技术,合力打造。首先,运营者对于科技要有高度的敏感性,重视科技的发展趋势,并且应具有发散思维,把科学技术应用到科普事业中。目前已经有很多科普图书尝试把AR技术应用到信息传播过程中,读者在阅读过程中通过扫描图像的方式即可获得可视化的立体信息。而AR与AI的日渐融合更为可视化的沉浸体验赋能,为用户提供智能化的互动体验将是科普期刊未来的努力方向。其次,运营者应完善线上平台,实现全产业链一体化运作,与用户之间进行无缝对接。科普期刊作为重要的科普媒介,其累积的信息总量和每年的信息产量都十分巨大,但是其信息却缺乏更为广泛的传播途径。如今,用户对科普期刊提出了更便捷、更快速、更丰富和更生动的信息传播需求,用户也越发明显地倾向于更为个性化的传播模式,在这样的背景下,科普期刊需要整合多元化服务,集中人力和资源搭建智能化平台,让信息更为科学和合理地分发出去。如“遇见人工智能”微信公众号,在平台中嵌入智能聊天机器人,用户可随时提出问题并获得解答,这为科普期刊搭建与用户进行无缝互动的桥梁提供可资借鉴的经验,也是提高用户黏性的有效尝试。

3.1.2 用户目标:打破知识鸿沟

“知识鸿沟”是由美国明尼苏达州立大学的菲利普·蒂奇纳(Philip Tichina)研究小组[17]提出的,他们在经验主义观点的基础上,认为“新闻媒介系统性地向某些人群传递信息,具有更高社会经济地位的人比其他人获得更多更好的信息。随着时间的流逝,获得更多信息的群体和获得更少信息的群体间的差异日益增长——他们之间的知识鸿沟变得越来越宽”。媒介不均衡的行为方式造成了知识鸿沟的产生,而科普期刊作为重要的传播媒介,承担着向我国民众传播科普信息、提升民众科普素质的重要任务,要协助改变不利处境中民众的地位,缩小有利处境中与不利处境中民众间的知识鸿沟。在CUBI用户体验模型中,科里·斯特恩[12]对用户目标组件提出了5个需要考虑的要素——用户类型(User Types)、需求(Needs)、动机(Motivations)、行为(Behaviors)和结果(Outcomes),因此,科普期刊要想扩大用户群体并实现其与用户之间的有效沟通和互动,就需要对用户的类型、需求、动机等进行深入分析,学习“今日头条”等智能媒介平台的成功经验,“根据用户短期的点击、转发和评论等行为,按照兴趣、职业、年龄、终端、地域分布、兴趣和情感倾向等特征对用户进行画像,分析用户喜欢什么类型的文章、最喜欢文章里的什么关键词、关注你的人还喜欢什么内容等”[18]。对用户进行细致的分析并进行个性化的信息推送,可以使信息不再具有等级性,不再有优劣之分,所有用户都能获取对其最有价值的信息,知识鸿沟便可不攻自破。

除个性化传播以外,科普期刊也需要做好长尾营销,注重延伸长尾市场以满足用户多方位的需求。长尾理论(The Long Tail Effect)是由美国《连线》杂志主编克里斯·安德森(Chris Anderson)[19]在2004年提出的,他认为“我们的文化和经济重心正在加速转移,从需求曲线头部的少数大热门转向需求曲线尾部的大量利基产品和市场。在一个没有货架空间的限制和其他供应瓶颈的时代,面向特定小群体的产品和服务可以和主流热点具有同样的经济吸引力”。用户对利基产品的需求实际上是个性化需求的体现,因此,对于科普期刊来说,需要重视其长尾市场,挖掘小众化的个性内容,重视利基产品的开发,走垂直化发展的道路。例如,科普期刊《航空知识》通过线上微店的方式延伸长尾市场,不仅为期刊开辟新的营销路径,也能为与航空相关的精品图书以及各类与航空相关的利基产品(如仿真模型、趣味插图、玩偶摆件、炫酷服饰、文创产品等)提高销量。

3.1.3 内容:拟态化立体呈现

内容是科普期刊的核心竞争力,专业的、权威的、高质量的内容是科普期刊的立身之本。科里·斯特恩[12]认为,内容并不是单纯地指文本等具体的信息,还有内容类型(Content Types)、内容模式(Content Models)、内容处理方法(Content Treatments)、内容呈现方法(Content Presentation Methods)和内容架构(Content Architecture)5个要素需要考虑,它们影响着内容的构成和表达。智媒时代的科普期刊不仅应在运营方式、传播形式上进行深刻变革,也应在内容表达上产生转变。智能技术把科普期刊的内容表达推向新高地,化扁平为立体,变抽象为具象。雪娃文化发展有限公司和黑龙江省少年儿童出版社在2015年就率先尝试将图书出版与AR技术结合,创新图书的内容处理方法和内容呈现方法,推出系列科普图书《史前陆地王者》。这本书通过科技的手段,打破了传统平面化的阅读方式,探索立体化的阅读方式。如在这一系列的《史前陆地王者·肉食恐龙》中,用户在阅读时通过手机App扫描书中的恐龙头像就可在手机端观看立体动画效果。拟人化的虚拟动画角色拉近了用户与图书间的距离,也激活了用户的好奇心和求知欲。北京易视互动传媒科技有限公司和北京少年儿童出版社联合出品的系列科普图书《大开眼界 恐龙世界大冒险》则以VR技术进行虚拟情景展现,通过营造拟态的空间环境,对用户进行内容的呈现和表达。用户在手机上下载App后,把手机放在配套的VR眼镜中,就可以体验虚拟的恐龙世界。用户以第一人称视角进入虚拟场景,仿佛坐在一个大观光球中自由驰骋在恐龙世界里,沉浸感极强,用户能够自主地按照个人行为习惯对“身边”的场景进行720°的立体式观察,这对于培养青少年用户的专注力和探索力都是十分有帮助的。以上列举的案例均是科普图书所做的探索,与之相比,科普期刊在内容的拟态化立体呈现方面还有待加强,鲜有较为成功的案例,但在这个方面,科普期刊将大有可为。

3.1.4 交互:开放化智能交互

交互组件对于CUBI用户体验模型来说十分关键,因为它满足了用户最高层次的心理需求:通过交互机制进行的互动能满足用户自我实现的价值需求。智媒时代的任何媒介都需要注重与用户的交互,设立交互机制既是时代的特征也是时代的要求,模式交互(Pattern Interaction)、系统交互(System Interaction)、设备交互(Device Interaction)和人际交互(Human Interaction)[12]等交互要素在交互组件中的地位和作用就显得格外重要,它们在一定程度上决定着智慧化媒体人机共同进化特征的完善与创新,也是科普期刊在智媒时代创新发展的生长点。

北京炫睛科技有限公司出品的科普图书《艾布克的立体笔记》在人机交互领域的探索十分具有意义,也为科普期刊在这方面的努力提供了可资借鉴的经验和方向。《艾布克的立体笔记》通过使用AR技术呈现给用户一个虚拟的立体景象,其中最为巧妙的是,用户可以与虚拟的立体动画形象进行互动游戏。如当用户的手放在页面中的特定位置时,AR虚拟景象里的灌木丛林中就会跑出一只老虎,跑到用户的手上“啃咬”,通过这样的交互形式,与用户之间形成一种微妙的互动联系。这种交互机制的设置,把用户的互动信息纳入到内容的产生机制中,如果不互动就得不到信息。在将人机互动用于科普工作方面,美国的步伐显然更早也更快些。美国The Body VR LLC公司制作的科普类VR游戏The Body VR,将用户带到了人体的内部,用户可以在各类人体器官的场景中深入了解器官的运作以及细胞的样态,在血管中观察血液的流动以及红细胞的工作样态等,用手柄拿起血细胞时,即可旋转细胞进行全方位立体化观察,随后还可进一步进入细胞中,了解细胞的构成和功能,在微观场景中直观地查看细胞的结构,还能拿起手柄与抗体一同对抗进攻的病毒。除了身临其境的沉浸式体验,游戏还全程配备专业解说,深入浅出、生动形象地为用户呈上一堂堂别开生面、妙趣横生的生物课。

3.2 应对措施

3.2.1 建设科普期刊智能化采编和信息分发系统

在智媒时代,各种新兴智能技术能在很大程度上帮助科普期刊为用户提供更丰富、多元的有效供给,提供人性化、个性化以及智能化的服务。但这些都建立在新型智能化采编和信息分发系统的基础上,目前现有的系统是无法满足上述需求的。科普期刊杂志社需要利用现有采编和信息分发系统进行资源整合、技术升级和系统改造,将各种新兴智能技术整合到一起,用技术来驱动内容的转型,创新期刊与用户的交互模式,创设基于虚拟现实技术的互动情境,进行差别化、精准化的信息推送。这是科普期刊杂志社在迎接智媒时代带来的新机遇和新挑战时首先需要解决的问题。

3.2.2 学习新技术,形成智媒素养

随着智媒时代的到来,新兴智能技术无孔不入,逐渐深入到人类生活的各个领域。对于科普期刊的一线编辑而言,适者生存的法则不容忽视,智媒时代所需要的智媒素养是科普期刊一线编辑胜任新时代编辑出版工作的基本专业素养,是能够驾驭新型智能化采编和信息分发系统的前提,是与用户互动交流、满足用户体验需求的纽带,必须引起科普期刊一线编辑的高度重视,积极学习各种新兴技术,培养主动运用智能化技术的意识。

在智媒素养中,融合是关键要素。传统技术与新兴技术的融合、纸质媒体与视频媒体的融合、现实与虚拟的融合等,智媒时代科普期刊的编辑应将融合作为工作的新常态。他们既要深谙经典的期刊编辑规律,又要熟知智媒内容生产与传播规律;既要具有媒体融合的敏感度和接受新技术的敏锐性,又要具有用户思维,密切关注和尽力满足智媒时代用户的新需求。

3.2.3 打造智媒思维下的“科普期刊+”

“科普期刊+”是智媒时代科普期刊运营的新形态,指的是利用各种新兴智能技术实现科普期刊与视频、游戏、音乐、文旅、新媒体、电商、网络等其他产业的联动和合力发展,优化科普期刊的产业要素,重构科普期刊的商业模式,进而完成智媒时代科普期刊的产业升级。

智媒思维下的“科普期刊+”需要信息的生产者与传播者在生产信息时就对智慧媒体“万物皆媒”[2]的传播特性予以充分考虑,借助各种智能技术拓宽信息的传播渠道,在纸媒的基础上,联合其他智能终端融合传播。例如,用户通过扫描纸质科普期刊上的二维码等图标或相应信息符号,既可获得声音、视频等传统视听信息,也可获得VR、AR等沉浸式立体体验,还可进入到相应的电商等第三方平台获取其他服务。如此一来,用户的个性化需求得以满足,其接收到的服务也不再是单一的产品,而是整体打包后的产品包或产品集群。

3.2.4 构建科普期刊智媒化转型智库

作为智力支持的智库能够为行业出谋划策、指明发展方向和查错纠偏,作用可见一斑。科普期刊智库是科普期刊和智库深层融合的结晶,是科普期刊健康发展的指引者、策划者和研究者。智媒时代科普期刊创新发展的CUBI模型为科普期刊的发展指明了方向,而旨在聚焦科普期刊智媒化转型问题的智库的建设则是保障科普期刊可持续发展的关键。对于科普期刊智媒化转型智库的建设,笔者认为:首先,明确我国科普期刊在智媒时代的市场定位,打造特色型智库,树立品牌意识,深耕专业领域,注重研发核心产品,用特色打造品牌文化;其次,组建完善的人才队伍,技术型人才与学术型人才并重发展,用技术带动学术的成长,用学术指导技术的发展;最后,创新发展结构和发展模式,与科普馆、科技馆等科普机构建立新型合作关系,推动科普期刊智库产学研合作发展。

4 结语

作为重要科普媒介的科普期刊,在智媒时代面临着智媒化转型的机遇和挑战,而这一切都应围绕用户的需求展开,用户需求的满足感决定着科普期刊转型升级的成败。智媒时代的科普期刊有着明确的商业目标,致力于生产拟态化、立体化的内容,更加关注与用户的多元交互,智能化是科普期刊未来发展的主要方向,而满足用户的体验需求则成为科普期刊的终极目标。在机遇与挑战面前,相关主管部门、科普期刊杂志社、一线编辑和运营者都应做好智能化转型的准备,并以积极的态度去学习新兴智能技术,形成智媒素养,只有这样,科普期刊的智媒化转型升级才能顺利完成。