控制论褶皱中的羞耻:阅读西尔文·汤姆金斯①

2019-07-27伊芙塞吉维克亚当弗兰克

伊芙·塞吉维克,亚当·弗兰克 著,杨 玲 译

一

这些是今天理论所知道的一点东西。

或更公允地说,当今日理论——非指主要理论文本中的理论,而是“应用理论”例行公事化的批判计划中的理论;是作为一个横跨人文学科,现已扩展到历史和人类学的广阔计划的理论;是福柯和格林布莱特(Stephen Greenblatt)之后的理论,弗洛伊德和拉康之后、列维-斯特劳斯之后、德里达之后、女性主义之后的理论——提供任何关于人类或文化的解释时,这些是形塑其探究习惯和假定程序的几个宽泛假设:

1.任何关于人类或文化的解释与一个生物学基础的距离,几乎正好与这种解释公平对待(个体的、历史的、跨文化的)差异、偶然性、操演性力量和变化可能性的潜力相关联;

2.人类语言为理解表征提供了最富成效的,倘若并非唯一可能的模式;

3.主体和客体、自我和他者、主动和被动之间的两极的、及物的关系,以及与这些关系最密切对应的身体感知(视觉)是占据主导地位的组织性喻像(tropes),以至于瓦解它们被视为一项紧迫的、无休止的任务,这项当务之急延伸到主体化(subjectification)、自我塑造、客体化、他者化等过程,延伸到凝视,也延伸到自我的核心,不管这个核心是一个发展性目的,还是一个需要警觉地解构的危险幻象。

4.相应的,对符号化(symbolization)过程(它是通过要素之间的二元配对形成的,要素之间是一种可区分的关系,它们与被符号化的物体之间只存在武断的关联)的结构主义依赖,不仅在结构主义盛行之后存活下来,而且通过各式各样的、变动不居的批判传播得更广,这种批判复制和普及了的结构,尽管它可能让我们对符号化的运作,上面提到的二元对立,以及在场/缺席、匮乏/丰富、自然/文化、压抑/解放、颠覆/霸权等其他二元对立的理解更为复杂。

在本文中,我们讨论了一个目前不太知名的人物,美国心理学家西尔文·汤姆金斯(Silvan Tomkins,1911—1991)。汤姆金斯似乎含蓄地挑战了这些习惯和程序——不是从当前的位置去挑战它们,而是从这些习惯和程序被确立为理论之前的那一刻。他也是倾向于对这些习惯和程序尖锐驳斥的一个人物。汤姆金斯认为,人类生物系统中独立存在着八种(有时候是九种)不同情感,你无需深谙理论,就能把他的心理学驳得体无完肤。

然而,我们无法说服自己相信汤姆金斯所呈现的极为丰富的情绪现象学,与其异常可疑的科学主义仅仅是一种偶然的关系或毫不相干。尽管理论会轻易地摈弃他的科学主义,他的科学主义却似乎将理论阐释为一种另类的、更粗糙的科学主义。汤姆金斯的著作是一个非常特殊的技术时刻的产物,“理论”的科学主义也将显现为这个几乎相同的技术时刻的不同产物。今天,一种科学主义变得荒谬可笑,而另一种则几乎成为常识,一种科学主义似乎不可避免地过时了,而另一种却仿佛刚刚出炉,这一事实更多地揭示了共识的形构和跨学科传播的动态机制,而不是“理论”的超越历史的正确性。

二

[略]

三

我们是在寻找关于羞耻这个话题的可用观点时,初次接触到汤姆金斯的。羞耻是最善变的情感,但对这种情感的讨论却多是说教或感伤的俗见。在这片沉闷的风景里,汤姆金斯的阐述让我们吃了一惊:这些论述敏锐、大胆、丰富,它所具有的描述性的清醒,在这个令人沮丧的语境里几乎是超现实的。汤姆金斯认为,羞耻,以及兴趣(interest)、惊讶、喜悦、生气、恐惧、苦恼、厌恶——在他后期的著作中,还包括鄙视(厌[注]厌闻( dissmell) 是汤姆金斯自创的一个词,指婴儿对难闻的气味的典型反应。——译注)——是一套基本情感。他把羞耻放置于羞耻—兴趣这个情感两级的一个极端,他提出围绕羞耻产生的投注的悸动,首先是一种基本功能,即对世界感兴趣的功能,赋能(enable)或去能(disenable)的东西:“像厌恶一样,‘羞耻’只有在兴趣或享乐(enjoyment)被启动之后才会运作,要么抑制兴趣或抑制享乐,要么同时抑制二者。羞耻的天生的催化剂是对兴趣或喜悦的不完全降低。因此,任何妨碍进一步探索并部分地降低兴趣的障碍物……都会导致头和眼因羞耻而低垂,减少进一步的探索或自我暴露。……这种障碍物有可能是因为某人突然被陌生人盯着,或是因为某人希望看着另一个人和他交流,但却突然没法这么做,因为他是陌生人,或有人期待他是熟人但他却突然表现得很陌生,或是某人开始微笑却发现自己是在对着一个陌生人微笑。”[1]2:123

在这个描述中,汤姆金斯强调的是陌生性,而非禁止或反对,这与一种激发性的直觉相一致,这个直觉认为羞耻现象有可能提供绕过几乎不可避免的思维习惯的新方法,福柯把这些习惯归总到“压抑性假说”的名下。与此同时,汤姆金斯的论述的“陌生”性也似乎与流行话语中围绕羞耻的吞噬性的、末世论式的悲情迥然不同,关于自救和康复运动的流行话语,以及作为其理论支撑的自体心理[注]自体心理学( self psychology) 是由科胡特( Heinz Kohut) 在1970 年代初提出的一种精神分析学说。这种学说强调共情,认为父母无法对孩子共情是心理疾病的根源。——译注,是目前羞耻被讨论得最多的地方。

我们就是通过自体心理学和客体关系心理学的过滤,首次遭遇汤姆金斯的。他的著作在被科普化的过程中,为自我的个体化和家庭关系的基因化叙事提供了一种起源神话(源头是婴儿的羞耻)。汤姆金斯的情感理论始于他1955年对一个婴儿的密切观察,他发现,婴儿在一个时期(大约7个月大的时候),在拥有关于禁止的任何概念之前,就有羞耻的早期表达。作为对这一发现的回应,许多发展心理[注]发展心理学( developmental psychology) 是研究种系和个体心理发生与发展的学科,其前身是儿童心理学。——译注家现在都认为羞耻是最能界定自我意识的发展空间的情感。在一个客体—关系的发展性叙事的语境里如此使用汤姆金斯,把它当作这种心理学取代弗洛伊德对俄狄浦斯情结和压抑的强调的一种方式,是有价值的。但这种使用也遮蔽了汤姆金斯著作崇高的不相容性,他的著作不同于任何一个讲述核心自我(core self)的浮现的心理学理论。一位读完四卷本《情感、意象、意识》的读者,会感受到偶发性是如何神奇地与认同(identity)亲密地纠缠在一起,以至于汤姆金斯成为读者最希望将之与法国作家普鲁斯特一起加以阅读的心理学家。汤姆金斯最好地支持了普鲁斯特对人物分类的迷恋和信念,普鲁斯特坚信,对这种分类学的最高兴趣永远在于为反驳和惊讶留出余地。

汤姆金斯著作里的这些倾向,通常是透过美国1940年代到1960年代期间以心理学为名的各种相互竞争的学科之间的大量协商体现的。这些学科包括实验心理学、临床心理学和应用心理学等。这里的应用心理学指的是人格理论,在汤姆金斯执教于普林斯顿大学的十多年间,他同时为美国教育考试服务中心工作,从事人格测试的研究,并撰写了一部阐释主题统觉测[注]主题统觉测验( thematic apperception test) 是美国心理学家默瑞( H. A. Murray) 1935 年发明的一种投射法个人测验,是一种常用的心理测量工具。——译注的专著。亚历山大(Irving Alexander)在他的传记性文章中评论这本书说,“作为一项知识成果很受欢迎,但我怀疑是否有人为了学习如何阐释一个主题统觉测验的结果来阅读它”。然而,汤姆金斯著作里随处可见对该学科关于整合的核心人格的隐含假设的挑战,这种挑战既见于最粗糙的层面,也见于最精微的层面。为了发起挑战,他调动了其他学科的知识,包括控制论和系统论,广泛使用动物行为学、神经心理学、感知和认知、社会心理学,并且对弗洛伊德、保罗·古德曼(Paul Goodman)、格雷戈里·贝特森(Gregory Bateson)以及其他美国二战后出现的在心理学界影响不是很大(因此无法撼动这个学科)的知识广博的学者,进行了一系列具有先见之明的重读。汤姆金斯的情感理论最早是在法国的一本论文集中发表的,论文集的编辑是另一位可资比较的人物——雅克·拉康。

我们发现汤姆金斯的心理学与核心自我的发展性假设/规定,具有崇高的不相容性;我们还可以加一句,崇高地抵抗这种假设,不过,这种崇高性在于典范的地图性距离,而不是辩证法的斗争。在冷战时期的美国心理学界更为罕见的是,汤姆金斯的心理学不仅完全没有恐同症,而且没有任何异性恋目的论的暗示。[注]这里有一个非典型的明晰的例子: “吮吸的嘴不会哭喊。如果嘴和性态( sexuality) 结合,它会产生对吮咬、吞咽他人的身体器官或整个身体,以及被他人吮咬、吞咽、接纳的口腔兴趣。毫无疑问,这种愿望是普遍的。……它并不像弗洛伊德所说的,必然局限于前戏,从属于后来的成年人性交模式。许多正常的成年人把生殖器的相互插入当作强化口腔接纳的愿望或早期的幽闭愿望的方式。如我们将要看到的,性交为每一种社会性情感的投入提供了工具。它显然是成年人重新体验与他人的身体亲密接触、被搂抱和支持、让皮肤被刺激、依偎、被环绕或环绕他人、与他人合二为一以便暂时超越自我和他者的区分和距离的主要渠道之一。……对弗洛伊德来说,早期的交合模式似乎是孩子气的。他能容忍这些模式在成年人的生殖器性欲中出现,只要它们局限于前戏或从属于成年人将爱欲对象当作独立于自我的存在的认识。他的理论隐含了一种潜在的价值判断,即早期的交合是无助的、依赖性的、贪婪的、无视爱欲对象的分离特质,会在成长过程中被超越,如果超越不了就会发展为变态。”[1]1: 420 - 421鉴于汤姆金斯的学术资源的广泛性和异质性,以及他借鉴的动物行为学、社会心理学、精神分析等都是以不同的方式基于异性恋主义(heterosexist)的假设,这种大多时候沉默的、完全严谨的疏离就显得格外引人瞩目。然而,汤姆金斯的成就似乎不是源自一个具体的、反恐同的计划(也不是源自任何明显的同性恋兴趣),而是仅仅源自寻找一个不同的位置来开始的企图。

汤姆金斯对异性恋主义目的论的抵抗,是建立在他对情感的最基础的理解之上的。[注]虽然这些理解是抵抗异性恋主义目的论的基础,但却几乎并不能保证抵抗的成功。可以清醒地看到,一旦缺少汤姆金斯的谨慎,这种目的论就能毫不费力、舒舒服服地呆在学术著作里,甚至是呆在那些明确地以汤姆金斯思想为基础的著作里。纳桑森( Donald L. Nathanson) 献给汤姆金斯的著作《羞耻与骄傲》( Shame and Pride) 就是一个例子。该书包含了以下两个绝不可能出现在汤姆金斯的著述中的片段:正如大多数生命形式可以按照性别( gender) 来分类,成熟的个体倾向于因为这些性差异而组成配偶。这个促使我们因性别而彼此不同的系统,先天地具有制造吸引力的力量。……性( sex) 指的是异性之间的激情吸引,以男女配对、性的交合开始,并导致生殖和种族延续的积极过程。( p260)有些成年人的内心生活是爱德华·蒙克画作中的呐喊的脸,毕加索的《格尔尼卡》中的地狱,伦纳德·伯恩斯坦的交响乐《焦虑时代》中噩梦般的骚动。这些人就是那些在发挥着同性恋妓院功能的澡堂里寻找暂时的缓解,最后死于可怕的艾滋病的备受折磨的男人们。( p426)他首先对情感系统和驱力(drive)系统进行了区分,认为情感系统类比性地(analogically)放大了驱力系统。这个区分的一个附属产物是,与诸如呼吸、进食等驱力不同,“任何情感都可能有任何‘对象’。这是人类动机和行为的复杂性的基本源泉”[1]1:347。此外,他拒绝了行为主义的观点,认为情感系统整体来说“没有单一的‘输出’”[1]3:66。不同于驱力,“情感的放大对手段和目的之间的差异无动于衷”[1]3:67。“享乐是快乐的。因某人/某物而兴奋是令人兴奋的。被恐吓是令人恐惧的,被激怒是使人愤怒的。情感是自我确证(self-validating)的,不管进一步的指涉物是否存在”[1]3:404。正是这些特性,让情感理论成为抵抗历史性地嵌入心理学学科的各式各样目的论假设的有用场域。

这些命题里的第一个,“任何情感都可能有任何‘对象’”包含了一个有力而优雅的“可能”(may)一词,该词是汤姆金斯的四卷本里不可或缺的惯用语,汤姆金斯在理解人类时使用了高度复杂、高度明确的生物学和机械模式,“可能”一词的力量至少部分地通过这种使用而累加。汤姆金斯早期思考的一个问题是“人们可以设计一个真正类人类(humanoid)的机械吗”?汤姆金斯的“机械”概念是相当复杂的:

在推进这个思路时,我读到维纳(Norbert Wiener)关于控制论的一些早年论文。……涉足这个计划时,不使用一个概念是不可能的,这个概念就是各种程度的独立、依赖、相互依赖,以及对他者的控制和转化。

正是这个一般性概念导致1940年代后期的一天,我初次理解了情感机制的作用,它是一个单独的、但有放大功能的共组装(co-assembly)。我突然意识到某人因空气传输受阻而体验到窒息时的害怕,与缺氧的驱力信号本身无关(因为逐步的氧气丧失,即便是致命的,也不会导致恐惧),当我意识到这一点时,我因惊奇和兴奋几乎从椅子上滑落下来。一个人可以,而且经常,因太阳下的任何事物而恐惧。再往前走一小步就可以看到,兴奋本身也和性欲或饥饿无关,驱力系统的表面紧迫性源自它与作为必要的放大器的适当情感的共组装。弗洛伊德的本我(id)突然看上去像一个纸老虎,因为性欲是最挑剔的一种驱力,很容易就因羞耻、焦虑、厌倦或愤怒而萎掉了,这一点,弗洛伊德本人知道得最清楚。[2]317

注意这里的一个最典型的分析结构。分配给性驱力的力量的减少,对应着性关联(Sexual relevance)的不同可能性的倍增——它将显现为一个有限而具体的倍增(在这个例子里,性关联位于羞耻、焦虑、厌倦和愤怒等独特的负面情感中)。性欲不再只是开/关的事情,不再只有被标记为表达或压抑的两个可能性。作为一种驱力的性欲仍然以二元对立(威猛/阳痿)的模式为特点;但它与注意力、动机以及行动的关联只有通过与情感系统的共组装才会出现,这个情感系统囊括了比开/关的两种可能性更多的、性质上不同的若干可能性。

汤姆金斯习惯于将数位(开/关)表征模式和类比(渐次和/或多重区分)表征模式[注]数位(digital)、类比(analog)也分别被译作数字、模拟,这是信息表征的两种不同模式。——译注一层层摞在一起,我们认为这个习惯具有极大的概念价值。如果说汤姆金斯的这个习惯,似乎与前面提到的将人类的生物学模式与机器或计算机模式进行累加的习惯在结构上形成“押韵”,我们依然必须反对(汤姆金斯以及其他任何系统论理论家都会这么做)进一步将机器或计算机等同于数位表征、将生物有机体等同于类比表征的做法。机器:数位:动物:类比的心照不宣的同构性(以及随之而来的对机器/数位的优待),是当代理论的一个极为强大的结构性假设,它特别表现为一种自反性的反生物主义。但这种假设代表的是糟糕的工程学和糟糕的生物学,而且导致了糟糕的理论。即便假设信息机器和活的有机体是不同类的东西,但二者也还是有共通之处,它们都包含了数位结构的表征机制与类比结构的表征机制的异质性混合。因此,数位与类比的区分本身并非绝对的:在恒温器或神经元的例子里,我们可以使用类比量来触发开/关键,而开/关转换的模式或累积可以导致复杂的类比结构的形成,比如,神经心理学家海布(Donald O.Hebb)1949年提出的大脑神经元放电(neural firing)模式。

在一篇1970年发表的论文《类比和数位传播:关于否定、指意和含义》(“AnalogandDigitalCommunication:OnNegation,Signification,andMeaning”)中,安东尼·威尔登(Anthony Wilden)提出了关于这一话题的“指导性原则”,其中包括:

模拟和数位的问题是关系的问题,而不是实体的问题。

从模拟到数位的转换(或反之,从数位到模拟的转换)对于跨越某类边界的传播是必要的。大量的传播——也许所有传播——毫无疑问包含了这一类的不断转换。

数位思考是分析性的和二值的(two-valued);类比思考是辩证的和多值的。数位系统比类比系统具有更高的组织层次和更低的逻辑类型。数位系统有更大的“符号性自由”,但它最终受制于自然界中的系统、子系统和超级系统之间的类比关系。[3]188-189

汤姆金斯的情感理论的学术史背景,与威尔登的论文接近,但它依赖的是类比与数位表征形式之间的一些不同的跨越方式。比如,他讨论的一些情感是以如下的方式被结构的:

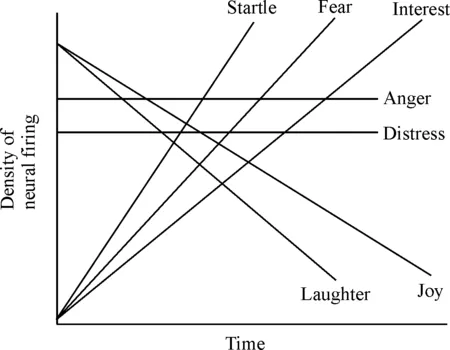

我将用神经元放电密度(Density of neural firing)这个单一原则的三个变体来解释情感启动的差异。我所谓的“密度”指的是单位时间里神经元放电的频率。我的理论假定三个不同类型的情感触媒(activators),每个类型进一步放大了触发的源泉。这三个类型分别是:刺激增加、刺激水平和刺激减少。

任何相对突然发生的、且伴随神经元放电速度陡增的刺激,将先天地启动震惊反应。如图1显示的,如果神经元放电速度相对较慢,恐惧就被启动,如果速度再慢一点,那么兴趣就会先天地启动。相反,神经元放电水平持续增加,如持续的巨响,将先天地启动苦恼的叫喊。如果继续下去,并且音量更大,将先天地启动愤怒的反应。最后,任何突然的刺激减少和神经元放电速度的变缓,如过度噪音的突然降低,将先天地启动回报性的愉快微笑。[2]317

图1 情感的先天触媒理论图示

我们可以推迟讨论有理论头脑的读者因上段文字中频繁出现的“先天”(innate)一词而引发的恐惧、烦恼和愤怒吗?或是推迟讨论当代熟悉科学的读者在读到“神经元放电密度”这一简陋概念时所发出的笑声吗?我们想指出的是,海布将神经元放电理解为独立的开/关(因而是数位的)事件,这一事件是由可量化的(因此是类比的)刺激触发的,而汤姆金斯的图例则将这一理解再次以类比的方式在时间维度上量化了,但其结果却是几种独特情感中任一一种的开/关(数位)“启动”。汤姆金斯的这一部分理论可以图解为类比→数位→类比→数位。不过,这个(数位化的)图解缺失了一点,那就是汤姆金斯的理论向着对情感的多值化(在这个意义上也就是类比性)理解分叉了:如果“神经元放电”的开/关在性质上是未分化的(undifferentiated),情感启动的开/关在性质上则是高度分化的,分化为至少七种情感(某种意义上说,性质上的分化总是类比性的,由于存在不同的情感,必然要通过图表或地图以类比的方式来表征它们)。汤姆金斯写道:“如此广泛的神经元放电的水平和变化的水平产生的情感激发的普遍优势是,让个体用相当不同的方式关注相当不同的情况。”[2]318,强调是追加的

我们要补充的是,“相当不同的情况”永远不应该被理解为纯粹的外部状态,尽管汤姆金斯这里用的是“巨响”这种非典型的简单化例子来代表一个刺激物,在他的整个著述里,神经元放电密度几乎从来不是某种外部事件的直接翻译,这个外部事件也不能被单独隔离为“刺激物”。相反,它本身早已反映了外部和内部、感知、本体感受和阐释——原因、效果、反馈、动机、情绪和理论等长期状态,以及独特的、短暂的生理和语言事件——的复杂交错。与行为主义针锋相对,汤姆金斯一直认为情感系统的相关刺激物包括内部和外部事件,他坚定地推断反应和刺激物之间的定义性区分的基础是不存在的,当然也就不存在内部基础和外部基础的对立。比如,汤姆金斯在报告一个刺激—反应的实验时,解构了电击体验在假设上的简单性,电击传统上被认为是透明性的厌恶刺激的范例。汤姆金斯写道:“人们只要听一听实验系列中自发的尖叫,就能意识到使用貌似合适的刺激去唤起仅仅一种情感的困难性。”仅仅通过记录受试者在接受电击的那一刻的言语,他就得以用狂欢式的解构取代了预期的“结果”。针对看似同一的刺激的各种情感反应包括:“感觉像是爸爸打我屁股”,“100年前你肯定是个罪犯,不是吗?”,“如果你要的是一个令人恐惧的模式,那你有了”,“这不公平”,“哦,你个卑鄙小人,停下来,这让人发疯”,“我什么也没得到——我希望你得到了”,“这个实验太蠢了”,“这就是电击的感觉”,“感觉我要吐了”,“我喜欢电击”,“落在心理学家手里真有趣”,“这是要让我小心吗?”,“反正我不想做突击兵”,“啊,吓我一跳……不疼”,“感觉像是被人打赌的笑柄”,“第一次让人有点生气”,“哦,天哪,我要睡着了”[1]1:193-198。

四

[略]

五

回到图1。有一点是很重要的:这个类比系统的多价性不仅指涉着大于两个的价值或维度,同时还指涉着有限多的价值和维度(比如,地图上有东、南、西、北四个方向),尽管如同任一类比表征一样,有限的维度上有着无限的渐变(gradation)。这是许多表征所共有的稀松平常的特点。不过,在我们看来,一个如此结构的、包含有限多(n>2)价值的情感理论,实际上正是对“理论”的当下思维惯性的抵抗核心,也照亮了这种思维惯性。抵抗的发生,是因为在“有限多(n>2)价值”的特点与令人无语的“天生”这个词之间存在某种强大的粘着性(adhesion)。(不过,在汤姆金斯的著作中,这种粘着性被证明是惊人地可稀释性的,可能就是通过生物学模式和机器模式的叠加和不断的相互扰乱而被稀释的)从某种程度上说,坚守八个或十三个(但并非无限的)重要的不同类型的概念,而又不依靠某个邻近的生物学模式,是很困难的。这种粘着性极有可能是一个历史性发展:仿佛现代性(modernity)的某些势头(称其为一神论?宗教改革?或资本主义理性化?)清空了2与无限之间的概念空间到如此地步,以至于我们需要生物学主义的惯性摩擦来至少暗示重新栖居这个概念空间的可能性。我们无意把种族主义、性别主义、恐同的持续历史或其他被滥用的生物学主义以及揭露这些滥用的迫切性最小化,当代许多批判计划都是在控诉这些滥用。与此同时,我们担心随着一个自动的反生物学主义被当作“理论”的不变的核心信条,我们失去了进入一整个思想领域、有限多(n>2)价值的类比领域的概念性通道。除了别的以外,这个通道对于生成一个关于差异的政治视景(vision),以便同时抵抗二元对立的同质化和无限化的平凡化(infinitizing trivialization)是很重要的。[注]比如,本尼迪克·安德森( Benedict Anderson) 1965 年描绘了爪哇文化里的多价意义系统与二价意义系统之间的复杂退化( devolutions) 。他描述了古老、流行和普遍的哇扬神话中“丰富多样的具体模型”如何为“广泛对立的社会与心理类型”提供了“真正的合法化”,分析了在一神论、民族主义、商业都市主义和电影的竞争性形式结构的压力下,有限多( n > 2) 模式倾向于被抽象化为一系列二元对立的机制。本文对当代思想中2 和无限之间被作废的空间的讨论,部分地旨在推进塞吉维克的《暗柜认识论》( Epistemology of the Closet) 一书中的公理1“人们是彼此不同的”所提出的一些问题。

关于情感在晚近理论惯例中的遭遇,我们可以看看塞克维奇(Ann Cvetkovich)1992年的研究《百感交集:女性主义、大众文化与维多利亚时代的煽情主义》(MixedFeelings:Feminism,MassCulture,andVictorianSensationalism)。我们选择这个例子不是因为这本书无知或无用——它压根不是这样——而是因为它的成就似乎依赖与若干支撑它的理论思潮(精神分析学说、马克思主义和福柯学说)的极为清晰的、阐明的关系。该书另一个与众不同之处在于,它是基于一个情感理论,并让这个理论成为全书的核心部分。然而,这个以“不依赖本质主义的情感概念的情感政治”为目的的核心理论,却被勾画得颇为潦草。

[此处引文略]

尽管塞克维奇是以“将情感理论化”(这也是该书第二章的标题)为名开展她的研究,但她将情感极为粗略地描述为“通过话语建构出来的”,而非“自然的”,这种论述为什么能获取理论的地位,在我们看来还有待澄清。除非,正好是由于这种论述在今天能够把任何东西建构为理论。与其说开启或总结了一个真实的情感理论,这些句子对情感的理论化,其实只是把情感圈起来,驱赶到一个早就被当成是理论之躯的大帐篷里。这个躯体上的烙印极易辨识:“理论”已经和这不是自然的论断(这句话再怎么重复都不嫌多)同延。这里,一个非凡的论断被呈现为不证自明的:“一个理论的价值(唯一的价值!),就如同历史分析的价值一样,存在于它挑战关于‘自然’的假设的能力。”[4]43-44

如导论中所提到的,这种不假思索的反生物学主义伴随着若干论证的习惯,与塞克维奇著作中陈述的原则形成了一种似乎是吊诡的关系:

1.对“压抑假说”的福柯式贬低几乎立即就被转化为关于颠覆性与霸权性、抵抗与权力的二元对立的、高度说教的寓言。“如果情感是通过历史建构的,那它就不是自我解放的机制,而是遏制和规训自我的机制,如福柯描述的在压抑假说的统治下的性态(sexuality)。”[4]31“如果情感可以是抵抗的源泉,它也是……权力的机制。”[4]40“福柯指出抵抗不是外在于权力的,这意味着这些领域可以同时是抵抗的载体和权力强加的载体。”[4]41

2.对本质真实问题的名义上的反对,成了不断呼请他人的所谓真实主张(truth claims)并如侦探一般对这些主张进行审查的基础,这些主张被以最绝对的表述方式复述和呈现。“保证”是塞克维奇论点中的核心词语之一。比如:“我们绝不能保证个人转变和社会转变之间的链接”[4]1;“我们不需要为了保证社会转变的可能性来为维多利亚小说辩护”[4]41;“不能指望情感……来保证一个文本的颠覆性倾向”[4]34。存在论的选择被缩减为有保证和无保证之间的对立;与真实的关系被彻底粗俗化,即使撇开它奇怪的消费主义论调[注]1995 年的导论版注释3 有这样一段话: “智识探索的‘颠覆性或霸权性’结构要求对现状( status quo) 的一整套具象化。我们和现状的关系变成反应性的,像一个消费者一样,只能接受或拒绝现状的这种或那种显现,将强迫或自愿戏剧化。”这个注释的内容或可帮助我们理解此处的“消费主义论调”的含义。——译注不说,这也意味着塞克维奇观点中对认识论的重视变得更咄咄逼人,而不是被淡化。一个典型的例子是,在大量推论工作之后,她发现杰姆逊(Fredric Jameson)关于大众文化的讨论“就其情感观念而言,具有本质主义的嫌疑”[4]29。这种怀疑存在于读者眼中,而不是被阅读的文本,但从反本质主义者到存在论的私人侦探的奇特变形却是相当普遍的。

3.对于一个“情感理论”而言,其最奇特之处也许是,该理论没有包含任何感情(feelings)。情感被处理为一个单一范畴,拥有一个单一的历史和政治。没有任何理论空间来考察开心、厌恶、羞耻和愤怒等不同情感之间的差异。通过与福柯关于性态的叙事的类比,塞克维奇指出了一个现代的“将情感建构为有意义之物的历史,这个历史在十八世纪的感伤小说和浪漫派诗歌对感情的强调中很明显”[4]30-31。感情——但显然并非特定的感情。另一个例子是,她把崇高描述为“情感的高等文化版本”[4]35。(到底是哪种特定情感呢?)塞克维奇整部著作的潜台词是,文类的区分依据的不是它们唤起或产生的各种类型的情感,而仅仅只是依靠某种被称之为情感的具象化(reified)物质的在场或缺席。

显然,这个“情感理论”中不同情感的缺席并非疏忽。相反,它代表了一个理论性决定:仿佛该书如果为各种情感之间性质上的差异留出定义的空间,最后就无法成为理论。毕竟(我们可以想象一个训练有素的研究生研讨班里的拷问),如果把各种情感理解为拥有性质上的差异,是不是就要承担本质主义的风险?当然是。事实上,如果我们以下的几个假设是正确的话,那么一个围绕超级警觉的反本质主义和反自然主义建构起来的“理论”将会严格地要求牺牲不同情感之间的质性差异,就很好理解了。这些假设包括:当今,整个以类比方式结构的、有限多(n>2)价值的思维领域必然会和生物学模式发生关联;如今,本质、自然、生物学等概念已经通过某些历史进程[注]我们强调是通过一个历史进程。比如,在柏拉图那里,本质、生物学、自然等概念完全不是彼此等同的。古德( TimothyGould) 向我们指出了这一点。对于这些术语的重要阐释,参见哈利( Janet Halley) 的《性取向与生物学的政治》( Sexual Orientationand the Politics of Biology) 一文。在理论上融为一体。当下反本质主义的清洁状况似乎取决于是否严格遵守(被误认为机械的)数位的、开/关的表征模式:只要被“理论化”,复数的情感(affects)就必须转化为单数的、大写的情感(Affect)。

是的,我们再说一遍,在这个历史时刻,任何对以类比方式构想的、以有限多(n>2)价值为形式的质性差异的定义性呼唤,的确有复制生物化的本质主义的风险。但即便是最谨慎的数位化实践,也不可能抹消这个风险。遵循数位模式的本质主义与类比模式的本质主义在结构上是不同的。不过,此刻,数位模式的本质主义可能更加危险,恰恰是由于在当今的“理论”惯例中,它不会被识别为一种本质主义。在这些惯例中,本质被移位了,从有限多样的质性差异(finitely multiple qualitative differences)的类比可能性移置到某个在先的(prior)位置,在那个位置上,初始物质或能量的未分化之流被(无限地)开或是关。我们认为,将后者视为比前者包含更少的本质主义的隐喻,只是反映了对数位模式的习惯性优待,这种数位模式被错误地等同于机械模式,而类比模式则被错误地等同于生物学模式。

比如,尽管塞克维奇没有讨论默默支撑其论点的关于情感的科学观念,但她的“情感理论”却和随着认知心理学的传播而被广泛接受的某种特殊的情绪(emotion)理论高度一致。她不加引用地就使用了这种理论,这似乎证明该理论已经成为当代理论的“常识性”共识的一部分。它也代表了认知科学中流通的(尽管仍然被争议的)常识,1987年版的《牛津心灵指南》(TheOxfordCompaniontotheMind)曾不加批判地复制了这种常识:

斯坦利·沙赫特(Stanley Schachter)对情绪研究做出了最大的贡献。……他假定情绪体验仅需要一种普遍的内心唤醒(Visceral arousal)状态:也就是说,不同的情绪体验源于同一个内心背景。其次,他假设,如果有一种内心唤醒的状态,个体将从当时可获得的认知信息(思考、过去的经验、环境信号)的角度来描述他的感情。……内心唤醒被视为情绪体验的必要条件,但情绪的性质取决于对外部世界和内在状态的认知性、感知性评估。……当前流行的看法认为,任何分歧,任何对预期或有意行动的中断,造成了未分化的(自动的)内心唤醒。随后的情绪的感受质(quale)将取决于对当前情况的持续的认知性评估(意义分析、鉴定)。……“情绪”未必是我们的前智人历史的残留物,而是积极的、探索的、思考的人类的重要特点。新奇、分歧和中断生成了各种内心反应,而我们的认知系统则将世界阐释为威胁性的、兴奋的、可怕的或喜悦的。人类世界充满了情绪,不是因为我们内心深处是动物,而是因为这个世界仍然充斥着让我们兴奋或感到威胁的信号,这个世界到处都是制造分歧和中断的事件和人。[5]219-220

我们很容易看出是什么让这个情感理论与“理论”如此趣味相投。一个未分化的“唤醒”之流的“分歧和中断”,有一种摩尔斯电码式的令人心安的机械感:这里完全不会有遭遇谬误的危险,这个谬误就是,表征与被表征物之间的关系有可能并非是武断的。此外,一个注解也保证了情感的话语性社会建构的空间,这个注解是,(因为我们“内心深处”不是“动物”)内心唤醒的原材料在一个充分涵化(acculturated)的认知机能的支配下,具有无限的可塑性。

我们预料这个描述对于批判理论的读者来说如此平淡无奇,以至于我们觉得需要说明它其实保留(不说更糟的)了某种反直觉的力量。你可以问问自己如下的问题:在夜晚,当你被(1)一声巨响或(2)逐渐的性唤醒弄醒之后,你需要花多长时间来认知性地“分析”和“评估”“当前情况”,以便为你的情绪分派合适的感受质?换言之,从你的睡眠中断到“随后的”你可以判断经历的是享乐还是恐惧的那一刻,二者之间的时间差是多少?

我们两人花的时间都不多。

不过,无论这个关于情绪的认知性描述是否真实,我们想要强调的是,这个论述并不比汤姆金斯那样的将不同情绪间的一些重要差异归结于身体的论述,具有更少的本质主义色彩。尽管《牛津心灵指南》迫切地反对达文尔主义,试图将智人和“我们的前智人历史”分离开来,但“未分化的内心唤醒”并不比分化的唤醒更少地以生物学为基础。但前者隐含的生物学是不同的:它更彻底地充斥着笛卡尔式的身/心二元论。事实上,“未分化的内心唤醒”暗示着一种显著同质的、迟钝的、顽强的身体本质,一种无法用包含信息、反馈、表征的结构或过程来表达的本质。这些信息、反馈、表征都被归因于一个独特的、离身的、时间上被隔离的“认知”。尽管这种关于情绪的描述意在反对行为主义,但它暗中有赖于将刺激与反应严格隔离的行为主义做法,哪怕它把这种概念性隔离当作人文主义常识来传播。

把各种20世纪的理论语言视为以下的企图是可能的,即这些语言都试图通过把类比表征的多重的本质主义风险缩减为某种开/关按钮的独一的、未公开宣布的本质主义确定性,来对身体、思想和感情的过剩进行无害化处理。这些企图和上面提到的论述是一致的。我们不想贬低这种形式的思考的重要性、多产性或惊人的巧妙性。不过,它就如同一个能用256 000度灰色来复制任何艺术作品的扫描仪或复印机。不管它的色彩区分是如何微妙,还是有些知识是它无法传输的,除非它有能力处理红色不同于黄色,也不同于蓝色的这种粗糙的简化可能性。

如我们已经说的,当前理论的反生物学主义假设任何理论与一个生物学基础(或因错误的暗示而变成类比性基础)的疏离,就足以让善待“(个体的、历史的、跨文化的)差异、偶发性、操演性力量和变化可能性”成为可能。但我们没有理由相信彩色的情绪轮[注]此处的英文是“Color wheel”,当指美国心理学家罗伯特·普拉切克( Robert Plutchik) 1980 年绘制的情绪轮盘( Wheelof emotions) 。这个轮盘包括八种主要情绪,每个情绪对应一个颜色,不同颜色的深浅可以表示情绪的不同强度。——译注或元素周期表的类比模式限制了对差异、偶发性、操演性力量和变化可能性的理解。我们认为这些类比模式对于我们理解差异的某些重要范围具有不可替代的关键作用。在评估理论模式时,我们不需要在本质主义和非本质主义之间进行选择。如果真的要做出选择,那也是在各种结构不同的、残存的本质主义之间去进行选择。但我们为什么要受限于选择的数位模式呢?一个风险的剧目(repertoire),一个覆盖不同风险的彩色轮盘,一个由情感体系的可无限重组的元素构成的周期表,一个将类比模式和数位模式揉捏在一起的复杂的、多层次的生面团:这些才是汤姆金斯的著作让我们迫切想要部署的模式。

六

假如像汤姆金斯所描述的,眼皮的低垂、眼睛的低垂、脑袋的耷拉是羞耻的姿态,这些也是阅读的姿态:阅读地图、杂志、小说、漫画、心理学巨著的姿态,倘若不是阅读广告牌和红绿灯信号的姿态。我们(对于我们来说,阅读是与世界互动的重要形式)了解这一姿态创造力场(force-field)的能量,纯粹的文本注意力在一个阅读的身体周围所能编织出的皮肤:嘈杂的公交车站或机场被排除在意识之外,不可能进行的场景被拒绝,沉闷的课堂独白被忽视。将阅读视为逃避的有害认识,是无法让我们完全领悟这些的。逃避什么呢?表面上,是在逃避“真实的世界”,逃避在这个世界“行动”或“操演”的“责任”。但这个阅读的姿势既是外向的,也是内向的,既是公共的,也是私人的:一个读者在将“内心生活”的体验转化为可听的表演时,他/她需要做的只是开始朗读。甚至这也不是必要的:我们有时候会对沉浸在游戏里的孩子着迷,弗洛伊德称其为“原初自恋”(Primary narcissism),仿佛这些持续的、强烈的参与就是戏剧性的,出神的状态本身就令人神往。这层额外的皮肤闪烁着微光,仿佛薄膜包裹着一个身体-和-书(body-and-book)或身体-和-游戏/工作的环境,尖锐地、完整地勾勒出这种联结或组合,使关注和兴趣成为图[注]此处的英文原文是“making figural not escape or detachment but attention,interest”。作者借用了格式塔心理学和认知语言学的图形—背景( figure - ground) 理论。该理论的基本观点是,人在感知外部世界时会对物体进行组织,凸显某个物体( 图形) ,而把其他物体当作背景。——译注,而非逃避或梳理。

羞耻的情感是如何推动诸如本文这样的理论计划的呢?引人瞩目的是,在汤姆金斯的著作里,羞耻是理论的最典范的情感。“理论”这个概念最早出现于《情感、意象、意识》一书第二卷的“由看似无害的、善意的家长行为生产出来的完全情感—羞耻束缚(Total Affect-Shame Bind)”这一节,它是一个以“我们的主人公”“一个注定所有的感情都和羞耻捆绑在一起的孩子”为核心的片段。[1]2:228汤姆金斯假设了一系列折磨人的场景,在这些场景里,一个孩子因表达他的兴奋、烦恼、愤怒、恐惧、厌恶、甚至羞耻而被羞辱;通过日益纯熟的浓缩、总结、命名和排序,我们的主人公将这些场景阐释为一个羞耻理论。一个情感理论包含认知和情感(对汤姆金斯来说,这些机制涉及了许多种相互依赖的转化)[注]“我们在认知的一半和动机的一半之间做出的区分,必须被当作是转化和放大之间的脆弱区分,放大也是转化的一个专门类型。与情感共组装的认知变得热切。与认知共组装的情感变得更加睿智。……没有转化的放大将是盲目的; 没有放大的转化将是软弱的。”[1]4: 7两个组成部分:“首先,它包括对所有输入的信息进行审查,寻找这些信息和某个特定情感的相关性,在此,是与羞耻和鄙视的相关性。这是羞耻的认知触角。其次,它包括一系列应对各种羞耻和鄙视的偶发性的策略,如果可能的话,避免羞耻,如果无法避免的话,缓解它的冲击力。”羞耻理论越强大,对于理论的持有者来说,它的代价就越高昂(“情感理论必须是有效的,才能是弱理论”),[注]汤姆金斯指出,衡量一个理论优劣的标准不是这个理论如何有效地避免了负面情感或找到正面情感,而是理论组织起来的领域的大小和拓扑结构,以及理论决定这一领域的方法。他反复举了一个弱理论( weak theory) 的例子,就是允许我们中的许多人能够放心大胆地过马路的理论,它是一系列可以用“在你过马路之前,先左右看看”的短语概括的行动,让个体仿佛是心怀惧怕地行动,以避免恐惧的实际体验——“在一定距离之外作用的情感”[1]2: 320。这个理论弱就弱在它有限的领域,一开始可能只包括我们在孩提时代学习过马路的规则时所处的那一条马路,然后类比性地扩展到过其他马路或马路一样的巷子,再后来扩展到包含骑自行车或开车。我们可以看看这个弱理论是在哪儿变强了: “( 比方说,由于一连串不幸的意外) 个体如果找不到能让他安心过马路的规则,那他的回避策略就势必扩散得越来越广。在这种情况下,个体有可能被迫避开所有繁忙的街道,只在晚上车辆稀少时才出门; 最后,他有可能一直呆在室内,如果他的屋子被汽车撞了,他就只好去更偏僻的地方寻求庇护。”[1]2: 324强理论并不比弱理论更善于“防范负面情感体验的发生”,这个例子里的负面体验是恐惧,恐惧不但没有被避免,反而增加。理论的认知触角和防范策略都发生了变化。个体学会把很多东西都视为马路: 这个强烈恐惧的理论家总是随时准备扩展他的理论领域的边界。威尔登写道: “数位区分将空白引入连续体……而类比性差异……则填充了连续体。”这帮助描述了弱理论和强理论的一个区别: 弱理论的领域可以被设想为一块块的地带,它们之间是类比的关系,只有通过具有特定结构的类比才能扩展。强理论的领域更多是数位性的: 具有高度的组织性,通过被清空了某些特质的类比来扩展。如果一个弱理论遭遇某个地带,这个地带不同于它曾经涉足的任何地带,它会无奈地放弃,耸耸肩膀,保持沉默: “类比没有一个说‘不’或任何包含‘不’的含义的句法,人们可以在类比里拒绝( REFUSE) 、摈弃( REJECT) ,但却不能否认( DENY) 或否定( NEGATE)。”一个强理论却总是对任何东西都有话要说,因为它总是可以说“不”。羞耻的触角也会更多地让“任何情境中与羞耻相关的面向……变成图形,与同一情境中其他情感相关的面向竞争”;也就是说,理论家也就更经常地误认、想象、看到或抓住——羞耻。

但为什么这里用羞耻这个例子呢?为什么“情感理论”的概念(它被定义为“大量情感经验的一个简化、强大的总结”,本来是比较一般化的)首先是在关于羞辱的章节里发展出来的?紧跟着上面提到的片段,是一个名为“来自羞耻理论的羞耻”的小节,在这一节里,汤姆金斯列出了若干其他可能的理论,其中每一个理论都会在同样的情境里激发苦恼、恐惧或愉悦;但羞耻的典范性地位让我们相信,对于汤姆金斯来说,不单单是羞耻来自羞耻理论,理论也是如此。这个想法可能是正确的,原因之一是羞耻和理论在某个数位化的层面部分地具有类比性。威尔登写道:“一个格式塔是由将一个特定差异数位化的决定形成的,以便区分图形和背景。事实上,存在着将一个特殊的边界或框架引入类比连续体(Analog continuum)的决定,该决定可能是神经的、有意识的、无意识的、习惯性的、习得的、或新奇的。”[3]174

任何理论,要成为一个理论——以便至少部分地或暂时地阐述一个领域——都要求或生产出图形—背景关系,这是汤姆金斯所谓的理论的“认知触角”功能。羞耻,以及鄙视(厌闻)和厌恶,与汤姆金斯用图例表征的情感的先天触媒理论中的其他六种情感是不同的,而且事实上也没有被纳入这个图例。吃惊、恐惧、兴趣、愤怒、苦恼和喜悦这六种情感中的每一个都是被“单位时间里神经元放电频率”激活的,可以被表征为一条有(正面、负面或零度)坡度的直线,而羞耻与厌恶和鄙视相似,是由一条边界线或障碍物激活的,“将一个特殊的边界或框架引入类比连续体”。也就是说,羞耻涉及一个格式塔,羞耻的鸭是兴趣(或享乐)的[注]此处影射了著名的鸭兔图,一个可以被看成是鸭或兔的暧昧图形。它是格式塔心理学的典型例证。——译注。

没有正面情感,就没有羞耻:只有一个带给你享乐或勾起你兴趣的场景才会让你脸红。类似地,只有那些让你以为可能会感到愉快或满足的东西才会让你厌恶。厌恶和羞耻的情感都会生产出关于身体的知识:厌恶,比如当我们吐出坏味道的食物时,意识到身体外部和内部的差异,什么东西可以或不可以吸收到身体里;羞耻,作为对身体表面的危险的超级自反性,可以让我们里外调换、彻底改变。威尔登写道:“为了让一个系统对环境保持开放……这个系统必须能够将自己切分为与环境不同的独特之物,以便在环境里选择讯息(message)。”[3]174羞耻就是这样一种情感,它的数位化机制致力于将“‘系统’切分为独特之物”。羞耻或许可以和鄙视、厌恶一起,成为形象系统、意识、身体、理论、自我的个体化(individuation)的一个开关点,这个个体化决定的不一定是认同,而是图形、差异或切分符号。与鄙视和厌恶不同,羞耻以失败为特征,它永远无法放弃其对象投[注]对象投注( object - cathexes) : 精神分析术语,指力比多或心理能量在自我之外的对象( 如人、目标、观念、活动) 上的投入。也译作“对象专注”“对象投入”“客体专注”“客体投入”“物投注”。——译注,无法放弃与获得快感的欲望、回避痛苦的需求之间的关系。

七

[略]