上海市静安区城市文化资源的有效组合与合理开发研究

2019-07-27孙悦凡

孙悦凡

(上海戏剧学院,中国 上海 200040)

一、引言

新近颁布的上海2035年规划提出,到2035年将上海市建成卓越的全球城市,建成令人向往的创新之城、人文之城和生态之城。人文之城直接与历史文化相连,而创新之城与生态之城则紧密地同文化产业、创意产业、旅游产业等业态联系在一起。“2017年12月,中共上海市委、上海市人民政府印发《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》(简称“上海文创50条”)。根据发展目标,未来五年,上海文化创意产业增加值占全市生产总值比重达到15%左右。到2030年,上海文化创意产业增加值占全市生产总值比重达到18%左右,基本建成具有国际影响力的文化创意产业中心;到2035年,全面建成具有国际影响力的文化创意产业中心。”[1]

静安区文化建设既要发掘独特的静安文化特点,又要力求与整体的上海文化气质保持协调。静安区应顺应全球文化的发展趋势,以促进世界“文化多样性”为立足点,发掘和提炼静安区的文化特色,应充分意识到,静安区的文化资源不仅是上海市的文化资源,更是多样性的世界文化的组成部分。

上海是中国最大的城市,而静安区是上海的核心城区,这一特殊而重要的地位是静安区文化发展定位的重要前提和基础。静安区集聚了丰富多元的文化,传统与现代、人文与商业、东方与西方等种种文化元素在这里碰撞、融合,产生了今天的静安文化。现代化的文化产业业态往往倾向分布于大都市中心城区,静安区汇聚了人流、资金流、技术流、知识流等资源要素,形成天然的文化创意产业集聚地。2015年,上海静安区与闸北区合并,两区的文化资源也“合二为一”,这一历史性举措给静安区的文化发展和资源整合带来了新的挑战,也带来了新的机遇。

二、文献综述

“20世纪80年代,上海就曾提出建设‘一流城市、一流文化’的文化发展目标。20世纪90年代,上海又曾提出建设‘国际文化交流中心’。2002 年上海市第八次党代会再次明确提出了要‘努力把上海建成国际性文化交流中心之一’的文化建设目标。2007年,上海市第九次党代会召开之时,‘大力发展文化事业,努力建设文化大都市’成为了会议共识。”[2]“国际学术界按国际化程度的不同,将国际城市分为世界城市和国际性城市。上海社科院研究员蒯大申以这些概念和判断为基础,提出上海应建设‘现代化国际大都市的文化’”。[3]“上海大学林少雄教授从内涵建设的角度谈上海国际文化大都市建设,认为建设国际文化大都市主要包括两方面的内容:第一,具有国际文化大都市的规模、地位及功能;第二,必须以文化的繁盛为主要标志。”[4]“2011年,《上海市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出,‘塑造时尚魅力的国际文化大都市’的文化建设目标。”[5]柏巍、刘坤轶将上海静安区文化发展目标定位为“高格调时尚文化”,并提出通过文化资源的整合、文化场所的营造、文化产业的拓展等策略培育静安区商务文化、创意文化和大众文化,重塑静安区的文化品牌。[6]近年来,关于静安文化发展与规划的课题比较多,但是一些研究没有建立合理长效的实施机制,或对文化资源开发的重点不够明确,导致研究内容多却容易分散。本文根据近年来推动上海文化建设的主要文件的指导思想,对静安区文化资源进行了重新梳理,并提出将静安区建成上海文化代表性展示窗口的建议。

三、静安区建设国际文化大都市核心区的机制与方法

(一)政府搭建资源整合平台与充分激发市场主体活力相结合

在静安区建设国际文化大都市的过程中,政府应鼓励和支持各类文化创意类企业发展。政府搭建资源整合平台,出台相关优惠政策及扶持办法,为优秀文化企业在静安区集聚提供良好的支持和保障;完善相关配套设施,支持静安区文化创意企业发展;培育一批在文化创意产业领域具有实力和发展潜力的民营企业;重点支持具有特色和优势的小微企业,如文化金融、大数据服务、版权服务等新兴文化企业的发展;充分利用静安区已有文化资源,实现同行业不同性质的文化机构之间的联动发展;实现政府文化机构、文化企业、文化艺术类高校之间的合作,形成可持续的高质量文化产品产出效应。

(二)历史文化资源的开发与保护相结合

历史文化资源的开发需建立在保护的基础上。历史文化资源具有独特性、不可复制性、不可再生性,因此对区域历史文化资源的开发要首先树立保护的观念,选择对文化的保存、文化的传承以及文化当代价值的发挥最有利的开发模式。静安区拥有丰富的历史文化资源,比如陕西北路的历史文化建筑、石门一路的石库门建筑等。对于历史文化建筑的开发,应针对每一个历史建筑,制定出合理的开发规划。保护工作应以政府为主导者和把关人,应充分发挥商业企业、非营利性机构、民间行业协会的力量,深入挖掘历史文化资源的文化价值。

(三)商业文化的开发与经典文化的传承相结合

商业文化与传统文化融合发展将会产生巨大的附加值,使双方互惠共赢。静安区商业文化繁荣,世界著名品牌云集,可充分利用商业品牌的优势,推动文化与商业融合发展。

在传统上,地区经典文化资源的传承与开发多由政府承担,需要有关部门花费大量的人力、物力、财力,给政府带来较大负担,却不一定取得最佳的效果。应充分调动有实力的商业企业参与到经典文化的传承与保护中来,一方面可以减轻政府负担,缓解财政压力,另一方面,现代企业对经典文化的传承与保护可以提升企业的文化品位,帮助企业积累无形的文化资本,提升企业社会形象。例如,奢侈品牌Prada公司看中了荣宅在中国所代表的文化品位,作出了别具匠心的商业决定:2011年宣布荣宅将成为Prada在中国举行各式文化活动的特殊地点,并对这幢宅邸进行修缮。2017年10月17日,被称作上海最高雅的花园洋房之一的荣宅历经6年的修缮对观众开放。开放后的荣宅受到了广泛关注,出现了人们排长队参观荣宅的景象。积极调动静安区丰富的商业资源打造“商业+文化”的历史文化资源开发模式,是此案例给静安区文化开发带来的启迪。

四、 静安区建立国际文化大都市的重点内容

(一)打造上海影视人才培养和影视作品创作核心区

在上海“文创50条”着力推动的重点领域文化创意战略构想中,影视创作排在第一位,上海建设全球影视创制中心的战略定位跃然纸上。根据上海“文创50条”的产业导向,结合静安区影视资源丰富且分布较为集中的特点,静安区要努力建成上海乃至全球的影视中心。

静安区拥有上海最具实力的影视类高校——上海戏剧学院、上海电影学院、上海温哥华电影学院,以此为依托,打造上海影视人才培养和影视作品创制核心区。上海戏剧学院的戏剧与影视专业历悠久,学术能力与理论积累较为深厚,具有全国唯一的编剧学研究中心和博士点,具有编剧专业优势。上海电影学院由贾樟柯导演担任名誉院长,拥有较多的业界资源,能够为电影专业的学生提供便利的实习实践机会。上海温哥华电影学院为中外合办的电影学院,设置有电影产业各个环节的专业,拥有大量外籍教师,国际化程度较高,有利于推动中外电影摄制的理论交流与项目合作。

重点培育环上大影视产业园,建立上海最具活力的影视孵化基地。吸纳国内外知名影视企业落户环上大影视产业园,对具有突出成就的企业给予政策上的优惠。园区要重点吸纳电影产业链各环节的优秀企业,包括剧本创意公司、电影制作公司、电影发行公司、院线公司等,以及主营业务涉及动漫、游戏、网络文学、演艺、广告、设计、手工艺品等领域的文化类公司。积极鼓励与影视相关的文化创意企业落户园区,为多元文化产品开发提供服务,包括版权服务、园区服务、文化装备服务等文化服务业态。鼓励影视公司与其它文化类公司实现内容共享、产业链跨界延伸,打造一批有趣味、高质量、夺眼球、形式多样的影视文创产品和影视衍生产品,并影响和带动其它文化产业发展,形成静安区以影视为核心的文化娱乐生态体系。

(二) 提升静安戏剧品牌影响力,打造世界演艺第三极

上海“文创50条”提出宏伟战略构想:将上海打造成为亚洲演艺之都。静安戏剧谷是静安区的演艺知名品牌,已经具有一定社会影响,应进一步提升品牌影响力,打造世界级知名演艺集聚区。

从上海演艺发展的整体规模和发展潜力来看,静安戏剧谷应联动黄浦区、长宁区、徐汇区,形成一个与百老汇、伦敦西区齐名的演艺集聚区,打造世界演艺第三极。静安区可发挥先导作用,积极牵头联动各区,用好各自的优势资源。比如黄浦区的硬件资源较好,汇聚了上海大剧院、上海音乐厅、天蟾逸夫舞台、人民大舞台等15个剧场,这些剧场大部分拥有百年历史。静安区软资源较好,拥有上海戏剧学院以及知名戏剧文化品牌静安戏剧谷。巩固静安戏剧谷沪上演艺中心的地位,发挥江宁路演艺街区的引领作用,“形成以戏剧为主要元素,集演艺、休闲、艺术品、时尚于一体的国际戏剧中心。整合大宁剧院、美琪大戏院、艺海剧院、尚演谷等演出场所资源,组建协同发展的剧院联盟。”[7]吸引国内外优秀剧目在静安区展演展示,营造静安戏剧文化生态圈。

利用国际剧协资源,响应国家“一带一路”倡议,建议将静安戏剧谷升级为上海“一带一路”国际戏剧节,吸纳“一带一路”沿线国家的经典演艺作品来静安交流、展演。学习借鉴英国爱丁堡国际艺术节、德国柏林戏剧节、法国阿维尼翁戏剧节等国际著名戏剧节、艺术节的经验,与国内外具有影响力的演出团体建立常态化合作机制。发挥上海戏剧学院的人才资源优势与SMG的宣传资源优势,进一步提升静安戏剧谷的专业性和品牌影响力。

(三)培育上海动漫产业孵化中心,集聚动漫人才和作品

培育文化产业具体业态应当注重产业链的整体开发,只有具备产业链资源优势,才能获得可持续发展能力。基于这一理念,从静安区文化产业资源来看,静安区具有潜力和能力培育上海动漫产业孵化中心。

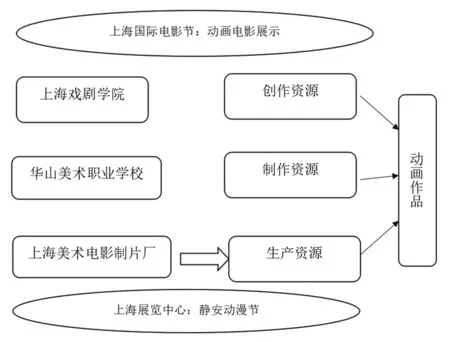

动漫产业属于智力密集型和创意密集型的文化产业形态,对创作能力具有较高的要求。静安区应充分利用好本区拥有的动漫专业院校和动画企业,如上海戏剧学院、华山美术职业学校以及上海美术电影制片厂等。上海戏剧学院的创意学院为静安区发展动漫产业提供了大量具有专业理论素养的动漫创作人才。华山美术职业学校是一所老牌的上海美术类职业学校,在动漫应用与制作环节具有专业优势。上海美术电影制片厂与两所专业院校联合,能够将动漫作品开发为动画,产生巨大商业价值。上海国际电影节搭建了让优秀动画作品走向市场、走向世界的平台。静安区应进一步发挥资源优势,使学界和业界做到资源共享、优势互补,共同培育上海动漫产业孵化中心。上海展览中心可以定期举办“静安动漫节”,将展览中心打造成吸引动漫艺术家、动漫爱好者汇集的人才和作品集聚地。

(四)着力打造上海两大国际艺术类节庆主场,培养节庆仪式感

上海有两个国际艺术类节庆:上海国际电影节和上海国际艺术节,静安区应着力将其打造成为具有影响力的世界级节庆。静安区拥有环上大影视产业集聚区、上海展览中心以及SMG的在地资源等优势条件,且上海国际艺术节办公地点设在静安区艺海大厦,静安区应充分利用地理区位优势、文化设施资源、文化机构资源,打造两大国际艺术类节庆主场,扩大国际影响力。

打造两大国际艺术类节庆主场不仅要利用好静安区的资源优势,还要有高层次的节庆管理能力和战略设计。节庆的主场不仅仅是一个普通的表演场所或活动场所,而应该是整个节庆的标志性符号,应当打造成一个精神文化地标树立在人们脑海中。高水平的节庆管理和战略设计能力要在培养节庆仪式感方面体现出来。班普洛纳奔牛节人们统一着装的习俗就是一种主题鲜明的仪式感。仪式感可以从节庆在固定的时间固定的地点举行、节庆主题与口号、人们的服饰、节庆场景布置风格等方面进行塑造。艺术节的策划者和主办方要有足够的管理技巧和战略理念,将两大节庆打造成一种人们长期关注的社会现象,而不仅仅停留在惯例性艺术展演活动的层级。

(五)加强历史文化名街的主题式开发,强化体验式展示功能

静安区有着珍贵的海派文化遗存,需要开发者加以梳理和提炼。陕西北路为“中国历史文化名街”,旧名西摩路,建成于1914年,当年地处近代上海公共租界区域,是华洋杂居的高档居民区,也是老上海的“洋人街”、“名人街”,诸如宋氏家族、荣氏家族以及一些名流学者、爱国志士都曾在这里居住。这里有宋家老宅、摩西会堂、怀恩堂、马勒别墅、荣宗敬故居(荣宅)、上海大学遗址、何东公馆、平安大楼、七一中学、崇德女中、西摩别墅、犹太住宅等历史文化建筑。这样一条充满海派历史文化气质的街道显露出近代东西方文明碰撞的痕迹,记载着上海的富商、名流、爱国志士的生活轨迹信息。

这些珍贵的历史文化建筑应该采取更加系统化的开发模式,让它们走进上海居民的现实生活,走进世界人们的印象中。开发陕西北路历史文化名街可采取以下措施:第一,主题式开发。对陕西北路的文化做最精炼的描述,使之成为一个文化内涵鲜明的主题街道,如取名为“海派文化街”,以充分体现海派文化特色。第二,向公众有序开放。陕西北路上很多历史文化建筑因为各种原因,不能够在固定时间向公众开放,使得对这些文化感兴趣的人们望而却步,更难以形成文化价值认同。陕西北路应在保护历史文化建筑、控制人流量的基础上,在固定的时间向公众有序开放。第三,强化体验功能。现代人旅游注重对当地文化的体验,而科技的发展给历史建筑的呈现方式提供了更多的可能性。如在一些历史文化建筑中或周边地区设立专门的小型博物馆、展览馆,利用虚拟现实技术(VR)及增强现实技术(AR)来讲述过去在这些古建筑里发生的故事,不但可增加游客的体验感,而且用一种鲜活的方式呈现出了建筑的文化历史内涵。第四,加强媒体宣传。优秀的海派文化需要通过各种手段和渠道被人了解。陕西北路历史文化需借助各主流媒体和微信、微博、网站等新媒体进行多渠道宣传。

(六)开发苏州河沿岸景观,打造蝴蝶湾综合艺术中心

苏州河是上海市最具人文情怀的自然景观,被称为“上海人的母亲河”。 “上海具有得天独厚的‘一江一河’,就是黄浦江和苏州河。在文化气质方面,前者开放,后者内敛;前者叙事宏大,后者娓娓道来;前者指向未来,后者连接过去。由于外滩的名气,黄浦江历来深得人们的宠幸。”[5]2018年元旦,黄浦江两岸45公里公共空间全线贯通,成为滨江沿岸开发的大事。而苏州河却默默地流淌,低调地隐匿在人们看不见的记忆深处。苏州河的历史记忆连同她所串联的历史文化遗迹亟待被唤醒并回到人们的视野里。“黄金水道以及两岸的滨水区打造的是旅游休闲长廊,历史建筑、桥梁和延伸的街区包括里弄、石库门、工业遗产等将散落的物质文化珍珠串联成线。向两岸铺展的创意园区和新旧社区,构成日常市民生活空间的风景图。”[6]2015年,静安区与闸北区合并,贯通了苏州河两岸,这一历史性的举措是开发苏州河沿岸景观的良好契机。

苏州河流经静安区境内,在泰兴路——康定东路——恒丰路桥围成的这块滨河区域,政府出资建成了一座名为蝴蝶湾的亲水公园,面积达16000平方米,植物、长廊、亲水平台、广场构成了上海中心城区难得的绿色生态休闲之地。目前,蝴蝶湾的功能是一般城市绿地的休闲功能,没有突出静安区作为上海市文化艺术集聚区的特点。静安区可打造“蝴蝶湾综合艺术中心”,建设种类丰富的文化艺术设施如音乐厅、剧院、电影院、美术馆,以及休闲娱乐设施如图书馆、健身中心、咖啡馆等,让蝴蝶湾成为上海市中心城区集艺术欣赏、休闲娱乐为一体的综合艺术中心。

五、静安区推动文化大都市中心城区建设的保障

(一)加强历史文化资源开发的时代性,鼓励运用新技术

城市历史文化遗产的保护需借助新的技术手段,拓展思路,突破原有模式,使历史文化资源实现更大的当代价值。充分培育和利用文化科技类企业,鼓励文化装备公司、动画制作公司、设计公司等文化科技企业参与到历史文化建筑的开发中。发挥虚拟现实(VR)技术、增强现实(AR)技术在历史文化保护、呈现与展示方面的优势,活化历史文化遗迹,为游客增加更丰富的文化体验。要以技术为发力点,使静安区陕西北路历史文化名街丰富的历史文化建筑资源“活起来”、“火起来”。

(二)制定跨界合作奖励政策,鼓励艺术与商业的深度融合

鼓励艺术机构、艺术家与商业企业合作,发挥文化艺术机构和商业企业各自优势,促进艺术与商业融合发展。整合文化、艺术、创意、科技、资本、人才等要素资源,促进商圈、办公楼宇、商业企业与剧院、美术馆、文艺院团、艺术院校之间的交流与合作,形成常态化、多元化的“文化艺术+商业”运营模式。

鼓励文化艺术机构与商业企业的线上、线下联动发展,塑造文化科技、文化金融等新型文化产业业态。政府要出台相关优惠政策,支持商业赞助文化艺术的行为,如制定政策对赞助文化艺术的商业企业给予税收减免优惠等,通过政策支持培育一批商业与文化艺术融合发展的典范项目,促进资本投入文化产业。

(三)利用国内外宣传资源,做好静安文化的世界传播

文化影响力的提升依赖于传播和宣传。因此,文化传播应当与文化资源开发摆在同等重要位置。静安文化传播要利用好报纸、广播、电视、户外广告、地铁广告等渠道,以海派文化为主要定位,宣传静安区核心文化资源,加深人们对静安文化的认知。充分利用网站、微信公众号、微博等新媒体平台宣传静安文化。在海外宣传方面,2015年4月,联合国教科文组织(UNESCO)下属的国际剧协总部(ITI)落户静安区,静安区可利用国际剧协总部在演艺方面的资源,参与和举办更多的国际戏剧文化活动,迈出静安文化走向世界的关键性步伐。

(四)制定人才政策,吸引全球文化艺术人才扎根静安

静安区作为一个历史文化资源丰富、现代文化产业繁荣的中心城区,文化发展创新需要吸引全世界文化人才。根据著名文化创意产业学者理查德·福罗里达的观点,现代社会,越来越多的文化创意工作者基于兴趣或共同目的组成工作团队,脱离了固定和规律的传统工作模式,形成一种灵活的、创意项目导向型团队,这种改变增强了全球文化人才的流动性。静安区要制定鼓励高层次文化人才在静安区定居、工作的优惠政策,为文化人才集聚提供生活设施和相关配套服务,以增强对人才的吸引力。