乌丹蒿花粉形态二型性特征的观察

2019-07-25伊卫东张佳琦

蔡 萍, 宛 涛, 伊卫东, 刘 辉, 张佳琦

(1. 锡林郭勒职业学院, 内蒙古 锡林浩特 026000; 2. 内蒙古农业大学, 内蒙古 呼和浩特 010018)

乌丹蒿(Artemisiawudanica)为菊科蒿属半灌木,别名为大头蒿、圆头蒿。乌丹蒿分布区比较狭窄,主要分布于科尔沁沙地西南部的内蒙古翁牛特旗乌丹镇周边地区,在内蒙古通辽市的奈曼旗和赤峰市的克什克腾旗及河北省的围场县西北部也有少量分布[1,2]。乌丹蒿具有较强抵御风沙的特殊能力,故一般生存于流动及半固定沙丘,是较为典型的固沙先锋植物[3]。

关于乌丹蒿,一些学者对其繁殖特性、形态解剖特征和生态适应性及遗传分化等方面开展过相关研究[4-8],但在其孢粉学方面的研究较少,尤其是在乌丹蒿花粉形态方面的研究成果更显匮乏。目前只检索到极个别学者曾对其花粉形态进行过观察和描述,但在其研究结果中并未提及乌丹蒿花粉形态二型性的问题[9]。花粉的二型性(pollen dimorphism)是指同一花药中存在两类形态不同的花粉,一类为正常花粉,细胞质较浓;另一类为异常花粉,花粉粒较小,它们的细胞质较淡,但经诱导后具有雄核发育能力,形成花粉胚,因此特称为胚性花粉或E花粉(embryonic pollen)[10]。探究植物花粉形态的二型性问题,涉及到与近源种之间的亲缘关系、分类地位、植物与环境的适应性等相关科学问题。为了更加客观、正确地阐述乌丹蒿的花粉形态特征,很有必要对其进行更加深入细致地专项研究,为探索乌丹蒿与其近源种之间的遗传进化关系和内蒙古野生植物孢粉学研究提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试的乌丹蒿花粉样品均于2017年6月21-22日采自内蒙古赤峰市翁牛特旗乌丹镇周边的布日敦、响水、额尔敦乌拉巴润、布敦毛德、尖山子、常大沟及阿什罕等样点,各样点的基础环境相同,均为流动、半流动沙丘;常见植物种类也基本相同,主要为:白沙蒿(Artemisiasphaerocephala)、差不嘎蒿(Artemisiahalodendron)、塔落岩黄芪(Hedysarumlaeve)、柠条锦鸡儿(Caraganakorsbinskii)和小叶锦鸡儿(Caraganamicrophylla),个别样点有稀疏的家榆(Ulmuspumila)出现。

1.2 试验方法

1.2.1 样品采集 在上述样点采集供试材料的植株标本及其花粉样品,采样期间大部分乌丹蒿居群处于盛花期。将采集的植株标本和花粉样品统一编号。花粉样品直接用纸袋包装,保持自然风干状态[11]。

1.2.1 样品前处理 将带回的植株标本制成蜡叶标本并经鉴定后,对其花粉样品进行干燥、除杂等前处理。将处理后的花粉样品一部分均匀地撒在载物台上的双面胶纸上,然后经IB-5型离子溅射仪喷金镀膜,制成扫描电镜样品[12]。另外一部分采用王伏雄等[13]改进的醋酸酐分解法处理后,制成光镜切片。

1.2.1 显微观察 把扫描电镜样品放到扫描电子显微镜下(日立S-530),选择不同放大倍数,不同观察角度,对花粉样品群体、个体、极面、赤道面、表面纹饰和萌发器官等进行观察和拍照,并对其形态特征要点、各种技术参数进行记录[14]。

另外,将光镜切片采用光学显微镜(OLYMPUS BX41)对花粉萌发器官的类型及数量进行观察和确定。利用光学和电子扫描显微摄影后获得观察结果和扫描图片,对每一种花粉进行大小的测量,对形态特征、细微结构、表面纹饰等性状分别进行描述。有关花粉粒表面性状的所有数据,均来源于20粒花粉的平均值[15]。

1.3 数据处理

数据均采用SPSS 21.0进行处理。

2 结果与分析

2.1 乌丹蒿花粉粒的总体形态特征

通过扫描电子显微镜的观察和测量,结果表明:乌丹蒿的花粉具有明显的二型性,有2种花粉粒共存于花药中;一种是长球形花粉,另一种是圆球形花粉。两者均为单粒花粉,成熟后都是以单粒形式存在。花粉粒外表轮廓为小波浪形;花粉粒大小为11.40~26.90 μm,属于小型花粉粒。赤道面为椭圆形或圆球形,极面为三裂圆形或三裂片圆形。萌发器官是3孔沟类型。表面纹饰为刺状-颗粒状复合纹饰。外壁表面纹饰特征均符合菊科蒿属外壁纹饰类型Ⅰ的范畴[16]。

2.2 乌丹蒿长球形花粉的形态特征

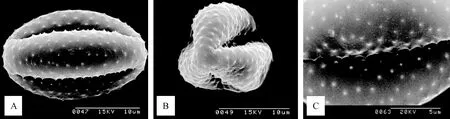

花粉粒赤道面观为长椭圆形,极面观为三裂片圆形。轮廓为波浪形,花粉粒大小为:23.28 μm(19.61~26.90)×13.73 μm(12.21~16.32),P/E值为1.70。具3孔沟,内孔深陷;沟较深而细长,沟缘较为整齐且光滑。极区面积较小。

花粉粒表面为刺状-颗粒状复合纹饰。刺分布较均匀且刺基部较小,刺顶端渐尖,刺较短,刺长约为1.80 μm。表面颗粒较小,刺间颗粒排列较为稀疏,见图1。

图1 乌丹蒿长球形花粉粒的形态Fig.1 The pollen morphology of the elongated pollen of A. wudanica注:A:乌丹蒿长球形花粉粒的赤道面;B:乌丹蒿长球形花粉粒的极面;C:乌丹蒿长球形花粉粒的萌发器官;Note:A:The equatorial plane of the elongated pollen of A. wudanica;B:The polar plane of the elongated pollen of A. wudanica;C:The germinators of the elongated pollen of A. wudanica

2.3 乌丹蒿圆球形花粉的形态特征

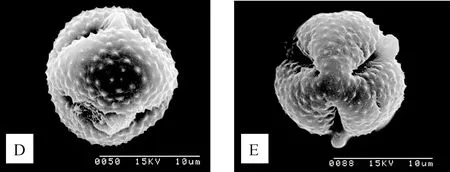

花粉粒赤道面观为圆球形,极面观为三裂圆形。外表轮廓为小波浪形,花粉粒大小为:14.85 μm(12.83~19.08)×13.80 μm(11.40~16.91),P/E值为1.08。具3孔沟,内孔外突明显,并具孔膜,孔膜形态不规则;沟深且较短,沟缘较粗糙;极区面积相对较大。

花粉粒表面为刺状-颗粒状复合纹饰。刺基部相对较大,刺较短,顶部渐尖。刺分布相对较密集。表面颗粒稍大,刺间颗粒排列较为密集,见图2。

图2 乌丹蒿圆球形花粉粒的形态Fig.2 The pollen morphology of the rounded pollen of A. wudanica注:D:乌丹蒿圆球形花粉粒的赤道面;E:乌丹蒿圆球形花粉粒的极面Note:D:The equatorial plane of the rounded pollen of A. wudanica;E:The polar plane of the rounded pollen of A. wudanica

2.4 两种花粉粒形态特征的主要差异

乌丹蒿长球形花粉与圆球形花粉较明显的差异表现在花粉粒形状、萌发器官及大小等方面,两种花粉粒在轮廓、表面纹饰等的细微特征方面也有不同。

长球形花粉的极轴为23.28 μm,赤道轴为13.73 μm;圆球形花粉的极轴和赤道轴基本等长,为13.80 μm~14.85 μm。正是由于花粉粒极轴和赤道轴的长度及极轴与赤道轴的比值(P/E)的不同,造成长球形花粉与圆球形花粉赤道面的形状不同。长球形花粉花粉粒表面为刺状—颗粒状复合纹饰,刺稍短,约为1.80 μm,刺基部较小,刺间颗粒分布稀疏。圆球形花粉粒表面亦为刺状—颗粒状复合纹饰,但刺相对较大,刺长约为2.20 μm,刺间颗粒分布较密集。两种花粉粒的特征对比详见表1及图3。

图3 乌丹蒿长球形花粉粒与圆球形花粉粒的形态Fig.3 The pollen morphology of the elongated pollen and rounded pollen of A. wudanica

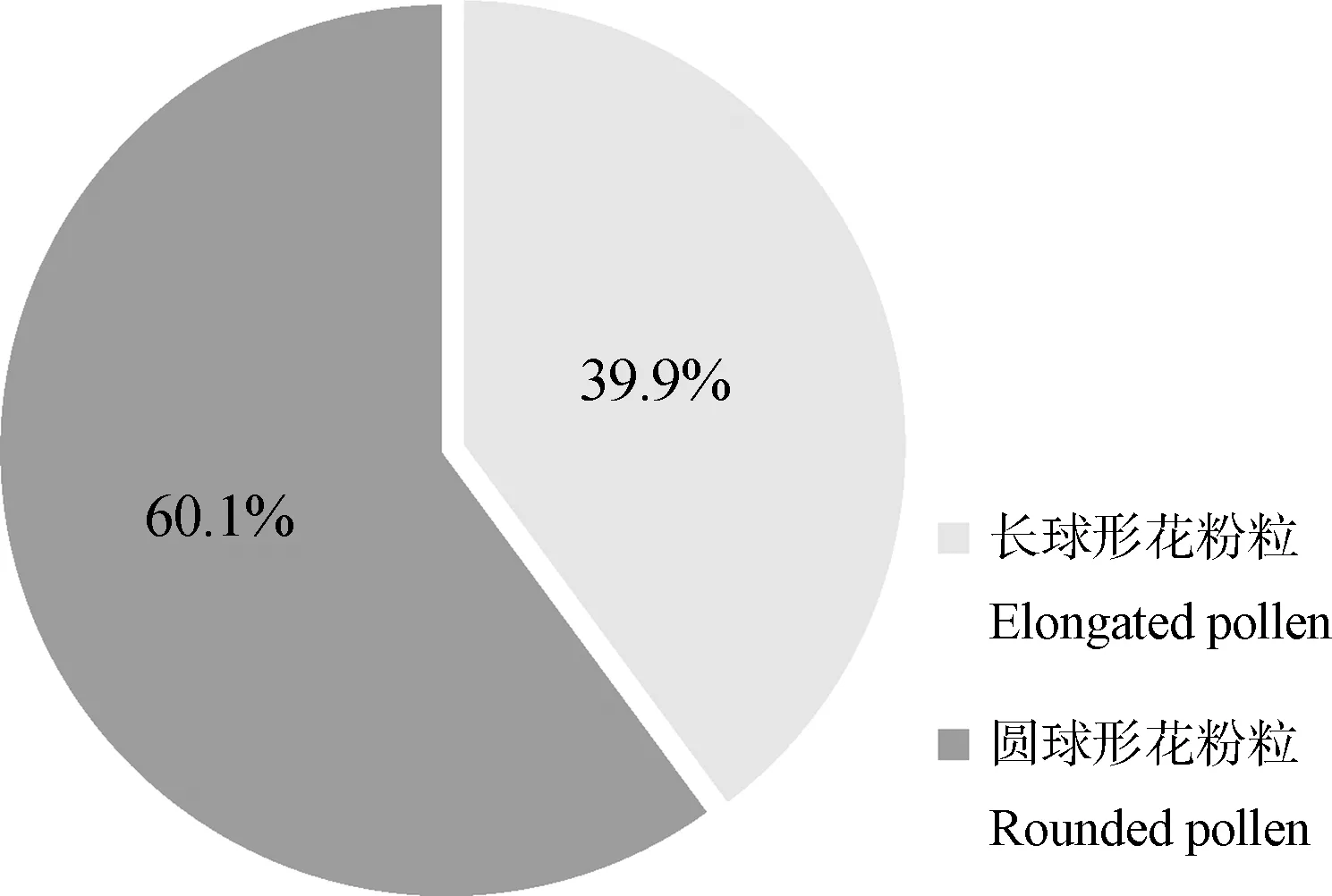

2.5 两种花粉粒在样本中所占比例

通过3次电镜样品和光镜样品的观察统计,在所观察的1880粒乌丹蒿花粉中,长球形花粉为750粒,占比为39.9%;圆球形花粉为1130粒,占比为60.1%,见图4及图3。

图4 两种花粉粒在样本中所占的比例Fig. 4 The two kinds of pollens have different proportions in the samples

表1 乌丹蒿不同花粉形态特征比较Table 1 The comparative of pollen morphology of A.wudanica

注:P为极轴长度,E为赤道轴长度,P/E极轴与赤道轴的比值

Note:P is the polar axis length,E is the equatorial axis length,and P/E is the ratio of polar axis to equatorial axis

测量数据通过T检验分析,乌丹蒿花粉粒大小的变异在长球形花粉内部和圆球形花粉内部都未达到显著水平;而在长球形花粉和圆球形花粉之间却表现为显著水平(P<0.05),详见表2。

在本研究中,观察的乌丹蒿长球形花粉与圆球形花粉形态除P/E值外,其他的总体主要特征较为一致,而它们的形态差异主要体现在表面纹饰的微性状上。长球形花粉和圆球形花粉均为单粒花粉;外表轮廓为波浪形;花粉粒属于小型花粉粒。长球形花粉的赤道面为长球形,圆球形花粉的赤道面为圆球形;极面均为三裂圆形或三裂片圆形。萌发器官均是3孔沟类型。表面纹饰为刺状-颗粒状复合纹饰。而由于长球形花粉和圆球形花粉形成方式不同,在花粉粒形态特征上的细微差异主要从花粉粒的大小、P/E值比例、表面纹饰中刺的大小这3个方面的数量性状来体现。

表2 乌丹蒿花粉粒大小的T检验Table 2 The T-Test of the pollen grains size of A.wudanica

注:同一字母表示无显著性差异,不同字母表示有显著性差异

Note:The same letters indicate no significant difference;the different letters indicate significant difference

3 讨论

3.1 蒿属花粉的形态特征

蒿属植物花粉粒的总体形态特征为,花粉粒长球形或圆球形,极面观为三裂片圆形或三裂圆形。花粉粒的大小属于小型花粉;萌发器官是3孔沟类型;花粉粒表面纹饰是刺与颗粒、颗粒与微刺或网胞与刺等的复合纹饰,一般用纹饰类型Ⅰ~Ⅵ来表示[16]。

乌丹蒿的花粉粒符合蒿属花粉的总体特征。花粉粒长球形或圆球形,极面观为三裂片圆形或三裂圆形。长球形花粉粒的大小为:23.28 μm×13.73 μm,P/E=1.70;圆球形花粉粒的大小为:14.85 μm×13.80 μm,P/E=1.08,属于小型花粉。萌发器官是3孔沟类型;花粉粒表面纹饰是刺与颗粒的复合纹饰。

3.2 花粉粒的二型性

G.埃尔特曼[17]认为花粉不止有二型,甚至还有三型或更多,二型性花粉的变异不同于非遗传的变异,花粉的二型性的产生与雄蕊中花丝的长短有关。Suoderlond等[18,19]从小孢子母细胞的减数分裂角度,推测了花粉二型性产生的原因,认为可能与花粉母细胞在减数分裂末期Ⅱ时的轴向改变有关。梁汉兴[20]认为五指莲二型花粉在体内的形成和发育是小孢子第一次有丝分裂时有少数纺锤体是平周分裂,这与二型花粉在体内的分化有一定联系。孙敬三等[21]认为如果雄核发育进入均等分裂或核融合的途径,则可以形成二倍体或多倍体的花粉,通过进一步人工诱导培养可形成花粉植株,即E花粉培养。我国一些学者[22-23]也观察到了一些内蒙古草地野生植物,如:百里香(Thymusserpyllum)、亚洲百里香(Thymusserpyllumvar.asiaticus)、黑沙蒿(Artemisiaordosica)、冷蒿(Artemisiafrigida)及紫花冷蒿(Artemisiafrigidavar.atropurpurea)花粉的二型性现象本试验中,乌丹蒿花粉粒中存在长球形和圆球形2种花粉粒,T检验达到显著水平(P<0.05),具有明显的花粉二型性现象。

3.3 花粉粒二型性的比例

李懋学[24]在花粉的二型性和雄核在体内发育方面对芍药进行了研究,认为芍药的花药中具有二型花粉,正常花粉占75.8%,异常花粉占24.2%,其雄核发育途径有不等分裂途径、均等分裂途径、核的融合等。宛涛[25]对冷蒿及其变种紫花冷蒿的花粉形态进行二型性研究后得出,紫花冷蒿(四倍体)二型性比例可达45.0%~64.5%,而冷蒿(二倍体)二型性比例不足20.0%。由此可见,本研究中,在乌丹蒿花粉中出现的二型性比例为60.1%,这一比例相对是比较高的。通过对乌丹蒿长球形花粉与圆球形花粉形态的观察分析,可以认为由于乌丹蒿自身遗传特性所致,使得2种不同的花粉粒在P/E值及形态特征的细微性状方面存在一定差异。所以该研究结果可以为探索乌丹蒿微形态特征、种质资源特性及乌丹蒿与其特殊生境之间的适应性特点等内容,从孢粉学角度提供相应的科学依据。

4 结论

乌丹蒿的花粉形态符合菊科蒿属植物花粉的总体特征,即花粉粒长球形(圆球形),具三孔沟,属于小型花粉粒,表面为刺状-颗粒状纹饰。并存在明显的二型性现象,二型性比例为60.1%。

长球形花粉粒的主要形态特征为:赤道面长球形,极面三裂片圆形;平均大小23.28 μm×13.73 μm,P/E值为1.70;具三孔沟。表面纹饰为刺状-颗粒状。圆球形花粉粒的主要形态特征为:赤道面圆球形,极面三裂圆形;平均大小14.85 μm×13.80 μm,P/E值为1.08;具3孔沟。表面纹饰亦为刺状-颗粒状。长球形花粉与圆球形花粉在赤道面观、极面观、平均大小、P/E值等主体性状上有明显差异。

长球形花粉表面为刺状_颗粒状复合纹饰,刺稍短,约为1.80 μm,刺基部较小,刺间颗粒分布稀疏;圆球形花粉粒表面刺相对较大,刺长约为2.20 μm,刺间颗粒分布较密集。两种花粉在表面纹饰的细微性状上亦存有差异。