2,4-D丁酯在裸燕麦中的残留消解动态及其对带壳率的影响

2019-07-25琚泽亮赵桂琴柴继宽

琚泽亮, 赵桂琴, 柴继宽

(甘肃农业大学草业学院,草业生态系统教育部重点实验室, 甘肃省草业工程实验室,中-美草地畜牧业可持续发展研究中心, 甘肃 兰州 730070)

裸燕麦(AvenanudaL.)又称莜麦,具有抗旱、抗寒和耐贫瘠等特点,在我国高寒、干旱和半干旱地区的杂粮生产中占有重要地位[1]。禾谷类作物中裸燕麦蛋白质含量最高,且富含膳食纤维和多种矿质元素;籽粒中不饱和脂肪酸较多,是优质的保健食品;另外,较少的糖分也使其备受糖尿病患者的喜爱[2]。近年来,裸燕麦产品在国内市场上已形成一定规模[3]。

在裸燕麦的大面积种植生产过程中,草害是影响其产量和品质的主要因素,规模化的生产离不开对田间杂草的控制,化学除草仍然是目前主要的杂草控制手段。苯氧羧酸类激素型除草剂2,4-D丁酯因为杀草谱广、活性高、生产成本低等特点,至今仍然是防除阔叶杂草的主要除草剂[4]。2,4-D丁酯的作用机理是在进入植物体后酯解生成2,4-D,进而发挥作用[5]。张小卫[6]在进行冬小麦(TriticumaestivumL.)田杂草防除研究中,发现喷施不同浓度的2,4-D丁酯后,小麦拔节后受药害轻,而拔节前冬小麦对2,4-D丁酯比较敏感,当用量超过1500 mL·hm-2会产生药害,造成减产,损失较大。Mario等[7]研究了不同除草剂对小麦产量和品质的影响,发现在小麦田施用2,4-D、草胺膦、草胺膦+二甲四氯和百草枯后,小麦的千粒重和产量不受影响。李巍等[8]对适用于苎麻(Boehmerianivea)田的除草剂进行了筛选,发现2,4-D钠盐可抑制多倍体1号、中苎1号和湘苎3号的生长,降低了苎麻的产量和品质。可见,2,4-D丁酯对作物的影响受作物种类、生长时期和除草剂的用量[9]等因素的影响。

农药田间使用过程中的残留及其对农作物的药害问题也备受关注,除草剂使用不当会对农田环境造成污染,使作物产生一系列药害,尤其是激素类除草剂[10-11]。裸燕麦较其他禾谷类作物对除草剂更加敏感,常因此而发生药害。苯氧羧酸类除草剂及苯甲酸类除草剂对作物药害的典型症状是使作物致畸,根、茎、叶、花及穗均产生明显的畸形现象,长久不能恢复正常[12]。Large等[13]发现施用2,4-D丁脂可造成燕麦及大麦(HordeumvulgareL.)生育期延长,部分器官畸形扭曲,穗异常等现象。宋旭东等[14]以低、中和高3个浓度(600,900和1 200 mL·hm-2)研究了2,4-D丁酯对裸燕麦田杂草的控制及裸燕麦带壳率的影响,结果显示2,4-D丁酯显著增加了裸燕麦带壳率。

尽管2,4-D丁酯在裸燕麦田的使用已有研究,但其在裸燕麦中的残留和消解动态尚未见报道,对燕麦安全性的影响也值得探究。因此本文在不同的2,4-D丁酯施用剂量下测定裸燕麦中2,4-D丁酯及其分解产物2,4-D的残留动态,探讨2,4-D丁酯施用剂量对裸燕麦安全性的影响,以期为合理使用除草剂提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料与试验设计

试验于2015年在甘肃农业大学兰州牧草试验站大田(103°41′ E,36°05′ N)进行。前茬作物为燕麦,试验前试验地未检测到土壤中含有2,4-D丁酯。试验材料为裸燕麦白燕2号(AvenanudaL.‘Baiyan No. 2’)。采用随机区组设计,共12个小区,小区面积20 m2(5 m × 4 m),小区之间设置1 m宽的隔离带。燕麦条播,播种深度为4~5 cm,行距0.2 m。燕麦于2015年3月28日播种,播种量为150 kg·hm-2。待燕麦长至3到4叶期,喷施2,4-D丁酯,浓度分别为450 mL·hm-2(A1),750 mL·hm-2(A2)和1 050 mL·hm-2(A3),未添加2,4-D的自来水做对照(CK),每个处理3次重复。施药后对1 d,7 d,14 d,21 d,28 d,38 d(开花期)、58 d(灌浆期)植株以及78 d(籽粒)中2,4-D丁酯及其分解产物2,4-D含量进行测定。

1.2 测定内容与方法

1.2.1 2,4-D丁酯残留量的测定 随机多点采集燕麦全株10株,剪碎混匀后分样保存于_80℃冰箱中备用。样品处理参照周艳明等[15]的方法,测定方法参照赵桂琴等[16]的方法,最低检出限为0.002 mg·kg-1,采用安捷伦1260高效液相色谱仪和G1321B紫外荧光检测器(Agilent,美国)对2,4-D丁酯残留量进行分析。2,4-D丁酯标准品浓度≥99%,购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

1.2.2 2,4-D含量的测定 样品处理及分析参照耿志明等[17]的方法,最低检出限为0.002 mg·kg-1。采用安捷伦1260高效液相色谱和G1321B紫外荧光检测器(Agilent,美国)对2,4-D残留量进行分析。2,4-D标准品浓度≥98%,购自上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

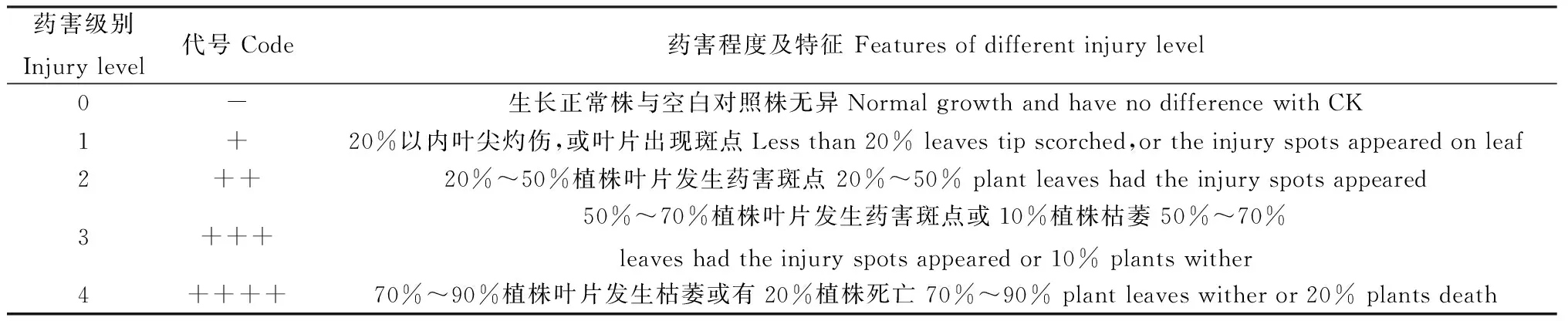

1.2.3 安全性调查 从施药开始至燕麦成熟,每隔7 d观察燕麦生长状况,记录燕麦叶片斑点、茎叶扭曲、生长速度变化、抽穗异常等现象,并按照黄春燕[18]的分级标准(表1)进行等级划分。灌浆期每小区随机挑选10株测定株高。燕麦成熟后于田间随机取样,每个小区随机取3个1 m样段,进行脱粒,统计脱粒后种子的总粒数和带壳粒数,计算带壳率。分别收集各处理的带壳种子,次年穴播于试验地中,统计后代带壳率。

表1 药害分级标准Table 1 The phytotoxicity classification standard

1.3 数据处理

利用Excel 2010进行数据录入、初步整理和作图,用SPSS 17.0对不同施药量的除草剂残留量及安全性数据进行单因子方差分析,结合Duncan法进行多重比较(P<0.05)。

2,4-D丁酯与2,4-D的消解用半衰期表示,用图示法表征其消解动态。即以2,4-D丁酯与2,4-D残留量为纵坐标,以时间作为横坐标绘制消解曲线图,拟合出2,4-D丁酯与2,4-D的消解方程,计算消解曲线的相关系数R。半衰期用一级反应动力学方程式计算(CT=C0e-KT,CT表示时间T时的农药残留量;C0表示施药后的原始沉积量;K表示消解系数;T表示施药后时间;半衰期为T1/2=ln 2/K)。

2 结果与分析

2.1 2,4-D丁酯在燕麦体内的残留消解动态

2,4-D丁酯在燕麦植株上的消解残留动态结果见表2,消解动态均符合一级反应动力学模式(图1),动力学方程分别为A1:CT=0.677e-0.070T,R=-0.97,T1/2= 8.66 d;A2:CT= 1.011e-0.062T,R=-0.95,T1/2= 11.18 d;A3:CT= 1.413e-0.064T,R=-0.98,T1/2= 10.83 d。对照中均未检测出2,4-D丁酯。

从图1可以看出,3个剂量下2,4-D丁酯在裸燕麦上的残留规律基本类似。但在各测定时间点,不同处理的2,4-D丁酯残留量差异显著,这是由于2,4-D丁酯在不同喷施浓度下原始沉积量不同。2,4-D丁酯在燕麦上的原始沉积量由拟合的消解方程得到,即CT=C0e-KT中的C0。A1、A2和A3处理下的原始沉积量分别为0.677,1.011和1.413 mg·kg-1。由拟合的消解方程可以计算出,3个浓度下2,4-D丁酯的半衰期分别为8.66,11.18和10.83 d,平均为10.22 d。可以看出,2,4-D丁酯属于易水解除草剂,水解速度很快。

总体来看,随着时间的推移,3个喷施剂量下2,4-D丁酯的残留量都不断降低,处理后58 d在燕麦植株中的消解率均达到97%以上。78 d时,种子中均未检测出2,4-D丁酯,其含量低于最低检测限。不同剂量2,4-D丁酯处理下,裸燕麦上的残留量和消解率又有所区别。2,4-D丁酯残留量在A1处理下最低,7 d后残留量为0.324 mg·kg-1,消解率为70.86%,14 d后残留量为0.168 mg·kg-1,消解率为84.89%。而A3处理下,7 d后残留量为0.802 mg·kg-1,较A1处理上升了147.53%,消解率仅为60.16%;A2剂量下,14 d后残留量为0.318 mg·kg-1,较A1处理上升了89.29%,消解率为82.36%。

2.2 2,4-D在燕麦体内的残留消解动态

2,4-D是2,4-D丁酯分解后的产物,其在燕麦植株上的消解残留动态结果见表3,对照中均未检测出2,4-D。从表3可以看出,各浓度处理下2,4-D残留消解动态均符合一级反应动力学模式,动力学方程分别为A1:CT= 0.094e-0.074T,R=-0.95,T1/2= 9.37 d;A2:CT=0.207e-0.070T,R=-0.95,T1/2= 9.90 d;A3:CT= 0.323e-0.075T,R=-0.96,T1/2= 9.24 d。拟合的2,4-D在燕麦植株上的消解曲线见图1,方程的相关系数在0.906~0.913之间。

从表2和3中可知,作为2,4-D丁酯的分解产物,2,4-D的残留消解规律在一定程度上与2,4-D丁酯类似,即随着施药天数的增加,3个剂量下2,4-D的残留量都不断降低,原因是2,4-D丁酯残留量减少,其水解产物亦减少。处理后58 d,2,4-D在燕麦植株中的消解率均达到97%以上,A1处理下2,4-D残留量仅为0.002 mg·kg-1,消解率已达98.96%。78 d时,种子中均未检测出2,4-D,同一时间点2,4-D丁酯亦未检出,说明本试验中3个剂量的2,4-D丁酯在裸燕麦田使用不会导致农产品中药物残留超标。

图1 2,4-D丁酯及2,4-D在燕麦植株上的消解残留动态Fig.1 The degradation dynamic curve of 2,4-D butyl ester and 2,4-D in oat

2,4-D丁酯的施用剂量虽然不同,但其分解产物2,4-D的半衰期基本一致,分别为9.37,9.90和9.24 d,平均半衰期为9.50 d。说明2,4-D的半衰期与除草剂的施用剂量无关。但是,各处理及测定时间点下,2,4-D在燕麦中的残留量差异显著,原始沉积量明显不同。A3剂量下达0.323 mg·kg-1,较A1和A2处理下的0.094和0.207 mg·kg-1分别高出242.68%和56.32%,平均为0.209 mg·kg-1。最大残留量指实际检测样品中农药残留量的最高值,该值出现在1 d时。3个不同浓度除草剂处理下,2,4-D在裸燕麦上的最大残留量分别为0.193,0.253和0.341 mg·kg-1,A3处理下最高,显著(P<0.05)高于A1和A2处理。14 d后残留量仍以A3处理为最高,达0.183 mg·kg-1;而同时期A1处理的残留量为0.034 mg·kg-1,较前者降低了438.24%,A2处理下残留量为0.035 mg·kg-1,比高浓度降低了422.86%。

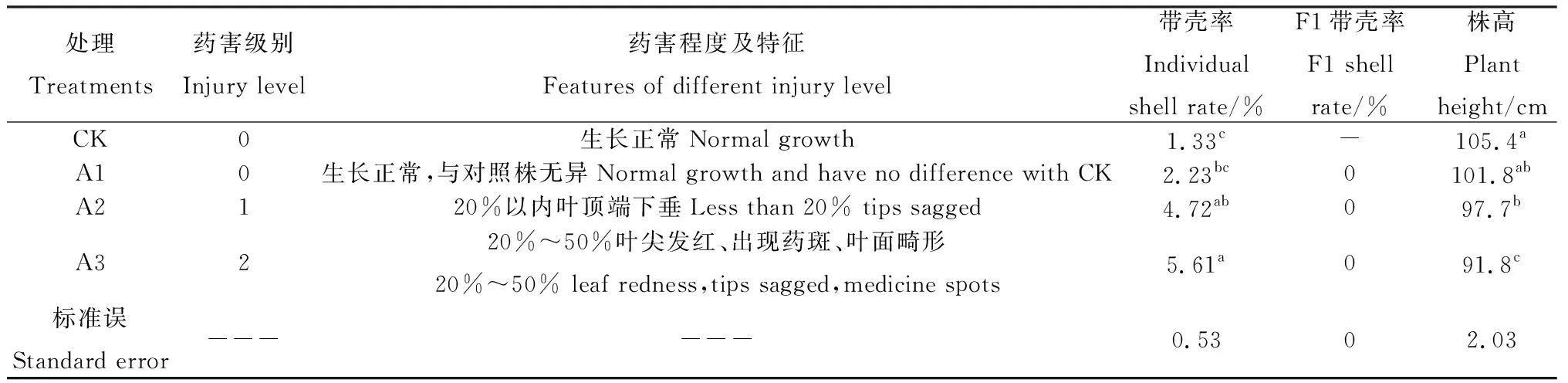

2.3 2,4-D丁酯对燕麦安全性的影响

2,4-D丁酯喷施后对燕麦的安全性影响显著(表4),且不同喷施剂量的影响程度也不同。A2和A3剂量下,白燕2号均表现出药害,A3处理下症状为叶尖发红、出现药斑及叶面畸形,A2处理下症状为叶顶端下垂。A1喷施剂量下未出现药害现象,与对照植株无异。

喷施2,4-D丁酯对燕麦带壳率和株高影响也非常显著(表4)。除草剂明显(P<0.05)提高了裸燕麦的带壳率,且带壳率随着喷施剂量的增加而升高。A3处理下带壳率达到最大,为5.61%,显著(P<0.05)高于对照;A1和A2处理下带壳率分别为2.23%和4.72%。各小区带壳种子在2015年收获后,2016年穴播于试验地,成熟后收获脱粒,发现种子均为裸粒,带壳率为零。2,4-D丁酯对燕麦株高的影响亦达到显著(P<0.05)水平。喷施不同浓度2,4-D丁酯后,燕麦的株高均有不同程度的降低,尤其是A3处理下,较对照降低了12.90%(P<0.05)。

表2 2,4-D丁酯在燕麦植株上的残留消解动态Table 2 The residue dynamics of 2,4-D butyl ester in oat

注:不同小写字母表示同一采样时间不同处理差异显著(P<0.05),ND表示残留量低于方法的检测限,下同

Note:Values with different small letters show significant differences among treatments in the different sampling time (P<0.05),ND means pesticide residues was lower than the minimal detectable level,the same as below

表3 2,4-D在燕麦植株上的残留消解动态Table 3 The residue dynamics of 2,4-D in oat

表4 2,4-D丁酯对燕麦安全性的影响Table 4 The influence of 2,4-D Butyl ester on oat security

注:不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)

Note:Values with different small letters show significant differences among treatments at the 0.05 level

3 讨论

Singh和Uller[19]用同位素示踪法研究了2,4-D、磺草灵和杀草强在水葫芦中的运移情况,发现2,4-D进入水葫芦体内后一部分被代谢,一部分通过木质部和韧皮部运输,从母本植株转移至子体的量在子体植株2叶阶段最大。14C标记结果显示,施药后6 d,水葫芦中仍有72.1%的2,4-D未代谢。本试验中2,4-D丁酯的研究与之类似,即部分分解代谢,部分积累在体内。2,4-D丁酯进入植物体后水解生成2,4-D进而发挥作用[5],从施药后直到灌浆期(药后58 d),燕麦植株中均检测出一定浓度的2,4-D丁酯和2,4-D。

2,4-D类除草剂除直接作用于植物的各类生理代谢过程外,也与植物体中的天然激素相互作用进而参与对植物生理生化过程的调控。2,4-D丁酯会刺激禾本科植物,使其体内乙烯合成相关基因超表达,生成大量乙烯[20]。不同于天然植物生长素通过形成共轭结构和降解,很快就失去活性[21],2,4-D丁酯作用时间很长,乙烯的合成量会比正常生长情况下高,从而抑制茎的伸长生长、促进茎和根的增粗、促进茎的横向增长[20]。本试验中燕麦植株矮化现象明显,尤其是1 050 mL·hm-2剂量下,燕麦株高降低了12.90%,即使是低浓度处理株高也略有降低。此外,2,4-D丁酯还会刺激脱落酸(abscisic acid,ABA)的生物合成。ABA生物合成的限速酶是9-顺式-环氧类胡萝卜素双氧合酶(nine-cis-epoxy carotenoid dioxygenase,NCED),而具有催化作用的NCED前体物质由NCED家族基因编码[22]。Hansen等[23]用0.5 mM吲哚乙酸(indole-3-acetic acid,IAA)处理猪殃殃(Galiumaparine),发现IAA可以诱导乙烯触发NCED基因家族的表达,从而促进ABA的合成,即猪殃殃芽组织中IAA诱导氨基环丙烷羧酸(1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid,ACC)合酶基因过表达,导致乙烯大量合成进而促进ABA的生物合成,ABA介导气孔关闭导致植物死亡。本试验中,2,4-D是生长素类似物,与IAA有着相似的作用机理,1 050 mL·hm-2施用剂量下,燕麦短期内出现顶端萎蔫、下垂、叶尖发红和药斑等现象即是这一生理过程的表观体现。

有研究[14]报道了不同浓度的2,4-D丁酯会导致裸燕麦带壳率上升,本研究结果与之一致,2,4-D丁酯处理明显增加了裸燕麦的带壳率。燕麦的皮和裸是一对相对性状,其遗传模型国内外均有研究。叶福钧等[24]通过多个正反交试验得出,燕麦的外稃性状是核质基因互作的结果,不仅受三对独立核基因的控制,也被细胞质基因所影响。尹大海等[25]则支持四位点模型,该模型由Jenkins和Hanson[26]提出,即Nn为一对主基因,而N1n1、N2n2和N3n3为修饰基因,N3基因与N1和N2基因的作用方向相反,主基因位点为杂合而N3为纯合显性时产生完全带皮型籽粒。后续研究中,多数学者支持单基因控制多基因修饰模型,即皮、裸性状的遗传受一对显性主基因N1的控制,并由多对基因进行修饰,且受外界环境因素的影响[26-31]。本试验中,2,4-D丁酯显著增加了裸燕麦带壳率,可能是2,4-D丁酯干扰了该性状的正常表达;同时,带壳种子次年种植收获后,种子均为裸粒,说明带壳性状不是基因突变造成的,不能遗传,很可能是2,4-D丁酯处理后的生理失调,带壳率的升高可能是相关基因的表达变化所致,但具体的影响机制还有待进一步研究。

由于裸燕麦品种大多数是通过与皮燕麦杂交育成的,尽管一般要通过5~6代的严格选择,但并不能保证完全裸粒,仍然有极少量的带壳籽粒或中间型存在[14],本试验中对照组1.33%的种子带壳率也说明了这一点。李宪章等[32]研究了2,4-D丁酯诱导野燕麦不孕的原因,发现施用810 mL·hm-22,4-D丁酯,在5~6叶期野燕麦的不孕率最高,因此认为这一时期是野燕麦对2,4-D丁酯敏感的第一个时期;第二个敏感期可能是在性细胞开始发育的时期,2,4-D丁酯影响了雌蕊组织中的某些生理过程,致使受精作用不能正常进行,从而不能形成正常种子。但是花期并未施用2,4-D丁酯,因此很可能是前期施用2,4-D丁酯在植株体内的残留物造成的。本研究结果可以很好地解释2,4-D丁酯残留量与生育时期之间的关系,5~6叶期(分蘖期)对应于14 d采样时间点,高浓度下2,4-D残留量为0.183 mg·kg-1,这与1 d时低浓度下0.193 mg·kg-1的2,4-D含量基本持平,但植株开始出现畸形等药害现象,说明5~6叶期燕麦对2,4-D丁酯的敏感性更强,与李宪章等[32]结果一致。花期对应于38 d采样时间点,花期各处理2,4-D残留量已经很低(≤0.012 mg·kg-1),但最后的带壳率显著上升,说明花期对2,4-D丁酯极其敏感,会造成生殖过程紊乱,影响种子的正常发育。2,4-D丁酯影响裸燕麦带壳率的具体分子机制尚不清楚,有待进一步研究。

4 结论

750 mL·hm-2以上浓度2,4-D丁酯处理下,2,4-D丁酯残留量较高,且2,4-D的残留量与2,4-D丁酯的用量呈正相关关系。750 mL·hm-2以上浓度2,4-D丁酯会使裸燕麦产生药害,苗期出现叶尖发红、药斑、叶面畸形,灌浆至成熟期出现带壳率升高等症状。本试验3个2,4-D丁酯浓度处理使裸燕麦株高均有一定程度的降低,尤其是1 050 mL·hm-2,裸燕麦株高显著低于对照。450 mL·hm-2浓度2,4-D丁酯处理下2,4-D丁酯残留量较低,未产生药害,对裸燕麦安全。通过2,4-D丁酯残留量的分析,能够清楚的解析除草剂残留剂量与作物药害之间的关系,在农事活动中应科学使用除草剂,保证丰产增收。