跨文化混合课堂中我国学生学习经历调查研究

2019-07-25高慧敏刘梦星

高慧敏,谢 鑫,刘梦星

在地国际化是推进我国高等教育国际化的有效途径。近年来,随着对外开放政策的深入推进,我国国际影响力不断提升,国内高校留学生人数不断增加,特别是“一带一路”经济发展战略吸引了大批沿线尤其是亚非拉国家留学生的到来。“一带一路”国家来华留学生的大量涌入,为我国高等教育在地国际化提供了新的机遇。南京审计大学以此为契机,利用“一带一路”政府审计奖学金、审计硕士留学生培养等国际项目积极探索在地国际化的实施路径,开发了跨文化混合课堂教学模式。在该模式中,中外学生混合在同一班级中共同学习,教师综合运用多种技能开展课程教学。自2016年首届“一带一路”来华留学生项目开始实施,南京审计大学混合课堂已推行3年有余,中国学生的课堂学习经历如何?通过混合课堂的学习,中国学生的国际化水平是否得到有效提升?本研究尝试对这些问题进行实证探究。

一、研究综述

1.跨文化混合课堂教学模式

利用学校现有的优质资源,打造以国际化课程为中心的教育环境和人才培养模式,是高校实现国际化的重要举措。美国明尼苏达大学探索了“国际教室”(International Classroom)模式,学校特设的跨文化交流专题研究组,在拥有交换生、移民学生等多元文化背景的学生与本国学生共同的学习空间内,一起分析与讨论自身的文化价值取向、交流风格、解决问题的方法和学习风格[1]68。我国台湾大学推出全英语授课的“国际学士学位学程”,按照近2:1 的比例招收英语水平较好的国际学生与本地学生同班上课[2];境内高校探索的“一境四同”国际化培养模式中,课程采用全英文授课,中国学生与留学生同堂学习、同卷考试、同室研讨、同班活动[3]8;沈阳航空航天大学计算机学院开设的专业选修课程“Android 移动应用开发”,由具有海外留学背景和丰富实践经验的教师用全英语授课,中国学生和留学生共同选修[4]120。全英文授课、中外学生混班同时空学习、课程选修是目前高校跨文化混合课堂教学模式的共性特点。

2.跨文化混合课堂教学成效

从作用和成效上来看,国际教室充分利用学生丰富的文化背景“让学生学会欣赏多元文化,提高跨文化交流能力”[1]68;“一境四同”课程发挥了“不同国家、不同民族、不同文化碰撞交流、理解融合、博采众长、共同发展的嫁接优势,为学生打造了一个‘国际化人才本土化培养’的优良环境”[3]10。通过“Android 移动应用开发”课程的学习,“学生不但学习了安卓开发技术,而且提高专业外语能力,培养了国际团队交流与合作能力”[4]123。就目前研究来看,跨文化混合课堂有积极的教学效果,但以上结论多是研究者基于主观经验或思辨得出的论断,尚缺少可靠的实证研究作为支撑。

已有研究对跨文化混合课堂教学进行了积极的探讨,但多是从高校和教师对在地国际化课程进行开发的角度去分析,对这类课程的实施成效未做充分的实证研究,尤其缺乏对课程学习主体——学生的学习经历的关注。本研究以南京审计大学“一带一路”国家来华留学生与中国学生同班上课的跨文化混合课堂为例,对中国学生的学习经历进行研究,以期对现有研究略做补充。

二、研究设计

1.研究样本

南京审计大学于2007年9月被国际内部审计师协会(Institute of Internal Auditing,IIA)正式认定批准为“内部审计教育伙伴”项目(Internal Au⁃diting Education Partnership,IAEP),也是国内第一所高等教育合作级院校,并于2016年承接“一带一路”政府奖学金审计硕士留学生IAEP 项目,由此开始“一带一路”来华留学生审计教育。该项目涉及50 多个“一带一路”沿线国家(以第三世界国家为主)和地区。南京审计大学以“一带一路”沿线国家和地区的留学生资源为依托,聘请有国际审计工作经验的专业人员为任课教师,开设了3 门在地国际化校本课程——“大数据审计”“公司治理与内部审计”“注册会计师审计”,这些课程采取全英文授课,留学生和中国学生(两年制专业硕士生)共同学习,班级规模为60 人左右,留学生占比30%~60%。

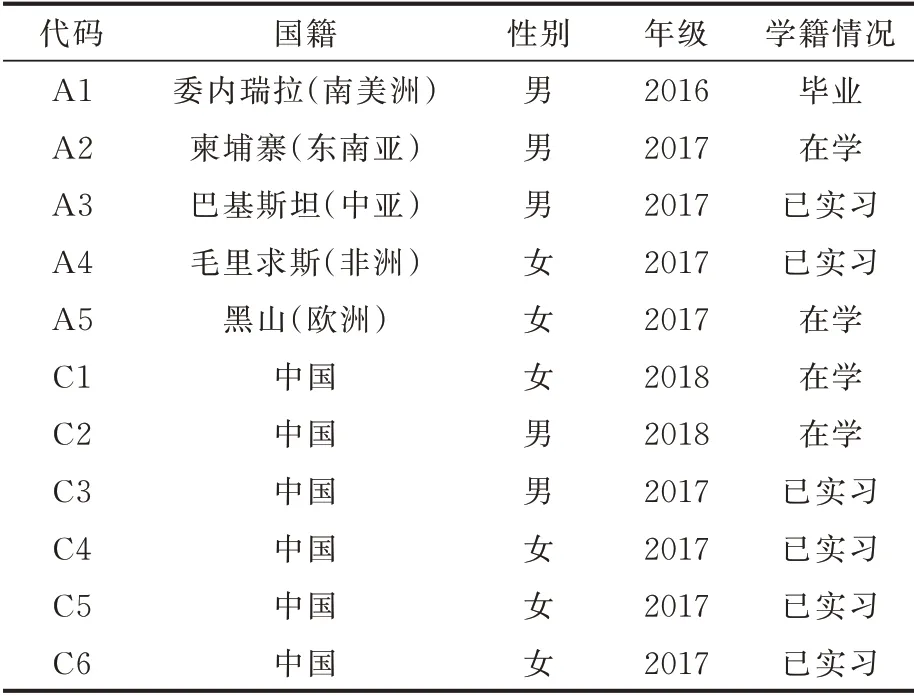

本研究采用定量研究与定性研究相结合的方法,以定量研究为主,定性研究为辅。前期对跨文化混合课堂的进行实地观察,形成观察记录。随后对参与课堂的11 位中外学生进行半结构性访谈,从跨文化混合课堂的教师教学、留学生学习参与、中国学生学习参与、师生互动、中国学生上课的直观感受等方面初步了解南京审计大学跨文化混合课堂的运行情况。在11 位访谈对象中,“一带一路”沿线国家和地区留学生5 位,中国学生6 位;男生5 位、女生6 位(见表1)。

表1 访谈对象基本信息

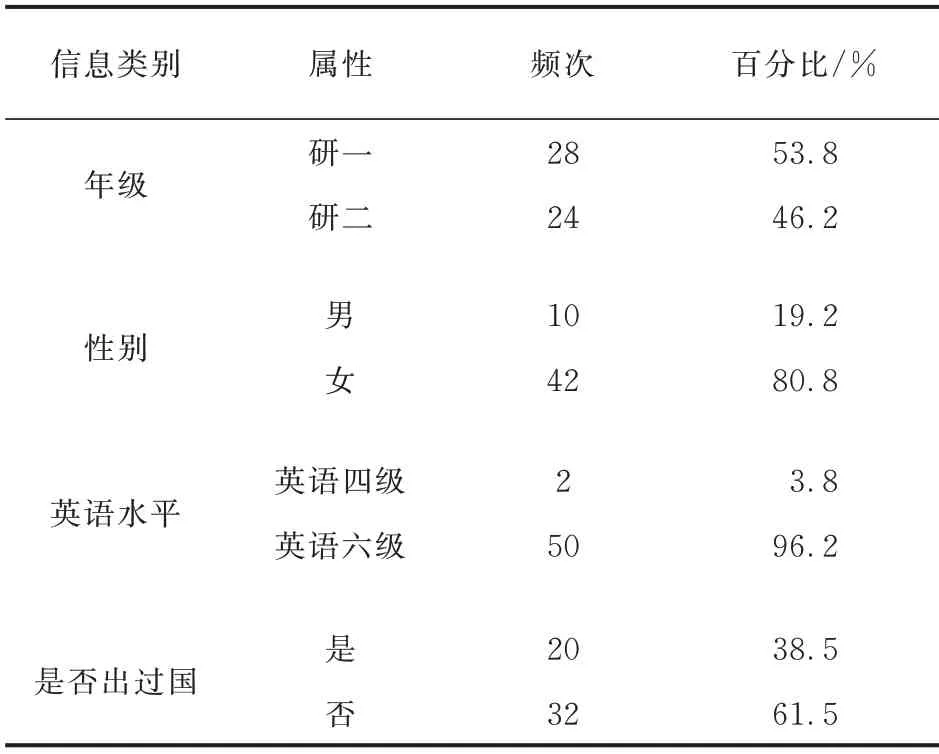

本研究在前期课堂现场观察和访谈的基础上,结合相关文献并咨询相关专家,编制了《跨文化混合课堂学生学习经历调查问卷》。通过网络问卷调查的形式,对南京审计大学参与跨文化混合课堂的两个班级共计55 名中国学生发放问卷,回收有效问卷52 份。被调查学生信息情况(见表2)。

2.调查问卷及研究变量

本研究调查工具为自编《跨文化混合课堂学生学习经历调查问卷》,由问卷指导语、基本信息、学生学习经历、学生学习满意度四个部分构成。在跨文化混合课堂中,中国学生的学习经历是指中国学生在具有多元文化背景的课堂中所感知到教和学的有关情况,主要涉及三个变量,问卷中体现为“学生学习经历”部分的三个维度,即教师教学、学生学习参与、学生学习收获。三个维度下均设计若干外生潜变量,如教师教学维度下包含差异化教学策略、差异化学习评价、跨文化互动激励,学生学习参与维度下包含跨文化互动参与、课堂情感参与、课堂规范参与、课堂保守学习。通过使用IBM SPSS 21.0 对问卷主体部分“学生学习经历”的题目进行信度检验,Cronbach α 系数在0.609~0.941 之间,结果显示问卷信度良好(见表3)。

表2 被调查学生基本情况

表3 问卷主体部分“跨文化混合课堂学生学习经历”维度结构情况

三、研究发现

1.跨文化混合课堂教师教学情况

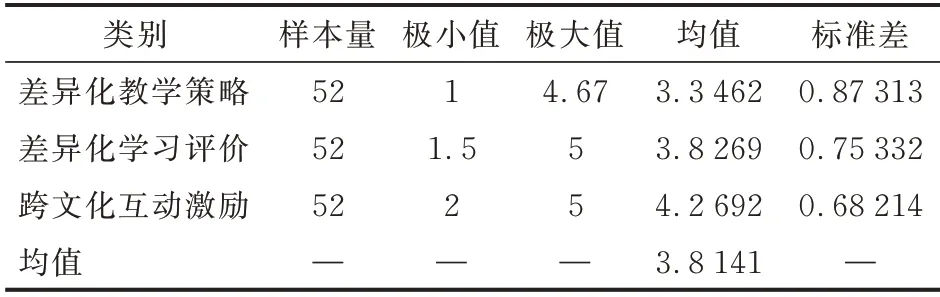

对“跨文化混合课堂教师教学情况”部分的问卷题目中,题目选项分为“很不符合、不太符合、一般、基本符合、很符合”五个等级,分别赋值1~5,对52 名中国学生的选项结果进行数据计算,得出跨文化混合课堂教师教学情况的数据特征(见表4)。

表4 跨文化混合课堂教师教学情况

从表4可以看出,跨文化混合课堂教师教学维度均值为3.8 141,处于中等偏上水平,总体情况较好。特别是在跨文化互动教学方面,均值为4.2 692,说明教师能够积极组织中外学生进行跨文化互动,促进中外学生的交流与合作。“差异化学习评价”是子维度,其均值3.869,说明教师能够根据中外学生的差异分别给予不同的要求、采取不同的评价方式。但是在差异化教学策略的实施方面,混合课堂的教师还需要加强,要根据中外学生不同的文化背景,将多元文化充分融入课程内容和教学组织中去。

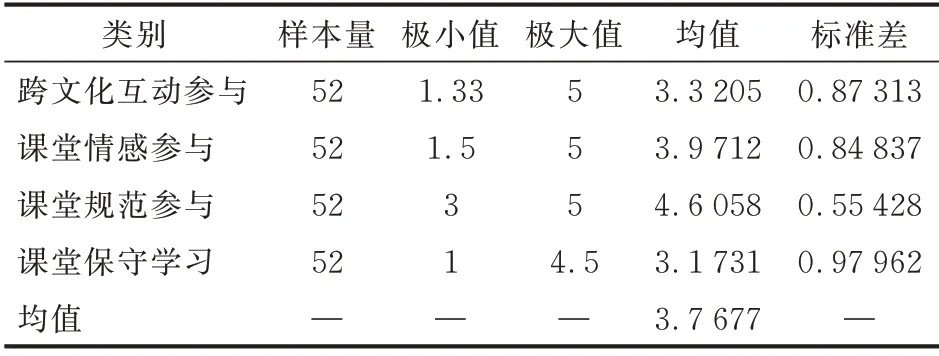

2.跨文化混合课堂学生学习参与情况

中国学生在跨文化混合课堂的学习参与中较为积极(见表5)。跨文化互动参与子维度均值为3.3 205,基本处于中等水平,说明中国学生在与留学生的交流互动中还不够积极主动。这与课堂现场的观察记录和对中外学生的访谈结果一致,课堂的学习氛围非常热烈,尤其是留学生参与非常踊跃,但在中外学生组成的跨文化小组学习中,中国学生很少主动代表小组发言。中国学生的情感参与减少、规范参与较多,即学生热情是高涨的,但是在学习投入上多是中规中矩、按照教师的要求去做。正如被访学生C3 说:“老师如果问的话,我们还是会有反应的”。被访学生C2 也认为,“大多数还是中规中矩的站起来回答问题”,而不会主动发问、积极参与。中国学生在混合课堂上的保守学习均值较低(3.1 731),说明在跨文化的学习情境中,相比于一般的中国学生课堂,中国学生受到留学生积极发言、交流互动的影响,会倾向于主动参与课堂学习。被访学生C2证实了这一点,“受到留学生的感染吧,我们现在上课也挺主动的”,他认为留学生在课堂上的活跃带动了中国学生积极参与互动。

表5 跨文化混合课堂学生参与情况

3.跨文化混合课堂学习收获及其影响因素

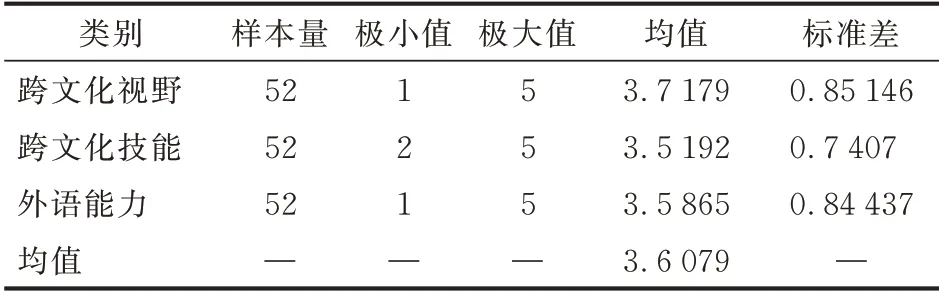

(1)跨文化混合课堂学习收获情况。跨文化混合课堂在拓展跨文化视野、提升跨文化技能和外语能力上对中国学生有较好的帮助,特别是在开阔国际视野方面有较大的帮助,访谈结果也为跨文化混合课堂能够提升学生的跨文化能力提供了佐证(见表6)。如被访学生C1 提到:“因为接触不同国家的人,也就能够接触到不同的国家的文化和思维方式,我觉得对我们思考问题的方式是有启发的”;其他被访者也都提到跨文化混合课堂能“锻炼口语”“获得不同的观点”“了解别的国家的风俗”“增进了理解”。但学习收获的整体均值还不太高,说明跨文化混合课堂在提高学生学习收获方面还有较大的提升空间。

表6 跨文化混合课堂学生学习收获情况

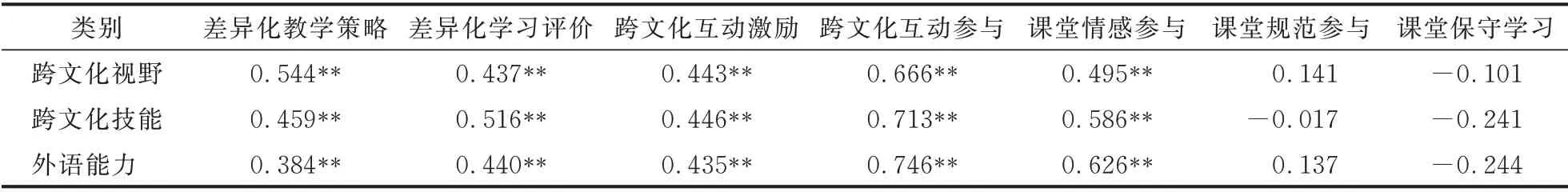

(2)跨文化混合课堂学生学习收获的影响因素。对教师教学、学生参与、学习收获进行相关分析,并有如下发现(见表7):

其一,差异化教学策略、差异化学习评价、跨文化互动激励三类教师教学行为都与跨文化视野、跨文化技能、外语能力三类学习收获呈显著正相关,相关系数在0.384~0.544 之间,其中教师的差异化教学策略与学生跨文化视野收获相关系数最高,达0.544,可见有针对性的课堂教学内容和教学方法最能扩展学生的跨文化视野;而教师差异化学习评价与学生跨文化技能收获的相关系数最高,达0.516,说明有针对性地进行学习评价最能促进学生习得跨文化技能。

表7 教师教学、学生参与和学习收获的相关分析

其二,学生的跨文化互动参与、课堂情感投入与三项学习收获皆呈显著正向相关,相关系数在0.495~0.746 之间,其中跨文化互动参与和跨文化技能、外语能力达到高度正相关,相关系数大于0.7,这说明学生在课堂与来华留学生的积极交流互动最能有效促进其跨文化沟通合作能力和外语能力的提升。

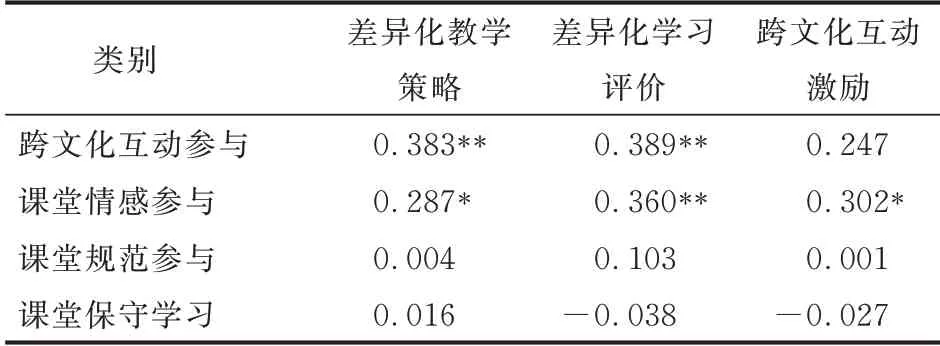

其三,课堂规范参与、课堂保守学习与三项学习收获都不存在显著相关,且相关系数极小或为负值,这说明在跨文化混班课堂中,中国学生若仅仅是按时上课和完成作业、保持听讲并固守“沉默中的思考”,而缺少参与课堂的激情和兴趣、不积极与留学生进行交流互动,则其跨文化素质很难得到提高。因而进一步对教师教学过程与学生学习参与进行相关分析(见表8)。

表8 教师教学与学生参与的相关分析

教师的差异化教学策略、差异化学习评价都能有效促进学生的课堂情感参与和跨文化互动参与,同时不会影响学生的规范参与和保守学习行为。尤其值得注意的是,跨文化互动激励虽然与学生的课堂情感投入呈显著正相关,但与学生课堂互动参与的相关性并不显著,相关度也偏低,仅为0.247。对此解释为:一方面,可能是由于本研究的样本量偏小导致其难以显著;另一方面可能正说明跨文化课堂中教师的互动激励在促进留学生充分表达和参与合作的同时却反而“压制”了中国学生的互动积极性。因为访谈中有多位学生提到:留学生很积极,我们可以“划水”“搭便车”,即使没有留学生,中国学生内部也存在“搭便车”现象,给表现积极的同学去表现(C3);能者多劳,会无形中把发言任务推给留学生(C5);让留学生上去是考虑到他们英语好,表现好可以给小组加分(C4);留学生活跃时大家心情是比较High,但还是没人站出来,就看热闹(C3)。

但为什么即使是这样,中国学生的三项跨文化素质仍然能在教师的跨文化互动激励之下得到提高呢?即二者仍呈显著正相关。可能是虽然互动激励并未能增加中国学生的跨文化互动参与行为,但是却可以有效提高学生的课堂情感参与,其中的机制可能为:通过对留学生发言、提问与合作的充分激励而营造出了一种活跃的课堂氛围,中国学生虽然实际参与得少,但在“看热闹”之间被有效激发了课堂情感投入和学习兴趣,从而在跨文化素质上也得到了一定发展。

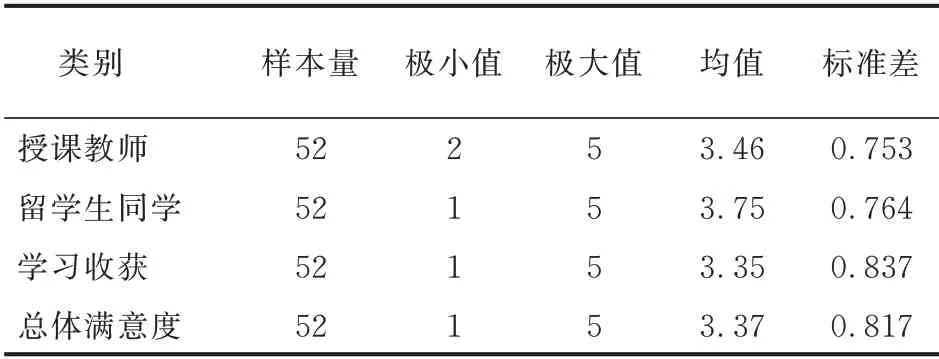

4.中国学生对跨文化混合课堂的满意度

在问卷“混合课堂学习的满意度”题目中,将选项“很不满意、不太满意、一般、满意、很满意”划分成五个等级,分别赋值1~5,对52 份问卷选项结果进行数据计算,可获得中国学生对跨文化混合课堂满意度的数据特征(见表9)。通过对跨文化混合课堂关于授课教师、留学生同学、学习收获和总体满意度四道题目的选项结果进行频次统计,可获得每道题目关于相应满意度的更直观的数据。

表9 中国学生对混合课堂的满意度情况

中国学生对混合课堂总体满意度均值3.37,选择“满意”和“很满意”的学生为28 人,占比53.8%,总体满意度不高,这与前文数据中教师教学、学生参与、学习收获情况均值均不足4.00 反映的跨文化混合课堂运行情况是一致的。具体来看,中国学生对留学生同学的满意度最高,之后依次是任课教师和学习收获。学习收获在所测的四项满意度中均值最低,选择“满意”和“很满意”的学生仅有23 人,占比仅44%。中国学生对混合课堂的学习收获满意度最低,可见混合课堂提升其教学成效成为最迫切的问题。

四、结论与建议

南京审计大学依托“一带一路”政府奖学金审计硕士留学生IAEP 项目推行的跨文化混合课堂教学模式总体运行情况较好,授课教师能够进行差异化教学和差异化评价,注重中外学生的跨文化互动。中国学生在留学生影响下能够积极地参与课堂互动。通过跨文化混合课堂的学习,中国学生的跨文化视野得到拓展、跨文化技能和外语能力有所提升。教师的差异化学习评价、学生的跨文化互动参与和学生学习收获呈显著正相关;学生的课堂规范参与和课堂保守学习行为与学习收获均不存在显著相关、甚至是负相关。中国学生对跨文化混合课堂的总体满意度不高,特别是对学习收获的满意度相对较低,即在开阔多元文化视野、提高跨文化交往技能、提升外语能力等方面还未能满足学生的需求。总之,跨文化混合课堂可以提升我国学生的国际化水平和能力,是实现高等教育在地国际化的有效途径,但还需不断地优化和完善。基于以上研究发现,笔者就提升跨文化混合课堂教学成效提出以下建议:

1.着力提升教师的跨文化素养

混合课堂教学模式下,中外学生文化背景多元、学生个性不一,授课教师的多元文化素养是组织跨文化教育教学的关键要素。教师关于文化学、民族学等的多元文化知识、对文化差异的敏感性、语言文化水平、跨文化交往能力等素养对其有效组织跨文化课程教学具有重要作用。俄罗斯多元文化教育理论研究专家古卡连科在其专著中指出,教师跨文化素养在很大程度上取决于他掌握文化之间交往语言的能力[5]。首先,提升跨文化素养应动员授课教师积极提升外语水平。访谈中发现跨文化混合课堂授课教师的外语水平一定程度上制约了学生听课的积极性和学习效果。其次,鼓励教师深入研究留学生多元的文化传统和习俗,学习文化学、民族学等相关知识,提高跨文化教育教学技能。

2.积极营造跨文化互动学习氛围

留学生是实现在地国际化的核心资源,促进中外学生跨文化互动是提升中国学生国际化水平的根本途径。然而,课堂沉默是中国大学生课堂参与的一个重要特点,并且“中国大学生的沉默呈现逐年增多的态势,且沉默的适应性日趋增强”[6]。此次调查也发现,中国学生在留学生影响下愿意尝试参与课堂互动,但仍有不少学生采取常规、保守的学习方式。如果不充分参与同多元文化背景留学生的交流互动,就错失了难得的提升机会。因而,授课教师应积极营造跨文化互动的学习氛围,通过有效的教学组织策略强化中国学生在课堂中的跨文化互动参与。

3.鼓励中国学生加大课堂学习投入

学习投入是影响学习收获的重要因素。如前文所述,混合课堂中学生的跨文化互动参与、课堂情感投入与其学习收获呈显著正向相关,课堂规范参与、课堂保守学习与学习收获相关系数极小或呈现负相关,可见混合课堂上饱满的学习热情和主动积极的学习投入是促进学生收获跨文化知识和能力的积极因素。因而,混合课堂的学习,要鼓励中国学生保持积极的学习情绪和精神状态,克服传统保守的学习模式,增加课堂学习投入,在与留学生的跨文化交流中提升自身的国际化素养。

以上结论与建议是对南京审计大学“一带一路”政府奖学金审计硕士留学生IAEP 项目2017、2018 届混合课堂中55 名中国学生开展调查的研究结果。由于样本量有限,研究结果的可推广性尚存在一定缺陷,还需要在大样本数据中展开进一步的验证。