大学生心理僵化与手机成瘾倾向:社会支持的中介作用

2019-07-24黄明明陈丽萍

黄明明,陈丽萍

(1.内蒙古师范大学,内蒙古 呼和浩特 010020;2.萍乡学院,江西 萍乡 337055)

一、研究问题

由于手机在大学生群体中的普及,过度使用手机而引发的一系列问题屡见不鲜。有研究指出,手机过度使用已成为青年人的重要公共卫生问题[1],手机成瘾(mobile phone addiction)已经对人们的身心健康产生重大影响。手机成瘾可以诱发个体心理与社会功能性障碍的产生,突出表现在对睡眠[2]、人际交往[3]和情绪情感[4]等方面的影响作用。最近有研究表明,心理灵活性(psychological flexibility)和物质依赖具有较高的相关,尤其是手机成瘾倾向(mobile phone addiction tendency)[5]。

心理灵活性指个体在变化情境中表现出的心理和行为上的灵活适应,反映个体与环境之间交互作用过程中反复出现的动力适应过程[6],是衡量个体心理健康的重要指标。与之相反的是心理僵化(psychological inflexibility),一般包含经验性回避和认知融合两大方面[7],现已成为当前心理健康研究领域的重要内容,心理健康的各个方面均与心理僵化具有高度相关性[8]。经验性回避(empirical avoidance)是指个体不愿意接纳不愉快的想法和体验,并努力回避,更不愿意与这种不愉快建立起联系,对应的功能协调为接纳。[9]认知融合(cognitive integration)是指将想法和情绪当作事实的倾向并照字面上将其解释为真实的,对应的功能协调为认知解离。[10]最近国外研究表明,心理僵化对大学生网络成瘾、手机成瘾等产生明显的影响作用。Chou W.P.等人(2017)对心理僵化和网络成瘾的关系进行了深入探究,结果发现,大学生心理僵化,尤其是经验性回避,是引发个体心理问题的主要因素,进而会导致严重的手机网络成瘾问题,心理僵化与手机网络成瘾呈现显著正相关[11]。随后Chou W.P.等人(2018)的追踪研究进一步表明,心理僵化会逐渐增加大学生的压力感知,实现对其网络成瘾和抑郁的有效预测,严重时可能导致自杀风险[12]。因此,大学生心理僵化与手机成瘾倾向呈现显著正相关,可以预测大学生手机成瘾倾向程度。

当然,心理僵化依然会受到不同因素的影响作用,既有认知状态、个性特征等内部因素,也有社会支持(social support)等外部因素的影响;有研究指出,社会支持可以在手机成瘾倾向和心理灵活性之间起到部分中介作用[5,11]。国外研究发现,个体心理僵化可以通过正念技术进行改善,而改善模式则是以提供足够多的社会支持为前提[13];国内研究也发现,社会支持可以降低个体手机成瘾倾向性水平[14]。一般来说,影响心理健康的因素都会影响其心理僵化程度,而心理僵化也会对各种心理障碍的形成和发展起到重要影响作用。有关对手机成瘾机制的研究表明,手机成瘾是一种物质依赖,主要是个体在自我控制缺失的情况下,为满足自己的心理需求而发起的从众行为,尤其是个体在适应变化的情境时最容易形成手机成瘾倾向[15],与心理僵化的基本内涵具有很大相通之处,也有研究表明手机成瘾和心理僵化具有重要的关联[16]。

因此,本研究假设社会支持在大学生心理僵化与手机成瘾倾向之间起到中介作用。在此假设的基础上,采用实证研究进行论证。

二、研究方法

1.研究对象。随机抽取江西省萍乡学院和河南省信阳师范学院的在校大学生为研究对象,以班级为单位进行集体施测,共发放问卷550份,施测前要求班级全体同学严格按照指导语作答,之后统一收回问卷。剔除无效问卷46份,最终收集有效数据504份,其中男生131名,女生373名;江西省402人,河南省148人;大一218人,大二104人,大三125人,大四57人;文史类285人,理工类154人,艺体类56人;总体平均20.21±1.56岁。

2.研究工具。(1)心理僵化测量。包含两部分:经验性回避测量和认知融合测量。两个分测验的计分之和用于评估研究对象的心理僵化程度。采用中文版接纳行动问卷(第2版)(AcceptanceandActionQuestionnaire-SecondEdition,AAQ-Ⅱ)对经验性回避程度进行测量,AAQ-Ⅱ由曹静等人在Bond等人开发的英文版基础上汉化而来,该问卷共计七个项目,七点正向计分,用于测量个体经验性回避程度。已有研究表明AAQ-Ⅱ中文版适合对国内大学生群体进行施测。[17]本研究中,AAQ-Ⅱ中文版的内部一致性系数是0.754,分半信度是0.652,符合测量学要求。采用中文版认知融合问卷(Cognitive Fusion Questionnaire,CFQ)对个体的认知融合程度进行测量,共计九道题,七级计分,得分越高,个体的认知融合程度越高。已有研究表明CFQ具有良好的信效度,适合在国内大学生群体进行施测。[18]本研究中,CFQ的内部一致性系数是0.711,符合测量学要求。

(2)手机成瘾倾向测量。手机成瘾倾向量表(MobilePhoneAddictionTendencyScale,MPATS)共16个项目, 五级计分,共四个维度:戒断症状、突显行为、社交抚慰和心境改变。总量表得分越高,手机成瘾倾向程度越严重。已有研究表明MPATS具有良好的信效度。[19]本研究中,MPATS内部一致性系数是0.748,分半信度是0.664。

(3)社会支持测量。青少年社会支持量表共有17个项目,五级计分,含有主观支持、客观支持和支持利用度三个维度,总量表得分越高,个体的社会支持程度越高。研究表明,该量表适合对大学生施测。[20]本研究中,青少年社会支持量表的内部一致性系数是0.812,分半信度是0.744,符合测量学要求。

3.数据处理。采用SPSS21.0对测量结果进行共同偏差检验、相关分析、假设检验和回归分析,利用AMOS21.0对测量结果进行路径分析和中介分析。

三、研究结果

1.共同偏差检验。由于对大学生经验性回避、认知融合、手机成瘾倾向及社会支持的测量是同时进行的,被试作答时可能会存在共同的作答偏向,导致共同偏差,影响研究结果的精准性。为此,本研究采取Harman单因子方法对所有项目进行探索性因子分析,结果显示共有九个特征值大于1的公因子被提取出来,第一个公因子解释了总变异量的13.65%,符合心理测量学要求。[21]因此,本研究数据不存在共同偏差。

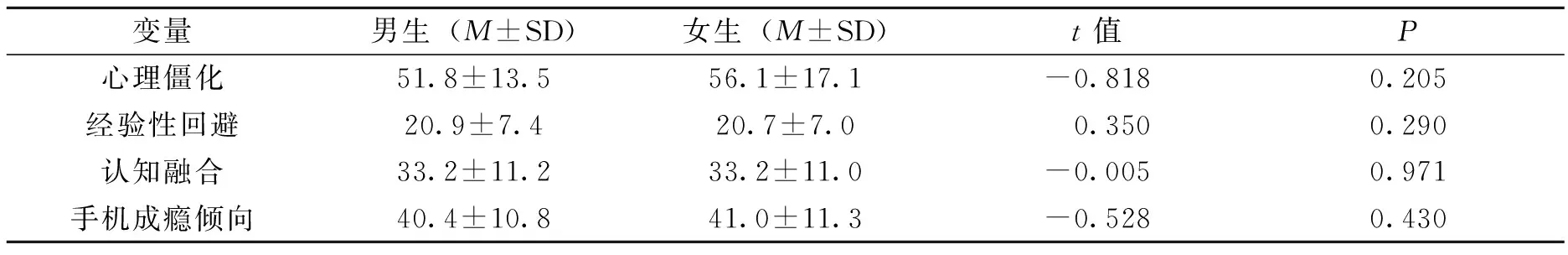

2.大学生心理僵化与手机成瘾倾向的性别差异。运用独立样本t检验对不同性别大学生在心理僵化和手机成瘾倾向上的得分差异进行分析,结果如表1所示。结果显示,504名调查对象中,大学生经验性回避得分和认知融合得分在性别上的差异均未达到显著水平,而手机成瘾倾向得分在性别变量上无明显差异。结果说明,大学生的心理僵化、经验性回避、认知融合及手机成瘾倾向均不存在明显的男女差异。

表1 大学生心理僵化与手机成瘾倾向的性别差异(N=504)

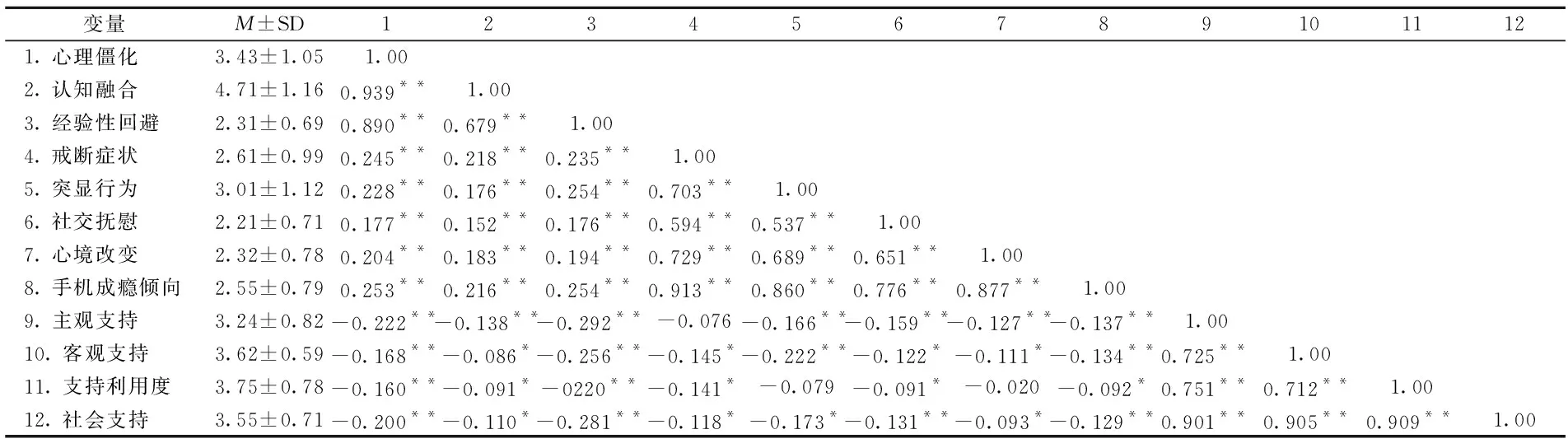

3.各变量的相关分析。对研究中设计的各个变量进行相关分析,结果如表2所示。结果表明,大学生的手机成瘾倾向与认知融合和经验性回避均呈显著的正相关(P<0.01),与青少年社会支持呈现显著负相关(P<0.01),社会支持则与认知融合和经验性回避均呈现显著负相关(P认知融合<0.05;P经验性回避<0.01),经验性回避与认知融合达到显著正相关。而心理僵化则与其他几个变量均存在显著性相关。

表2 各变量的描述统计结果与相关性 (N=504)

注:**表示P<0.01,*表示P<0.05。

4.社会支持的中介作用及检验。在各个变量相关分析的基础上,本研究围绕心理僵化对手机成瘾倾向的影响,以及对社会支持在二者影响机制间的中介作用进行检验,并将心理僵化对手机成瘾倾向的直接效应,以及社会支持在心理僵化与手机成瘾之间的中介作用及其检验结果列为重点报告内容。

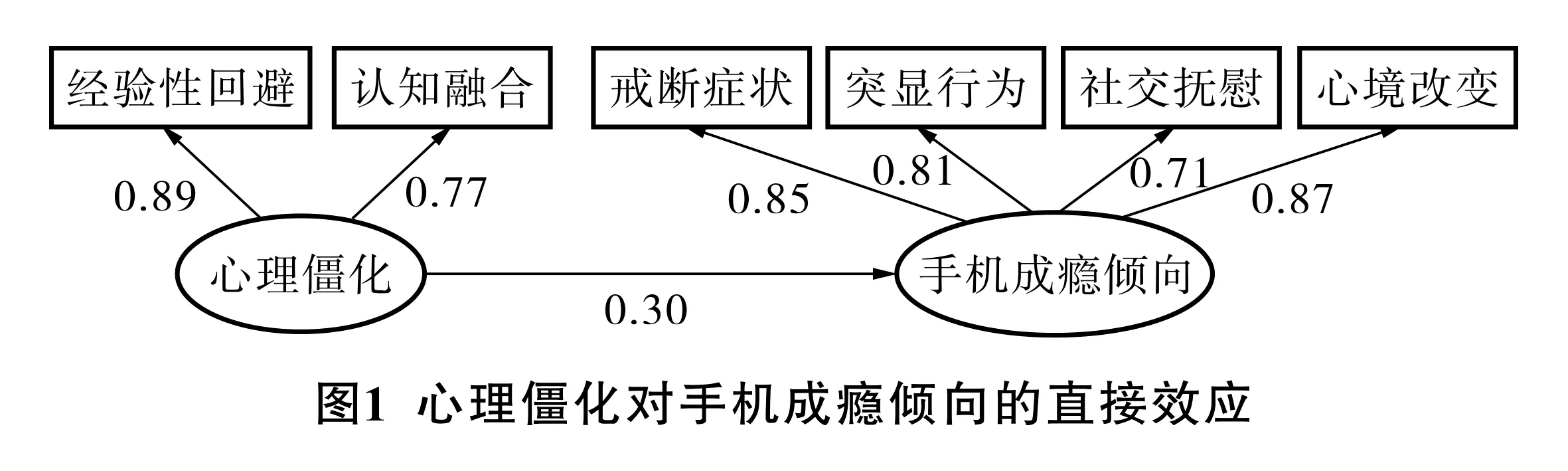

(1)心理僵化对大学生手机成瘾倾向的直接效应及其显著性。在数据建模的基础上,本研究考察心理僵化对大学生手机成瘾倾向的直接效应,并估计直接效应大小(c值)及其显著性。如果显著,说明可以进一步验证中介效应的存在,否则可能是遮掩效应。

建立心理僵化对大学生手机成瘾倾向影响的直接效应图,如图1所示。采用非参数百分位Bootstrap法对直接效应进行检验,随机重复抽取2 000样本,结果显示,各项指标拟合良好(χ2/df=2.65;GFI=0.986;NFI=0.985;IFI=0.991;CFI=0.991;RMSEA=0.057)。孤独感对拖延行为的直接效应大小是c=0.30,置信区间为0.167~0.421,不含0,影响作用显著(P=0.001<0.050),具有统计学意义。

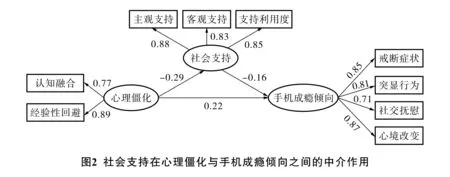

(2)社会支持在心理僵化与手机成瘾倾向之间的中介作用。首先,为了充分说明社会支持的中介作用,在前人相关研究成果的基础上,运用潜变量结构方程建模方法建立了如图2所示的影响机制,其中社会支持起到中介作用。依据相关研究者提出的有关中介检验程序[22],采用非参数百分位Bootstrap法对该数据模型进行估计,结果显示模型各项拟合指标良好(χ2/df=3.844;GFI=0.961;NFI=0.962;IFI=0.972;CFI=0.972;RMSEA=0.075)。从图2可以看出,心理僵化既可直接影响大学生手机成瘾倾向,也可以社会支持为中介,对大学生手机成瘾倾向程度产生间接影响作用。

其次,采用非参数百分位Bootstrap法对心理僵化影响社会支持(系数a)和社会支持影响大学生手机成瘾倾向(系数b)的效应大小及其置信区间进行检验,随机重复抽取2 000个Bootstrap样本进行估计,结果显示,心理僵化对社会支持的效应大小是-0.29(a值),95%置信区间为-0.386~-0.201,影响效应显著(P=0.000<0.05);社会支持对手机成瘾倾向的效应大小是-0.16(b值),95%的置信区间是-0.175~-0.130,影响效果显著(P=0.043<0.050)。

最后,对社会支持的中介效应大小(a和b值)和直接效应(c′值)的大小及其置信区间进行检验。结果显示,社会支持在心理僵化与手机成瘾倾向之间的中介效应大小(a和b值)是0.0464,95%的置信区间是0.015~0.053,不含0,具有统计意义。其中,加入中介变量社会支持之后,直接效应大小由原来的0.30(c值)下降为0.22(c′值),c′值显著(P=0.013<0.050),置信区间为0.046~0.542,不包含0,具有统计意义。这就说明社会支持在心理僵化和手机成瘾倾向之间起到部分中介作用,其中,心理僵化对手机成瘾倾向的直接效应占总效应的82.6%,社会支持的中介效应占总效应的17.4%,社会支持的中介效应可以缓解心理僵化对手机成瘾倾向的影响作用。

四、讨论

1.心理僵化、手机成瘾倾向及社会支持的相关性。本研究发现,心理僵化、手机成瘾倾向和社会支持两两相关显著,其中,心理僵化和手机成瘾倾向是显著的正相关,而社会支持与心理僵化和手机成瘾倾向均是显著负相关,这一研究结果与前人的相关研究结论保持高度一致[4,23],这说明,心理僵化的经验性回避和认知融合程度较高的个体更容易产生手机成瘾。国内外已有大量研究成果表明,心理僵化与焦虑、抑郁等负性情绪具有显著正相关[24-25],而心理僵化与成瘾行为的相关研究甚少。社会支持程度较低的个体,其手机成瘾倾向性也越明显,给予大学生必要的社会支持,有助于其身心健康发展,缺乏社会支持的大学生无法得到外界帮助,只能通过手机网络等途径释放压力,久而久之即手机成瘾。

2.心理僵化对手机成瘾倾向的直接效应。在本研究中,心理僵化对大学生手机成瘾直接效应是0.3(c值),具有显著性,揭示了心理僵化对大学生手机成瘾倾向的直接影响机制。在前人有关心理僵化与手机成瘾关系研究结论的基础上形成本研究假设,最终又论证了该假设的成立。大学生面对不愉快情境时,往往选择消极的回避态度,或者将不愉快的情景扩大化,对整个外界形成消极态度,使得个体对外界环境的灵活应对能力下降。Davis R.A.(2001)提出网络成瘾的认知—行为模型认为,成瘾是一个动态过程,不适当认知(maladaptive cognition)是引发成瘾的重要因素,它可以使得个体心理适应困难,产生病理性网络使用情况[26],为认知融合对手机成瘾倾向的预测作用提供了解释视角。

3.社会支持在心理僵化与手机成瘾之间的部分中介作用。本研究结果说明,心理僵化不仅可以直接对大学生手机成瘾倾向产生重要影响,也可以通过社会支持的中介途径产生间接影响,社会支持起到部分中介效应作用,占总效应的17.4%,论证了本研究假设。以往的诸多研究成果显示,社会支持与手机成瘾之间关系密切,可以通过改善大学生的社会支持和社会适应能力来改善大学生的手机依赖状况[14,27],且大学生的心理僵化与社会支持有显著负相关[28]。本研究结果与之相符合,说明社会支持对改善大学生心理僵化和手机成瘾倾向均具有重要作用。因此,探究大学生心理僵化与手机成瘾倾向之间的中介机制,有助于正确认识大学生手机成瘾倾向的引发、形成和发展过程,有助于有效进行针对性辅导。

综上所述,大学生心理僵化、手机成瘾倾向及社会支持具有显著的相关性,心理僵化既可以直接影响大学生手机成瘾倾向,也可以间接对手机成瘾倾向产生影响,社会支持在心理僵化和手机成瘾倾向之间起到部分中介作用。