南宋庆元“伪学逆党籍”真伪考论

2019-07-22

(湖南社会科学院 历史文化研究所,长沙 410003)

南宋宁宗即位后,韩侂胄为打击宰相赵汝愚及其道学支持者,发动了一次大规模的政治镇压行动,史称庆元党禁,其与北宋晚期的元祐党禁并称为两宋历史上最著名的党禁。南宋时便不断有人将两次党禁相提并论。魏了翁在《元符忠谏堂记》中称:“以格人元夫为奸邪,播之诏令,勒之金石,书之史册,不忌不疑,如京、卞之为,则未之见。……韩侂胄柄国,则又以附于赵忠定公者名之逆党,学于朱文公者名之伪党。”[注]魏了翁《重校鹤山先生大全集》,《四部丛刊初编》,上海:上海书店,1989年,卷四十四。北宋末年,章惇、蔡京、蔡卞等新党中人得势后,将司马光等三百多人编入“元祐党籍”,并刻石立碑,播之天下。魏了翁认为,韩侂胄所为与蔡京、蔡卞等如出一辙。既然蔡京等人为打击政敌颁行了“元祐党籍”,那么韩侂胄是否如法施为,在庆元党禁中也颁行过类似的“党籍”呢?事实似乎正是如此。南宋史书中留存有一份包含五十九人党人姓名的名单,即所谓“伪学逆党籍”。通常认为这份“党籍”与“元祐党籍”一样,是由朝廷编订并颁布施行,意在对名单中人进行禁锢。后世学者多使用这份名单来论述党禁的相关问题,却罕见对这份名单本身的来龙去脉进行深入细致的探究,显然是默认了名单的真实性。然而,不论是蔡京还是“元祐党籍”皆可谓恶名昭彰,无不牵动着南宋士大夫对于靖康之变的惨痛记忆,韩侂胄竟刻意效仿蔡京所为,似乎有违常理。“党籍”的颁布,被视作庆元党禁的高潮,构成了党禁严厉程度的重要标志。[注]参见:虞云国《宋光宗·宋宁宗》第二章《庆元党禁》,长春:吉林文史出版社,1997年,第151页;关长龙《两宋道学命运的历史考察》第四章《庆元政争之后的理学主潮化》,上海:学林出版社,2001年,第412-413页。因此,这份“党籍”的真实与否,直接关系到我们对于庆元党禁严厉性的判断。[注]在有关庆元党禁的严厉性问题上,后世论者相互间的看法差别很大。有的学者将之视作这是宋代自崇宁党禁之后的第二次“道难”,而且惨烈程度较之第一次更为严重;有的学者则认为党禁的执行并不严苛,只是因为道学获得独尊地位之后,那些受道学影响的史书有意夸大了道学中人在党禁中的受难程度。前者参见关长龙《两宋道学命运的历史考察》,第413页;后者参见刘子健《宋末所谓道统的成立》,《两宋史研究汇编》,台北:联经出版事业公司,1987年,第277页。为弄清真相,有必要对这份名单的产生过程进行重新审视。

一 学界关于党籍问题的讨论

这份“伪学逆党籍”自出现以来,基本没有见到有人就党籍的产生问题进行讨论,直至清朝四库馆臣就此问题提出了自己的看法。在为《庆元党禁》一书所撰写之提要中,他们称:

书中所录伪党共五十九人,如杨万里尝以党禁罢官,而顾未入籍,其去取之故亦颇难解。盖万里之荐朱子,实出至公,与依草附木攀援门户者迥异,故讲学之家,终不引之为气类。观所作《诚斋易传》,陈栎、胡一桂皆曲相排抑,不使入道学之派,知此书之削除万里,意亦如斯,未可遽执为定论也。至如薛叔似晚岁改节,依附权奸;皇甫斌猥琐梯荣,偾军辱国,侂胄既败之后,又复列名韩党,与张岩、许及之诸人并遭贬谪,阴阳反覆,不可端倪,而其姓名亦并见此书中,岂非趋附者繁,枭鸾并集之一证哉?[注]永瑢等《四库全书总目》,北京:中华书局,1965年,第521页。

《庆元党禁》是一本专门记述党禁始末的著作,成书于宋理宗淳祐五年(1245),撰者具体姓名不详,一般题作樵川樵叟。在四库馆臣看来,南宋朝廷确实曾颁行过党籍,但现存的这份五十九人名单已非党籍原貌,而是经过了南宋“讲学之人”私自删定,由于受道学偏见影响,他们将与道学气类不合的杨万里排斥在外,而将晚节有亏的薛叔似等人录入其中。

四库馆臣的这一论断,遭到了余嘉锡的严厉批评。在征引了南宋时期各种有关党籍的史料后,余嘉锡指出:

综此诸书观之,请置党籍之人,或云王沇,或云刘珏,虽未知孰是,党人之姓名官职亦时有小异,然其为五十九人……盖当时尝置党籍,据以贬黜禁锢,其姓名书于日历,著于实录,诸人采以著书,万里本不在党籍之中,自不得而录入之也。而《提要》乃谓讲学家不欲引之为气类,作此书者遂削除其姓名。夫以朝廷所定之党籍,而一二人乃恣其胸臆,奋笔删除,此情理之所必无,亦事实之所不容有。撰《提要》者乃凭空臆决,言之凿凿,真无稽之谈矣。[注]余嘉锡《四库提要辨证》,北京:中华书局,2007年,第343-344页。

余先生认为,杨万里虽然曾经得罪过韩侂胄,却并未因此而遭罢官,更没有进入党籍,四库馆臣认为“讲学之人”而私自删除了杨万里的姓名,是没有根据的。在他看来,这份名单乃是朝廷正式公布之党籍,“书于日历,著于实录”,没有经过后世的删改,现存的各种宋代史籍关于此事的记载若合符契,足以表明此点。

余先生的这一观点得到了学术界几乎一致的接受。如《中国历史大辞典·宋史》“庆元党禁”条称:

庆元元年,侂胄使谏官奏(赵)汝愚以宗室居相位,不利于社稷。汝愚去位……以朱熹为代表之理学家被称为“伪学”、“逆党”,颁“伪学逆党”党籍,列名者五十九人。史称庆元党禁。[注]《中国历史大辞典·宋史卷》,上海:上海辞书出版社,1984年,第137页。

束景南在《朱子大传》中亦云:

(庆元三年)十二月二十九日,知绵州王沇上书奏请设立伪学之籍……于是反道学新贵们效法元祐党籍的故伎,开列了一份五十九人的伪逆党籍。[注]束景南《朱子大传》,北京:商务印书馆,2003年,第1028页。

其他如郦家驹、刘子健、范立舟、关长龙、沈松勤等学者皆持相同看法[注]刘子健《宋末所谓道统的成立》,原载《文史》第六辑,1979年,此据氏著《两宋史研究汇编》,台北:联经出版事业公司,1987年,第276-277页;郦家驹《试论关于韩侂胄评价的若干问题》,《中国史研究》1981年第2期;范立舟《理学在南宋宁宗朝的境遇》,《暨南学报(哲学社会科学版)》2002年第3期;关长龙《两宋道学命运的历史考察》第四章《庆元政争后的理学主潮化》,第412-413页;沈松勤《南宋文人与党争》第三章《从“隆兴和议”到“庆元党禁”》,北京:人民出版社,2005年,第119-120页。,都认为这一党籍名单是朝廷所颁布,其时间就在庆元三年(1197)十二月,是因知绵州王沇的建议而施行。

不过,虞云国对这一观点做了修正。他发现名单中有些人在庆元三年十二月前后尚未受到任何冲击,不可能进入党籍。他说:

对这张名单一般都认为是庆元三年王沇上疏后即编定的。但笔者认为:庆元三年末、四年初所列名单或未至59人,其中个别人应是其后补入的,即如谏立党籍的黄由四年还在任礼部尚书,而布衣吕祖泰乃庆元六年上书以后才引起韩党注目和嫉视的。故而这两人就不至于在庆元三、四年间即入党籍。[注]虞云国《宋光宗·宋宁宗》,第150页。

虞先生认为,庆元三年十二月王沇上疏后,朝廷确实颁布了党籍,但当时并没有包括全部五十九人,而是在此后又陆续有所增补,才最终形成了今天所见到的名单。高纪春、何忠礼大致接受了这种观点,皆认为名单的形成有一个过程。[注]高纪春《道学与南宋中期政治——庆元党禁探源》,河北大学博士学位论文,2001年,第66页;何忠礼《宋代政治史》第十四章,杭州:浙江大学出版社,2007年,第454页。

近来,许浩然在对党籍名单的研究中发现了与虞云国同样的问题。不过,他认为,在名单中的五十九人全部遭到惩处前,朝廷不大可能颁布党籍。他言道:

王沇建议朝廷置籍其实只是党籍事件的起点,远非五十九人名单产生的时间。在庆元三年十二月以后又陆续有人补充列入党籍,最终增至五十九人,于某一时间被朝廷颁布。[注]许浩然《周必大的历史世界——南宋高、孝、光、宁四朝士人关系之研究》,南京大学博士学位论文,2013年,第177页。

名单中最后一位遭贬谪之人为周必大,其时间在嘉泰元年(1201)二月。至嘉泰二年二月,朝廷已开始松弛党禁,故他推断:“五十九人的名单当最终产生于嘉泰元年二月至二年二月的某个时间,为党禁之结局。”[注]许浩然《周必大的历史世界——南宋高、孝、光、宁四朝士人关系之研究》,第178-179页。

既有的关于“伪学逆党籍”的讨论,除了在党籍形成的具体时间和过程上尚存有一些不同意见外,几乎一致认为党籍是真实存在的,是经由朝廷所正式颁行。这些论点乍看之下,都是建立在大量宋代史料记载的基础上,具有相当的根据。因此,要想对这一问题提出质疑,首先就需要对相关的史料进行考察。

二 朝廷并未颁行党籍

现存南宋史籍中,较为完整地收录这份五十九人党籍名单者,主要有六种史籍,分别是李心传《建炎以来朝野杂记》(以下简称《朝野杂记》)和《道命录》、樵川樵叟《庆元党禁》、俞文豹《吹剑四录》、佚名《续编两朝纲目备要》(以下简称《纲目备要》)、刘时举《续宋中兴编年资治通鉴》(以下简称《续宋编年》)。可以说,党籍名单遍及南宋晚期的各种主要史籍。然而,这些史籍看似多样,相互之间却有着非常密切的传承关系。《朝野杂记》与《道命录》皆出自李心传之手,两者关系自不待言。梁太济对除《吹剑四录》以外上述各种史籍之间的关系进行过考证,他指出,《道命录》卷七上、下“所收材料,特别是李心传所附案语,实际上已经涉及庆元党禁事件的各个方面和经过始末,为《庆元党禁》的撰述提供了基本依据”,可知《庆元党禁》乃主要依据《道命录》而来,而《庆元党禁》一书的“全部内容几乎全被《两朝》录入书中,大部为目,只有少数列作纲”,此外《纲目备要》的内容,“无论是业经推定其史源的部分,还是尚难推定其史源的部分,李心传的著述皆占有极重要的地位”,所谓李心传的著作即包括《朝野杂记》与《道命录》在内。刘时举的《续宋编年》,“基本内容是转录、并合或删节《两朝》的有关记载而成的”[注]梁太济《〈两朝纲目备要〉史源浅探——李心传史学地位的侧面观察》,载《文史》第32辑,北京:中华书局,1990年。。至于俞文豹的《吹剑四录》成书于宋理宗淳祐十年(1250)[注]俞文豹《吹剑录全编》,张宗祥校订,上海:古典文学出版社,1958年,第89页。,稍后于《庆元党禁》,该书的史料来源不甚清楚,但就有关“伪学逆党籍”的记载来说,只要将其文字与《朝野杂记》相对照,可以很明显看出其中因袭之痕迹(详下)。很显然,单就与庆元党禁有关的内容来看,这些看似多样的史籍记载都与李心传有着密切关系,可以视作同一系统之史料。因此,弄清李心传所记载之党籍名单的来源就尤为重要。

李心传的《朝野杂记》甲集成书于嘉泰二年(1202)冬[注]李心传《建炎以来朝野杂记》,徐规点校,北京:中华书局,2000年,第3页。,庆元党禁的松弛在嘉泰二年二月,两者时间前后紧接,书中关于党禁的内容是差不多在党禁发生的同时或稍后即被李心传记录了下来,是以当时人来记当时事,当具有较高的可信度。其中,关于党籍名单的内容,出现在《朝野杂记》甲集第六卷《学党五十九人姓名》条。现录之如下:

自禁伪学之后,刘侍郎珏以故御史免丧入见,上言前日之伪党,今日又变而为逆党,且献策以消之。于是自庆元至今,以伪学、逆党得罪者凡五十有九人。宰执四人……待制已上十三人……余官三十一人……武臣三人……(已上并见于台谏章疏中。)士人八人……[注]李心传《建炎以来朝野杂记》,第139-140页。

引文中的省略部分,为具体的人员姓名及其职务。这里提到的侍郎刘珏,一作“刘三杰”,其上言在庆元三年(1197),《道命录》中收录了该道奏疏,其中有云:

今日之忧有二,有边境之忧,有伪学之忧……至(赵)汝愚则素怀不轨之心,非此曹莫与共事,而此曹亦知汝愚之心也,垂涎利禄,甘为鹰犬,以觊幸非望……盖前日之伪党,至此变而为逆党矣……臣谓今日之策,惟当销之而已。其习伪深而附逆固者,自知罪不容诛,终不肯为国家用。其他能革心易虑,则勿遂废斥,使之去伪从正,以销今日之忧。[注]李心传《道命录》,《丛书集成初编》,北京:中华书局,1985年,第76-77页。

奏疏附注中有“闰六月六日,奉圣旨依”字样,看来是得到了朝廷的允准,即将道学中人由先前的“伪学”升格定性为“逆党”。李心传指出在此之后,朝廷上下因为“伪学”和“逆党”两个罪名而遭贬谪的官员士人共有59人。所谓“自庆元至今”中的“今”,应该是指李心传撰书之时,即嘉泰二年(1202)冬之前。这里,李心传并没有说这份名单就是朝廷所颁行的党籍,更没有说这份名单是在刘珏的建议下所置之“党籍”。然而,俞文豹在《吹剑四录》中称:“侍郎刘珏目为逆党,请置伪学逆党籍,凡五十九人。”[注]俞文豹《吹剑录全编》,第96页。毫无疑问,俞文豹误解了李心传的意思,并对《朝野杂记》中的记载进行了不恰当的删节。在上引《朝野杂记》的内容后,李心传紧接着记述道:

庆元三年十二月丁酉,知绵州王沇朝辞入见,请自今曾系伪学举荐、升改及举刑法廉吏自代之人,并令省部籍记姓名,与闲慢差遣。事既行,黄子由为吏部侍郎,建言:“人主不当待天下以党与,不必置籍以示不广。”沇,故资政殿大学士韶曾孙也。五年六月己丑,擢沇利路转运判官。时子由权礼部尚书,未几出帅蜀。张参政岩为殿中侍御史,奏子由阿附权臣,植立党与,遂降子由杂学士奉祠焉。[注]李心传《建炎以来朝野杂记》,第140页。

今人的研究基本上都认为朝廷颁布党籍是在庆元三年(1197)十二月之后不久,而且正是王沇的上奏促成了此事,主要根据即在于此。依据这里的记载,王沇确实曾向朝廷提出过设置党籍的建议,对于此事的结果,文中称“事既行”,似乎此建议得到了朝廷的允准并付诸了实施。但李心传随后又称,王沇的建议虽被朝廷接受并开始施行,但不久就遭到了吏部侍郎黄由(字子由)的反对。朝廷对黄由建言的态度究竟如何,李心传没有明确说明,只是记载了王沇被擢升为利州路转运判官,而黄由则遭弹劾罢官。这就给人一种暗示,似乎朝廷最终完全按照王沇的建议而颁行了党籍。樵川樵叟《庆元党禁》的记载较之李心传走得更远,书中称:

(庆元三年)冬十二月丁酉,知绵州王沇乞置伪学之籍……吏部侍郎黄由奏:“人主不可待天下以党与,不必置籍以示不广。”殿中侍御史张岩论由阿附权臣,植立党与。由遂罢去。未几,擢沇利路转运判官。[注]樵川樵叟《庆元党禁》,《丛书集成初编》,北京:中华书局,1985年,第17页。

较之李心传的记载,该书将王沇升任利州路转运判官的时间完全抹去,代之以“未几”二字,这显然会更加容易让读者误以为黄由的贬谪和王沇的升迁,都是紧接着王沇的上言而发生的。此后,《纲目备要》《续宋编年》《宋史全文》等书,皆是按照与《庆元党禁》相同的方式对此事加以记载。[注]分别参见:佚名《续编两朝纲目备要》,汝企和点校,北京:中华书局,1995年,卷五“庆元三年十二月丁酉”条,第83-84页;刘时举《续宋中兴编年资治通鉴》,王瑞来点校,北京:中华书局,2014年,卷十二“庆元三年十二月”条,第275页;佚名《宋史全文》,汪圣铎点校,北京:中华书局,2016年,卷二十九上“庆元三年十二月丁酉”条,第2459页。但实际上,王沇的上言在庆元三年(1197)十二月,而其擢升利州路转运判官,李心传已点明是在庆元五年六月;黄由遭弹劾罢官,更是在其后的庆元五年十月。据《宋会要辑稿》载,庆元五年十月七日,“新四川安抚制置使兼知成都府黄由指挥寝罢,除华文阁直学士与宫观。以臣僚言其缔结伪党,谄媚权臣”[注]徐松《宋会要辑稿》,北京:中华书局,1957年,第4054页。。这两件事上距庆元三年十二月,已过了将近两年的时间,很难说与王沇上言之事存在着直接的因果关系。但是,由于李心传不适当的记述所造成的误解,在《庆元党禁》《纲目备要》等书的不断因袭下,得到了更进一步的强化。事实上,王沇的建议最终并未能付诸实施。李心传在《道命录》中,为《谕告伪邪之徒改视回听诏书》所加按语云:

又用新知绵州王沇言,自今曾受伪举荐、关升及刑法廉吏自代之人,并令省部籍记姓名,与闲慢差遣。盖前此已有旨奏举改官人,并令声说不系伪学,如系伪学,甘伏朝典。故沇又有此请也。吏部侍郎黄由子由奏:“人主不可待天下以党与,不必置籍以示不广。”起居舍人费士寅戒父新为侂胄所爱,亦引蔡京文德殿碑事,为侂胄方之。沇议遂格。[注]李心传《道命录》,第79-80页。

王沇上奏后,由于吏部侍郎黄由反对,与韩侂胄关系密切的起居舍人费士寅也提出异议,使得该建议最终未能得到施行。《纲目备要》载,庆元五年,礼部侍郎何异对时任殿中侍御史的张岩说:“黄耆年来可谓大有定力,如去年置籍事,今年策题事,皆能回用事者之听。”[注]佚名《续编两朝纲目备要》,卷五,第89页。根据上下文,知道何异口中的黄耆正是指黄由。此亦可证明他对置籍的反对是有效的。后来《纲目备要》在记载此事时却忽略了其中曲折,该书于庆元三年十二月丁酉条下记载“籍伪学”云:

知绵州王沇乞置伪学之籍……从之。于是自庆元至今,以伪学逆党得罪者凡五十有九人。[注]佚名《续编两朝纲目备要》,卷五,第83页。

《续宋编年》所载[注]刘时举《续宋中兴编年资治通鉴》,第275页。与此一致,当是延袭《纲目备要》而来。殊不知在“从之”之后,朝廷随即又否定了王沇之言。如此,就难免会令人误以为王沇的奏请得到了实施。近代学者关于朝廷于庆元三年十二月在王沇的奏请下颁布党籍的论断,就是在这种误解的情况下做出的。

既然王沇的奏请起初得到了朝廷允准,其后又在黄由等人的反对下被否定,那么在此过程中王沇的奏请究竟施行到了何种程度呢?所谓“党籍”有无被制订出来呢?朱熹在给友人的信中有两处论及此事。在给田澹的信中,朱熹言道:

闻道学钩党已有名籍,而拙者辱在其间,颇居前列,不知何者为之?及所指余人谓谁?皆望一一条示也。[注]朱熹《朱熹集》,郭齐、尹波点校,成都:四川教育出版社,1996年,第5225页。

从中可知朱熹当时已风闻朝廷制订党籍,且获悉自己被置于前列,但具体情况尚不清楚,故希望田澹能够告知详情。在另一封给刘光祖的信中,朱熹称:

某屏处如昨,近以乡邑不静,挈家入城,扰扰逾月,今且归矣。间读邸报,幸复联名,而贱迹区区乃先众贤,为不称耳。侧听久之,未有行遣,势不能免,姑静以俟之耳。[注]朱熹《朱熹集》,第5357-5358页。

看来,此时朱熹业已从邸报中看到了一份党籍名单,知道自己与刘光祖皆名列其中,且自己位在“众贤”之前,但他又称“侧听久之,未有行遣”。在王沇的建议中包括两个方面,一是“令省部籍记姓名”,二是将名籍中人“与闲慢差遣”。从朱熹的信中可知,朱熹看到了名籍,却久久未等来朝廷的相应处置。这表明,当时朝廷确实曾在王沇的建议下制订了一份党籍,且从朱熹在党籍中的位置来看,此党籍与李心传所开列的学党名单可能基本相同。

不过,需要注意的是,《朝野杂记》中的学党名单,虽可能与朝廷制订的党籍在结构上大致相同,但内容却必然存在差异。正如虞云国、许浩然等人所指出,朝廷制订党籍的庆元三年(1197),吕祖泰、周必大等人尚未受到贬谪,不可能列名党籍,《朝野杂记》所记载的学党名单很明显系李心传整理后的产物。实际上,李心传已指出了此点。前引《学党五十九人姓名》条目中,在记述完“武臣三人”的姓名后,李心传加有一条注文:“已上并见于台谏章疏中。”[注]李心传《建炎以来朝野杂记》,第139-140页。《庆元党禁》在记载这份名单的结尾处同样写道:“已上并见于当时台谏章疏。”[注]樵川樵叟《庆元党禁》,第5页。这一方面可证明《庆元党禁》中的名单直接源于《朝野杂记》,另一方面则表明学党名单中的部分官员士人的姓名是李心传从党禁期间的台谏章疏中摘录编入的。

综上所述,可知南宋朝廷在王沇的奏请下确实制订了一份党籍名单,并在邸报中公布了出来,但最终却未正式颁行实施,名单中人皆未因此遭到处置。《朝野杂记》中收录的学党名单,是李心传在朝廷公布的党籍名单基础上,补充进部分在党禁期间遭到贬谪的官员士人姓名后的产物。此后各种宋代史籍中所出现的名单无不直接或间接地渊源于此。对于名单的来源,李心传在《朝野杂记》中已经给出了较为明确的答案,然而他在叙述此事时却不恰当地将刘三杰的上言、王沇的奏请以及此后黄由、王沇的官职升降等事件与名单连续书写,让后人错误地以为这些并无直接关系的事件之间存在着某种必然的因果联系。随后出现的各类史籍又对李心传的记载进行了不适当的删节,导致这种误解进一步强化。大概从俞文豹的《吹剑四录》开始,就已有人误以为在庆元党禁期间朝廷确实曾颁布施行过所谓党籍。此后直至近代,这种观点被普遍接受,根深蒂固。

三 赵汝愚等以“逆党”得罪非实

《道命录》中将这份59人名单命名为“伪学逆党籍”,但今天所见的十卷本《道命录》已非李心传所撰之原貌。据四库馆臣考订,今存十卷本的《道命录》乃是元代程荣秀在李心传五卷本《道命录》的基础上重新编定而成,尤其第七卷以下的内容更是经过了大量增删,与原书相去甚远。[注]永瑢等《四库全书总目》,第537页。蔡涵墨通过将十卷本的《道命录》与《永乐大典》中残存的原本《道命录》进行比较,已指出这份党籍并不见于原本《道命录》,系程荣秀后来增补而成[注]蔡涵墨《〈道命录〉复原与李心传的道学观》,《历史的严妆——解读道学阴影下的南宋史学》,北京:中华书局,2016年,第380-381页。,故所谓“伪学逆党籍”的名称当亦是程荣秀所拟定。不过,程荣秀亦非凭空杜撰。李心传在《朝野杂记》中说,这份名单上的五十九人皆是“以伪学、逆党而得罪者”[注]李心传《建炎以来朝野杂记》,第139页。,“伪学逆党籍”当因此得名。在这里,无论是程荣秀还是李心传,似乎都认为朝廷当时真的曾将赵汝愚及其道学支持者认定为“逆党”,并加以惩处。是否果真如此呢?李心传等人的主要依据在于刘三杰的奏疏。刘三杰在前引庆元三年(1197)所上奏疏中提醒朝廷,道学群体在绍熙末、庆元初与赵汝愚相结合时已由“前日之伪党”而变为“逆党”,要求朝廷必须严加防范。[注]李心传《道命录》,第76-77页。当代的研究者也认为在刘三杰的上疏后,朝廷对道学集团的定性由伪学、伪党上升至逆党,如束景南就称朝廷对道学的打压存在着一个“道学—伪徒—逆党”逐步升级的过程[注]束景南《朱子大传》,第1007页。。

诚然,根据《道命录》记载,刘三杰的这道奏疏确实得到了朝廷的允准。但另一方面,朝廷似乎又没有真的将道学群体定性为“逆党”,而作为“逆党”之魁的赵汝愚也没有因此被认定为“逆臣”。既然“逆党”是较之“伪学”“伪党”更严厉的定性,在此后攻击道学的各类文字中理应得到频繁使用,但事实却非如此。庆元四年(1198),右谏议大夫姚愈上奏宁宗称:

臣窃见近世行险侥幸之徒,创为道学之名……权臣力主其说,结为死党……夫元祐之党如彼,而今伪党如彼,臣愿特降明诏,播告天下,使中外晓然知邪正之实,庶奸伪之徒不至假借疑似,以盗名欺世。[注]李心传《道命录》,第77页。

姚愈此奏距刘三杰的上疏已近一年,但在该书中,姚愈依旧将道学群体称为“伪党”“奸伪之徒”,只字未涉“逆党”之事,而对赵汝愚则目之为“权臣”。针对姚愈的请求,宁宗下达了一封告诫“伪邪之徒”的诏书,其中有云:

朕惟向者权臣擅朝,伪邪朋附,协肆奸宄,包藏祸心。赖天地之灵,宗庙之福,朕获承慈训,膺受内禅,阴类坏散,国势复安。[注]李心传《道命录》,第79页。

同样将赵汝愚称作“权臣”,将道学中人视作“伪邪”之徒,这与刘三杰上疏之前的朝廷舆论基本上没有差别。从刘三杰的奏疏中可知,当时确实存在着一种倾向,希望将赵汝愚及其道学支持者定性为“逆党”,但要成功做到此点,就需要证明赵汝愚有谋逆之心。在刘三杰和姚愈的奏疏中,实际上都曾列举了不少此类的证据,因多半似是而非而不具有较强的说服力。至庆元五年正月,发生了震动一时的蔡琏“诬告赵汝愚有异谋”案[注]佚名《续编两朝纲目备要》,第87页。。《庆元党禁》记载了此事始末,称:

庆元五年己未正月,诏彭龟年追三官勒停,曾三聘追两官,蔡琏补进义校尉。用琏诬告汝愚事也。初,汝愚定策之时,直省官蔡琏从傍窃听,欲行漏泄,汝愚觉而囚之。上即位,遂从轻决配。四年冬,窜归辇下,用事者闻之,以为奇货,乃使琏排日供且诬汝愚定策时有异谋,凡往来宾客所言七十余纸。文书既就,乃议送大理。时侂胄之党欲捕龟年、三聘及徐谊、沈有开、叶适、项安世等送棘寺,中书舍人范仲艺草驳奏袖录黄见侂胄,语之曰:“公今日得君,凡所施为当一以魏公为法,章、蔡之权非不盛,至今得罪清议,以同文之狱故尔。”侂胄曰:“某初无此意,以诸公见迫,不容但已。”问其人,乃知京镗、刘德秀实主其事。侂胄取录黄藏之,事遂格。既而谏官张釜、陈自强,御史刘三杰、张岩、程松连疏有请。诏以累经赦宥,遂有是命。[注]樵川樵叟《庆元党禁》,第18页。

蔡琏为赵汝愚下属之直省官,得以参与绍熙内禅的整个过程,从他口中说出的话较之他人显然会具有更大的可信度。因此,当他于庆元四年(1198)冬回到临安后,很快就被所谓“用事者”,应该即是宰相京镗等人所相中,意欲利用他来兴起大狱,坐实赵汝愚及其支持者在绍熙内禅过程中曾有“异谋”,以便于进一步打击赵汝愚及其支持者。若此事得成,便可以如刘三杰所言,将赵汝愚及其支持者一举打成“逆党”。然而,在范仲艺的劝说下,韩侂胄最终改变态度,阻止了京镗等人的行动。虽然在张釜、刘三杰等台谏官的压力下,朝廷对彭龟年、曾三聘两人进行了贬谪,却并不是以“逆党”之名。据《宋会要辑稿》记载:“(庆元五年)二月十五日,朝请大夫彭龟年追三官勒停,朝奉郎曾三聘追两官。以右谏议大夫张釜言:‘二人最为汝愚腹心,今尚逃宪纲,公论籍籍。’”[注]徐松《宋会要辑稿》,第4053页。表明赵汝愚有“异谋”之事最终未能坐实。至嘉泰二年(1202),朝廷所松弛的也仅仅是“学禁”,即伪学之禁,而非所谓的“逆党之禁”。《纲目备要》记载此事称:

(嘉泰二年)正月癸亥,言者论近岁习伪之徒唱为攻伪之说,今阴阳已分,真伪已别,人之趋向已定,望播告中外,专事忠恪,奏可。[注]佚名《续编两朝纲目备要》,第124页。

所言依旧仅限于“伪学”“习伪之徒”,丝毫未涉及所谓“逆党”之事。可以确信,在党禁期间,朝廷中虽有不少官员曾有意将赵汝愚及其道学支持者打作“逆党”,并为此屡屡上疏,甚至不惜制造大狱,但都未能成功。在当时,以伪学而得罪者,以赵汝愚之党而得罪者,确实不乏其人,但并没有如李心传所说真正以“逆党”而得罪者,程荣秀将这份名单命名为“伪学逆党籍”也并不确切。

四 李心传记载“党籍”之初衷

虽然朝廷在庆元三年(1197)确实制订过一份“党籍”,且其结构也可能与《朝野杂记》中所收录的学党名单大体相同,但后者却并不是对前者的如实反映。李心传在朝廷制订的“党籍”基础上,又进一步增加了部分官员士人的姓名,可以说现在所见的“党籍”名单是经李心传整理后的产物。同时,李心传声称这些人以“逆党”而获罪亦与事实不符。除此之外,在记述“党籍”始末时,李心传又有意无意地模糊了“党籍”未曾施行的事实,给人造成一种朝廷确实制订并实施了“党籍”的错误印象。对于李心传这样出色的史学家来说,这些状况的出现似乎不能简单地归咎于撰写的失误,而应当有其特别的用意。

那么,李心传选择记载这份“党籍”的用意何在呢?若将这份名籍与宋徽宗年间的元祐党籍相对照,或可知悉李心传之用心。

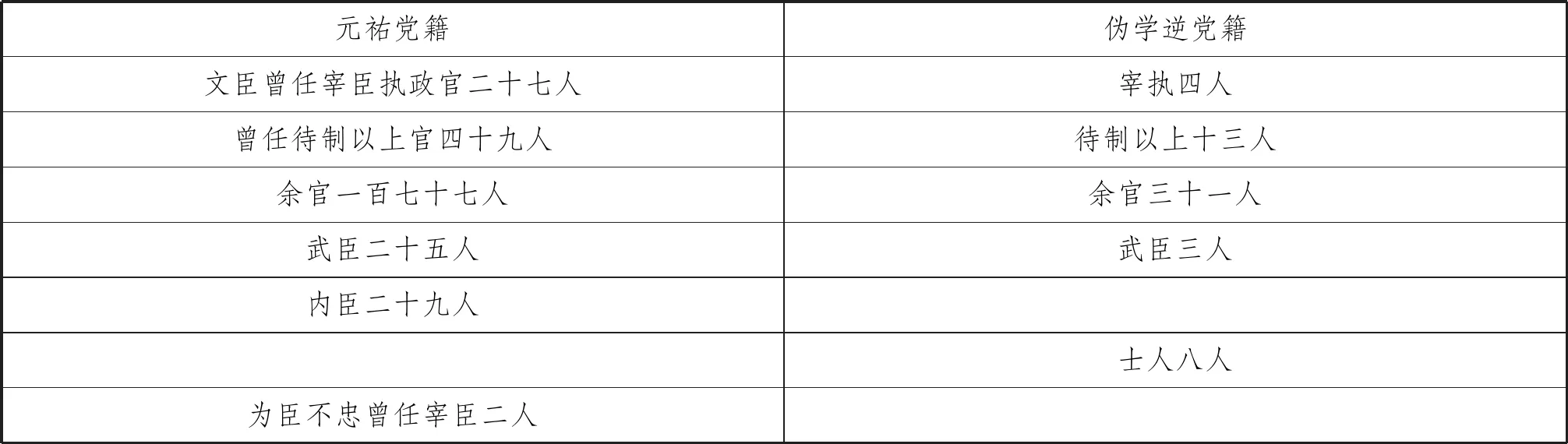

崇宁(1102-1106)年间,宋徽宗任用蔡京为相,力主“绍述”熙丰新政,将反对变法的元祐臣僚斥为“奸党”。崇宁三年,又将文彦博、司马光等三百零九名曾于元祐(1086-1094)、元符(1098-1100)年间反对变法的官员籍定姓名,由徽宗御书刻石于文德殿门东壁,并由蔡京手书刻石于各州县。[注]黄以周《续资治通鉴长编拾补》,顾吉辰点校,北京:中华书局,2004年,第818页。这份名单通常即被称作“元祐党籍”,而这些包含党人姓名的刻石则被称作“元祐党人碑”或“元祐党籍碑”。在今本的《道命录》中,就完整地收录了这份“元祐党籍”[注]李心传《道命录》,第15-19页。。我们可以将这份党籍名单与所谓“伪学逆党籍”的结构进行对比,现列表如下:

元祐党籍伪学逆党籍文臣曾任宰臣执政官二十七人宰执四人曾任待制以上官四十九人待制以上十三人余官一百七十七人余官三十一人武臣二十五人武臣三人内臣二十九人士人八人为臣不忠曾任宰臣二人

备注:此处所录之元祐党籍,系根据《道命录》卷二《元祐党籍碑》,此外马纯《陶朱新录》(《影印文渊阁四库全书》,台湾商务印书馆1986年版)中亦收录有此份名籍,可参见。

可以看出,“伪学逆党籍”与元祐党籍除了涉及人数多寡不同外,基本结构如出一辙。李心传选择在《朝野杂记》中收录这份名单,当是有意让世人借此联想起元祐党籍,进而将庆元党禁与发生在北宋末年的那次党案联系起来。经过靖康之变,南宋士人对北宋中后期的新党与旧党之争基本上已形成共识,就是将司马光、吕公著等旧党中人视作贤人君子,元祐政治更是被视作值得追忆与效仿的典范,庆元年号即是由庆历与元祐两个年号组合而成;而站在旧党对立面的蔡京等人,则已成为无可非议的“奸臣”。因此,元祐党籍中人虽在徽宗时被视作“奸党”,但在南宋已然变成名副其实的“君子”之流。尽管王沇建议朝廷制订这份“党籍”的目的,是意图通过这种方式将赵汝愚及其道学支持者定性为奸邪之徒。但李心传的目的显然不在于此,其用意当在于通过这种途径将名单上的赵汝愚、朱熹等59人与元祐党籍中的司马光、吕公著等对应起来,而将发动庆元党禁的朝中官员等同于蔡京之辈。这可以从嘉定十七年(1224)他为《道命录》所撰写的序文中得到印证。在该序中,李心传称:

窃考道学之废兴,乃天下安危国家隆替之所关系,未尝不叹息痛恨于惇京桧侂之际也……今参取百四十年之间,道学废兴之故,萃为一编,谓之《道命录》。盖以为天下安危国家隆替之所关系者,天实为之,而非惇京桧侂之徒所能与也。虽然,抑又有感者,元祐道学之兴废,系乎司马文正之存亡,绍兴道学之兴废,系乎赵忠简之用舍,庆元道学之兴废,系乎赵忠定之去留。[注]李心传《道命录》,第1页。

其中,“惇京桧侂”分别指代章惇、蔡京、秦桧、韩侂胄,司马文正、赵忠简、赵忠定则分别是司马光、赵鼎及赵汝愚。在李心传心中,已将韩侂胄所发动之庆元党禁与蔡京等人制造的元祐党祸、秦桧绍兴(1131-1162)年间对道学的打压等事完全等同了起来,而赵汝愚则成了与司马光、赵鼎齐名的道学捍卫者。从表面上看,李心传似乎只是如实记载了一份在党禁期间确实曾由朝廷公布的“党籍”名单,但褒贬之意已暗藏其中。《朝野杂记》甲集撰成于嘉泰二年(1202),当时朝廷虽然松弛了党禁,但韩侂胄等发动党禁之人依旧大权在握,李心传不可能如后来在序文中那样对韩侂胄等直接加以指责,故选择用这种方式来婉转表达自己对此事的是非判断。

这种将朝野对道学的攻击同蔡京等人对元祐党人的打击联系起来的做法,在南宋的道学之士中是十分普遍的。早在淳熙十五年(1188),朱熹在给孝宗的封事中即称其时:

一有刚毅正直、守道循理之士出乎其间,则群讥众排,指为道学之人而加以矫激之罪,上惑圣聪,下鼓流俗。盖自朝廷之上以及闾里之间,十数年来,以此二字禁锢天下之贤人君子,复如崇、宣之间所谓元祐学术者,排摈诋辱,必使无所容措其身而后已。[注]朱熹《朱熹集》,第475页。

这里朱熹已将当时朝野上下对道学的指责,与徽宗崇宁(1102-1106)、宣和(1119-1125)年间对元祐学术的禁止联系了起来。庆元党禁期间,此种做法依旧存在,这在《道命录》中所收录的当时官员攻击道学的奏疏中即有突出的反应。庆元四年(1198),姚愈在奏疏中就说:

臣窃见近世行险侥幸之徒,创为道学之名,窃取程颐、张载之说,张而大之,聋瞽愚俗,权臣力主其说,结为死党。陛下取其罪魁之显然者,止从窜免,余悉不问,所以存全之意,可谓至矣。奈何习之深者,怙恶不悛,日怀怨望,反以元祐党籍自比。如近日徐谊令弟芸,援韩维谪筠州日,诸子纳官赎罪,以求归侍,此皆假借元祐大贤之名,以欺天下后世。[注]李心传《道命录》,第77页。

可知党禁期间不少遭到贬谪的官员士人有意将此事与元祐党籍相比拟,徐谊之弟更援引元祐党人韩维之例,令徐谊诸子“纳官赎罪,以求归侍”。姚愈上疏后,朝廷下诏告诫这些贬谪之人,诏书中斥责这些“伪邪之徒”是“窃附元祐之众贤,而不思实类乎绍圣之奸党”,警告他们“毋得借疑似之说,以惑乱世俗”。[注]李心传《道命录》,第79页。

党禁结束后,这种做法变得更为流行。如魏了翁在《元符忠谏堂记》中写道:

然而以格人元夫为奸邪,播之诏令,勒之金石,书之史册,不忌不疑,如京、卞之为,则未之见……韩侂胄柄国,则又以附于赵忠定公者名之逆党,学于朱文公者名之伪党……温文正公、申正献公与凡元祐、元符著籍之士,以及乎绍兴、庆元党人,盖皎然如天日之清明,庸夫孺子,裔夷丑虏,孰不知之。[注]魏了翁《重校鹤山先生大全集》,卷四十四。

魏了翁已直接将司马光、吕公著等元祐党人与赵汝愚、朱熹等庆元党人相提并论,而将蔡京、蔡卞等人与韩侂胄归为一类。在李心传所撰“党籍”中尚暗藏之深意,随着韩侂胄的被诛杀论罪,已然可以公开地显露出来。真德秀在《蜀人游监簿庆元党人家乘后跋》中亦称:

庆元党人者,韩侂胄所立名也。夫君子群而不党,党之为言,岂美名也哉?侂胄以此诬当世之贤,余意当世之贤将引避之不暇,而后溪刘先生顾以是名游公之墓,大理寺丞君复以是名其家乘焉。何哉?盖是是非非之理,天实为之,非人力可以倒置也……当庆元初,众贤盈廷,人称为小元祐,而侂胄以区区鹖弁,乃欲祖章、蔡故智,一罔而空之,于是奸党之名以立。[注]真德秀《西山先生真文忠公文集》,《四部丛刊初编》,上海:上海书店,1989年,卷三十五。

后溪刘先生是刘光祖,游公是游仲鸿,两人皆在五十九人名籍之中。据《宋史·游仲鸿传》载,游仲鸿于嘉定八年(1215)去世后,“刘光祖表其隧道曰:‘于乎,庆元党人游公之墓。’”[注]脱脱等《宋史》,北京:中华书局,1977年,第12151页。“大理寺丞君”是指游仲鸿之子游似[注]脱脱等《宋史》,第14页。,看来他在其父去世后,又借用刘光祖的题名,使用“庆元党人”来为其家乘命名。无论是刘光祖,还是游似,他们选择用“庆元党人”四字来称呼游仲鸿之时,心中所联想到的必定都是“元祐党人”。真德秀说,韩侂胄发动党禁是“欲祖章、蔡故智”,表明他与魏了翁类似,同样是将庆元党禁类比为元祐党禁。

由此可见,无论是在庆元党禁发生前、党禁期间,还是在党禁解除后,将朝野对道学的攻击比附为北宋晚期蔡京等人对元祐党人的打压,乃是在道学群体中非常流行的做法,李心传的行为实是这一风潮下的产物。只不过他的做法显然更为“成功”,对后世之人看待庆元党禁所造成之误解似乎也更为深刻。由于这份所谓“伪学逆党籍”与元祐党籍的构成基本相同,很容易就让后人误以为这两份名籍乃属于同一性质,既然元祐党籍是由朝廷所颁行,那么这份五十九人名单也必定是朝廷所制订颁行。至清代,甚至出现了“庆元党籍碑”的说法。乾隆《杭州府志》中载:

庆元党籍碑:《西湖志》旧在尚书省,庆元三年立,置籍凡五十九人。[注]郑沄、邵晋涵《(乾隆)杭州府志》,《续修四库全书》第702册,上海:上海古籍出版社,1996年,第512页。

《西湖志》当是指雍正(1723-1735)年间李卫主持编纂之有关西湖的方志。这里言之凿凿,似乎可信,其实不然。遍查其他宋代史料,未见任何有关庆元三年(1197)朝廷曾立党籍碑的记载,《西湖志》的说法没有丝毫根据。之所以会出现这种无稽之谈,无疑是受到了元祐党籍的误导,想当然地认为李心传所记载的这份“伪学逆党籍”与元祐党籍一样也曾被立碑刻石。

五 结论

庆元党禁期间,朝廷虽然一度编制了党籍,但在黄由、费士寅等官员的反对下,最终并未付诸实施。现存的五十九人名单,乃是李心传在嘉泰二年(1202)党禁松弛后,在朝廷所制订的党籍基础上,增添了部分官员士人姓名后所形成的产物。其用意在于通过这种方式,在庆元党禁与元祐党禁之间建立起联系,含蓄委婉地表达对韩侂胄等党禁制造者的批评。但由于李心传等人在记载此事时存在不当之处,导致后人产生重重误解,以讹传讹,以至于逐渐出现了有关南宋朝廷曾颁布施行“党籍”的错误认知。

不过,这种误解的产生又并非纯属偶然。韩侂胄向来被后世视作南宋最主要的四位权臣之一,在当权的十余年间也曾权倾一时,然而身死之后,某种程度上却成了“失语者”。史弥远因诛杀韩侂胄而攫取相位,上台后对韩侂胄及其当政时期的历史进行重新修订,这些修订的结果被实录、国史所因袭,构成了今天研究韩侂胄的史料基础。[注]贾连港《“韩侂胄事迹”的形成及流转》,《史学史研究》2014年第3期,第33页。这种出于政敌之手的记载,自然对韩侂胄非常不利。同时,南宋后期理学逐渐为朝廷所尊崇,在政治上、社会上都产生了很大影响,流传至今的大量史学著作、文人文集、笔记小说等等,不少都出自理学中人之手,或深受理学思想侵染,庆元党禁让理学中人对韩侂胄大多心存恶感,故而这些著作在论及韩侂胄时也基本持否定态度。今天借助于这些出自敌对势力之口的史料来研究韩侂胄及其当政时期的历史,很容易就会站在史弥远或者理学中人的立场上,并且不自觉地带上他们的固有偏见。

就本文所讨论的“伪学逆党籍”来说,要想对这份党籍的真实性产生怀疑,并非困难重重。首先,李心传在《朝野杂记》中从未明确称其为朝廷正式颁行实施之“党籍”;其次,在《道命录》中,李心传更是明确指出王沇的奏请在黄由、费士寅等人的反对下被终止。然而,这些事实却未能引起后世之人的重视,并产生对“党籍”真实性的质疑。究其原因,宋人的主流话语在其中无疑起到了重要的引导作用,正是宋人尤其是道学中人不断地将韩侂胄与蔡京相提并论,又将庆元党禁与元祐党禁加以比拟,导致后人完全将韩侂胄视作与蔡京一般无二的“奸臣”,既然蔡京主持颁行了“元祐党籍”,同为“奸臣”的韩侂胄亦颁行一份“伪学逆党籍”,也就在“情理”之中了。