社会资本与农民公共品需求的非正式表达

2019-07-22朱泓宇建2蒋远胜

朱泓宇,肖 建2,蒋远胜

(1.四川农业大学 经济学院,成都 611130;2.四川省农业农村厅 宜居乡村处,成都 610016)

一 引言

在学术界,公共品需求表达是农村公共品研究的核心问题之一,对其机制探索有助于解决“整体供给增强与局部供给不足并存”的问题。已有研究大多基于公共选择理论,认为农民“用手投票”是表达乡村公共建设需求的有效途径。[注]刘志民、杨友国《寻求国家与乡村之间的有效衔接——基于农民利益表达的历史考察》,《江苏社会科学》2010年第4期,第115-121页。然而,选举投票并不能完整地表达农民对乡村公共品供给的真实需求。“流动人口影响”、“中间投票者偏好制约”、“利益集团控制”等问题抬高农民投票表达的交易成本[注]李汉文、王征《论农村公共品供给过程中的需求表述机制》,《当代财经》2005年第10期,第30-35页。,而个体“搭便车”行为甚至“理性无知”(Rational Ignorance)[注]邓念国、翁胜杨《“理性无知”抑或“路径闭锁”:农民公共服务需求表达欠缺原因及其对策》,《理论与改革》2012年第5期,第74-77页。选择可能会使经典公共选择理论与农村公共品需求表达实际产生悖离[注]聂应德、王敏《悖离与契合:农村公共产品需求偏好表达机制再构建》,《当代经济管理》2015年第10期,第43-49页。。

众所周知,选举投票安排是现代社会中重要的正式制度,而非正式制度是正式制度“嵌入”的前提和运行保障。[注]杨嵘均《论正式制度与非正式制度在乡村治理中的互动关系》,《江海学刊》2014年第1期,第130-137页。自20世纪以来,中国研究学者跟随诺斯的概念(North Concept)将乡村传统要素解释为乡村治理“非正式制度”的一部分,认为农村公共品供给属于内生型供给,项目制也必须依赖非正式手段进行群众动员以缓解农村公共品决策中的“集体选择困境”。[注]何梦笔、王志芳《正确把握和理解中国现代化过程中的制度安排——评胡必亮教授新作〈非正式制度与中国农村发展〉》,《经济研究》2007年第6期,第157-160页。实际上,中国农村公共品供给普遍受到诸如非正式权威、非正式组织、嵌入式官员、非正式关系等非正式制度的影响。[注]苏雪燕、刘明兴《乡村非正式关系与村级债务的增长》,《中国农村观察》2006年第6期,第50-61页。相应地,个体对公共品供给真实需求也存在着非正式的表达路径。事实上,政治学文献中已经部分涉及到相关概念。夏普(Elaine B. Sharp)提出了“公民主动接触”(Citizen-initiated Contacts),指公民为了自己、家人、合作者或大众利益主动与政府管理机构或其他有实力的人联系,表达对某项服务或某个服务机关的不满或要求提供某项服务。[注]Sharp E B. Citizen-Initiated Contacting of Government Officials and Socioeconomic Status: Determining the Relationship and Accounting for It. American Political Science Review, No.1, 1982, pp.109-115.这里“主动接触”不仅仅有选举投票行为,更多的是包容了非正式制度内容,比如呼吁[注]Dowding K, John P, Mergoupis T, et al. Exit, voice and loyalty: Analytic and empirical developments. European Journal of Political Research, No.4, 2000, pp.469-495.、冷漠、反叛[注]Lipsky H J M. Outputs, Structure, and Power: An Assessment of Changes in the Study of State and Local Politics. Journal of Politics, No.2, 1968, pp.510-538.等。涂圣伟以“农民主动接触”为核心概念,提出中国农民会在非正式场合“发起同政府官员或实权人物的接触”来完成对公共品需求的表达。[注]涂圣伟《农民主动接触、需求偏好表达与农村公共物品供给效率改进》,《农业技术经济》2010年第3期,第32-41页。这个过程也被称为农民参与对公权力代理人的“非正式问责”。[注]陈捷、呼和那日松、周艳辉《非正式问责、社会嵌入式官员与中国农村的公共产品供给:宗族的作用》,《国外理论动态》2016年第2期,第75-84页。其实,中国农村社会存在着大量的“非正式影响者”。[注]肖唐镖《从正式治理者到非正式治理者——宗族在乡村治理中的角色变迁》,《东岳论丛》2008年第5期,第118-124页。这些影响者构成的组织的不平等关系,必然引致行动者之间的相互依赖,促成协商性交换的达成。[注]组织内部的不平等关系是权力关系,是集体行动领域存在着的最为普遍的关系形态,这种关系主要体现为人们在进行合作的过程之中彼此协商、讨价还价、谈判、妥协退让等。详见:埃哈尔·费埃德伯格《权力与规则:组织行动的动力》,张月等译,上海:格致出版社,2016年,第6-9页。为了实现农村公共品供给精确瞄准异质性农民的真实需求,了解农民对于公共品需求的真实偏好,就有必要将研究聚焦到非正式表达机制上。

一个社会人的经济政治行为受到社会资本存量的约束。[注]胡荣《社会资本与城市居民的政治参与》,《社会学研究》2008年第5期,第142-159、245页。社会资本决定了个体所面临的特定社会环境和社会结构,进而决定个体面对特定市场交换的交易费用;[注]〔美〕托马斯·福特·布朗《社会资本理论综述》,《马克思主义与现实》2000年第2期,第41-46页。通过影响一个人的行为,社会资本间接影响整个共同体的集体选择。[注]俞可平《社会资本与草根民主——罗伯特·帕特南的〈使民主运转起来〉》,《经济社会体制比较》2003年第2期,第21-25页。比如,社会资本对农民投票表达就有显著影响。[注]孙秀林《城市移民的政治参与:一个社会网络的分析视角》,《社会》2010年第1期,第46-68页。其中,社会信任、社会规范和社会网络均对农民的正式政治参与有正面作用。[注]崔宝玉、张忠根《农村公共产品农户供给行为的影响因素分析——基于嵌入性社会结构的理论分析框架》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2009年第1期,第25-31页。然而,试图通过调整村庄内农民个体与共同体的社会资本禀赋以适应正式表达方式,在短期内是难以实现的;反之,试图改进基层选举制度来适应当前农村的社会资本存量,又存有极大的社会政治风险。因此,将关注重点转移到非正式表达路径上,恰能规避上述风险。社会资本可以增强妇女的非正式支持系统[注]祝平燕《社会关系网络与政治社会资本的获得——论妇女参政的非正式社会支持系统》,《湖北社会科学》2010年第2期,第27-30页。,对个体间非正式知识的转移也有显著的正面影响。[注]李志宏、李军、徐宁等《社会资本对个体间非正式知识转移的影响机制研究》,《图书情报工作》2009年第5期,第55-58、23页。所以,研究“社会资本与公共品需求的非正式表达”,可能有助于找到交易费用相对较低的一种优化路径,以适应中国农民社会资本禀赋和选举机制的现实。

因此,本文首先构建了农民公共品需求的非正式表达的机制路径,并采用中国社会综合调查2013(CGSS)数据,实证分析了个体社会资本对农民参与公共品需求的非正式表达的影响。本文还根据中国的地域差异,按照东中西部分区探讨了社会资本与非正式表达的普适性问题。可能的贡献在于:一方面,就我们的知识范围内,首次明确提出了公共品需求表达机制中存在的二元选择,并初步描绘了农民对村庄公共品需求表达从正式转换到非正式表达的可行路径;另一方面,按照帕特南定义对模型构建和变量选择进行了初步探讨,进而实证分析了社会资本对农民参与农村公共品需求非正式表达的影响大小。

二 影响路径框架、研究假设与模型构建

(一)公共品需求表达路径框架建立的理论依据

随着劳动生产率的提高,剩余价值的不断增长,会引发“组织绩效衰减”的倾向。[注]O’Hara K, Johnson C M, Beehr T A.Organizational Behavior Management in the Private Sector: A Review of Empirical Research and Recommendations for Further Investigation. Academy of Management Review, No.4, 1985, pp.848-864.而Hirschman提出的“退出-呼吁”(Exit-Voice)理论模型,表明社会中存在着的“呼吁机制”会对组织的绩效衰减进行修复。尽管面对衰减有“退出”(exit)和“呼吁”(voice)两种选择,但组织内成员一般不会直接选择“退出”而是倾向“呼吁”。呼吁如果得到正向反馈,则有助于遏制组织绩效衰减;如果呼吁得到负向反馈且退出机制不畅通,则会激化矛盾,影响组织稳定。[注]Hirschman A O. Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations, and States. American Political Science Review, 1970, pp.1274-1276.有鉴于此,国内一些学者将“退出-呼吁”模型看作研究政治行为的一个可行分析框架,且将该模型运用于农民选举行为的分析上。[注]参见:朱西湖《村庄治理与农村公共品供给研究——来自“十县百村”的证据》,浙江大学博士论文,2014年,第23-38页;卫龙宝、朱西湖、徐广彤《公共品供给满意度对村民选举参与行为的影响》,《党政视野》2016年第3期,第54-54页。实际上,由于正式与非正式制度的耦合性,“退出-呼吁”模型包涵了正式与非正式制度表达两层内容:一方面,模型论证了在民主制度下,社区成员积极参与投票的基本原因是“呼吁”选择的存在,即“呼吁”发挥了一种实质性的通道作用,这条通道与选举行为是一种互补关系,它的域包容了诸如“讨论”、“宣讲”、“拉票”甚至“关说”等非正式内容,最终将政治行为参与者引导到具体的投票行为;另一方面,“呼吁”的非理想结果导致人们选择“退出”:采取不合作方式,拒绝参加选举。所以,在“退出-呼吁”模型语境下 ,“呼吁”成为整条路径中的关键节点:通向投票的路径其实会经历“一次选择、两条路径”。再者,根据引言可知,投票行为被视为公共品需求表达的主要方式。因此,“退出-呼吁”模型也被适用于公共品需求表达问题研究。所以,本文根据“退出-呼吁”模型的基本思路,构建农户公共品需求表达双路径的基本框架。

(二)公共品需求表达机制的逻辑基础

本文假定:所有农民符合“理性人假设”,即农民的公共品需求表达都是有效的。这样一来,“需求表达”、“表达效果”与“满意度”就可以形成一个封闭的逻辑循环。如图1所示,农民对公共品供给的“满意度”会影响公共品的“需求表达”行为(环路2),而“需求表达”行为则会通过“表达效果”(环路3)再作用于“满意度”(环路1)。这意味着“满意度”与“需求表达”在逻辑上具有连续性,表达行为与满意度的度量结果具有一致性。实际上,在政治学中“公民主动接触”概念就是包含了公民个体对公共服务的满意度水平。[注]涂圣伟《农民主动接触、需求偏好表达与农村公共物品供给效率改进》,《农业技术经济》2010年第3期,第33-41页。用“满意度”来体现个人需求表达的参与,在外文文献中已经属于较为成熟的做法。[注]Gravel N. Ranking opportunity sets on the basis of their freedom of choice and their ability to satisfy preferences: A difficulty. Social Choice & Welfare, No,3,1998, pp.371-382.由于非正式表达行为难以被准确观察,可以利用“满意度”在时空上的偏移间接考察前者的机制。因此,本文使用“满意度”来衡量农民是否参与村内公共品建设需求的非正式表达行为。综上所述,本文的社会资本影响非正式表达的逻辑基础有两点:其一,已有研究表明社会资本会显著影响个体关于公共品建设的满意度[注]李超、孟庆国、郗希《社会资本与农村公共物品供给评价》,《公共管理评论》2016年第2期,第64-83页。;其二,“需求表达”、“表达效果”与“满意度”三要素的逻辑具有一致性。这意味着社会资本作用于整个逻辑环路中的任何一节的机制具有相似性。图1中,从社会资本出发的箭头均指向环路表明:社会资本对任何一种要素的影响不再是孤立的,社会资本的影响机制可以嵌入到环路逻辑的流动过程中。因此,在一定限定条件下,“社会资本影响需求表达”同“社会资本影响个体满意度”就具有反身性。本文则利用上述反身性和显性变量“满意度”,试图构建“社会资本影响公共品需求非正式表达的路径框架”。

(三)公共品需求的非正式表达路径框架的建立

Lyons W E & Lowery D认为个人参与公共服务的需求表达有四种行为:投票、不投票、呼吁和退出。[注]Lyons W E, Lowery D. Citizen Responses to Dissatisfaction in Urban Communities: A Partial Test of a General Model. Journal of Politics, 1989, pp.841-868。“显性矛盾调和”(Blending of Apparent Contradictions)机制为不满意的个体提供不同表达行为间转换的可能[注]涂圣伟《农民主动接触、需求偏好表达与农村公共物品供给效率改进》,《农业技术经济》2010年第3期,第32-41页。。本文在借鉴Lyons W E. & Lowery D探讨公民直接接触表达的思路上,构建了中国农民对农村公共品需求非正式表达的机制路径。首先,基于投票行为确定农户参与表达的初始状态。根据“理性人定理”,农民每次投票行为都是公共品供给和建设成果的有效反馈。简单来说,如果某位农民对本村在上一阶段的公共品供给效果感觉满意,就会倾向在最近一次的投票机会中选择参与投票;反之,则不投票。本文将“本轮选择不投票的农民”视作为“由于上一次的正式需求表达没有改善供给情况而感到不满意,则最近一次选择不通过正式表达渠道(投票)来反映自身需求”[注]本文认为农户关于公共品需求表达的逻辑符合“…满意→表达→满意→表达…”的基本范式。从广义上讲,此处所论及的“上一次的正式需求表达”是指任一表达行为的上一次相似表达行为,从狭义上讲,本文中特指相似于被问卷所调查了的投票行为、且实际距离该次投票行为最近的一次实际投票活动。“上一阶段的满意度”也与此概念类似。。其次,依据不同状态引导农户进入正式或非正式表达路径。Hirschman曾指出,不满意是造成参与者出现“私人-公共”参与的主要因素[注]Hirschman A O. Exit, Voice, and Loyalty: Response to Decline in Firms, Organizations, and States. American Political Science Review, 1970,pp.1274-1276.。参照图2[注]⑤图2虚框线表示在概念上的统一体;图2下方短虚线表明了“呼吁-退出”模型的过程,表示实线左端点到右端点就是一个完整的路径。,未投票的人会首先通过呼吁途径,即通过私下协商或者达成一致来倒逼组织改变当前供给;对于选择直接正式表达(投票)的农户而言,面临着两种结果——正式反馈有效和正式反馈无效。如果投票农民的需求未得到有效反馈(期望中的改善),他们将倾向于通过非正式表达途径来反映相关诉求(呼吁),而不会选择直接退出表达(沉默)。如图2所示,在本文公共品需求表达路径作用机制的框架中,“呼吁”过程代表的是非正式表达路径。农户的非正式路径中的需求表达也会接受到正、反两种反馈,对于“未选择投票”以及“参与了投票但是投票结果无效”的农民来说,“呼吁”过程是否有效是影响他们对公共品供给是否满意的最终影响因素。最后,根据呼吁效果确定是否满意进而选择是否退出。如果呼吁机制有效,则会转移这部分人对于村域公共品供给从不满意到满意,并促使私下协议“阳光化”到正式需求表达,最终强化呼吁机制作用;如果呼吁无效或效果甚微(常态),则村民会倾向于选择不表达自己任何需求偏好(退出)。

图1.社会资本与公共品满意需求表达的基本逻辑环路图图2.公共品需求的非正式表达路径⑤

(四)社会资本影响公共品需求非正式表达的研究假设

帕特南(Putnam)认为,包含信任、规范和网络的社会资本,是突破“集体行动困境”、避免投机和“搭便车”行为的良方。[注]Putnam R D. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. American Prospect, 1993, pp.35-42.正是乡村非正式组织的“弱联系”特征,促使“参与网络”的“横向扩大”,为参与者解决集体行动面临的困境提供了一般的组织基础。基于“普遍化互惠”理由,“高密度的社会资本”会促使人们仍然愿意在非正式环境中持续努力,以促使最终集体行动方案的达成。[注]肖建《中国农村公共品供给自愿缴费机制研究——兼评〈自为与共享:连片特困地区农村公共品供给的社会基础〉》,《农业技术经济》2017年第1期,第124-125页。在遭受正式表达挫折后,作为一种“自我嵌入”,社会资本也许会激励农民个体选择转移到非正式表达的路径中。在农民个体间互动中产生的行动资源,主要是由“社会信任”、“社会网络”以及“互惠规范”所定义的。[注]郭凌、王志章、朱天助《社会资本与民族旅游社区治理——基于对泸沽湖旅游社区的实证研究》,《四川师范大学学报(社会科学版)》2015年第1期,第62-69页。

其中,“社会信任”程度决定行动者应尽义务履行及个人担负义务范围,社会信任系统内可以形成重要的心理价值。[注]张立荣、冉鹏程《社会资本视角下乡村治理的困境分析与出路探寻——以恩施州利川市律师事务所参与乡村治理为例》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2018年第4期,第12-18页。“社会信任”可以有效抑制伴随着封闭式村庄瓦解而产生的道德分化,更能建立起农村社区成员关于集体行动的信心,在促进农民的非正式需求表达中发挥着“合作功能”。因此,本文提出研究假设1:社会信任程度越高,农户参与非正式公共品需求的非正式表达的积极性就越高。

非正式“社会网络”能将分散的个人团结起来参与集体,在影响路径中发挥着沟通功能。但是,由于利益关系是约束农民政治参与的最根本、最重要的因素,宗族对于农民的政治参与并没有太大影响。[注]冯婷《宗族与农民的政治参与——对浙中祝村的经验研究》,《浙江学刊》2010年第6期,第209-215页。因此,社会网络对农民的非正式需求表达的结果尚存争议。鉴于“社会网络”起到的沟通功能,本文提出假设2:社会网络对农户参与非正式公共品需求的非正式表达产生显著的积极影响。

“互惠规范”约束共同体中个体的行为规范,可以有效地降低行动方案达成的交易成本。其中,规范可以塑造个体对集体的期望以及偏好,由此激励村民对村域环境提出理性要求[注]陈秋《女性民俗与农村妇女的村庄政治参与——以温州L村为个案》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2017年第3期,第78-85页;于建嵘《乡村选举:利益结构和习惯演进——岳村与南村的比较》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2000年第5期,第5-13页。。“互惠规范”在集体行动中发挥约束功能,可知互惠规范感知水平越高的农民越可能会参与非正式表达。因此本文提出研究假设3:互惠规范对农户参与非正式公共品需求的非正式表达产生显著的约束作用。

(五)实证模型的构建及实证方法

基于表达路径的建构逻辑,为了考察社会资本影响农户在非正式表达渠道发表关于公共品需求信息,需要隔离正式反馈有效的影响环节,从而得到在非正式表达环境下的有效实证结果。参照图2可知,对公共品的满意程度是未参与投票农户能否在非正式商讨环节有效进行信息传递的替代变量,故本节我们仅使用没有参与最近一次投票的农户样本,以二元变量“是否参与”作为因变量,建构以下模型:

enjoy=α0+α1SocialCapital+α2Ctrlpersonal+α3Ctrlfamily+α4Ctrlcognition+ε

enjoy是因变量,代表了农民是否有参与公共品需求的非正式表达。Social Capital是本文的核心解释变量:社会资本。本文实证考察的核心就是要观察回归参数是否显著,如果显著则证明社会资本对农民公共品需求的非正式表达参与有影响,反之则无。Ctrlpersonal是个体控制变量;Ctrlfamily代表的是家庭特征;由于农民参与需求表达受到村庄内基础设施建设以及个人的主观认知的约束,所以本文将之作为控制变量放入实证模型当中。Ctrlcognition代表认知控制变量。因为本文因变量是二元选择变量,所以本文实证均使用Probit回归方法进行分析。由于Probit已经成为回归分析的常规手段,故在此处不再赘述其方法原理。

三 数据来源及变量描述

(一)数据来源

本文基于中国综合社会调查(CGSS)2013年数据,按照样本受访地点的性质,保留受访地点在“村委会”的样本,最终得到有效样本2269个,占当年调查样本总数的19.83%,占农村总调查样本的50.6%。本次研究样本涉及东中西部共24个省份,其中西部身份农户822户、中部省份905户以及东部省份542户,能够较真实地反映我国农村的实际情况。

(二)被解释变量

本文主要研究农村居民关于公共品需求的表达机制。用农户对“公共品供给现状是否满意”来衡量农户对公共品供给的总体满意水平,并基于满意水平构造因变量“是否参与”,代表农民是否参与公共品需求的非正式表达。实际上,基于CGSS调查中已有的九种公共品,利用各分项农户的总体打分,采用平均权重的办法,建立公共品供给综合得分,并依照得分区间,构建0-1变量“是否参与”(enjoy)。首先,将样本中满意打分60分以下的农户划归为不满意;大于等于60分则为满意。再将不满意群体视为不会参与非正式表达的农民;反之,将60分以上的视为会参与非正式表达的农民。需要强调的是,参照CGSS调查问卷设计逻辑,本文中的满意水平表达的是投票行为结果。

(三)解释变量

(1)帕特南社会资本。社会资本是本文逻辑脉络的核心变量。在此采用对社会资本的定义及分层逻辑,按照“社会信任、社会网络和互惠规范”三大主要内容,选择变量“社会信任”、“邻居交往”,“朋友交往”和“搭便车认知”作为三种子系统的代表变量。本文将原问卷的多个有序选择合并为二元变量。

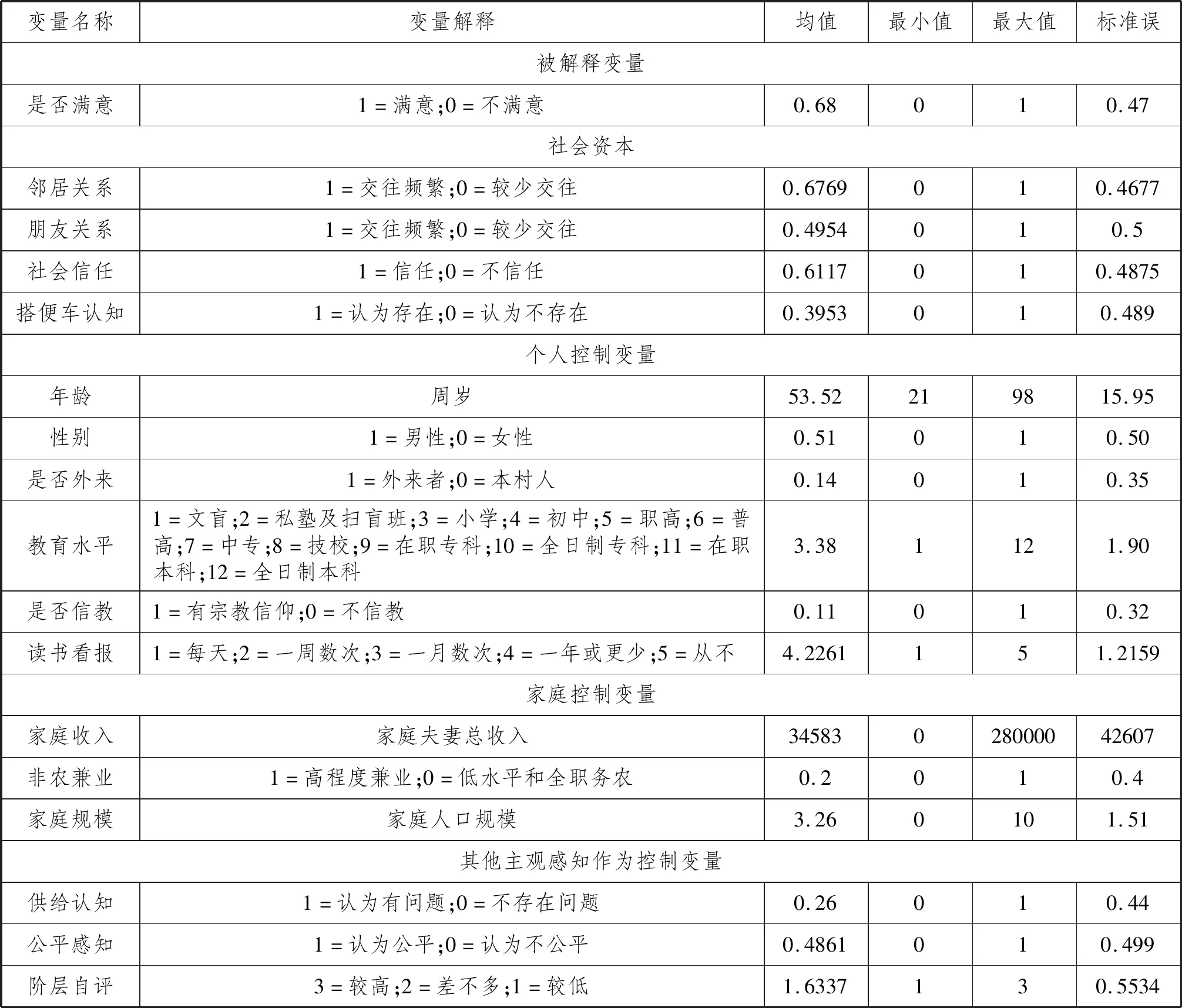

表1.社会资本解释变量

注:变量定义来源于CGSS调查问卷。

(2)个人及家庭控制变量。已有文献研究发现,年龄、性别、教育水平以及宗教信仰会影响农户对公共品的异质需求;城市居民中的外来者身份会显著影响其公共参与热情[注]陈钊、陆铭、徐轶青《移民的呼声 户籍如何影响了公共意识与公共参与》,《社会》2014年第5期,第68-87页。,本文引入变量“是否外来者”控制可能的影响;变量“读书看报”控制农户个人的主动学习能力。另外,本文也控制了家庭规模、家庭收入和非农兼业水平变量。

(3)主观感知控制变量。农村居民认为在居住区域内“是否存在着急需解决的公共品问题”会影响表达意愿,变量“供给认知”体现该异质性状态。农民工的“公平感知”会影响他们参与集体行动决策[注]董延芳《基于两种公平的农民工集体行动双路径分析》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2017年第1期,第62-74页。。同理,“是否感觉到社会公平”可能也会显著地影响农民发表意见的意愿。此外,阶层认知与政治参与有关,故本文选择变量“阶层自评”,指对社会地位高低的自我认同,考察阶层认知与公共决策的自主参与的关系。

(四)变量的描述性统计分析

在本文的研究对象中,40岁以内受访户约占20.58%,60岁以上占38.83%;家庭夫妻总收入在一万元以内占总样本的30.98%,十万以内占96.34%;外来迁移户占14.19%;完成初中级教育的约占74.61%;样本中大部分农户对当前农村公共品供给现状感到基本满意(69%);有59.54%的受访农户参与了村委会的投票。本文所涉及到的所有变量的具体情况,均展示在表2中。

表2.变量描述性统计分析

四 模型设计与实证结果

本文使用Stata13软件进行实证分析,实证结果如下。

一是社会信任。社会信任会有效地促进农户通过非正式渠道的公共品需求意见表达,进而影响最终的投票行为。表3模型3中,变量“社会信任”的回归参数是0.301且通过1%水平的显著性检验,其边际效用约为10.9%,意味着更具信任感的农民比不具信任感的农民在非正式表达参与的概率上高10.9%。“社会信任”是三种社会资本涵义内影响最显著的,即使在控制了其他变量之后,这一作用影响也是稳健的(表3模型5、6和7),说明非正式机制是否有效是需要充分建构在人与人的信任基础之上。

二是社会网络。农村邻里关系与朋友关系发挥了不相上下的作用(表3模型1和2)。为了更为综合地考察社会网络的推动作用,构建了邻里关系与朋友关系的交互项。结果表明,交互的综合回归参数为0.253,意味着常常与邻居或朋友交往的农户比不爱来往的农户在非正式渠道有效表达的概率高了9.15%左右;不仅如此,由于交互项变量的回归参数为负数(模型2的参数为-0.188、模型5-7的参数见表3),说明邻居关系与朋友关系呈现“替代关系”。尽管社会网络变量的回归结果缺乏显著性,但是Stata软件提供了综合交互作用的显著检验,在不同模型中均通过了5%水平显著性检验。

三是互惠规范。互惠规范主要是指人们对当前大家遵守并普遍受到认可的某种共同行动规则情况的一种认知。本文使用“搭便车认知”作为互惠规范的主要显性变量。当人们认知到有公共品建设的搭便车行为之时,就意味着该种负面情绪会明显的制约本地农户参与公共品自主筹资建设和自主供给集体活动。实证结果表明,模型4变量“搭便车认知”的回归参数为-0.246且通过5%水平检验,边际效应为-8.7%,表明如果人们认为有“搭便车”现象的存在就会使得农户在非正式渠道中的需求表达的有效性降低8.7%的概率。

表3.影响农户在非正式渠道进行有效需求表达的因素回归分析

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,括号内的标准差均为稳健标准差。

其他分析结果:一般认为,一旦人们“认为存在急需解决的公共品供给问题”,就会促使表达。但是表3显示,“供给认知”并不会明显地影响农户在非正式环境中的公共品意见表达和传递(模型6参数为0.073且未通过显著性检验),说明未投票的人们认为,正式渠道的反馈没能有效处理人们已经普遍认为存在的农村公共品供给不足。此外,本研究发现在非正式环境中公平感知对需求表达有显著的促进作用(模型6参数为0.259且通过1%水平检验),在加入个人和家庭控制变量之后参数有所提高(参数为0.315),代表的边际效应是10.5%(模型7)。而认为自己地位高的人越能成功地传递需求意见(模型6和7,变量“阶层自评”参数分别为0.126和0.154,后者通过10%水平检验)。总之,本文发现个体的主观认知在非正式渠道中发挥着不可忽视的重要作用。

五 社会资本影响农民公共品需求非正式表达的普适性检验

据前文分析可知,社会资本对农民公共品需求的非正式表达有显著的影响。但是社会资本是否会随着外部因素的干扰而改变对非正式表达路径机制的影响呢?经典理论认为,社会资本对人类行为的作用是具有一般普适性的,社会资本影响农民公共品需求非正式表达不受人力、物质资本的影响。因此,进一步提出研究假设4:社会资本影响农民公共品需求的非正式表达具有普适性。

表4.社会资本影响非正式需求表达

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著,括号内的标准差均为稳健标准差。

众所周知,中国发展存在着显著的区域性差异,各类资本存量也有地区异质性。我们将按照区域思路来划分社会资本差异的子样本。参照2001年发改委制定的东、中、西部省份分区目录,将普通农户总样本划分为三个子样本进行分组回归。另一方面,考虑到农村中精英农户有更丰富的社会资本禀赋,本研究在地域分样本基础上删除了精英农民样本对分组回归进行稳健性检验[注]对“精英农户”认定依据以下几个条件:一是政治身份为中共党员的农民;二是自我身份认同属于体制“领导干部”,或者社会阶层自评自我打分大于6分的样本。。

实证结果如表4所示:在非正式表达路径中,东部地区有较明显的社会资本“弱效应”。模型1代表了对东部农户样本的回归结果。其中,“社会信任”和“搭便车认知”的回归参数较小且无显著性(模型1中回归参数分别为-0.032和-0.004),表明东部农户的社会信任和社会规范对参与非正式渠道讨论无显著影响效果。模型2和模型3分别代表中部和西部农民的实证结果,其中中部和西部农民的社会信任回归结果与全国水平接近(模型2的参数为0.21,模型3为0.205,均通过显著性检验),表明中西部的农民受到“社会资本”较强的影响,说明经济社会相对落后的地区,社会资本对公共品需求意见表达的影响就越大。社会信任和社会规范在经济发达的农村地区影响非正式讨论环境的作用很小。这可能和东部农村受到城镇化的外溢效应有关:现代社会规则的普遍建立,公共品供给主要依赖于成熟的“政府+市场”双轨制,人们不再敏感于传统社会起支柱作用的“社会信任”和“互惠规范”。此外,变量“邻里关系”(东、中、西部的回归参数分别为0.107,0.082和0.07)、“朋友关系”(东、中、西部的回归参数分别为0.142,-0.022和0.079)和交互项“邻里关系×朋友关系”(东、中、西部的回归参数分别为-0.142,0.12和-0.322)的回归结果均不具备显著性,说明 “社会网络”对中国农村非正式信息传递和意见表达的影响力不存在显著的区域异质性。模型4、模型5和模型6是稳健性检验的结果,普通农户的实证分析结果与模型1到模型3的结果具有较高的稳健性,其中通过显著性检验的变量基本一致,回归参数变化幅度也较小,说明分组分析的结论有一定的稳健性,囿于篇幅省略详细的数值分析,详见表4相关内容。

本节得出结论:社会资本影响农民公共品需求的非正式表达的作用过程受到外部环境影响,其作用机理中的一般性尚未得到有效证明。不同的社会资本变量的显著序列在不同地域间是无规律的,这说明其他资本干预社会资本的机制可能是通过调整个体社会资本结构而非存量来发挥作用。因此,假设4未得证实。

六 结论与启示

本文根据“退出-呼吁”模型建构了农户参与公共品需求表达的逻辑结构(图2),并从中推导出公共品需求的非正式表达路径。利用中国社会综合调查(CGSS)2013年统计农户数据,基于帕特南社会资本理论实证分析了农户参与非正式表达的作用机制,得出如下结论。

第一,“社会信任”在非正式表达机制当中发挥基础性作用,是影响非正式路径的首要决定条件。

第二,“社会网络”作用显著,亲友关系较好的农户明显更倾向于通过非正式渠道表达。但是,网络机制中的“亲”“友”间关系呈替代关系。其中,越是认为自己地位高的人,越能成功地传递需求意见。

第三,“互惠规范”中负认知会直接破坏非正式表达路径的有效性和可行性,搭便车行为会对非正式表达路径产生不可忽视的负面作用。

综上可知,“社会信任”、“社会网络”和“互惠规范”都会明显地影响农户在非正式环境中的表达,假设1、假设2、假设3均得证。也说明,公共品需求表达的非正式渠道,既不独立于正式表达途径,也不完全依赖于前者。二者呈“弱连带”关系:非正式既是正式表达渠道的有力补充,更为正式投票决策提供谈判妥协空间。

此外,针对公共品需求非正式表达的分区研究,未能证实假设4,即社会资本对人类行为的作用会受到其他类型资本的影响而变化。由于“社会网络”对中国农村非正式信息传递和意见表达的影响力不存在区域异质性,表明其他资本干预社会资本的机制可能是通过调整个体社会资本结构而非存量来发挥作用的。

通过以上结论,我们得出如下启示。

第一,应进一步深化农村精神文明建设,促进人与人之间的信任感知,在积极倡导村庄内互助友爱的传统道德风尚的基础上,充分发挥非正式环境在公共决策过程中的洼地作用,收集有效民意并积极反馈。鼓励农民通过非正式渠道的多种方式合理表达对公共品供给的建议,展示对公共品需求的有效意见,并最终实现农村地区公共品供给自下而上的农民自主筹资机制。

第二,基于农村“亲缘”和“地缘”纽带,鼓励发展各类社区型经济文化组织,将农村各色惠农组织纳入乡村治理体系当中,推动公共品需求表达的非正式表达渠道展示在阳光下,将各正式组织当中的非正式意见反馈纳入乡村公共议事规则当中。