以红皮病为临床表现的嗜酸性粒细胞增多性皮炎一例

2019-07-18李贝贝闵仲生

李贝贝 闵仲生

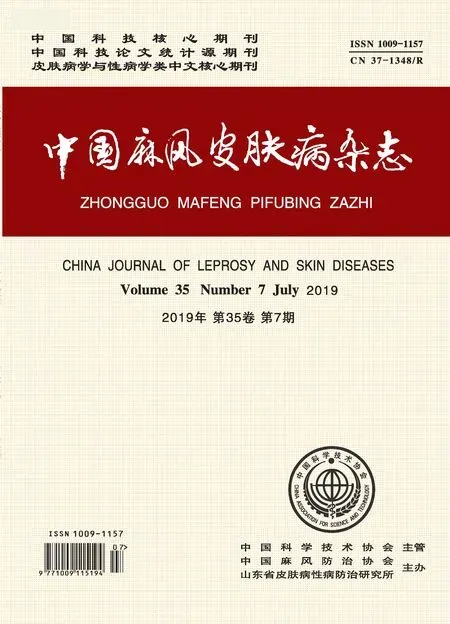

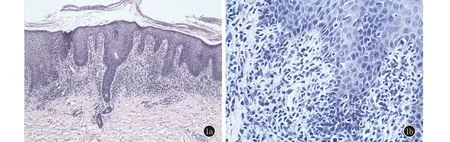

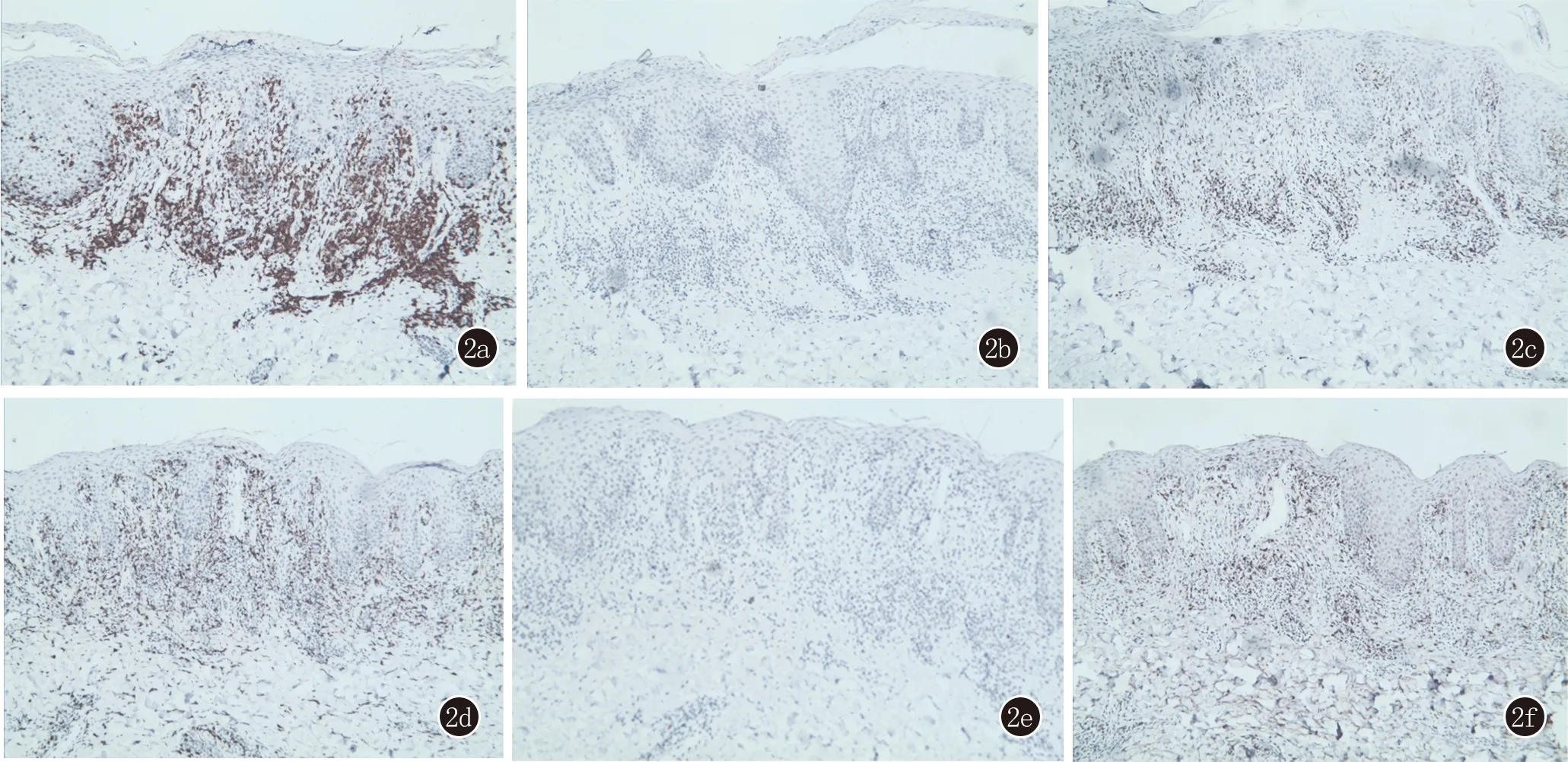

临床资料患者,男,68岁。因“全身红斑、脱屑、瘙痒9年,泛发性红斑反复发作4年”于2018年6月8日入院。患者9年前无明显诱因下出现四肢、躯干红斑,伴瘙痒,至当地医院就诊,诊断为“湿疹”,经治疗后好转(具体用药不详),随后病情反复,偶起新疹,未予重视。4年前无明显诱因皮疹突然增多,并融合成片,局部脱屑,瘙痒症状加重,外院诊断“红皮病”,查嗜酸粒细胞百分比30.3%,嗜酸粒细胞计数2.60×109/L,予甲泼尼龙40 mg/d输液治疗三天,病情有所好转,停药后皮疹复起。当地医院查骨髓细胞形态学:各阶段嗜酸性细胞核比例增高,杆状核比例减低,各阶段细胞形态大致正常,提示嗜酸细胞增多症。染色体JAK-2、BCR-ABL均正常,FISH-FIP1L1/PDGFA融合基因未做,后数次至我院皮肤科及血液科门诊就诊,多次复查嗜酸粒细胞计数及百分比均明显增高,诊断“嗜酸性粒细胞增多性皮炎”,先后予糖皮质激素、沙利度胺、曲尼司特及口服中药治疗(具体不详),皮疹控制不佳,反复发作,遂由门诊收住院。分别于2014年先后4次入住我科。2014-04皮肤活检结果:(左腹皮肤)表皮角化不全,棘层增生,表皮突下延,表皮基底及真皮浅层小血管周围淋巴、浆、单个核细胞浸润(图1)。免疫组化:CD3(+)(图2a),CD20(灶性+)(图2b),CD45RO(+)(图2c),CD68(局部+)(图2d),CD79a(灶性+)(图2e),lyso(局部+)(图2f),mpo(-)。免疫组化结果示:(左腹皮肤)表皮基底及真皮浅层T淋巴细胞优势增生,伴少量单核细胞、B细胞等浸润。后均未再次行皮肤及骨髓活检。第1次治疗方案为糖皮质激素联合雷公藤,第2、3次因上呼吸道感染皮疹加重,搔抓后破溃,糜烂明显,治疗予以甲泼尼龙80 mg日1次静滴、环孢素软胶囊75 mg日2次、先后予头孢呋辛、头孢米诺注射液抗感染、复方甘草酸苷、白芍总苷、酮替芬、地氯雷他定、康复新液湿敷及对症支持治疗,期间患者收缩压波动在140~165 mmHg,心内科会诊后予缬沙坦氢氯噻嗪片80/12.5 mg日1次控制血压,因患者反复低钾改为缬沙坦胶囊80 mg日1次。病情好转后激素逐渐减量改为小剂量口服维持治疗。后持续服用环孢素软胶囊、甲泼尼龙片、地氯雷他定片等,控制尚可。2个月前患者躯干及双上肢皮疹加重,现再次入住我科。患者一般情况尚可,无发热盗汗,无咽喉肿痛,无关节疼痛等。既往体健,无银屑病及其他特殊病史,无家族性类似病史。查体:T:36.7℃,P:87次/分,R:18次/分,BP:131/60 mmHg,双侧腹股沟淋巴结(蚕豆大小)肿大,无口腔溃疡,两肺听诊呼吸音清,未闻及明显干湿啰音,无胸膜摩擦音,心尖搏动正常,心率87次/分,律齐,各瓣膜听诊区未闻及明显病理性杂音。腹部柔软,无压痛及反跳痛,肝脾肋下未及,Murphy征阴性,肝肾区无叩击痛,移动性浊音阴性。肠鸣音正常,无血管杂音。皮肤科检查:躯干、双上肢(图3)、双大腿皮肤弥漫性潮红肿胀,干燥伴细小鳞屑,肤温略高,四肢可见抓痕和少量血痂,局部可见色素沉着。

实验室检查:WBC 12.02×109/L,L% 78.0%,EOS 9.0%,EOS计数1.08×109/L。生化:尿素8.57 mmol/L,尿酸195.9 μmol/L,高密度脂蛋白胆固醇2.01 mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇3.18 mmol/L,载脂蛋白A 11.67 g/L,乳酸脱氢酶357 U/L。尿常规、心肌酶、肌钙蛋白I测定、输血前筛查、ANA抗体谱11项、肿瘤指标均未见异常。粪常规寄生虫虫卵(-)。胸部CT:右肺中叶胸膜下小结节,建议随访复查;右肺中叶点状钙化灶。超声心动图:左心房扩大,室间隔高限,主动脉瓣关闭不全(轻度),二、三尖瓣关闭不全(轻度),左室舒张功能减退。前列腺彩超:前列腺结石。肾、输尿管彩超未见异常。肝胆胰脾彩超:胆囊壁毛糙。T细胞亚群:CD4 322个/μL(低),CD8 146个/μL(低),CD3 526个/μL(低),CD4/CD8 2.21(正常)。提示细胞免疫低下,数值持续降低发生感染性疾病可能性升高。治疗:热毒宁20 mL/d,甲泼尼龙40 mg/d静滴(6天后减量为30 mg/d,7天后减量为20 mg/d),环孢素软胶囊75 mg/d,盐酸左西替利嗪片、富马酸酮替芬片,辅以护胃、补钙、补钾对症治疗,本院制剂黄芩油膏外用改善皮损等。中医上予清热凉血,利湿解毒汤剂口服。治疗2周后皮疹明显好转出院。复查EOS计数、EOS百分比均正常。出院后甲泼尼龙逐渐减量,至今维持环孢素软胶囊75 mg/d,甲泼尼龙片12 mg/d,同时口服中药,回访半年皮疹未发,控制良好。

1a、1b:表皮角化不全,棘层增生,表皮突下延,表皮基底及真皮浅层小血管周围淋巴、浆、单个核细胞浸润(HE,×100;×400)

图1红皮型嗜酸性粒细胞增多性皮炎患者皮损组织病理

2a:CD3(+);2b:CD20(灶性+);2c:CD45RO(+);2d:CD68(局部+);2e:CD79a(灶性+);2f:lyso(局部+)

胸腹部、背部(3a、3b)及上肢(3c)皮肤弥漫性潮红肿胀,干燥伴细小鳞屑,局部可见色素沉着

讨论嗜酸性粒细胞增多性皮炎(hypereosinophilic dermatitis,HED)是以外周血和/或骨髓嗜酸性粒细胞持续增多、皮肤组织嗜酸性粒细胞浸润为特征;属于嗜酸性粒细胞增多综合征(hypereosinophilic syndrome,HES)疾病谱的良性端,预后较好,HES疾病谱的恶性端是淋巴瘤甚至慢性嗜酸性粒细胞白血病。发病原因尚不明确,可能与超敏反应、自身免疫关系密切。HES可侵犯全身各个系统,造成靶组织、靶器官的嗜酸性粒细胞广泛浸润,包括心血管系统、呼吸系统、神经系统、消化道系统等,临床表现多种多样,可出现发热乏力、咳嗽胸闷、头晕癫痫、腹痛腹泻、肝脾肿大等,但无明显特异性。目前主流的分类方法将HES分为髓系增殖型HES(M-HES)、淋巴细胞型(L-HES),此外还包括家族型、重叠型、不确定型及伴随型[1],L-HES通常以皮肤受累为主[2],故一般认为HED是淋巴细胞型HES。M-HES 患者主要特征为位于4号染色体的 FIP1L1-PDGFRA融合基因阳性,并出现各种染色体异常。此型皮肤黏膜均可受累,常伴多脏器损害,死亡的主要原因是心力衰竭,部分可发展为慢性嗜酸性粒细胞白血病,预后差。L-HES包括T淋巴细胞单克隆性增生和无T淋巴细胞单克隆性增生,以FIP1L1-PDGFRA融合基因阴性,具有表型为CD3-CD4+CD8-或CD3+CD4-CD8-、可产生大量IL-5的异常T淋巴细胞为特征[3-5]。TCR基因重排可见单克隆性表达。此型一般为良性进程,少数患者可发展为T细胞淋巴瘤。皮肤组织病理上HES的主要改变为真皮血管周围明显嗜酸性粒细胞及单一核细胞浸润。但这种改变随着取材标本部位的不同而具有差异性。

通常HED仅累及皮肤,无明显内脏损害,好发于中老年男性,临床特征为皮疹多形性、瘙痒性、易反复发作、可泛发全身。皮疹类型一般分为2种:常见型,红斑、血管性水肿、丘疹、斑丘疹、斑块、结节等;少见型,苔藓样变、红皮型、水疱[6]、离心性环状红斑、血管炎等。临床上容易误诊为湿疹、痒疹、荨麻疹、特应性皮炎等。王媛等[7]对32例HED患者临床分析中发现有9例皮疹表现为红皮型。所以当红皮病患者血嗜酸粒细胞明显升高而又可排除结缔组织病、寄生虫感染、药物过敏、肿瘤性疾病等原因引起的嗜酸粒细胞升高时,可以考虑是否为嗜酸性粒细胞增多症。既往文献报道中约60%的HES患者可发生心血管损害,高嗜酸性粒细胞心肌炎、高嗜酸性粒细胞心肌心内膜纤维化是HES患者死亡的主要原因[8]。张力等[9]回顾性分析30例HED患者临床资料,结果显示83.33%患者伴有LDH及a-羟丁酸脱羧酶升高。这提示我们对于HED患者应长期随访,患者宜适当加强本病意识。当心肌酶标志物异常时,在排除既往是否患有心脏疾病或其他原因引起的继发性心肌受损后,应当考虑HSD是否向HES疾病谱另一端发展的可能。此时需要系统检查排查疾病,临床条件允许的情况下,除了再次骨髓活检、皮肤活检等常规检查外,应当完善FIP1L1-PDGFRA融合基因检测、染色体及TCR基因重排等检查。

参考2012嗜酸粒细胞疾病和综合征工作会议组对嗜酸性粒细胞增多症(HE)提出的新共识[10],本例患者以反复发作的红皮病为皮损表现,既往多次(间隔1个月)复查血象示EOS计数>1.5×109/L,骨髓活检提示嗜酸性粒细胞增多症,无明显内脏受累表现,并且除外其他原因引起EOS增多所致的红皮病,诊断符合红皮型HED,由于经过治疗,故本次入院时查EOS百分比、计数无明显升高。第2次入住我科时一开始用甲泼尼龙80 mg/d静滴1周,病情得以控制,破溃糜烂面愈合,后减量为60 mg/d,10天后皮疹仍消退不明显,考虑不具备激素减量条件,且长期大剂量激素应用会出现广泛的多系统不良反应,大大增加感染机会。查血浆皮质醇(8点)2.1 μg/dL,(16:00)2.8 μg/dL,(24点)2.00 μg/dL ;促肾上腺皮质激素(8点)0.17 pg/mL,(24点)0.01 pg/mL,根据皮质醇测定、促肾上腺皮质测定结果,提示PH轴抑制,为进一步控制病情,加用口服免疫抑制剂环孢素A 75 mg日2次,协同治疗,同时防止激素减量过程中病情的反复。环孢素A是非骨髓毒性的免疫抑制剂[11]。对于骨髓储备功能较差的红皮型HED,可以考虑糖皮质激素联合环孢素A治疗。用药过程中注意定期监测血药浓度、血压及电解质变化、肝肾功能、血常规、血脂、尿酸等。后面几次复发入住我科期间治疗方案均为甲泼尼龙40~80 mg/d静滴联合环孢素A 75~150 mg/d口服,病情控制后激素逐渐减量改为小剂量激素联合环孢素口服维持治疗。

HES治疗方案应根据其分型而定,M-HES首选药物为酪氨酸激酶抑制剂甲磺酸伊马替尼;而HED的一线药物是糖皮质激素,它通过抑制各类促嗜酸性粒细胞成熟和活化的细胞因子和趋化因子(IL5,IL3,GM-CSF) 的作用诱发嗜酸性粒细胞的程序性凋亡[12]。细胞毒药物如雷公藤、环磷酰胺、甲氨蝶呤、环孢素A等是二线药物,此外还有干扰素、肌注卡介菌多糖核酸、光疗等。中、小剂量糖皮质激素单用或联合免疫抑制剂,通过逐渐减量,并予小剂量糖皮质激素维持,是目前治疗 HED 最有效的治疗方案[9]。由于本病的好发年龄为中老年男性,许多患者合并有高血压、糖尿病等慢性病,长期服用糖皮质激素会导致血压、血糖升高,加重或诱发感染、胃黏膜损伤、骨质疏松、股骨头坏死等副作用,故患有基础疾病的人群更应密切关注血压、血糖,必要时加用降压药,预防不良事件的发生发展。此外,进一步研究嗜酸性粒细胞增多的病因、发病机制,从而寻找更安全有效的药物,仍是医疗工作者需要面临的难题。