暮色、新月与送别:《南邻》诗意画的中日流变①

2019-07-12上海戏剧学院舞台美术系上海200040

施 錡(上海戏剧学院 舞台美术系,上海 200040)

在日本中世纪室町时代(Muromachi Period,1336-1573)之初的应永时期(1394—1428),出现了一种独特的绘画形式“诗画轴”。所谓“诗画轴”,顾名思义,是指诗文和画面存在于同幅挂轴上(挂幅或卷轴)的作品。当时的日本“文人僧”,即深入了解中国文化的禅僧,流行用汉文在画轴上书写赞文,因此“诗画轴”也是以禅宗文化为中心的水墨画,画面大多描绘的是广义的自然景物。[1]日本学者谷信一认为,“诗画轴”以诗歌补充绘画的意蕴,用绘画体现诗歌的境地,是禅宗文学和绘画的结合体。它与出自日本本土的叙事绘卷不同,是诗品与画品的精神之间的相通。[2]

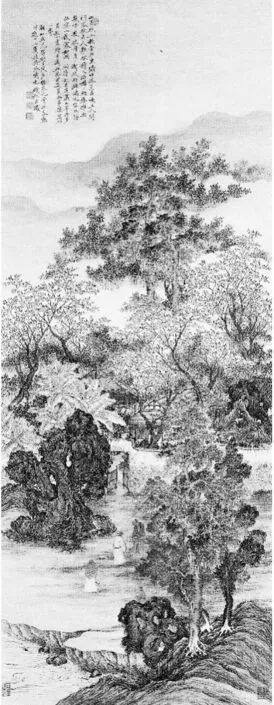

现藏于日本藤田美术馆的《柴门新月图》(图1),被认为是日本禅宗范围内最早的“诗画轴”。该画约作于日本应永十二年(1405),“柴门新月”一语出自杜甫(712—770)作于乾元二年(759)自陇右赴成都后所作的《南邻》诗:

锦里先生乌角巾,园收芋栗不全贫。惯看宾客儿童喜,得食階余鸟雀驯。秋水纔深四五尺,野航恰受两三人。白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新。[3]760—761

这件《柴门新月图》被认为是日本的国宝级文物。而中国本土虽不乏“杜甫诗意图”,但却未将这一画题放到如此重要的地位。为何日本的“诗画轴”最早采用了这一画题,“柴门新月”在中国的诗意图中又是如何呈现的,这是本文研究的主要问题。

一、柴门与新月的文学意蕴

为了解“柴门新月”画题的涵义,首先要了解何谓传统文化中的“柴门”和“新月”。就杜诗而言,在杜甫在安史之乱(755—763)爆发之后,乾元二年(759)入川和大历元年(766)入夔州阶段的诗中,因筑屋隐居的需要,诗中采用了颇多的“柴门”,如《江涨》:“江涨柴门外,儿童报急流。”[3]747《野老》:“野老篱边江岸迴,柴门不正逐江开”。[3]748《春水》:“朝来没沙尾,碧色动柴门。”[3]799《解闷十二首》之一:“草阁柴扉星散居,浪翻江黑雨飞初。”[3]1512《晚晴吴郎见过北舍》:”竹杖交头拄,柴扉扫径开。”[3]1763本文不再赘举。

值得注意的是,柴门另有一层含义常与迎客、送行与归人有关。如王维(699/701—761)的《早秋山中作》:“寂寞柴门人不到,空林独与白云期。”[4]187刘长卿(约726—786)《酬李穆见寄》:“欲扫柴门迎远客,青苔黄叶满贫家。”[5]1557钱起(710—782)《山斋独坐喜玄上人夕至(一作见访)》:“柴门兼竹静,山月与僧来。”[5]1557这三首诗为以柴门迎客之意。司空曙(约720—790)有《寄暕上人》诗云:“柴门客去残阳在,药圃虫喧秋雨频。”[5]3312这是送行之意。刘长卿《逢雪宿芙蓉山主人》:“柴门闻犬吠,风雪夜归人。”[5]1481李珣(约855—约930)的《渔父歌》:“笑指柴门待月还。”[5]1481即为归人之意。

《南邻》诗中的“新月”,并非指新月的形状,而是指薄暮初起,恰好是白昼和黑夜之间的交汇,既非劳作之时,又非休憩之时。因夜路难行,在古人看来,这正是送客归去之时,也有不得不归去的惋惜。如王维的《留别钱起》:“暮禽先去马,新月待开扉。”[3]138新月与夜晚的月色不同,初升的月色短暂而变幻,是瞬间的离去之时,却并非长夜的永在。如白居易的《寒食月夜》:“风香露重梨花湿,草舍无灯愁未入。南邻北里歌吹时,独倚柴门月中立。”[6]表达的是长夜无尽的持续等待与忧思,但新月却稍纵即逝,恰如归客的离去。

在宋代时,诗人们较多地继承了《南邻》的意境。北宋中后期,黄庭坚(1045—1105)非常推崇杜甫,他在《大雅堂记》中曾提到自己“欲尽书杜子美两川夔峡诸诗”。[7]苏轼的《三月二十日开园三首》更是直接用了杜诗的典故:“郁郁苍髯真道友,丝丝红萼是乡人。何时翠竹江村路,送我柴门月色新。”[8]另邵雍(1011—1077)的《秋日》:“远出小童寻路径,归来老叟带烟霞。数声起笛寒山暮,光照柴门月满斜。”[8]曹勋(1098—1174)《山居杂诗》中有句:“杖屦归从晚,柴门月一钩。”[9]都是以“柴门新月”之典故指代归客。而“柴门新月”出现在南宋文人的诗歌中时,产生了涵义上的变化,既与交游有关,反过来也籍此抒发无客到来之幽静。如范成大(1126—1193)《次韵马少伊、郁舜举寄示同游石湖诗卷七首》中的第一首:“芜城老藓不知春,忽有柴门月色新。芝草琅玕无锁钥,自无超俗扣门人。”[10]陆游(1125—1210)的《述怀》同样传达了这一主题:“最好暮秋溪上路,柴门月色向人新。”[11]2720显示出一种待有人而实无人的意境。特别有趣的是陆游的《月夕幽居有感》:“出岫每招云结伴,巢松仍与鹤为邻。剑南旧隐虽乖隔,依旧柴门月色新。”[11]3434将《南邻》中的朱山人置换成了野鹤,虽是交游,但体现了隐居之趣。

杜甫的“柴门新月”之诗意,在宋元时代也流传到了北方。如金代王庭筠(1151—1202)的词作12首中有《大江东去》:“试问雪溪无恙否,十里淇园佳处。修竹林边,寒梅树底,准拟全家住。柴门新月,小桥谁扫归路。”[12]刘敏中(1243—1318)《村居遣兴》中有句:“长巾濶领深村住,不识我唤作伧父。掩白沙翠竹柴门,听彻秋来夜雨。”[13]在此作者将自我变幻为朱山人,用长巾取代了乌角巾,也是体现无友的孤寂。郯韶(活动于1341前后)《送人之轧溪兼简王十二秀才》:“白沙今夜柴门月,又逐青山过轧溪。”[14]是为送行之诗意。明代袁袠(1502—1547)有诗《赵职方子衡过访横塘别业》又是相送之意:“柴门新月上,相送剡溪回。”[15]直到清代,宋荦(1634—1714)亦有诗《晩次黎阳村舍》曰:“野店晩风留客早,柴门新月放歌闲。连朝只觉归心急,梦绕黄河水一湾。”[16]表达的是急切想回家的心情,在此新月隐喻了将晚未晚的时间,将行却又不得而行,将留却又不甘心留的矛盾心情。由此可见,“柴门新月”自唐代到清代,总是以与外界互动的方式,或友人,或归客,或“思友”思绪产生着关联,是一个以时间为关键的,带有瞬间意味的典故。

虽然有日本学者曾指出,其与南宋赵葵(1186—1266)《杜甫诗意图》风格的关联,[17]但创作的时间是1405年,离赵葵的时代有约二百年之久。那么这种图式在中国的出现,究竟是元代抑或是明代呢。现存的宋元画中,似乎并不能见到《柴门新月图》或《南邻》的画题,但细究文献,元代已经出现了杜甫《南邻》的诗意图,却是不争的事实。《绘事备考》中载有黄公望(1269—1354)《柴门夜归图》一件,[18]与以上诸多柴门月色诗的主题是相近的。除此之外,再如倪瓒(1301—1374)有《题画竹七首》中的四、五首,其中有句:

斑斑石上藓纹新,阴落先生乌角中。貌得两枝初雨后,可怜清兴属幽人。

为写新梢十丈长,空庭落月影苍苍。王君胸次冰霜洁,剪竹谈诗夜未央。[19]

以上两首题画诗,即与《南邻》诗意很接近,因其中出现了“乌角”“落月”和“夜未央”,指的是新月下的暮色。再如元代贯云石(1286—1324),曾有组诗《题仇仁近〈山村图〉》(四首):

巾角先生昼掩门,野泉如玉注陶盆。东风似惜君家意,总是梨花月下村。

苍藤垂雾日无痕,旋种青泥养紫芹。昨夜新吟留客和,隔窗吹作小山云。

松丝欺屋照衰颜,风动高寒月半弯。清新逼人无远近,有云应便属吾山。

玉树琼台未必仙,疏棂消洒透茶烟。溪童煮雨宴高客,山鸟一声春满川。[20]

由诗意可见,在这件《山村图》中,有月、村和柴门,以及乌角巾之隐士;又有“昨夜新吟留客和”,也是取《南邻》诗意,只是略加改动而已。可见《柴门新月图》的源头应大致出于元代,此时的士人常在绘画卷轴上相互唱和,以画交游,此种形式也同样传到了日本。

若我们分析“柴门新月”,会发现存在两重维度,即空间的维度和时间的维度,均指向过渡和变迁之意。柴门意味着内外的交通或隔绝,新月意味着傍晚将临,这使仅指向柴门的隐逸生活,多出了丰富的意蕴。可以传达送行的不舍,也可以是独返的感慨。虽然柴门和新月并非对人物的描绘,但人物的心理和情感已经天然地存在于这一画面中。

二、作为“诗画轴”的《柴门新月图》

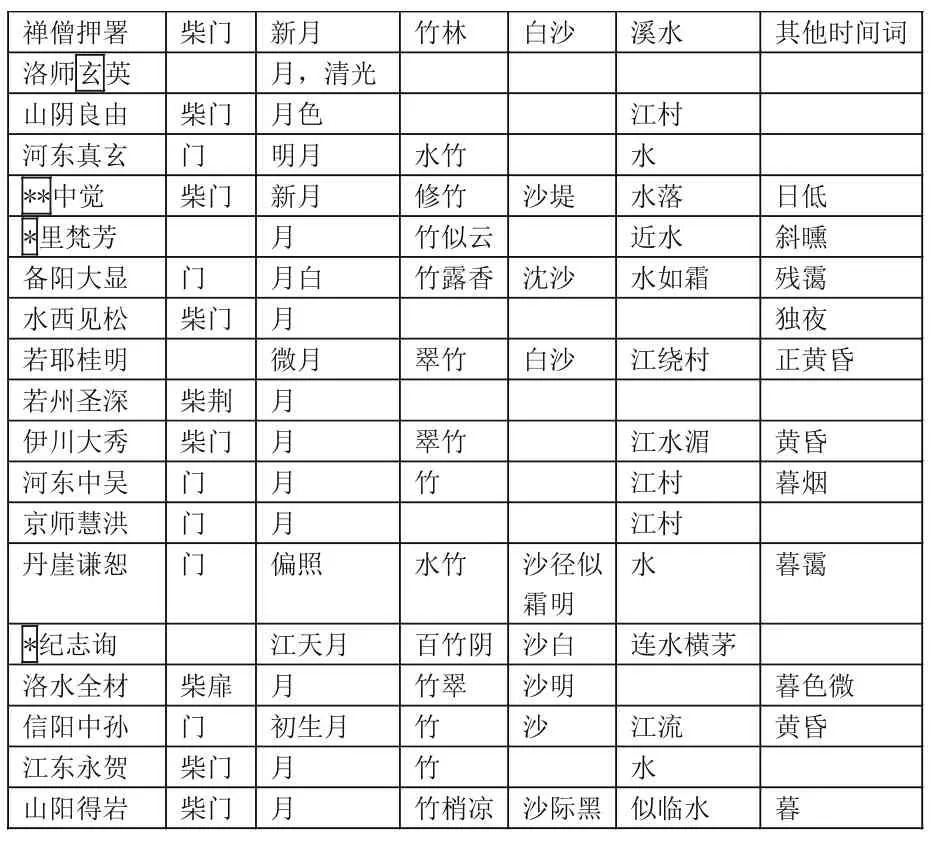

细观《柴门新月图》,画面中有一扉微启的以茅屋为顶的柴门,门内翠竹成林并两座茅屋,竹林在夜雾中逐渐地氤氲淡去,柴门的门洞中,还隐隐透出淡墨写成的竹竿。画面右边即为山石,中有一弯曲的小溪,溪水以柔和的轻笔示意,水中用墨苔点出石块与植物。柴门前的道路和溪水对面的竹林之下,是一片淡色的滩涂,对应的是《南邻》中的“白沙”。在柴门之前,一位戴冠士人,和一位着巾士人正在道别,一童子陪侍。虽然人物仅为点染写意,但很明显,着巾士人即为头戴“乌角巾”的朱山人。天空中一轮淡白色的圆月,月色与淡墨的夜空、渐隐的竹影相互映衬,画中的白沙、翠竹与新月形成了不同的色系,以细腻的变幻层次来体现诗意。

美国学者Joseph.D.Parker在提到这件作品时曾谈及,虽然“柴门”与隐居有关,但《柴门新月图》的理解,应结合当时的现实语境(context),即禅僧们的交游活动来进行理解。[21]《柴门新月图》是应永时期的“诗画轴”中最早的作品,这个时期的作品,从近景到中景之间,存在着广阔的过渡空间,显得柔和细腻。画中朦胧的光影与墨色变幻效果,是南宋禅画的“幻出”墨法。正如宋代释居简(1164—1246)所撰的《北磵文集》卷七《老融散圣画轴》载:“自普化金华至蚬子凡几十辈,意绪情态皆不失传记所载,非高怀逸想,经营盘礴,不见笔墨畦珍,若老融自成一家者,未易摹写。曩留四明最久,间得之,好事者辄取去,今仅存觳觫一纸。议者以其微茫淡墨不足以永久,遂目之曰罔两画。”[22]南宋楼钥(1137—1213)又有三首题画诗赠智融,其中有:“人非求似韵自足,物已忘形影犹映。地蒸宿雾日未髙,雨带寒烟山欲暝。”[23]

除了早期“诗画轴”风格发展的意义之外,墨法表现了新月初上的暮色时分的时间感。暮色是夜晚即将开始之时,光影的变幻最为微妙,若仅仅绘出空中之月,则可能被误读为夜晚,唯有墨色的明暗变幻,才是对新月之暮色最贴切的表现,从中可见日本禅僧在《柴门新月图》中着力表现的重点,是暮色中的离别之情。

在卷轴的上方,题写有十八位室町时代的禅僧的赞语,他们是五山文学的领袖,南禅寺第四十四世住持义堂周信(1325—1388),以及他的同门绝海中津(1336—1405)门下的南禅寺的僧人们。他们选择杜甫《南邻》诗来创作诗画轴,是有现实的象征意义的。因为图中杜甫相送朱山人的情景,与禅僧们在南溪共同修行的友情相合。同时,这件画作也是禅僧南溪□周赠予邻近的另一位禅僧的礼物,在书写序言的禅僧玉畹梵芳(1348—1420)的文中可见,南溪是一位年轻英俊的僧侣,具有“风流美姿”。这种诗意与现实的契合体现了当时禅僧圈子里的交游方式:

题柴门新月图寄

南邻故友诗序

杜少陵诗、白沙翠竹江村暮、相送柴

门月色新。乃描出实景可观。于是龙门

诸公擬少陵、以题柴门新月图寄南邻

故人之诗若干首、各自书于一轴。词翰异品。

披阅之,所图也诗之无声者。所题也画之有

声者。二者兼★★★不可不赏。而不知★ 南邻

故人者谁欤。诸公既攄乡慕之怀、★★有

君子之道。及询之、或者曰、其人侨★ ★。讳

★ 周、字南溪。风流美姿、稽★ 超伦。

★ 欤。亶然则彼美之与画诗、★ ★三杰

★ ★。但媿不敏 ★ 列于诗画之 ★ ★ 冠篇

首。岂免唐突西施之嘲也。时应永

★ 祀龙集旃蒙作噩夷则上澣★ ★也。

散人玉宛子梵芳

钤印:(不明)(白文)玉畹(白文)

此序作于乙酉年(1405),也是画作时间的下限。[24]在玉畹的绪言中提到“无声诗”与“有声画”,出自黄庭坚的诗,也是中国临济宗禅画的特色。日本学者高桥范子认为,中国唐宋以来,尤其是宋代苏轼(1037—1101)和黄庭坚文人圈中诗书画“三绝”延续的传统,也正是日本应永时期“诗画轴”的理想境界。微妙的是,在玉畹的序言中,提到了“三杰”,当时日本禅僧的文字游戏,即将“诗书画”三绝改为“少年僧与诗画”之三杰,体现了禅林别样的情趣。[25]余下的题诗都围绕着月色和送别这两个画题,现列表1如下:

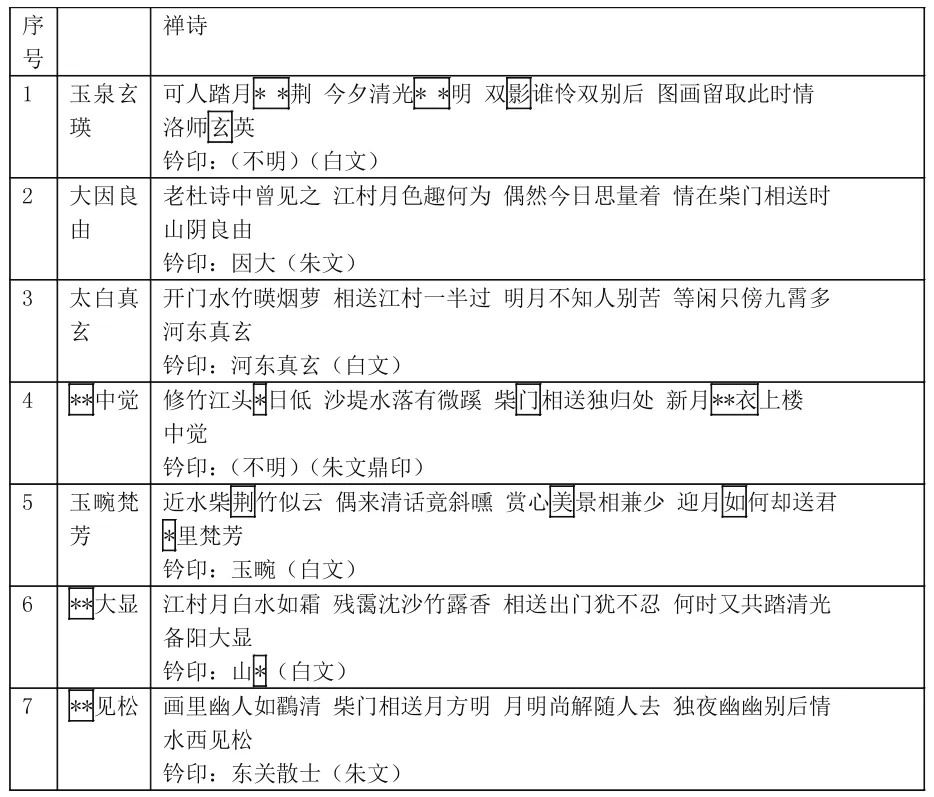

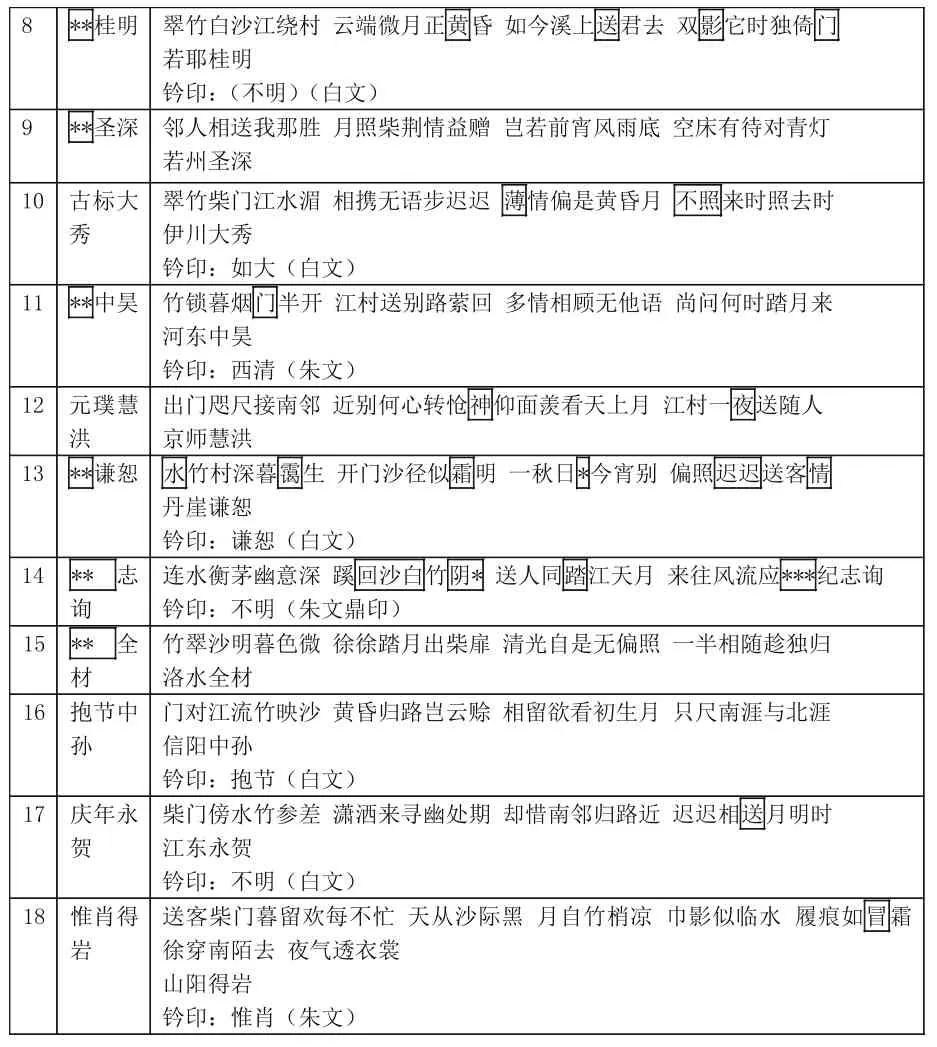

表1 18首禅诗及其作者

在题诗的十八人中,玉畹、抱节、惟肖和庆年四人,是义堂的门人,太白、元璞是绝海的门人。惟肖得岩(1360—1437),是当时南禅寺的首座弟子,义堂周信门下的俊才,也曾受到绝海永中的教诲,他的题诗所在的位置,和大弟子玉畹所作的序一前一后,起到了引领的作用,也代表禅僧们对友人赠画作了感谢。

表2 对禅诗中柴门、新月、修竹、白沙、溪水和其他时间词的分析

更需注意的是,虽然画名为《柴门新月图》,若在所有的题画诗中,我们关注“柴门”“新月”“竹林”“白沙”和“江村”五个词汇,前两个词汇是诗中的主题为一组,后三个词汇是画中的场景为一组,来制作18首题画诗中的词汇图表。分析表2的内容,在画题“柴门新月”中,18首诗都出现了“新月”相关的元素,只有丹崖谦恕把月光描绘为“偏照”;但只有14人提到了“柴门”相关的元素,另洛师玄英、★里梵芳、若耶桂明、★纪志询4人完全没有提到“门”;可见诗中“新月”的重要性更甚于“柴门”。再看后三个词汇,18人中有13人提到了“竹林”相关的内容;8人提到了“白沙”相关的内容;14人提到了“江村”相关的内容。值得注意的是,有11人在诗中出现了另一时间词汇,6人指“黄昏”,分别为中觉、★里梵芳、备阳大显、若耶桂明、伊川大秀、信阳中孙;4人指“暮”,分别为河东中吴、丹崖谦恕、洛水全材、山阳得岩;只1人指夜晚,即水西见松。由此可见,时间性因素在《柴门新月图》中是最为值得重视的,因为新月隐喻着白昼和夜晚的交界,也是客人离去和到来的时间,正与送友最为贴切。

由此可见,诗画轴的《柴门新月图》的形式和内容,选择“柴门新月”这一联诗句,以及画出“新月”之时,都是为营造禅僧们的雅集和赠友气氛服务的。

三、《南邻》诗意画在明清的流变

若反观《南邻》诗意画的源头,目前笔者所见的实物,主要在于明清时期。如陈价夫(1557—1614)有诗《重游极乐寺》:“客思悠悠感仲冬,空门尚觅旧游踪。林开霜叶红千点,径入烟萝翠几重。石鼎新粳香积饭,云堂清韵夕阳钟。分明一幅村庄画,犬吠柴门月在松。”[26]就是江村、柴门和新月的组合,可见明代时的“柴门新月图”是颇为流行的,只是《南邻》诗原初的交游意义减弱,常被描述为“山村图”或“隐士图”之类。

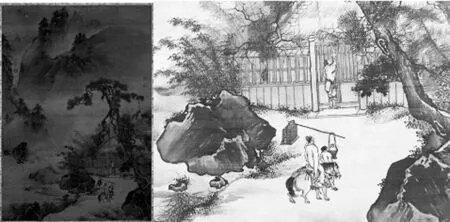

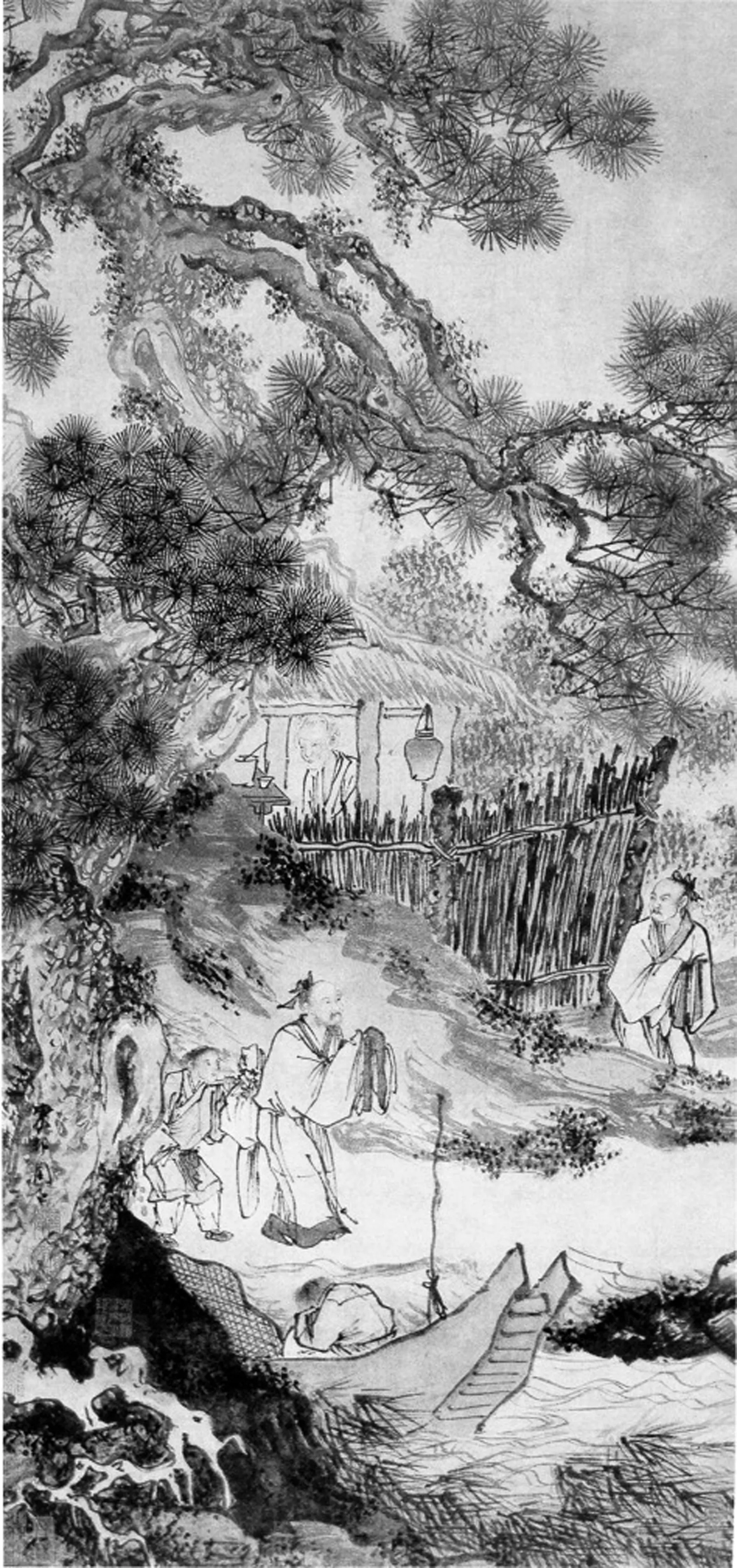

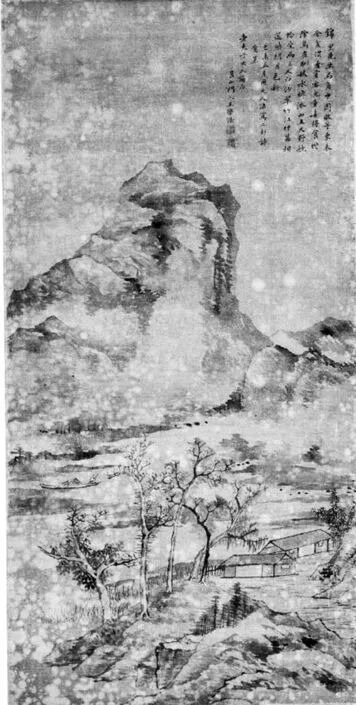

图2 明代,佚名,《柴门归客图》,轴,绢本墨笔设色,纵155.1厘米,横107.1厘米,弗利尔美术馆藏

在弗利尔美术馆(Freer Gallery of Art)有一件被归为明代画的《柴门归客图》(Moonlt Mountain Landscape:A House and Travellers)(图 2),又名“Returning Home on a Moonlit Night”,此前被传为唐代卢鸿一(不详—740前后)所作。瑞典学者Osvald Sirén(1879—1966)认为,画面的设计表明可能是明代晚期之作,并提到了墨色的氤氲所造成的丰富变幻效果,[27]而此种效果实质上是“柴门新月”中以光来表示时间的初衷。画中有一所茅屋,但入口处则是非常平整的柴门,双扉严扃,一位文士骑马自远道来,前有一位童子,地置行李一担,其中为一食盒与一酒坛,挑夫用力击扉,呼唤屋中人开门。从这些细节来看,马上的来人并非是归客,而是前来访友,食盒与酒坛正是访友之礼。另外,画中的细节相比《柴门新月图》中朦胧的物象,要具体和丰富许多,具有很强的叙事性,但也弱化了月色下情感的互动与传达。

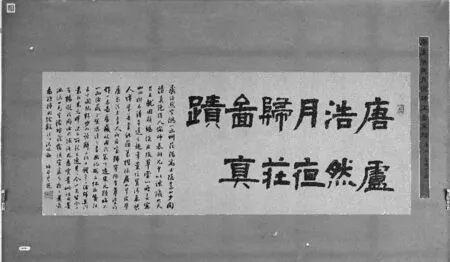

在画的诗塘(现已另裱)中有题跋(图14):

唐卢浩然月夜归庄图真迹,精品小莲阁珍藏。

卢浩然字鸿一,幽州范阳高士,隐嵩山少间,清真绝俗,人伦师表。开元中以谏议大夫召,不就固辞,赐隐居服草堂一所,喜写山水树石,得平远之趣,笔意位置清气袭人,博学善书,能籀篆楷棣。居山中,广学庐,聚徒至五百人,所居室号宁极,有草堂,所作十志图,旧藏段成式家,下迨宋元显晦不一,而后严分宜购得之书画记,按文休承笺注云,十图皆精妙,而诗辞又作十体者,之后归吴门袁氏。米元晖诸公所录已逸其二,今十志皆全,又有杨凝式、周必大跋,语尤为宝。此帧用墨淋漓,山色空濛,烟笼雾锁,宵尽月夜之景,最为难得,因跋数语以誌眼福。

梅庵居士题。

钤印:留我花间住(前,朱文),知我者谁(后,白文)

从题跋可见书者是应人邀请所作,画中的芦渚、流水、乱石、烟树,在隐约月光中,有似迷离的梦境。正如明代文彭(1498—1573)的题画诗《夜景》:“柴门月色最清宜,写出诗情杜拾遗。一片林峦深窅渺,不分明处更离奇。”[27]很明显,这首诗提到了月色下迷茫的墨色变幻,即暮色,是《南邻》诗意画的变体,但却没有提到道别的友人。从《柴门归客图》的画风来看属于浙派,题跋者将其归于隐居的高士卢鸿一,是因为没有注意到《南邻》诗意画流传的脉络。

图3 《柴门归客图》题跋

图4 明代,周臣,《柴门送客图》,轴,纸本设色,纵121厘米,横57厘米,南京博物院藏

由这件《柴门送客图》可见,在此时的母题已经失去了诗意画的特质,即想象的诗意空间,而落入了叙事画的范畴。与此接近的还有现藏于南京博物院的周臣(不详—1535)的《柴门送客图》(图4),画面左下有“东邨周臣”之款署,钤印为“舜卿”“鹅场散人”。这件画作的用意似乎并非是诗意,而是叙事,所叙述的也并非是画者或观者的友情,而是对杜甫与朱山人的友情的叙述。因此周臣尽可能多地增添了故事性的细节,除了这一母题中的柴门、修竹和水船之外,还增添了屋中料理食具的老妪,悬挂的酒壶,跟随友人的童子,水船上的渔父等,画就了一片欢乐的山村聚乐图。相比《柴门归客图》,对暮色的表现也大大地减弱了。

除此之外,在明代的一些题画诗的片言只语中,偶尔能见到“柴门新月”的交友功能,但画题已被修改。如明代陈昂(活动于1573年前后)有《纳凉图》并诗:“小诗爱展纳凉图,销暑桥头过酒壶。西雅还疑承雅误,南邻党许结邻无。”朱彝尊(1629—1709)也有题这件《纳凉图》:“杜甫南邻也姓朱,柴门月夜每招呼。新来归作诗人伴,销暑桥边过酒壶。”[28]画中的内容应了杜甫的《南邻》,这是纪念朱氏与陈昂的友情,因《南邻》中也有朱山人。在此,诗意画又一次发挥了交游的职能,而并非单纯的图像创作。只是图已不存,且名为《纳凉图》,可能已经渗入了叙事的场面,且取“柴门新月”之夏夜含义。笔者以为“纳凉图”体现了经由明代后市民趣味产生的叙事需要,强调的是人物的活动,而非诗意的呈现,从两首题画诗来看,其中提到了“桥头”“酒壶”,对细节的描绘也超越了《南邻》的诗句,猜测原画与弗利尔的《柴门归客图》、周臣的《柴门送客图》有类似之处。

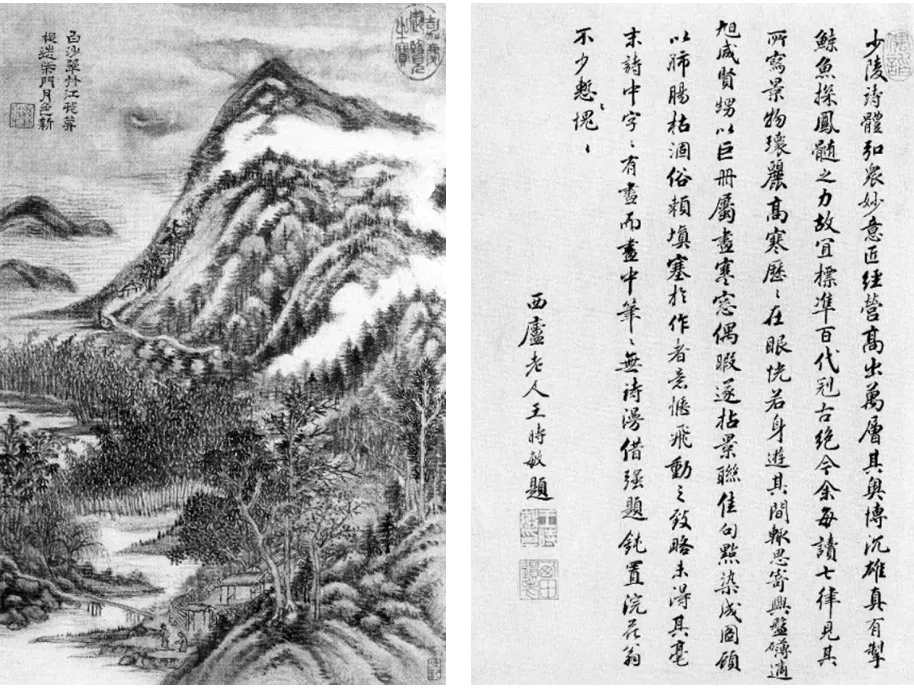

《南邻》诗意画发展的另一倾向,是成为集句类诗意图中的一件。《石渠宝笈》卷四十一中另有载文嘉(1501—1583)《诗意图》一册:“素笺本凡十三幅,第七幅,第十一幅墨画,余俱着色画。……第二幅书白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新句,款署文嘉下二印同前。”[29]554-555同样,苏州博物馆所藏的明代陆治(1496—1576)《唐人诗意山水册》(图16),共十开,每开取唐人诗一联命题作画。[30]其中的第五开即取杜甫的《南邻》中的诗句:“白沙翠竹江村暮,相对柴门月色新。” 从画风来看,这件画作可谓是本土最为接近日本的《柴门新月图》的一件。该画除了柴门、修竹、茅舍和水域之外,还画出了夜空中的月华,淡淡的花青和纸色的对比,以及背景中淡墨的皴擦,表现了朦胧的月光。在茅舍后有两株乔松并立,亦有元人所作《双松图》中,君子相惜和赠友交游之意。[31]由此亦可见,集句类的图册,由于从挑拣的诗句出发,而非以此叙事,往往保持了诗意画固有的特质,只是画面本身的功能被淹没在系列的佳句之中,失去了如《柴门新月图》一样的交友功能。

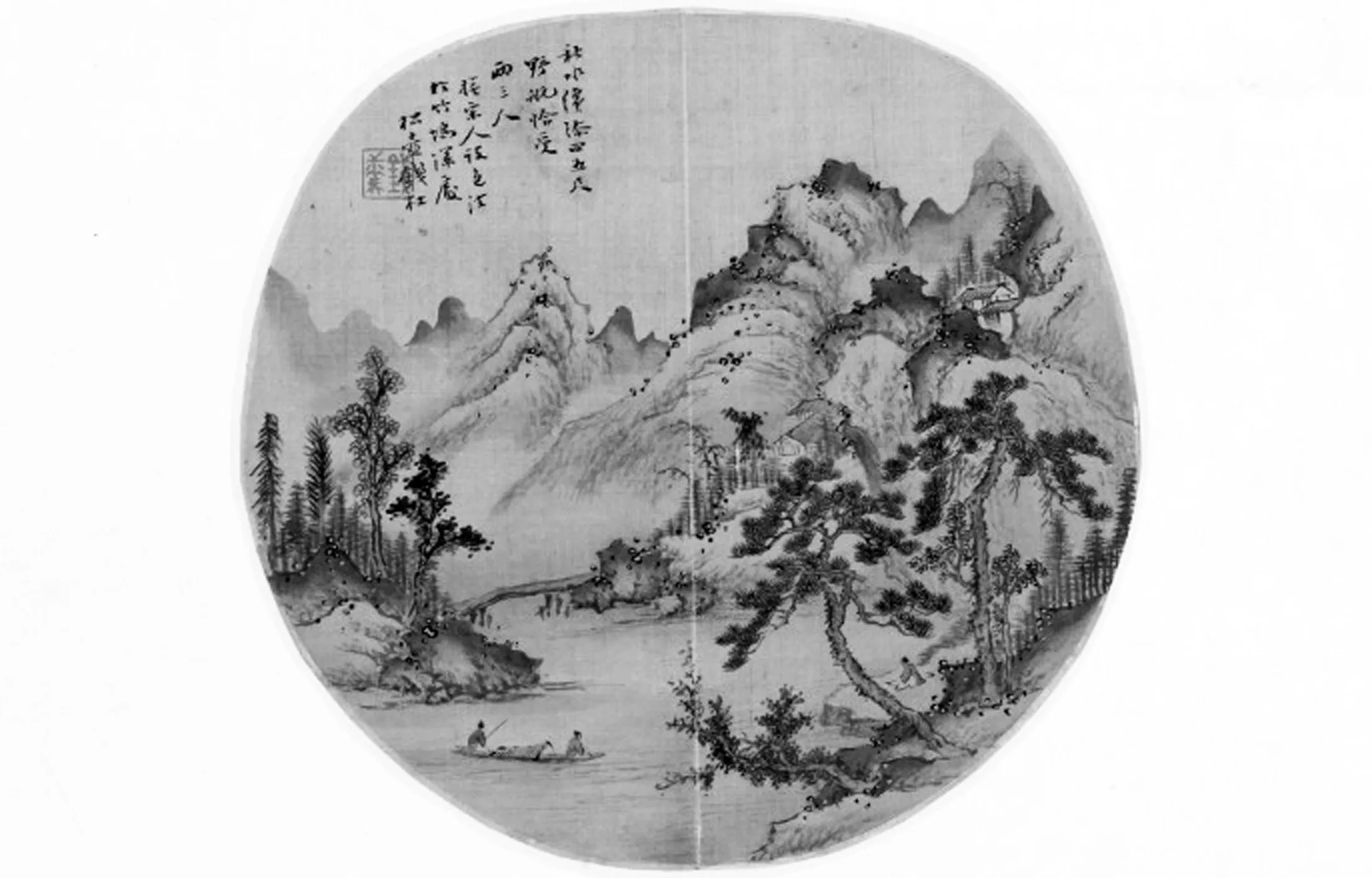

现藏故宫博物院的清代王时敏(1592—1680)的共十二开的《画杜陵诗意》中,也收入了《南邻》的“柴门新月”诗意画,《石渠宝笈》卷四记载:

素牋本凡十二幅,墨画着色相间。第一幅书,请看石上藤萝月,已映舟前芦荻花句,下有王时敏印一;第二幅书,孤城返照红将敛,近寺浮烟翠且重句,下有王时敏印一;第三幅书,花径不曽縁客扫,柴门今始为君开句,下有王时敏印一;第四幅书,百年地僻柴门迥,五月江深草阁寒句,下有王时敏印一;第五幅书,絶壁过云开锦绣,疎松隔水奏笙簧句,下有王时敏印一;第六幅书,含风翠竹孤烟细,背日丹枫万木稠句,下有王时敏印一;第七幅书,絶壁倒听枫叶下,橹摇背指菊花开句,下有逊之印一;第八幅书,楚江巫峡半云雨,清簟疎帘看奕棋句,下有王时敏印一;第九幅书,白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新句,下有逊之印一;第十幅书,无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来句,下有逊之印一;第十一幅书,蓝水逺从千涧落,玉山髙并两峯寒句,下有王时敏印一;第十二幅书,涧道余寒厯氷雪,石门斜日到林邱句,下有逊之印一;前副页时敏隷体自书杜陵诗意四大字,款云王时敏书,下有烟客、西田老人二印;前有西庐印一,幅髙一尺一寸九分,广七寸九分。[29]111-112

图6 明代,陆冶,《唐人诗意山水册》十开之一,内27.6X26.3厘米,外32.5X62.8厘米,苏州博物馆藏

图7 清代,王时敏,《王时敏写杜甫诗意图册》之《柴门新月》、《题记》,十二开,全卷纸本墨笔或设色,纵39厘米,横25.5厘米,北京故宫博物院藏

图8 清代,王时敏,《王时敏写杜甫诗意图册》之《山城夕照》、《藤月荻花》,十二开,全卷纸本墨笔或设色,纵39厘米,横25.5厘米,北京故宫博物院藏

在十二幅画中,“柴门”之典出现了三次,“花径不曽縁客扫,柴门今始为君开”“百年地僻柴门迥,五月江深草阁寒”“白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新”“柴门新月”的送客和情谊却并非表现的主题。另王时敏在创作时关注了设色与诗句之间的关系,“蓝水远从千涧落,玉山高并两峰寒”“白沙翠竹江村暮,相送柴门月色新”“花径不曽縁客扫,柴门今始为君开”“含风翠壁孤烟细,背日月枫万木稠”,“孤城返照红将敛,近寺浮烟翠且堇”“石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开”“楚江巫峡半云雨,清簟疏帘看弈棋”“涧遣余寒历冰雪,石门斜日到休止”八开均为设色画,“请看石上藤萝月,已映舟前芦荻花”“百年地僻柴门迥,五月江深草阁寒”“絶壁过云开锦绣,疎松隔水奏笙簧”“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”四开是墨笔画。在画面的最后有王时敏的题记:

少陵诗体弘众妙,意匠经营,高出万层,其奥博沉雄,真有掣鲸鱼探凤髓之力,故宜标准百代,冠古绝今。余每读七律,见其所写景物瑰丽高寒,历历在眼,恍若身游其间。辄思寄兴磅礴。适旭咸贤甥以巨册属画,寒窗偶暇,遂拈景联佳句点染成图,顾以肺肠枯涸俗赖,填塞于作者意惬飞动之致,略未得其毫末诗中字字有画,而画中笔笔无诗。

钤印:偶谐(前朱文),王时敏印(后,白文),西田遗老(后,朱文)

从王时敏的题跋“拈景联佳句”来看,在此杜甫诗意成为系列诗意画的场景之一,其中采集的乃是杜甫的原句,从整体看,主要体现的是隐逸生活的安逸和清净。然由于选择“柴门新月”一联为诗句,在整套册页中,这一页是对光影的渲染最为微妙的,王时敏画出了空中微弱的月色,并用花青湿笔染就了夜空,在柴门外则有两位士人道别,山中云遮雾绕,将句中的时间表现得极为精到。在同一套册页中,另有《山城夕照》(图20)、《藤月荻花》(图21)也作了类似的天空的色调之处理,均带有一日之内的时间性。但《柴门新月》的暮色与新月之时可谓是中国画中最为微妙而短暂的。

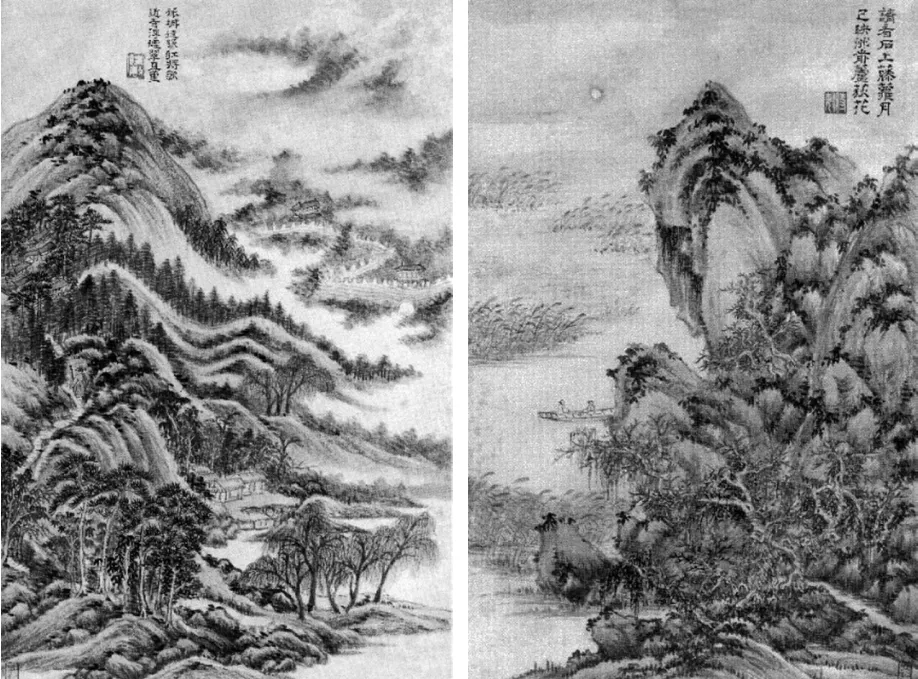

表3王翚《卧游》册的内容

集佳句的成套册页,也发展成系列的山水画题。北京画院所藏的王翚(1632—1717)款十六开的《卧游》册,其中每一页都称仿或临一位古代大师,册页的特色在于表现了诸多景致的气候变幻,包括霜、晴、雨、雾、雪、春、夏和晓暮。其中的第六开《秋堂暮色》(图9)可谓是《柴门新月图》的变体,画中出现了翠竹掩映之下的柴门,门口主客正在作揖道别,一边是辽阔的江水和坡岸边的小桥。为表现暮色,在山崖上画出了朦胧的雾气,以及从远处飞回老树的归鸟。这一开的构图,与陆冶、王时敏册页中的“柴门新月”几乎一致,都是将江村与柴门置于画面的右边,背后是成丛的修竹,柴门前是两位作别的士人,另有滩涂和水桥。虽然王翚的册页题名并非《南邻》或《柴门新月》,水桥移到了较远的后方,但暮色、柴门与送别的两位诗人,却与《南邻》诗意一致无二。

图9 清代,王翚,《卧游》之六,《秋堂暮色》,绢本设色,册,纵31.5cm,横21cm,北京画院藏

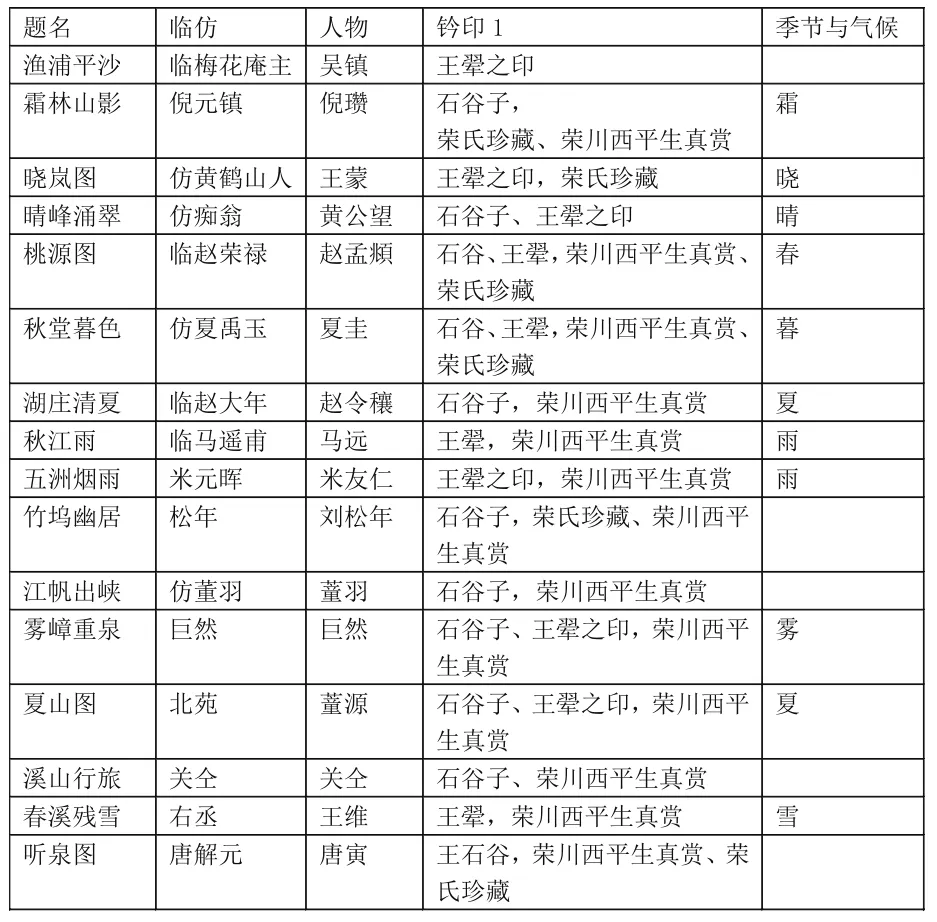

此外,《南邻》诗意图主要表现的诗句,在明清时代也有所变迁。北京故宫博物院藏有一面明代程嘉燧(1565—1643)的折扇扇面,名为《秋游赏月图》,又名《柴门送客图》(图10)。画面的左边出现了柴门、修竹,三位士人在江中船上,与一渔父畅游水上。款为“庚辰(1640)七月晦孟阳作。”从修竹、柴门和交游的主题来看,该画实际上是以《柴门新月图》为母题,名为《中秋赏月图》,只可能因为取了“野航恰受两三人”之意,但画中虽有染出淡墨的月华轮廓,却并未着力渲染新月之下的朦胧诗情。

图10 明代,程嘉燧,《秋游赏月图》,扇页,金笺设色,纵16.6厘米,横51.3厘米,北京故宫博物院藏

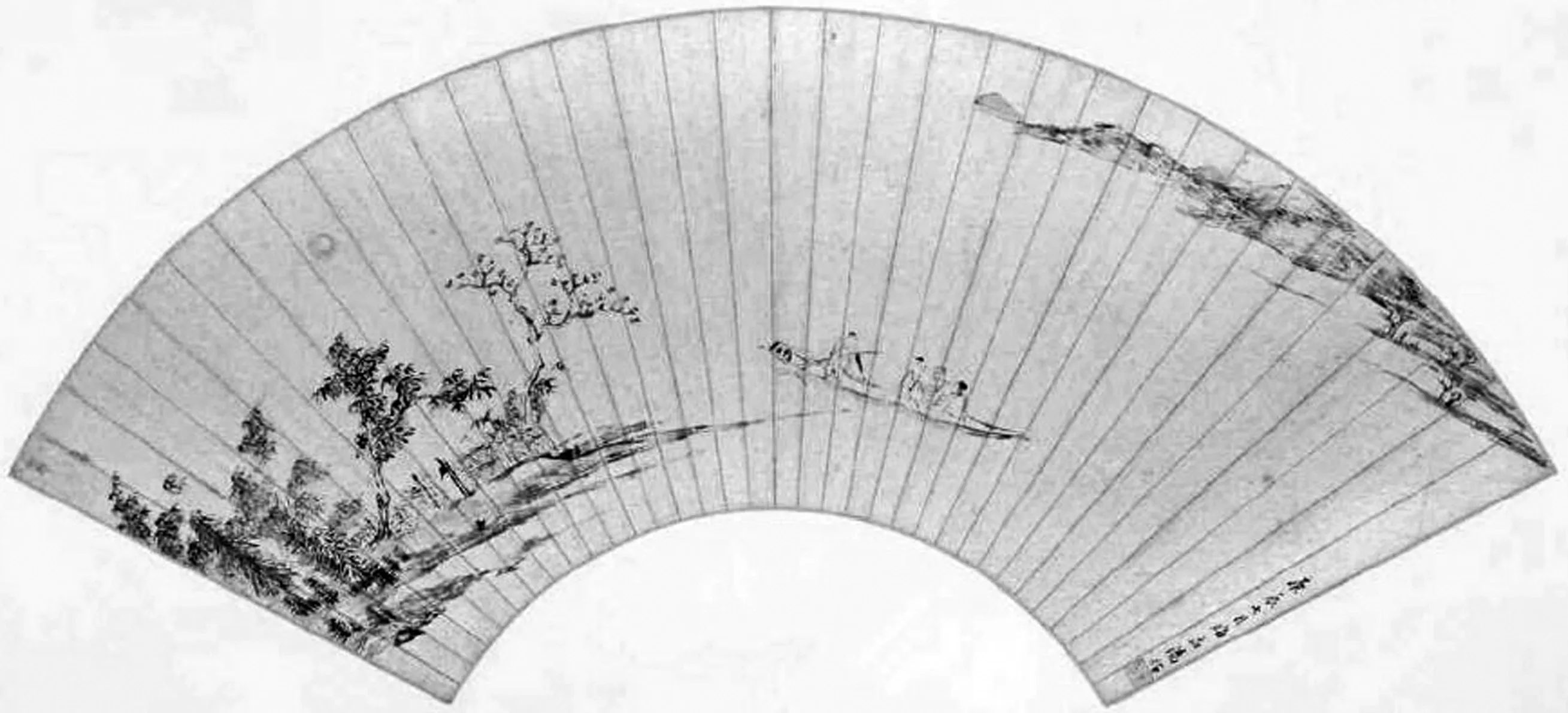

与这一作品颇为相近的是现藏于成都杜甫草堂博物馆的清代钱杜(1764—1845)的《南邻》团扇的扇面(图 11),上有题款:“秋水纔深四五尺,野航恰受两三人。仿宋人设色法于竹坞深处。松壶钱杜。”钤印:“钱叔美”。很明显地注重《南邻》诗的倒数第二联。同样,钱杜并没有着力表现月色,只是于部分山石上面用青绿渲染,并以青绿附以墨色苔点进行装饰,以此为宋代青绿山水之复古风格。画中也没有柴门、月色和修竹,仅有一士人在月下抚琴,二士人泛舟于水中,若非钱杜点明了画意,已然难以分辨《南邻》的时间特质,仅仅是一件普通的文人山水画。

图11 清代,钱杜,《南邻》,扇页,纸本,尺寸不详,成都杜甫草堂博物馆藏

直到道光三年(1823),王学浩(1754—1832)仍有一件杜甫的《南邻》诗意图(图13),它同样藏于成都杜甫草堂博物馆。而画中并非出现送行的场面,仅有山水、船只和茅屋,若非画者在右上角题有《南邻》诗,几乎难以分辨为“柴门新月”诗意图。虽然王学浩抄录了《南邻》全诗,但从画面看,所取诗句应与程嘉燧的《秋游赏月图》、钱杜的《南邻》一致,为“秋水纔深四五尺,野航恰受两三人”。

图13 清代,王学浩,《南邻》,轴,纸本墨笔,尺寸不详,成都杜甫草堂

图14 清代,钱杜,《虞山草堂步月诗意图》,轴,纸本设色,纵138.2厘米,横53厘米,大阪市立美术馆

现藏于大阪市立美术馆的钱杜的《虞山草堂步月诗意图》(图14),①按:直到嘉庆二十五年(1820),王学浩仍有画杜甫的《南邻》。该画现藏于成都杜甫草堂博物馆,目前未能获得清晰的图版。而画中并非出现送行的场面,仅有山水、船只和茅屋,若非画者在右上角题有《南邻》诗,几乎难以分辨为“柴门新月”诗意图,所取诗句与前文所举程嘉燧的《秋游赏月图》、钱杜的《南邻》相似。可谓是《南邻》诗意图的变体。画中有自题曰:“山月欲上秋意生,东墙西港荒虫鸣。主人开门客欲去,人影依稀入深树。树头棲雅无叹啼,举床看月月渐低。竹烟满地寂无语,仙鹤一声露如雨。此诗记去在虞山草堂步月题小画赠子潇作,癸酉(1813)长夏无事复写此以寄湘山五兄。寄到日,定多物外之赏,于茶熟时,邀二三宾佐,共吟啸也。钱杜并识。”很明显,“山月欲上”“开门客欲去”等表明,画中的场景是“柴门”“新月”与“送客”的典故,但钱杜却重题一诗,或仅取《南邻》的意境而已。画面中虽有雾霭中的远山和月色,但画中的场景则是一派园林景致,有两棵高大的梧桐、芭蕉、花树和石墙,三座假山石位于石墙内外,墙内透出两件人字顶的茅舍。左下角一方水域,三位士人正在道别,一童子等候,构图与日本禅僧的《柴门新月图》颇为类似。虽也有修竹成林,却掩映在远山的夜雾之中。远山、修竹丛和地面上淡染的花青,表现的正是新月下朦胧的光影。而从钱杜所题的“长夏”来看,应是夏末初秋时分,与《南邻》的季节也相符。另“物外之赏”之意很明显,这件作品是寄给友人卞熊文(字湘山,生卒年不详)的赠友图,它的意涵超出了画面本身。同时,《虞山草堂步月诗意图》带有明代之后实景描绘的特色,是一件实现了交游功能的《南邻》诗意图的变体。而从杜甫草堂所藏的《南邻》扇页来看,钱杜是熟悉这一诗题的,更证明了《虞山草堂步月诗意图》取自《南邻》诗意。

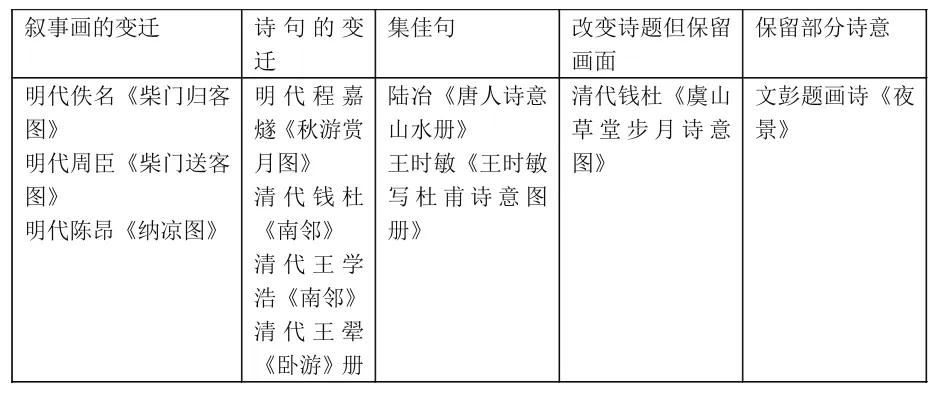

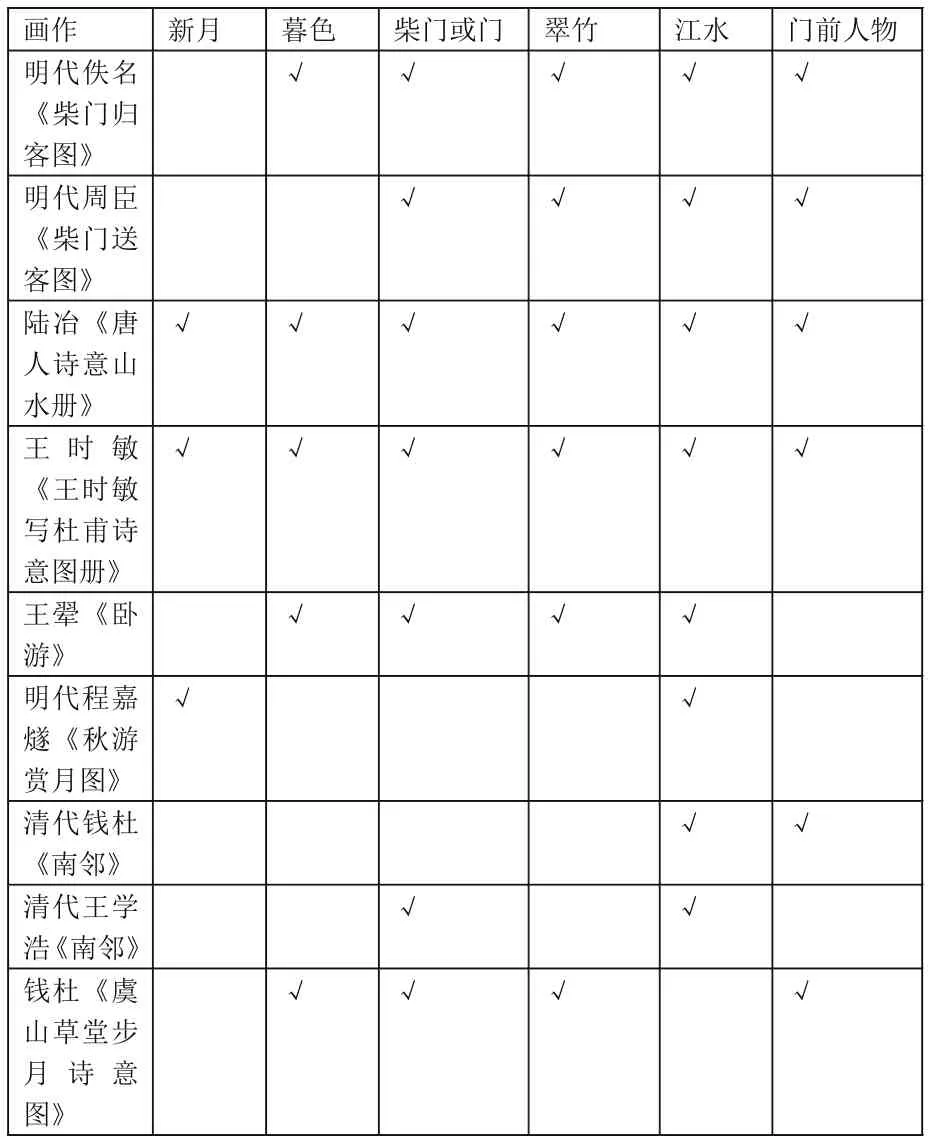

经由以上梳理,我们可以总结出明代以后,《南邻》诗意画的几路流变脉络。首先是明代之后发展出的叙事画;第二是选择《南邻》中其他诗句后,失去了交友意蕴的诗意画;第三是集佳句之后,以各种画题出现的诗意画或山水图;第四,部分《南邻》诗意画虽然保留了诗题,却没有画出“柴门新月”的内容和意蕴;第五,部分画作改变诗题,却保留了暮色中送别的意蕴;第六,保留部分诗意的创作。

表4五种诗题的变迁脉络

表5各件作品对画中元素的保留

以下用两个表格来说明流变的状况,表4是五种诗题的变迁脉络,表5则将“柴门新月”送友主题绘画中的元素进行了分类,可见保留了“柴门新月”诗句和送友意蕴的作品,具备较多的元素;随后是叙事类的作品;改变了诗句或不具备送友意蕴的作品则具备最少的元素。

四、余论

杜甫的《南邻》诗意图,在日本又名“柴门新月图”,是一件特殊的表现暮色和时间的诗意画,但在中国画史中的实物和记录一直较为隐晦。虽然学界多有关于杜甫诗意图的研究,但往往忽略了这一画题的出现和流变。所幸日本五山禅僧1405年的《柴门新月图》,才使这一画题浮出水面,并勾连出了一系列隐藏的《南邻》诗意画的变体。

首先,在诸多的诗意图中,《柴门新月图》的特别之处在于,它并非仅仅呈现诗情画意,而具备了表现交游中细腻的情感的功能。在日本,《柴门新月图》开启了五山禅僧“诗画轴”之序幕,学习中国元代文人在绘画卷轴上的唱和之风,作为类似于“诗序”和“诗集”的载体出现,其实际的功能是雅集和交游,以及增添日本禅僧文化圈的光彩。

第二,在中国方面,该画题常被“夜景”“纳凉”等取代,可见,《南邻》诗的时令常被人们理解为夏季。自元代之后,源自“柴门新月”的杜甫诗意图不绝如缕。出现在各类文献和实物之中,但画题和画题往往多有改变,只有很少的个案实现了隐喻现实的交游功能。

第三,“柴门新月”的画题中最为关键和微妙的所在,并非柴门、修竹和江桥,也非送别的场面,而是“新月”之下的暮色。正是这一时间性要素的出现,使送别具有了瞬间的过渡时间性,“柴门”也摆脱了隐逸的涵义,具有了由内而外的空间性,画面中具备了诗意的氛围。从后期的作品来看,即使是《南邻》诗意图,一旦失去了对“柴门新月”这一联诗句的表现,也就失去了送别的氛围,而这正是“柴门新月”最为别致的意蕴所在,也是《柴门新月图》成为最早的“诗画轴”的原因。