综合物探法在小秦岭地区中酸性岩体圈定及空间解析中的应用

2019-07-11史朝洋张瑾爱

杨 渊, 张 林, 史朝洋, 张瑾爱

(陕西省矿产地质调查中心,西安 710068 )

0 引言

东秦岭特别是秦岭造山带北部和华北地块南缘地区,是中国重要的多金属成矿带[1]。东秦岭造山带属于秦岭造山带东段,晚中生代构造岩浆事件在该区域非常发育,形成了大量的花岗岩[2],蟒岭花岗岩体出露于北秦岭构造带位于栾川断裂带以南、商丹断裂带以北的秦岭地区。蟒岭岩体西侧地区是北秦岭的一个重要的矿集区,分布有南台、马河、西沟、高沟和桃官坪等几个中小型以铝为主的多金属矿床,其周边还分布有银厂沟、寺沟等铅锌矿床。矿集区除钼矿床成矿元素之外还伴生有其他多金属元素[3],其成矿作用与中生代花岗质岩浆活动密切相关。半个多世纪以来,国内众多科研院所和生产部门对东秦岭地区中生代的花岗岩及与其有关的钼(钨)多金属矿床的时空分布、物质来源及演化、矿床地质特征、成矿作用过程与地球动力进行了研究,取得了不小成果[4-5]

前人对蟒岭岩体以及西部小岩体在时间上有一定的认识,北秦岭地区与铝矿相关的岩体的岩石类型主要为二长花岗岩,也见花岗斑岩(南台岩体),利用LA-ICPMS锆石U-Pb定年得到成矿小岩体的形成年龄为157±1Ma~150±3Ma[6],与蟒岭花岗岩体形成时代接近,略早于蟒岭花岗岩体二长花岗岩148±1Ma~144±1Ma[7],均属于晚侏罗世,明蟒岭岩体与其在西部小岩体在形成年龄上相近。但以往本地区地质调查工作仅局限于地表,未见在深层空间对岩体进行系统性的研究分析,没有对隐伏-半隐伏岩体产状及赋存状况有清晰地认识,也没有较大比例尺的综合物探测量工作,笔者借助于综合地球物理手段,对小秦岭地区蟒岭岩体及其西部小岩体的地球物理特征展开研究,着重探讨蟒岭岩体西部三个小岩体(图1中黑色图框)桃官坪岩体、崎头山小岩体和西沟小岩体之间的关系,以及三个小岩体与东部蟒岭岩体在空间和时间上的关系。

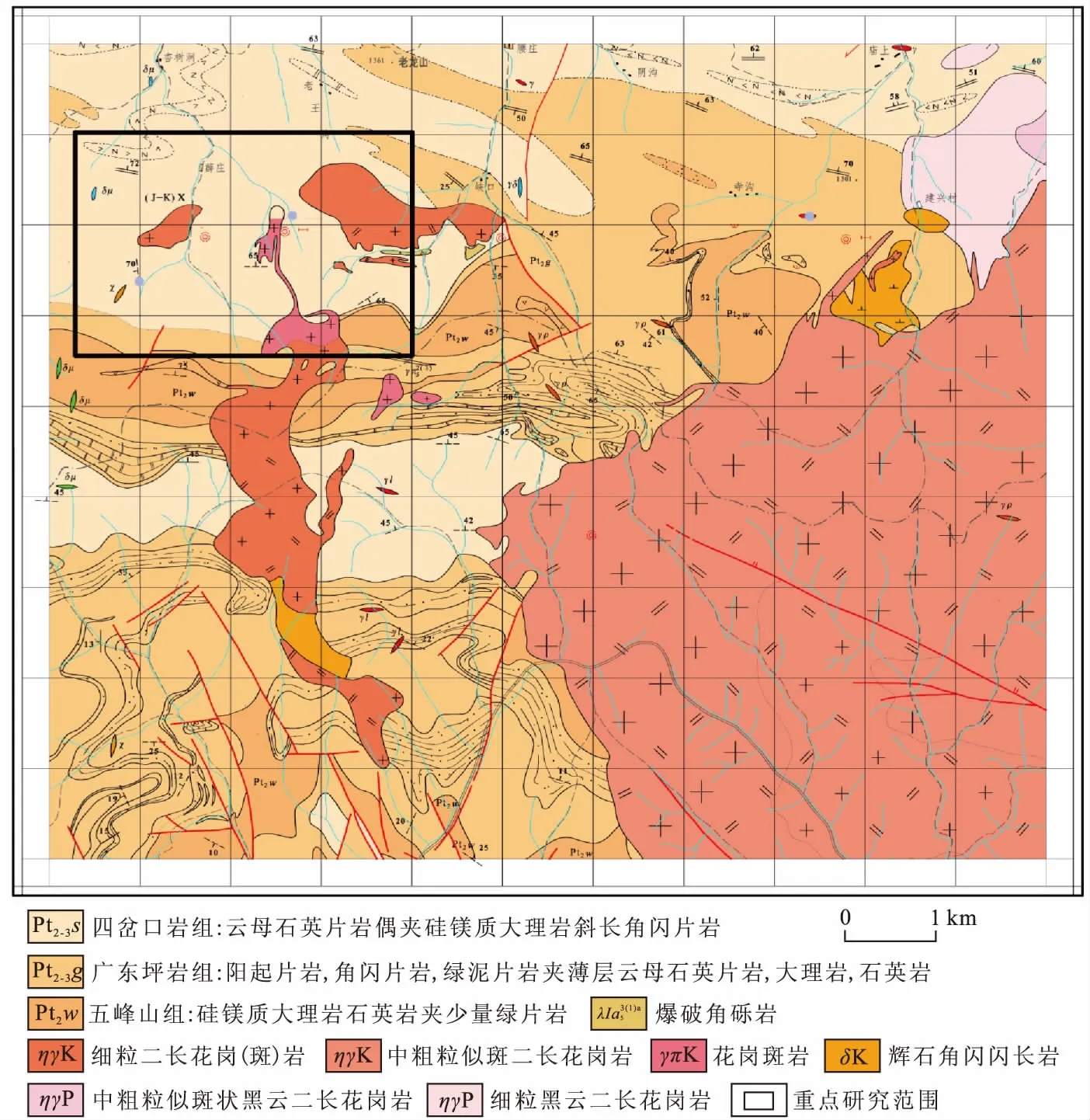

图1 研究区地质特征Fig.1 Geological characteristics of the study area

研究区内岩浆活动以燕山期侵入岩为主,主要的岩体有四个,自西向东依次为:桃官坪岩体、西沟岩体、崎头山岩体以及东部最大的蟒岭岩体。岩性主要为中-细粒黑云母花岗岩,局部有二长花岗斑岩、二长斑岩、花岗斑岩小岩体(脉)围绕主要岩体分布。此外,还分布有石英脉、花岗斑岩脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉及云斜煌斑岩脉等脉岩。桃官坪岩体、西沟岩体受南北向断裂构造影响,闯沟岩体位于前两者之间,畸头山岩体位于东端,岩体分枝多呈团块状交错,形态复杂。

1 岩石物性特征

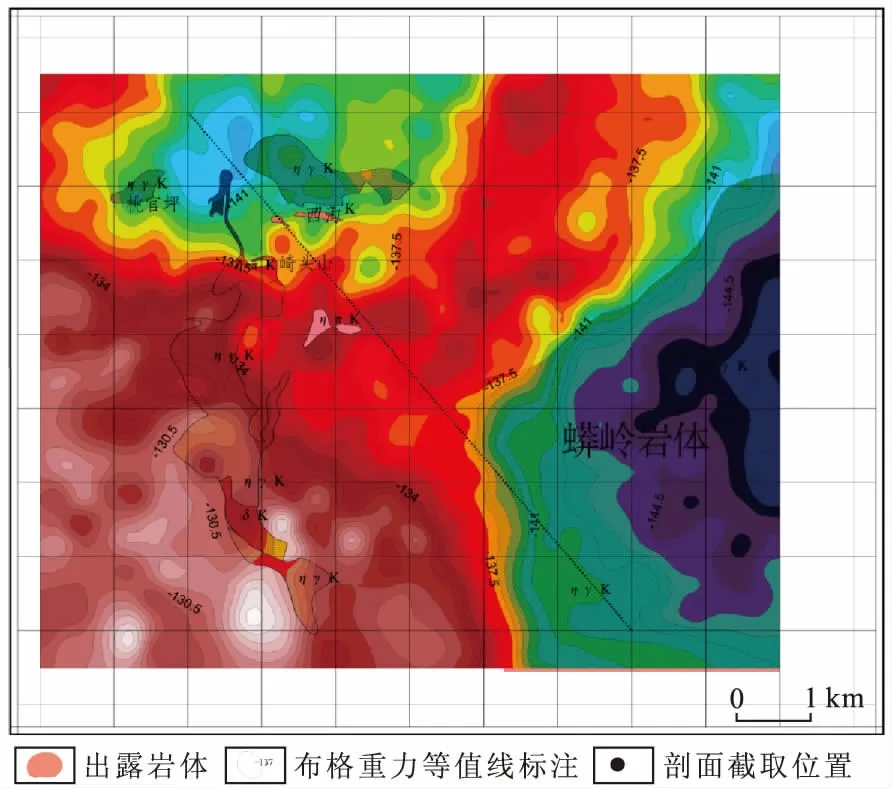

通过对采集的物性标本测定统计分析(表1),结合测区地质资料,综合分析了岩石和地层的物性特征和变化规律。对测区内不同地层单元的密度、磁性、电性特征对比,建立了主要地层单元的物性模型,为重磁剖面反演及综合解释提供物性借鉴。

1)从密度来看,元古界四岔口岩组地层综合密度为2.71 g/cm3,变化范围为2.59 g/cm3~2.80 g/cm3,广东坪岩组地层综合密度为2.84 g/cm3,变化范围为2.59 g/cm3~3.04 g/cm3,五峰山岩组地层综合密度为2.84 g/cm3,变化范围为2.64 g/cm3~3.18 g/cm3,燕山期侵入岩体密度为2.58 g/cm3,变化范围为2.48 g/cm3~2.72 g/cm3。通过物性对比可以看出,中上元古界四岔口岩组与广东坪、五峰山岩组密度差明显,地层与岩体密度差更大,因此存在资料解释推断的物性条件。

通过对比分析,广东坪岩组和五峰山岩组岩石密度最大,四岔口岩组密度次之,岩体密度最小。

2)从磁性来看元古界四岔口岩组地层平均磁化率978(10-5SI),变化范围为17(10-5SI)~6 768(10-5SI),从岩性来说除变基性凝灰岩和斜长角闪岩磁性较强外其余岩性均不超过100(10-5SI),说明四岔口岩组多数岩石是弱磁性,少数变质基性岩磁性非常强。广东坪岩组磁平均化率为461(10-5SI),变化范围为5(10-5SI)~4 326(10-5SI),磁性变化范围大,强磁岩性较多,强磁岩性为斜长角闪岩和绿泥纳长阳起片岩。五峰山岩组地层平均磁化率38(10-5SI),基本属无磁地层。燕山期侵入岩体平均磁化率为488(10-5SI),变化范围为5(10-5SI)~4 070(10-5SI),说明中酸性岩体磁性不均匀,变化范围大,基本呈现中等磁。总体来看,区内广东坪地层磁性最强,四岔口地层磁性除斜长角闪片岩外基本属于无磁,四岔口地层为无磁,中酸性岩体呈中等磁。

表1 综合物探物性统计表

3)从电性来看,元古界四岔口岩组地层电阻率变化范围大,极化率相对较高,但整体并不高。广东坪岩组电性与四岔口相近电阻率变化范围大,极化率相对较高,其中角闪片岩极化率最高达8.94%。五峰山岩组地层电阻率变化范围大,极化率最低,说明五峰山组地层蚀变不强或者说无蚀变。燕山期侵入岩体电阻率变化范围小,整体呈低阻,极化率较低,变化范围小。总体来看,区内广东坪和四岔口地层极化率较高,变化范围较大,蚀变较强。五峰山组合岩体电阻率和极化率较弱,蚀变不强,说明五峰山组合花岗岩相对“干净”,蚀变不强。

2 研究区重磁特征

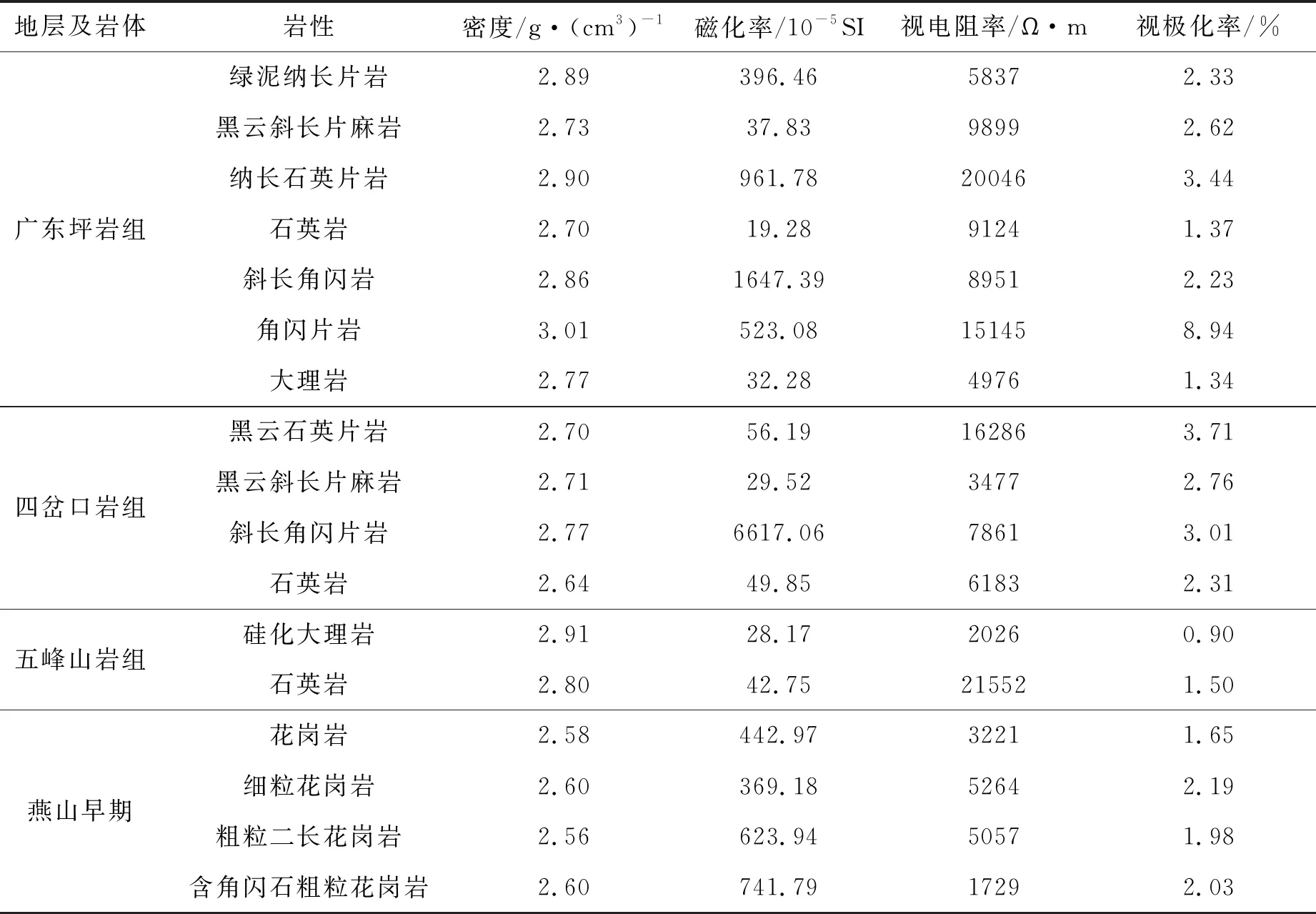

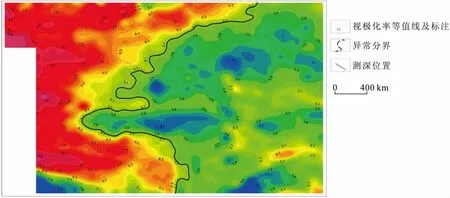

由图2(a)可以看出,异常整体呈北东向,“两低夹两高”展布特征。东部异常最低,西南部最高,中北部带状展布异常次之,西北部相对较低,各个异常区之间界线清晰,异常简单明了。通过布格重力异常图正负异常的展布特征,可将异常区分为两个重力负异常区和两个重力正异常区。

由图2(a)可以看出,研究区分区明显,界线清晰,结合物性工作认为布格重力高值区(红色较深区)反映了岩体埋深较深无岩体侵入地层,或者说在该区域岩体所占比例较小。布格重力低值区即蓝色区域反映了岩体埋深较浅且该区域隐伏-半隐伏岩体所占比例较大,地层所占比例较小。

从图2(b)地面高精度磁测异常面图分布即可将研究区分为三个区:①磁场平稳区;②强磁异常区;③磁场散乱区。磁场平稳区位于工作区西北部,平稳区内主要出露地层北部为中古元界四岔口岩组;强磁异常区位于工作区中部,异常走向不一致,中部有部分扭曲,呈直角状,局部磁异常高达2 000 nT,东北部有大面积的负磁异常区。本区内主要出露中元古界地层的广东坪岩组,中部强磁异常位置出露的是四岔口岩组和燕山期的二长花岗岩,强磁异常走向主要以南北向、东西向或者不规则走向;磁场散乱区,位于工作区东南部,区内磁场属中等强度,异常较为独立,无明显条带状或者团块状异常出现,异常走向为北东向,说明蟒岭岩体岩体形成初期有为北西向应力控制,本区主要出露燕山早期的二长花岗岩。

图2 重磁异常图Fig.2 Gravity and magnetic anomaly map(a)布格重力异常图;(b)高精度磁测异常图

3 隐伏-半隐伏岩体圈定

3.1 定性分析

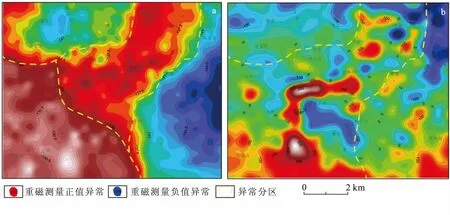

对比图1和图2,我们可以发现,蟒岭岩体所处范围为巨大的布格重力低值区,该区域不仅重力异常低而且磁异常相对较低,与中酸性岩体物性特征一致。桃官坪、崎头山和西沟三个小岩体所处区域为一个完整的相对较大的布格重力异常,说明该处三个小岩体虽在地表相邻而不相连,但隐伏部分却是连为一起。

图3 岩体在布格重力图上反映Fig.3 Granite reflected on Boug gravity diagram

3.2 剖面反演

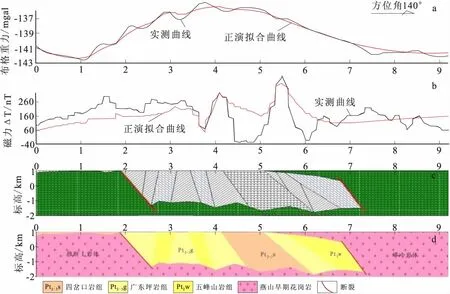

为了解深部地质二维特征,我们在布格重力图上截取了DD-16-01剖面(图3),进行重磁2.5D反演拟合(图4),从图4可以看出,桃官坪、崎头山和西沟三个小岩体在深处隐伏部分是相连的,而且在一定深度上三个小岩体的根部连为一体成为一个较大的岩体,并且该岩体与东部蟒岭岩体相连。

3.3 电法工作验证

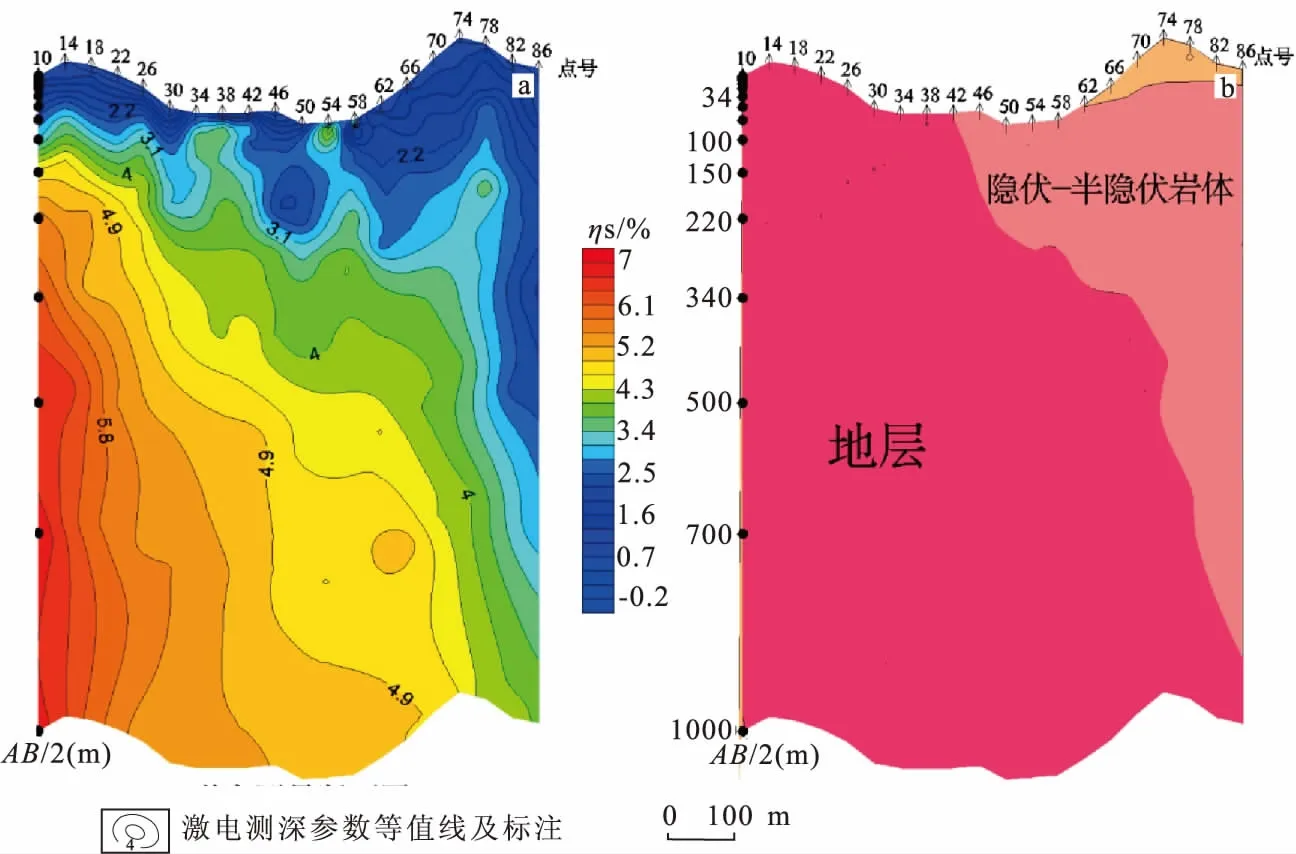

为对隐伏-半隐伏岩体进一步确认,在图1黑色框内进行了激电测量工作。物性工作显示围岩电性变化范围大,且极化率大小和蚀变强弱有明显关系,而岩体整体呈低阻低极化,说明中酸性岩体内并无太强的矿化蚀变。由此可利用围岩与地层的电性差异,划分隐伏-半隐伏岩体与地层的接触关系,再根据测深断面图进一步梳理地层与岩体在深部的接触关系。

由图5看视极化率等值线图有明显的分区性,以黑线为界东西部极化率存在明显差异,西部普遍较高,东部极化率较相对较低仅局部有相对高值异常。激电异常主要以东西向或者近东西向走向为主。初步认为西部发生大规模低温热液蚀变,引起的激电异常主要为黄铁矿化蚀变,西部地层具有明显的体极化效应;东部地层低温蚀变较弱,高温热液蚀变较强,这也从东部区域内有大量的钼矿化可以证明。

图4 剖面重磁正反演Fig.4 Inversion of gravity and magnetic sections(a)DD-16-01布格重力异常;(b)DD-16-01磁力异常;(c)DD-16-01反演模型;(d)DD-16-01地质解释剖面图

图5 重点研究区视极化率异常图Fig.5 Anomalies of apparent polarizability in key research areas

1)根据热液矿床围岩蚀变分布模式可知在靠近岩体位置主要发生的是高温蚀变,蚀变矿床为铜、钼、钨等。距离岩体相对较远位置发生的是中低温蚀变,蚀变矿床为铁、铅、锌等。本区东部局部有岩体出露,再结合重磁推断的岩体及地层的关系认为,本区符合典型热液矿床围岩蚀变分布模型[8-10]。

2)区内除岩体外均为四岔口岩组,地表岩石和地层东西部无明显差别,但电性显差异明显,说明此处存在一个内生动力源(高温热源),该动力产生的作用与温度和距离有直接关系,而此动力源即为中酸性岩体。

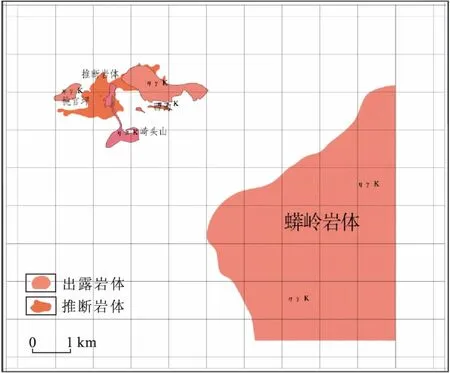

在地层和岩体边部布设了一条对称四极测深剖面(位置见图5粉色线段),图6为地层与岩体在一定深度上激电测深断面图。由图5、图6可以看出,岩体在地表与地下一致呈现的是低极化,而地层在越往深处呈现的视极化率越高,说明在深部地层低温蚀变变强。由此圈定了隐伏-半隐伏岩体(图7),该圈定的岩体与重力异常反映一致,岩体完整独立,进一步说明所研究的三个小岩体在深处是连在一起的。

对比重力异常,激电异常圈定的岩体范围较小,需说明的是,重力异常所反映的岩体埋深相对较深而激电测量的深度较浅,且重力测量比例尺为1∶50 000尺度,而激电测量比例尺为1∶10 000,在浅表细节上刻画更为详细。准确来讲综合物探方法效果都很好,仅是反映深度和反映的地球物理场不同而已,不存在何种方法更具有优势。

图6 激电测深断面及推断图Fig.6 Imaginary sounding section and inference map(a)激电测量断面图;(b)激电测量推断地质断面图

图7 激电测量推断岩体图Fig.7 Inferred map of induced rock mass

图8 岩体分布图Fig.8 Distribution of rock mass

4 岩体空间关系

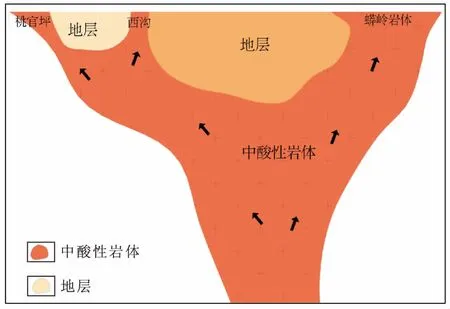

经综合分析研究在桃官坪附近圈定了一个隐伏-半隐伏岩体,位置如图8所示,该隐伏-半隐伏岩体规模较大,岩体相对完整。从平面图上来看出露的桃官坪岩体、崎头山岩体及西沟岩体都分布于综合推断的岩体外围,在地表相邻而不相连,但在岩体深处隐伏部分相连。而且在更深的位置三个小岩体与蟒岭岩体相连,并且形成一个岩浆运移通道。(图4剖面重磁正反演断面图可知,岩体深层空间隐伏深度在2 km~3 km)。

由此,我们认为从平面上来看蟒岭岩体在空间上范围更广规模更大,其中很大一部分属于隐伏岩体,且隐伏深度较深。从深层空间上来看蟒岭岩体与西部三个小岩体在深部相连,与蟒岭岩体同根同源,为“兄弟”关系,蟒岭岩体深部模型示意如图9所示。

图9 蟒岭岩体深部模型示意图Fig.9 Schematic diagram of the deep model of the Mangling rock mass

5 结论

从地球物理特征来看,蟒岭西部燕山期花岗岩具有低磁、低重、相对低极化的特征,本次物探工作使用大比例尺电、磁、重对岩体和地层进行了研究,结果显示综合物探手段可以很好地分辨隐伏-半隐伏岩体与地层;通过对照物探异常与地质填图的对照,发现地质内容与物探内容是不同的,物探工作所反映的是具有一定深度的地质内容;通过测深及反演等物探手段可以了解深部岩体赋存状况;在可靠的地球物理理论基础下建立蟒岭岩体深部模型,为将来三维地质反演以及研究深部构造演化提供借鉴,对将来深部找矿意义重大。