四川盆地火成岩发育区地震波传播规律及成像方法

2019-07-11何青林

陈 康, 冉 崎, 韩 嵩, 龙 隆, 何青林, 陈 骁, 彭 达

(中石油 西南油气田分公司勘探开发研究院,成都 610041)

0 引言

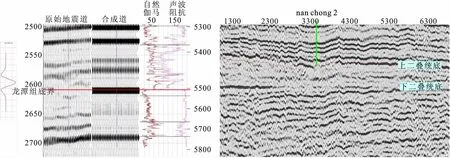

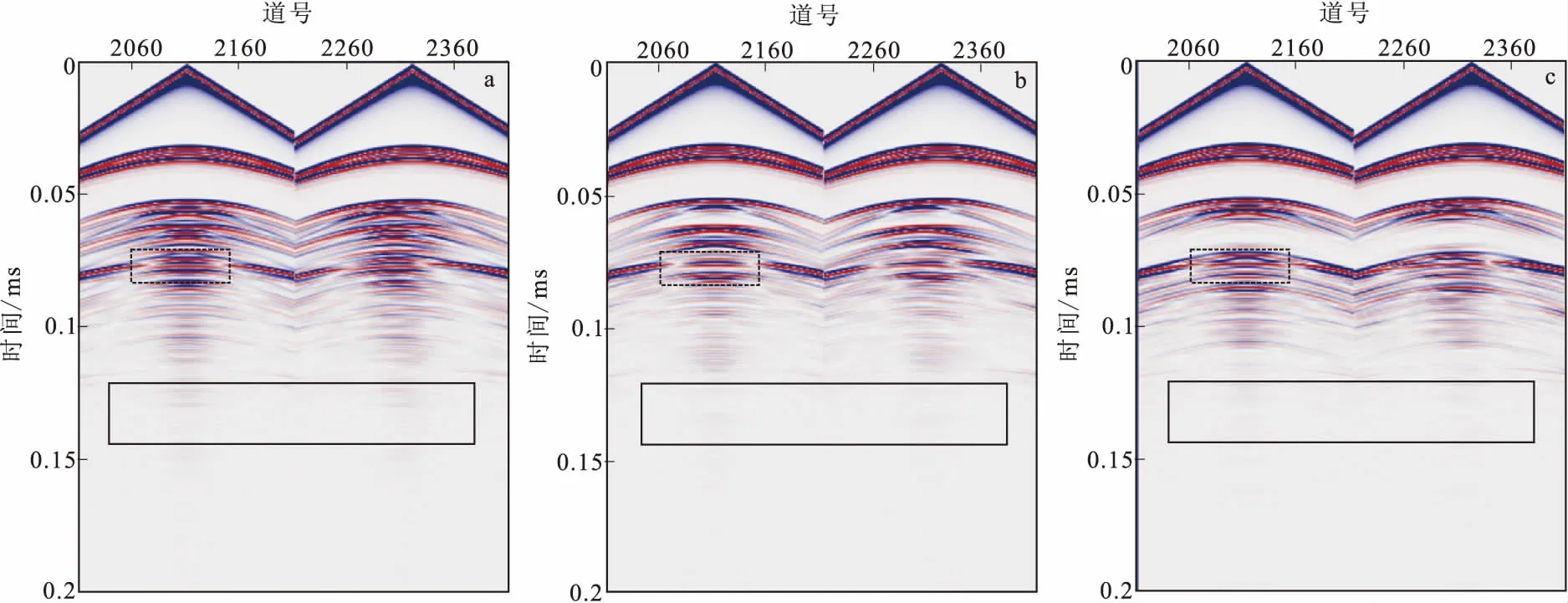

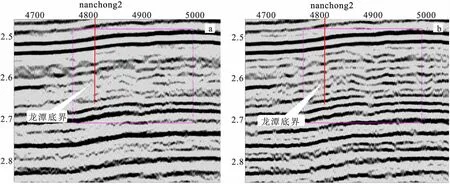

火成岩岩性和地层结构复杂、非均质性强,火成岩下伏地层地震反射同相轴连续性差、能量弱,导致火成岩区目的层构造及储层识别困难[1]。近年来,火成岩逐步成为勘探的热点,国内松辽盆地、准噶尔盆地、济阳洼陷、黄骅坳陷、克拉美丽气田、黄骅坳陷等地区都针对火成岩勘探开展了工作[2-8]。四川盆地火成岩主要发育在川西地区,多口井均证实区内龙潭组内部火成岩发育,其中南充2井龙潭组钻遇几套高速凝灰岩地层,地层速度比围岩高2 500 m/s ~3 000 m/s。龙潭组泥页岩与茅口组灰岩测井速度差异较大,地震资料表现为杂乱弱反射特征,井震吻合度低(图1)。

研究地震波在火成岩发育区的传播规律,是分析区内地震反射特征的基础。褶积模型模拟由于未考虑地层的反射透射能量衰减作用,无法模拟实际地震波在地下介质的传播过程,难以深入解释火成岩对下伏地层的屏蔽机理和不同火成岩分布特征的屏蔽作用。作者从地震波反射透射基本原理出发,阐述了火成岩地层的反射透射能量及对下伏地层的屏蔽机理,利用波动方程地震模拟及偏移方法分析了不同火成岩分布模型对下伏地层地震信号的屏蔽作用,提出了岩下地震成像改善方法。研究结果较好地解释了四川盆地川西及龙潭组底界的弱反射现象,为盆地内火成岩及下部茅口组储层勘探提供了借鉴。

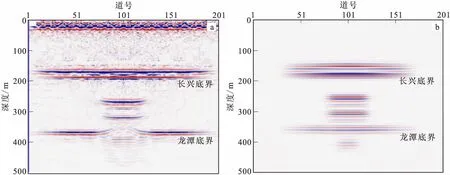

图1 四川盆地上二叠统底界弱反射特征剖面Fig.1 Weak reflection profile of upper permian bottom boundary in sichuan basin

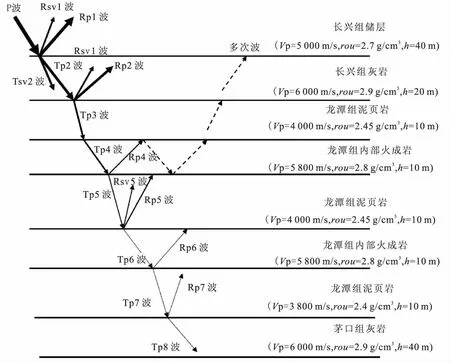

图2 火成岩高速层屏蔽机理Fig.2 High speed layer shielding mechanism of igneous rocks

1 火成岩屏蔽机理分析

1.1 单井界面上反射与透射系数

地震波在层状介质中传播会引起以下几类波:反射纵波(Rp波)、反射横波(Psv波)、透射纵波(Tp波)、透射横波(Tsv波)。利用基于反射率法的层状介质地震模拟方法[9],考虑了地震波传播过程中的衰减作用,可以求取各层界面的反射透射系数,获取地震道集,道集包括了界面一次反射波和层间多次反射波信息,波场信息丰富。

南充2井火成岩发育段地质模型如图2所示,P波入射会产生Rp波、反射Psv波、透射P波和透射Tsv波,入射波能量被分配到四种波上。地层界面反射、透射系数与界面上下层介质的纵横波速度、密度有关,当界面上下地层的波阻抗差异越大,界面反射系数越大、透射系数越小。

当低速地层中存在多套高速地层时,地震波由高速地层传播到低速地层过程中产生强反射后透射能量变弱,依据能量守恒定律,经过多次强反射后,地震波能量衰减较快[10]。以南充2井为例,龙潭组内部火成岩地层与龙潭组泥页岩地层波阻抗差异大,地震波传播至火成岩高速层中Rp4能量强、Tp5能量变弱,火成岩下伏地层Rp5能量变弱,当多套高低速互层时会形成频率较高的多次波干扰。

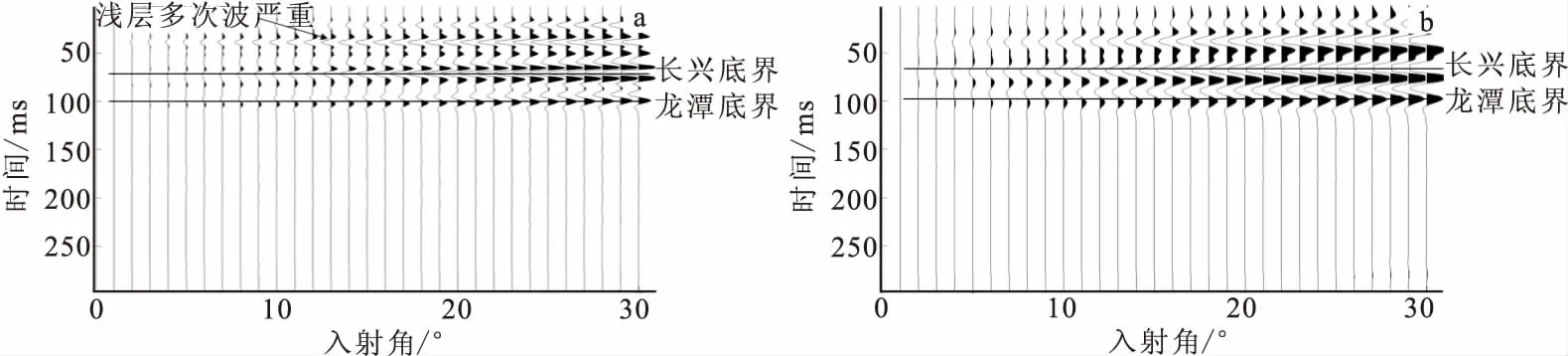

图3 主频35 Hz、15 Hz单井反射率法纵波地震道集Fig.3 Primary frequency 35 Hz, 15 Hzsingle-well reflectivity method p-wave seismic trace set(a)35 Hz;(b)15 Hz

图4 主频35 Hz、15 Hz单井反射率法横波地震道集Fig.4 Shear wave seismic trace set of single-well reflectivity method with 35 Hz main frequency and 15 Hz single well reflectivity method(a)35 Hz;(b)15 Hz

1.2 火成岩屏蔽效应分析

利用反射率地震模拟方法对图2地质模型开展地震道集模拟,时间采样率为2 ms。纵波模拟道集结果如图3所示,当主频为35 Hz时,地震波在经过多次反射透射后,龙潭组底界振幅能量较弱,在龙潭组内部及茅口组内部均出现了多次反射波,随着入射角(偏移距) 增大 龙潭组底界波峰能量逐渐减弱;当主频为15 Hz时,龙潭组底界振幅能量相比35 Hz主频模拟结果明显增强,多次波能量得到压制。

横波模拟道集结果如图4所示,当主频为35 Hz时,横波多次反射透射后到达龙潭组底界振幅能量仍较强,龙潭组顶界出现多次波,随着入射角(偏移距)增大龙潭组底界波峰能量逐渐增强;当主频为15 Hz时,龙潭组底界振幅能量相比35 Hz主频模拟结果略有增强,龙潭组顶界多次波压制明显。

模拟结果分析可得出:①多套高速火层岩地层会导致下伏地层反射纵波能量衰减严重,多次波发育,大偏移距信息变弱;②多套高速火层岩下伏地层反射横波能量衰减程度较小,大偏移距能量较强;③低频地震波穿透薄互地层能力强,多套高速火层岩下伏地层地震波能量衰减较弱,多次波不发育。

2 火成岩地震波场模拟及特征识别

2.1 火成岩地震纵波正演模拟

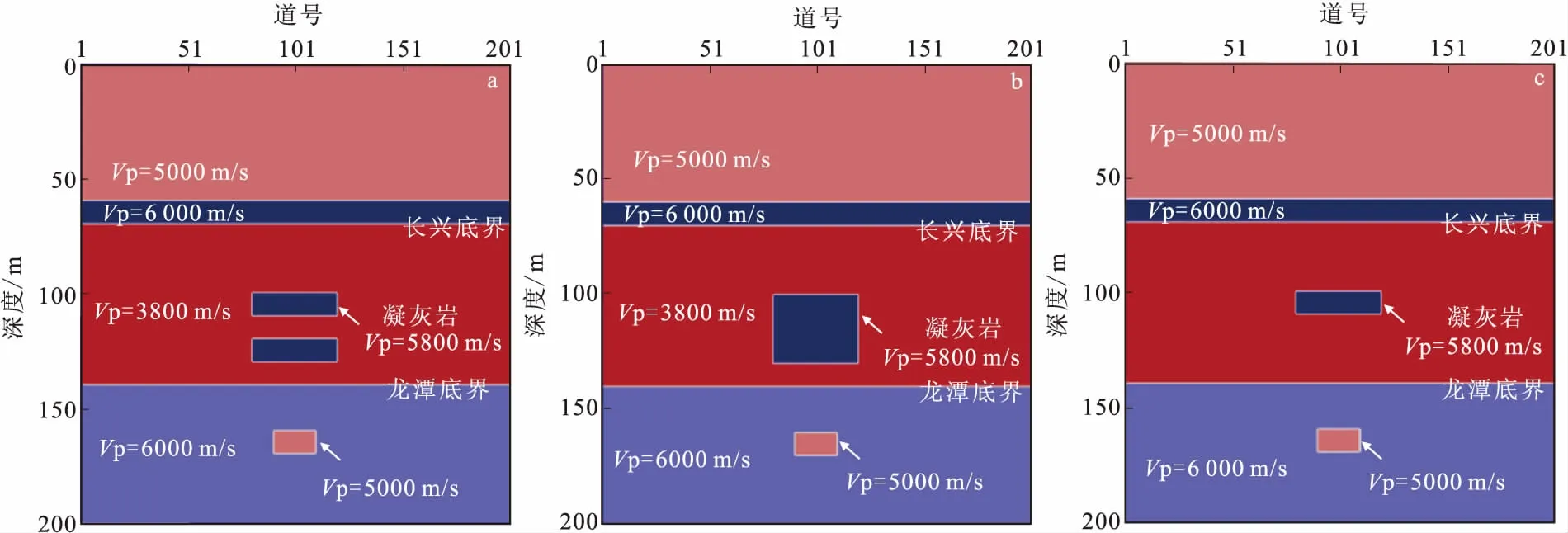

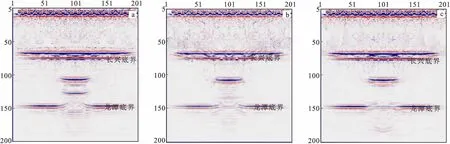

为了深入分析不同火成岩分布厚度和组合方式的下伏地层地震响应特征,设计了如图5所示的三个模型,包括两套薄火成岩(单套厚度20 m)、单套厚火成岩(厚度60 m)、单套薄火成岩(厚度20 m)。模型大小均为201道×500 m,道间距20 m,采用主频为35 Hz的雷克子波激发,开展弹性波动方程地震正演模拟[11-12],共40炮激发,接收道101道,时间采样率为2 ms。图6为图5三种模型对应的第20炮和21炮的炮记录,可见不同分布的火成岩发育区龙潭组底界反射能量存在差异,其中两套薄火层岩发育区炮记录中的龙潭组底界反射能量最弱、屏蔽作用最强、下部多次波最发育。

图5 不同火成岩规模模型Fig.5 Different igneous rock scale models(a)两套薄火层岩;(b)单套厚火成岩;(c)单套薄火成岩

图6 不同模型的炮记录Fig.6 Gun records for different models(a)两套薄火层岩;(b)单套厚火成岩;(c)单套薄火成岩

图7 不同模型的叠前时间偏移成像结果Fig.7 Pre-stack time migration imaging results of different models(a)两套薄火层岩;(b)单套厚火成岩;(c)单套薄火成岩

2.2 火成岩地震成像及反射特征识别

对上述模拟结果进行克希霍夫叠前时间偏移成像[13],结果如图7所示,发育两套薄火成岩时,岩下地层画弧现象严重,整体表现为类似生物礁形态明显的隆起特征,内部反射为弱杂乱反射,同相轴错断,多次波发育;发育单套厚火成岩时,龙潭组底界也存在画弧现象,但反射同相轴稍连续,下部仍存在多次波干扰;发育单套薄火成岩时,龙潭组底界无明显画弧现象,同相轴较连续,反射能量较强,多次波不太发育。

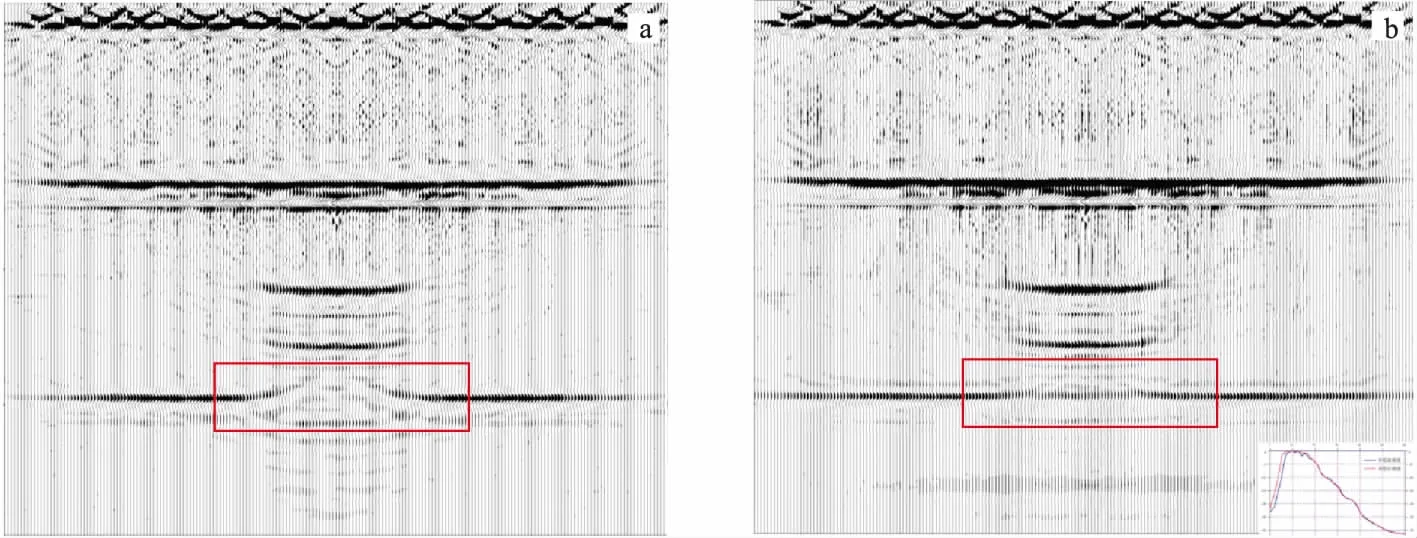

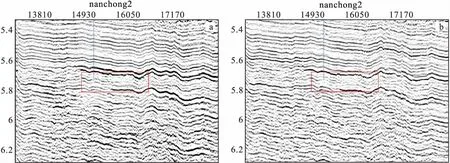

图8 叠加偏移剖面低频补偿前后结果Fig.8 Results before and after low-frequency compensation of migration profile superposition(a)低频补偿前; (b)低频补偿后

图9 大川中火成岩区低频补偿前后剖面Fig.9 Before and after low-frequency compensation profiles of the central sichuan igneous area(a)低频补偿前; (b)低频补偿后

3 成像改善方法

3.1 低频保护处理

有文献提到采用低频信号补偿应用于火成岩发育区深层成像效果较好[14],笔者针对火成岩屏蔽作用产生的地震同相轴能量和相位的变化,采用对叠加偏移剖面低频补偿的方式改善成像效果。图9(b)为图8(a)剖面低频补偿结果,低频补偿后龙潭组底界面同相轴连续性变好,多次波能量得到明显压制,茅口组内部储层特征清晰。分析其原因:低频的数据横向采样均匀,但是在补偿前能量较弱,因此能量强但不均匀的中高频数据表现出了画弧现象,通过提高低频能量后中高频的能量减弱,成像效果得到了改善。将该方法运用到南充2井火成岩发育区(图9),实际资料补偿后龙潭组底界同相轴连续性变好,地震可识别性更强。

3.2 偏移算法

火成岩对岩下成像屏蔽作用与盐丘、膏岩屏蔽类似,均是由于地震波传播中能量的衰减导致岩下波场信息不丰富造成的,因此采用波动方程偏移成像(散射波动方程、逆时偏移[15]、全波形反演成像对成像)结果会有所改善。如图10所示,在理论模型中,采用逆时偏移相比采用克希霍夫叠前深度偏移对火成岩下成像效果更好,龙潭组底界面同相轴振幅相位连续,茅口组内部储层特征清晰。

图10 不同偏移算法的偏移成像结果Fig.10 Migration imaging results of different migration algorithms(a) 克希霍夫叠前深度偏移;(b)逆时偏移

图11 实际数据不同偏移算法的偏移成像结果Fig.11 Migration imaging results of different migration algorithms for actual data(a) 克希霍夫叠前深度偏移;(b)逆时偏移

4 结论

针对四川盆地火成岩发育区存在的地震成像屏蔽机理不清、岩下地震反射井震标定能量相位差异大等问题,开展地震波传播规律研究及岩下地震成像改善方法研究,可得到以下结论和认识:

1)多套高速火层岩地层会导致下伏地层反射纵波能量衰减严重,屏蔽效应明显,火成岩非均质体的层数、火成岩与下伏地层的相对位置关系是影响屏蔽程度的重要因素。多套火层岩发育时,发育区地震表现为类似生物礁的外形隆起、内部杂乱反射特征,下部多次反射较多且能量较强。

2)大偏移距勘探不利于火成岩发育区下伏地层纵波信息接收,但是有利于横波的接收。针对火成岩分布较广区,应采用小偏移距进行激发接收;针对小规模火成岩分布区,增大偏移距可以使反射波避开火成岩,提高火成岩下伏地层地震能量。

3)低频信号越过不均质体的能力较强,在资料处理过程中要充分保护低频信息、加强优势频带处理,同时充分利用丰富波场信息进行偏移成像,有利于改善岩下地震成像质量。

通过对实际数据进行叠前深度偏移(图11)同样证实,在采用同样深度域偏移速度场以及偏移孔径等参数时,逆时偏移较克希霍夫叠前深度偏移针对火成岩下成像有较为明显地改善。