基于证据的开放政府数据政策制定研究

2019-07-09刘瑞马海群

刘瑞 马海群

摘 要:[目的/意义]信息时代公民对数据知情的需求非常强烈,基于证据的开放政府数据政策制定区别于传统的制定更有事实依据、可信度,更能让公民认可,满足其相关利益。[方法/过程]本文指出基于证据制定开放政府数据政策的重要性及影响因素,通过对现有开放数据政策文本的分析发现其缺少证据,并建立证据模式进行实证研究。[结果/结论]提出了基于证据的开放政府数据政策制定的过程框架,并分析在制定过程中证据的参与形式和系统构建。[创新/价值]现有研究涉及科技、教育、卫生政策等领域,在开放政府数据政策领域相关研究却较少,本文研究基于证据的开放政府数据政策的独特性并探讨如何能获取有效的证据支持开放政府数据政策的制定。

关键词:政策制定;证据;开放政府数据;开放数据政策

DOI:10.3969/j.issn.1008-0821.2019.07.016

〔中图分类号〕D63;G203 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1008-0821(2019)07-0128-05

Abstract:[Purpose/Meaning]Citizens demand for data knowledge is very strong in the information age.Evidence-based open government data policy formulation is more factual and credible than traditional ones,and it allows citizens to recognize and satisfy their related interests.[Method/Process]This paper pointed out the importance and influencing factors of the open government data policy based on evidence.Through the analysis of the existing open data policy text,it found that it lacked evidence and established an evidence model for empirical research.[Results/Conclusions]A process framework for evidence-based open government data policy formulation was proposed,and the forms of participation and system construction of evidence in the development process were analyzed.[Innovation/Value]Existing research involves science,education,health policy and other fields.There were few related researches in the field of open government data policy.This paper studied the uniqueness of evidence-based open government data policy and discussed how to obtain effective evidence.Supported the development of open government data policies.

Key words:policy development;evidence;open government data;open data policy

1 理論回顾

证据在很多领域内都有研究,“基于证据”也被称为“循证”最早来源于医学领域中的“循证医学”,所以在医学领域的研究是很充分的。如在卫生政策领域的研究提出,公共卫生证据的基础比较薄弱,在临床护理中缺乏所谓的严格确定的证据。D J Hunter研究了公共卫生领域的证据,探讨证据与政策之间的关系,是以证据为基础的政策还是基于政策的证据。其认为“证据的干预往往需要一个社会变革的过程,其有效性是多种因素综合作用的结果:领导力,环境变化,组织历史,文化等[1]。”Hye-Chung Kum等将知识发现与数据挖掘的方法用于公共场合以支持基于证据的治理,利用大数据改善儿童福利制度的治理[2]。马库斯罗伯茨研究制定药物政策对证据参与的反思,他认为,使用各种形式的证据对于利益相关者、公众参与药物政策过程以及有效的政策设计和实施至关重要[3]。从现有研究来看,基于证据的政策研究越来越多,有陈秋怡的基于证据的教育政策研究的新趋势[4];陆璟研究了关于证据的教育政策[5];张正严等研究了基于证据的科技政策制定[6],然而在开放政府数据政策领域还缺乏相关研究。但在信息时代,公民对于数据的知情权有着强烈要求,正如对于卫生政策的制定,公民有不断强化的基础设施相关的需求、教育政策制定也有新的规则的完善,公众对于政府数据开放的广度、深度也会有源源不断的需求,基于证据的政府数据政策制定区别于传统的数据政策制定更有事实依据、可信度,更能让公民认可,满足其相关利益。并且,基于证据的开放政府数据政策的制定是建立在现有政策存在的问题与不足的基础上建立的,更具科学性和可信度。

2 证据及基于证据的政策描述

随着政策科学的演进,“基于证据”的政策思想被广泛传播。“基于证据的政策制定”这个话题贯穿过去十几年的社会科学领域。政府正试图利用有效的证据来更好地制定公共政策,以促进政府的科学民主决策[7]。证据在一定程度上也可以证明政策制定者的想法和做法是正确的,并且合理有效的证据可以提高政策制定的质量。

2.1 证据的内涵

对于证据学界存在很多看法,其中有学者认为证据包含被用来决定和说明真理性的事物,它可以是推测的,也可以是真实的[6]。也有观点认为证据不是一个事物而是一个过程:一个交易的过程,其向证据的生产者和消费者通过交易获得各自所需[8]。总之,证据是经验或观察到的支持结论的事实,尤其研究证据是最有说服力的证据,它在政策制定过程的每个阶段都发挥着重要作用——从制定议程和制定政策到实施和评估。“基于证据”最早来源于医学领域中的“循证医学”,是从临床实践中确定一种特定的问题,再寻找与特定的临床症状相关的有效证据,然后将证据运用于治疗”[9],后来将这种思维方法逐渐引入心理学、政策科学、经济学、法学等领域。强调利用现有的最佳证据来制定诊治方案或展开实践活动。基于证据的政策便在循证医学和循证实践的基础上而产生。因此,政策证据是按照循证的原则,以现阶段能够支撑政策的有效证据为基础,提高整个政策过程中的准确性、合理性以及高效性。

2.2 基于证据的政策制定

证据的作用应考虑不同的政策和具体的政策环境。现在的政策制定方式在逐渐改变,政治决策过程也在发生着变化,其中最明显的就是政府强调以证据为参考的政策和措施。基于證据意味着政策制定是建立在合理有效的证据基础之上。传统的政策制定是基于信息、观点和经验,而基于证据的政策制定是建立在客观、全面、相关和具体的证据上。与传统政策制定相比既克服由信息引导的被动性、主观性与符号化的不足,使得政策制定更优化、更准确[10]。

基于证据制定政策中的证据是客观的经验证据,是经科学方法的检验与理性的分析得到的,而不是传统意义的决策中的信息。1999年英国政府内阁办公室对公共政策中证据的描述中认为其包括国内外研究、利益相关者的咨询意见、统计数据、政策评价、咨询结果、网络资源等等,包括由经济学和统计学模型推算的结果[11]。总的来说,证据就是从社会研究和评估中得到的经过科学加工的信息。

3 基于证据的开放政府数据政策制定过程框架

政策制定过程涉及政策制定者、政策研究者、政策管理者和政策实施对象4个方面,在不同环境中政策制定重点在发生着变化,这4个方面所扮演的中心角色也随之发生变化,同时在不同条件下制定过程也有所不同。

3.1 政策制定的一般性过程

传统的政策制定的一般性过程包括政策选择、政策确定、政策执行和政策监督与评估4个过程。如图1所示。

在传统的政策制定过程中,政策制定者占据主导地位,因此主观随意性比较大,没有实证的支撑,过程比较简单。

3.2 基于证据的政策制定过程

在以证据为基础的政策制定过程中,却是政策研究者扮演着中心角色,政策研究者寻找、研究证据并作为证据的提供者给制定者使用。基于证据”的政策过程是包含了选择、评估、监测、评价在内的复杂的分析总结过程,不仅仅是政策方案的选择、评估、监测等,还有证据的选择与分析。李幼平等研究了“如何运用现有的最佳研究证据,同时根据实际情况和公众需求来制定政策[12]。”基于证据的政策制定需要政府或专家学者咨询团体有效多方面地搜集和利用证据,再对证据数据资料进行定性定量的研究,作为更准确、具体的证据。

3.3 基于证据的开放政府数据政策制定过程

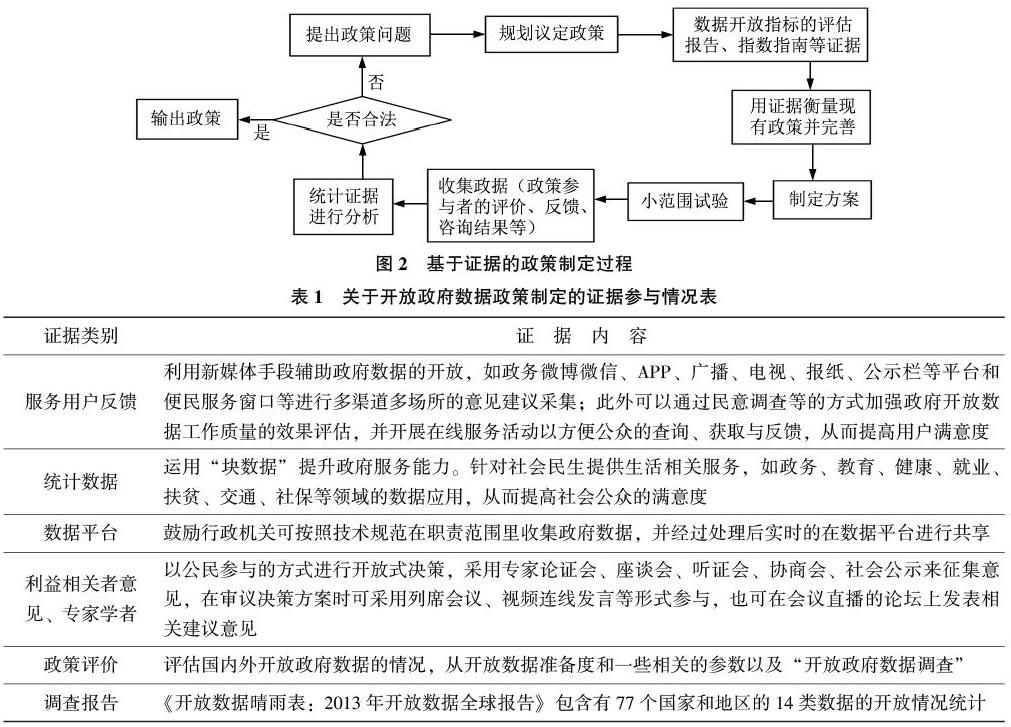

基于证据的开放政府数据政策制定首先是具体政策问题的提出,其同样具有选择性。根据问题可以从各种调查结果、分析报告、指南中寻求相关的证据,尤其是在大数据环境下,能更多、更方便快捷地收集到证据;然后运用证据衡量完善现有的数据政策,以此制定政策方案。之后采用小范围试验的方法实施新的政策方案,在此基础上再进行第二轮的证据收集、统计与加工,选用合适的证据来确定数据政策,最后分析政策的合法性,在实践中不断的反馈、评价与完善,确定最终的数据政策。其过程如图2所示。

其中,证据的获取和分析过程尤为重要,其需要采用事实型数据和专业方法等的分析。如2017年、2018年复旦大学与国家信息中心联合发布的《中国地方政府数据开放报告》,报告从开放授权协议、数据集数量与元数据覆盖率等方面地方政府的数据开放平台进行评估,并发布了“开放数林指数”;有从整体上对时间、地区分布进行的分析,还有从数据层、平台层、准备度的评估,然后产生各地政府数据开放的指数数值与分析。此外赛迪智库发布的我国第一个大数据发展水平评估报告《中国大数据发展指数报告》,报告中显示全国数据的开放共享存在省市间差异比较大的现象,表现为省市、省际之间发展水平不均衡且没有明显的关联性。其中贵州、广东、山东和北京4个省市在开放政府数据方面目前处于全国领先地位。而这些都可以作为开放政府数据政策制定的证据进行参考。

4 开放政府数据政策制定的证据参与分析和系统构建

现在,每个人都想获得更多的信息,开放政府数据非常有必要,公众对政府数据的知情权要求越来越强烈。开放政府数据关系到相关者的利益,其关注政府的数据开放度、开放范围以及平台的建设等。

4.1 开放政府数据政策制定的证据参与分析

根据对我国开放政府数据政策文本的挖掘发现其缺乏证据,只有很少数的政策制定有证据的参与。如表1对基于证据的开放政府数据政策进行实证研究并提出在证据方面可加以完善的地方[13-15]。根据开放政府数据政策的实际情况,探讨证据的参与形式,包括证据类别和证据内容,以期为之后的开放政府数据政策制定提供借鉴。

关于证据和开放政府数据政策的观察,不同形式的证据与开放政府数据政策制定的不同阶段相关,并且涉及不同信息。例如,在政策选择阶段,证据一般来源于各专家学者、利益相关者的咨询意见、行业协会、统计数据、调查报告等经验性证据。而在政策合法化阶段需要验证性、事实性的证据,一般来源于数据平台、用户反馈与政策评价等。

4.2 开放政府数据政策制定的证据系统构建

对于政府开放数据政策制定公众并不像以前那样完全的相信政府和专家制定的政策,而是希望政策的制定者可以有个论证的过程,能有足够的证据证明所制定的政策是正确合理的,证据的支持很有必要,而針对于目前的政策制定缺乏证据。因此,对于进行基于证据的开放政府数据政策制定,证据系统的支持至关重要。

4.2.1 加强证据的开放机制

证据是政策制定与实施的理论基础,需要利用严密的技术进行开发和维护;也可以为决策提供理想的、客观的指导,且不受私人利益和个人偏见等的影响[16]。那么要使得政策制定与决策的高效性,无论如何要保证证据作为一类数据也是开放的,操作过程是透明的,证据结果是可用的,这样才会产生合理有效的证据。因此,可以在开放政府数据的基础上同时建立一个公开透明的证据平台,公众既可以获取信息,又可以直接反馈意见、建议,还可以让彼此相互交流,让每个人可以有参与感,可以获取数据反之又提供证据给政府部门,参与共享与监督。其次需要加强评估、咨询机构,加强数据的统计,以达到多途径的获取证据。最后在具体建立证据系统时应以国家级数据政策证据研究机构为中心,同时与政府部门、研究机构、公共组织、媒体、公众等相联系结合,形成证据搜寻、发现、获得、加工、分析、评估、使用和保存、更新的一体化,再通过新的方法与技术不断地为数据政策提供高质量的支持。

4.2.2 严格获取与分析证据

在数据政策的制定过程中证据的选择很重要,但在信息化时代对于证据的获取与分析而言更加的难得,这个需要完备的数据处理机构。马奇曾总结证据的4大特质:一是证据并不是简单的数据和信息的堆砌,需要经过科学的加工;二是证据的选择不是全部依靠政府,还需要专家学者运用科学的研究方法和工具的参与;三是证据来源广泛,但必须有高的相关性;四是证据质量要可靠、有效。而在寻找证据时要从3方面考虑:首先考虑证据在政策环境中是否可行,其次是证据的相关性,是否与政策内容相关,最后要考量证据是否可靠,是否真实。再结合这些特质挖掘出有效的、可利用的、合理的证据[17]。基于证据的开放政府数据政策主张将严谨有效的证据纳入到政策制定、评估改进的过程中,从而提高政策的质量。而对于各地政府的数据政策都有可能不同,因为数据开放的情况不一定相同,所以在制定数据政策时需要先评估各省市的政府数据开放的现状,再借鉴其他省市的开放政府数据的政策或者一些统计数据、专家学者情况。那么前提就是要大量地搜集和筛选出对制定自己的数据政策对应的证据,以提高证据的客观性与有效性。

在开放数据政策制定的过程中,可采用小规模实验性研究来选择证据和试用新的方法,如在市级政府单位可以先试行所制定的开放数据政策,就是前面所提到的政策合法化阶段,在实行时期收集群众反馈以及调查评估相应的指标,不断进行完善,这个相较于其他政策领域更具可行性[18-20]。

4.2.3 高效提供与利用证据

奎因?马修强调:“循证决策是以合作为基础的,需要研究机构提供实践证据,政府需要加强与研究机构、企业的合作。”为了保证证据在数据政策制定过程中的有效运用,有必要提高政策制定参与者充分认识和有效提供证据的能力,以及政府部门有效利用证据的能力。在“基于证据的数据政策制定”中,受数据政策影响的每一个主体(政府,专家,公民等)都会根据其名称和定义进行合法化,形成自己对政策含义的理解。比如政府数据的获取方也要根据自己的需要和对资源的理解来解释开放政府数据的政策,所以在这个过程中需要确定如何使用以及为什么要使用证据,以提高提供证据的意识与能力,从而可以评估数据开放的风险、缓解政策措施的实行并保证其有效性等。因此首先要普及证据让政府以及公众知道“证据”的相关内容,让数据提供方与获取方为不断完善政府数据的开放一起为提供证据而努力,无论在政策制定过程中扮演什么角色,都是可以作为证据的提供方。如公众的反馈、政府部门的统计数据和调查报告、专家学者的评估与研究、研究机构的实践证据等等;其次要建立可行的、相关的、可靠的证据系统,将收集到的证据纳入其中,从而让以后政策制定可以进行有效的证据利用。

5 总 结

政策制定是一个复杂的过程,要提高政策的科学与民主,就需要采用新的方法到实际应用中,证据的支撑则是一种有效的方法。通过利用科学的证据制定出能够解决开放过程中不断出现的实际问题的政策,从而提高政府的有效性,提升政府的公信度。因此,对于目前我国的政府数据开放共享的发展来说,需要关注基于证据的开放数据政策制定,更好地对政府数据进行开放,让开放数据政策的运行都符合“实事求是”的真理。现在的大数据纷繁复杂,从中提取有用的数据是很有必要的,因此更需要证据的获取与分析,尤其是证据的有效利用,而且还缺乏证据机制,如评估、反馈、监测的机制尚不充分等。本文就这3方面试图构建一个证据支持系统以帮助开放政府数据政策的制定。在后续的研究还可以探讨比如国家制度、专业人才培养、法律等方面的证据基础,本文在这点上是不足的。

参考文献

[1]D J Hunter.Relationship Between Evidence and Policy:A Case of Evidence-based Policy or Policy-based Evidence?[J].Public Health,2009,123(9):583-586.

[2]Hye-Chung Kum,C Joy Stewart,Roderick A Rose,Dean F Duncan.Using Big Data for Evidence Based Governance in Child Welfare[J].Children and Youth Services Review,2015,58:127-136.

[3]Marcus Roberts.Making Drug Policy Together:Reflections on Evidence,Engagement and Participation[J].International Journal of Drug Policy,2014,(25):952-956.

[4]陈秋怡.基于证据——教育政策研究的新趋势[J].现代教育管理,2017,(6):53-58.

[5]陆璟.推动以证据为本的教育政策研究[J].上海教育科研,2009,(12):1.

[6]张正严,李侠.“基于证据”——科技政策制定的新趋势[J].科学管理研究,2013,31(1):9-12.

[7]Dunn W N.Public Policy Analysis:An Introduction(4th)[M].New Jersey:Prentice Hall,2007.10.

[8]Mohammad Hasan Imani-Nasab,Hesam Seyedin,Reza Majdzadeh,Bahareh Yazdizadeh,Masoud Salehi.Development of Evidence-Based Health Policy Documents in Developing Countries:A Case of Iran[J].Global Journal of Health Science,2014,6(3):27-28.

[9]Pawson Ray.Evidence-Based Policy:A Realist Perspective[M].New Delhi:Sage Publications,2006.

[10]张云昊.循证政策的发展历程、内在逻辑及其建构路径[J].中国行政管理,2017,(11):73-78.

[11]Tsun-cheng Huang.Evidence-Based Health Policy Decision Making:A Case Study of Health Concern of Lead Contamination in Taipei Drinking Water and the Blood Examination Service[A].Science and Engineering Research Center.Proceedings of 2016 2nd International Conference on Humanity and Social Science(ICHSS 2016)[C]//Science and Engineering Research Center,2016:5.

[12]李幼平,楊晓妍,陈耀龙,等.我国公共卫生领域的循证决策与管理一挑战与探索[J].中国循证医学杂志,2008,8(11):945-950.

[13]Huw T O Davies,Sandra M Nutley,Peter C Smith.What Works?Evidence Based Policy and Practice in Public services[M].Bristol Policy Press,2000.

[14]Dominique,Behague.Evidence-based Policy-making:The Implications of Globally-applicable Research for Context Specific Problem-solving in Developing Countries.School of ITEE The University of Queensland[M].Brisbane,2015.

[15]Lochner Marais,Zacheus Matebesi.Evidence-Based Policy Development in South Africa:the Case of Provincial Growth and Development Strategies[J].Urban Forum,2013,24(3):357-371.

[16]马小亮.基于证据的政策:思想起源、发展和启示[A].中国科学学与科技政策研究会.第十届中国科技政策与管理学术年会论文集——分2:科研和创新绩效管理(1)[C]//中国科学学与科技政策研究会:2014:14.

[17]Marchi G D,Lucertini G,Tsoukiàs A.From Evidence-based Policy Making to Policy Analytics[J].Annals of Operations Research,2016,236(1):15-38.

[18]Strategic Policy Making Team(SPMT)(1999).Professional Policy Making for the Twenty First Century[DB/OL].http://www.national school.gov.u.k./policy hub/docs/prof policy making,2018-02-13.

[19]李晓轩,杨可佳,杨柳春.基于证据的政策制定:英国的实践与启示[J].中国科学院院刊,2013,28(6):740-749.

[20]Marcus Roberts.Making Drug Policy Together:Reflections on Evidence,Engagement and Participation[J].International Journal of Drug Policy,2014,25(5):952-956.

(责任编辑:孙国雷)