“宁为鸡口(尸),无为牛后(从)”考辨

2019-07-09吴穹

○吴穹

(四川师范大学 文学院,四川 成都 610068)

“宁为鸡口,无为牛后”是一句耳熟能详的谚语,但另有一种观点认为应是“宁为鸡尸,无为牛从”。这种争议由来已久,朱亦栋、郎瑛等主张“口、后”说;而颜之推、王念孙等人主张“尸、从”说。《词源》《现代汉语词典》都采取两条皆收,不置可否的态度。今从多个角度对这两种观点进行探析。

“宁为鸡口,无为牛后”最早出现在《史记》和《战国策》中。

……于是说韩宣王曰:“……大王事秦,秦必求宜阳、成皋。今兹效之,明年又复求割地。与则无地以给之,不与则弃前功而受后祸。且大王之地有尽,而秦之求无已,以有尽之地而逆无已之求,此所谓市怨结祸者也,不战而地已削矣。臣闻鄙谚曰:‘宁为鸡口,无为牛后。’今西面交臂而臣事秦,何异于牛后乎?夫以大王之贤,挟强韩之兵,而有牛后之名,臣窃为大王羞之。”于是韩王勃然作色,攘臂瞋目,按剑仰天太息曰:“寡人虽不肖,必不能事秦。今主君诏以赵王之教,敬奉社稷以从。”……于是六国从合而并力焉。苏秦为从约长,并相六国。[1]卷69,2250-2261

(《史记·苏秦列传》)

“……且夫大王之地有尽,而秦之求无已。夫以有尽之地而逆无已之求,此所谓市怨而买祸者也,不战而地已削矣。臣闻鄙语曰:‘宁为鸡口,无为牛后。’今大王西面交臂而臣事秦,何以异于牛后乎?夫大王之贤,挟强韩之兵,而有牛后之名,臣窃为大王羞之。”韩王忿然作色,攘臂按剑,仰天太息曰:“寡人虽死,必不能事秦。今主君以楚王之教诏之,敬奉社稷以从。”[2]卷26,930-931(《战国策·韩策一·苏秦为楚合纵说韩王》)

两段文字略有差异而大意相同,都是讲苏秦联合六国以抗秦而游说韩王结盟。

一、“鸡尸”说的依据

持“鸡尸”之说的学者多释“尸”为“主”义。

按:《战国策》云:“宁为鸡尸,不为牛从。”

祝迎尸。(《仪礼·士虞礼》)郑玄注:“尸,主也。孝子之祭不见亲之形象,心无所系,立尸以主意焉。”[7]卷42,1282

诏祝于室,坐尸于堂……诏妥尸。古者尸无事则立,有事而后坐也。尸,神象也。祝将命也。(《礼记·郊特牲》)郑玄注:“……将祭之,祝则诏主人拜妥尸,使坐之。尸即至尊之坐,或时不自安,则以拜安之也……”[8]卷26,955

尧让天下于许由,曰:“……夫子立而天下治,而我犹尸之;吾自视缺然,请致天下。”许由曰:“……庖人虽不治庖,尸祝不越樽俎而代之矣!”(《庄子·逍遥游》)成玄英疏:“尸,主也。……尸者,太庙中神主也;祝者,则今太常太祝是也;执祭板对尸而祝之,故谓之尸祝也。”[9]27延笃注云:“尸,鸡中主也;从,谓牛子也。言宁为鸡中之主,不为牛之从后也。”

(《史记索隐》)[1]卷69,2253

昔苏秦说韩羞以牛后,韩王按剑,作色而怒。虽兵折地割,犹不为悔,人之情也。(《文选·阮元瑜为曹公作书与孙权》)李善注:延叔坚《战国策》注曰:“尸,鸡中之主也;从,牛子也。[3]卷69,588

苏秦说韩王,称:“宁为鸡尸,无为牛从。”尸,主也,一群之主,所以将聚者。

(《尔雅翼·释兽六·释豵》)[4]258

二、“鸡尸”说无法成立

由上述材料不难看出,将“尸”解释为“主”并非空穴来风,但假设苏秦讲的是“宁为鸡尸”,便将韩王比作了“鸡尸”,即“鸡中之主”或“鸡中之王”,那么按照这种解释,无疑是要劝说韩王成为六国联盟的统领,显然与上下文以及史实有出入。

(一)“鸡尸”缺乏文献佐证

李慈铭、王利器认为有关“鸡尸”之解释说服力不足。

……且鸡尸之语,别无他证,奈何信之。(王利器引卢文弨语①)[10]545

此说不可从。尸字之义,不见所据。

(王利器引李慈铭语)[10]545

“鸡尸”在佛教文献中尚有用例。

尔时佛告诸比丘言:我念往昔,有一马王,名鸡尸,形貌端正,身体白净,犹如珂雪,又若白银,如净满月,如君陀花,其头绀色,走疾如风,声如妙鼓。[11]卷42,489

此处“鸡尸”是一匹马的名字,和“宁为鸡尸”中的“鸡尸”完全是不同的意义。用“鸡口”比喻低微而安宁之地位不仅符合苏秦游说韩王时的语境,在诗文中也有不少用例。

甘闲在鸡口,不贵封龙额。

(陆龟蒙《奉和袭美二游诗·任诗》)[12]卷618,1563

那能作牛后,更拟助洪基。

(元稹《酬翰林白学士代书一百韵》)[12]卷406,1003

岂鸡口之福难消,毕竟因差果错;乃牛后之羞旋至,大似谷震钟鸣。[13]49

宁为牛后生,毋为鸡口活。[14]16

通过对文献的梳理,“鸡尸”一词缺乏材料佐证,不如“鸡口”符合语言习惯。

(二)“口、后”比“尸、从”更谐韵

“从”何以解释为“牛子”呢?《说文通训定声》释“从”:“又为豵。延笃《国策音义》:‘从’,牛子。”[6]57朱骏声以‘从’为‘豵’之假借字。

彼茁者葭,壹发五豝,于嗟乎驺虞!彼茁者蓬,壹发五豵,于嗟乎驺虞!(《诗经·驺虞》)正义曰:“传以《七月》云:言私其豵,献豜于公。《大司马》云:‘大兽公之,小兽私之。’豵言私,明其小,故彼亦云:‘一岁曰豵。’献豜于公,明其大……”[15]126

朱骏声认为“豵”是“凡兽之通名也”是有根据的。但是“从”和“豵”的假借关系能否成立呢?

“从”和“豵”在上古音中韵部相同,属东部;声母分别为“清”“精”,同属齿头音,读音相近。“从”和“豵”符合假借的语音条件,但现存文献中未见用例,存疑待考。同时,赞成“鸡口、牛后”说的学者,从音韵学的角度提出了强有力的反驳。

口、后韵叶,如“宁为秋霜,毋为槛羊”之类,古语自如此。[16]卷43,439

口与后叶,与《汉书》‘宁为秋霜,毋为槛羊’正同,若‘尸’‘从’,则不叶矣。[17]卷10,135

愚谓口、后音顺,当时鄙谚如此,亦非秦所故为也。[18]卷20,207

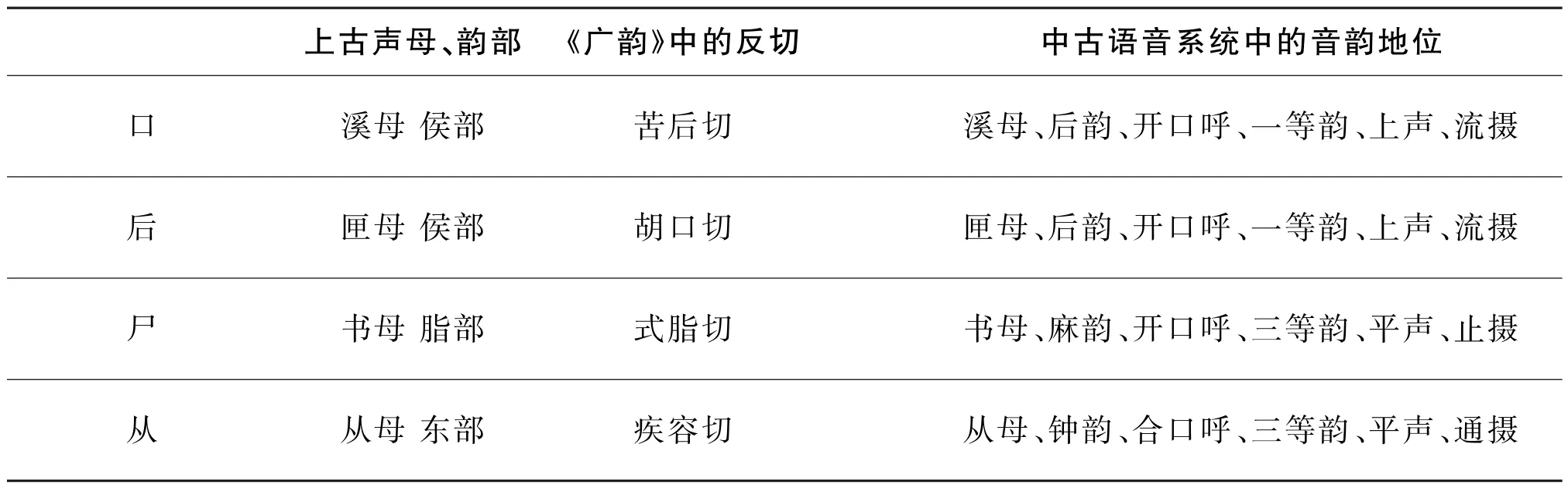

“西汉时代音系和先秦音系相差不远,到东汉变化才较大。”[19]82《战国策》各篇目写定的时间大致在战国至秦汉之间,这四条观点是否符合先秦语音的实际情况呢?今将“口”“后”“尸”“从”四字的上古、中古时期读音制表如下。

上古声母、韵部 《广韵》中的反切 中古语音系统中的音韵地位口溪母 侯部 苦后切 溪母、后韵、开口呼、一等韵、上声、流摄后匣母 侯部 胡口切 匣母、后韵、开口呼、一等韵、上声、流摄尸书母 脂部 式脂切 书母、麻韵、开口呼、三等韵、平声、止摄从从母 东部 疾容切 从母、钟韵、合口呼、三等韵、平声、通摄

“口”和“后”在上古语音系统中同属侯部,到中古音时唯声母不同,二字在不同时期都是押韵的。而“尸”“从”二字的上古音、中古音都不押韵。郑慧生在《说“宁为鸡尸,无为牛从”》一文中认为“流传在社会上的民谚(鄙语)歌谣,也不全是两句叶韵”[20]。诚然,并非所有民谚歌谣皆为押韵,然其无法给出有力的材料来反驳“口、后”的正确性。不可否认的事实是,在口耳相传时,押韵的“口”“后”二字,明显要比“尸”“从”二字更易使谚语流传。

(三)“口”“后”字形差别较大

主张“鸡尸”“牛从”的观点认为“口、后”与“尸、从”由于字形相近而在传抄过程中产生了讹误。

太史公记曰:‘宁为鸡口,无为牛后。’此是删战国策耳。案:延笃战国策音义曰:‘尸,鸡中之王。’从,牛子。然则,口当为尸,后当为从,俗写误也。[10]544

《史记》作鸡口、牛后,亦传写之误。颜氏已辨之矣。[21]63

今本“口”字当是“尸”字之误,“后”字当是“从”字之误也。[22]76

假设如上述观点所言,此种讹误最有可能产生的原因莫过于文字字形相近而误。苏秦游说韩王《史记》和《战国策》中均有记载。今天虽无法确知司马迁和刘向手中关于苏秦的文献是用哪种字体写成,但可以根据苏秦和司马迁、刘向的生活时代推断出可能性较大的几种字体。

甲骨文:不是战国、西汉时期使用的文字,排除其可能性。

金文:“从西周后期到战国早期,铜器铭文中可见的内容并无很大变化,主要是器主叙述做器原由,以及祝福子孙保有器物等类的话。”[23]52苏秦的事迹被刻到铜器上的可能性微乎其微,故排除掉金文的可能性。

战国文字:是指战国时期,除了秦国以外东方六国使用的文字。苏秦游说各国,其事迹被记载时使用这种文字的可能性是存在的。

小篆、隶书:小篆和隶书分别是秦代和西汉时期的主要文字,这两种字体有其可能性。

草书:草书在东汉比较流行,之前是辅助隶书的一种简便字体,主要用于起草文稿和通信。[23]86亦无其可能性。

所以,刘向和司马迁看到的文献使用的字体不外乎战国文字、小篆、隶书这三种情况。

口尸后从战国文字images/BZ_110_359_396_509_454.pngimages/BZ_110_741_391_826_459.pngimages/BZ_110_1114_377_1326_472.pngimages/BZ_110_1644_383_1844_468.png玺汇 郭店楚简 睡虎地秦简 包山楚简 山东出土陶文 古陶文字征包山楚简小篆images/BZ_110_388_574_480_652.pngimages/BZ_110_749_566_817_659.pngimages/BZ_110_1181_563_1259_662.pngimages/BZ_110_1708_565_1780_660.png隶书images/BZ_110_394_704_474_757.pngimages/BZ_110_748_699_818_762.pngimages/BZ_110_1124_693_1316_768.pngimages/BZ_110_1649_691_1839_771.png桐柏庙碑 祀三公山碑 华山庙碑 夏承碑 史晨碑 袁君碑

注:战国文字征引自高明《古文字类编》中战国时代的石刻、竹简、帛书、玺印、陶器文字;所用小篆皆引自《说文》;由于能确定年代的西汉早期隶书碑刻“杨量买山记”和“鲁孝王刻石”分别只有二十七字和十三字,并无“口”“尸”“后”“从”四字。本表采用的隶书字体皆来自《隶辨》中的东汉碑刻文字,亦可做参考。

在三种不同的字形中,“口”“后”的差别始终比较明显。“后”“从”的左半部分虽同为“辵”字,但右半部分的字形差别比较大。所以“俗写误”的可能是比较小的。

(四)延笃著作失传已久

在现存的文献中,延笃是最早反对“鸡口、牛后”说的人。颜之推和历代支持“鸡尸、牛从”说的学者几乎都引用延笃在《战国策音义》(又称《国策音义》)中的观点来作为论据。“宁为鸡口(尸),无为牛后(从)”这句话也出现在《史记·苏秦列传》中,故延笃关于“鸡尸、牛从”之说也有可能出现在其关于《史记》的著作中。正史艺文志、经籍志中关于延笃著作的著录情况如下。

《战国策论》一卷,汉京兆尹延笃撰(《隋书·经籍志》)

《战国策论》一卷,延笃撰(《旧唐书·经籍志》)

延笃《战国策论》一卷(《新唐书·艺文志》)

后汉京兆尹《延笃集》一卷 (《隋书·经籍志》)

《延笃集》二卷(《旧唐书·经籍志》)

《延笃集》二卷(《新唐书·艺文志》)

《宋史·艺文志》《遂初堂书目》《郡斋读书志》《直斋书录解题》已不见著录。

一些文献对延笃著作的流传情况亦有提及。

(延笃)所著诗、论、铭、书、应讯、表、教令,凡二十篇云。(《后汉书》)[24]卷64,2108

始后汉延笃,乃有《音义》一卷。又别有《音隐》五卷,不记作者何人。近代鲜有两家之本。[1]9

诸家《音义》,延笃《音隐》,邹诞生、柳顾言等书亦失传。[25]卷45,398

“史记三家注”中,一共引用四条延笃的观点,都出自司马贞的《史记索隐》。其中,有三条都是延笃对《战国策》的注,然而司马贞自己又说“近代鲜有两家之本”。这让司马贞引用材料的出处变得可疑。对历代藏书目录和艺文志、经籍志的梳理说明了最迟从宋代以降,延笃关于《史记》《战国策》的著作就已亡佚,后人根本无从目睹。所以,宋代之后支持“鸡尸、牛从”的诸家,如以王念孙为代表的清代诸儒,都是在未见延笃原著的情况下因循颜之推的观点。现存的文献中也无直接材料能够证明颜之推看到过延笃的著作。颜之推关于“鸡尸、牛从”的观点是否为间接得来,尚不能定论。诸家作为论据征引,显然是不够严谨的。

三、结 语

虽然后世又衍生出“宁为鸡头”“宁为鸡首”“不为牛后”“毋为牛后”“不当牛尾”,但语言的开放性不意味着“鸡尸、牛从”之说是合理的。在未发现新材料的情况下,“鸡口、牛后”更接近早期文本的原貌。本文的研究范式——从字形、词义、用韵、文献存佚等方面综合考察——亦对辨析古代早期歌、诗、谣、谚流传过程中产生的异文有所助益。

【注释】

①然卢文弨语不知从何引得。《群书拾补》有言与此相异:“《国策》:‘宁为鸡口’一云当为‘鸡尸’。尸即‘主’也。禽兽以强者为主,更有强者则异主矣。”见卢文弨著:《群书拾补·晏子春秋校正》,民国十二年(1923)北京直隶书局影印《抱经堂丛书》本。