辽河流域全氟和多氟烷基化合物来源、赋存和风险评价研究进展

2019-07-09高丽娟刘静玲陈楠楠

高丽娟,刘静玲,陈楠楠,包 坤,孙 斌,孟 博

(北京师范大学环境学院水环境模拟国家重点实验室,北京 100875)

全氟和多氟烷基化合物( per-and polyfluoroalkyl substances,PFASs) 是一类人工合成有机化合物,除官能团中的氢原子外,碳骨架上的氢原子全部或部分被氟原子替代[1]。PFASs具有化学稳定、热稳定及疏水疏油等优良物理化学特性[2],因此自20世纪50年代以来被广泛应用于工业和商业领域,如纺织品和地毯的表面保护剂、灭火泡沫、润滑剂、抛光剂、阻燃剂及电镀和镀层添加剂等[3]。PFASs的高能碳氟键(450 kJ/mol)[4]使其不易于水解、光解、微生物降解及被脊椎动物所代谢,因此在环境中具有持久性[5]。PFASs的长期广泛应用,使其在各种生物和非生物环境介质中被频繁检出[6-7],同时PFASs具有生物积累性,当其进入水生生态系统,可沿食物链放大,最终对生态系统和人类产生不利影响[8-9],因此这些化学物质在环境中的行为和生物效应引起科学界的高度关注。

基于实验动物模型的毒理学研究[10-11]表明:长链PFASs(氟代碳原子数不小于7)对生物具有肝脏毒性、发育毒性、生殖毒性和免疫毒性等多种毒性作用,对生物和人体的风险较高。同时在众多典型长链PFASs中,全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛烷羧酸(PFOA)的表面活性性能最好,故其产量和使用量较大[12],其在环境介质和生物体内的检出率和含量均相对较高[13-14]。鉴于长链PFASs的这些危害性,国内外工业企业和监管机构采取一系列措施以减少PFOS、PFOA及相关化合物的释放。2000年3M公司开始逐步淘汰PFOS及相关材料的生产[15];2006年美国环境保护署与8家氟化学品主要制造商签署2010/15 PFOA管理计划[16];2009年PFOS和全氟辛基磺酰氟(PFOSF)被列入斯德哥尔摩公约附件B[17];2013年我国宣布到2020年将淘汰PFOS及其相关化合物。为了满足工业和生活需求,与长链PFASs特性相似但全氟碳链更短的短链PFASs(氟代碳原子数小于7)作为其替代品被广泛生产和使用,如全氟丁烷羧酸(PFBA)、全氟丁烷磺酸(PFBS)和全氟己烷羧酸(PFHxA)等[18]。这些短链替代品在环境介质中的检出频率越来越高,含量有升高趋势[19-21]。

因PFASs水溶性较好并且在水中溶解时蒸气压较低,故大多数PFASs易于在水体中停留,并且很容易通过水文过程进行迁移[14,22],因此目前我国关于PFASs的研究多集中于其在不同水体各环境介质中的赋存浓度、归趋迁移以及暴露影响[20,23-24]。辽河流域是我国七大流域之一,流域内拥有我国北方最大的氟化产业基地[25],目前已成为环境领域PFASs污染研究的热点区域。本文根据2002—2018年相关研究数据,从来源和不同环境介质中的分布特征两方面总结辽河流域不同水系PFASs的污染现状,综述PFASs生态风险的评价方法,并在此基础上阐述辽河流域PFASs的风险状况,最后展望PFASs研究与管理的发展方向。

1 辽河流域内PFASs的来源

辽河流域主要由辽河水系、大辽河水系及大凌河水系组成。辽河水系为东辽河和西辽河于福德店汇合后形成辽河干流,经双台子河,由盘锦市流入辽东湾;大辽河水系为浑河、太子河于三岔河汇合后,经大辽河由盘锦市和营口市两市的分界处入海[26];大凌河是辽宁省西部最大的河流,全长397 km,流域面积 2.35万km2。

辽河流域内的PFASs主要来源于3种途径:①PFASs相关物质的生产及排放是地表水中PFASs的主要来源[3]。辽宁省阜新市细河沿岸有两大氟化工业园区,其中,工业园区Ⅰ以调聚合成法生产方式为主,主要生产产品为氟聚合物(含氟表面活性剂、聚四氟乙烯)和氟调聚物;工业园区Ⅱ以电化学氟化法生产方式为主,主要生产产品为氟聚合物[27]。这两大工厂是造成当地环境受到PFASs污染的重要排放点源。Meng等[28]对大凌河饮用水源地附近、氟化工业园区附近及支流汇合后干流处的地表水样及相应沉积物柱芯样品的分析表明,与两大氟化工业园区相邻的支流细河中PFASs含量(地表水中2 960~3 413 ng/L,沉积物中2.64~2.66 ng/g)明显高于大凌河上游饮用水源地附近(地表水中4.6~13 ng/L,沉积物中0.21~0.55 ng/g)及干流(地表水中650~1 155 ng/L,沉积物中0.63~0.98 ng/g)。陈春丽等[29]利用通量计算方法对环渤海北部沿海主要入海河流的PFASs排放量进行了估算,发现2008年渤海北部沿海地区主要河流PFOS、PFOA、全氟庚烷羧酸(PFHpA)和全氟戊烷羧酸(PFPeA)的排放总量分别为121.8 kg/a、215.5 kg/a、67.08 kg/a和9.32 kg/a,其中,大辽河对这几种污染物的贡献率分别为62%、15%、43%和85%,而大凌河贡献率分别为2.4%、67%、38%和0。②由于常规污水处理工艺不能有效去除PFASs[30],故未经处理的PFASs可通过废水、化粪池及污水处理厂尾水等进入水体环境中,成为环境中PFASs的主要来源[31]。2009年,Sun等[32]对沈阳市污水处理厂尾水和地表水中PFASs的研究表明,四大污水处理厂出水口中PFASs的平均质量浓度(55.6 ng/L)明显高于地表水(19.5 ng/L),且污水处理厂尾水中PFASs的组成与地表水中的组成相似,因此污水处理厂尾水是地表水中PFASs的重要来源。③PFASs的挥发性前体物质经大气光降解也是环境中PFASs的来源[33]。Chen等[34]在阜新市氟化工业园区的空气中检出氟调聚醇(FTOHs,全氟羧酸的前体物质)、8∶2 FTUCA(8∶2 FTOH光氧化降解为全氟羧酸的中间产物)和长链全氟羧酸,且长链全氟羧酸、8∶2 FTUCA与FTOHs具有显著相关性(r=0.708~0.976,p<0.05),可见空气中长链全氟羧酸的存在可能与FTOH的降解有关。同时,该研究发现短链全氟羧酸(氟代碳原子数为2~4)的空气-水浓度比(QAW)较高,说明它们有从空气向水中迁移的趋势。

2 辽河流域不同环境介质中PFASs的分布

2.1 地表水

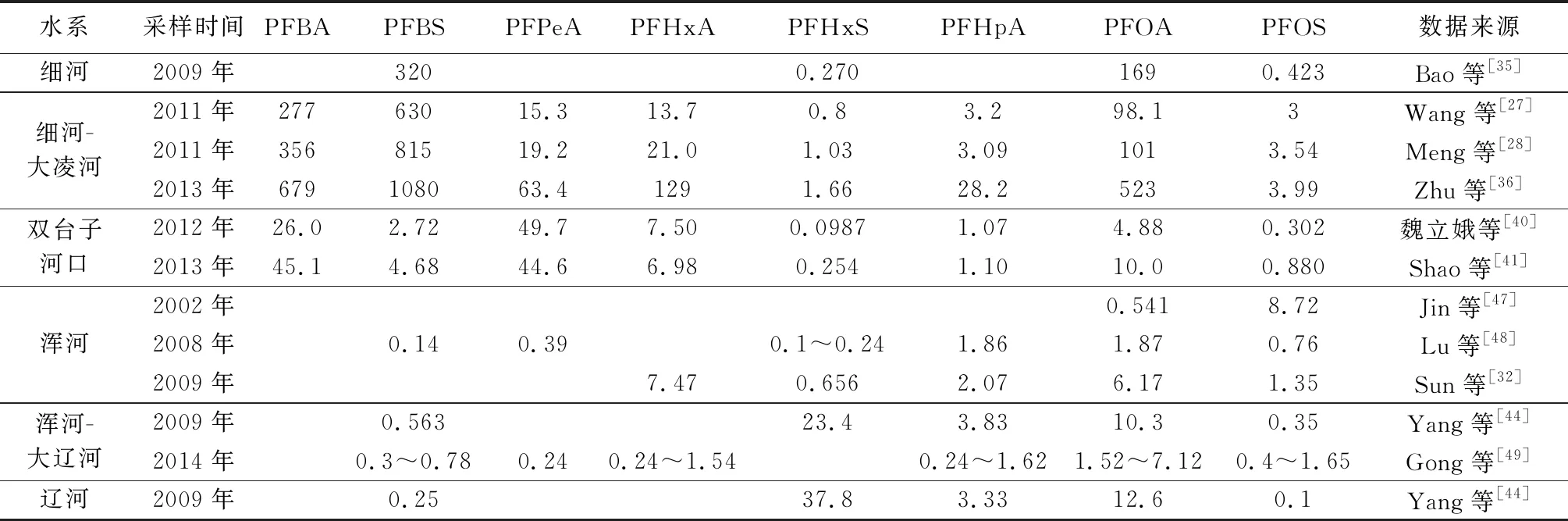

关于辽河流域主要水系地表水中PFASs赋存的研究均有报道,其质量浓度变化见表1(表中数据为平均值或范围值)。细河-大凌河水系是辽河流域PFASs污染最为严重的河流[27-28],其PFASs质量浓度最高可达到μg/L级别。从年际变化来看,2009—2013年,细河-大凌河水系地表水PFASs污染程度呈逐年递增趋势。2009年接收氟化园区直排废水的细河地表水中3种全氟磺酸(PFBS、全氟己烷磺酸(PFHxS)和PFOS)的总质量浓度为321 ng/L[35];2011年细河-大凌河水系地表水中这3种全氟磺酸的总质量浓度增至633 ng/L[27],是2009年的2倍;2013年细河-大凌河水系地表水中上述3种全氟磺酸的总质量浓度已猛增至1 086 ng/L[36]。可见,细河-大凌河水系的全氟磺酸质量浓度并没有因大凌河水的稀释作用而降低,反而呈逐年递增趋势。从年内季节性变化来看,2013年1月、4月、7月和10月细河-大凌河水系地表水中11种PFASs的总质量浓度范围分别为4.32~5 010 ng/L、12.8~9 540 ng/L、5.66~4 800 ng/L和1.77~2 180 ng/L[36]。从PFASs组成上来看,2009—2013年,细河-大凌河水系地表水中PFASs以PFBA、PFBS和PFOA为主,但PFOS含量较低,如2013年细河-大凌河水系地表水中PFBA、PFBS和PFOA的质量浓度分别高达679 ng/L、1 080 ng/L和523 ng/L,但PFOS的质量浓度仅为3.99 ng/L。同时,这3种主要PFASs的质量浓度也总体呈逐年递增趋势,如PFBS的质量浓度由2009年的 320 ng/L[35]增长至2011年的815 ng/L[28],2013年高达1 080 ng/L[36]。与国内外其他主要氟化工业园区对比发现,细河-大凌河水系地表水中C4 PFASs质量浓度低于武汉汤逊湖(PFBS 3 660 ng/L,PFBA 4 770 ng/L)[18],高于江苏常熟科技园区(PFBS 2.00 ng/L)[37]、莱茵河下游(PFBS 45.4 ng/L,PFBA 117 ng/L)[38]及小清河流域(PFBA 89.3 ng/L)[39]。可见细河-大凌河水系应作为辽河流域水环境PFASs污染的优先监测重点。

除细河-大凌河水系外,双台子河口地表水PFASs污染也较为严重并呈逐年递增趋势。2012年双台子河口地表水中15种PFASs的总质量浓度为43.4~158 ng/L[40];2013年这15种PFASs总质量浓度增长至66.2~185 ng/L[41],尤其是PFBA,其质量浓度增加近1倍。另外,其PFASs组成与细河-大凌河相似,即地表水中的PFASs以短链全氟羧酸为主,PFOA次之,PFOS较少。2012—2013年双台子河口地表水均以PFBA 和PFPeA为主要污染物[40-41],但PFOA质量浓度要明显低于二者,这表明这2种短链全氟羧酸可能已作为PFOA的替代品在河口邻近区域或上游地区得到广泛使用。与国内外其他河口地区对比发现,其PFBA质量浓度高于福建九龙江河口(5.53 ng/L)[42]、韩国Youngsan河河口(1.5 ng/L)及Nakdong河河口(2.5 ng/L)[43]。

与细河-大凌河水系及双台子河口相比,辽河水系和浑河-大辽河水系污染较轻。2009年,两大水系地表水内PFASs组成相似,且均以PFHxS、PFOA和PFHpA为主要污染物[44],表明这两大水系具有相似的污染来源。浑河-大辽河水系地表水内PFASs时间变化趋势表明,2002—2014年PFOS质量浓度呈下降趋势,2002—2009年PFOA、PFHpA和PFHxS质量浓度均增加,但2009—2014年PFOA质量浓度却下降,表明该区域因执行PFOS和PFOA管制政策使其污染程度降低。与国内外其他河流对比发现,两大水系的PFHxS及PFOA质量浓度高于松花江(PFHxS 0.2 ng/L, PFOA 0.4 ng/L)[45],与西班牙Guadalquivir河(PFHxS 4.1 ng/L,PFOA 11.6 ng/L)相当[46]。可以看出,短链PFASs已成为辽河流域地表水中的主要PFASs,因此除传统长链PFASs外,这些短链替代品所造成的水污染问题也应该给予重视。

2.2 沉积物

关于辽河流域沉积物中PFASs赋存的研究较少,其PFASs质量比情况见表2(表中数据为平均值或范围值)。细河-大凌河水系沉积物中PFASs质量比最高,其总量约为浑河-大辽河水系或辽河水系的20~30倍。从年际变化来看,2009—2011年细河-大凌河水系沉积物PFASs质量比呈下降趋势,约下降1/2。特别是PFOA呈明显下降趋势:2009年PFOA的质量比为12.6 ng/g[35],2011年其质量比已下降至2.15 ng/g[27]。同时,2009—2011年细河-大凌河水系沉积物PFASs组成也发生显著变化:2009年沉积物内以PFOA及其他长链全氟羧酸(全氟壬烷羧酸(PFNA)、全氟癸烷羧酸(PFDA)、全氟十一烷羧酸(PFUdA)和全氟十二烷羧酸(PFDoA))为主;2011年沉积物内则以C4 PFASs(PFBS和PFBA)和C8 PFASs(PFOS和PFOA)为主。这表明长链PFASs得到逐步禁止和淘汰,但其替代品短链PFASs特别是PFBA和PFBS在该区域大量生产和使用。与国内外其他主要氟化工业园区对比,该区域PFOA与武汉汤逊湖相当(2.35 ng/g)[18],但低于小清河流域(20.6 ng/g)[39];PFOS和PFBS质量比低于武汉汤逊湖(PFOS 74.4 ng/g,PFBS 50.8 ng/g)[18]和密西西比河下游(PFOS 27.9 ng/g,PFBS 1.74 ng/g)[50],但高于小清河流域(PFOS 1.44 ng/g)[39]。

表1 辽河流域地表水中主要PFASs的质量浓度 ng/L

表2 辽河流域沉积物中PFASs质量比 ng/g

辽河水系与浑河-大辽河水系沉积物PFASs污染程度相当且PFASs组成也相似。2008—2014年,浑河-大辽河水系沉积物PFASs质量比呈现轻微下降趋势,如PFOS在2008、2009和2014年的质量比分别为0.213 ng/g、0.121 ng/g和未检出[44,49,51]。2008—2009年浑河-大辽河沉积物中PFASs组成并没有发生显著性变化,均以长链PFASs为主,其中PFOS和PFOA质量比依然较高。与国内外其他主要河流对比可知,该区域PFOS质量比高于松花江(<0.08 ng/g)[45],与西班牙Guadalquivir河(0.04~0.7 ng/g)相当[46],低于珠江(0.27~1.28 ng/g)[52]。

通过以上分析可看出:随着长链PFASs的逐步禁止和淘汰,短链PFASs在点源排放地区(细河-大凌河)的沉积物内有所增加并占据主导地位,但整个辽河流域沉积物内长链PFASs,特别是PFOS和PFOA质量比依然较高,这主要是因为PFASs在水和沉积物之间的分配受其辛醇-水分配系数的影响较大。长链PFASs具有较高的辛醇-水分配系数,导致其进入水体后易被水体颗粒物吸附最终迁移到沉积物中或直接被沉积物吸附;相反,短链PFASs具有较高的水溶性,导致其不易被颗粒物或沉积物吸附,具有较强的随水体迁移的能力[18,53]。同时,PFASs具有极强的热稳定性和生物稳定性,在自然环境中几乎不能够被降解[2,54],这也可能造成沉积物中长链PFASs较长时间地存在,并有可能作为源释放到上覆水体中。

2.3 生物体

研究[55-57]表明,长链和短链PFASs具有不同程度的生物富集能力,特别是长链PFASs的生物富集系数可达到10万 L/kg,如长链PFASs(氟代碳原子数为8~12)在虹鳟鱼血液中的生物富集系数范围为(27±9.7)~(40 000±4 500) L/kg,其中PFOS为(4 300±570 ) L/kg[55-57]。虽然短链PFASs的生物富集能力较低,但随其广泛使用,在水体中的浓度逐渐升高,对其生物富集性的研究也具有重要意义。然而,目前有关辽河流域PFASs生物富集的研究还鲜有报道。Wang等[58]对渤海北部河口(生物样品采集点主要位于辽河流域河口区域)所采集生物样品的分析发现:PFOS是生物体内的主要PFASs,但鱼体内残留量最高(262 ng/g),约为其他水生生物的18~100倍(虾14.0 ng/g,蛤蜊5.72 ng/g,蟹2.64 ng/g);同时该研究发现,PFOA在生物体内的残留量及检出率均低于PFOS(虾、蟹和泥鳅体内的质量比分别为2.26 ng/g、1.45 ng/g和0.790 ng/g,鱼、蛤蜊、蛙和螺体内都未检出)[58]。国内其他地区的研究也表明水生生物体内以PFOS为主,如PFOS是珠江三角洲和香港海岸线的牡蛎(0.25~0.83 ng/g)和贻贝(0.41~1.47 ng/g)体内的主要污染物[59],同时也是青藏高原山地湖泊鱼的肌肉组织(0.21~5.2 ng/g)中的主要PFASs[60]。同国外其他地区相比,辽河流域河口地区鱼体内PFOS的质量比与韩国(0.26~612 ng/g)相当[61],高于日本(0.84~65 ng/g)[62]和芬兰(7~58 ng/g)[63]。

3 PFASs的生态风险评价

PFASs对水生生物具有毒性作用,如将受精8 h后的斑马鱼(Daniorerio)受精卵用不同浓度 PFOS处理5个月后,斑马鱼雄性幼鱼性腺发育受到抑制,雌鱼数量增多, 且子代幼鱼死亡率升高并伴有畸形,可见长期接触PFOS会对胚胎生长、生殖和后代发育产生不利影响[64],因此有必要对其开展生态风险评价。国内外关于PFASs生态风险评价的研究还处于起步阶段,并没有统一的评价标准,且多集中于PFOS、PFOA和PFBS[65-66]。目前PFASs的生态风险主要是基于欧盟的商值法和美国水质量基准指南中的双值基准体系对其进行量化表征。商值法就是将实测环境暴露浓度(EEC)或模型模拟出的环境暴露浓度(PEC)与预测无效应浓度(PNEC)进行比较,若比值小于1,则此污染物无风险;若比值大于1,则有风险,且比值越大,风险越高。其中,对于每一种PFAS的PNEC值可通过评估因子法(AF)和物种敏感度分布法(SSD)来获取[67]。由于缺少沉积物中PFASs的生物毒性数据,因此也有研究采用平衡分配法来计算沉积物中的PNEC[40]。商值法所需数据量少且依赖于敏感生物的毒性值,因此其不确定性很高,且未考虑物种之间的相互关系及污染物的富集效应,故适用于低水平单一污染物的风险评价[68]。魏立娥等[40]基于其他研究者所推导出的PNEC值,采用商值法对双台子河口地表水中PFOS 与 PFOA的生态风险进行了评价,结果表明,PFOS 与 PFOA的风险值分别为0.33×10-3和0.85×10-5,均远小于 1,可见双台子河口地表水中这两种污染物的生态风险较小。Gong等[49]也采用相同方法,对浑河干流、浑河支流细河和大辽河干流地表水和沉积物中 的PFOA及PFOS 的生态风险进行了评价,结果表明,所研究河水和沉积物中的 PFOA 和 PFOS的风险值均小于1,因此不会对水生生物造成潜在危害。除商值法外,还可采用水质量基准对地表水中PFASs的生态风险进行评价。Giesy等[66]采用美国环保局所推荐的毒性百分数排序法,基于不同研究中PFASs对水生生物和鸟类的毒性试验结果,推导出保护北美最敏感水生物种的最高质量浓度基准值(CMC)、持续质量浓度基准值(CCC)及野生生物保护值(AWV):PFOS的CMC、CCC和AWV分别为21 μg/L、5.1 μg/L和47 ng/L,PFOA的CMC和CCC分别为25 mg/L和2.9 mg/L,PFBS的CMC、CCC和AWV分别为121 mg/L、24 mg/L和17 ng/L。Yang等[69]也采用上述方法,通过收集我国本土物种的相关毒性数据,补充开展了3种水生生物的慢性毒性试验和9种水生生物的急性毒性试验,计算得出适用于我国水体的水环境质量基准值:PFOS的CMC和CCC分别为3.78 mg/L和0.25 mg/L,PFOA的CMC和CCC分别为45.54 mg/L和3.52 mg/L。该基准值在推导过程中分别考虑了急性毒性效应、慢性毒性效应及污染物的生物富集效应,但该方法只要所需生物的相应毒性数据的累积概率接近0.05即可,因此也具有一定的不确定性,且未考虑物种之间的相互关系[68]。Wang等[70]采用Giesy等[66]所推导出的水质量基准值对辽河流域地表水中PFOS和PFOA的风险进行了评价,结果表明,所研究区域地表水中PFOS和PFOA的质量浓度均没有超过相应的基准限值,因此不会对水生生物造成风险。Meng等[28]也采用Giesy等[66]所推导出的水质量基准值对大凌河水系地表水中PFOS、PFOA及PFBS的生态风险进行了评价,结果表明:地表水中PFOS和PFOA的质量浓度均没有超过相应的基准限值,因此不会对水生生物造成急性和慢性毒性,但该水系71%的采样点位中PFBS的质量浓度均超过其AWV限值,表明该水系地表水中的PFBS可能对食物链顶端的一些野生动物(鸟类)造成潜在不良影响。

4 结论及展望

辽河流域2002—2018年研究数据表明,PFASs可通过生产及使用、污水处理厂尾水排放及挥发性前体物质大气迁移降解3种途径进入到水环境中,地表水、沉积物及水生生物普遍受到PFASs的污染。不同环境介质内PFASs赋存现状不同:地表水中PFASs质量浓度随时间呈递增趋势,且以短链PFASs及PFOA为主;沉积物中PFASs质量比随时间呈下降趋势,且以PFOA和PFOS为主;生物体内以PFOS为主。细河-大凌河水系污染最为严重且地表水中的PFBS可能对水生生物造成潜在危害。

目前辽河流域存在PFASs来源多样化及各环境介质中多种类PFASs共存的污染现状。同时,我国对于PFASs生态风险评价的研究较为薄弱,大多数研究只是基于单一物种测试的生态风险评价或将单一PFASs的浓度与特定物种或受体的推荐值进行比较,以评估其风险。因此应进一步加强流域尺度下PFASs的科学研究和管理。对PFASs来源,应估算PFASs各种工业和生活来源的排放量,同时PFASs制造商也应向政府及科研机构公开其产品和产量信息。应加强典型PFASs及其替代品经源释放后在环境中迁移、分配及转化过程的研究,并加强环境暴露浓度下多种类PFASs及其替代品对敏感水生生物及水生生态系统结构与功能的联合毒性效应研究,明确PFASs对生态系统健康和水环境质量的影响。PFASs生态风险评价的研究应完善PFASs替代品及多种类PFASs共存的风险评价方法。在PFASs管理方面,应完善关于PFASs生产及使用的管制政策,并尽快制定和公布PFASs排放标准和环境质量标准。