谈毒药之开玄解毒※

2019-07-09江花

江 花

(西南医科大学中西医结合学院·附属中医医院中医留学生教研室,四川 泸州 646000)

中医学早有以有毒药物治疗顽疾重症的记载,如《周礼·天官·疡医》论:“凡疗疡,以五毒攻之。”《淮南子》中云“天雄,乌喙最凶毒,但良医以活人。”明代罗天益在《卫生宝鉴·养生积自除》中说“凡治积非有毒之品攻之则不可。”《本草纲目·卷四十》明确提出“以毒攻毒”,明代虞抟在《医学正传》指出“大毒之病,必用大毒之药以攻之。”古今医家以“有故无殒”理论为指导,灵活机动地使用“以毒攻毒法”,屡建奇功。故此就“以毒攻毒”之机理进行探讨。

1 疾病之毒以何成 以毒攻毒缘何效?

中医认为“邪盛而为毒”,“毒邪”较普通六淫病邪损害性更强。《金匮要略心典》亦云:“毒者,邪气蕴结不解之谓。”可见毒如积聚、痈疽、息肉、癌等是各种邪气侵袭人体后不能及时解散而郁结蓄积,气血不相荣贯而酿成。如《灵枢·水胀》说:“寒气客于肠外与卫气相搏,气不得荣,因有所系,癖而内着,恶气乃起,息肉乃生。”《诸病源候论》中说:“积聚者,由阴阳不和,脏腑虚弱,受之于风邪,搏于脏腑之气所为。”华佗《中藏经》说:“夫痈疽疮肿之所作也,皆五脏六腑,蓄毒不流则生矣,非独因荣卫壅塞而发者也。”宋代杨士瀛《仁斋直指方》亦指出:“癌者上高下深,岩穴之状……毒根深藏,穿孔透里。”[1-2]

然若细究病源,机体玄府(即刘完素谓之“玄微府”也。有学者指出其为人体最微细结构,可能与现代医学所指细胞膜、细胞间隙有关)郁闭[3],管道闭塞乃毒蕴、蓄、藏而不解之主因,《医学正传·卷之二·郁证》论曰:“气郁而湿滞,湿滞而成热,热郁而成痰,痰滞而血不行,血滞而食不消化,此六者皆相因而为病者也。”诸邪侵袭或机体气机壅滞,或津液营卫气血运行不畅,痰饮食停等,酝生各种毒素。气、血、津液、精、神在人体的运行虽然各有其道,但在玄府这个最小层次却是殊途同归,并行不悖,通则俱通,闭则俱闭,因而往往相因为病。

玄府郁闭形成的气滞、痰凝、血瘀、湿阻、水停等病理产物蕴结于体内,日久不解,交互为害,进而可酿生邪毒。如清代徐延祚提出:“精郁则为毒”(《医医琐言》)。这些毒邪不能有效及时排出,则可能破坏机体防御系统对外来异物或不正常生长物的监督、识别、以及清除功能,进而污染可供药物或正气清除毒物的环境及场所,故毒邪本身不能积极主动有效地被清除。故毒既是一种新生的病理产物,又是新的致病因素;既能加重原有病情,又能产生诸多新的病症,甚至导致组织器官变性、坏死。以癌毒为例,其性潜伏猖顽,经久蕴积,正气难御,既可诱生诸毒,与之胶结闭郁玄府经络,阻碍气血运行;更反借血脉经络走注扩散易传他脏;或残留癌毒继续掠夺水谷精微以滋邪毒,甚为难治[4]。因此,毒存体内的过程,无论内毒外毒,都是在“管道、门户不通或欠通”的状态下实现的,而成各种重难顽险之疾,即玄府郁闭成为毒邪内生的关键一环。而毒邪发病急骤、来势凶猛、传变迅速、为害深重的致病特点,决定了其玄府病变的严重性、复杂性与顽固性,对于解散毒邪来说,开通玄府成为首要的治疗手段,故我们提出“开玄解毒”的治疗思想。

而人体之所以有毒邪来犯或流连未去者,乃因毒强而正弱,致玄府郁闭而毒蕴之势难解。凡气血弱者,则自无所承载其毒。一方面毒药损人元气,元气既乏,则毒气愈炽,气无逐毒之能,血失运毒之力;另一方面,逐毒之药气如少歇,则酷烈之毒,其势转烈,反为内攻矣,不但毒不肯出,而正气更受其害,未有正虚而毒能化者也。故医者攻毒应该宣畅玄府,从而保护气血之正常生化及运行。无论腠理毛窍玄府单纯空疏,或是六淫痰浊瘀等邪气不得流通消解而蓄积,还是气血津液精等正气不得流通而布散,均可导致元气无法正常流行、充填玄府等门户通道之中,则其反易为邪侵而酿毒邪蓄积而为痼疾之纽结。故而开通玄府、腠理、经络之道路,给邪气、正气以出路,达到毒解而气血健则为攻毒取效之上策。

2 毒药味辛性动 开玄解毒有妙用

药之毒即药之偏性,病之毒即病邪与人合邪之偏性,以毒攻毒即是以偏纠偏的治疗过程。《神农本草经百种录·下品·藜芦》中论曰:“凡有毒之药,皆得五行刚暴偏杂之性以成。人身气血,乃天地中和之气所结,故服毒药者,往往受伤。……惟用之得其法,乃有利而无弊,否则必至于两伤,不可不慎也。又毒之解毒,各有所宜。如燥毒之药,能去湿邪;寒毒之药,能去火邪。辨证施治,神而明之,非仅以毒攻毒四字,可了其义也。”医者仁也,非径为攻毒而混用“毒药”,故临证当精审毒药之性味,详辨病证之阴阳而甄选毒药以切用,否则不循常度误用则致病情恶变。

诸毒药种源有异,性味有别,寒热温凉平各不相同,然细审之,则多有辛味开泄通闭以助其功。如《成方便读·卷一·攻里之剂·玉枢丹(即紫金锭)》中载云:“夫时疫一证,为天地厉气所钟,中挟恶毒之气,……故一受此气,气血顿为拂逆……。是以治法必以猛药开泄,为之拨乱反正,……。故方中以毒攻毒之品,居其大半。山慈茹辛寒有毒,功专泻热散结;千金子辛温有毒,攻专行水破血,导滞通肠;大戟辛苦而寒,能通能散,专主逐水行瘀。三者功用相仿,皆能以毒攻毒,辟蛊除邪。……。但疫毒之来,元气为之骤闭,且恐药饵有所不受,故必用麝香以开其闭。”

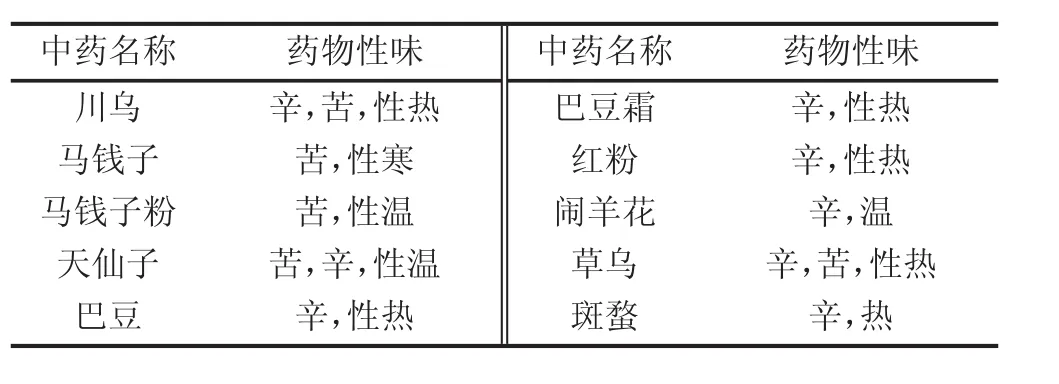

笔者统计了2015版《中华人民共和国药典》收载的有毒中药83种[5](见表1~3),其中10种标注为“大毒”,42种标注为“有毒”,31种标注为“小毒”,而具有辛味者,依次各占8/10;28/42;17/31,因此总计占53/83(63.85%),大多数毒性中药都具有辛味,越是大毒之药,走散力越强,故辛味独多。

可见,诸毒药之中,具辛味者尤多,故而其具走散消解毒邪、开闭通气之功。如古代众医家对毒药之性味总结可资为证。《神农本草经疏·卷二十二·虫鱼部下品》中载:虾蟆,其味辛气寒,……辛寒能散热解毒,其性急速,以毒攻毒则毒易解,毒解则肌肉和,诸证去矣。凡瘟疫邪气,得汗则解。其味大辛,性善发汗,辛主散毒……故能使邪气散而不留。”《神农本草经疏·卷十·草部下品之上》云:“大戟禀天地阴毒之气以生,故味苦寒而有小毒。甄权、洁古称当兼辛。《别录》称兼甘。应是辛多,非辛则无毒矣,……辛则横走无所不到矣。”[2]《素问·至真要大论篇》中言:“坚者削之,客者除之,结者散之,留者攻之,逸者行之,衰者补之”,即对邪毒之证治疗应用祛除病邪之法,而察众毒药多以辛见长,实因其辛味善横走直窜,松透,开决道路,去毒盘踞久蓄之势,故可开通玄府解毒,络脉、腠理、经络通畅,使营卫精神荣贯其中,邪退正充而毒消,既可祛除疾病本身之毒邪,又可解其他药物次生之药毒。故学者欲明“毒药”开玄解毒之理,及时观察用药之后病人的实际反映,而不应仅限于关注局部毒证是否已解,亦应观其全身是否阴阳和而正安。

表1 “大毒”中药品种性味信息

表2 “有毒”中药品种性味信息

表3 “小毒”中药品种性味信息

3 虫药开玄有专功

尤需医之留意者,以毒攻毒之品以虫类药多为常用,虫类药因其走窜通达、破血行气、化痰散结、疏逐搜剔之“动”性,深得广大医者的重视,已成为临床各类疾患,特别是各种顽症痼疾的常用药,往往有出人意料之效。然而对其作用原理的认识,若仅看作“以毒攻毒”,则有肤浅之嫌。从玄府理论分析,虫类药发挥治疗作用的,并非全因其毒性,其强有力的开通郁闭,解散毒邪,流通气血的性能反而是很重要的。

虫类药治疗各种顽毒之证,其机理主要在于“通行十二经络、藏府、膜原、溪谷、关节诸处”“能化解一切瘀郁壅滞诸疾”,因而“有攻毒拔毒之功”(《本草汇言·蟾酥》)。对于长于走窜的虫类药,我们可以利用其钻透搜剔之力开通玄府郁闭而解除郁毒。刘完素在论耳聋时曾提出“干蝎……开发玄府,而令耳中郁滞通泄”,后来叶天士亦十分重视虫类药物的通络作用,认为“虫蚁迅速飞走诸灵,俾飞者升,走者降,血无凝著,气可宣通,与攻积除坚,徒入脏腑者有间”。近现代不少名家均十分重视虫类药的开通作用。如张锡纯论蜈蚣:“走窜之力最速,内而脏腑,外而经络,凡气血凝聚之处皆能开之。”(《医学衷中参西录·药物·蜈蚣解》),证明此类虫药既长于通络,也善于开通玄府。若与风药同用,则开玄之力更强。章永红亦强调虫类药属血肉有情之品,能深入脉络,以搜剔伏积、松透病根、尽除癌毒、畅通血气,其愈病之力远非一般草木之品所比[4]。

综上,以毒攻毒法实乃经历常规治疗疗效欠佳,医生不得已选用峻猛有毒之药,此诚入治疗绝境边缘之无奈境地,其目的重在取其峻猛开达玄府之性而解毒,当宜宗“中病即止”等措施来保证安全有效,故须“因人”“因病”“因药”“因毒”数者相宜而适度为关键,确非只因其药有毒而擅攻毒则盲目滥用,故而应该深刻把握“以毒攻毒”之前提与内涵,临证方能“临危不乱而有的放矢”。