数学核心素养理念下对情境问题的思考与设计

2019-07-08魏亚楠严卿

魏亚楠 严卿

摘 要 数学核心素养概念的提出,要求数学教育中的情境问题能够考查学生发现问题的能力、对知识的综合运用以及思维能力。当前情境问题的缺陷在于模式化、脱离现实等。对喻平教授核心素养评价框架进行补充,形成设计情境问题的一个框架,包括知识理解、知识迁移、知识创新三个水平。

关键词 综合 情境数学思维 情境问题

随着最新版《普通高中数学课程标准》(以下简称《课标》)的发布,如何理解和实施这一新的标准成为当前理论和实践中所聚焦的问题。《课标》的最大特色在于提出了数学学科核心素养,后者是指“学生通过数学学习而逐步形成的正确价值观念、必备品格和关键能力”,包括数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析[1]。这六个素养又可以凝聚为“三会”——会用数学的眼光观察世界,会用数学的思维思考世界,会用数学的语言表达世界[2]。从这一表述来看,如何将数学用于现实世界、建立数学与现实世界的联系并解决实际问题成为一个主线。在数学教育中强调现实问题,主要途径就是现实情境的引入。《课标》中对核心素养水平的划分中,就将“情境与问题”作为一个指标,设置了不同水平的情境。实际上,自本世纪初吕传汉、汪秉彝教授开展“情境-问题”教学实验以来,创设情境就成为我国数学课堂教学中的一个固定环节,相关理论与实践屡见不鲜。然而另一方面,在评价层面上,已有研究对用于评价的问题所属情境的关注则比较少见。本研究在对情境问题有关概念进行梳理的基础上,针对核心素养培养的新要求,提出核心素养理念下编制情境问题的一些思考。

一、情境问题的内涵及相关概念辨析

在数学教育的视域下,对于情境概念,许多学者都是从教学情境的角度来阐述。超越教学背景,有学者认为,情境是“数学知识产生的背景”[3]。而对于情境问题,有学者指出,指“一类具有现实性和思考性的数学问题”[4]。这个定义是可以接受的,但是要明确情境问题的外延,还需要对几个相关概念做进一步分析。

与情境问题有关的表述,主要包括如下几种:应用题、真实性问题、情境问题等。这些概念的提出基于不同的历史背景,相互之间既存在着共性,又有着一定的差异。下面就分别做一简单介绍。

第一,应用题。强调实用性可以看作我国数学史上一个重要特色,《九章算术》正是以数学在不同领域的应用来划分章节。应用题在我国数学教育中的传统由来已久。在“中国知网”中使用“应用题”作为标题进行检索,最早的文章可追溯至上世纪50年代。伴随其在1993年高考中的出现,应用题逐渐成为教学实践、研究中的重点。对数学应用题的重视,一方面是在新时代对于数学本身价值认识深化的结果,另一方面也体现出素质教育的要求。然而,较少有学者给出应用题的明确定义,在为数不多的定义中,包括“应用题是指有实际背景和实际意义的数学问题,与纯数学问题不同”[5]。这样的定义还不够清晰,特别是当前存在着更多类似概念的情况下。

第二,真实性问题。对真实性问题的关注来源于对应用题的反思。有学者指出,虽然应用题有助于学生把课内所学的数学知识和技能运用到真实生活情境中去,但由于教学中的应用题都是人为简化处理的问题,导致学生在解答时倾向于将真实生活知识排除在外,不考虑问题的真实性[6]。可见,真实性问题与应用题的区别是十分明确的,应用题强调了对所学纯粹数学知识的应用,而真实性问题更加强调实际情况中对问题的解决。从与现实的联系上来说,真实性问题真正把数学世界和现实世界联系在了一起。当然,并非说应用题都是不切实际的,只不过这一点并非应用题所强调。

第三,情境问题。“情境”概念在我国数学教育中得到重视,始于吕传汉、汪秉彝在本世纪初开展的“情境-问题”教学实验。时至今日,“创设情境”已经成为课堂教学中公认不可缺少的一个环节。这是就实践而言。在理论上,作为情境认知理论在数学学习中影响力的体现,越来越多学者开始关注情境对学习的影响。不过具体到“情境问题”概念的出现,则来源于影响力越来越大的PISA测试。PISA数学素养测试将任务情境作为一个重要维度,按照与学生生活的远近程度划分为6个水平——无情境、个人情景、教育情境、职业情境、公共情境、科学情境。从而,“情境问题”不再只是简单的涉及现实的问题,情境不再等同于应用,而有了更丰富的内涵。

综合以上分析,三类问题都体现了对数学知识运用的重视,都是相对于纯粹数学知识而言。相比而言,应用题侧重点在应用,而应用是指对数学知识的应用,也就是说,存在着明确对应着的具体数学知识,这种应用本身也是对这一知识掌握水平的考察;真实性问题则与此相对应,它的出发点并不在某个领域的数学知识,而来自于真实世界,不会为了迎合某个具体数学知识而设置,也不用来考察这一知識的掌握情况;与这两种问题相比,情境问题有着更大的包容性,与其说它为自己划定了一个明确的界限,不如说情境问题的提法使人们对情境本身显露出更大的兴趣,并进行更深入的研究。因此,不论是应用题、还是真实性问题,都理应内含于情境问题的范畴中。

二、《课标》对“情境问题”的要求

根据上文的分析,虽然情境问题这一提法不及创设教学情境普遍,但以应用题为代表,在我国数学教育中有着长久的传统。当前,在新《课标》的背景下,在核心素养理念的引领下,我们应当如何来重新认识情境问题?《课标》中不乏强调情境的表述,但首要一个问题是,情境问题用来实现什么目的?要明确设置情境问题的应然价值,即理论上应具备的功能。

首先,情境问题应用于考察学生的问题提出与发现能力。不论是2011版的《义务教育数学课程标准》,还是此次发布的高中《课标》,在课程目标中,都在“分析和解决问题”的基础上,加入了“发现和提出问题能力”。这些能力作为培养的目标,理应体现在评价中,而不仅仅反应在教学过程中。进一步地,数学问题的提出总是基于一定的情境,没有合适的情境,学生不可能凭空提出问题。《课标》中各核心素养水平的描述中,也多次提及“在熟悉、关联、综合的情境中,发现或提出问题”。因此,与课堂教学中创设情境类似,在评价中,问题情境同样应当被精心创设,从而考察学生从中提出问题的能力。

其次,情境问题应考察学生综合运用知识的能力。注重不同知识间的整合,是这次新《课标》的一个重要特征,体现了发展核心素养这一指导思想相对于掌握知识、训练技能的超越。例如,在课程内容确定的原则里包括“关联性”原则,要求“关注学科间的联系与整合”。应该说,分科课程与综合课程之争长期存在,分科的依据在于知识,因此在强调知识掌握的时期,分科课程会得到更多的重视;另一方面,我们在生活中面对的问题往往都涉及多方面知识,因此当课程设计者关注对知识的运用——即素养(能力),自然会开始加强对综合课程的重视。从以上分析中不难理解,为何情境问题在强调综合性的课程中有着重要的意义。综合课程的出发点就在于解决现实中遇到的问题,同时,也只有在一定的情境中,不同的知识才有可能被汇聚在一起。因而,为了考察学生综合运用知识的能力,在设计情境问题时要注意知识点的关联性。在注重整合的同时也要防止人为制造的统一[7]。强调综合性不应以学科本身价值的丧失为代价,要避免“去科学化”。

最后,情境问题应考察学生的思维。论及数学课程的价值,存在这样一个共识:就知识本身而言,对将来生活有用的部分其实非常有限,之所以学习数学,原因在于能够培养人的思维。这正是核心素养理念在数学教育中的体现。而说到培养思维,往往使人联想到具有挑战性的纯数学题,情境问题则被认为侧重点在于联系数学与现实世界。实际上,这一观点弱化了情境问题对于思维培养的价值。数学学习对思维的培养可以从两个层面上来把握,首先是培养数学思维,然后在此基础上、通过数学学会思维,即思考问题更清晰、更全面、更深刻、更合理[7]。情境问题对于后一层面思维的考察尤其重要。显然,偏离现实、违背常识的问题不仅不利于学生一般性思维的发展,甚至会产生相反的效果。在设计情境问题的时候,如何在考察数学思维的基础上,融入一般性思维的考察,是一个值得思考的问题。

三、情境问题的研究现状

接下来对数学教育中有关情境问题的研究进行一个梳理。总体而言,专门针对情境问题的研究并不多,以比较研究为主,涉及教材、考试中的情境问题。陈志辉构建了包括数学特征水平、情境类判别等的情境问题分析框架,研究发现:上海教材中函数部分的情境重复率偏高,教育情境偏多;上海中考在多样性上逊色于PISA和新加坡,等等[8][9]。沈阳采用SEC方法对南京中考试题与PISA试题在内容、情境等方面进行了比较,发现南京市中考试题多数都是无情境的,PISA中的开放式问题多于南京中考[10]。严卿对中国和日本初中数学教材中的问题提出进行了比较,发现后者中有65%设置了情境,而中国教材仅为30%左右,说明中国教材对于情境中提出问题的能力缺乏重视[11]。

此外,一些使用情境问题的测验研究也反映出该类问题在日常教学中的现状。张民选基于上海市学生在PISA2012中的结果指出:结构不良的问题训练较少;作业往往都是当日完成,较少接触需要深度思考的问题;情境问题到数学问题的转换、以及将数学结果运用于情境中的能力相对较弱[12]。张永雪使用真实性问题对学生解题情况进行考察,揭示了当前数学教学中应用题使用的一些问题,例如:平常的经验与数学解题训练形成的习惯产生了冲突、课本上的应用题老套,等等[13]。

基于这些研究的结果,可以总结出如下问题:情境种类偏少,重复且老套,脱离真实;应用题的训练模式化;探究类、开放性问题、问题提出型任务较为缺乏。这些问题中的一部分正是前文的分析中所指向的,例如對提出问题的强调;又如,要培养学生一般性的思维能力,老套、模式化的题目肯定难以胜任,而脱离真实的情境甚至对思维能力的培养是有害的——当学生不得不去完成一道违背常识的题目时,他必须暗示自己放弃理性、严谨的思考。另一方面,对情境问题综合性特征的研究则比较少见。

四、改进情境问题的思考

以上分别阐述了情境问题的概念、应然的价值以及在当前数学教育中的现状。现在的问题即是,应如何设计情境问题,从而既能克服当前的缺陷,又能满足核心素养培养的要求。情境问题是数学知识与现实情境的结合,在形式上是多样化、经验化的情境,在实质上依然是数量关系与空间形式,因此,合理的设计框架理应兼顾这两个维度。合适的情境问题不能是过于情境化而忽视对数学思维方法的考量,这正是PISA测试所欠缺的地方;同时,单纯用问题的复杂程度来刻画问题水平的框架也是不合适的,因为情境问题理应考察提出、发现问题的能力,且无法用问题的复杂性来刻画,且情境问题的价值追求并不在于复杂程度;此外,出于可行性和推广性的考虑,情境问题的设计框架不应是过于繁琐的。

从数学知识维度着手,可考虑引入喻平教授提出的核心素养评价框架。他认为,数学核心素养产生于知识,那么评价的水平划分就应当从知识的角度切入,并将知识学习分为3种形态(水平)。知识理解水平指对知识的本质、类属以及与其他知识之间的种种联系的理解,以及基本技能的形成和发展。知识迁移水平指知识在新情境中的应用,以及知识的综合应用。知识创新水平指学习者能够解决一些非常规的开放性问题,或者生成超越教材规定内容的数学知识,或者对问题进行推广与变式得到一个新的问题[14]。

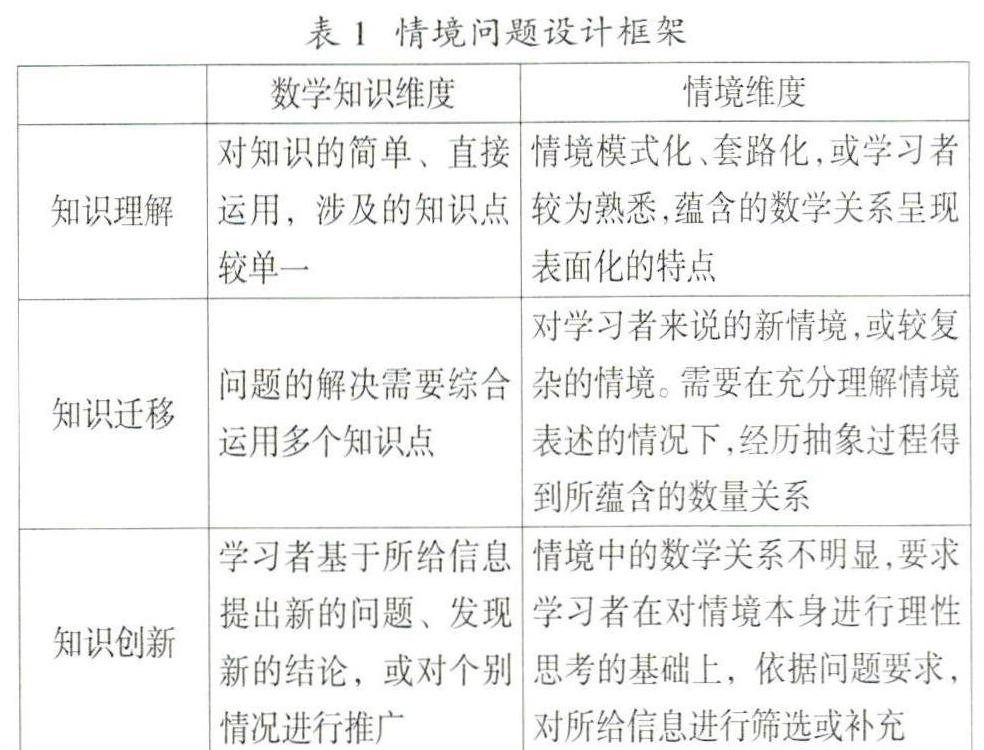

这一框架以知识的学习形态为线索划分出三个水平,具有较强的理论基础,其所给出的“知识的综合应用”“进行推广得到新问题”等指标也与本研究诉求相一致。但由于该框架并非专门针对情境问题设计,因此有必要在情境维度进行更为精细的刻画。情境水平的设置与知识维度有一定对应关系,而不是完全独立的。例如,既然知识迁移维度涉及到多个知识点,那么对应的情境绝不可能太简单,否则满足不了知识上的要求。此处沿用知识理解-知识迁移-知识创新的表述,并分“数学维度”和“情境维度”分别表述,具体见表1。

此外,无论在哪个水平上,情境都不能和生活常识相违背。这个框架着眼于当前情境问题的缺陷以及核心素养培养的新要求,对情境问题水平的划分做了明确规定,适合用于情境问题的设计。此外,也不必过度局限于框架,并非每一道情境问题都必须包括两个维度上的每一个水平。以下借助一个具体例子来进一步说明该设计框架。

我们生活中所使用的书籍、纸张有一套固定的尺寸规格,例如,在打印店经常用到A4纸,我们考试的试卷用的是A3纸。这些纸张的长、宽是怎样规定的呢?以A3和A4纸为例,它们的长宽比是一样的;并且,两张A4纸拼在一起就相当于一张A3纸的大小,如图1所示。

(1)请问A3、A4纸张的长宽比是多少?

(2)除了纸张的长宽比,数学中另一个有名的比例就是黄金分割比,这一比例在建筑、绘画艺术中十分普遍,能够给人带来美感。假如有两个长宽比为黄金分割比的长方形,将小长方形置于大长方形上面,且小长方形的长与大长方形的宽正好重合,如图2,则大长方形多余的部分正好是一个正方形。请计算黄金分割比。

(3)五角星是生活中非常常见的图形,连接正五边形任意两个顶点,可以画出五角星的图案,如图3。从中你又能发现哪些比例呢?

第一小问在情境上选取了学习者比较熟悉的日常生活情境,知识点上虽然涉及图形的相似,并要求能够据此列出方程求解,但数量关系在已知条件中就十分清晰,方程的求解也十分简单,因此仍属于知识理解水平;第二小问在情境上较第一问陌生,在知识点上与第一问类似,但难度有了延伸,需通过理解题意抽象出数量关系,列方程需要一定的技巧,求解也更复杂,属于知识迁移水平。第三小问的情境与前两问相比有一定的跳跃,但蕴含的基本思想类似;在知识上进一步纳入了圆与正多边形的内容,一些条件隐藏较深,且要求学生自己发现线段间的关系,是一道开放性的问题,属于知识创新水平。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准[S].北京:人民教育出版社,2017.

[2] 史宁中.高中数学课程标准修订中的关键问题[J].数学教育学报,2018,27(01).

[3] 夏小刚,汪秉彝.数学情境的创设与数学问题的提出[J].数学教育学报,2003,12(01).

[4] 任旭,夏小刚.问题情境的创设:基于思维发展的理解[J].數学教育学报,2017,26(04).

[5] 何小亚.数学应用题教学的实践与思考[J].数学通报,2000(04).

[6] 刘儒德,陈红艳.小学数学真实性问题解决的调查研究[J].心理发展与教育,2003,19(01).

[7] 郑毓信.数学教育视角下的“核心素养”[J].教学教育学报,2016,25(03).

[8] 陈志辉.中美两国初中数学课程的问题情境水平比较研究——以“函数”内容为例[J].数学教育学报,2016,25(01).

[9] 陈志辉,刘琼琼,李颖慧,等.PISA影射下数学学业水平考试的问题情境比较研究——以上海三年中考和新加坡O-Level试题为例[J].比较教育研究,2015,37(10).

[10] 沈阳,喻平.PISA2012与我国数学中考题的比较与思考——以南京市试题为例[J].数学通报,2017(01).

[11] 严卿.中日初中数学教材中问题提出内容的比较[D].武汉:华中师范大学,2014.

[12] 张民选,黄华.自信·自省·自觉——PISA2012数学测试与上海数学教育特点[J].教育研究,2016(01).

[13] 张永雪.新课改下小学生数学真实性问题解决能力的调查研究[J].数学教育学报,2011,20(02).

[14] 喻平.数学核心素养评价的一个框架[J].数学教育学报,2017,26(02).

[作者:魏亚楠(1994-),女,江苏南通人,南京师范大学数学科学学院在读硕士研究生;严卿(1987-),男,湖北武汉人,南京师范大学课程与教学研究所在读博士研究生。]

【责任编辑 刘永庆】