城市照明信息化管控体系建设路径的探索

2019-07-08王鹏展

臧 锋,王鹏展

(南京市路灯管理处,江苏 南京 210013)

引言

加快信息化建设,建立网络强国、信息强国,是十三五期间我国重要的国家战略[1]。在此背景下,如何通过城市照明的迭代升级,实现照明与智慧城市的同步发展,是当前城市照明行业思考的主要问题。

南京市作为5G商用的首批示范城市,对于智慧城市、智慧照明建设的关注热切,在城市照明运维品质和成本效能上,南京市传统作业方式的局限性日益突出,主要表现在:各层级信息不对称,人与人、人与设施的关系类似“家庭联产承包责任制”;“重资产”、“多层级”,基地设置成为刚性需求,管理层级多、辅助专业冗余;人与设施的供给配置依赖经验主义,主观性强,缺乏科学依据和弹性、实时调控能力;运维水平不高,作业深度不够,班组自由度过高,难以保证完好率、清洁率等;人工成本上升的压力与日俱增。为此,我们认为南京市城市照明有必要在“引领新时代”、“承载新技术”、“研发新产品”、“驾驭新模式”这四个方面进行创新。

当前,城市照明设施运维创新方向可初步归纳为实现三个发面的转变,即“从人员密集型,向技术密集型转变”、“从重投入,向重效能方向的转型”、“从全输入,向高附加值输出转变”。我们认为,建设城市照明信息化管理体系的可选路径为,首先创造“信息化平台”、“单灯监控”两个基础条件,然后基于该条件进行数据分析模型的开发,将既有经验数字化、信息化,最后落实到城市照明的具体调控中,形成城市照明信息化管控的闭环体系。

1 南京市城市照明信息化综合运营平台的建设

1.1 建设规划

信息化体系是现代企业管理的必要工具,也是应对城市照明设施量增长、运维难度增加等与有限资源投入条件的有效手段[2],通过内外兼修的方式,在潜移默化中达到“指令贯通、资源平衡、格局稳定、效能提升”的体系状态。南京市路灯管理处2013年提出了城市照明行业信息化“三步走”的发展战略,逐步应用信息化的手段来探索实践设施运维新模式[3]。

1)第一阶段“信息路灯”(2014—2016),以制度重塑、设施普查、单灯监控为途径,以全流程业务体系、全过程设施管理从线下至线上的全面切换为核心目标,建立以数据为主线的信息化管理平台。

2)第二阶段“智慧路灯”(2016—2018),以物联网思维、大数据分析指导管理为核心,建立以问题为导向、贯穿全产业链及设施全生命周期的、深度感知与回馈的动态智能管控体系,以低成本、高效能、高品质的要求创造产业发展新的源动能。

3)第三阶段“价值路灯”(2019—2020),以建管体系的信息化、智能化为依托,以综合杆件产业新格局为契机,提升多专业整合能力,从专注于城市照明建设管养本业,向承载更多社会价值的智慧城市领域进行转型升级。

1.2 建设成效

2016年南京路灯一期信息平台正式上线,2018年二期平台投运,截至2018年底南京路灯已经完成第一阶段“信息路灯”、第二阶段“智慧路灯”的主要开发与运行工作,共建成6大系统、386个功能模块、76个定制流程,涉及11个部门、172个工作岗位。其中,6大系统分别为运维业务管理系统、设施资产管理系统、设施状态监控系统、GIS地理信息系统、采购供应链系统、财务业务一体化系统。同时,通过中间键技术开创性地建立各大系统之间的“数据关联”、“业务关联”、“逻辑关联”,解决照明行业长期存在的信息孤岛问题,建立以“工作计划”、“工作日志”等内容为中心的故障修复、材料消耗、用工派工等信息的记录、流转与使用功能,从而使整个信息化系统成为“各体系密集融合”、“多维度变换输出”、“定制化组合数据获得”的全新城市照明综合管控平台。

从建设目标的实现情况来看,六大系统发挥了“人的行为数据、设施状态”数据的采集、加工和应用功能:运维业务管理系统,提供了人的行为数据;设施资产管理系统,提供了设施基础数据;设施状态监控系统,提供了设施运行数据;GIS地理信息系统,提供了设施位置数据;采购供应链系统,提供了材料消耗数据;财务业务一体化系统,提供了成本分析数据。

两期信息化平台的投运,为设施运维情况的分析提供了清晰准确的数据来源,例如:修灯情况基础数据,包括各班组/各所修年月日灯量;设施基础状况,包括设施类型、设施年代;材料消耗情况,包括用料数量、用料种类;班组作业情况,包括巡查用时、形成轨迹等。

通过信息化建设,南京在城市照明设施运维领域进行了全面的工业化迭代升级,建立了标准化的运行体系、智能化的管理方式、全过程全流域的闭环管理机制、订单式的运维作业模式。

2 南京城市照明单灯监控与调度体系建设

2.1 建设规模

单灯监控技术[4-7]以其精确到每盏路灯动态感知的先天优势,为城市照明行业设施运维效能提升带来了新的机遇。南京市路灯管理处自2012年起,对单灯控制技术进行试点,截至2018年底共安装单灯终端系统2万套,达到一个维护所(南京路灯奥南维护所)全覆盖的规模。

2.2 建设路线

①技术路线方面,南京路灯以“试点测试、技术研判、定制开发、推广建设、持续升级”为主要方式,坚持采用“定制化通讯协议”、“公网通讯”、“自主开发监控平台”的创新路径,实现监控系统对接多个厂家、多个通讯制式的高度通用性,从而提升系统的可持续性、可扩展性。

②功能设定方面,以“监控并用”为原则,灯具电流、电压、漏电监测、故障报警、调光控制为南京市单灯终端“标配功能”;以“兼顾景观”为原则,通过不同逻辑设计,兼有功能照明、景观照明两类单灯终端;以“持续升级”为原则,定制开发平台对单灯终端的远程一键升级功能。

③通信制式方面,坚持“宽带”为主,“窄带”为辅的建设原则,多种通讯制式兼容并蓄,为“监控并用”、“兼顾景观”及智慧设施的电源控制等适用性创造条件,共建有单灯终端20962套,其中GPRS单灯终端6480套(2016年建成),3G单灯终端 8819套(2018年建成),NB-IoT 单灯终端4526套,4G单灯终端1137套(2019年建成)。

④系统运行方面,以“在线率”、“报警准确率”为单灯监控体系自身运行保障目标,通过监测绘制该“两率”年/月/日图表,通过修复单灯设备、现场验证替换等措施进行动态调控,截止目前单灯终端平均在线率、报警准确率均达98%以上。

2.3 运行成效

通过单灯监控与调度体系建设,南京城市照明设施运维效能得到大幅提升,主要创新举措及成效表现在以下方面:

①修灯需求与班组资源的合理配对。通过智能筛查软件体系,滤除单灯终端误报,形成准确有效的工单并派发至一线班组,班组照单修灯,消减巡灯成本。

②科学的工单派发机制。从见单即派单,向分片派单、按亮灯率派单、合理路线的派单管理等逐步演进,进一步降低修灯成本。

③逐级逐步的运维模式创新。以准确的单灯工单为依托,从传统“巡修模式”向“以点带面/半修半巡”,直至“全定修模式”的动线分布,并以一个包干区、直至一个维护所多个包干区分级,进行合理的模式创新。截至2019年4月,共有28801盏设施纳入全定修模式,单灯工单派发与反馈1100条,计划近3年内根据试点情况,建立城市量级的单灯覆盖。

④通过信息综合平台、单灯监控平台进行数据交互与分析,如对现场作业行为结果与单灯监测数据相符度进行分析等,发现问题、解决问题。

实践表明,“信息化平台”、“单灯监控体系”是设施运维效能与品质提升的两个重要抓手,两者的有机融合,将成为城市照明行业新时代创新发展的重要条件。

3 城市照明信息化管控体系综合模型

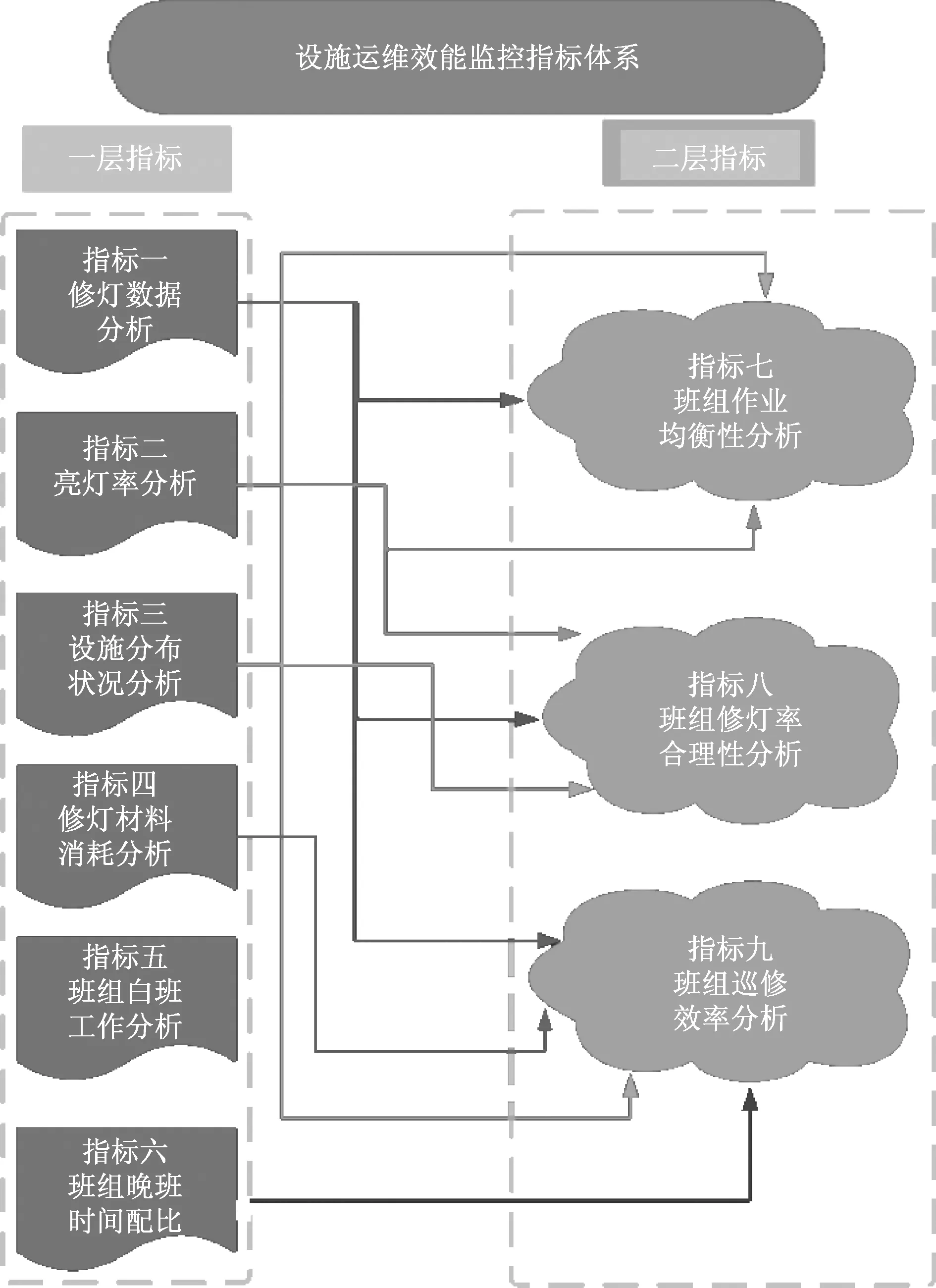

基于“城市照明信息化”、“城市照明单灯监控”2个条件,我们认为可通过9个指标的设立来建成综合数据模型(图1)。我们以南京市为样板空间,对城市照明设施运维的概况及效能进行较为全面的评估。指标一至指标六为一层指标,主要是对工作量、亮灯率、设施状况、材料成本、其中作业时间等涉及设施运维效能的基本要素进行收集整理而获得的表层统计数据;指标七至指标九为二层指标,是关联一层指标创设的,能够深度发掘运维效能、指导调控措施安排的计算分析数据。

图1 城市照明设施运维效能指标体系Fig.1 Operational and maintenance effectiveness index system of urban lighting facilities

3.1 指标一:修灯数量分析(一层指标)

1)设置目的。总体概览各班组、各所每月修灯工作量情况,同时形成表层数据,为二层指标分析作支撑。

2)数据模型。横向从“一线班组层级、各维护所层级”,纵向从“月度的变化”、“时间的推移”两个方向,对全市目前维护修灯作业情况进行表层的总体了解。具体数值包括:全市修灯总量、班组平均修灯数量、各班组修灯量分布区间、各所月均修灯总量情况、各所月均修灯量变化情况。

3.2 指标二:亮灯率分析(一层指标)

1)设置目的。对各班组修灯成果进行差异化比较;为指标六“班组工作均衡性”的分析提供条件。

2)数据模型。收集各班组2018年10月至2019年4月的月均亮灯率,绘制图表进行差异化分析。

3.3 指标三:设施分布状况分析(一层指标)

1)设置目的。综合考虑光源类型(钠灯/LED灯)、新旧程度(运行时间),创新设计一套清晰、量化的设施状况评判体系,为指标七“班组工作任务分配的均衡性”、指标八“修灯供需的匹配性”提供基础分析条件,进而为相应调控措施的实施提供科学依据。

2)数据模型。

①要素查看。

评判要素1:各所钠灯/LED占比,将其与各所修灯率进行比较,查看钠灯/LED对修灯率有无影响。

评判要素2:各所设施年代占比,将其与各所修灯率进行比较,查看设施年代对修灯率有无影响。

②数据分析。若各所修灯率的相对趋势与钠灯/LED占比、设施年代占比相对趋势一致,则认为以上因素具有关联关系,数据模型成立;若趋势并无重叠,则认为无关联关系。

评判要素1:经分析,LED占比最高的奥南所(31%),其修灯率最低(1.22%);LED占比最低的城东工区(4%),其修灯率最高(1.62%)。因此,LED占比对修灯率有直接影响。与此同时,经长期数据积累,LED功能灯故障率仅为钠灯的1%,则应在设施状况分布系数公式中体现。

评判要素2:经分析,5年以下设施占比最高的奥南所(62%),其修灯率最低未1.22%;城南所5年以下设施占比(16%),修灯率为1.62%,城北所5年以下设施占比(26%),修灯率为1.54%。因此,设施年限,尤其是5年以下设施占比,对修灯率有直接影响。则不同年限的设施维修的差异性应在设施状况分布系数中体现。

③公式的设定。鉴于以上数据分析,设施状况分布系数公式可设定为:(钠灯占比×1)+(LED占比×0.01)+5年以内设施×0.1+(5~10年设施×占比0.3)+(10年以上设施占比×0.5)+(15年以上设施占比×1)。因基于设施状况的其他指标分析主要以班组差异化为采样原则,所以由该公式得出的相对值可作为设施状况评判的科学样本。

3.4 指标四:修灯材料消耗分析(一层指标)

1)设置目的。通过对设施维修过程中材料种类及其占比情况的分析,知晓主要耗材项目,以采取相应的成本控制措施;并通过材料消耗表层深入分析相关维护投入情况,由主要耗材的修复人工,得出一线修灯作业的平均时间投入,作为分析指标九“班组巡修灯效率”的主要依据。

2)数据模型。

①各类修灯作业材料消耗占比统计。

将钠灯灯泡、镇流器、触发器、熔断器等作为主要耗材,计算2018年10月至2019年4月各类材料总量,并绘制反映各类材料占比的分析图。在找出主要耗材之后,再针对该类材料进行下一步的分析。

②钠灯灯泡各班组月均消耗量、占比统计。

通过各班组月均灯泡消耗的差异化观测,并与班组修灯总数进行关联分析,得出灯泡修复控制对整个维护体系效能提升的重要性。

③根据钠灯消耗占比测算平均修灯时间。

根据钠泡修复、其他修复时间的占比,计算近期各班组平均修每盏灯所需的定额时间,作为效能分析的主要基础条件。

3.5 指标五:班组白班工作情况分析(一层指标)

1)设置目的。梳理班组白班工作内容,查看班组在工程建设、节能改造、设施完好巡查等方面的投入占比情况,进行相应统计分析。

2)数据模型。随机抽取各所代表性班组,通过信息化平台进行人工数据遴选,梳理现有工作选项,形成占比值,绘制图表分析展示层。

3.6 指标六:晚班作业时间配比(一层指标)

1)设置目的。通过修灯时间、跳闸处理时间、巡查时间,这三项内容在总体工作时间中的占比,发现巡修模式下投入最多时间的关键要素,并采取相应控制措施。

2)数据模型。

①修灯时间。按照修灯作业主要消耗材料配比(灯泡数量、镇流器数量)测算单盏灯平均修复时间。灯泡修复时间为10 min/盏(占比67%),镇流器及其他设施修复时间20 min/盏(占比33%)。综合各类情况,修复一盏灯的平均时间为(10×67+20×33)/100=13.3 min。

②跳闸处理时间。按照跳闸处理每处30分钟计算(含车辆行驶时间)。

③巡查时间。巡修模式下,巡查时间即认为是修灯、跳闸处理之外各班组的投入时间。与此同时,半定修半巡修模式下(南京奥南地区),单灯工单修复所需的路程时间应计入修灯时间,不作为巡查时间考虑。据统计,南京奥南地区2018年10月至2019年4月,单灯工单修灯占比为42.6%,巡修灯占比为57.4%;单灯工单修灯时间计入行车时间后,其单盏灯修灯时间应按照常规的2倍计算。

3.7 指标七:班组工作分配均衡性分析(二层指标)

1)设置目的。用修灯数量、设施状况2个参数的结合,判断各班组任务分配的均衡性:从班组调度的角度评判各班组夜间修灯任务分配是否均衡,进而采取相应措施;查看班组可发挥的潜能是否发挥到位;通过班组之间数据差异的分析,找出问题与相应解决方案;作为是否扩大班组包干区、增加工程建设作业量、智慧城市设施运维作业量等调控的依据。

2)数据模型。

①涉及的一层指标。认为指标二“亮灯率”是真实准确的,指标一“修灯数量”即视为实际应修灯数量。

②计算公式。班组工作分配均衡性=修灯数量*设施维修难度系数(注:设施维修难度系数,与设施状况分析系数一致)

③评判机制。各班组对修灯资源的利用取决于修灯数量、设施维修难度系数,当数量与难度同时达到最高时,则认为该班组已充分发挥了潜能;反之,数量与难度其中之一出现问题,都会对班组潜能的利用产生影响。

3.8 指标八:班组修灯率合理性分析(二层指标)

1)设置目的。用修灯数量、设施状况、设施量3个参数的结合,预判各班组“亮灯率”趋势变化,进而进行主动调控:从供给侧配对平衡的角度,评判分析班组修灯数量与包干区设施量、设施维护状态的关系表现,并据此进行动态调控,达到在未实施单灯监测条件下,修灯作业投入与设施实际修灯需求即供给侧的匹配性,并作为主动调控亮灯率指标的关键依据。

2)数据模型。

①涉及的一层指标。指标一“修灯数量分析”及指标三“设施分布状况”。

②数据项。数据项一:班组修灯率(班组修灯量/班组设施量)。数据项二:设施状态分布系数。

③数据关联。将数据项一与数据项二进行对比,两者越接近的班组,其修灯匹配情况越好,反之则应进行调控。

④评判机制。

情况一:设施状态好、修灯率高,则该班组可能出现人为虚报修灯数量的可能性;

情况二:设施状态不好、修灯率不高,则认为班组修灯表现不佳;

情况三:设施状态好、修灯率不高,则认为情况正常;

情况四:设施状态不好、修灯率高,则认为情况正常。

3.9 指标九:班组巡修灯效率(二层指标)

1)设置目的。

①考察常规设施运维模式下,单位时间内各班组巡灯、修灯实际工作成效的横向比较情况。

②通过科学数据模型的建立,用班组巡修灯效率的高低,验证南京奥南地区已实施的“半定修”设施运维效率提升,进而寻求科学的作业模式(如现有条件下的巡修分离,或具备条件的单灯定修),为解决“巡修”还是“定修”方向选择问题提供参考依据。

③促进维护作业体系从重时间投入向重效率提升方向转型。

2)数据模型。

①涉及的一层指标。指标三“设施分布状况”及指标六“晚班作业时间配比”。

②各班组单位时间修灯数量统计。以简单原则,认为班组晚班作业非修即巡,则用班组回所时间减去晚班开始时间为巡修时间;单位时间内修灯数量为各班组修灯效率的绝对值,即班组月均修灯数量/班组月均晚班时间。

③各班组单位时间与设施状况匹配的修灯效率分析。以设施的现有状况作为影响班组修灯效率的主要因素。设施状况越好,即指标三中的设施状况分布系数越低,则进行巡查发现故障并进行修复的效率越低;反之,设施状况越差,则该效率越高。因此,巡修效率与设施状况呈反比关系。则班组实际修灯效率=班组修灯效率初始值/设施状况分布系数。

通过以上9个指标的设立来建成综合数据模型,最终以班组工作的“均衡性、实际效率”来评判其效能,并以输出结果即“亮灯率”作为效能的合理性来提供验证。

4 结束语

通过2个现代化工具平台的开发,其中一个是定制开发的城市照明信息化综合运营平台,用以建立全过程“人的行为”数据获得路径;另一个是城市照明单灯监控与调度体系,用以动态感知“物的状态”,我们建立了南京城市照明信息化管控体系,该体系以“人的行为”与“物的状态”交互融合为路线,成为收集、评估、调控城市照明设施运维效能的创新方案,为城市照明设施运维体系信息化管控提供了可供选择的实现路径。同时,基于这2个现代化工具,结合南京城市照明运维管理经验,我们建立了由9大指标组成的数据分析模型,为城市级样本空间的采集、分析和使用提供了参考。