改善学生亚健康的教室环境动态照明研究进展

2019-07-08严永红

关 杨,严永红

(1.四川美术学院, 重庆 401331; 2. 重庆大学建筑城规学院,重庆 400045; 3.山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆 400045)

引言

亚健康是指机体由于各系统的生理功能和代谢过程低下导致人体出现介于健康与疾病之间的临界状态[1]。目前亚健康人口呈逐年上升且低龄化发展趋势,影响着青少年的身心健康[2, 3]。倪晶和万琼[4]的调查研究发现,92.5%的亚健康学生身体状况随年龄增长持续恶化。长时间处于亚健康状态,会导致人体免疫功能严重下降,容易诱发肿瘤、心脑血管、胃肠、心理等各种疾病。预防和消除亚健康已成为当前公共卫生事业的重要课题[3]。

调查研究表明,影响青少年亚健康的因素较多,如:学习时间过长、作息不规律、学习竞争等[2, 3]。而生理节律紊乱与焦虑、抑郁等成为青少年亚健康的典型表现。恰当的室内光照对调节人体昼夜节律与情绪障碍具有积极作用[5]。亚健康具有既可回归健康又可发展为疾病的特点[2]。重视改善亚健康的照明研究,对促进青少年的身心健康具有重要的意义。

1 光环境对亚健康的改善作用

光环境对亚健康的改善体现在生理节律调节与心理压力缓解两个方面。首先,光环境对节律调节具有客观的生理机制。2002年,Berson等[6]发现哺乳动物视网膜上存在第三类感光细胞(ipRGC),它能将光照信号通过非视觉通路传递至调节激素分泌的松果体。在人类漫长的进化中,昼间明亮、夜晚黑暗的环境“信号”通过ipRGC传递给松果体,促进昼间活力激素(皮质醇)与夜间睡眠激素(褪黑素)的分泌,保证了健康的昼夜作息节律[5]。维持健康节律应在昼间享有充足的光照刺激并避免夜晚的强光干扰。据调查,室内光照强度比室外减少了40~200倍,对座位远离窗户的学生来说,存在因光照不足带来的节律紊乱风险[7]。但室内光照并非越高越好,不恰当时段(如黄昏或午夜)的强光刺激可能扰乱褪黑素分泌进而破坏健康节律[8]。研究发现相同光刺激在一天中的不同时段将产生优劣不同的生理反应,故人体所需最佳光照并非一成不变[9]。Begemann等[10]通过为期一年的研究发现人对光照的需求存在清晨、正午及黄昏效应,并受天气类型、季节等因素的影响,由此提出了动态照明研究的必要性。

其次,光照能显著影响人的情绪。研究发现,远离赤道地区的居民,各种应激激素和睡眠激素的分泌存在季节性差异。相对来说,明亮季节(夏季)中激素的分泌在清晨增多[11]。反之秋冬季节,人体可的松的分泌明显下降,引发季节性困倦,容易出现精神压抑等心理障碍[11]。光照能影响与情绪高度相关的激素分泌,进而影响人的情绪与精神状态[12]。合理的照度、光色及动态模式可对人的情绪改善起到积极作用。大量实验研究指出明亮的光照条件对于缓解双向情感障碍及季节性忧郁症(SAD)患者的抑郁情绪具有显著作用[13, 14]。Plitnick等[15]的研究表明蓝光、红光照均能改善人的短时情绪(momentary mood)。文献[16]中对比了彩色、动态光照与静态白光下的学生情绪差异,结果表明相对于传统白光,光色、光强多变的情景照明对情绪的改善更为显著。

综上所述,合理设置的光环境能有效改善人体的生理与心理健康。国内外科研人员就此展开了大量研究,以下将梳理相关研究成果,并结合教室光环境的创新设计,展望研究动向。

2 研究进展

我国各年龄段学生的近视率较高,2014 年全国学生体质健康调研与监测结果显示,小学生、初中生、高中生、大学生视力不良率分别为45.71 %、74.36%、83.28%、86.36%[17]。因此与视力健康密切相关的教室照明备受关注。我国针对教室照明的研究主要包括两个方面:一是对教室采光、照明现状的实地调查[18, 19],通过实测分析,提出教室光环境存在的问题与不足;二是基于非视觉效应分析教室光照与学生生理、心理反应的实验研究,如毛鹏等[20]通过对比高、中、低三档照度下学生的学习与情绪反应,发现教室照度能影响学生的主观感受与认知能力。柴颖斌等[21]测试了不同年龄人群的心率及其变化率随光谱、光强的变化规律,结果表明低照度彩光也可引发青年人的生物效应。

重庆大学健康照明研究团队自2008年起对教室照明进行了较为系统的研究。严永红等[22-25]分别在照明实验室、标准教室、医学实验室中完成了全人工光条件下光谱、光强影响大学生生理、心理指标的系列实验,包括不同光谱光强下的视觉功效实验,学习效率-疲劳实验、脑电波实验等,多项指标的综合评价发现,色温对生理节律的影响显著,多个实验均表明4 000 K左右的中间色温组合500~750 lx的高照度下,人体的工作表现与舒适度评价最好。严永红等[26]、高帅[27]分别运用现代心理物理法及自主调光等实验手段进一步验证了上述结论。此外严永红[28]、张明睿[29]发现,学生在进入某光环境后短时间内(如5~10 min)与较长时间适应后(如2~3 h后)对光照的最佳需求并不相同,由此提出应针对不同工作群体的作息规律、作业内容展开动态照明研究。

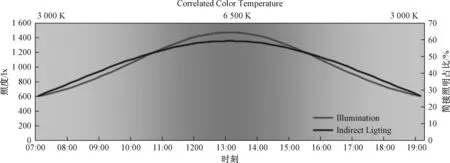

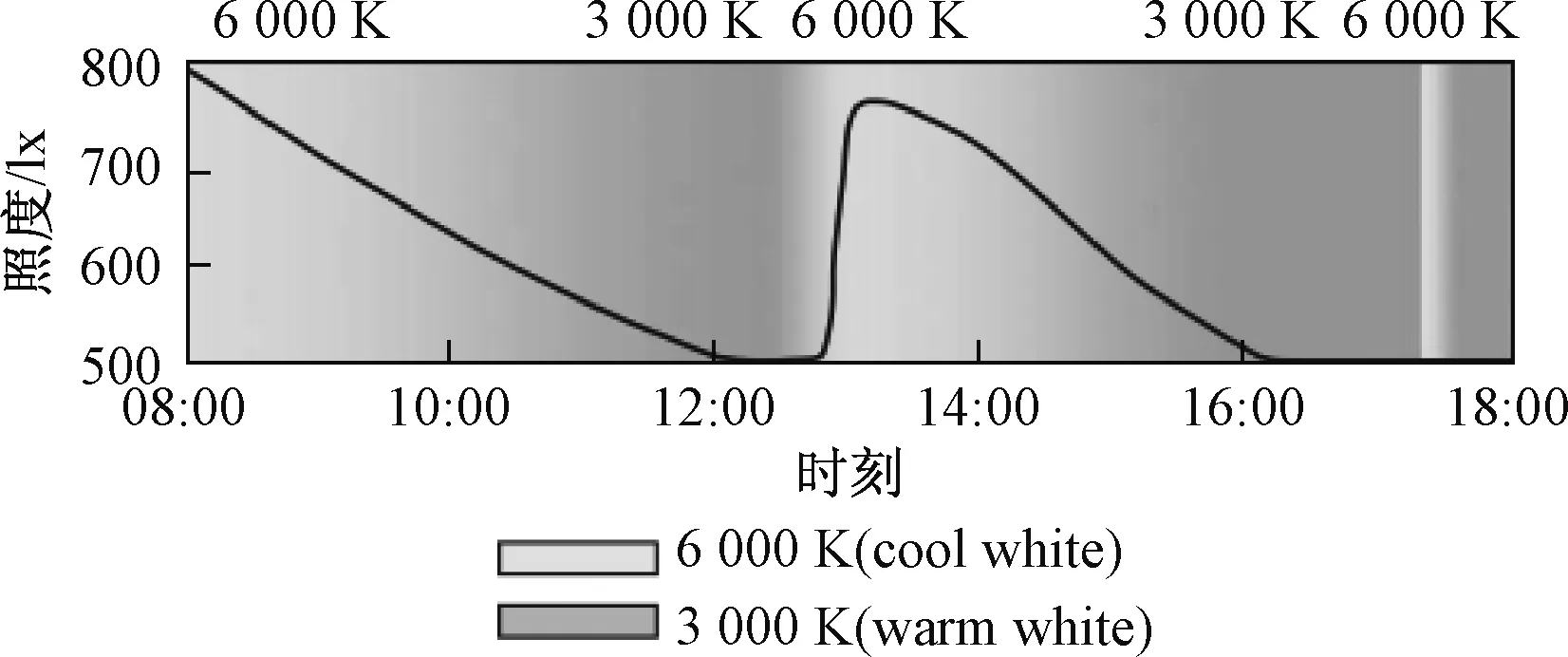

通常富含短波光谱的高照度光环境能更大程度的刺激人体的生物效应,如提高警觉度、脑波节律及工作效率等。但人们在工作与休息时段对照明的需求并不相同,一味高强度光刺激也不利于休息与放松。基于非视觉效应的动态照明研究成为近年来研究的热点。目前国际上提出的工作时段动态照明大致可分为两种类型:一是Moeller等[30]提出的室内照明追随天光变化的规律,即早晚照度低、中午照度高,以下称为模式Ⅰ,如图1所示;二是Van Bommel[5]提出的室内照明在清晨、午后易困倦的时段给予高照度的冷白光刺激,以唤醒活力,之后再逐渐降低,以下称为模式Ⅱ,如图2所示。

图1 模拟自然光照的动态照明模式(图片来源:文献[30])Fig.1 Dynamic lighting mode that simulating natural light[30]

图2 清晨、午后照度升高的动态照明模式(图片来源:文献[5])Fig.2 Dynamic lighting mode that illumination rises in the morning and after noon[5]

关杨[31]对教室动态照明的研究发现,基于学习效率提升与基于情绪改善的最佳动态照明曲线并不相同。其中动态模式Ⅱ即清晨、午后增强的照明更有利于提升学习效率,强光刺激唤醒人的大脑兴奋度、提升工作效率,之后光强逐渐降低,避免长时间兴奋加重疲劳。而动态模式Ⅰ即模拟自然光早晚照度较低、中午照度升高的变化规律,则更有利于改善人的情绪。具体应用时需根据场所特性加以综合考虑。该结论与国外的相关研究结论一致,如Patania等[32]、de Kort等[33]发现,在强调工作绩效的场所,如办公室、教室等,相对于静态光照,模式Ⅱ的动态照明更受欢迎。而针对易发生情绪焦躁的人群,模式Ⅰ的动态照明更佳,如Canazei[34]测试了清晨逐渐升高的动态照明对早班女工的生理、心理影响,发现该动态照明对女工睡眠不足的焦躁情绪能起到镇静作用,并改善睡眠与抑郁情绪。目前此类研究在动态模式转折点的对应时刻、最佳光强、光色等指标上并不完全一致,可能与人群类别、实验场地、工作内容差异有关。

3 结合行为模式的动态照明研究

近年来,动态照明研究不仅局限在探讨光强、光色多变的动态曲线,随着对行为模式与多元设计研究的深入,人们开始关注多场景照明的精细化设计。Barkmann等[35]根据学校学习内容的特点,设计了7种光照类型,包括“标准光照”(300 lx,4 000 K)、“集中照射黑板”(黑板照明加强,课桌照明减弱)、“只照射黑板”、“集中注意力的光照”(高照度高色温1 060 lx,5 800 K)、“激发活力的光照”(比常规光照稍强,675 lx)、“放松的光照”(比常规光照色温偏低,3 500 K)、“更加放松的光照”(照度、色温均降低,325 lx,3 500 K),研究表明学生在“集中注意力的光照”方案下(高照度高色温1 060 lx,5 800 K),学习错误率更少阅读速度更快。学生和老师均表示动态多变的光照方案(variable light)结合教学活动能达到更好的教学效果。Wessolowski等[36]将上述7种照明情景应用于小学教室,发现照明的多样性(variable lighting)能有效缓解学生的烦躁情绪,减少其攻击性并改善社交行为。

随着网络、多媒体技术等在教学方式的应用,不少研究侧重从人的行为模式入手,探讨在信息化时代学习行为变化带来的光照策略的变化。Castilla等[37]研究了大学生在不同的学习行为模式下对多种光照条件的情感反应,通过对29间教室、854名学生的现场调查与问卷分析,将学生的行为模式归纳整理为三个维度,包括书写-阅读(writing-reading)、回应-讨论(reflecting-discussing)以及集中注意力(paying attention),同时分析了学生对多种光环境的情感回应(affective responses),包括清晰-高效(clear-efficient)、均匀的(uniform)、愉悦-多彩(cheerful-colourful)、温暖舒适(warmcosy)、令人惊喜(surprising-amazing) 以及强烈-明亮(intense-brilliant)等。此类研究改变了人们对教室照明、办公照明等功能性照明刻板单一的印象,在不同的行为模式下,例如课堂讨论、课间休息等时段,可考虑加入更加形式丰富、色彩多样的情景照明。

飞利浦公司于2007年在商业照明领域中提出情景照明的概念[38],即通过灯光技术性与艺术性的完美结合,营造丰富多变的商业空间形象。情景照明强调以光的元素(如光强、光色、光照分布等)变化来渲染空间氛围,增加场景的艺术感染力,让观察者或使用者产生审美体验,进而激发积极情绪并影响行为反应。如飞利浦的商业情景照明设计能够瞬间在消费者眼前产生“ 换妆” 效果[38],以期同购物者的心情、 情感与精神状态产生互动,在满足消费者求新、求变心理需求的同时,带来令人惊喜的商业场景与购物体验,进而促进消费。Schielke等[39]研究了4种室内设计风格搭配4种照明方式(普通照明、垂直照明、重点照明及图案投影)共16种照明情景对店铺氛围的影响,以期找到最能体现品牌价值并刺激消费的照明模式。

情景照明在商业、酒店、餐厅等场所的应用较多[38-40],近年来功能性照明开始尝试应用多场景及彩色光。如Barkmann等[35]设计了7种教室照明场景,基于行为细化采用了多元的照明方式,但在光色上仍较保守,仅采用了色温可变的传统白光。Kombeiz和Steidle[41]将彩色灯光应用于教室、办公等功能性照明场所,对比了常规照明组合红、蓝、白光LED提供的洗墙环境照明对大学生的影响。其研究结果表明接受测试的146名大学生在红色、蓝色环境光下的学习动机与创造力均比白光条件下的表现更佳,因此提出未来应考虑将彩光照明(colored lighting)应用到需要激发创造力与新思想的场所。光照与色彩紧密相关[42],2015年Elliot[43]指出在色彩研究中应考虑光照的作用,重点关注彩色光照(coloured light)如何营造氛围从而激起人的情感。Kombeiz和Steidele[41]的研究发现通过灯光将白墙照成彩色与墙体本身的彩色能给人以相同的感受。这为照明应用室内环境色彩的研究成果提供了重要支撑。国内外对色彩心理的研究结论具有较大的文化差异,因此开展结合我国文化与审美特性的色彩研究十分重要。

4 结束语

针对昼夜节律紊乱与心理压力过大等亚健康典型症状,动态、多变的光照干预可发挥有效的改善作用。在传统的照度、色温可变的动态照明基础上,结合行为模式分析,我们探讨了具有氛围营造作用的情景照明,及其对光强、光色、图案、光照分布的多样性应用。目前,针对教室照明动态参数的研究以及情景照明的应用还处在起步阶段。更加深入地研究教室环境动态照明对于改善青少年亚健康状态、保障青少年健康成长具有重要的意义。