蹴球瞄准点技术的运动力学分析与研究

2019-07-05黑生林

黑生林

摘 要:蹴球运动比赛中有两项最为基础的技术,一是目标球的瞄准,二是支撑腿和蹴击腿的稳定性。在蹴球运动项目中,其两大重要基本功中就包含瞄准,并且这一步骤几乎出现在每一次的蹴击球中。蹴球比赛中最终的目的就是将目标球精准的击出界,只有先明确瞄准点所在位置,才能够实现预期目标,即应当向何处击发母球,才能将目标球击出界。因此蹴球比赛中的重中之重就是确定正确的瞄准点。

关键词:蹴球 动作技术 日常训练

中图分类号:G809 文献标识码:A 文章编号:2095-2813(2019)03(b)-0035-03

近30多年来,蹴球逐渐得到了我国各个省市少数民族传统体育运动会的青睐,并主动在比赛项目中增设该项目,如此对于蹴球项目的传承与发扬极为有利,带动蹴球运动在群众体育中的普及,并提高了学校体育在蹴球训练教学方面的重视程度,进而使蹴球竞技水平能够从整体角度得到提升,再次由于比赛中各省队伍的互相竞争,也促进了蹴球动作技术与战术的发展演变。

此外,蹴击在不同距离上的命中率,能够在很大程度上决定比赛的最终结果,所以在蹴球技术练习方面,各蹴球队都开始重点关注如何采取措施来提升其蹴击的准确率。本文抛砖引玉,尝试研究分析蹴球在击球瞄准方面相关技术,以此能够为蹴球队员与教练员提供相关参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

文章以蹴球在击球瞄准方面的相关技术为研究对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

根据研究的目的和任务,通过CNKI、北方民族大学数字图书馆及超星数字图书等电子检索手段,以蹴球为关键词或主题词,查阅20世纪90年代以来大量有关蹴球项目的挖掘整理以及用于训练、比赛、教学等方面的书籍和电子文献资料,并对这些书籍、文献资料进行了分類归纳,为本文提供了强有力的理论支撑。

1.2.2 观察法

2011年9月及2015年8月,笔者作为蹴球教练员带队参加第九届、第十届全国少数民族传统体育运动会,并在蹴球比赛现场进行摄像取材,摄像工具是两台佳能LEGRIA HF R86,共录制15场淘汰赛阶段的蹴球比赛视频;考虑遴选具有更高水平和更具代表性的比赛视频。

1.2.3 统计分析法

对所查阅资料和观察的结果进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 技术训练因素

相对于训练蹴球其他相关技术动作而言,提升蹴球运动员的击球准确率本身与前者存在较大差异,例如对于力度控制类的蹴球技巧训练,其很大程度上需要多次练习,并且在此基础上形成相关的球感和记忆。瞄准效果也需要依靠大量的练习,但是对于瞄准的准确度而言,其更受瞄准方法的正确性的影响,而瞄准方法正确性则决定于数学和物理相关原理,若是对此未能形成准确了解,盲目靠海量训练来获得球感,则势必无法达到预期目标,并且脚上对蹴球的感觉时好时坏,无法保证每次都高效率的击球。而如果先搞明白其中由来,再科学合理地练习蹴球,则可以有效提升蹴球击球的稳定性。由于蹴球运动员其已经经历了数十上百万次的击球,本身球感就较为强烈,因此其在提升击发准确性方面并不会过于依赖相关的物理数学原理,单凭其自身球感也能够很好的达到目标;当前我国在训练蹴球方式以及提高瞄准准确率方面都缺乏足够的文献资料;但对于长期训练的蹴球运动员来说,则希望有一种科学的指导方法,改变蹴球瞄准时凭感觉的误区。笔者作为一名蹴球教练员根据多年的教学、训练及比赛经验,认为一种科学、易于操作且精确的瞄准方法是存在的,同时对于蹴球场上各种远近距离的蹴击球和救球,排除场地的平整性和其他干扰因素,此方式的操作性较强,同时能够很好地应对各种距离上的蹴球击发,并且其具有极大概率保证击发的准确率。

2.2 蹴球瞄准的基本原理

2.2.1 “半球法”

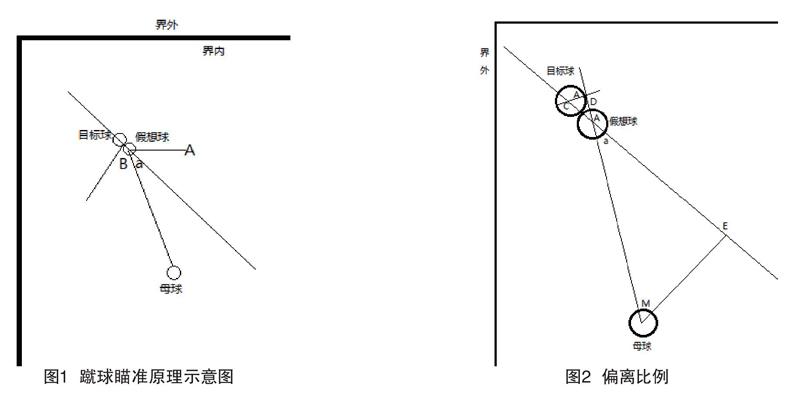

“半球法”被称作是蹴球瞄准中最为基本的数学原理,以图1为例,即正确的瞄准点(A点)在边线与目标球心连线的延长线上,与目标球中心距离一颗球(也即与目标球表面接触点(B点)距离半颗球)。不管目标球和母球各自所处位置有何区别,即图中角α是多少度,只要确保蹴击时候瞄准A点,就确保目标球可以被击打出界(α角一定要小于90°)。在应用“半球法”时候,可以在脑海中假设有一个不存在的球与目标球之间处于相切状态,并且这两个球的连线是于边线对准的,因此,只需要把这个虚拟球的球心看做成瞄准点即可,这也是“半球法”还有“假想球法”别称的原因。

之所以按照“半球法”可以很好地达到击球目标,是因为其涉及到了物理与数学的多项原理。物理方面,由于物体所受到压力与其接触面总保持垂直状态。蹴球自身表面光洁度使得我们可以忽略摩擦力,只注重压力;以牛顿第二定律为参考,物体所受到的向某个方向的压力,势必会导致其存在向同方向的加速度,并会向这一方向运动。数学方面,如果两个圆的圆心间直线距离等于两个圆的半径之和,则势必其两者只存在一个共同接触点,且该点一定存在于两圆心所在直线上。此外,圆周上的每一个点的切线,其都是与该点和圆心间连线互相垂直的。因为无论是目标球还是母球,两者都存在同样的重量与半径,因此,只需要瞄准A点击发母球,则母球就一定可以通过A点时候撞击到位于B点的目标球,进而使得目标球出界。由此可见,该方法属于蹴球瞄准的最基本的原理。这些原理可以参考一些台球和门球击球方面的技术要点。

2.2.2 偏离比例与三角函数

(1)偏离比例:定位瞄准点的方法。

尽管上述方法在所有瞄准方法中都会用到,但是其侧重理论,由于其所涉及的虚拟球与延长线等,其都不会实际存在于現场,所以该方法在实际应用方面存在部分限制,缺乏足够参照物确定所需要的点,该方法最适宜目标球处于正上方位置,否则离开这个观察点,到母球后方准备击球时,这个击球点就是“盲点”了。

即便以上述图中的B点来进行定位,实际操作也较为困难。蹴球本身存在部分数字图案,如果所需要的点恰好出现在图案上,则可以尝试以这个点为参照进行瞄准击发,此又称作“倍角法”。但是一般而言,该点所在区域的四周都属于盲区范围,根本无法全面观察到。在蹴球比赛中,如果蹴球上的数字图案不在瞄准视线内,则使用该方法就无法达到预期效果。

当前无法应用直接瞄准的方式,则只有在准备击球时候,为瞄准点确定可见的参照物,才能够提高瞄准方式的实用性。一般而言,目标球的左右边缘与自身球心是可选且实用的参照物,所以所有的瞄准操作都应当围绕此两点开展。如果边线、母球与目标球三点一线,此类蹴球可以直接对准目标球中心击球。除此之外,只需要确定瞄准点与上述两参照点位置,则能够很大程度上保证击球准确。

一般可以采取两种方式来确定瞄准点与两个参考点之间距离,第一是使用结对尺度,例如,瞄准点在目标球中心偏移1cm处等。但此类方法普遍存在诸多问题,第一,球尺寸会对绝对尺度产生影响;第二,同样尺寸的物体,人眼看来,近大远小,导致实际击球瞄准时候无法准确判断两者间距。所以相对度量方法较之更为实用,就是将球半径作为参照单位,在此基础上确定参考点与瞄准点间距和球半径之间比例关系,又称作偏离比例法。

相比而言,人们善于比较出实际比例所描述的相对距离。如在一张白纸上进行以下测试,划出多条3~8cm不等的线段,然后根据个人感觉标识出距其中一个端点1/5处所在的点,通过直尺测量,从而确定所出现的误差非常小,最大的误差也不会超过3%,即8cm线段偏移误差小于2mm,并且对此无需较为特殊的训练,一般情况下就可以确保球被击打出界。

(2)几何学中的偏离比例计算法。

上文已经确定了瞄准点定位的最佳办法是偏离比例计算法,所以开始探讨如何计算出最为正确的偏离比例。此处所涉及到的相关知识是三角函数,计算偏移比例的原理如图2所示。

蹴击球的方法和台球击球有点相似,都是通过精准的角度和适中力量进行击球;以台球击球方法为例:在准备击球时,找出易辨识的两个参考点,即目标球的右边缘D与目标球的球心C,同时CD连线刚好垂直于我们的视线。并在CD连线上确定新的瞄准点A',便于根据C、D两点定位。只要观察到CAA'是一个直角三角形,便可计算出A'的位置,就此得出:CA' / CD = 2×sin(α)即角α正弦值的两倍正好是A'点的偏移比例。所以只需估算角α的大小,A'点的偏移比例就可用上述公式得出。据《台球技法练习图解(吕佩)》内容介绍,国外众多台球运动员都使用这一方法。并且计算时不用查三角函数表,只需记住常用几个角度的偏移比例,其它角度的偏移比例也可近似得出,这要求我们记住常见角度的正弦值。其中小于30°的角度偏移比例容易记住,例如30°的正弦是0.5,因此偏移比例刚好是1。在30°以下,只要记住每5°偏移比例增加1/6即可。以上台球击球原理和技术数据都适用于蹴球运动的瞄准和击球。

(3)角度的计算。

从前面示例说明中,能够较快的确定其中的瞄准点,但是必须要能够确保所确认的偏离比例正确可靠,这就需要先确定正确的目标球路线和母球的击发路线之间的夹角,所以此夹角角度如何获得就成为当前最为关键的问题。

一般而言,蹴球运动员普遍没有经历过数年、数十年的训练,所以其无法保证高击球准确率,实际蹴击过程中,很难准确、直接的确定图二所示的夹角角度,相对而言,借助辅助措施确定夹角角度可行性更高。尽管上文涉及到物理、数学等多方面知识,整体感觉较为晦涩难懂,但实际上只需要掌握下文的内容,就可以很好的应对蹴球瞄准准确率的问题。

3 结语

蹴球这项运动基于训练理论而言,本质上属于技能主导类的、以命中率为关键的关闭性训练项目,只有通过千百次重复,才能够很好的控制蹴球的击球稳定程度,并逐渐形成动作记忆,达到一种条件反射。对于蹴球的动作技术训练而言,第一,需要做好徒手蹴球动作训练,对摆腿动作反复训练,在实现蹴球动作自动化,并且击球稳定性上升后,开始进行蹴球击球的固定点练习,以求可以提高蹴击的准确率;并且要做好柔力球与大力球方面的训练工作;增加运动员在薄球与厚球方面的训练力度,同时要提高其对于母球的控制能力,提高其连蹴两次的能力。

参考文献

[1] 张树军.蹴鞠源考[J].体育学刊,2009,16(11):90-95.

[2] 张圣海.平滑与旋动在蹴球中应用的生物力学分析[J].湖北民族学院学报:自然科学版,2007(4):471-474.

[3] 孙云茜.论蹴球基本战术运用[J].体育世界:学术版,2011(12):97-101.

[4] 田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000.