山东邹城邾国故城遗址2015年发掘出土植物大遗存分析

——兼议古代城市管理视角中的人与植物

2019-07-05马方青陈雪香路国权

马方青 陈雪香 路国权 王 青

(1.山东大学历史文化学院 山东济南 250100;2.山东大学文化遗产研究院 山东青岛 266237)

内容提要:山东邹城邾国故城遗址2015年发掘浮选出近两万粒植物大遗存,年代自春秋延续至汉代。研究结果显示,小麦和粟很可能是该地最主要的粮食作物,大豆、小豆、黍和水稻则是辅助性的。基于对城址发掘区功能的初步推断,植物遗存平均密度较低和“谷物杂草比”相对增长的趋势,可能反映了该地点在官方控制下的、连续且稳定的植物管理活动,一定程度地折射出城市中的部分人群在手工生产、粮食存储等活动中对各类植物的不同利用方式。

城市遗址中出土的植物遗存,可以反映人类在城市中的活动情况,是城市考古研究的重要组成部分。城市布局和规划造就的不同城市生境会影响到植物的分布和组合,提取植物遗存中的信息便可以推测居民在城市运作中产生的各类行为的面貌。山东邹城邾国故城遗址2015年度考古发掘[1]和浮选[2]出土的植物大遗存,为该城春秋至汉代时期的农业与饮食状况提供了实证材料。本文以此为个案分析,试图探究古代城市中人与各类植物之关系。

一、材料与方法

邾国故城地处山东南部,鲁文公十三年(公元前614年)“邾文公卜迁于绎”[3],该城作为东周邾国的都城可能是从公元前614年延续至战国晚期;秦汉时被沿用为驺(騶)县县城[4],至北齐时荒废。2015年度考古发掘选址在宫殿区皇台西南部,清理各类遗迹700余个,类型包括灰坑(窖穴)、水井、灰沟、墓葬、窑炉、房址、柱洞等。经初步判断,该地点很可能是一处受官署管控的城市功能区。浮选工作采用水波浮选仪和小水桶同时进行,使用孔径为0.2毫米和2毫米标准分样筛分别收集轻浮和重浮样品。轻浮样品在当地阴干后,被送往山东大学环境与社会考古实验室进行分析。本文研究材料全部来自该遗址2015年度的田野工作。

二、植物大遗存结果

本文报道了其中来源和背景较明确的两种形态的植物大遗存[5]——炭化植物遗存(图一︰ae)和非炭化植物遗存(图一︰f-i),它们来自344个遗迹内的堆积和一件完整器内填土,年代跨春秋、战国(含秦)、汉代三个时期[6]。

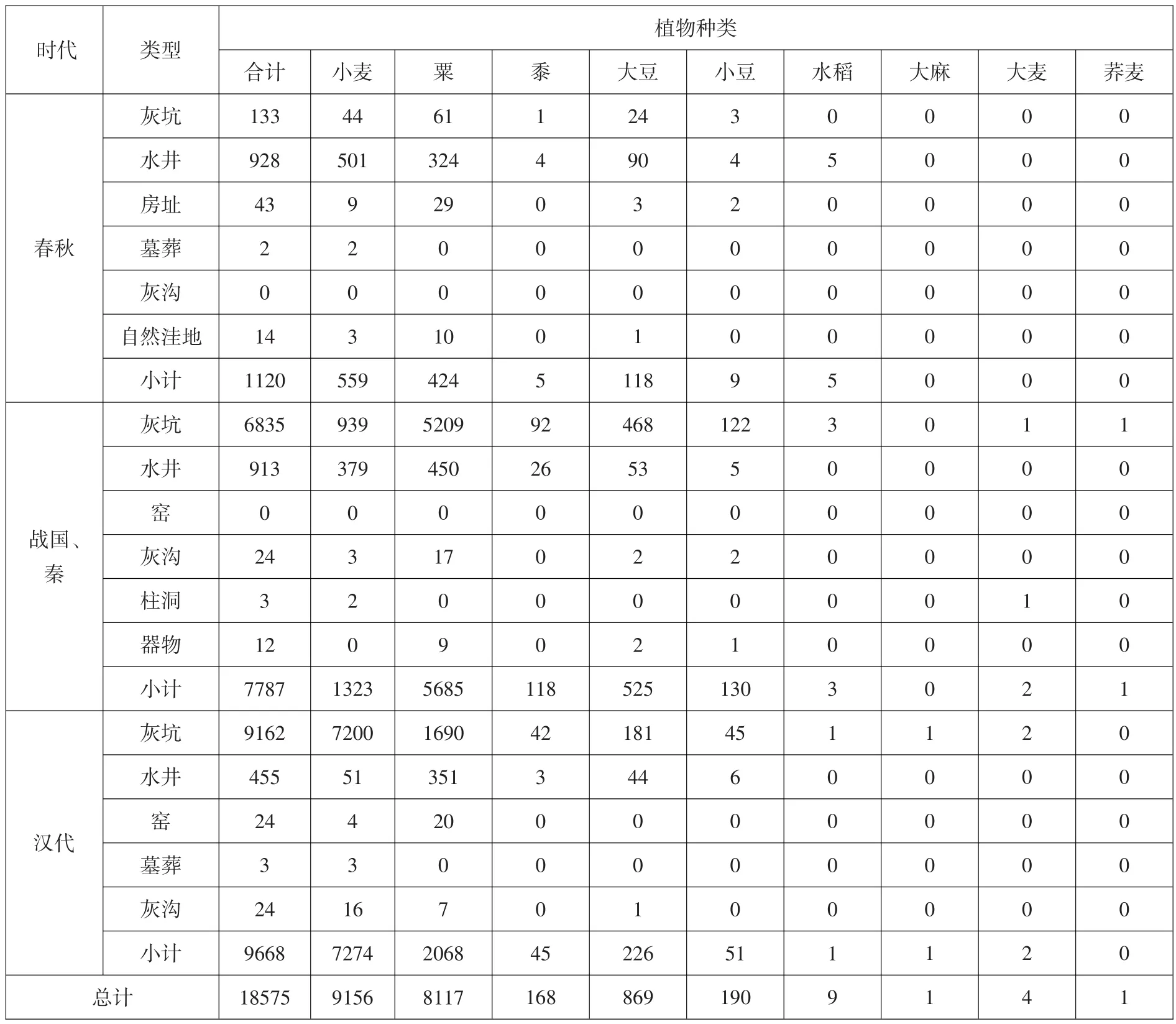

炭化植物遗存主要来自灰坑、水井、灰沟、房址、墓葬、窑址、柱洞、自然洼地等类型的遗迹。已鉴定植物遗存19921粒,以谷类和豆类等粮食遗存为主,杂草种子和果类果核等数量较少;不可鉴定植物遗存碎块计18515粒。由于该地土壤普遍含较大砂砾,浮选可能造成部分体积较大的植物遗存破碎(表一)。

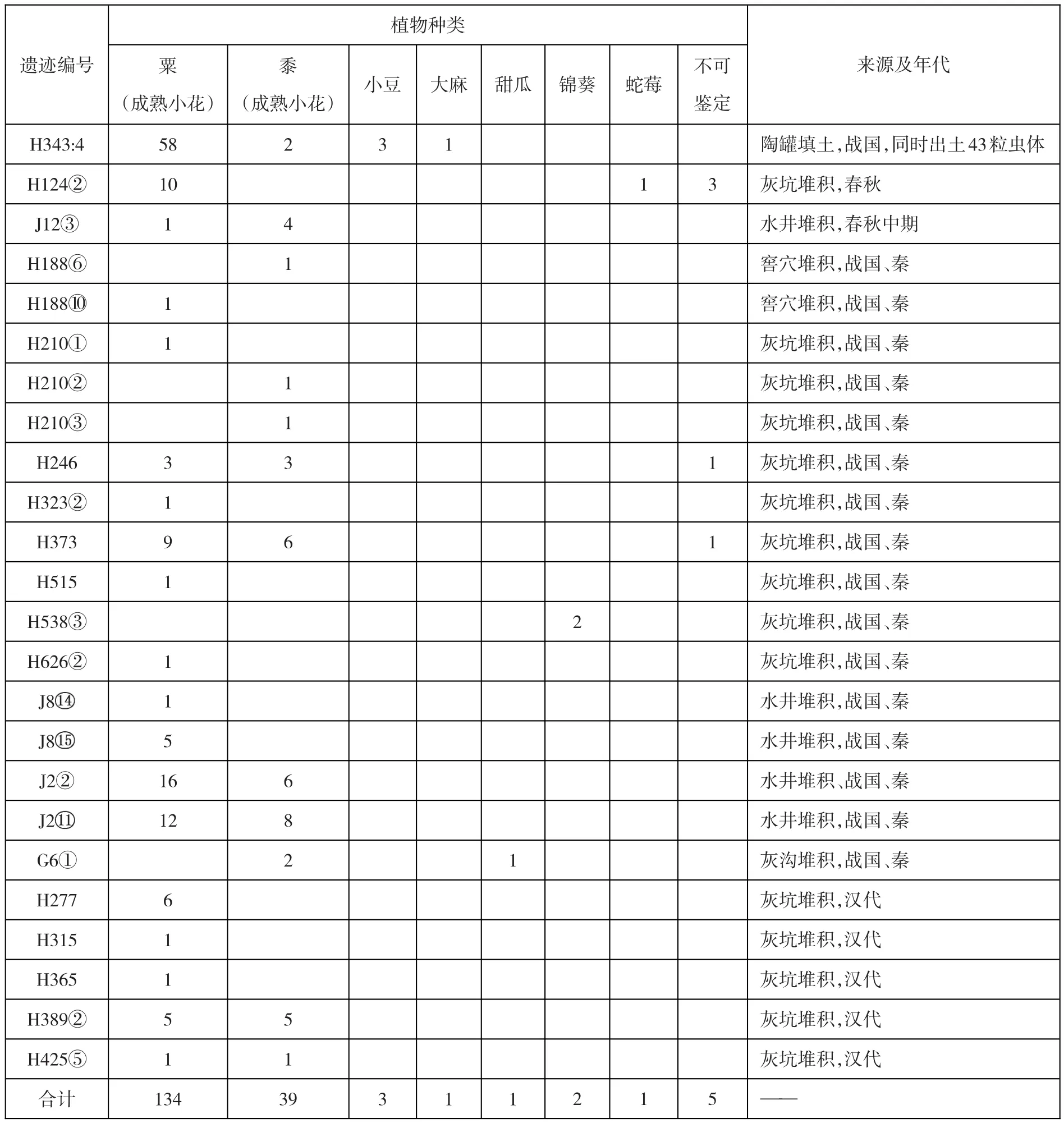

非炭化植物遗存186粒,分属19个遗迹,三个时期均有发现,但大多分布于战国时期的堆积中(表二)。这类植物遗存的颜色为乳白、黄、褐或相杂,内中空且质地硬脆,颗粒饱满,原有状态保持完好,表面网纹清晰。其中,粟和黍的数量最多,还有小豆、大麻、甜瓜、锦葵和蛇莓。

(一)炭化“谷物”

小 麦Triticum aestivumLinnaeus、粟Setaria italica(Linnaeus)P.Beauvois、黍Panicum miliaceumLinnaeus、大豆Glycine max(Linnaeus)Merrill、小豆Vigna angularisWight、水稻Oryza sativaLinnaeus是该地点最常见的六种农作物,多为成熟籽粒,还有少量农作物副产品如谷秕、小麦穗轴等;大麻Cannabis sativaLinnaeus亦有可能是非常重要的栽培作物。另有4粒大麦Hordeum vulgareLinnaeus(重要特征已残)和1粒荞麦Fagopyrum esculentumMoench,数量极少,鉴定存疑,本文仅作简单报道。以上九种植物遗存共计18575粒,约占全部可鉴定炭化植物遗存的93.2%(表三)。在古汉语中,“谷”特指粟,也作粮食作物通称[7]。先秦两汉时期有“五谷”“六谷”“九谷”之说,各指哪些作物说法有异[8]。但大都涉及粟、黍、小麦、大麦、大豆、小豆、水稻、大麻几种。可见“谷”相较现代“谷物”概念,指涉范围更大,并非全然指代谷类作物。因此,在历史时期语境中,除常见的谷类和豆类等粮食作物外,本文也将大麻这类经济作物纳入谷物分类并进行讨论。

小麦遗存9156粒,占全部炭化植物遗存的41.6%,占谷物遗存的49.3%,大部分为去皮颖果。除成熟颖果、穗轴和未成熟颗粒遗存外,还有少量推测是麦秆的草茎。完整及残麦粒与麦粒碎块(为完整籽粒的四分之一或更小)的比例约2.5︰1。在汉代时期的两座灰坑H456和H176中,小麦遗存共计6336粒,约占全部小麦的69%,推测该地点在某一段时间为小麦存储区。虽有小麦穗轴伴随出土,但小麦籽粒只有小部分带有内、外稃,这表示经过了一定的加工。谷物加工行为可能发生于该地点之外,甚至在城外;也可能在该地点处理之后,大部分废弃的农作物副产品便很快被处理并运送出去。因此该地点是小麦的存储和消费区,贮藏和流转行为在此地亦是频繁的。其中H176陶质窖仓的小麦集中在近底部,《礼记·月令》孔颖达疏云“谷藏曰仓,米藏曰廪”[9],孙机考释“廪”为一种构筑更讲究的小仓,储藏已舂的精米;仓较大,储藏不脱壳的原粮[10]。因而该窖仓或可称之为“陶廪”,用以储存加工较精细的小麦。这些小麦或许来自前一次或前一时期的存储行为,窖仓内填埋的炭化木头、红烧土和建筑垃圾,甚至是两具人骨,都可能与窖仓或周边建筑失火事故有关,因此大量小麦得以被炭化而保存。

表一// 邾国故城2015年度出土炭化植物遗存概况

粟遗存8117粒,占全部炭化植物遗存的36.8%,占谷物遗存的43.7%。颖果多,成熟小花很少;粟秕扁平,可能在收获时未成熟[11],也可能来自分蘗或营养不良的茎秆[12]。完整粟与碎粟粒的比例约3.2︰1;碎谷粒以2粒折合为1粒完整谷粒计算后,成熟粟与粟秕比例约30︰1。加工阶段成熟粟与粟的比例区间为0.5~0.6[13],加之没有小麦遗存那样被存储的特征,这些粟遗存更倾向为该地点居民消费后的废弃。

黍遗存168粒,占谷物遗存的0.9%。大多为成熟黍粒,极少量粒小而扁平的黍秕,其特征与粟秕相似。因而该地点在城中可能主要为粟、黍这两种小米的消费区。

表二// 邾国故城2015年度出土非炭化植物遗存概况

大豆遗存869粒,占谷物遗存的4.7%。因破碎较严重,能够以完整粒计数的大豆不到全部大豆遗存的30%,可进行长、宽、厚测量的标本数量[14]更少。经观察,邾国故城东周至汉代的大豆在尺寸上仍未显示出明显的增大趋势。

小豆[15]遗存计190粒,占谷物遗存的1%。部分豆粒沿种脐完全开裂、残半,仍以完整粒计数。其中较大者长约4、宽约2.5毫米,较小者长约3、宽约1.7毫米。小豆是一种豇豆属栽培作物,山东地区的豇豆属从龙山、岳石文化时期再到西周均出土较少,栽培过程亦不明晰。西汉时期墓葬内出土“小豆”的文字[16]和实物证据[17],表明周秦两汉时期很可能是以小豆为主的豇豆属培育和扩张的关键时期。邾国故城小豆遗存出土具有普遍性,不排除为该地重要的豆类作物。

水稻遗存9粒,数量较少,稻米尺寸[18]无特别现象。尽管今山东省济宁市多个区县有稻田分布[19],遗址所在的邹城(属济宁)却并不种植。有研究表明整个山东地区出土水稻在周代有明显下降[20]。无论该现象是受到农业传统还是政策、技术等因素的影响,邾国故城地区不倾向种植和食用水稻很可能是存在的。既然本地种植的可能性较小,那么这批稻米遗存更有可能为远距离交换行为(包括与他国或他城的贸易、进贡等方式)的结果。

表三// 邾国故城2015年度出土的炭化谷物遗存

大麻(又称汉麻),炭化瘦果1粒(残)。“邹、鲁滨洙、泗……颇有桑麻之业”[21],桑麻业的经济重心在战国秦汉时期以齐鲁一带最为突出[22],今鲁中南地区仍是大麻主要栽培地。以往报道的东周至汉代的大麻主要来自大型墓葬,如双墩一号墓[23]出土的大麻分布在墓室回廊和棺床,可见其重要性。郑玄释《周礼》,五谷为“麻、黍、稷、麦、豆”[24],亦表明了大麻的地位。但遗址浮选出土的大麻种子往往难以确认其实际用途,仅局限于揭示先民对大麻的栽培历程[25],是否为粮食作物而食用其籽则尚无证据。邾国故城该地点实际共出土两粒大麻种子,除这粒与大量小麦同出(出土于汉代陶窖仓H176)的炭化大麻外,还有1粒犹见宿存苞片的完整的非炭化大麻。非炭化大麻与粟、黍、小豆同出于一件陶罐,炭化大麻与大量小麦同出于一座陶制窖仓,为表明大麻为该时期的“五谷”之一提供了积极信息。

表四// 邾国故城2015年度炭化非谷物类大遗存一览(春秋、战国、汉代)(单位:粒)

续表

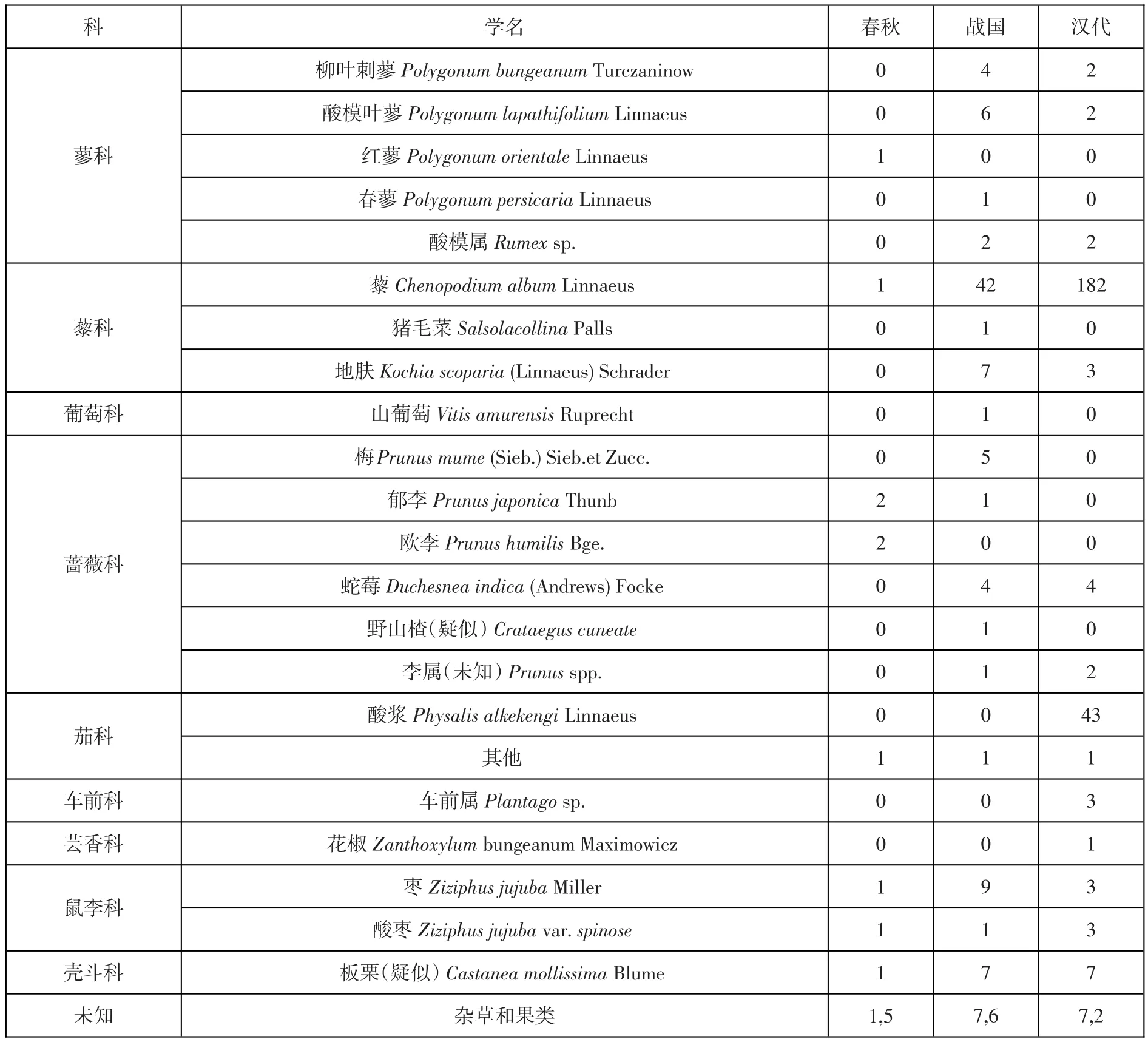

(二)炭化非谷物类

非谷物类植物遗存共计1346粒,占全部可鉴定炭化植物遗存的6.8%。其中,果类遗存包括梅、枣、酸枣、郁李、欧李、桑(桑葚)、甜瓜、山葡萄、花椒、野山楂(疑似)、板栗(疑似)、李属(未知)11种共82粒,未知13粒;其他48个种类(含科、亚科)1236粒则全部统计在杂草中,另有15粒未知杂草。植物的数量和种类在春秋、战国、汉代三个时期有差别(表四)。

以狗尾草和马唐为主的禾本科,以番泻决明属、胡枝子为主的豆科,以藜为主的藜科,是本次出土最为普遍的非谷物类植物遗存。大部分种类被认为是杂草,以狗尾草和马唐为例,它们数量较多,出土相对普遍,与谷物遗存的伴同性往往也较高(即谷物密度高的遗迹所包含的这两类杂草也较多),它们作为田园杂草,非常容易进入各遗迹堆积。而以豆茶决明为主的番泻决明属这类豆科,虽纳入杂草分类,但也呈现出聚集于一座灰坑(战国H188)的现象,这些种子多为菱形和四边形,少数近乎于不规则椭圆形,尺寸差别很大,可能被有意识使用。桑葚、枣、梅、甜瓜等瓜果,不排除来自故城内外的果林园,抑或部分近人的植物被加以照看、管理;甚至,桑、枣等植物是否为当地重要的经济作物,更需要进一步研究。整体上,由于出土密度和绝对数量均较小,辨析各类植物在这一时期的性质和用途有一定难度。

(三)非炭化植物遗存

非炭化植物大遗存是本次浮选发现的特殊现象。灰坑H343出土完整器(陶罐,H343︰4,高颈、圆鼓腹,颈部之下遍施绳纹,偏向战国中晚期风格)内部填土,除保存大量非炭化的植物遗存外,还有一批质地相同的像是蝇类幼虫遗存(图二),二者应当为同时共存关系。该陶罐内的谷物组合是粟、黍、大麻和小豆,在文献中可找到类似现象:东汉成书的《四民月令》记载人们在十一月“糴秔稻、粟、米、小豆、麻子”,“平量五谷各一升,小罂盛,埋垣北阴墙下”以测岁[26]。“罂”可能是一类口小腹大的盛储器。据以往研究,魏晋南北朝时期的盘口器可能与“罂”关系密切,盘口罐一类与储存有关[27];“粮罂”又指一种随葬明器[28]。基于以上旁证,该陶罐极有可能是一件储存谷物的容器,甚至会用于某些仪式性活动,继而推测该器形在遗址范围内都拥有相同或相近的功能。

粮食遗存主要为带壳的粟、黍,亦有少量豆类,却未见优势作物小麦。小麦缺失是该地居民选择行为的结果,还是由于这类遗存特殊的埋藏及形成机制,比如粟黍类的谷壳使得植物以这种形式保存下来的可能性大大增加,这些都需要积累材料继续研究。

三、分析与讨论

邾国故城遗址2015年度出土的植物大遗存以小麦、粟、黍、大豆、小豆、水稻等粮食作物为大宗,其他的植物种类出土数量均较少。基于以上特点,本文试图从主要作物的历史进程和该地点的城市活动内容两个角度进行分析。

(一)以小麦和粟为主体的城市谷物结构

经量化分析,该地点的小麦、粟、黍、大豆、小豆和水稻六种遗存呈现了较为可观的变化。根据谷物百分比和出土概率,在春秋(图三︰1)、战国(图三︰2)、汉代(图三︰3)三个时期,小麦和粟一直占据最主要的位置,出土概率变化较小,但二者的相对比例波动明显,是本文讨论的重点;豆类保持有一定的地位,黍和水稻则更加次要,这四种谷物的动态变化具有接续性,即各个时期出现的频次和比例是较为相似的。尽管经历着朝代更迭,该地点出土谷物结构整体较为稳定,小麦和粟是主导性的,其他四种则是辅助性的。

变化最显著的数据是小麦和粟,相对地呈现“此消彼长”之态势,粟麦的角力发生在整体结构较稳固的历时形态中。若以小麦为中心,春秋时粟麦相对平衡,战国时小麦收缩、粟上升,到汉代小麦扩张、而粟下降,这一历程可能反映出这一时期古代农业革命的核心,即小麦何时成为黄河流域最主要的粮食作物。鲁国以南沿泗水分布的地域,东周秦汉时均属主要农业(产粮)区[29],邹鲁之地与小麦更是关系密切。《春秋》云:“大无麦禾,臧孙辰告籴于齐。”[30]西汉董仲舒上书:“春秋它谷不书,至于麦禾不成则书之,以此见圣人于五谷最重麦与禾也。”[31]与邹县距离不远的东海郡,西汉末年冬小麦种植面积“十万七千三百□十□顷”[32],占耕地总面积的二成,可作参考。邾国故城出土小麦的优势,在该地点春秋时期的典型遗迹水井J12和房址F2[33]中就已突显,这是否表明该地区小麦的显著扩张始于春秋时期?

青铜时代小麦扩张的事实是长期积累的过程,各地进程有差别。综合研究表明山东地区自岳石文化时期至周代(西周)一直保持着的粟作(粟和黍)优势[34]。纵观黄河中下游地区各时期重要遗址的系统浮选结果(图四),小麦扩张状况并非异常突出,大型遗址如二里头(二里头文化时期)[35]、殷墟(晚商)[36]、大辛庄(中商、晚商)[37]等出土小麦甚至在量化上仍较困难。但亦可见以郑州为中心的部分地域在二里岗文化时期有一次小麦增长,如郑州商城[38]、东赵[39]、小双桥[40]、二里头遗址二里岗期[41]和王城岗遗址二里岗期[42]的大遗存结果,因而夏商时期小麦的扩张确是局部性的[43]。简言之,黄河中下游地区直到西周时,一直保持着以粟为完全主导的旱作农业体系。可观的变化发生在两周时期,重点可能是东周至西汉,虽然在谷物结构中小麦比例仍较低,但出土概率得到提高。这一现象涵盖了各地区不同等级和性质的聚落,作坊遗址如周原庄李铸铜遗址[44],一般聚落如河南程窑[45],大型城址如齐故城大城[46]。同时,麦作农业范围可能也进一步扩展,如黄淮地区安徽杨堡遗址[47]、宁镇地区江苏丁家村遗址[48],均有了一些证据。山西晋中小南庄墓地[49]、河南申明铺遗址[50]、江苏盱眙东阳军庄汉墓[51]稳定同位素结果也侧面揭示了这一时期小麦食用的增加。在这样的历史大背景下,位于山东邹地的邾国,在建设之初便可能架构起以小麦为中心的农业和饮食传统。

然受各方复杂因素制约,仅依据植物大遗存结果,一方相较另一方具有优势的论断仍需谨慎。不同的研究手段所获结论可能不同:如河南淅川申明铺遗址的大遗存结果[52]所反映的粟麦农业结构和根据稳定同位素结果所推断的稻粟混作转稻麦混作之间的差异非常明显。基于两汉出土转磨集中的地区与产麦区似有一致性[53],审视这一时期小麦转化所表示的饮食习惯的更新——大范围粉食方式的急剧形成,说明小麦的变化与粉食技术相关性最大,而谷物食用方式或多或少影响着谷粒被炭化和被埋藏的几率。据日常生活经验,相比小麦,在多数城市家庭中更容易出现粟的籽粒(脱壳),因为他们大体还保持着对粟的粒食传统。而由于小麦后来发展出以磨制面粉、制作各类面食为主的食用方法,使得有着显著职业区分的城市居民较少接触到小麦籽粒。若常食“麦饭”,小麦籽粒被炭化的几率则会相应增加,反之会降低。再如千粒重的衡量,邾国故城炭化粟麦千粒重比16.6,现代脱壳小麦和脱壳粟的千粒重比13.5[54],古今差异不大。即便小麦的数量和密度均明显逊于粟,不能说明其劣势。诚如靳桂云等在山东高青陈庄遗址农作物分析[55]中所讨论的那样,单依靠浮选出土的植物遗存难以推测实际的农业状况。由于该发掘地点的谷物遗存大都具有消费后废弃的特点,我们强调对谷物消费结构的客观描述,对农业经济言之甚少。在邾国故城内部甚至包括城郊的作物种植和主食结构中,小麦是否普遍居于中心和首位,还需更多田野资料的积累和验证。

(二)植物遗存特征与古代城市管理活动的相关性

植物大遗存结果表明,邾国故城2015年度发掘地点是一块偏重谷物储存和消费的区域,而非生产和粗加工区;它指示的是居民在谷物储存和食用方面的行为特征,与农民等生产群体距离较远;尤其在汉代,小麦多以存储型谷物的面貌出现,而粟等其他谷物仍然为消费后的废弃。植物大遗存也仅能部分程度地概括一种社会分工或一个聚居家族的饮食偏好,如窑炉等手工业遗存中所出土的谷物,有可能指向该地的特定人群——手工业工匠的饮食。举例来说,对于该地点春秋房址F2为小型制骨作坊的判断还待进一步分析,较为单一的骨、角料和半成品等遗物无法成为直接判断制骨作坊遗存的证据[56],发掘者对此也持谨慎态度。但其所包含粟、小麦、大豆、小豆、枣等植物遗存,不排除是这个工匠群体饮食行为的反馈。又如齐故城窑址Y2火膛灰黑土堆积浮选出数量和种类均较多的谷类和豆类作物[57],这些表明东周秦汉时期大型城市中手工业工匠群体的饮食内容,与历史大背景保持很大程度的同步。

表五// 邾国故城与同时期遗址的植物大遗存对比

然而,相比农业和饮食研究,该地点出土植物遗存的种类和组合,可能与该发掘区的功能变化、不同性质的城市活动具有更深的相关性。多维度的量化分析帮助我们解释植物遗存现象。第一,邾国故城2015年浮选样品平均每十升土样含大于一毫米炭屑,春秋0.435、战国0.653、汉代0.471克,时代差异很小,表示该地点长期与日常垃圾堆放[58]的相关性较低。第二,包含在二次堆积中的平均植物密度4.7粒/升土,相较同期遗址较小(表五),植物遗存的密度受到遗址性质及规模影响的现象已有一些发现和论述[59]。如果城市加强了对垃圾的分配与倾倒管理,理论上,在主要的功能区内,植物遗存被废弃并埋藏起来的机会则更小。第三,该地点植物遗存的分布较不均衡,春秋和汉代的植物遗存几乎是由几处典型遗迹所代表,战国时期的分布相对松散但依然明显集中于发掘区内的某些探方。第四,谷物与杂草的比率(the ratio of grain to weed seed,简称“谷物杂草比”),作为一种指示物[60]来帮助解释谷物所经过的各加工阶段之特征;不过,进一步而言,如果有理想的样本,通过统计谷物杂草比率在城市中的分布,寻找谷物所经历的不同加工阶段的地址,那么有关于谷物加工、存储和消费的城市功能区则有可能被划分出来。邾国故城总谷物杂草比为13.8(谷物遗存/杂草遗存),相较同时期遗址(齐故城、程窑)是较高的(表五)。谷物杂草比呈较明显的历时性增长趋势,表示这一区域与谷物生产加工过程的关联度越来越低,也暗示随着时代发展,谷物加工的结果更加精细。

非农作物的出土显著低于农作物是随着时代(或者说是技术)发展而显著改变[61],人类更频繁地、更深入地介入对田园杂草和野生植物的管理。随着城乡差异扩大化乃至逐步地对立,植物遗存分布和组合渐渐凸显了其非农性特征,这是城市行为的一种反映。非农作物植物被城市功能和不同性质的人类活动所影响,部分种类很可能受到城市居民的管理、利用甚至是栽培。例如,5粒梅核均出土于战国时期的灰坑,尺寸很小,有可能是被丢弃的小果子,但也有可能是来自被当作景观植物(非食用)管理的梅树。又如,被统计为杂草的部分植物如蛇莓、白花马蔺等,具有铺地特性,可能在某些区域作为景观植物被保留和管理,用以丰富城市居住环境。在以往的田野调查中,我们观察到与之相关的植物民俗现象:围种在农田边的酸枣(胶东)拥有围栏的作用,被用来划分田块和田埂小路;在某农户大门两侧沿道路分布的蛇莓(浙北),在结果时节,鲜艳的红色果实在点缀环境的同时,意味着这个家庭的个性化审美偏好(即便不是有意识种植),而其他家庭的门口都有各自的植物。故而在解析历史时期遗址、特别是大型城址出土植物遗存时,有意识地带着景观、文化和审美诉求,才能更全面地理解某类植物出现的意义。

邾国故城是一座较大的城市遗址,考古发掘和调查显示2015年发掘区很可能是官署区[62],距遗址宫殿区很近,出土的刻划“邾”字陶罍、戳印“騶”的陶量等[63],是官方仓储的表现,加强了植物遗存的非农性特点。另外,与手工业活动相关的区域,植物密度往往都偏低,如邾国故城春秋和战国时期的植物密度,齐故城西汉时期的植物密度。因而谷物消费区与农业生产区之间的差异,手工业作坊区与生活居址区之间的差异,都可能通过植物组合辨析出来,理想状态时甚至可辨析出不同阶层谷物消费结构和城市植物景观所使用的植物。不过,由于历史时期系统浮选材料很少,对比分析仅是一种尝试。不可鉴定碎块对密度造成的影响也因报道信息的限制而难以深入分析。简而言之,邾国故城植物遗存表现为谷物与杂草的比率较高、植物密度整体偏低、各遗迹植物密度很不平衡等重要特点,是反映该发掘区功能和性质的证据之一。

四、结语

一方面,邾国故城遗址2015年度出土的植物大遗存,一定程度上折射出春秋、战国至秦汉时期该城市部分人群以小麦和粟为中心的谷物偏好,历时性趋势同时表现了生活习惯的连续性和相对稳定性、丰富性:在以小麦和粟为主导的结构中,大豆、小豆、黍、水稻也长期保持着各自不可替代的辅助地位。然而,小麦在该发掘区显露出优势的现象仍需被谨慎对待。辨析出土谷物结构与实际种植比例和食用频率保持相当的一致亦有难度,食用和烹饪方式、炭化及埋藏过程、发掘区功能和遗址性质等,甚至是不同的现代分析手段,诸多不可知的因素都指向了结论的不确定性。因而通过该发掘地点可能是小麦存储区的性质所呈现的谷物结构,来解释小麦和粟在该地的地位高低,包括其他谷物的辅助程度,是无法覆盖整个城市和所有阶层的片面性推断。

另一方面,立足城市管理视角分析植物大遗存,探讨的是古代城市中人与植物之关系。基于城市布局和功能规划,出土植物遗存的结构和组合特点与该地人类行为和城市变迁的动态变化可进行互证。在邾国故城2015年发掘区中,无论是多种手工业活动,还是汉代一组以小麦为主体的仓储空间,整体较低的杂草含量(包括密度和比例)是该区域在官方控制之下的非农性表现之一,呈现出该地点居民、甚至是官署,对城市植物管理活动持续的干预性。

(山东大学考古系2012级本科及部分研究生同学,在发掘期间参与了采样和浮选工作;植物遗存鉴定经中国社会科学院考古研究所杨金刚老师悉心指导,谨致谢忱!)

[1]山东大学历史文化学院考古系、邹城市文物局:《山东邹城市邾国故城遗址2015年发掘简报》,《考古》2018年第3期。

[2]邾国故城2015年植物大遗存年代分期根据发掘简报重新修订,与2017年发表的植物遗存数据(参见马方青:《山东邹城邾国故城(2015)东周至西汉植物考古观察》,山东大学硕士学位论文,2017年)存在差异。本文年代部分参考了未刊资料,若有差异,以今后山东大学考古系最终出版的考古报告为准。

[3]晋·杜预注、唐·孔颖达疏:《春秋左传正义》,清·阮元校刻《十三经注疏》(清嘉庆刊本),中华书局2009年,第4022页。

[4]清·顾祖禹撰,贺次君、施和金点校:《读史方舆纪要》,中华书局2005年,第1520页。

[5]本文对植物的鉴定和性质描述主要参考:a.中国科学院中国植物志编辑委员会编《中国植物志》,科学出版社1959—2004年;b.陈汉斌、郑亦津、李法增编《山东植物志(上、下卷)》,青岛出版社1992、1995年;c.赵志军:《植物考古学:理论、方法和实践》,文物出版社2010年;d.刘长江、靳桂云、孔昭宸《植物考古:种子和果实》,科学出版社2008年。

[6]发掘者在简报中将遗址年代划分为春秋、战国(含秦)和汉代(可能主要为西汉)。但是,具体遗迹年代的确定还需进一步整理。依发掘者建议,本文使用春秋、战国和汉代作为年代上的划分。

[7]王力主编:《王力古汉语字典》,中华书局2000年,第849页。

[8]a.沈志忠:《汉代五谷考略》,《中国农史》1998年第1期;b.宋镇豪:《五谷、六谷与九谷——谈谈甲骨文中的谷类作物》,《中国历史文物》2002年第4期。

[9]汉·郑玄注、唐·孔颖达疏:《礼记正义卷十五·月令》,清·阮元校刻《十三经注疏》(清嘉庆刊本),中华书局2009年,第2952页。

[10]孙机:《汉代物质文化资料图说》(增订本),上海古籍出版社2011年,第242页。

[11]宋吉香、赵志军、〔英〕傅稻镰:《不成熟粟、黍的植物考古学意义——粟的作物加工实验》,《南方文物》2014年第3期。

[12]〔加拿大〕Gary·W·Crawford、赵志军、〔韩〕李炅娥著,潘艳译:《炭化植物种子与果实研究》,见中美联合考古队编《两城镇——1998~2001年发掘报告》,文物出版社2016年,第1082页。

[13]同[11]。

[14]同[2],表2-3,第32页。

[15]邾国故城这批炭化的豆类种子,胚多不甚清晰,种脐亦基本脱落,对于鉴定造成较大困难。结合文献和时代背景等信息,笔者将邾国故城这批豆类划归为小豆。“小豆”一名在考古发现和古代文献中十分常见,在植物考古研究中,赵志军等亦给出了鉴定标准和方法(参见赵志军:《西安汉墓陶仓出土植物遗存的鉴定和分析》,《植物考古学:理论、方法和实践》,第222—238页)。另外,这部分豆类中可能包含着数粒绿豆,但在鉴定上很不确定。古代将蛋白质和脂肪含量丰富的称为大豆、反之则为小豆(参见贾思勰著,缪启愉、缪桂龙译注:《齐民要术译注》,上海古籍出版社2009年,第90页),可见小豆可能在部分历史语境中是部分豆类的通称。因此,本文暂不分析少量鉴定存疑的绿豆。

[16]中国科学院考古研究所洛阳发掘队:《洛阳西郊汉墓发掘报告》,《考古学报》1963年第2期。

[17]赵志军:《西汉汉墓陶仓出土植物遗存的鉴定和分析》,《植物考古学:理论、方法和实践》,第222—238页。

[18]同[2],表2-4,第35—36页。

[19]a.高发瑞等:《2014年济宁市水稻生产情况调查分析》,《现代农业科技》2015年第1期;b.孔贺等:《济宁市水稻生产现状、问题及建议》,《中国稻米》2016年第2期。

[20]安静平、郭荣臻、靳桂云:《山东地区青铜时代农业考察——基于植物考古的证据》,中国社会科学院考古研究所夏商考古研究室编《三代考古(七)》,科学出版社2017年,第561—599页。

[21]汉·司马迁撰:《史记·货殖列传》,中华书局二十四史点校本,中华书局2003年,第3266页。

[22]韩茂莉:《论历史时期丝、麻地理分布与生产重心》,中国地理学会历史地理专业委员会、《历史地理》编辑委员会编《历史地理》(第三十四辑),上海人民出版社2017年,第165—180页。

[23]赵志军、王景辉:《双墩一号汉墓出土植物遗存的鉴定和分析》,《农业考古》2016年第1期。

[24]《周礼·天官·疾医》,清·阮元校刻《十三经注疏》(清嘉庆刊本),中华书局2009年,第1436页。

[25]孙永刚:《大麻栽培起源于利用方式的考古学探索》,《农业考古》2016年第1期。

[26]东汉·崔寔撰、石声汉校注:《四民月令校注》,中华书局2013年,第72—73页。

[27]王睿:《三国两晋南北朝时期盘口壶的形制与功能》,《中国国家博物馆馆刊》2017年第8期。

[28]王铭:《唐宋时期的明器五谷仓和粮罂》,《考古》2014年第5期。

[29]据史念海所绘《春秋战国时期农业手工业分布图》《战国时代经济都会图》《秦汉时代农业地区图》描述,史念海:《河山集》,生活·读书·新知三联书店1978年。

[30]《左传注疏》,清·阮元校刻《十三经注疏》(清嘉庆刊本),中华书局2009年,第3865页。

[31]汉·班固撰、唐·颜师古注:《汉书·食货志》,中华书局二十四史点校本,中华书局2002年,第1137页。

[32]连云港市博物馆、中国文物研究所、中国社会科学院简帛研究中心编:《尹湾汉墓简牍》,中华书局1997年,第77—78页。该简牍记录了耕地总面积(提封)为“五十一万二千(九十二顷)八十五亩二□”。关于“提封”,一说是国土总面积,但通过对比今山东省资料,原报告耕地总面积之说更为合理。山东省耕地面积1.41亿亩,占全省土地总面积的48.3%(《山东省人民政府办公厅关于印发山东省耕地质量提升规划(2014-2020年)的通知》鲁政办发〔2014〕48号),而小麦种植面积在3000~4000千公顷之间(杨洁等:《山东省小麦生产现状的实证分析》,《农学学报》2014年第2期),占耕地总面积的40%,占全省土地总面积的20%。

[33]同[1]。

[34]同[20]。

[35]二里头遗址仅二里头文化四期出土3粒小麦,见中国社会科学院考古研究所:《植物资源的获取与利用》,《二里头(1999~2006)》,文物出版社 2014年,第1295—1313页。

[36]殷墟遗址仅刘家庄北地出土1粒小麦,见王祁等:《安阳殷墟刘家庄北地、大司空村、新安庄三个遗址点出土晚商植物遗存研究》,《南方文物》2018年第3期。

[37]大辛庄遗址2007年出土22粒小麦,数量百分比0.4%,出现概率6/165份样品;2010年出土22粒小麦,数量百分比0.1%,出现概率14/166份样品。见a.陈雪香:《海岱地区新石器时代晚期至青铜时代农业稳定性考察——植物考古学个案分析》,山东大学博士学位论文,2007年;b.宫玮:《济南大辛庄、刘家庄商代先民食物结构研究——植物大遗存与碳、氮稳定同位素结果》,山东大学硕士学位论文,2016年。

[38]贾世杰等:《郑州商城遗址炭化植物遗存浮选和分析结果》,《江汉考古》2018年第2期。

[39]杨玉璋等:《郑州东赵遗址炭化植物遗存记录的夏商时期农业特征及其发展过程》,《人类学学报》2017年第1期。

[40]钟华等:《河南省郑州市小双桥遗址浮选结果及分析》,《南方文物》2018年第2期。

[41]同[35]。

[42]赵志军、方燕明:《河南登封王城岗遗址浮选结果及分析》,《植物考古学:理论、方法和实践》,第145—164页。

[43]陈雪香:《中国青铜时代小麦种植规模的考古学观察》,《中国农史》2016年第3期。

[44]赵志军:《周原庄李铸铜遗址浮选结果及分析》,《考古学报》2011年第2期。

[45]钟华等:《河南登封程窑遗址浮选结果与分析》,《农业考古》2018年第6期。

[46]陈雪香等:《山东临淄齐故城阚家寨遗址B区第Ⅰ地点植物遗存浮选结果及初步分析》,《中国农史》2018年第2期。

[47]程至杰等:《安徽宿州杨堡遗址炭化植物遗存研究》,《江汉考古》2016年第1期。

[48]吴文婉等:《江苏镇江丁家村遗址炭化植物遗存的初步分析》,《东南文化》2017年第5期。

[49]唐淼等:《山西晋中小南庄墓地人骨的C、N稳定同位素:试析小麦在山西的推广》,《人类学学报》2018年第2期。

[50]侯亮亮等:《申明铺遗址战国至两汉先民食物结构和农业经济的转变》,《中国科学:地球科学》2012年第7期。

[51]郭怡等:《江苏盱眙东阳军庄汉墓群出土人骨的稳定同位素分析》,《东南文化》2016年第6期。

[52]刘焕等:《河南淅川申明铺遗址出土植物遗存的初步分析》,《华夏考古》2017年第1期。

[53]李发林:《古代旋转磨试探》,《农业考古》1982年第2期。

[54]同[2],第98页。

[55]靳桂云等:《山东高青陈庄遗址炭化种子果实研究》,《南方文物》2012年第1期。

[56]白云翔:《关于手工业作坊遗址考古若干问题的思考》,《中原文物》2018年第2期。

[57]同[46]。

[58]同[42]。

[59]Gyoung-Ah Lee,Gary W.Crawford,et al.Plants and people from the Early Neolithic to Shang periods in North China.PNASVol.2007,104(3):1087-1092.

[60]John M.Marston,Jade D'alpoim Guedes,et al.Method and Theory in Paleoethnobotany.University Press of Colorado,2014:245.

[61]靳桂云:《龙山文化居民食物结构研究》,《文史哲》2013年第2期。

[62]王青等:《山东邹城邾国故城遗址2015—2018年田野考古的主要收获》,《东南文化》2019年第3期。

[63]刘艳菲、王青、路国权:《山东邹城邾国故城遗址新出陶量与量制初论》,《考古》2019年第2期。