我国农村二元金融制度变迁及演化路径

——基于演化博弈视角

2019-07-04沈红丽

■沈红丽

正规金融与非正规金融并存的二元金融结构是我国农村金融体制的主要特征。本文从演化博弈视角分析农村二元金融制度变迁,研究结果发现:我国农村二元金融制度变迁是强制性与诱致性相结合的过程,遵循“路径依赖”与“适应性选择”的演化原则;当二者相互合作时,达到帕累托最优均衡状态;变迁过程受到二者合作时的初始投入成本、获得的超额收益以及单独一方选择竞争行为时的收益或损失等影响,还受到诸如农村经济发展、国家对“三农”的政策导向等外部因素影响。因此,要完善我国农村二元金融制度,必须根据内生性金融需求采取自下而上的农村金融制度创新,构建竞争有序、合作共赢、多元化、广覆盖的新型农村金融体系,同时健全合理的激励与约束机制。

一、我国农村二元金融制度的演进路径

“金融是现代经济的核心”,社会主义新农村建设和乡村振兴战略的实施都离不开农村金融的有效支持。然而,大多数发展中国家的农村企业和农户普遍受到信贷约束,处于金融抑制状态(Mckinnon,1973),农村企业和农户的信贷需求难以从正规金融市场获得,不得不依靠利率较高的非正规金融。正规金融与非正规金融并存的“农村二元金融结构”是发展中国家农村金融体系的一个重要特征,在发展经济学中引起了广泛关注(Hoff&Stiglitz,1990)。

在我国农村,尽管正规金融发展迅速,但非正规借贷依然是农户融资的主要来源(何广文等,2017)。我国农村二元金融制度变迁是一个复杂的动态的过程,其路径演化及未来发展走向直接影响着“三农”问题的解决以及“乡村振兴战略”的实施。自1978年以来我国农村二元金融制度演化大致经历了以下四个阶段:

(一)1979~1992年:多元农村金融体系

此阶段我国农村金融体系以“农业银行和农村信用社为主导,其他金融机构和融资方式为补充”。1978年以来,随着家庭联产承包责任制的普遍实行,农村经济的主体由农户、企业和经济合作组织构成。日益强烈的农村内部融资需求催生了农村金融制度改革。1979年,我国恢复中国农业银行,并大力发展农村信贷,将农村信用社作为其基层机构。此后,对恢复后的农业银行提出“企业化”口号和商业化改革,贷款对象也由以集体为主转变为以农户为主。农村信用社作为农业银行的基层机构,正式具备了“官办”的属性。由于农村信用社体制僵化、效率低下,国家于1984年对农村信用社实行独立经营、自负盈亏改制,加大了农村贷款的投入力度。

在农业银行和农村信用社的政策性功能逐步弱化和金融约束广泛存在的背景下,亲友及民间借贷迅速发展,其性质由互助到商业,存在的形式由隐蔽到半公开和公开,利息由无息到低息和高息,规模由少到多,借贷用途由生活性到生产性。此时的非正规金融作为正规金融的补充,极大满足了农村的融资需求。1992年,随着改革开放的深入,农村合作基金会得到迅猛发展,由此也引发了借贷纠纷、资金投放非农化、金融风险增加、经营效益下滑等一系列问题。

(二)1993~2003年:政策性、商业性和合作性金融分工协作的农村正规金融体系

在1992年以后农村非正规金融风险急剧上升的背景下,1993年,国家整顿了金融秩序,农村非正规金融制度环境变得严峻起来。1997年东南亚金融危机之后,中央政府开始系统清理整顿各类基金会、互助会等机构,取缔了非法金融机构和非法金融业务活动。1999年正式宣布全国统一取缔农村合作基金会,禁止开办私人钱庄等,极大地限制了非正规金融的发展。国家对非正规金融的整理整顿使得非正规金融被迫转入地下经营。这一时期农村的正规金融机构也发生了根本变化。1993年,政策性金融机构——中国农业发展银行成立,中国农业银行开始向国有商业银行转变,结束了对农村信用社的管理。农村信用社成为了独立的金融机构并开始推广小额信贷试点。加强农村信用社管理体制和产权制度成为改革重点,逐步形成农业发展银行、农业银行和农村信用社为主体的政策性、商业性和合作性金融分工协作的农村正规金融体制格局和组织体系。

(三)2004~2012年:农村正规金融与非正规金融机构并存的新格局

1998年以来,四大国有商业银行从农村大规模撤出,再加上1999年农村合作基金会的取缔,在乡镇及农村金融市场中,农村信用社便成了垄断者。但是农村信用社规模较小,组织形式和业务单一,融资能力差。2004年我国宏观调控措施逐步到位,农村信用社已无法满足农村日益强烈的资金需求,非正规金融呈现复苏之势。从2004年开始,中央一号文件先后强调建立多种所有制并存的金融组织,允许私有资本、社会资本及外资参股,规范了民间借贷,这也说明政府越来越重视非正规金融的发展。

2004年我国农村开启了“三农”发展的新格局,在农村金融领域国家推行了“金融新政”,鼓励、支持社会资本和外资开办为“三农”提供服务的金融机构。2006年新型农村金融机构开始建立和发展。此后,外资银行、股份制银行及民间私人贷款进入或重返农村金融市场,农村金融形成了政策性、商业性、合作性金融相结合,各种金融机构并存的新格局。农村金融市场重现“二元金融结构”,一定程度上缓解了“三农”发展面临的金融约束。

(四)2013年~至今:多层次、广覆盖和可持续的农村金融服务体系

2013~2018年中央一号文件指出:要发展新型农村合作金融组织,鼓励各类商业银行创新“三农”金融服务,提高农村信用社资本实力和治理水平,提高村镇银行在农村的覆盖面,发展农村资金互助组织,鼓励地方多渠道筹集资金。十九大报告中“乡村振兴战略”强调提高金融服务乡村振兴能力和水平。这一时期,农村正规金融与非正规金融在农村金融市场中进入和谐发展阶段,二者构成了多层次、共生共存的农村金融服务体系。

由农村二元金融制度变迁过程可以看出:第一,在我国农村金融制度改革进程中,正规金融机构自始至终都是重点;第二,国家对非正规金融的态度说明非正规金融是不可或缺的重要部分,二者最终将共生合作,达到优势互补;第三,我国农村二元金融制度变迁过程既有外生的强制性制度变迁,又包含内生的诱致性制度变迁。既有以正规金融为重点的“路径依赖”特征,又遵循以提升效率为目的的“适应性选择”的演化原则。

二、演化博弈模型构建

演化博弈理论起源于生物进化论,整合了演化生物学与理性经济学的思想,主要研究有限理性的群体间学习、模仿、改进的动态过程及其稳定性(乔根·W·威布尔,2007)。该理论摒弃了传统博弈理论完全理性的假设前提。因此,在分析时不同于传统博弈的静态均衡分析,其达到均衡的过程是不断发展变化的动态博弈过程。

(一)模型基本假设

1.在有限理性假设前提下,两个参与主体分别是农村正规金融(F)与非正规金融(I)。在给定条件下,两个参与主体的目标均是自身利益最大化。由于两参与主体在资源水平、学习与适应能力等方面存在差异,其策略选择也不尽相同。但由于双方在不断地试探与学习,因此它们的策略是不断调整的,直至达到各自利益最大化为止(胡黎明等,2017)。

2.正规金融与非正规金融的策略集合均为(合作,竞争)。正规金融与非正规金融各自存在自身优势和劣势,如果双方均选择合作时,可将自身优势与对方优势相结合,达到优势互补(Degryse et al.,2016)。如果双方均选择竞争,则只能发挥自身优势,尽量克服自身劣势。假设正规金融分别以p1和1-p1的比例选择合作与竞争策略,非正规金融分别以p2和1-p2的比例选择合作与竞争策略。

(二)支付矩阵

1.影响双方策略选择的参数变量

合作博弈的收益状况,分别用(RF,RI)表示正规金融与非正规金融在未合作之前获得的基本收益。如果双方合作,则可在资金、技术、信息等方面达到优势互补,便会产生超额收益,分别用△VF,△VI表示,超额收益总额△V=△VF+△VI(△VF≥0,△VI≥0)。双方合作需要一定的初始成本投入,分别用CF,CI表示,总的初始投入成本C=CF+CI。只有双方合作获得的超额收益大于各自投入的成本时,才会选择合作,即,△VF>CF,△VI>CI。此外,双方在演化博弈过程中,未必会同时选择合作或竞争,当其中一方选择合作,另一方选择竞争时,则选择合作的一方必然遭受损失,分别设为LF,LI。而选择竞争的一方肯定会获得收益,对应分别设为πF,πI。以上各因素对双方策略选择均会产生影响。

2.支付矩阵的构建

根据以上参数变量分析,表1表示农村正规金融和非正规金融在制度变迁中的2×2对称重复博弈所产生的支付矩阵。

表1 支付矩阵

(三)收益期望函数的构建

根据支付矩阵可得正规金融与非正规金融的期望收益函数。

首先分析正规金融。当采取合作策略时,其期望收益为:

因此,其混合策略的平均收益为:

接着分析非正规金融。当采取合作策略时,其期望收益为:

因此,其混合策略的平均收益为:

(四)复制动态方程的构造

为了描述某一特定策略在一个种群中被采用的频率,需要构造动态微分方程,如式(7)所示。

式(7)中,k表示不同的策略,K表示策略总数,xk表示某一种群采取策略k的比例,u(k,s)为采取策略k时的适应度,u(s,s)为平均适应度。根据以上分析,可知正规金融的复制动态方程为:

三、演化稳定策略求解及其稳定性分析

根据复制动态方程,采取某一策略的条件是选择该策略的收益高于该群体的平均收益。当条件满足时,该策略才能增长,策略的增长率(复制动态方程)大于零。根据复制动态微分方程稳定性及演化稳定策略性质可知,当F(k0)=0且F′(k2)≤0时,则k0为演化稳定策略。

Friedman(1998)提出可采用雅可比矩阵(n个n元函数的偏导数为元素的一种矩阵形式)的局部稳定性分析策略稳定性。将F(p1)、F(p2)分别对p1、p2求偏导,可得雅可比矩阵J为:

利用两个复制动态方程建立联立方程组,令F(p1)=0,F(p2)=0,求解该博弈系统的5个局部均衡点为 :N1(0,1),N2(0,1),N3(1,0),N4(1,1),N5),其中,为简化表达式,以下N点用N(a,a)表示,其中5512

(一)求解演化稳定策略

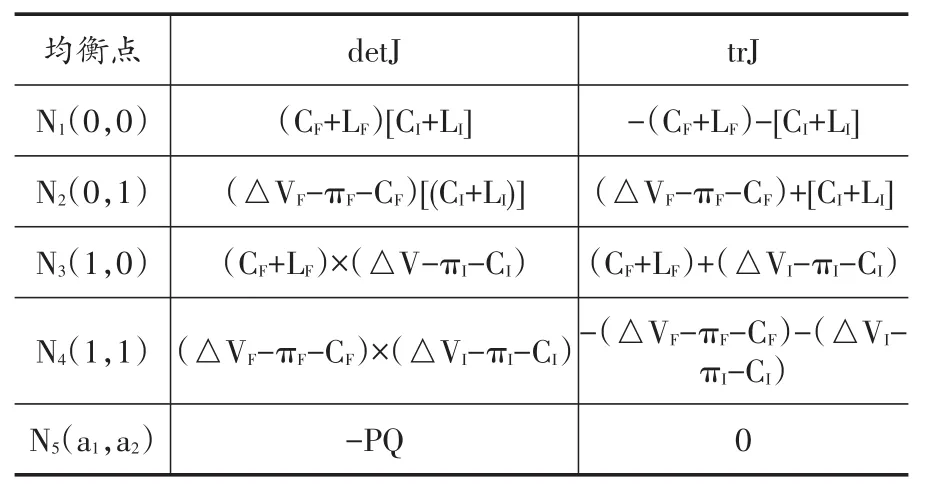

当某一策略同时满足达到自身的均衡状态以及在博弈方偶然偏离(即较小干扰)条件下仍具有稳健性时,表明该策略是演化稳定策略。对离散系统而言,“演化稳定策略”满足的条件是detJ>0,且trJ<0。当trJ=0,该点为鞍点。将以上5个局部均衡点代入雅可比矩阵J中,可得各均衡点处雅克比矩阵的行列式与迹,如表2所示。

表2 各均衡点处的行列式与迹

因为N5为系统演化区域内一点,可知0<<1。进而可得到:△VF-πF-CF>0,△VI-πI-CI>0。因此,各点的局部稳定性如表3所示。

表3 各均衡点的局部稳定性

如表3所示,五个均衡点中有两个演化稳定策略,即(竞争,竞争)和(合作,合作)两种纳什均衡状态,说明正规金融与非正规金融的最终决策为相互竞争或相互合作,此时系统处于稳定状态。又因为△VF-πF-CF>0且△VI-πI-CI>0成立,即△VF-CF>πF,△VI-CI>πI,故二者采取合作策略产生的净收益均大于其采取竞争策略获得的净收益,此时博弈双方的策略组合为(合作,合作),双方达到合作共赢状态,为帕累托最优均衡状态。

(二)分析动态博弈演化路径及其稳定性

正规金融与非正规金融的动态博弈演化路径如图1所示。系统演化趋势变动区域为由N1、N2、N3、N4四个均衡点构成的总面积组成,N5(a1,a2)为鞍点,即区域中的初始状态。其中,N1点和N4点分别对应演化稳定策略的博弈策略组合(竞争,竞争)和(合作,合作)。N2和N3为不稳定点,鞍点N5为初始状态。两种演化稳定趋势的临界线由鞍点N5与N2和N3的连线N2N5N3组成。

当初始状态在左下方时,即N1N2N5N3区域,系统倾向收敛于N1(0,0)点,此时(竞争,竞争)为博弈双方倾向采取的策略组合。反之,当初始状态位在右上方时,即N4N2N5N3区域,系统将倾向收敛于N4(1,1)点。此时,(合作,合作)为博弈双方倾向采取的策略组合。当双方选择合作时,达到优势互补,此时系统达到帕累托最优均衡状态,能将双方的优势结合起来,如正规金融的规模和成本优势,非正规金融的信息优势。

四、动态演化路径的数值仿真

从上述博弈的演化路径及稳定性分析可知,双方共同合作是理想结果。而双方合作共赢局面的形成与初始状态,即鞍点N(a,a)=512)有很大关系。由此可见,影响演化路径的主要因素有:双方合作时产生的超额收益(△VF,△VI),双方合作时投入的初始成本(CF,CI),一方单独采取竞争时获得的的投机收益(πI,πF),一方单独采取竞争时使对方遭受的损失(LI,LF)。此外,由于博弈双方在做出决策时遵循“试探、学习、适应、成长”的动态行为逻辑。因此,其中一方的策略选择会对另一方的行为产生影响,即一方选择合作策略的概率大小会对另一方的策略选择产生影响。

本文针对以上几方面主要影响因素采取数值仿真来模拟二元金融制度变迁的动态演化过程。为简化流程,各参数的设定如下:△VF=△VI=1500,CF=CI=500,LF=LI=500,πF=πI=400。由于正规金融与非正规金融的各参数均相同,故二者的演化路径相同。

(一)超额收益和初始投入成本的影响

图2分别表示了合作时获得的超额收益和投入成本对正规金融与非正规金融策略选择的影响,其中x轴表示时间的推移,y轴表示正规金融与非正规金融采取“合作”策略的概率。当各自的超额收益为1000和1500时,二者选择合作策略的概率最终都趋于0,且超额收益越少,概率趋于0的时间越短。当各自的超额收益为2000和2500时,二者选择合作策略的概率最终都趋于1,且超额收益越多,概率趋于1的时间越短。可见,随着二者超额收益的增加,二者的策略选择由竞争转为合作,且超额收益越低时,选择竞争策略的速度越快;超额收益越高时,选择合作策略的速度越快。

图2表明,随着投入成本的增加,博弈主体双方由合作转向竞争。投入成本越高,二者选择竞争策略的时间越短。投入成本越低,二者选择合作策略的时间越短。因此,投入成本越低,越容易达成合作策略,说明合作时的初始成本投入对二者合作策略行为的影响为负。

(二)一方单独选择竞争对另一方策略选择的影响

图3分别表示了一方单独选择竞争对另一方策略选择的影响,其中x轴表示时间的推移,y轴表示博弈双方采取合作策略的概率。由图3可知,只要其中一方单独选择竞争时存在投机收益,另一方选择合作策略的概率最终趋于0。并且,当其中一方选择竞争获得的投机收益越大时,另一方选择竞争策略的速度也越快。同样,一方单独选择竞争使另一方遭受损失时,另一方选择合作策略的概率将趋于0,且损失越大,结束合作策略的速度越快。

农村二元金融制度变迁除了受两种金融制度的内部因素影响,还受到国家对“三农”的政策导向、对农村的金融制度、农村经济发展等外部因素影响。随着“三农”问题的日益严重,2002年党中央把解决“三农”问题放在了重中之重的高度。随后国家出台了一系列金融政策向三农倾斜,逐步推进农村金融体系改革。农村信用社改革取得了明显的成效,提高了正规金融机构在农村的全覆盖。2017年,国家明确提出规范发展农村资金互助组织,鼓励地方多渠道筹集资金。非正规金融的作用日益凸显,对农村正规金融与非正规金融的合作提供了良好契机,促进了农村二元金融制度变迁。随着农业和农村经济的蓬勃发展,农村的资金需求明显增加,农业的投资收益率也有所提高,正规金融资金外流趋势减缓,非正规金融部门在农村得以迅猛发展,二者面对共同的资金需求者各自发挥自身优势,最终必然会走向合作发展道路。同时,农业产业化和农村经济的迅猛发展为农村二元金融制度变迁提供了外在动力。

五、结论与政策建议

本文分析了农村二元金融制度变迁过程并基于演化博弈模型对其演化路径进行仿真模拟,得到以下结论:第一,我国农村二元金融制度变迁既有强制性变迁特征,又有诱致性变迁特征,遵循“路径依赖”与“适应性选择”的演化原则;第二,农村二元金融制度变迁是长期的动态演化的博弈过程,博弈主体相互学习,模仿并进行策略的调整和改进,当二者相互合作时,达到帕累托最优均衡状态;第三,双方合作时获得的超额收益正向影响博弈双方合作策略的达成。初始投入成本、单独选择竞争获得的收益或者被竞争遭受的损失均阻碍二者向最优均衡状态演进。我国农村二元金融最终将会共同合作,达到最优均衡状态。但需要设计一套良好的合作机制使博弈双方达到各自的利益最大化,对此提出以下的对策建议:

第一,采取自下而上的农村金融创新方式。我国农村金融改革通常采取政府主导的自上而下实施的金融制度创新,往往与农村金融需求不一致。为了贴近农村金融需求,应建立自下而上的内生性农村金融体系,并且能充分发挥金融供给成本的制度优势。在金融制度创新过程中,放松政府政策约束,加强金融监管体系建设,特别是对合作金融组织的监管。

第二,构建合作共赢的新型农村金融体系。政府应充分重视非正规金融的作用,放宽非正规金融的市场准入政策,同时规范运作及谨慎监管引导其正规化与合法化发展。在政策层面,淡化对不同农村金融机构显性的差别对待和隐性的政策排斥,针对不同的市场细分及目标客户,考虑不同类型的农村金融机构的功能定位。构建竞争有序、合作共赢、多元化和覆盖广的新型农村金融体系。

第三,促进农村正规金融与非正规金融的协调性与互补性。农村二元金融制度的变迁路径及正规金融与非正规金融的长期并存表明了二者之间是功能互补而非替代关系,因此要充分发挥二者互惠互利和功能互补的作用,将正规金融的规模优势与非正规金融的信息优势相结合,创新合作共赢模式。

第四,建立健全合理的激励与约束机制。公平合理的收益分配机制和约束机制是正规金融与非正规金融合作共赢的基础。因此,要遵循激励相容原则,依据参与主体的贡献来确定各自的合作收益与投入成本,实现各自的利益最大化,这样才能促进二者相互合作与补充。同时,还应遵循合理的约束机制。因为如果一方违背原则,单独选择竞争,往往会使选择合作的另一方遭受巨大损失。为避免逆向选择和道德风险,应实行严格的约束机制,确定违约条款,确保制度变迁的最优均衡状态的达成。