贵州麻阳河国家级自然保护区河流湿地资源调查及保护建议

2019-07-03颜修刚

张 鹏,颜修刚,肖 志,2,石 运,王 彬,邹 浩,杨 德

(1.贵州麻阳河国家级自然保护区管理局,贵州 铜仁 565300;2.仁怀市林业局,贵州 仁怀 564500)

河流是人类文明的起源,河流湿地生态系统最适宜人类居住生存[1]。河流湿地具有蓄水防洪、净化水体、保持水土、调节气候、美化环境、控制污染及保护生物多样性等多种服务功能。然而,随着经济社会的发展,人类对湿地自然资源过度以及不合理的利用,已造成湿地生态系统结构破坏、功能衰退、生物多样性减少、湿地生产潜力退化、湿地资源逐步丧失等一系列湿地生态环境恶化的现象[2]。湿地作为人们重视程度最高的一种自然资源,其价值引起社会的广泛关注。随着国家生态建设和“湿地公约”履约工作的推进,尤其在全国第一次、第二次湿地资源调查的推动下,湿地保护受到极大的重视,湿地保护规划、湿地修复等工作在全国各地相继开展[3]。贵州麻阳河国家级自然保护区位于贵州省东北部,地处沿河县西北部和务川县东部交界地带,是以保护国家Ⅰ级保护动物黑叶猴(Trachypithecusfrancoisi)及其栖息地为主的野生动物类型保护区[4],区内溪流水道密集,河流湿地资源丰富,有乌江一级支流洪渡河和麻阳河,也是贵州省最大的河流湿地类型保护区。2012年保护区开展第二次湿地资源调查,但从区域特点上看,河流湿地资源的基本情况仍未摸清,湿地保护研究薄弱,湿地资源面临诸多问题。为此,笔者于2017年1月至2018年12月对麻阳河保护区河流湿地资源现状及其环境状况开展调查,以期在全面摸清河流湿地资源现状的情况下,为资源保护管理及合理利用提供决策依据。

1 调查区域及方法

1.1 调查区域

以麻阳河保护区为调查区域,保护区位于东经108°3′58″~108°19′45″,北纬28°37′30″~28°54′20″,东西宽约26 km,南北长约32 km,国土总面积31 113 hm2,其中核心区面积10 358 hm2。区域属黔北中山峡谷地貌,地表溶沟、石牙、洼地、落水洞、漏斗和溶蚀槽谷等地貌发育,地下竖井、溶隙、地下暗河及溶洞等发育广布[5]。成土母岩主要为白云岩,其次为石灰岩,另有少量的砂页岩分布,区内大部分土壤为黄色石灰土。保护区属于中亚热带温暖湿润季风气候,年平均温17.6℃,年降水量在1 050~1 250 mm,保护区具有热量丰富、雨量充沛、温度适中、冬暖夏凉、四季分明等特点,区内共分布有河流水道60多条。

1.2 调查研究方法

1.2.1 外业调查 以保护区2017年卫星遥感图为底图,结合1∶10 000的地形图,利用贵州省第4次森林资源规划设计调查外业数据采集系统,按照湿地调查技术要求及内容,现地逐一核实区划,采集每条河流GPS中心坐标点、丈量河道平均宽度、拍摄照片、查漏补缺、绘制湿地界线。同时,调查湿地植被类型、优势植物、水源补给状况及保护现状等,填写湿地调查表。

1.2.2 内业整理 分别整理所设样地的相关照片,对所采集的湿地植物标本或拍照物种进行鉴定。依据现地核实结果,结合保护区第2次湿地资源调查,利用ArcGIS 10.0对河流湿地斑块界线进行修正,对重新区划或新增的河流湿地进行矢量化转绘,分别测算出湿地面积。按要求完成湿地调查相关表册,建立湿地资源数据库。

2 结果与分析

2.1 麻阳河保护区河流湿地类型、面积及分布

根据《贵州省湿地资源调查技术规程实施细则》湿地分类划分标准,麻阳河保护区湿地资源类型较为单一,除河流(不包括稻田)湿地外,区内仅有零星的人工库塘分布,且面积小、分布不均,以蓄水、养殖、农业灌溉等为主。保护区河流湿地包括永久性河流、季节性河流、洪泛平原湿地和喀斯特溶洞4个湿地类型,河流湿地面积总计672 hm2,占保护区国土面积的2.2%,占保护区湿地面积的98.5%,主要分布在保护区北部洪渡河流域和南部的麻阳河流域。其中,永久性河流湿地面积为598 hm2,占河流湿地的89%,主要以乌江一级支流洪渡河和麻阳河为主。其次为季节性河流湿地,面积54 hm2,占河流湿地的8%,以洪渡河和麻阳河支流为主。喀斯特溶洞湿地面积12 hm2,占河流湿地的2.0%,主要分布在南部麻阳河流域。河流湿地中面积最小的是洪泛平原湿地,面积8 hm2,占河流湿地的1%,分布在麻阳河大河坝电站区域。

麻阳河保护区湿地区按照县域行政为单位,涉及沿河县湿地区和务川县湿地区,沿河县湿地区河流湿地面积为437 hm2,占河流湿地面积的65%;务川县湿地区河流湿地面积为235 hm2,占河流湿地面积的35%。从湿地类型、面积及分布上看,沿河县区域内河流湿地所占的比重较大,且喀斯特溶洞湿地和洪泛平原湿地都分布在该区域,与保护区的地形地貌紧密相关,保护区西南部地势较高,东北部地势较低,决定了河流的基础性流向。

2.2 麻阳河保护区河流湿地特点

麻阳河保护区是长江湿地保护网络成员,地处乌江流域,分布在乌江一级支流麻阳河和洪渡河的深切峡谷沿岸地带。保护区以北为洪渡河流域,以南为麻阳河流域,全区所有的水系都汇集到干流洪渡河或麻阳河,溪流水道密集,纵横交错,数量多、流程短,多呈树枝状结构,并形成大量附加水道。同时永久性河流占比大,喀斯特溶洞湿地广布,且多数支流以地下竖井、溶隙、地下暗河及溶洞等方式汇集到区内,因此地下水资源丰富,但利用率低。保护区由于受地形地貌影响,区内生境多样化,湿地植物资源丰富,且湿地植物群落区系组成较复杂,结构形成不明显,木本植物出现较多。最有优势的种类为在沟谷两岸及河滩上分布的慈竹、蚊母、水麻和枫杨等,此外,在河滩上零星分布有Ⅱ级保护植物花榈木、伞花木和任豆木。

2.3 麻阳河保护区河流湿地生物资源

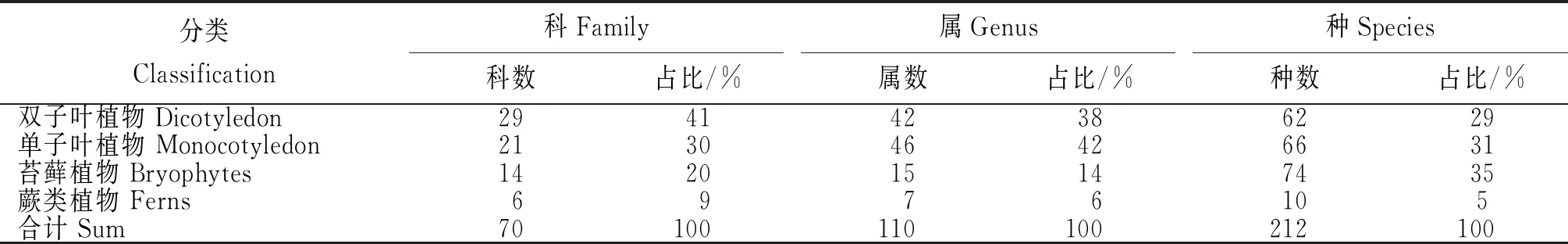

2.3.1 湿地植物 结合2017年《贵州麻阳河国家级自然保护区生物多样性研究》,保护区现已知的湿地植物种类共70科110属212种。其中,苔藓植物14科15属74种,蕨类植物6科7属10种,被子植物50科88属128种(单子叶植物21科46属66种,双子叶植物29科42属62种),无裸子植物(表1)。湿地植物可分为沉水植物、浮水植物、挺水植物和湿生植物。保护区湿地植物常见种类有沉水植物:小茨藻Najasminor,菹草Potamogetoncrispus,眼子菜Potamogetonaceaedistinctus等;浮水植物:萍Marsileaquadrifolia,满江红Azollaimbricate,浮萍Lemnaminor等;挺水植物:芦苇Phragmitesaustralis,菖蒲Acoruscalamus,水葱Scirpusvalidusx等;湿生植物:小叶蚊母树Disyliumbuxifolium,中华蚊母树Disyliumchinense,慈竹Bambusaemeiensis,水麻Debregeasadulisa等;湿地植物中,有8种为国家Ⅱ级保护植物,分别是白芨Bletillastriata,黄花白芨Bletillaochracea,綬草Spiranthessinensis,独蒜兰Pleionebulbocodioides,黄花鹤顶兰Phaiusflavus,花榈木Ormosiahenryiprain,伞花木Eurycorymbuscavaleriei,任豆木Zeniainsignischun。

表1 麻阳河保护区湿地植物组成Table 1 Constitution of wetland plants in Mayanghe National Nature Reserve

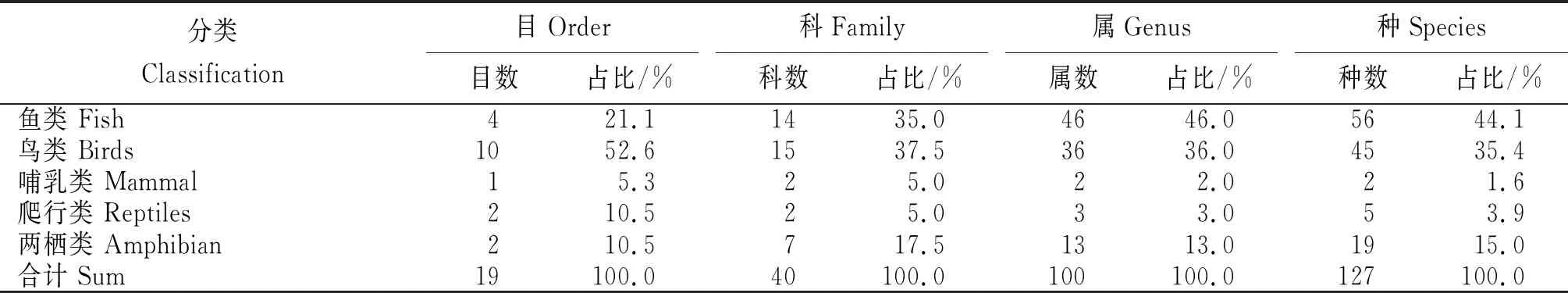

2.3.2 湿地动物 从表2看出,麻阳河保护区共有湿地动物127种,隶属19目40科100属。其中,湿地鸟类45种,占保护区鸟类的22.6%,区域内水鸟多为小型涉禽及水边小鸟,鸳鸯Aixgalericulata、普通鵟Buteojaponicus和黄腿渔鸮Ketupaflavipes为国家二级重点保护动物;保护区鱼类56种,占贵州鱼类总数的27.3%,有国家二级保护动物胭脂鱼Myxocyprinusasiaticus,只分布在梁桥至暗溪口峡谷内,数量稀少;湿地哺乳动物有2种,为鼬科的水獭Lutralutra和獴科的食蟹獴Aerpestesurva,水獭为濒危野生动植物国际贸易公约(CITES)列入其附录Ⅰ的物种,食蟹獴为列入中国国家野生动物保护名录附录Ⅲ的物种,为国家“三有”保护动物;两栖爬行类动物24种,其中,大鲵Megalobatrachusdavidianus为国家二级保护动物,大鲵和务川臭蛙Odorranawuchanensis被列入IUCN濒危物种红皮书和中国濒危动物红皮书极危级动物,红点齿蟾Oreolalaxrhodostigmatus被列入IUCN濒危物种红皮书易危级动物,大鲵、红点齿蟾、务川臭蛙、筠链臭蛙Odorranajunlianensis及峨眉林蛙Ranaomeimontis为中国特有种。保护区昆虫资源丰富,达1 060种,其中,新种22个,中国新纪录种7个,贵州新纪录属1种,贵州新纪录种133个[6]。

表2 麻阳河保护区湿地动物组成Table 2 Constitution of wetland animals in Mayanghe National Nature Reserve

2.4 河流湿地保护现状

麻阳河保护区始建于1987年,1994年经贵州省人民政府批准为省级自然保护区,2003年经国务院批准晋升为国家级自然保护区,2004年加入中国人与生物圈网络。保护区自建立以来,在各级政府的正确领导和上级主管部门的大力支持下,保护区在基础建设、资源管理、科学监测、森林防火、打击破坏湿地违法行为等方面作了大量工作。先后建立了科研宣教中心、气象水文监测站、野生动物疫源疫病监测点、野生动物救护中心等基础设施,对湿地资源的保护管理、开发利用起到了积极的促进作用。地方政府为加强湿地保护,维护湿地生态平衡,合理利用自然资源,实现经济社会可持续发展,相继出台了《洪渡河生态环境保护条例》《乌江沿岸生态环境保护条例》,使保护区湿地保护逐步走向制度化管理,为推动保护区湿地保护创造了基本的法制环境,既有利于监管部门形成合力加强湿地保护,又有利于增强公众保护意识,科学利用湿地资源。

然而,随着经济社会的发展,湿地资源被过度开发和违规利用,保护区湿地保护形势不容乐观。野外实地调查过程中发现,湿地保护工作还有诸多地方需要加强和改进,特别是湿地保护与居民生产生活的矛盾突出,麻阳河保护区有近3万居民,居民的生产生活必然会造成湿地生态系统的破坏及干扰,如随意占用湿地资源建造房屋、建养殖场、填埋(堆放)垃圾以及采砂采石;生活垃圾、污水未作任何处理,直接向河流水体排放;乱砍滥伐、乱挖滥采、乱捕滥猎、随意放牧等破坏活动时有发生,这些都对湿地环境保护构成潜在的威胁。另外,区外实施大型水利工程及区内外来生物的入侵,影响了河流湿地生物资源总量及种类,这极大程度上破坏了原有的河流湿地生态系统,进而造成湿地生物多样性减少,湿地生态恢复难度大。

3 河流湿地保护管理建议

麻阳河保护区河流湿地资源丰富,但也面临着严重的损失和污染,湿地资源保护和管理面临着体系不健全、基础设施落后、经费投入不足等问题。近几年来随着湿地资源保护工作的开展,湿地保护对策也逐步形成体系[7-10]。结合相关技术研究成果[11-12]及麻阳河保护区湿地保护现状,提出以下保护建议:

3.1 完善机构建设,理顺管理机制

完善自然保护区湿地管理机构建设,自然保护区应设立专门的湿地管理科室,解决人员编制和管理经费,健全保护管理队伍,合理配备专业技术人员,分工到位,责任明确,形成完善的自然保护区保护体系,确保湿地保护管理工作正常有序开展,确保国家有关法律法规和政策贯彻落实。按照《贵州省湿地保护条例》,理顺和明确林业、农业、水利、国土、环保等各部门之间的责任,尽量整合职能职责,避免职责交叉和多头管理,并制定湿地资源保护管理体制机制和考核办法,实行年度目标考核,以强化部门分工与协作。

3.2 开展湿地资源本底调查,建立资源评价监测体系

做好保护区湿地生物多样性综合研究,完善湿地野生动植物名录等,并收集整理各相关领域的基础数据,建立资源信息数据库,准确及时地掌握区域资源现状,为保护区有效地保护与管理以及合理利用湿地资源提供科学决策。同时,把湿地监测作为一项重要工作,采用全省统一的监测指标和技术方法对湿地生态系统的结构、功能、生物多样性、水文状况以及外来生物入侵等进行动态监测,为开展相关科学研究提供可靠详实的基础数据,为客观评价各项保护措施所取得的成效提供科学参考。

3.3 编制湿地保护规划,明确开发利用目标

依照国家的方针政策和法律法规,结合保护区的性质、资源分布、管理范围、区域地理环境等实际情况,科学地编制湿地保护区的总体发展规划,并划定湿地资源保护生态红线,避免区域及周边因实施大型的工程建设,影响河流湿地生态系统。进一步明确湿地保护区的发展目标,并按照生态文明建设的总体要求,加大对湿地保护与恢复建设经费投入,把湿地管理经费纳入各级政府公共财政预算体系,保障湿地类型自然保护区工作正常运行,科学有序地进行湿地保护。

3.4 实施农村污染处理建设,探索湿地恢复工程技术

保护区及周边社区人们生产生活,日积月累产生了大量的生活垃圾及污水,污染源面广量大,这些生活污染物未经任何处理,直接向区内河道、水体排放,导致河流湿地水质恶化,生物多样性锐减,生态功能降低。实施农村生活垃圾及污水治理工作,地方政府是治污责任者,环保部门是治污执法者,河道管理部门及保护区是治污监督者,必须清楚认识到治污这一项长期、艰巨的任务。同时,利用现代化的治污技术,结合保护区生活垃圾及污水排放特点,探索运行成本低,维护管理方便的治理模式,并积极开展湿地恢复工程建设和示范,促进湿地逐步恢复。

3.5 加强河道巡护管理,打击破坏违法行为

加强河道重要区域日常巡护管理工作,禁止乱砍滥伐、乱挖滥采、乱捕滥猎、乱修乱建及限制放牧等破坏活动,“不违天时,不破地利”,尊重和保护湿地资源。严厉打击破坏自然资源和随意侵占及改变湿地性质的违法行为,坚决拆除湿地违章违规建筑,严格控制湿地土地利用方式变更,维护湿地的生态状况和生态特征,科学规范地利用湿地土地资源。同时,加强湿地监测站、瞭望塔相关基础设施建设,配备湿地专职巡护员和必要的巡护交通工具,提高湿地保护和管理能力,从而全面有效地达到湿地生物多样性保护目的。

3.6 加强湿地科普宣传教育,合理开发湿地生态旅游

通过多种途径及模式,向公众展示保护区宝贵的湿地资源和脆弱的生态环境,进行自然道德教育,以增强生态环境保护的意识,让保护自然环境成为人们的自觉行动,使之真正成为自然保护区的保护者和宣传者。并对各级领导干部、管理人员、湿地开发者等进行生态教育培训,以提高其综合素质,增强其生态环境保护的责任感。同时,科学地发展湿地生态旅游,促进资源合理开发利用,积极引导社区参与模式,可带动区域社会经济发展,提高社区群众经济收入,解决保护区与社区居民的矛盾,从而达到更好宣传教育效果。

3.7 实行湿地生态补偿制度,探索实践社区共管建设

建议把自然保护区河流湿地纳入国家生态补偿范围,建立湿地生态补偿制度,明确获得湿地生态补偿的集体和个人承担相应的保护责任。同时,积极探索开展社区共管建设,协调自然保护区和社区的关系,取得当地政府的配合和社区群众的支持,完善社区共管机制,按照属地管理原则,与集体或个人签订湿地保护责任状,建立湿地保护长效机制。政府把湿地保护工作纳入年度目标考核,同心协力做好湿地的管护工作,在此基础上,通过合理的湿地资源开发利用,改善社区群众的生活水平,实现湿地保护与社区脱贫互惠共赢。