晋冀蒙交界地区最小一维速度模型联合反演

2019-07-01高源,张晖,张帆,翟浩

高 源,张 晖,张 帆,翟 浩

(内蒙古自治区地震局,内蒙古 呼和浩特 100010)

0 引言

地震震源位置一直是人们关注的焦点之一,也是地震学中最基础和重要的问题。因此,研究提高地震精定位的方法一直是地震学者努力攻克的一个难题。地震定位的精度不仅与震中距、地震仪的精度、台站的分布以及震相读取等因素有关,也强烈依赖于所选取的初始速度模型。地球速度模型已由一维发展到三维,三维速度结构的复杂性主要取决于地球内部的地质结构、构造以及物质分布等因素。

一维速度结构在地震监测和地震学研究中有特殊的重要性,相对于三维模型,在一定精度范围内具有高效率、低成本等优点。无论是地震精定位,地震矩张量反演中的理论格林函数计算还是进行二维或三维精细地壳速度结构反演,都需要一个比较合适的地壳结构初始速度模型。

1994年Kissling等人提出了一种计算“最小一维速度模型的方法”[1],该方法可在进行地震定位的迭代过程中,不断调整震源位置和速度模型,使得地震定位结果的走时均方根残差和数据方差均达到最小,最终得到的速度模型称为“最小一维速度模型”。震源参数和速度模型影响地震定位结果,在层析成像反演过程中,除非获得精确的地震源信息,否则必须求解震源-速度模型耦合问题。Kissling等人提出的方法是在参考已有经验知识的基础上,选取不同的速度模型作为初始模型,在反复迭代的过程中对初始速度模型和震源参数进行微调,当走时均方根残差和数据方差稳定时,得到最小一维速度模型、地震震源参数和台站校正值。选取不同的初始速度模型反复迭代是为了求得多值解空间中的全局最小速度模型,避免陷入局部最小。利用Kissling方法计算得到的最小一维速度模型(包括台站校正值)应用于地震定位中,在很大程度上可消除初始速度模型与真实速度模型的差异,进而提高地震定位的精度。Velest在国内已有广泛应用,赵旭等使用该方法获得三峡库首区一维最小速度模型[2],并应用于双差定位;张洪艳等使用该方法获得吉林前郭地区一维速度模型[3],并应用于双差定位;冯向东等使用Velest方法得到晋冀蒙交界地区最小一维速度模型[4];高家乙等使用该方法得到云南地区地壳速度并对当地的地震活动进行研究[5]。

1 研究方法

地震波观测走时是台站坐标、震源参数、震源至台站射线传播路径上速度模型的非线性函数,用数学形式表达为:

(1)

式中:tobs=f(s,h,m)为台站坐标s、震源参数h和速度场速度模型m的非线性函数;tcal为理论走时;e为走时误差,其包括观测误差,台站坐标、震源参数、速度模型引起的理论走时误差以及线性估计引起的误差。

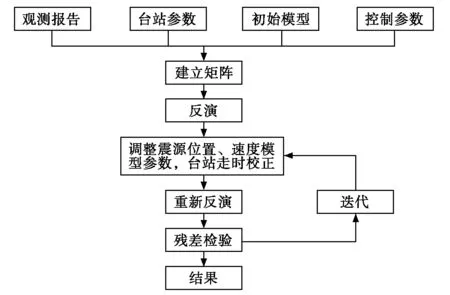

确定最小一维速度模型的Velest程序是由Kissling等提出的,先用初始参考模型(根据地质或地球物理信息建立)进行地震定位,然后采用震源位置修正震源模型,反复迭代最终获得n个解,从中选取走时均方根残差最小的解即为最小一维速度模型。由图1给出Velest程序的计算过程。

图1 Velest计算过程Fig.1 Velest computational process

2 选取数据

使用内蒙古地震台网2010年1月至2016年12月37个台站记录的514条定位地震,如图2所示,地震和射线基本覆盖晋冀蒙交界地区。

图2 地震和台站射线图Fig.2 Ray images of earthquakes and seismic stations

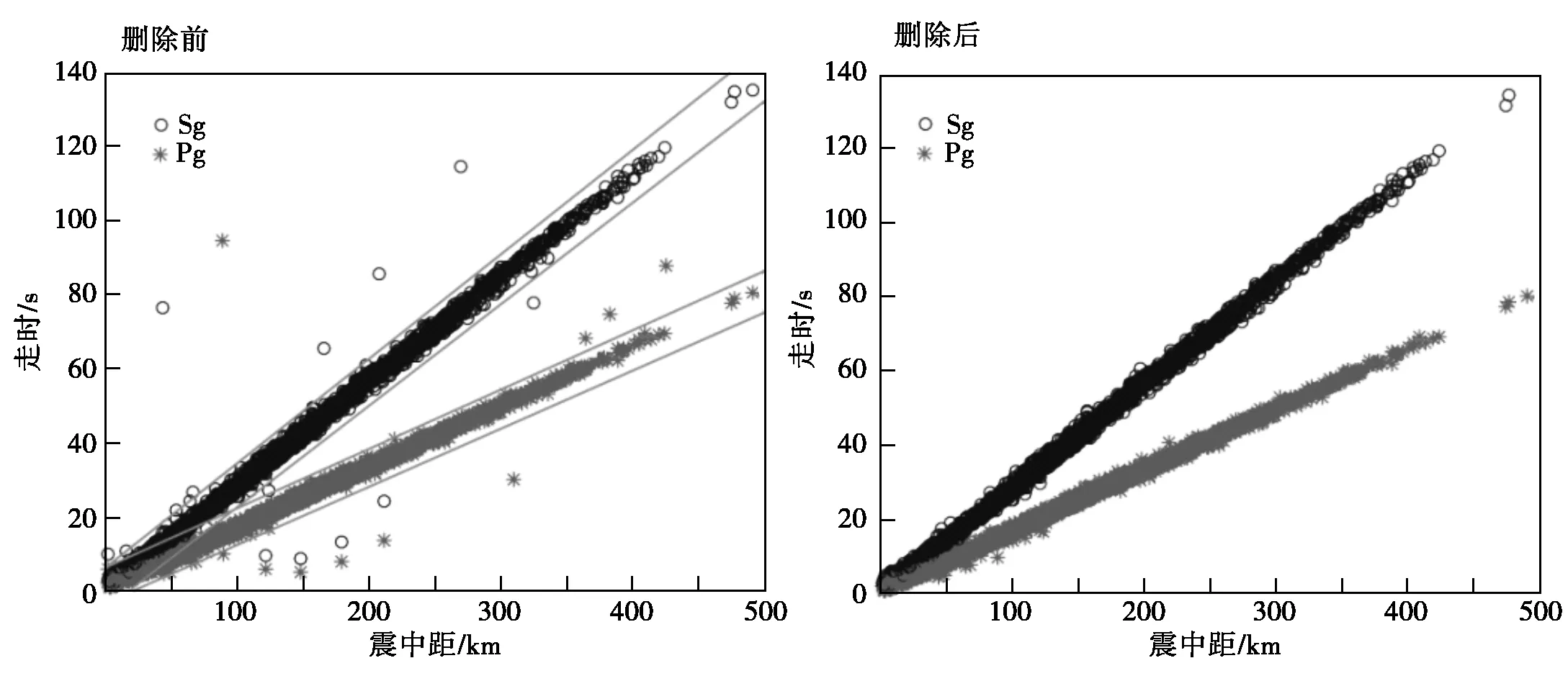

在数据使用过程中发现有部分误差较大数据可能是震相分析错误造成的。文章使用拟合得到的走时曲线对走时数据进行检验,删除误差超过5 s的走时数据。图3给出删除错误数据前后的对比图。

因初始模型速度对反演结果有较大影响,所以选用内蒙古地区两层速度模型作为初始模型[6]。将初始模型的深度以5 km为步长重新分层,得到较细致的速度模型。

图3 删除错误数据前后对比图Fig.3 Comparison chart before and after deleting erroneous data

3 分析结果

Velest程序涉及较多参数,使用中有较大自由,为得到较可靠的反演结果,在计算过程中需对参数反复调试,以获得最优结果。文中设置迭代次数为100。第21页图4给出反演得到的速度模型和初始模型的对比。可以看出,初始模型地壳为两层,反演结果显示速度随深度增加,分层不明显。这可能是因为初始模型假设地壳为两层结构,而反演结果却表现出比较精细的速度结构分层。初始模型在35 km以下P波的速度接近8 km/s,反演结果在6.5 km/s以上,造成这种差异的原因,可能与初始模型给定速度初始值有关,反演结果得到的地壳结构及地震波速度还需以后进一步探讨。

第21页图5给出联合反演结果和原始报告中的震中位置对比,可以看出,联合反演得到的震中位置较原始报告的分布更集中,簇状分布更明显。

图4 初始模型和反演结果对比图Fig.4 Comparison chart between initial model and inversion results

图5 重新定位结果图Fig.5 Result chart of relocation

4 结论

使用内蒙古地震台网2010年1月至2016年12月记录的514条定位地震、37个台站的数据,应用Velest方法对震源位置和速度结构联合反演,得到速度模型和重新测定的震源位置。反演结果显示,速度随深度增加,分层不明显,造成此结果的原因还需要进一步研究。反演得到的震中位置较原始报告的分布更集中,簇状分布更明显。