淮安红椒产业发展现状?问题与对策研究

2019-06-28李响谢岗

李响 谢岗

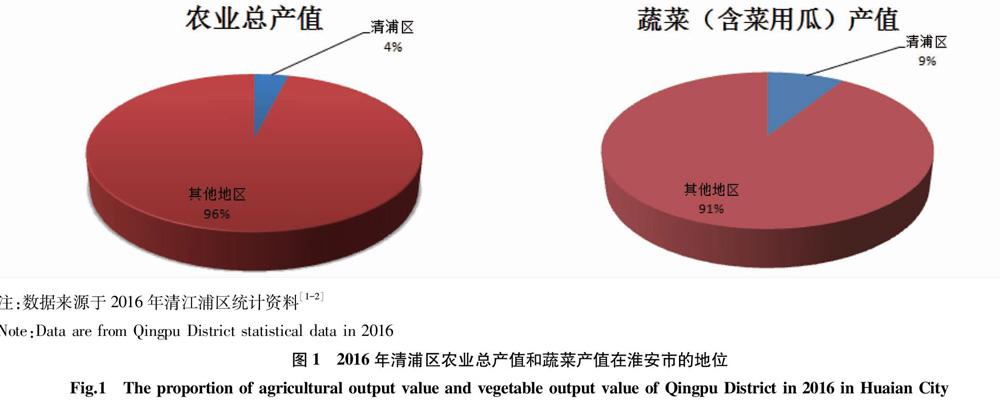

摘要 淮安红椒是淮安区域特色农产品,集“中国驰名商标”、“国家地理标志证明商标”、“江苏省名牌农产品”三大品牌于一身,在全国具有较大知名度和影响力。以清浦为核心产区的淮安市红椒常年累计种植面积可达2万hm2,成为了当地农业主导产业,其产业发展关系到当地农民增收致富,研究旨在分析淮安红椒产业发展中存在的问题及解决办法,以期从宏观层面为其提供对策建议。

关键词 红椒产业链;传统模式;提升对策

中图分类号 S-9文献标识码 A

文章编号 0517-6611(2019)10-0220-05

Abstract Huaian red pepper is a special agricultural product in Huaian area, which is famous and influential all over the country. With Qingpu as the core production area, Huaian red pepper has a total planting area of 300,000 mu, which has become the leading agricultural industry. Its industrial development is related to the local farmers income. This study aims to analyze the problems and solutions in the development of Huaian red pepper industry, with a view to providing countermeasures and suggestions from the macro level.

Key words Red pepper industry chain;Traditional mode;Promotion strategy

1 淮安红椒产业发展现状研究

淮安红椒源自清浦,产于中国地理南北分界线的特定生态区域,色泽喜庆、肉中带润、大小适中、辣味适度、富含维生素C,深受广大消费者的欢迎,曾获“中国地理标志证明商标”“江苏省名牌农产品”“淮安市名牌商标”“2011消费者最喜爱的中国农产品区域公用品牌”等称号。“淮安红椒”是江苏省第一例设施蔬菜地理标志证明商标。地理标志证明商标的成功注册,有力推动淮安红椒标准化生产和产业化经营。

2010年,清浦区设施蔬菜占地面积0.71万hm2,其中80%的面积种植红椒。红椒年产量达34万t,销售收入达13亿元,清浦区农民种植红椒收入占年人均可支配收入的30%以上,已成为当地农民致富增收的主导产业。2014年9月,“淮安红椒”被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”。

1.1 产业化发展模式

清浦区以红椒购销合同为纽带,推广“品牌+协会+农户”的模式,促进红椒产业经营规模化发展[3]。

2010年淮安成立辣椒協会后,便由该协会授权管理淮安红椒的商标,统一制定与实施淮安红椒的生产技术规程,对淮安红椒的质量标准、质量检测标准、包装销售进行了统一,有效地提高了淮安红椒生产的一体化,有利于淮安红椒品牌的推广。不仅增强了农民抵御市场风险能力,而且生产经营成本也降低了20%以上[4]。

1.2 生产模式

20世纪80年代,淮安红椒种植技术已由传统的夏季产椒的栽培模式,变成了春提早栽培或秋延后栽培的模式,并发明了独具淮安特色的“三膜二帘”设施种植技术,即:地膜、中棚膜、大棚膜、中棚帘、大棚帘。

淮安红椒有春提早生产和秋季延后生产两种形式,淮安地区主要以秋季延后生产为主,一般6—7月播种育苗,11月中下旬至翌年3月中下旬采收[5]。

淮安红椒在清浦农业中占据重要位置,淮安红椒产业未来将如何发展,如何构建产业的盈利模式,才能真正持续带动农民致富,是该项目主要研究的方向。

1.3 盈利模式

以红椒初级产品销售为主,在此基础上,探索发展加工和特色产品,提升产业价值。

1.3.1 产品加工。

与南昌大学食品科学与技术国家重点实验室合作,应用益生菌发酵技术,以淮安红椒为主、配料,生产各种不同口味的袋装、罐装系列深加工食品[6-7]。

1.3.2 菜肴制作。

发挥淮扬菜饮食文化魅力,与淮安市淮扬菜研究会合作推出淮安红椒宴,制定红椒招牌菜肴标准,使其更多地走向饭店和居民的餐桌。

1.3.3 盆景开发。

在南京农业大学蔬菜盆景栽培专家指导下,批量开发淮安红椒盆景,将红椒盆景推向机关单位的案头和居民阳台、庭院。

1.4 经营模式

1.4.1 品牌致富。

“淮安红椒”先后获“淮安市知名商标”“淮安市级名牌产品”“江苏省名牌农产品”“江苏省名牌产品”和“江苏省著名商标”称号,并在农业部组织评比的“2011消费者最喜爱的100个中国农产品区域公用品牌”中,取得了第39位的好成绩,这是江苏省唯一入选的蔬菜品牌,也是全国排名最高的辣椒品牌。2014年12月,“淮安红椒”被认定为“中国驰名商标”,成为江苏省首个同时拥有中国地理标志证明商标和中国驰名商标两个“国字招牌”的蔬菜品种。淮安红椒产业的红红火火,引起了人民网、中央电视台中国新闻网、中国特产报、新华日报、扬子晚报等各级新闻媒体的关注[8]。

“淮安红椒”售价比一般红椒要高1元/kg,品牌经营后,红椒每年能多挣4.5万元/hm2。

1.4.2 分级销售。

由淮安市辣椒协会牵头,进一步细化了淮安红椒初级分级标准,按不同等级设计包装,进入超市和农副产品直销店销售,提高其品味和售价。

2 基于农户调研的淮安红椒产业链发展情况分析

笔者在淮安市清江浦区和洪泽区共选取黄码乡、武墩镇、和平镇、盐河镇、东双沟镇和朱坝街道等6个乡、镇(街道),三乐村、黄码村、邱庄村、周陈村、三闸村、王桥村、严集村、唐庄村、武墩村、严卓村、周圩村、唐桥村、盐河居委会、和平村、大刘村等共15个村的红椒种植户为对象,进行问卷调研。调研以家庭为生产经营单位,以淮安红椒为主要种植作物的农户,问卷回答人为实际生产经营者。笔者在2017年9月15—17日共发放调研问卷188份,回收有效问卷160份,问卷回收有效率85%。

问卷涉及5个主要部分内容:一是受访农户基本情况,包括农户的年龄、性别、教育程度等基本特征;二是农户家中淮安红椒的种植情况,包括种植年限、种植方式、茬口安排、耗用劳动力以及投入产出情况;三是种植过程中的技术障碍与支撑情况,包括遇到的病虫害、肥力退化、连作障碍以及技术培训效果等问题;四是红椒种植中获得的政府支持情况,包括种植补贴、农业保险等;五是红椒生产的产业化情况,包括加入产业化组织的情况、订单生产、销售渠道以及品牌销售等问题。由于调研时间选择在秋红椒刚刚定植的月份,因此农户主要时依靠回忆来回答前一年即2016年的生产及相关数据。

根据问卷整理情况,现对淮安红椒产业链发展的基本现状作出简要分析如下。

2.1 种植户基本情况

由于农业生产的经济效益更多的源自于种植户家庭决策,而实际生产者对农产品的投入成本及市场价格最为了解,所以笔者首先对淮安红椒种植者的基本素质做了调查分析。

受访农户81.3%为男性,18.8%为女性。特别是在户均种植达到一定面积的王坝村,因为红椒种植是家庭的主要收入来源,基本是家庭中的男性成员从事具体的决策和种植活动。种植户受教育程度主要集中在小学、初中、高中或中专,其中初中学历者比重最大,占有效问卷的60%(图2)。20%的种植户在40岁及以下,有72.5%的受访农户年龄在41~60岁。种植户的学历普遍偏低、年龄普遍偏大,这些可能对红椒种植过程中采用新品种、新技术、新模式存在不利的影响。160位受访者中仅有4位是其所在村的村干部。

2.2 红椒种植情况

红椒种植户的种植经验较为丰富,种植红椒超过5年的比重达到81.2%,有超过20%的受访农户种植红椒超过了15年。因为种子费用低,购买价格在0.08~0.20元不等,所以从成本角度考虑,种植户大部分采取自育苗方式获得种苗。

基于红椒生长特性以及轮作需要,他们基本采用塑料大棚种植红椒。轮作的方式,一般搭配作物品种各不相同,主要分为:红椒+豆类或者红椒+豆类+小白菜等模式等几类。因为耗用劳动力较多,大部分农户则全部时间用于农业生产。160个种植户中仅有19户会利用空闲时间外出务工,这与他们会在收获后安排短期休耕有关。从红椒种植需要劳动力占家庭劳动力总数的比重来看,仅有小部分种植户耗用劳动力比重不超过一半,绝大部分可达到2/3,甚至是占用全部劳动力(图3)。大部分情况是家中劳动力除年轻子女外出工作以外,老年人基本在家种植红椒。

从成本-效益来看,农户在种植红椒上的年资金投入不等,最少几千元,最多的超過10万元,这主要取决于农户的种植面积。种植户铺设生物塑料大棚面积一般在667~1 334 m2,按照每个棚占地667 m2换算,调研数据显示红椒设施种植的平均成本(本研究中成本涵盖种植红椒时所投入的种苗、化肥、农家肥/有机肥、农药、农膜、机械作业费、排灌费、技术服务费、雇工费用)在1 246~28 530元,提出最低值和最高值后,计算得到的平均投入成本为3 543.3元。值得说明的是,访问的红椒种植户基本上已购买专门的生产机械,因此这里的机械作业费仅仅包含作业时耗用的电费。技术服务基本来自于省、市、区里的科研及技术推广团队,这些单位提供的技术服务基本上是免费的。因为家庭劳动力占用情况已经做了调查和统计,所以这里的人工费用只考虑了除家庭成员之外的雇佣工人费用。

为了尽量提高土地的利用效率,红椒种植户基本上都采取了轮作的种植模式,单就一茬红椒的种植收益来看,由于种植方式、施肥、打药等存在的差别,产量差距较大,约为15 000~60 000 kg/hm2。单价则因上市时间不同而有较大的差别,最低是1.6元/kg,最高可达到10.0元/kg,一茬红椒的种植毛收入在3 000~20 000元。红椒的上市时间对其价格影响很大,因此农民基本上会抢在8月初就把辣椒苗定植下去,将采收时间尽量提前。采收后的红椒基本上销往南京、镇江、苏州、徐州、山东和上海等地。

160份问卷中有59份对其全年的种植收入做了答复,按照前文中的几种轮作方式,种植户全年的农业收入在5 000~31 000元,其中经济效益最低者采取的是了秋红椒+丝瓜种植,其余时间休耕的方式。

2.3 技术支撑情况

在红椒种植户在种植过程中,普遍遇到过病虫害、土壤肥力下降、连作障碍等问题,一般通过打药、深翻、泡水、短期休耕等方式解决。休耕时间从20~120 d不等,时间长短依农户自己经验判断,太短达不到效果,太长则影响收入。因为农户每年需要花费18 000元/hm2的承包土地成本,因此往往尽量缩短休耕时间,而使用下更多肥料的方法。

在2016年全年,超过65%的种植户参加了3次以下的农业新品种与技术推广培训,还有一部分农户一次都没参加,原因是农活儿和家务太忙,没有时间参加。46.9%的农户认为其在种植红椒过程中,获得的技术支撑效果一般,也有46.2%的农户认为效果较好或者非常好。这样的评价效果主要是由种植户的需求差异决定的,从实地调研来看,种植户得到的技术支撑一般,特别是人均种植面积在6 667 m2以上的王坝村,基本没有得到相关技术研发或推广部门的技术指导,几乎整个生产及田间管理过程依靠自身经验或相邻种植户帮忙,自发解决。至于物联网等农业高新技术更是很多农户都未听说过。许多农户更愿意维持现有的种植品种和栽培方式,认为新品种推广和新技术普及并不需要。当然,病虫害防治等方面的知识宣讲对他们的帮助很大。

2.4 政府支持情况

在问及在种植红椒过程中获得的政府补贴时,68.8%的种植户表示从未获得过相关补贴,21.9%的农户只获得过很少的补贴,补贴形式基本上体现在肥、药方面的物资补贴。他们认为主要是由于清江浦区种植淮安红椒的农户较多,且已经形成了稳固的种植传统,因此当地政府没有针对红椒设施种植设置专项支持。而为了鼓励和引导种植,盐城、宿迁种植红椒的农户反而获得更高的政府补贴。

经调查,购买了农业保险的红椒种植户超过半数,达到53.1%,购买的农业保险主要为大棚保险,大部分由政府统一购买,小部分农户会自行购买,但总体而言发挥作用有限。2008年我国南方雪灾时,当地红椒种植户的钢架大棚等种植设施因冰雪压迫导致垮塌而获得过保险赔付,每个棚获赔付金额仅为300元,而大棚修补的价格则需要在几千元左右。其他由自然灾害引起的种植设施损毁、农作物减产等未获得过任何赔偿。由于理赔范围小、赔偿方式、赔付手续繁杂等问题,农户在对待农业保险的态度上存在一定程度的不信任感。

2.5 产业化情况

前文中提到的旨在推广“品牌+协会+农户”模式的淮安辣椒协会,在笔者的受访者中只有14.4%的农户是该协会的会员,在另外的85.6%的红椒种植户中,还有一部分农户没有听说过这个协会。

受访种植户均是自种自销,未加入红椒种植产业化组织。93.8%的农户生产前没有签订订单,仍是遵循传统农业的先生产再找市场模式。如图4所示,红椒销售以运送到蔬菜批发市场和菜贩子上门收取为主,近半数的种植户需要前往10 km以外的批发市场(图5),最远的达到50 km。因为距离太远,很多红椒种植户更愿意把小贩喊上门收购,但这样也会产生收购商隐瞒市场价格故意压价的现象。76.9%的农户经比较后,认为淮安红椒与市场上的其他红椒没有因品牌而形成的价格差异,市场价格主要取决于红椒的本身特征,如口感、卖相和上市时间等。

3 淮安红椒传统种植模式的主要问题剖析

3.1 种植模式偏于传统,高效模式推进缓慢

目前,淮安地区的淮安红椒主要有3种,分别是早春红椒+水稻、秋红椒+豆类、秋红椒-早春甘蓝-春夏西瓜。它们的种植模式和茬口安排分别是:

3.1.1 “早春红椒+水稻”轮作模式。

早春红椒:10月上中旬播种,11月中下旬定植,5月下旬采收结束;水稻:5月中旬播种(插秧),6月上中旬定植,10月下旬采收结束。

3.1.2 “秋红椒+豆类”轮作模式。

秋红椒:7月上中旬播种,8月上中旬定植,1月采收结束;早春豆类:2月上旬播种,6月上旬采收结束。

3.1.3 “秋红椒-早春甘蓝-春夏西瓜”轮作模式。

秋红椒:6月中下旬播种,7月中下旬定植,塑料大棚覆盖,9月中旬-10月底采收,次年1月采收结束,产量42 000 kg/hm2;早春甘蓝:11月下旬播种,1月上中旬定植,塑料大棚套小拱棚覆盖草帘或无纺布,3月下旬采收结束,产量52 500 kg/hm2;春夏西瓜:2月中下旬播种,3月下旬4月初定植,大棚套小拱棚多层覆盖管理,7月中旬采收结束,产量60 000 kg/hm2。

这3种红椒轮作种植模式中,访问种植户多采取前两种轮作模式,这两种模式普遍存在采收费工,效益不高的问题。第3种为新型高效模式,因其不盖草帘,不用保,早种早收而具有较高的经济效益,但在淮安红椒种植户中采用的不多。

3.2 品种更新慢,新品种推广有难度

在接受访谈的近200户淮安红椒种植户中,农户种植的红椒品种主要集中在先红1号、好农11和红果王等几个品种。除了江苏省农科院淮阴农科所免费赠送的少量新品种种子以外,大多数农户已经几年没有更换过种植品种。

淮阴农科所在近3年以来,不断研发并推出新的红椒品种,如淮椒1108和超越2010,这些红椒产品不仅品相好、性状稳定而且产量较高。

据调查,由于目前淮安红椒种植者普遍存在年龄偏大、文化程度偏低问题,甚至有相当一部分是为了留守在家兼顾照看孙子/孙女的老年妇女,因此他(她)们在种植决策中往往倾向于采取保守的策略,而不会引进新品种、学习新栽培技术,即使科研单位经常组织免费的技术培训、推广讲座,她们也往往因为没有时间而很少参加。因此,淮安红椒的优良品种不断涌现,但新品種的推广效果还有待加强。

3.3 产业体系不健全,产业延伸附加值低

作为江苏省首个成功注册国家地理标志证明商标的设施蔬菜——淮安红椒,在育种-生产-加工-销售的产业链条中,尚未构建完善的产业体系,特别是在加工和销售等更容易获得增值的产业链下游。通过调查,红椒种植户基本上仍处于单打独斗的自种自销方式,产业化程度很低,且农户对农民合作社等产业化组织的评价很低,普遍认为加入其并不能对他们的生产方式和经济效益带来任何帮助。

3.4 品牌效应弱,品牌价值与产业增收衔接不紧密

自2010年3月“淮安红椒”获得中华人民共和国农产品地理标志登记,距今已有7年多的时间,随后淮安红椒又相继获得了“中国地理标志证明商标”、“江苏省名牌农产品”、“淮安市名牌商标”、“2011消费者最喜爱的中国农产品区域公用品牌”等称号。但从市场上的销售价格来看,其品牌优势并不明显。在调查中我们发现,绝大部分的淮安红椒种植户认为其销售的红椒未贴“淮安红椒”的品牌,在价格上也未较其他辣椒品种有优势。“淮安红椒”的品牌打造能对产业带来多少增值效益,能对椒农带来多少超出农产品本身的收益,还不是很明确。

4 红椒产业发展提升对策研究

4.1 打造全产业链运作趋势,提升产业综合效益

农业发展的本质是产业链,农业企业与产业链结合所产生的集合竞争力,具有乘数效应,有利于这些企业在市场竞争中集体胜出,实现产业链整体价值。与发达国家较为成熟的产业链发展模式相比,我国的蔬菜产业链从自主良种培育到定向生产管理、运输及贮藏,再到加工及终端销售等各环节在技术创新与应用的效果上普遍存在明显差距。淮安红椒产业要实现整体产业的改革升级,就要切实加快推进产业化建设,把产业化组织建设落到实处,真正发挥产业链条衔接的核心环节作用,带动产前,延伸产后,依靠专业化手段增强产业链的市场竞争力,促进产业效益的可持续增长。

4.2 加强品牌策划,实现品牌增值

发挥资源优势,统一注册淮安红椒的商标和产地标识,提升淮安红椒的产品形象河品牌价值,重点打造淮安红椒优质、绿色的蔬菜品牌,提升品牌效益和区域优势,增强淮安红椒产业竞争力。积极参与中国农业品牌发展大会,交流并探索总结推进农业品牌的成功经验和做法,提升淮安红椒农业产业和农产品的附加值,促进农民增收。同时,塑造并提升淮安红椒的产品品牌,还有利于从供给侧结构性改革角度出发,推动红椒产业转型升级,解决新时期解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾。

4.3 加大科技推广与应用力度,推广新型高效连作模式

鼓励科研院所进一步加大科技推广力度,鼓励成果创造者和推广者一体化,点对点与成果使用者紧密衔接。近 20 年来,在我国审定的农作物品种中,近90%由农业科研单位培育、选育,农业科研院所是我国农业科技成果的主要创造者,有源源不断的科研成果可供推广应用。作为技术成果产出单位,科研院所需要做的就是将科研和农技推广有机结合,了解农户需求,形成农户需求型科技创新和农技推广机制,科研人员能根据生产上对新品种和新技术的需求而调整科研方向,真正实现农技科技产需对接。

4.4 加大农业保险力度,切实保障红椒产业发展

着力加大农业保险的补偿力度,降低农业生产风险,保障农民生产性收入。通过财政补贴,鼓励农业保险适度创新,持续推进农业保险扩面、增品、提标;持续优化农险巨灾风险防范机制,通过健全信息共享机制,提升保险主体服务农业巨灾风险的能力。此外,为了适应农业经营方式转变趋势,可将农业保险保费补贴重点向新型农业经营主体倾斜。建议按照责任权利对等原则,将涉农财政补贴特别是农业保险保费补贴对象,从土地承包方转换为土地经营方,精准支持新型农业经营主体利用保险机制开展风险管理,提高农业生产抗风险能力。

参考文献

[1] 淮安市清浦区统计局.淮安市清浦区统计年鉴[M].淮安:淮安市清浦区统计局,2007-2016.

[2] 清浦区国民经济和社会发展统计公报[R].2017.

[3] 王存理,凌軍辉.淮安用品牌引领农业供给侧改革[J].江苏农村经济,2017(3):23-24.

[4] 张一洲,汪国莲,罗德旭.基于物联网的淮安红椒产业向精准农业转变研究[J].江苏农业科学,2017,45(10):305-307.

[5] 孙其文,张盼,熊亚琴,等.“淮安红椒”周年生产关键技术集成[J].安徽农学通报,2016,22(22):51-52.

[6] 王锡明,曹布霆,刘忠红,等.淮安红椒采收、分级、包装技术规程[J].长江蔬菜,2011(19):26.

[7] 罗德旭,汪国莲,杨红,等.淮安红椒生产技术规程[J].江苏农业科学,2014,44(11):180-181.

[8] 包志强.实施地理标志新战略 打造淮安农业新名片[J].中华商标,2014(6):39-40.