运营时滞、债务协商和可转债融资企业投资决策研究

2019-06-26宋丹丹张岳松

宋丹丹 张岳松

摘 要:在运营时滞的背景下,将债务协商机制引入到利用股权和可转债融资的上市企业,建立动态模型分析企业的投资问题。数值分析表明:在相同的运营时滞下,如果股东谈判能力较弱(强),相比于破产清算,债务协商会加速(推迟)投资;项目首次投资成本和股东谈判能力会同时影响运营时滞与企业投资水平之间的关系。当首次投资成本低时,随着运营时滞增加,较强(弱)的股东谈判能力会推迟(加速)投资;当首次投资成本较高时,运营时滞增加会推迟投资,但股东谈判能力越强,推迟程度越小;债务协商可以提高实物期权价值,并且实物期权价值和股东谈判能力成正比,和运营时滞成反比。

关键词:可转换债券;债务协商;运营时滞;投资水平

中图分类号:F832文献标识码:A文章编号:1003-7217(2019)02-0061-07

一、引 言

自2008年美国次贷危机至2017年,全球债务从57万亿增至233万亿美元。目前,中国企业债务占GDP的150%左右,不论从绝对水平还是企业偿债比率来看,在国际上都是非常高的。如果上市企业债务出现大量违约,将影响银行系统的资产质量和金融系统的稳定性。债务协商相比股权重组等其他方式,更容易操作、风险更小,不会对金融系统的稳定性造成更大的破坏。由于中国经济现在处于产业结构调整的关键时期,因此债务协商在目前的环境下是一种非常重要的公司重组方式。2017年2月17日,中国证监会修订了《上市公司非公开发行股票细则》,发布了《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。这两个文件对上市公司的再融资,尤其是非公开发行股份做出了新的限制,从而公司的资本结构可能将发生较大变化。受此影响,多家上市公司不得不调整或者终止“定增”。而可转换债券由于具备“股权”的性质,一定程度上可成为公开增发的替代品。2018年发行的可转债数量和规模均再创新高。未来可转换债券会更受上市企业的青睐,发行可转换债券融资的上市企业势必还会增多。因此,研究发行可协商的可转债融资对企业投资决策的影响很有现实意义。

目前已有较多理论研究了可转债融资对企业投资水平的影响,如Lyandres和Zhdanov(2014)发现企业利用可转换债券融资,可以加速投资[1],在一定程度下消除了由Myers(1977)发现的投资不足的问题[2];Yagi和Takashima(2012)发现当公司收益流增长率高、波动性大并且资本成本低时,发行可转债会推迟投资时机[3]。同时也有学者建立了债务协商的模型,并研究了债务协商对企业投资水平的影响,如Fan和Sundaresan(2000)考虑了两种形式的债务重组,其一是公司将债务转变成公司股份,以此来替代未偿还债务;其二是进行减息支付债务[4]。而Sundaresan和Wang(2007)将这两种情况整合到统一的模型框架中,发现投资水平的高低和股东谈判能力成正比[5]。Shibata和Nishihara(2015)发现企业存在融资约束时,在采取债务协商后,投资水平是融资约束的U型函数[6]。

虽然Dixit和Pindyck(1994)建立了实物期权模型,假设企业进行投资之后,项目可以立即产生现金流[7]。但是实际生活中,企业在投资之后,项目并不能立马产生收益流,而是需要运营一段时间才能带给企业收益流,这就是运营时滞。企业在确定投资水平时,运营时滞是着重考虑的一个不确定因素,特别是可能受到外部经济环境或者政策冲击的时候。因此,本文基于运营时滞研究企业的投资问题。关于运营时滞对企业投资影响的研究,主要有以下观点:(1)运营时滞会加速投资,如:Bar-Ilan和Strange(1996)假设运营时滞是外生常数时,发现企业在运营时滞下相对于确定性投资时,会加速投资[8];Milne和Whalley(2000)在Dixit和Pindyck(1994)[7]基礎上新增边际条件,发现当运营时滞变大时,会减弱投资时机延后的程度[9];Sarkar和Zhang(2013)发现,当企业投资的项目具有较高可逆性,或项目收益率较高时,运营时滞会加速投资[10]。(2)运营时滞会推迟投资,如:Alvarez和Keppo(2002)为了分析运营时滞下投资品市场,修正了Bar-Ilan和Strange(1996) [8]的假设,使得运营时滞和企业投资项目的收益流正相关[11]。发现运营时滞会削弱投资者的投资动机,推迟投资时机。(3)运营时滞在不同情形下会对企业投资产生不同的效果,如Sarkar和Zhang(2015)发现,券息水平高的企业,运营时滞会推迟投资;而券息水平低的企业,运营时滞会加速投资;最优券息下的企业,运营时滞一般会加速投资[12]。

然而在考虑运营时滞情形下,可协商可转债对企业投资水平的影响还鲜有相关文献进行过研究。上述的研究,要么没有考虑企业发行可转债融资,要么没考虑债务协商,亦或忽略了运营时滞。因此本文主要研究运营时滞下,债务协商条款对可转债融资企业投资水平的影响,以及运营时滞和投资水平之间的关系。

二、模型框架和基本假设

参照Sarkar和Zhang(2015)[12]的研究,假设一家企业在运营时滞下投资一个项目,需要分两阶段投资。首次投资时,企业采取股权融资支付投资总成本I的一部分,假设为θI(0<θ<1,且为常数),同时接收相应比例的项目资产。首次投资确保了项目的运营,企业因此可以对项目继续投资。第二次投资时,企业采取股权融资和发行券息为cc的可转换债券融资,支付剩下所需的投资成本(1-θ)I,并接收余下的所有资产。企业在第二次投资之前企业无法获得项目收益流(因为未彻底完成投资),而完成之后可以立马获得项目产生的收益流xt。假设市场中相同的项目产生的收益流服从几何布朗运动:

其中μ是收益流的期望增长率,σ为收益的波动率,均假设为常数,dzt为标准几何布朗运动的增量。假设公司税率为τ,无风险利率(折现率)为r,均为常数。参照Sarkar和Zhang(2015)[12],设首次投资水平为xi,第二次投资水平为βxi,其中β>1且为外生常数。那么从xi上升到βxi这段时间就是运营时滞L,可知:

下文均将E(L)称为运营时滞。由式(2)可知,β和运营时滞一一对应,设定不同的β即对应不同的运营时滞。以上投资决策过程参见图1。

在第二阶段,即公司发行可转债之后,如果外部经济环境恶化,企业从项目中获得的收益流会减小,此时可转债投资者不会主动将债券转换成股权,但企业股东会选择某个时刻宣布公司运营较差并且停止支付券息。当企业股东威胁债权人债务违约的时候,债权人可以在破产清算和债务协商两种策略之间进行选择。然而,在公司收益流较小的时候,可转债投资者从破产清算获得的收益,可能小于从债务协商中获得的利益。实际生活中经常可以看到,当公司陷入财务困境时,企业股东和债券投资人总会进行债务协商。参照Leland(1994)[13]的假设,公司破产成本为外生常数α,且0≤α≤1。参照Sundaresan和Wang(2007)[5],假设当企业股东威胁将要债务违约时,债权人会与股东进行债务协商。在债务协商之后,股东不再支付之前约定的券息,而是支付当前收益流的一部分,设为S(x)给债权人,从而使得协商之后的债权变成了股权。而S(x)是随着EBIT实时变化的,这个假设也比较符合实际情况。本质上,S(x)/((1-τ)x)就是债权人在债务协商后,将债务转换成的股份占总股份的比例(即债转股)。因为可转债的转换比例是假设公司运营良好时设置的,但是当企业陷入了财务困境,可转债和企业股东不会再愿意按照之前约定的转换比例将可转债转为股份,从而需要再次协商确定比例。参照Sundareasan和Wang(2007)[5],令η和(1-η)分别表示企业股东和债权人的谈判能力,Δ*(x)为企业股东从债务协商中得到的收益占协商后公司价值的比例,那么债权人从债务协商中获得的收益占协商后公司价值的比例为(1-Δ*(x))。如果经济环境良好,公司投资项目的收益流较高,可转债投资者此时会选择在某个时刻t将可转债转成股权,那么在转换之后,公司将变成纯股权公司。

为了便于模型处理,参照Lyandres和Zhdanov(2014) [1],假定所有可转债持有者按事先约定的转换比例将可转债同时转成股票。假设一份支付一元券息的可转换债券的转换比例为λ,那么券息为cc的可转换债券持有者可以将可转换债券转换为φ=λcc比例的原始股份。若公司初始时刻原始股权占总股权的比例为100%,则在可转债转换之后,可转债投资者拥有的股权占总股权的比例为φ/(1+φ)。

三、基准模型:股权和无协商的可转换债券融资

为了分析运营时滞下,可协商的可转换债券对投资的影响,需要引入基准模型。在基准模型中,企业发行不可协商的可转换债券。因此本节考虑的是首次投资企业采取股权融资,第二次投资企业采取股权和发行无协商的可转债融资。由于项目两阶段的特点,需利用倒向递推的方法来计算各未定权益价值。首先计算项目第二次投资后的股权价值与债务价值,从而得出第二阶段的公司价值。然后计算第二次投资前首次投资后的公司价值,最后计算首次投资前的期权价值。

(一)第二阶段的企业价值

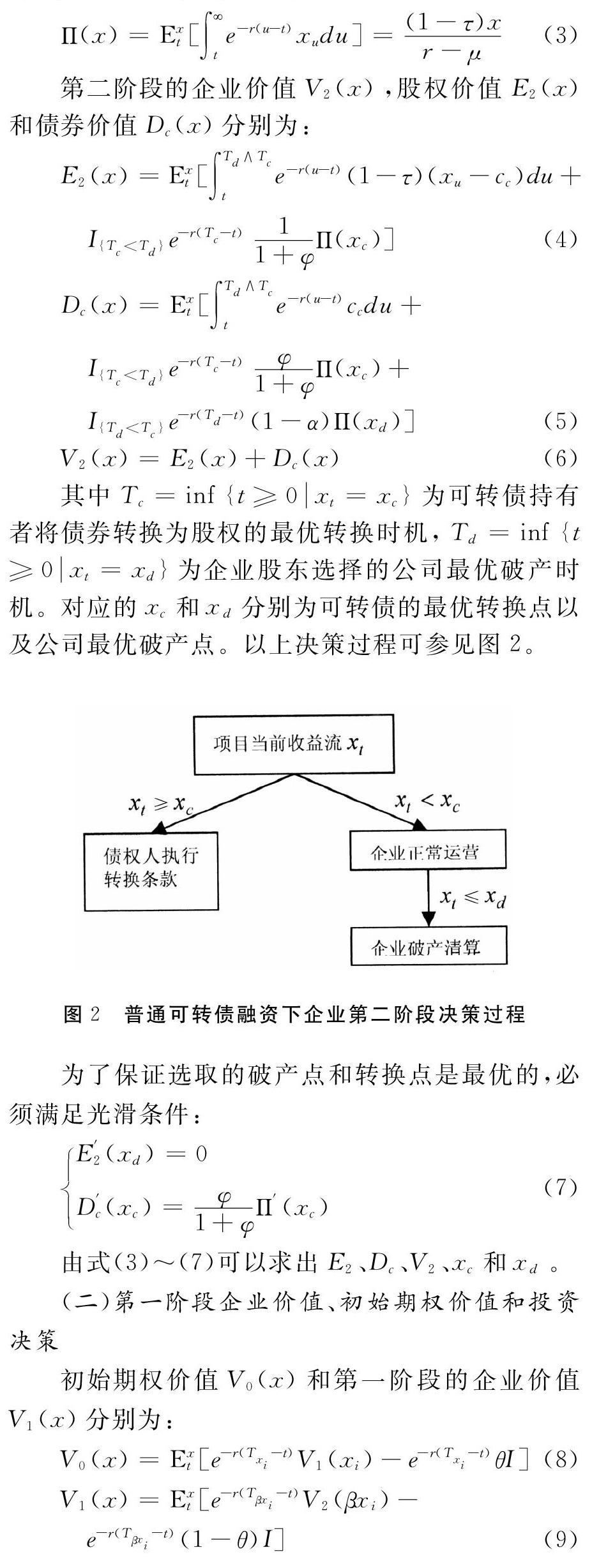

如果第二阶段企业的收益流特别低(外部经济环境恶化),企业将会宣布破产清算。当企业宣布破产清算后,债权人获得公司在扣除破产成本之后的所有资产,这意味着债权人接管公司。另一方面,如果企业收益流较高,债券投资者会选择执行转换条款,将可转换债券按合约转为股权。由标准的定价公式知道,纯股权的企业价值为Π(x):

四、股权和可协商可转换债券融资

本节考虑的情形是第一阶段企业采取股权融资,第二阶段企业采取股权融资和发行可协商的可转换债券融资,具体计算方法和上节类似。

(一)第二阶段的企业价值

如果企业在第二阶段因为外部经济环境或者其他因素导致收益流大幅下降,发行了可协商的可转债的企业将会与债权人进行债务协商,而不是破產清算。具体过程参见图3。

因为加入协商条款是为了避免企业破产清算的状况,因此将破产清算点作为债务协商的基准点,运用Nash Bargaining Model,有:

五、数值分析

参考Lyandres和Zhdanov(2014)[1]、Yagi和Takashima(2012) [3]以及Sundaresan和Wang(2007)[5],本节数值模拟的参数选取如下:初始收益流x0=0.05,无风险利率r=6%,收益流的增长率μ=1%,波动率σ=10%,公司税率τ=25%,公司破产损失率α=35%,可转换债券的转换比例λ=1.5,可转债券息cc=0.05,投资成本标准化为I=1。参考Sarkar和Zhang(2015)[12],将θ分为3个刻度体现首次投资成本占总成本比例的大小,即θ=0.3,θ=0.5,以及θ=0.7。最后,选取不同的β使运营时滞E(L)变化范围为0~12。

(一)债务协商对投资水平的影响

图4中的横坐标表示项目的运营时滞;纵坐标表示首次最优投资水平;图形的标注“基准模型”是本文引入的基准模型(企业发行无协商的可转债)对应的结果,“η=0”“η=0.4”“η=0.8”以及“η=1”表示企业发行的可转换债券赋有债务协商条款,且对应的企业股东谈判能力分别为0,0.4,0.8和1。

观察图4中基准模型的运营时滞和投资水平之间的关系可以发现,θ=0.3且其他条件不变时,随着运营时滞的增加,最优投资水平先下降后上升。这是因为随着运营时滞的增加会对投资产生两个作用:(1)股东在首次投资之后,运营时滞增加导致获得项目收益流的时间推迟。此时为了弥补首次投资之后增加的等待时间,企业股东会在项目收益流较高的时候再进行投资。所以运营时滞的增加会推迟投资,称此为“等待作用”。(2)当运营时滞增加,其他条件不变时,股东会要求更高的项目收益流。但是可转债持有者会在项目收益流高的时候将可转债转换为股权,这无疑会稀释股东的股权并且减少股东收益。所以股东为了避免债权人过早执行转换条款会加速投资,称此为“转换作用”。综上,基准模型的投资水平在运营时滞较小时,“转换作用”较明显,加速了投资;当运营时滞较大时,“等待作用”较明显,推迟了投资。

將图4(a)中债务协商下最优投资水平与运营时滞的关系分为两种情况分析。其一是η=0和η=0.4时,即股东谈判能力较弱时。此时观察投资水平和运营时滞的关系,发现相比于基准模型最优投资水平的先降后升,协商模型中最优投资水平随着运营时滞的增加而升高。这是由以下三个作用决定的:(1)等待作用;(2)转换作用;(3)在η=0和η=0.4时,股东在债务协商中获得利益较少,债权人在债务协商中会获得企业所有的价值。因此,股东为了提高从项目中带来的收益,会在项目收益流较高时才进行投资,称此为“协商作用”。由于多了“协商作用”,运营时滞的增加导致最优投资水平逐渐升高。这意味着债务协商会推迟投资,并且随着股东谈判能力的增大,推迟程度变小。这是因为随着η增大,股东在协商中获得利益变多,对协商前收益要求变低。其二是η=0.8和η=1时,即股东谈判能力较强时。此时观察投资水平和运营时滞的关系,发现最优投资水平随着运营时滞的增加而下降。这是因为η=0.8和η=1,即股东谈判能力足够大时,股东已经在债务协商中占主导地位,而债权人只能获得较少的利益,特别是η=1时股东可以在债务协商中获得公司所有的价值。因此股东为了获得足够多的利益,会降低债权人在协商前获得的收益。因此,股东有加速投资的动机,并且股东谈判能力越大,加速投资的动机越强烈。

观察图4(b)和图4(c),我们可以发现当θ=0.5和θ=0.7时,无论是基准模型还是债务协商模型中的最优投资水平都随运营时滞的增加而增加。而且θ越大,最优投资水平上升幅度越大。这是因为与θ=0.3相比,现在股东首次投资需要支付总投资成本的50%和70%。因此,首次投资成本的增加导致股东要求更高的项目收益流,称此为“成本作用”,并且占据着主导作用。所以,随着运营时滞增加,无论股东谈判能力的强弱还是有无债务协商,最优投资水平均会逐渐升高。但是“协商作用”可以减弱投资水平的推迟程度,η越大减弱程度越大。

最后综合观察图4的三个子图,发现:(1)在相同的运营时滞下,投资水平和股东谈判能力η成正比。(2)η较小时,最优投资水平低于基准模型的投资水平;η较大时,最优投资水平高于基准模型的投资水平。首先因为股东谈判能力η增大,会导致最优债务协商水平升高(Sundaresan和Wang(2007)[5]),因此税收优惠会随着股东谈判能力的增强而减少,项目对股东的吸引力下降,抑制股东的投资动机。其次虽然η=0时和破产清算都是债权人获得公司所有价值,但是债务协商避免了破产成本。所以,在相同的运营时滞下,η=0的最优投资水平低于破产清算的最优投资水平,并且随着η增大,逐渐高于基准模型的投资水平。

(二)债务协商对实物期权价值的影响

由于涉及到投资,则还需要分析在运营时滞下债务协商对期权价值的影响。观察图5发现:(1)随着运营时滞增加,期权价值逐渐下降。并且,首次投资比例越大,期权价值下降越快。(2)在相同运营时滞下,股东谈判能力越强,期权价值越高,且一直高于基准模型的期权价值。这是因为在其他条件不变时,运营时滞增加导致企业更晚获得收益流,所以收益流贴现值下降,期权价值随运营时滞增加而下降。其次债务协商可以避免破产成本,因此协商模型中期权价值高于基准模型中的期权价值。最后随着股东谈判能力增强,股东从协商中获得收益增加。因此在相同运营时滞下,期权价值与股东谈判能力成正比。

六、结 语

可转换债券自2017年上市公司再融资相关文件出台后,已经成为了非常热门的上市公司再融资工具。现实中运营时滞是企业投资时需要着重考虑的一个不确定因素,因此,在模型中加入运营时滞可以更好地指导企业的实际投资决策。目前我国企业负债处于较高水平,政府在推进产业结构调整和升级过程中需要确保经济平稳运行。所以,本文在运营时滞的背景下,考虑可协商可转债融资对企业投资决策的影响具有很强的现实意义。数值分析表明:(1)相同运营时滞下,股东谈判能力弱(强)时,会加速(推迟)投资;(2)项目首次投资成本和股东谈判能力,会同时影响运营时滞与企业投资水平之间的关系。随着运营时滞增加,当首次投资成本低时,较弱(强)的股东谈判能力会推迟(加速)投资;当首次较高时,运营时滞增加会推迟投资,并且股东谈判能力越大,推迟程度越小。(3)债务协商可以提高实物期权价值,实物期权价值和股东谈判能力成正比,和运营时滞成反比。

参考文献:

[1]Lyandres E, Zhdanov A. Convertible debt and investment timing[J]. Journal of Corporate Finance, 2014, 24:21-37.

[2]Myers S C. The determinants of corporate investment borrowing[J]. Journal of Financial Economics, 1977, 5(2):147-175.

[3]Yagi K, Takashima R. The impact of convertible debt financing on investment timing[J]. Economic modelling, 2012, 29, 2407-2416.

[4]Fan H, Sundaresan S. Debt Valuation, Renegotiation, and Optimal Dividend Policy[J]. Rivew of Financial Studies, 2000, 13(4):1057-1099.

[5]Sundaresan S, Wang N. Investment under Uncertainty with Strategic Debt Service[J]. American Economic Review, 2007, 97(2):256-261.

[6]Shibata T, Nishihara M. Investment-based financing constraints and debt renegotiation[J]. Journal of banking & finance, 2015, 51:79-92.

[7]Dixit A, Pindyck R S. Investment Under Uncertainty[M]. Princeton University Press. 1994, Princeton, NJ.

[8]Bar-Ilan A, Strange W C. Investment lags[J]. American Economic Review, 1996, 86, 610-622.

[9]Milne A. Whalley A E. Time to build, options value and investment decisions:a comment [J]. Journal of Financial Economics, 2000, 56, 325-332.

[10]Sarkar S, Zhang C. Implementation lag and the investment decision[J]. Economic Letters, 2013, 119, 136-140.

[11]Alvarez L H R, Keppo J. The impact of delivery lags on irreversible investment under uncertainty[J]. European Journal of Operational Research, 2002, 136, 173-180.

[12]Sarkar S, Zhag C. Investment policy with time-to-build[J]. Journal of Banking & Finance, 2015, 55, 142-156.

[13]Leland H. Corporate Debt Value, Bond Covenants, and Optimal Capital Structure[J]. Journal of Finance, 1994, 49(4):1213-1252.

(責任编辑:王铁军)