然后他们就在对面接吻(下)

2019-06-24巫昂

巫昂

后来,我发现,我只是在跟他比拼养活自己的成本不比表妹高,我陷入了死循环和意气用事,只要能够证明我比他表妹便宜,就赢了。我如何证明自己比他表妹便宜呢,片下来我们所有的肉,放在一个秤上?把我们放在一架直升机上,从半空中摔下来,看谁摔得更支离破碎?我们也可以抱在一起,像个婴儿一样把对方抱在怀里,当她抱我的时候我沉沉地睡去,当我抱她的时候,我忍不住把她放到摇篮里,自己跑去阳台上看街上的车水马龙。啊,圣母玛利亚,啊神圣的先知,给我一个标准一个尺度,去衡量我和他的表妹谁更值当,谁更应该躺在他家的地铺上吧,谁能够更熟练地操作他店里的台式机和复印机,谁对待顾客更加和蔼可亲掏心掏肺。我要拿一只文旦坐在他跟前,一边吃,一边慢慢地告诉他,短期内,我连二十块钱都不需要花,不需要,我每天吃一个文旦就可以了,而妈妈寄来的纸箱里有二十只文旦,第一个月,我可以吃文旦。

“文旦是什么东西?”他问。

“不是柿子,也不是橘子。”

“是……牛油果?”

“比牛油果大,绝对可以吃饱。”

“你看起来不像那么容易吃饱的样子,你看,你的个头跟我差不多。”

“你一米六五吗?”

“六六。”

在一个年轻的顾客走进来要打印一份毕业论文之前,他一直在跟我闲聊,脾气很好的男人,也不反感我,像是那种可以和和美美地过一辈子的样子,我幻想跟他在一起经营这个店,我做老板娘,他做老板,他为了塑封一张照片跟我吵起来,但是很快达成了一致,塑封套确实应该留一点儿边,不应该满顶满格。

我们这样度过一生也是可以的,当然我没想到可以跟一个一米六六的男人睡在一起,一生,漫长的余生,春节还需要跟他一起回老家,见他父母,睡在他父母家的床上,这些事我想都想不到,我只是想找一份工作。

他很遗憾地跟我说实在不需要再多一个人手了,我闷闷不乐地接着往前走,我一边走一边踢飞了两只可樂瓶,一个大大的招贴从楼上飞舞下来,我过去看了一眼,是张宣传照贴,宣传只生一个好,生一个?我是父母生的第一个,但不是最后一个,后面还有两个,那两个正在高中那个看不见的队列里读书,他们对我能在北京读书羡慕不已,都想来跟我团圆。滚蛋,毕业后我就没有任何好事儿发生,毕业前我除了谈了三到八次恋爱,没别的成就,还不包括形形色色的校友,校外认识的男诗人,和偶遇的不知道什么人。

文旦启示我去找个工作,但我却还在一张“只生一个好”的招贴跟前发呆,该怎么才能从喧哗中得到平静的内心,还有薪资待遇,还有下个月的口粮,我心里一点儿数也没有,也知道写诗救不了我,男人帮不了我,大部分我认识的男人跟秦晓宇差不多,都有两双粉红的狼爪,都还需要你给他们喂奶。

“你这种专科学历,真不好办。”我去的第一个公司人力资源部跟我说,负责人是个穿灯芯绒格子衬衫的五十岁的大叔,胡子刮得连明天的份额都刮没了,两颊硬邦邦的。

“我正在准备专升本考试,入职后可以补嘛!”我骗他的。

“悬。”他摇摇头。

“给我三个月时间,最多六个月。”

“我们本科生都用不完,都排队,喊你来面试是因为你简历上说自己会用所有的电脑软件,刚才一问也不行啊,要诚实。”

他有点儿坐不住,要走,我也只好走了。然后我去对面的首都图书馆,我想去借上一两本奥兹的诗集读一读,还有卡瓦菲斯,我没有忘记自己作为诗人的本分,那就是要读书,写诗,像个真正的诗人一样穷困潦倒,私生活乱七八糟,能让一毛钱发散出属于自己的魅力和光芒。

首都图书馆虽然很大,但没有奥兹,也没有卡瓦菲斯,只有一大堆毛姆和房龙,我只好借了一本惠特曼的《草叶集》带回家,路上在那家陕西夫妻店又买了一只大枣糕,我回到家的时候,房东太太在家门口等我。

“哎,小莫。”她笑容满面,确实是发自内心的笑容。

我把老爸给的所有的钱都给了她,半年的房租,一个月三百块,这个毛胚房,一千八百块没有了,我和老爸的交情也就这么多,不能再从他手里拿到更多的钱,所以,半年,其实是四个月之后,我就得交得起下一个季度的房费。

房东太太总是突然来找我,突然来敲门,她很守规矩没有用备用钥匙进屋,有一次,她来找储物柜里存放的一袋即将过期的洗衣粉,还有一次,她送来了一个打鼾打得山响的老女人,在秦晓宇睡的钢丝床上睡了一夜,我有半个晚上蹲在马桶上用耳机听莫扎特的《安魂曲》对抗如雷的鼾声。

“小莫,听说你在找工作。”进门后,她说。

我还来不及点头,她又说:“你看,我有个活儿,虽然没有薪水,但可以到处去出差,免费坐飞机免费住酒店,去哪儿都有人接待,接待的规格还都不低。”

“是什么性质的工作?”

“作一个未来精英的助理。”

“什么样的精英?”

“了不起的精英,我和我爱人一致看好他,别看他眼下境况还不是很如意,但假以时日,一定是像李阳那样的成功人士。”

“疯狂英语那个李阳?”

“是是是,他跟一般中国人真不一样。怎么样?你今天没别的安排吧,没别的安排,我这就带你去见见他。”

房东太太一只脚已经下楼,她从来没有跟人商量任何问题的习惯,我也自动跟了上去,我没有一天有任何安排,我最大的安排就是在家悲观厌世,不同的只是紧锣密鼓的悲观厌世或舒缓松弛的悲观厌世。

楼下停着一辆丰田小轿车,开车的是房东太太的爱人,一个曾经的电气工程师,在松下上班,微微谢顶,生就一张笑脸。我们一路先向北,再向西去,那个精英就住在西三环,北京台边上一栋不起眼的老式楼房,三楼。那是一间完全没有装修过的办公室,一套半新不旧的办公桌椅,窗子底下停着一张行军床,行军床上有军绿色的被子和本白的褥子和床单,窗户松松垮垮,随时要裂开的窗沿,风从那里透出来,把灰渗到整个屋子里,包括床,包括地板,包括主人裸露的皮肤。

一个未来的精英就睡在这样的地方,房东太太介绍了这位精英,他半站起来迎了客,随即坐下,像是屁股上有个橡皮筋跟椅子紧紧相连,空气中有原子弹爆炸过后的味道,这里像是刚刚发生过暴力事件,地上还有不解为何物的残渣,他穿着的白衬衫,领圈一圈子黄,解开了两只扣子。

时隔多年,我只记得他皮肤偏黑黄,毛发不算稀疏,脸上挂着跟房东先生不太一样的日不落的笑容。但这个人肯定从未开怀大笑过,笑起来总觉得皮肉不相符。

“他长得像一种什么狗呢?”我想,一边喊他陶老师。

他示意我坐下,把全部注意力放在房東两口子身上,他一直盯着他们看,像是在他们脸上寻找遗失已久的古地图,仔细,认真极了。房东太太从随身小包中取出两样东西,一根普蓝的领带和一叠钱,一大叠,我从来没有见过这么多钱放在一起的盛况,她把这两样东西放在桌上,陶然迅速地把它们聚到自己跟前。

“这是我们家老头儿的,颜色不鲜艳,适合正式场合使用,这些钱,不多,一万,这次出远门您先用着,应该是够了,不够的话给我打电话,我给你电汇,现在银行电汇很快的。”

我是他们随身带来的第三样东西。

“今天开始,她是您的助理,小莫。”

“老师,您好,我叫莫莉。”我拿出自己全部的热情和勇气,当然他看都没有看我一眼,我想,桌子上放着一万块钱,还要拿出力气来应付同一个房间的三个人,太让人沮丧了,此时此刻,应该是他跟那叠钱单独相处的时间。

我希望房东太太和她老公赶紧走,我好帮我的新老板数一数这叠钱,到底是不是一万,我目测是不准的,因为我从来没有拥有过一万,但是如果这份工作的第一个任务是数一数一万对不对,确实非常诱人。我也害怕自己重新回到暗无天日的生活里去,从屈指可数的朋友那里找点同样虚无的安慰。

“严老师,你们办事效率可真高,昨天我们才商量的,今天人都带来了,不错。这样,我们明天就去广州,你负责订票,一定要订打折票,具体怎么订你自己琢磨,三千,三千够了吧?哦,这是我的身份证,放你那儿。”

他当场从那叠现金里数出三千块递给我,他数钱的姿势很像在工厂当过会计,迅速、精确,手法娴熟。我晕乎乎地拿过那笔钱,房东太太和房东先生笑着看着我们做这一系列动作,并预祝我们明天旅途愉快。

我还是跟房东太太他们回了住处,在路上,我去了附近的民航售票点买了机票,身份证上看,这位精英是1962年12月3日出生的,身份证所在地是青岛一个工厂的家属院儿,身份证使用频率非常高,皱巴巴的。也许他打不开房门的时候,也曾用它来撬锁,那坚硬的锁让身份证变软,软得跟柿子一样。他没事可能还把它含在嘴里咬,上面有无数的牙印,也曾经不小心放在衣服里,被洗衣机洗过,然后在太阳底下暴晒,被尿过也被淋过大雨,被踩过,也在汤里和方便面里泡过,这是一张沧桑的身份证。

我收拾好行李要去出差了,这一切来得太快,我几乎要失眠了。当天晚上,躺在床上反复确认身份证带了没有。那叠钱买了两张机票,所剩无几,我明天一早还可以打车去机场,陶老师确实说可以打车去机场,在临别前,因为飞机是七点半,不打车几乎是不可能的。我在天黑没亮的夜色中坐上了出租车。司机是一个颓废的中年大叔。他几乎没有看我一眼,就上了路,而且七拐八拐,甚至进了一个破旧的村子。当清晨的颜色浅浅调亮,猛地,首都机场第二候机楼出现在眼前,不可思议,它像一个机械化的建筑物一样矗立在那里,以及正在焦虑等待我的陶然。

“你去换票吧,这是我的行李。”他看起来有点儿不高兴。

从未坐过飞机的我,问了三遍空姐才知道什么叫做换票,其实是换登机牌,我在迟缓的人流中看到陶然呆站在人群之中,像一只智商低下的大灰鹅。我们坐在飞机上时,他一直在打盹儿,像是彻夜未眠,其间他问我学什么专业毕业的,我说对外经济,他又问我对外经济是干嘛的,我说外贸,然后他又睡着了,口水沿着嘴角流下来,流淌在衬衫上。我也睡着了,梦到了一大群麋鹿在草原上奔跑,醒来才发现是天上的云,天上真的有云,云比在地上看的松软可口多了,仁慈的上帝正站在路边,远远地看着我,他花白的胡子拉碴,穿着卡其色工装夹克,像个路桥工程师。

来机场接我们的是广州当地一家小培训公司的女老板,她穿着五十一种颜色的雪纺连衣裙,肥肥的胳膊不停地举高又放低,笑声肆无忌惮,她把我们俩塞进一辆小汽车,自己开,副驾上放着五六个礼盒纸袋。我们去吃午饭,在一家喧闹无比的粤菜馆子,喝汤喝汤喝汤,吃烧鹅,烤乳鸽,清炒芥蓝,她肥肥的胳膊举到头顶,又放下,看得见腋毛和副乳,胸罩上厚厚的海绵,海绵下的奶头。粤菜真是好吃,我想,陶然看了我一眼,我赶紧站起来给大家倒茶,倒了一遍,两遍,三遍,她终于送我们去住处。

“陶老师,你看,这次活动经费略微有那么一点点紧张,我们凑合一下,住在我们公司的员工宿舍,好不好?”

“没问题没问题,理解理解。”

“您和莫小姐分开住还是?”

“分开,当然了。”他说。

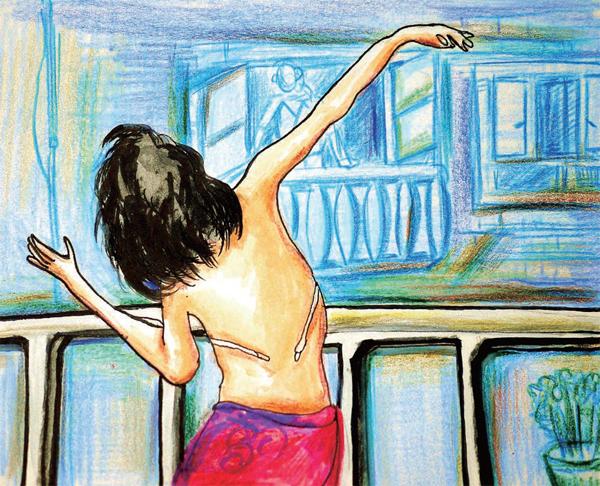

女老板的员工宿舍别有风味,里面的脚臭味已经到达了高级境界,脚臭味儿已经变成了一屋子活人,坐在每个铺位上,盯着我走进来,他们互相交头接耳,十月份的广州热得肠子都在出汗,这一屋子人真是太挤了。我在众目睽睽之下脱到只剩下胸罩和短裤,然后去冲澡,冲澡的小房间里放满了用过的洗发水瓶子和一些肥皂渣渣,我试了至少八个洗发水瓶子,才从里面倒出一滴洗发水,过期的,倒在头皮上,胡乱洗了头,冲澡。回到铺位上,那些脚臭味的人还围坐在我边上,看着我在黑暗中睁着眼睛,汗如雨下,渗入凉席和脏兮兮的地板,然后灵魂从皮肤表层坐起来,飘起来,紧贴着天花板,屋里静得吓人,一群鬼一样的人一直看着我,高低床,一堆堆杂物。

房间与房间之间隔音效果太差,我跟陶然简直就像同居一室。他没有睡着,他在打电话,跟电话里的人吵架,他们差不多吵到夜里三四点,像是和解了,他劝电话那头的人不要哭,由此可见是女人,还说下个月拿到一笔钱就回去看她,让她给他包茴香馅儿的饺子,他要一口气吃八十个。电话那头会包茴香馅儿饺子的女人破涕为笑,他开始低声说好听给她听,问她是不是想他了,想他的什么,天天想还是隔天想,要不要这么想下去。

陶然第二天在一个会议室给五十五个当地企业家上课,女老板坐在他左边,我坐在后边,正好看着他的后脑勺,他用彻夜未眠的沙哑的嗓子讲课,讲他M企业管理模式,他一边讲一边时不时地举起那本同名书挥舞两下。会后,这本书售出了五十五本,每个企业家都买了一本,还有人专程来私下里向他提问,希望请他吃早茶,他说这次行程紧密,无法答应,但是给了对方一张名片,我负责发名片,也收集名片。会议厅里充斥着此起彼伏的声音,就像个菜市场,脚臭味不知道从我身上还是陶然身上飘散出来。一整天我都失魂落魄,像是一根铁钩子从天上垂下来,挂住我的鼻子,让我的脚跟漂浮在地面之上,仁慈的上帝没有从云层之中附身下来探看我,任由我收集名片,分发名片,跟那些男人们握手,再把他们的手汗在衣服上擦干。

课后我们吃了炒粉,再后来吃了米线,然后去珠江边上的海鲜大排档吃海鲜,葱姜炒海蛏,花蛤豆腐汤,皮皮虾,陶然跟女老板喝酒,喝到微醉,两人已经在商议下一次合作了,他打算了解一下珠江这一带的地产业,然后找准时机进入这个行业。女老板举高自己肥肥的胳膊,为他擦汗,两人汗如雨下,唱起了两人都很熟悉的一首歌曲,他们的灵魂只需要唱起同一首歌就可以轻而易举地合体。

这样的课进行了三天,每天都是那些企业家,人来得越来越少,陶然最后一天已经没什么可说的了,他把自己在老家经营一家六百人大工厂的经验抖了又抖,已无可抖,听来听去,那似乎是家国企,他当上的似乎不是总经理而是厂长。企业家们在会场纷纷打起了呵欠,有几个睡着了,还打起了响亮的呼噜,此起彼伏的呼噜声闹得陶然很没面子。

“过去,把那几个打盹的喊醒。”他小声对我说。

我走过去,挨个儿拍拍睡着的人的肩膀,有一个大喊一声醒来,像是做了个噩梦。午饭后,人基本跑空了,女老板来接我们,直接送我们去机场。

“我看这课效果不错,学员都很喜欢。”女老板在路上假客套。

“广东的商业基础好,学员觉悟高。”陶然说。

“陶老师没事儿多南巡,多来指导指导我们南方。”

我精疲力竭,这三天的经历让我认定了陶然就是个江湖骗子,他行骗的手段就是那本东拼西凑的书,那本书大概是花钱出版的,这本书所描述的M企业管理模式,和市面上的X企业管理模式,W企业管理模式,都差不多。这孩子,他肯定在想,懂什么呢?她肯定崇拜我崇拜得要死,在机场,他再度把自己的空瘪瘪的旧钱包交给我,让我帮他在里面拿出身份证去换登机牌,然后拖着他的行李箱去安检口,女企业家说要去婆家接孩子,没有送我们到候机大厅,表示十分特别抱歉,但是送了两篓桂圆给陶然,陶然分了一篓给我,我打算送给房东太太,无论如何,这一趟花的是她的钱。

在飞机上,我坐在挨近窗口处,陶然坐在中间,飞机还没起飞,陶然伸过一只手来帮我拉下窗户,他半个身体借势紧贴过来,上胳膊紧贴着我的胸口,随着窗户自上而下,划过乳房,我动也动弹不得,大气不能喘一口。

“回去后干嘛?今晚。”他小声问。

“约了个朋友。”

“好朋友?”

“对,特别要好的朋友。”

“这么晚了,多好的朋友都不应该再见面了吧。”过了一会儿他说。

我闭上眼睛,假装睡着了,打算一到北京,明早就跟房东太太辞职,顺便送桂圆给她。我的临时工结束了,还得再去找一份真正能养活自己的正式的工作。次日,有个朋友特地告诉我,秦晓宇和他的女朋友又复合了,两人又住到一起去,不排除秦晓宇讨厌总是睡在台球厅储物间的地上,而他的女朋友在睡与睡的间隙,需要一个短暂的休息。过不多久,她带了一个新认识的女朋友来我家玩,我们三人夜里住在一起,我睡在大床上,她们两个挤在小窗上,她们两个整个晚上都在说话,一直说,然后接吻,然后躲在薄薄的被单下面不知道干什么。我梦到一根冰柱子从天花板挂下来,冰柱子已经开始融化了,正对着我的鼻尖,水一滴滴落下。

“昨晚晚上,我把她掰弯了。”早上醒来秦晓宇的女朋友爬到我床上,贴着我耳朵说。那段时间,她一边跟秦晓宇复合,重新同居,遇到合适的女孩,就带到我家来,就在那架钢丝小床上掰弯人家,但她只是偶尔来,我也是偶尔能找到一份工作,在公司做行政,给会议做记录,偶尔地,能坚持到发工资的那一天,大部分情况下坚持不到。那一年的北京,从夏天到秋天,雨水格外地多,到了十月一号国庆节那天,雨水突然停住了,我的生活定格在干燥的一天,然后我就去广州出了一趟差。進入十一月之后,每半个月秦晓宇的女朋友就要到我家去一趟。然后,我常常在回想搬家之前我的生活,我觉得住在那个房子里简直糟糕透了。

那年的八月份,还没搬家到东三环那个毛胚房之前,我去参加一个朗诵会,进入那个地下酒吧,朗诵会在进行中,我去喝了点儿啤酒,也就小半瓶,已微醺,脸颊发烫。去往主厅,一大群人围坐在里面听诗歌朗诵,一位高大俊美得好像母马的女诗人在读诗,底下人们不断叫喊,你一定知道这种场合谁也听不清台上的人在读什么,只是在下面瞎嚷嚷。我挤到过道上,终于见到三四个熟人,全部都是写诗写小说的,一个写剧本的也没有,那时候,大家还没什么机会写剧本。

我坐在沙发上继续喝属于自己的那一小瓶啤酒。