从基因调控的角度探讨中医药对慢性萎缩性胃炎癌前病变的作用机制

2019-06-21郑雪,黄艳,李璟

郑 雪,黄 艳,李 璟

郑雪,李璟,上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院针灸科 上海市 200437

黄艳,上海中医药大学上海市针灸经络研究所 上海市 200030

核心提要:慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是临床上常见的一种消化系统疾病,本文分别从原癌基因、抑癌基因、细胞凋亡相关基因3个方面来探讨中医药治疗CAG癌前病变的相关机制,以期从分子生物学角度上为中医药治疗CAG癌前病变提供科学依据.

0 引言

慢性萎缩性胃炎(chronic atrophic gastritis,CAG)是临床上常见的一种消化系统疾病,具有反复发作、迁延不愈等特点,表现为胃黏膜固有腺体的减少,伴或不伴肠上皮化生(intestinal epithelial metaplasia,IM)与异型增生(atypical proliferation,ATP)的一种慢性胃部疾病[1].世界卫生组织将其列为胃癌(gastric cancer,GC)的癌前疾病,其中在此基础上伴有IM与ATP属于GC前病变(precancerous lesions of gastric cancer,PLCG),且与GC发生具有密切的关系.目前现代医学对其病因、发病机制尚不明确,尚缺乏有效的干预手段,因此寻求延缓甚至逆转PLCG治疗方法迫在眉睫.近年来大多数学者对CAG癌前病变相关肿瘤基因的研究已成为热点,本文通过总结CAG癌前病变相关肿瘤基因以及中医药在CAG癌前病变相关肿瘤基因表达上发挥的调控机制,以期从分子生物学角度上为中医药治疗CAG癌前病变提供科学依据.

1 CAG癌前病变的相关肿瘤基因

1.1 原癌基因 CAG的癌前病变是一个多阶段、多步骤、多因素的一系列复杂的过程,肿瘤的发生是多因素的共同导致的结果,目前公认的模式是正常胃黏膜→浅表性胃炎→萎缩性胃炎→IM→不典型增生→肠型GC.GC不是从一个正常细胞直接转变为癌细胞,而是原癌基因和抑癌基因之间的平衡失调,导致信号通路异常激活形成肿瘤.另外各个信号通路的基因之间并非独立个体,彼此可能存在一定关联性.

目前研究颇多的原癌基因为β连环蛋白(β-catenin)、细胞周期蛋白(CyclinD1)、c-myc等.β-catenin为环连蛋白家族中的一员,在细胞粘附链接发挥作用,同时也是Wnt经典信号通路的下游的核心因子.正常状态下,β-catenin受到蛋白酶介导呈降解状态,通过糖原合成酶激酶3(glycogen synthase kinase 3,GSK3β)、APC蛋白、Axin结合形成复合体.当Wnt信号通路激活时,GSK3β激酶活性降低,β-catenin作为Wnt信号通路中关键的核转录因子,在细胞内积聚并转至细胞核内,激活转录因子LEF/TCF家族,启动下游靶基因c-myc、cyclinD1、E-cadherin等转录,促进细胞增殖和侵袭,最终导致肿瘤的发生[2,3].陈婉珍等[4]研究表明,与正常组比较,PIGC大鼠胃黏膜组织中β-catenin、Cyclin D1蛋白阳性表达升高,GSK3β蛋白表达明显下降,提示GSK3β、β-catenin、Cyclin D1蛋白的异常表达可能是诱导PLCG的重要因素之一.

c-Myc原癌基因在控制细胞周期、细胞增殖和分化中起重要作用,并在一定条件下诱导细胞凋亡[5].研究表明,c-Myc在PLCG的胃黏膜细胞中呈高表达[6].CyclinD1不仅是细胞周期过程中的正调控因子,也是Wnt信号通路的下游关键靶蛋白,其过度表达促进G1/S期,促进细胞增殖,在多种肿瘤中高度表达,目前已被公认是一种原癌基因[7].刘庆生等[8]研究报道在CAG不同中医证型中,癌基因c-myc甲基化率表达有差异性表达,依次为胃热伤阴>瘀毒内阻>痰湿凝结>脾胃虚寒>气血双亏>肝胃不和,提示c-mycDNA甲基化率与CAG中医分型密切相关.

1.2 抑癌基因 肿瘤抑制基因在癌症中发生突变通常具有促进凋亡的作用.如p53、第10号染色体上缺失磷酸酶和张力蛋白同源物(phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten,PTEN)等.PTEN是至今为止发现的首个具有脂质和蛋白磷酸酶活性的抑癌基因,由于基因突变、杂合性缺失、启动子高甲基化、microRNA介导的负调控等遗传和非遗传改变,导致PTEN的缺失使致癌的PI3K/Akt/mTOR信号通路激活,促进肿瘤的发生发展[9].已有研究表明,与正常胃黏膜组织比较,在CAG伴肠化生、GC中,患者胃黏膜组织PTEN的mRNA和蛋白表达均呈低表达,提示PTEN基因表达降低和缺失可能是CAG诊断与预后判断的重要标志[10].

TP53(tumor protein p53)又称为p53,是迄今发现与人类肿瘤的发生高度相关的基因.p53可分为野生型p53(wt-p53)及突变型p53(mt-p53)两种.其中野生型p53是肿瘤抑制基因,在调节细胞周期阻滞、细胞凋亡、衰老和DNA修复发挥重要作用[11].穆桂芳等[12]发现在正常胃组织,IM,不典型增生以及GC中mt-p53基因的表达呈递增的趋势,证实突变型p53的异常表达可能与胃组织发生癌变有一定关联性.

1.3 细胞凋亡相关基因 此外,细胞凋亡异常是导致CAG发生癌变的重要环节,不同的基因家族如caspases、Bcl-2基因家族、p53基因家族等都参与和/或协同凋亡过程[13].细胞凋亡相关基因包括抑制细胞凋亡基因、促细胞凋亡基因两类,目前研究较多的促细胞凋亡基因为caspase-3、c-myc等,抑制细胞凋亡基因有bcl-2、Ras等.

Caspase-3作为caspase家族中诱导细胞凋亡的重要蛋白酶,在细胞凋亡过程中,caspase-3被上游的caspases裂解活化,转位到细胞核中,裂解其核底物4,5,导致DNA降解、染色质凝集、核分裂等典型的凋亡核变化,损伤细胞,其表达异常与许多肿瘤的发生密切相关[14].杨彬等[15]采用免疫组化IHC法观察到Caspase-3蛋白在慢性非萎缩性胃炎(90.00%)、CAG无肠化(53.33%)、CAG伴肠化(46.67%)、GC(30.00%)中阳性表达逐渐下降,由此可见Caspase-3高表达促进胃黏膜细胞凋亡,防止其发生PLCG.

Bcl-2蛋白家族成员是参与调控细胞凋亡的内在通路,并介导各种细胞应激,家族中Bcl-2和Bax是一组调节细胞凋亡的关键蛋白质,促凋亡Bax或Bak的激活是通过外线粒体膜的渗透性使细胞凋亡[16].张沥等[17]采用免疫荧光和激光共聚焦显微镜技术两种方法观察55 ℃热水灌胃诱导的CAG大鼠胃黏膜组织Bcl-2蛋白的表达,激光共聚焦显微镜结果表明,造模24 wk时,可观察到萎缩性胃炎组大鼠胃黏膜组织的细胞浆中Bcl-2蛋白表达,呈均质颗粒状,第32 wk、65 wk时,Bcl-2蛋白表达尤其显著;免疫荧光的方法显示,大鼠胃黏膜组织萎缩后,上调Bcl-2蛋白表达水平;提示Bcl-2蛋白的过度表达诱发CAG大鼠胃黏膜组织的凋亡.

2 CAG癌前病变相关肿瘤基因之间的相关性研究

研究报道发现,从正常胃黏膜发展到GC的一系列复杂过程中,PTEN阳性表达率逐渐降低,而P53在异性增生中随着病变程度的加重而逐渐升高,具体如下:正常胃黏膜(100%、0%)→浅表性胃炎(100%、0%)→萎缩性胃炎无肠化(93%、0%)→萎缩性胃炎伴肠化(91%、0%)→轻度ATP (77%、7%)→中度异性增生(70%、30%)→重度ATP(63%、63%)→GC(60%、68%)[18].朱玉侠等[19]研究表明,在CAG组、和伴IM组、ATP组、GC组中,p53的阳性表达呈升高趋势;与CAG组和伴IM组相比,GC组Bcl-2阳性表达率上升;CAG组Bax表达水平高于CG组;p53的过度表达是导致CAG癌前病变发生的早期事件,Bcl-2的表达逐渐上调,而Bax的表达逐渐下调,两者呈负相关,表明从CAG发展到GC过程中可能存在凋亡抑制.通过上述相关研究文献表明,多个癌基因的突变和抑癌基因的缺失在信号通路中平衡失调可能是促进CAG向癌前病变甚至GC转变的重要途径.

3 中医药对CAG癌前病变相关肿瘤基因表达的有关研究

祖国医学并没有CAG这一病名,可归属中医学“胃脘痛”“嘈杂”“反酸”“痞满”等范畴.CAG病因病机复杂,多由外邪犯胃、饮食失调、情志不畅和脾胃虚弱等因素损伤胃腑,引起脾胃虚弱,气机失常,运化失职,从而诱发此病.临床表现常轻重不一,以胃脘痛、上腹部不适、食欲不振、泛酸、饱胀、恶心呕吐等为主,伴随乏力、嗳气、抑郁、焦虑等症状[20].大量的文献报道中医药对于改善CAG症状效果显著,其中针灸作为最具传统医学特色的外治法之一,在传统中医药治疗CAG中占据重要的地位,在防治CAG癌前病变方面有着很好的疗效,临床运用灸法明显改善患者胃脘疼痛症状、恢复脾胃功能及条畅气机等方面都表现出较好的临床效果[21],现论述中医药在CAG癌前病变相关肿瘤基因发挥的调控机制.

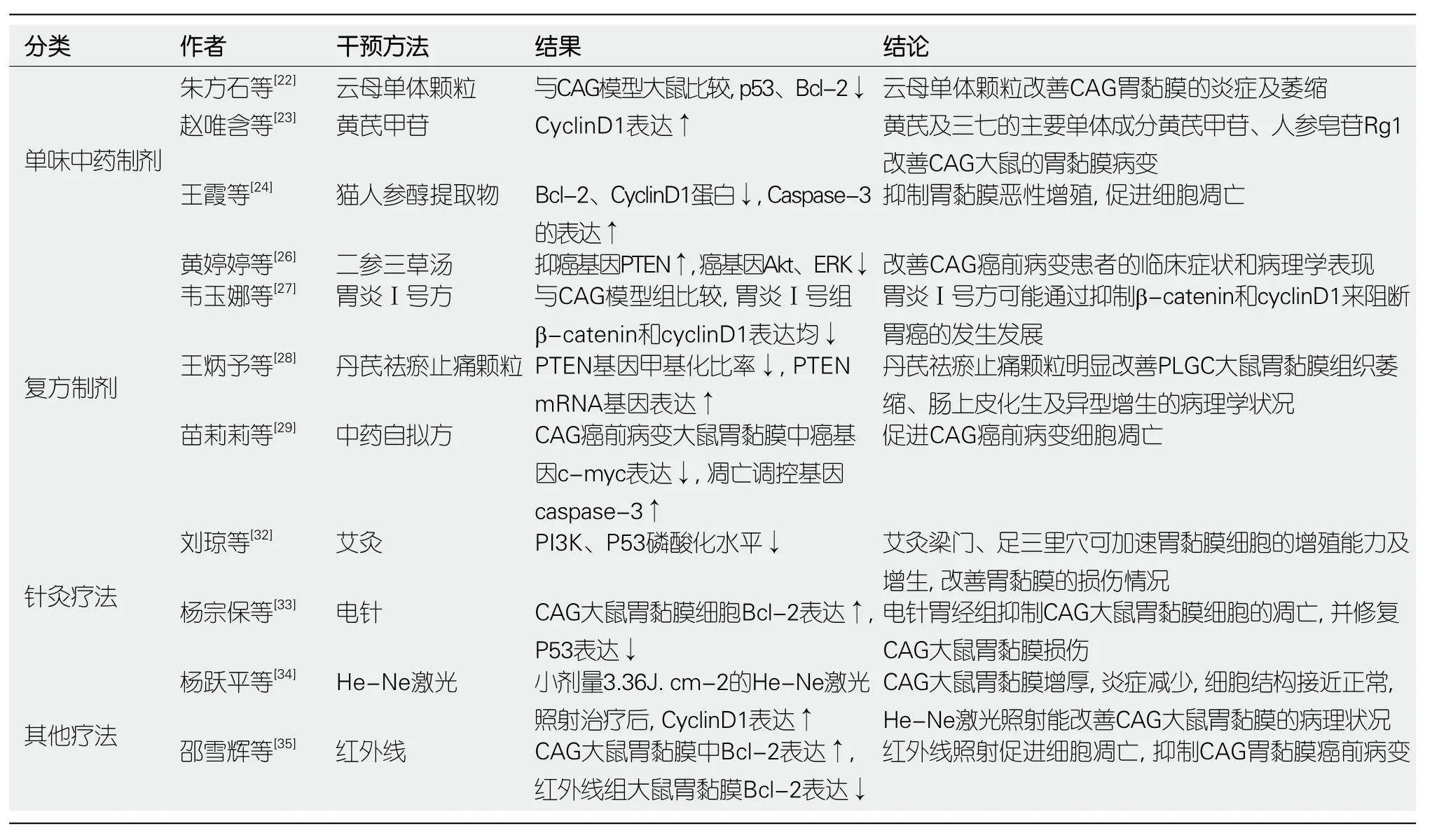

3.1 单味中药制剂 朱方石等[22]报道以CAG大鼠为研究对象,观察云母单体颗粒剂对CAG大鼠癌前病变相关基因表达的变化的情况,发现低、中、高剂量组的云母单体颗粒制剂均能抑制CAG大鼠胃黏膜p53、bcl-2过度表达,中、高剂量组尤甚,从而改善胃黏膜的炎症及萎缩的情况.赵唯含等[23]研究发现与模型组比较,黄芪甲苷高剂量组和Purmorphamine组CyclinD1表达水平升高,大鼠胃黏膜萎缩程度明显改善,结果显示在CAG发生发展过程中,黄芪及三七的主要单体成分黄芪甲苷、人参皂苷Rg1可能激活Hedgehog信号通路关键因子,进而改善CAG大鼠的胃黏膜病变.王霞[24]研究证实,猫人参醇提取物逆转PLGC的作用机制可能是其降低PLGC大鼠胃黏膜bcl-2、CyclinD1蛋白的高表达,上调Caspase-3的表达,抑制胃黏膜恶性增殖,促进细胞凋亡.另有文献报道穿心莲内酯能下调Bcl-2表达、上调Bax、caspase-3表达来抑制肿瘤增殖,诱导细胞凋亡[25].这些研究结果表明,单味中药有效提取物具有作用范围广,副作用小的效果,使中医药在治疗CAG乃至GC方面发挥更大的优势.

3.2 复方制剂 在临床研究上,黄婷婷等[26]研究发现,二参三草汤明显改善CAG癌前病变患者的临床症状和病理学表现,其提高抑癌基因PTEN和降低蛋白激酶B(protein kinase B,Akt)、细胞外调节蛋白激酶(extracellular regulated protein kinases,ERK)的表达可能是二参三草汤治疗CAG癌前病变的作用机理.在基础实验研究方面,韦玉娜等[27]研究发现,与正常对照组相比,CAG大鼠模型组β-catenin和cyclin D1表达增加(P<0.01),与模型组相比,胃炎Ⅰ号组β-catenin和cyclin D1表达降低(P<0.01),因此推断胃炎Ⅰ号方可能通过抑制β-catenin和cyclin D1来阻碍PLCG的发生发展.另有研究报道通过药物干预治疗后,丹芪祛瘀止痛颗粒组和维酶素组甲基化比率均下调,且丹芪祛瘀止痛颗粒组基因甲基化比率明显低于维酶素组,丹芪祛瘀止痛颗粒可明显改善PLGC大鼠胃黏膜组织萎缩、IM及ATP的病理学状况,其逆转机制可能是通过降低PTEN基因甲基化比率,上调PTEN mRNA基因表达实现的,并且通过该机制进一步阻断PLGC向GC的转变[28].苗莉莉等[29]通过研究表明,中药自拟方可抑制CAG癌前病变大鼠胃黏膜中癌基因c-myc的表达,激活胃黏膜上皮细胞凋亡调控基因caspase-3,促进CAG癌前病变细胞凋亡,这可能是中药治疗CAG癌前病变发挥作用的关键机制之一.由上述文献研究表明,中药在阻碍或逆转CAG癌前病变疗效上具有特色优势,通过多靶点、多途径的方式参与调控细胞凋亡、细胞周期及衰老等,它并非单独作用于单一肿瘤基因,可能调控两个及多个相关基因,其作用机制可能是通过抑制原癌基因的转录和促进抑癌基因的表达,从而防止肿瘤的发生发展.

3.3 针灸疗法 大量的研究表明[30],针灸治疗CAG的作用机理,主要是通过多种活性物质,多途径、多环节调整CAG机体的失衡状态,从而保护胃黏膜,逆转异常病理变化.江庆淇等[31]通过艾灸对大鼠胃黏膜血流量的变化的观察,发现艾灸神阙穴促进大鼠胃黏膜血流量,从而改善胃黏膜的损伤状况,起到保护胃黏膜的作用.通过文献检索发现目前关于针灸治疗CAG癌前病变相关肿瘤基因的基础研究报道颇少,据研究报道,艾灸梁门、足三里穴可调节PI3K、P53等多种相关信号蛋白质的磷酸化水平,促进胃黏膜的损伤修复,进一步说明艾灸梁门、足三里穴可加速胃黏膜细胞的增殖能力及增生,从而改善胃黏膜的损伤状况[32].杨宗保等[33]研究发现,电针胃经组上调CAG大鼠胃黏膜细胞Bcl-2表达水平,下调P53表达,提示电针胃经组对CAG大鼠胃黏膜细胞的凋亡起到抑制作用,并修复CAG大鼠胃黏膜损伤,揭示了电针在干预CAG及阻断向GC发展起到一定作用,由此可以推断针灸可以通过调控CAG相关基因来阻止CAG向GC转变.

3.4 其他疗法 杨跃平等[34]通过探讨He-Ne激光对CAG大鼠胃黏膜的影响,发现小剂量3.36 J/cm2的He-Ne激光照射治疗后CyclinD1的阳性表达率升高,大鼠胃黏膜增厚,炎症减少,细胞结构接近正常,表明He-Ne激光照射能改善CAG大鼠胃黏膜的损伤情况.邵雪辉等[35]观察红外线照射在CAG大鼠中对Bcl-2的表达,探讨红外线照射对胃黏膜癌前病变、细胞凋亡的作用,结果提示在模型对照组胃黏膜中Bcl-2呈高表达,但红外线组大鼠胃黏膜Bcl-2表达适当降低,预后效用不显著,尚需今后进一步分析验证(表1).

表1 中医药对慢性萎缩性胃炎癌前病变相关肿瘤基因表达的有关研究

4 结论

综上所述,CAG癌前病变相关肿瘤基因的表达异常是导致GC的关键因素,CAG癌前病变相关肿瘤基因并非独立存在的个体,彼此之间以及其信号通路有一定关联性,这正符合中医的整体观念.同时我们发现中医药可以修复CAG胃黏膜损伤,改善萎缩、IM及不典型增生的病理状态,阻止甚至逆转其向GC发展,但中医药对CAG癌前病变相关肿瘤基因的表达的调控机制研究仍有一些的不足之处:(1)目前大多学者研究的都是单个癌基因和(或)抑癌基因的表达,对肿瘤相关基因之间的关联性研究较少,今后的研究可以从两个及多个具有协同作用的基因或信号通路作为研究指标,探索CAG癌前病变相关肿瘤基因的关联性以及在众多信号通路之间是否存在联系.(2)针灸作为一个多靶点、多环节、多方位的治疗方法,其治疗效果也不可小觑,但针灸治疗CAG癌前病变的报道大部分停留在临床疗效观察研究,缺乏严谨的临床实验设计和科学的实验数据作为依据,专门研究针灸治疗CAG癌前病变相关机理研究以及对有关信号通路的因子实验和临床研究较少,今后学者可以从此角度上探讨CAG癌前病变发病机理,从而为临床上治疗以及预防CAG癌前病变提供新的方向.