田汉细的管家胡:同九号

2019-06-21李鹿

☉李鹿

如果不是墙上镶嵌着“北京市东城区文物保护单位——田汉故居”的石牌,恐怕没有人会留意细管胡同九号。它就像周边无数年久失修的老房子一样,大门红漆斑驳,屋顶杂草丛生。金柱大门上开了一个仅容一人通过的小门,虚掩着,轻推可入。这座二进四合院已看不出本来的格局,搭建的简易房将它切割得不成章法。每个紧闭的房间里都堆满杂物,窗棂残破,风声呜咽。没有居民阻拦不速之客,处处萧索,寒意阵阵。

关于田汉居所的描述散见于各种回忆录中:庭院里花木茂盛、翠竹挺拔,还有田汉与母亲搭建的瓜棚豆架,从书房窗口望出去,像是镜框里装着一幅郑板桥的水墨画,一派田园归隐气息。田汉为人慷慨豪爽,在戏剧界被称为“田老大”,据说“除了尼姑,三教九流都有朋友”,家中宾客不断……眼前所见无法和那些风雅快意的情景联系在一起。时光仿佛从1965年、田汉被突然逮捕的那个深夜就已定格,这里仍像主人猝然离去时那样凄清荒芜,五十余年人世变幻,都没有为这座庭院重新注入色彩与温度。

安家

连接外院与内院的走廊边有两个房间,东房上挂着招牌:中国田汉基金会,这也许是整座院中唯一人气聚集的地方,田汉的长孙田钢在这里担任基金会办公室主任。田钢说,这间屋子起初住着中国戏剧家协会的工作人员,“文革”前夕他的叔叔,即田汉次子田大畏住在这里。现在,室内摆满田汉研究相关书籍和田汉的照片。

基金会对面的西房原是田汉母亲的卧室,田汉被捕后,老母亲去世,田汉的儿女下放在各地劳改,院子被文化部留守处的造反派占据,后来成为剧协职工宿舍。20世纪90年代初,夏衍、阳翰笙、巴金、冰心、袁雪芬等15人集体上书中央,倡议拨款成立田汉基金会,以纪念他们敬重的老战友。1995年,基金会成立,在这座早已成为大杂院的故居中争得一间屋子作为办公地点。

田钢说,细管胡同九号(当时门牌为六号)当年并不是田汉的私人空间。新中国成立后,田汉历任中国剧协主席和党组书记、全国文联副主席等职务,在同级别的干部中,他的住宅待遇相对较低。田汉研究会秘书长沈毅大学毕业分配到剧协工作时,曾寄宿在后院小客房。他写道:“田汉的住处,远非独门独户。这个院子的前院有一排是传达室和几间小房间,住着剧协的几位工作人员,旁边有公用厕所。”“厨房几乎是院子里的人轮流使用,有时候小水池堆满剧协工作人员的脏衣服,偶尔看见小水池里有一条活蹦乱跳的草鱼,那便是湖南保姆准备给田老一家改善生活了。”

田汉一生颠沛流离,20世纪二三十年代大部分时间在上海租房子住,搬家不下五次:1935年他在上海被捕,解送至南京,母亲和家人也迁至南京,迎接他出狱;抗战爆发后,他与家人分分合合,在武汉、长沙、桂林、重庆、贵阳等地辗转;1948年与夫人安娥赴解放区;1949年随军进入北平,暂居北京饭店、戏剧改进局宿舍、文化部宿舍等地。直到搬到细管胡同,田汉才终于“安家”,和妻儿、母亲团聚在一起。

到细管胡同定居后,田汉八十多岁的母亲易克勤不改勤劳俭朴的生活习惯,在院子里选了一块空地,让田汉把土挖松,母子俩一起施肥播种,栽培了茄子、黄瓜、扁豆、辣椒、南瓜等各种蔬菜。田汉对瓜果更感兴趣,亲手种了枣树、葡萄、梨树等。田钢小时候住在外公欧阳予倩家,每个周末都跟父母来细管胡同看望爷爷和曾祖母。在田钢童年的记忆中,爷爷培育果实的技术比较业余,他种的梨子很不好吃,葡萄倒是很得大家喜欢。

田汉故居:细管胡同9号

说起欧阳予倩,这位中国戏剧艺术先驱的故居虽不开放,但也小有名气,因为那座房子临近北京地铁五号线张自忠路站口,是去往“文艺青年圣地”南锣鼓巷的必经之路。那是一座中西合璧的精致平房,大门为拱形砖砌西洋式,街门两侧的南房是中式起脊合瓦屋面,前廊和门窗富于欧洲风情。门边嵌着东城区文物保护单位石牌。向东步行八十米,是段褀瑞执政府旧址;向北五百米,即抵田汉故居。欧阳予倩故居现不开放,为戏剧研究机构使用。

欧阳予倩比田汉年长十岁,都是湖南人,都曾留学日本,1922年,他们一见如故,成为终身挚友,后来还结为儿女亲家。田汉长子田申和欧阳予倩的女儿欧阳敬如1950年结为连理,育有女儿田元,儿子田钢、欧阳维。

“田老大”和“戏剧妈妈”

田汉九岁丧父,母亲易克勤靠缝洗衣服、采茶、典当衣物将三个儿子抚养成人。田汉身为长子,聪明懂事,从小最得母亲疼爱和器重,他对母亲的孝顺在文艺界更是出了名的。1922年,从日本留学归来刚在上海落脚,24岁的田汉就给母亲寄钱,把她从湖南老家接来上海同住。此后易克勤大部分时间都跟着儿子四海为家。

从哈同路民厚北里,到霞飞路宝康里亭子间,再到法租界金神父路的石库门弄堂,田汉家始终是左翼文艺青年的大本营。许多到上海孤身闯荡的年轻人,都在田汉家长期蹭饭,睡沙发,打地铺。周扬、廖沫沙、陈白尘、金焰、江青等,都在田汉家做过“食客”。有一次,洪深去田汉家,看到田老太太煮一大锅饭,感到奇怪。老太太说,每天有十几口子人吃饭,做少了不够吃。为了支持田汉的戏剧事业,易克勤还把自己唯一的氅裘交给儿子去典当。

田汉乐于助人,交友广泛,在电影戏剧圈赢得了“田老大”的称呼,而易克勤则被大家尊为“戏剧妈妈”。老人家爱热闹,几乎每年“戏剧妈妈”过生日,田汉都要邀一大群朋友来家里给她祝寿,这个习惯一直持续到20世纪60年代。

平日里,只要空闲,田汉也喜欢临时动议,在家中组织沙龙。1961年7月,田汉请了话剧界、戏曲界的许多朋友来家里,听盖叫天谈艺术经验,从上午9时直谈到下午3时。曹聚仁曾调侃“田老大”请客是很“可怕”的,他出手一招呼就是一大群人,也不管坐得下坐不下,准备的饭菜够不够吃。这次沙龙也是如此,田汉和梅兰芳陪盖叫天坐在上首沙发,来的人太多,著名老生李少春只能坐在写字桌上。小小客厅,可谓“人才挤挤”。

如今,站在这个客厅门前,只见门户紧闭,有扇窗子残缺半块玻璃,一只野猫突然蹿了出来。

1961年这次“戏曲沙龙”之后几天,梅兰芳突发心脏病逝世,仿佛宣告着一个时代的终结。那也许是田汉家最后的一段热闹时光。那一年,田汉的剧本《关汉卿》出版,同年他创作的京剧《谢瑶环》上演。反右运动和“三年自然灾害”刚刚过去,这两出以“为民请命”为主题的历史剧,显得意味深长。1964年,剧协召开了一场“田汉批判会”,田汉在检讨《谢瑶环》时谈道:“有同志提出关于在戏里提倡合法斗争,我主观上没有这个意思……我只能说是那些‘为民请命’的思想在作祟,以致不自觉地、很难压抑地表现出来。”

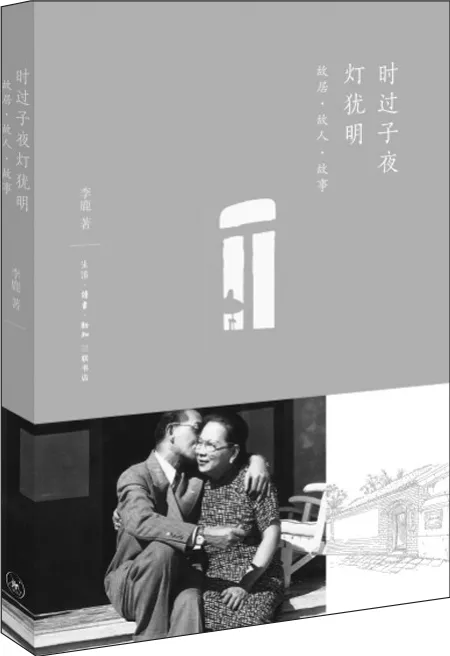

20世纪40年代,田汉与夫人安娥在桂林

从那时起,田汉的一举一动基本都处在被监控中,文艺界人士去他家聊天,难免隔墙有耳,招惹是非,大家便很少串门。当时住在田汉家中的沈毅回忆:“到现在我不懂:每当更深夜静的时候,往往到了深夜一两点,田老的书房灯光依然,他是在写检查,还是老骥伏枥,在构思新的剧作或诗作,还是预感到大难临头,出路何在?在回忆和总结自己的一生?”

在家中被捕

1966年,周扬、夏衍、田汉、阳翰笙作为文艺黑线人物被打倒,细管胡同贴满批判田汉的大字报。7月,田汉被集中到社会主义学院集训班,接受教育和批判。8月经过多次游街、批斗、殴打后,他被暂时允许回家。田汉长子田申写道:“九十多岁的老祖母,好不容易盼到了儿子的归来,抚摸着他的脸颊和双手,深陷的老眼里露出欣慰的光芒。安娥妈妈虽然偏瘫,也在接受审查和批判,但总之在满城杀气冲天之中,能在这残存的小窝里得到片时的团聚,也感到极大的幸福。”

1966年12月4日深夜,一群不明身份的人突然闯入细管胡同小院,将睡梦中的田汉抓起来。他没有特别惊慌,先和安娥默然告别,然后来到母亲床前,握着她的手说:“妈妈,您放心吧。事情总会清楚的,我会再回来的。”

1935年2月,中共江苏省委和上海文委被破坏,田汉入狱。一直以来有个广为流传的浪漫说法:《义勇军进行曲》的歌词是田汉在狱中突发灵感写在香烟纸上的。事实上,歌词在入狱前就写好了。几个月后田汉被保释出狱,《义勇军进行曲》已作为电影《风云儿女》的主题曲,传唱大江南北。那一次有惊无险,使田汉的母亲始终相信,儿子即使被冤枉逮捕,也一定能回家。

这一次田汉没有回家,也再没能和任何亲人见上一面。起初还有人来细管胡同,让家属给田汉捎粮票和衣物。易克勤特意准备了几个红苹果,田汉收到后捎回纸条说:“妈妈请放心,我一切都很好。苹果舍不得吃,看看它就像看到了妈妈……”几个月后,再没有人来家中传递物品,田汉与外界彻底隔绝。易克勤每天坐在门口等,一直等到1971年12月,一百零一岁的老人在绝望中去世,身边只有陪伴她多年的老保姆——湘剧名优陈绍益的夫人。

田汉长子田申当时正在襄樊劳改,得到消息后回京奔丧,带着儿子田钢赶到易克勤床前。“曾祖母就是在这间屋子去世的,”田钢指着田汉基金会对面的一扇紧闭的门说,“我在这儿陪了她一晚上,第二天送到火葬场。曾祖母去世后,这院子里就不再有我们家的人了。”

听陈保姆讲,易克勤临终前还在念叨着“寿昌什么时候回来”。寿昌是田汉的本名。易克勤生的第一个儿子不幸夭折,六年后再次得子,家人视若珍宝,给他取名寿昌,希望他长命百岁。

成为大杂院的“文保单位”

全家都不知道,田汉已经在1968年12月去世。田汉患有糖尿病,拘押期间身体和精神受到折磨,又得不到药物,病情急剧加重,高血压、心脏病齐发,被送进301医院。1975年5月,“中央专案组”突然召集田汉的家属子女到细管胡同旧居集合,在此宣布了田汉的历史结论:田汉已死于1968年12月10日。定为叛徒,永远开除党籍,没收一切书籍材料。多年来,家人和朋友始终以为田汉还活着,被关在无人知晓的地方。

田汉封存九年的客厅、书房、卧室被打开,近十万册藏书、字画、书信、照片全部被一扫而空,有的当场被烧毁,有的不知去向。田汉住院和火化的时候,登记的名字是“李伍”,没有人知道他是谁,骨灰无人认领,直接撒进泥土。1979年,田汉恢复名誉。开追悼会的时候,全家拿不出一张照片,最后在新华社资料库里找到一张作为遗像。骨灰盒里放的是他的一副眼镜、一支钢笔、一枚图章,以及一册《关汉卿》剧本和《义勇军进行曲》的乐谱。

1986年细管胡同九号被定为“北京市东城区文物保护单位”,但实际上并未得到真正的保护和修缮。田汉曾经居住的房间现在都是锁着的,透过窗户可以看见里面堆满杂物,门窗破败陈旧,应该已无人长住,只是仍然占据着作为“储物间”。问及田汉故居是否有开放参观的打算,田钢说:“基本没有可能,我们没有足够的资金请现在的住户迁出。”

“葡萄架和梨树都被砍了。”田钢对着空落落的院子说。只余前院一棵枣树,这是田汉留在此间唯一的生命印迹。院中搭建的锅炉房使本不宽敞的空间更显局促,枣树历经半世纪风雨,深褐色的枝丫攀过屋檐和烟囱,向高远处顽强延伸。