大清帝国的赎刑:基于《刑案汇览》的实证研究

2019-06-18熊谋林

●熊谋林 刘 任

一、引言:重新认识传统赎刑

赎刑在四千年中华法制史上具有重要地位,从夏朝到大清均以各种方式存续。然而,赎刑常被看成是司法特权的象征,尤以“富者得生,贫者坐死,自汉以来,议赎法者皆以此为言”为代表。〔1〕参见沈家本:《历代刑法考》,商务印书馆2016年版,第393页。鸦片战争后,伴随西方刑事法律的传播和帝国统治力的衰落,晚清诸士基于“收回法权”和“变法图强”而作新律。〔2〕参见高汉成:《晚清刑事法律改革中的“危机论”——以沈家本眼中的领事裁判权问题为中心》,《政法论坛》2005年第5期。最终,以日为师的《大清现行刑律》废纳赎、赎罪而设罚金,并经《钦定大清刑律》取缔收赎后彻底废除赎刑。〔3〕参见怀效锋主编:《清末法制变革史料》下卷,中国政法大学出版社2010年版,第277页、第472页;高汉成:《论罚金刑在近代刑法中的确立——以1907年大清刑律草案的相关规定为视角》,《政法论坛》2007年第4期。自此,近代刑法得以登堂入室,并一度成为北洋政府和民国时期的重要法律参考,〔4〕参见张国福:《关于北洋政府援用清末法律的依据问题》,《法学杂志》1986年第1期;谢冬慧:《民国刑法的修正与完善之考析》,《刑法论丛》2016年第4期。取而代之的罚金刑成为可独立适用的刑种。〔5〕参见范明辛、雷晟生:《中国近代法制史》,陕西人民出版社1988年版,第129页以下;张希波:《中华人民共和国刑法史》,中国人民公安大学出版社1998年版,第325页以下。新中国虽声称废六法全书,〔6〕参见田酉如:《彭真与改革开放新时期法制建设的起步——新中国第一部刑法出台内幕》,《百年潮》2009年第1期。但1979年的《中华人民共和国刑法》仍难免“循前制”和“习西制”,继续将罚金纳入当代刑法体系。〔7〕参见高铭暄、黄薇:《25年曲折立法路:见证新中国第一部刑法诞生的艰辛》,《国家人文历史》2011年第7期。

由此看来,现代意义上的罚金刑本是舶来品,而赎刑才是中国传统刑罚的精髓。遗憾的是,盖因“不公”和“废制”所形成的固定思维,清代赎刑及其应用在过去百年皆未被深入研究,这成为片面理解或误解大清乃至整个传统赎刑的重要原因。因此,要正确理解赎刑,必然绕不开鸦片战争前的大清刑事司法,此乃“挖掘和传承中华法律文化精华,汲取营养、择善而用”的应然选择。〔8〕参见习近平:《加快建设社会主义法治国家》,《理论学习》2015年第2期。一方面,清承明制,〔9〕参见邱汉平:《历代刑法志•清刑法志》,商务印书馆2017年版,第585页。明袭唐律,唐律又承诸朝之精华。〔10〕参见魏源全集编辑委员会:《魏源全集•皇朝经世文编•书唐律后》,岳麓书社2005年版,第12页。另一方面,鸦片战争又是中国法律文化的转折点,随着通商口岸和领事裁判权在华确立,以及商贸、传教和域外文化传播,西方法制文化逐渐影响着中华法制文化。〔11〕参见李启成:《领事裁判权制度与晚清司法改革之肇端》,《比较法研究》2003年第4期。因此,将鸦片战争前的赎刑特点梳理出来,不仅以史为鉴可正视听,还能为反思当代罚金刑提供参考。

纵观既有的赎刑研究,立法层面的研究成果较为丰富,但对其司法适用却有不少臆断。对鸦片战争前的大清赎刑司法展开实证研究,可客观评价其适用特点和法制状况。为此,本文第二部分为大清赎刑基本回顾,主要勾勒出其继承和发展轨迹。第三部分为研究资料、编码、设计,主要介绍案例的采编和数据库搭建,以及研究议题和方法。第四部分为研究发现,展示各种涉及赎刑司法的描述和推论分析结果。第五部分为案例解读,结合刑部或皇帝的裁判依据,解释赎刑的公正性。第六部分为结语。

二、大清赎刑的基本回顾

清初比照明律制定《大清律集解附例》,历经四朝初步编成《大清律例》。瞿同祖指出,“律文除涉及官制职称、货币单位和徒罪科刑不同明制,以及少数律文有修改增删”外,《大清律例》中各种内容基本沿用前朝规定。〔12〕参见瞿同祖:《清律的继承和变化》,《历史研究》1980年第4期。清朝吸收明律“律得收赎”和“例得纳赎”后,主要将赎刑分为纳赎、收赎和赎罪。〔13〕参见马建石、杨育棠:《大清律例通考校注》,中国政法大学出版社1992年版,第195页。纳赎沿袭了明朝例赎中对“有力者照律纳赎”的相关规定,收赎继承《大明律》中有关律赎规定,赎罪则是将“官员正妻及例难的决并妇人有力者”从明朝例赎中抽离出来单独规制。〔14〕参见王新举:《明代赎刑制度研究》,中国财政经济出版社2015年版,第179页。立法体例上,《大清律例》将法典中的应赎条款详列于五刑之后,这更加方便司法者引用。〔15〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书。在赎刑的替换物方面,因做工、运灰等项目在清朝已不再施行,故在编纂《大清律例》时将“运炭、运灰、做工”等字全行删改。〔16〕同上注,第197页。

及至乾隆三年(1738年),清廷以《大明律》“纳赎诸例图”为模板,勘修了《大清律例》中的“纳赎诸例图”,并新增了“过失杀伤收赎图”“徒限内老疾收赎图”和“诬轻为重收赎图”,〔17〕田涛、郑泰点校:《大清律例》,法律出版社1998年版,第47页。从而使赎刑的适用更为清晰、直观。与明律相比,《大清律例》中的“纳赎诸例图”则呈现出继承和发展的混杂局面。《大清律例》的“纳赎诸例图”承袭的是明律“纳赎诸例图”中有关“(京)外在”的纳赎规定,但大清的“纳赎诸例图”又涵盖了收赎与赎罪等本不属于纳赎的内容。除适用赎罪的“有力”“稍有力”罪犯可用纳米、纳谷、做工等方式折银上缴外,《大清律例》“纳赎诸例图”中的收赎与赎罪只能以银两方式缴纳。同时,“过失杀伤收赎图”“徒限内老疾收赎图”和“诬轻为重收赎图”等特殊情形也只能以银两方式赎罪。对比明清两朝的“纳赎诸例图”可以发现,清朝有关“有力”“稍有力”的诸多规定均直接沿用明朝。以笞二十纳赎银额为例,清朝“纳赎诸例图”和明朝“纳赎诸例图(外在)”中皆规定为“有力者纳米一石或谷二石;稍有力者赎银四钱五分”。

不过,大清赎刑也发展出不同于前朝的新类型。一方面,《大清律例》创设有针对官员犯罪的赎刑制度。清朝将明朝的“罚役”和“赎罪”相结合,增加了需由皇帝决定的“发往军台效力赎罪”的军赎制度。〔18〕参见张荣峥等点校:《大清律例》,天津古籍出版社1993年版,第580页。军赎源于明朝充军,〔19〕参见王伟凯:《〈明史•刑法志〉考注》,天津古籍出版社2005年版,第84页。又与发遣刑相似,文献显示始于康熙时期。〔20〕参见柏华:《清王朝罪犯发遣新疆制度》,《社会科学辑刊》2017年第2期。因此,军赎兼具武官从军“赎罪”和文官“罚役”等开垦边疆的双重特征,故依然是赎刑之列,唯主体特例也。〔21〕参见齐清顺:《清代“废员”在新疆“效力赎罪”》,《清史研究》2001年第3期;周轩:《清代新疆流放人物述略》,《西域研究》1993年第1期。另一方面,《大清律例》对不得纳赎而情有可原者,也设奏闻请旨的捐赎制度,并专用于筹款事宜。捐赎始用于顺治年间,并在雍正《营田例》和《运筹粮运事例》中成为定制。〔22〕参见魏淑民:《司法•行政•政治:清代捐赎制度的渐进式考察——以乾隆朝江苏省朱捐赎大案为中心》,《中原文化研究》2013年第5期。

甲午战争后,适用近两百年的《大清律例》因清末修律运动而黯然退场。1910年,新颁布的《大清现行刑律》废除了赎刑中的纳赎和赎罪,改笞杖为罚金,但对收赎稍作改动后予以保留。〔23〕参见吉同钧:《大清现行刑律讲义》,栗铭徽点校,清华大学出版社2017年版,第31页。《大清现行刑律》并未就收赎作专门规定,而是散见于其他条文,但其内容与《大清律例》相比仍有所不同。例如,《大清现行刑律》特别规定“妇人犯罚金罪名”和“犯奸及例内载明应收所习艺者”不可赎,〔24〕参见吉同钧:《大清现行刑律讲义》,闫晓君整理,知识产权出版社2017年版,第3页。但“老幼废疾及过失杀伤情可矜者”按律仍可收赎。〔25〕同前注〔23〕,吉同钧书。及至1911年,清廷公布由冈田朝太郎主持起草的《钦定大清刑律》,这部未能实施的近代刑法废除了收赎制度,〔26〕同前注〔3〕,怀效锋主编书,第285页。从而标志着历经四千多年的传统赎刑彻底消亡。〔27〕参见陈新宇:《〈钦定大清刑律〉新研究》,《法学研究》2011年第2期。

一言以蔽之,《大清律例》基本延用了夏商周以来的传统,在赎刑层面上广泛继承和发展了自秦汉以来的律例定制。〔28〕本文初稿对前朝赎刑有详细梳理,后因版面需要而删减,读者可查阅作者其他成果。一方面,《大清律例》“五刑俱有应赎之款”的渊源最早见于先秦,〔29〕参见长孙无忌等:《唐律疏议》,中华书局1983年版,第5页;吕利、曹云飞:《秦简中的赎——睡虎地秦墓竹简研读札记》,《山西大学学报》(哲学社会科学版)2007年第5期。且秉承自汉代以来的禁赎对象,〔30〕参见曹旅宁:《张家山汉律赎刑考辨》,《华南师范大学学报》(社会科学版)2006年第1期。并吸收北齐的“重罪十条”和隋唐以来的“十恶”等条文。〔31〕参见李敖主编:《唐律疏议•佐治药言》,天津古籍出版社2016年版,第313页以下。另一方面,在适用的犯罪类型上,大清对于过失杀人收赎的规定至迟可追溯于汉代,〔32〕参见张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简(二四七号墓)》,文物出版社2001年版,第11页。老幼废疾和妇人收赎则可见于唐律。〔33〕同前注〔29〕,长孙无忌等书,第34页。

应当肯定,大清在保障赎刑公平性上做了诸多努力,极大地弥补赎刑制度的缺陷,主要集中在以下两点。首先,在赎刑金额上,大清按不同对象设置了可承担的金额。较之汉代以“金”“斤”为单位的巨额赎金,〔34〕同前注〔32〕,张家山二四七号汉墓竹简整理小组书,第22页;安志明:《金版与金饼:楚汉金币及其有关问题》,《考古学报》1973年第2期。明律大幅度降低了赎金,〔35〕参见姚旸:《明代赎刑考略——兼论赎刑的纳钞纳米之制》,载中国明史学会编:《明史研究》第8辑,黄山书社2003年版,第55页。大清更是按不同类型赎银异制。纳赎虽以银“两”“钱”计算,但收赎、赎罪一般仅以“钱”“毫”“厘”为单位,这无疑降低了平民用赎的门槛。〔36〕同前注〔17〕,田涛、郑泰点校书,第47~61页。其次,大清在吸取明律罚役、纳物、折银赎法不一、难以计算等教训后,〔37〕同前注〔14〕,王新举书,第184页。直接规定低价的折银制度,进一步提高赎刑的可操作性。虽然仍有较大金额的捐赎,但这并没有影响广大平民适用收赎,这正是大清不同种类赎刑相互补充的力证。但问题是,《大清律例》所规定的“五刑俱有应赎之款”是否能在司法中得以运用,以及平民可赎的立法机制是否在实践中也是如此?这正是本文探索的课题,下文将利用《刑案汇览》中的案例分析作答。

三、研究资料与设计

(一)研究素材

《刑案汇览》已成为研究清代司法的一个重要工具。就海外学者来说,最著名的应该是布迪和莫里斯在1959年摘选、翻译的190个案例,为观察《大清律例》在帝国司法中的作用贡献巨大。〔38〕参见[美]D.布迪、C.莫里斯:《中华帝国的法律》,朱勇译,江苏人民出版社1995版,第1页“序言”。国内学者对《刑案汇览》的研究成果数量颇丰,〔39〕以“刑案汇览”为关键词,“百度学术”搜索出177个文献(搜索日期:2018年1月27日)。但系统研究汇览案例的文献相对较少,尤其是开展实证分析的成果更为稀缺。

本文的研究素材为北京古籍出版社2004年出版的《刑案汇览(三编)》(共四本)。该书涵盖《刑案汇览》《续增刑案汇览》《新增刑案汇览》。因主题为鸦片战争前的大清帝国刑事司法史,未对以光绪和同治年间案例为主的《新增刑案汇览》 进行研究。据张晋藩、林乾介绍,同期的刑案汇编有几十种,但《刑案汇览》以案多和跨度长备受推崇。〔40〕参见祝庆祺等:《刑案汇览(三编)》,北京古籍出版社2004年版,第4页“序言”。然而,以《刑案汇览(三编)》(以下简称“古籍版”)为分析样本,讨论大清赎刑可能存在两个不足。一方面,古籍版删减了“赦款章程,及少数不涉及具体案例的条款”,《刑案汇览》和《续增刑案汇览》实际所收录的案例数量至少比宣称的“5 600余件”少800余件(见表1);〔41〕同上注,第1页“出版说明”。另一方面,《刑案汇览》主要收录的是刑部或皇帝等中央机构审理的案件,地方司法的一般裁判情况仍有待考证。因此,本文有关大清赎刑的讨论还需继续验证,但在解决未知问题前进行探索还是利大于弊。

(二)资料概览

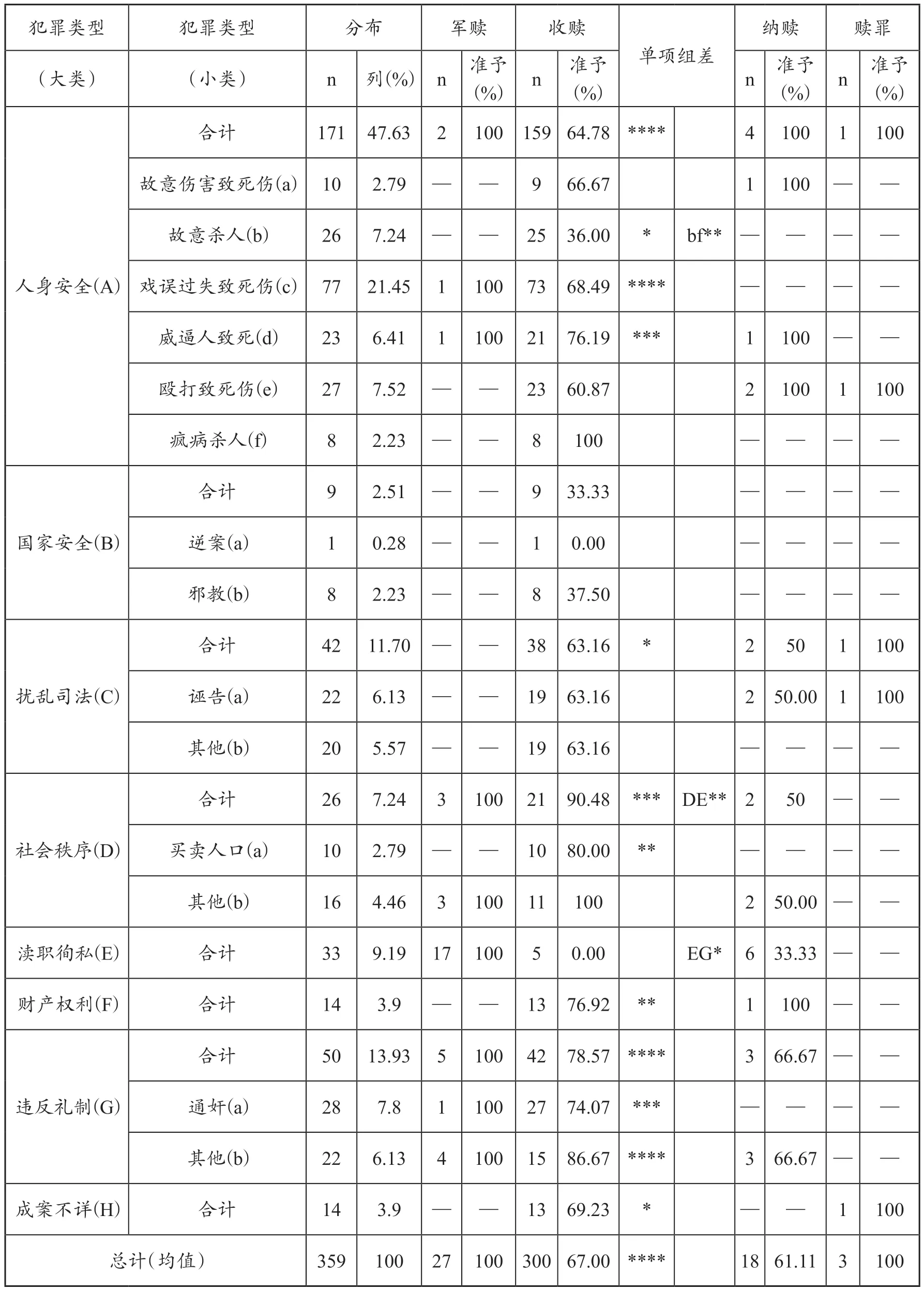

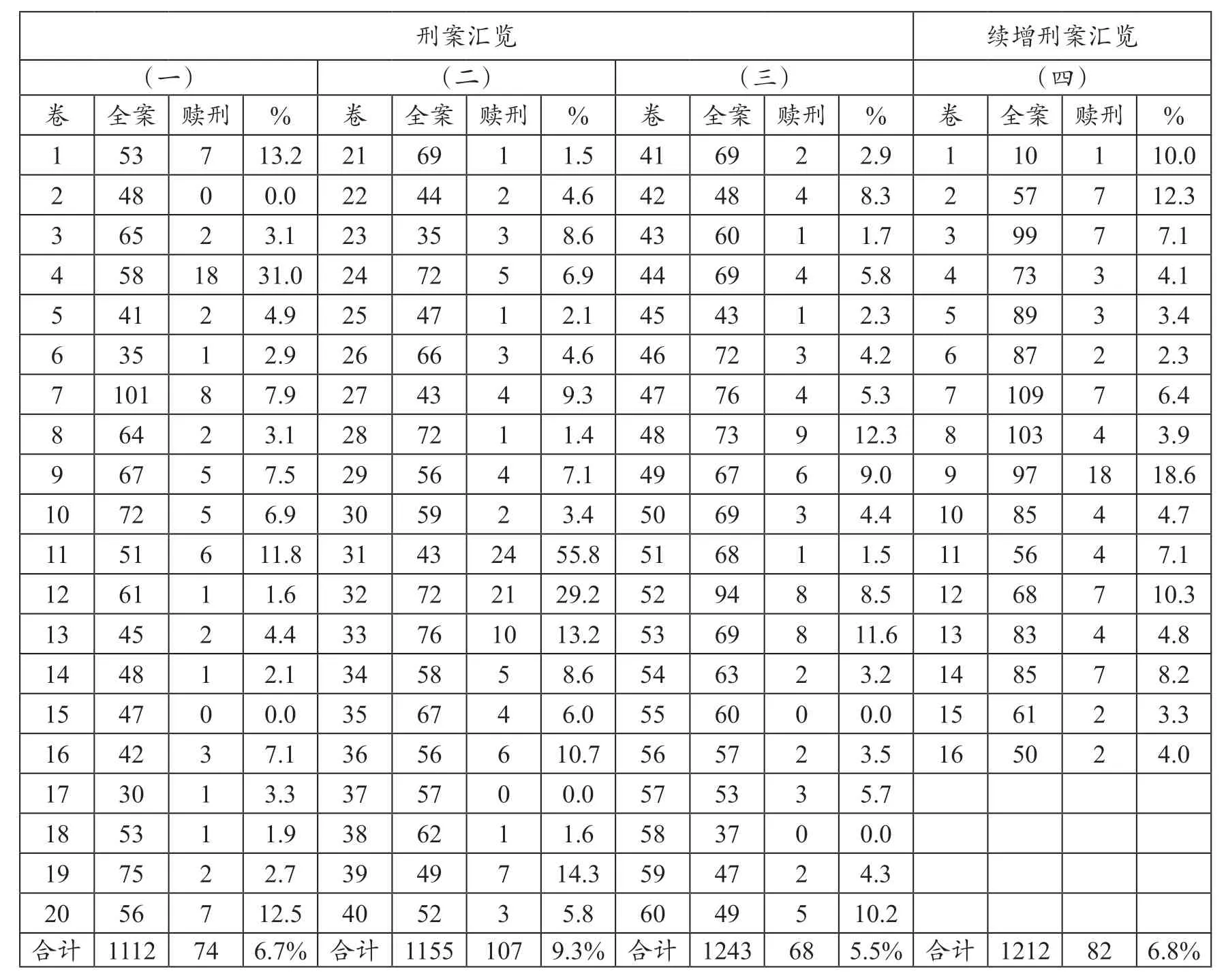

表1是本文所研究的案例情况,除33件无法判断年号的案例以外,《刑案汇览》和《续增刑案汇览》共计4 722件命名的案例。这些案件由说帖、成案、通行、邸抄、集案五部分组成,案例落款的帝号和年号可整理出裁判的年份。其中,前三本《刑案汇览》共计60卷,完成时间为1834年,裁判的案件横跨1736~1834年,共计3 560件。第四本中的《续增刑案汇览》于1840年完成,收录1824~1838年裁判的案件,共计1 212件。总体来看,四本案例汇编分布较为均匀,各占案例约四分之一。

表1 《刑案汇览(两编)》中的案例汇编情况

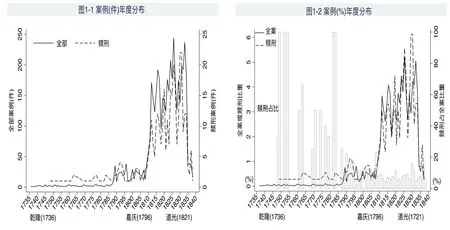

图一是根据裁决时间制作的年度分布图,图1-1是涉赎刑案在各年度的频数,图1-2是涉赎案占当年度所收案件的百分比。如图一所示,《刑案汇览》中的案件主要集中在1810~1834年,1736~1810年和1835~1838年分别只占12.22%、2.77%。因此,汇览最能反映1810年以后25年内的大清司法情况,但其他年份的案例仍可作为参考。图一两图分别显示,涉赎案件的发案趋势与全案数量基本吻合。除1785年以前有些年份所编案例只有涉赎案件(100%)外,1810年后各年度基本维持在7%左右,这与附录一按“卷”统计出的赎刑案比例基本持平。

图一 《刑案汇览》和《续增刑案汇览》中的案件年度分布图

《刑案汇览》除卷一专门收录“赎刑”案件外,大量涉赎案例还散见于他卷,主要以各地都抚、刑司上报刑部或皇帝的咨、奏、题等方式呈现。附录一是汇览各卷中的涉赎案分布情况,赎刑案平均占总案的7%(5.5%~9.3%)。除5卷无赎刑案例外,其他70卷(1~24件)内均有涉及。如此看来,清代赎刑的适用范围较广泛。从案件本身来看,部分收录的赎刑个案中还包含有先前的“成案”,本文同时对此两类案例进行采编分析。359个涉及赎刑的案例中,祝鲍编撰的直接案例为331件,先前的比附案例(成案)为28件。成案在律例不符的条件下被赋予法律效力,因此在断案引证时有法理依据。〔43〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第6页“序言”。

(三)变量与编码

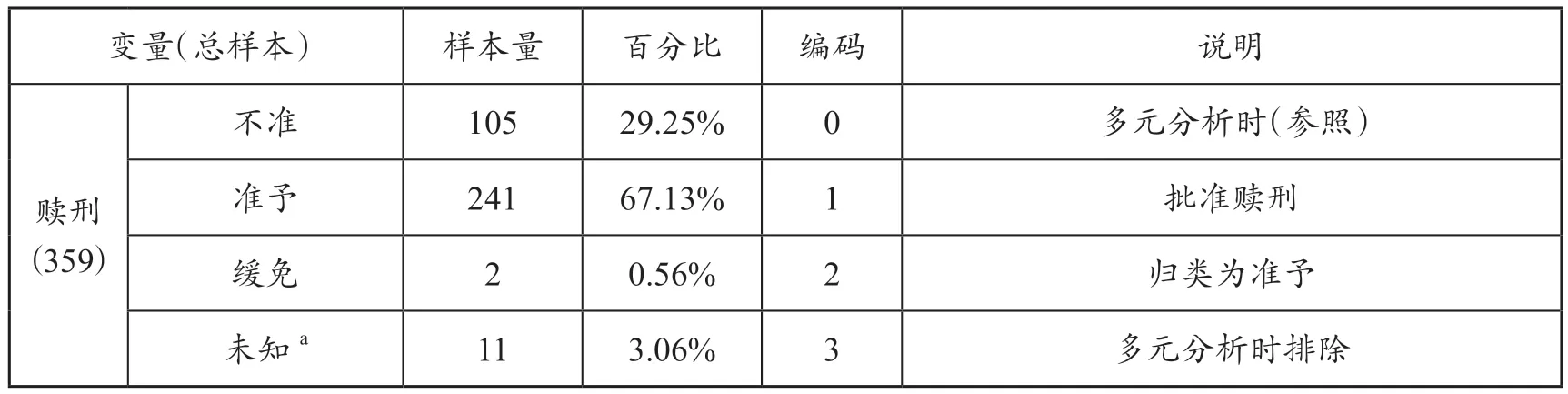

有关清代汇编案例的研究,学界已有探索。陈志武等利用清代1732~1895年间《刑科题本》中近五千件命案记录,对民间借贷双方的关系有定量分析。〔44〕参见陈志武等:《民间借贷中的暴力冲突:清代债务命案研究》,《经济研究》2014年第9期。借助他们的经验,我们先用汉字将汇编中的若干关键变量录入Excel。然后,借助工具导入Stata软件,用“encode”命令对案例进行数据化处理后,对相关变量进行结构化编码(见表2)。除出版信息和裁判时间外,结构化数据包括案件来源地、人口信息(性别和年龄)、身份地位(官员等)、健康状态(废笃疾等)、犯罪类型(哪类犯罪)、刑罚(五刑等)、赎刑类型(军赎、收赎、纳赎、赎罪)、裁判结果(是否批准、批准方式)等。因部分类别样本较少,故将相似变量整合在一起。例如,将废疾与笃疾(5例)归入“废笃疾”,精神病与聋哑人(1例)归入变量“精神病聋哑”。总体来看,汇览中的赎刑共四种,并以收赎为主。遗憾的是,大量案件未描述赎刑金额,故难以对金额的影响因素展开量化分析。

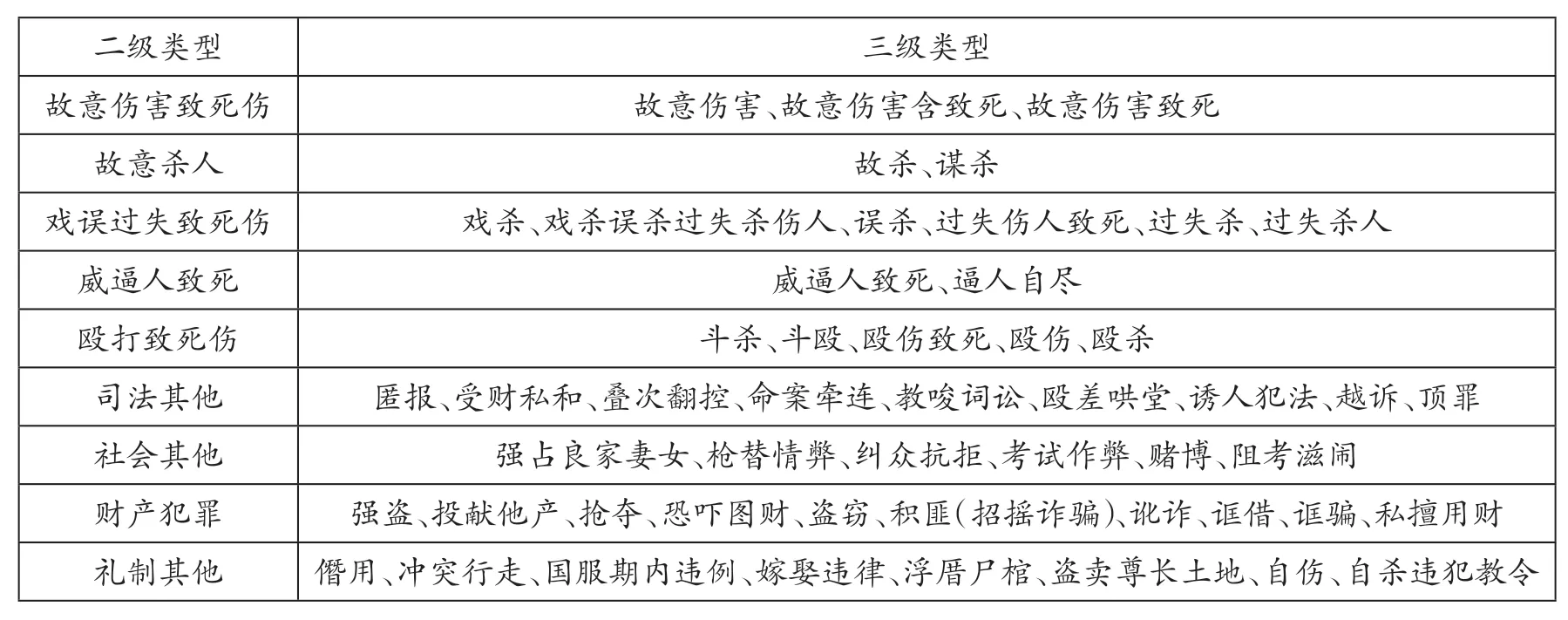

由于《大清律例》和汇览中的犯罪名目较为松散且混杂,研究团队按三步骤分别对各种犯罪进行命名、归类和整合。第一步,参考汇览目录中的命名和案例细节,首先归纳出近60个三级犯罪类型,主要根据目录中的案例显著性字段重新命名(附录二)。同时,对无法从目录中识别案例类型的,根据其事实细节进行命名,如“两人踢毽相戏误踢旁人身死”案定义为“戏杀”。〔45〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1148页。相反,《汇览(一)》将案例“殴死人命减流之犯呈请减罪”归入赎刑卷内,〔46〕同上注,第7页。该案描述的细节被刑部认为定性有误,我们重新将其命名为“斗杀”。第二步,根据第一步命名后的三级犯罪类型,重新归类为17个二级分类。例如,“故意伤害致死”和“故意伤害”归类为“故意伤害致死伤”。同理,“戏杀”“误杀”“过失杀”“戏杀误杀过失杀伤人”归入“戏误过失致死伤”。第三步,按照第二步归类后的犯罪类型,参考当前的刑法排列规则,大致归纳为人身安全、违反礼制等7个一级大类犯罪。另有14起涉及程序问题的案件,犯罪事实不详,故归入“成案不详”。

表2 《刑案汇览(两编)》中的案例编码表

(续表)

大清刑罚体系较为复杂,汇览中的涉赎案例既有笞、杖、徒、流、死等五刑,也有军流、鞭、监、枷、发为奴、革去功名等五刑之外的附加或独立适用刑罚。与此同时,涉及赎刑的具体刑罚执行方式也各有差异,如死刑就有绞、斩、绞监候、斩监候四种。从整体情况来看,多种刑罚混合使用情况较多。因此,本文采用刑种分别归纳法进行整理,将个案的刑种拆分后分别编码计数(1=有,0=无)。例如,“将调奸之夫兄殴死比例减流”中,案犯被判杖一百,流三千里,则杖刑(=1)和流刑(=1)均有记录。除62件另、未等处罚不明的案件外,汇览中有194件是单独刑罚。剩下103件案例多种刑罚混合使用,主要是杖、徒、流交叉使用或与其他刑罚混用。鞭刑只有2例,且和枷合用,故未对鞭刑单独归类。

(四)问题与方法

表2的描述统计已能看出有关涉赎案件的具体分布,但赎刑是否批准,以及因何原因未被批准还无法作答。下文围绕如下问题展开分析,以期展现出大清赎刑真实的应用特征:(1)赎刑主要用于谁?以犯罪主体为核心,赎刑是否仅适用于特定群体,或者是否仅适于特权阶级?(2)赎刑主要用于什么犯罪?以犯罪类型为核心,赎刑是无差别地适用于所有犯罪,还是主要适用于特定轻罪或特定重罪?(3)赎刑主要用于何种刑罚?以刑罚为核心,赎刑是无差别地适用于所有刑种,还是只在轻刑罚上批准,或重刑罚不批准赎刑?

在回答上述三个问题的方式上,本文按由简到繁步骤逐一展开统计分析,并最终用案例裁判理由进行解读。首先,借助于赎刑数据的平均值或百分比进行客观描述、解释,用学生T(Student’ t)检验和皮尔逊卡方(Pearson Chi-square)验证组内差异的显著性,并辅用一元方差(Oneway ANOVA)中的谢夫多组比较(Scheffé Multiple Comparison)检验赎刑准予率存在差异的具体组别。其次,以赎刑是否批准为因变量,控制皇帝、犯罪类型、性别、年龄、地位、健康、刑罚等诸多因素,建立多元逻辑回归分析(Multivariate Logistic Regression)模型进行参数分析。为观察不同变量的影响,回归模型在多元背景下逐步展开,从而寻找到影响赎刑批准与否的核心因素,并进而通过法律内和法律外因素的优势比(Odds Ratio)解答大清赎刑公正性。在具体模型安排上,先以所有赎刑案件组合成的整体情况为分析单位,再对收赎案分析,从而比较控制相关变量后的变化情况。再次,结合案例内容进行分析,通过梳理《大清律例》及汇览中各案例的裁判理由,解读描述统计和推论分析产生的真实原因。

四、《刑案汇览》中的赎刑特征

(一)赎刑种类及准予

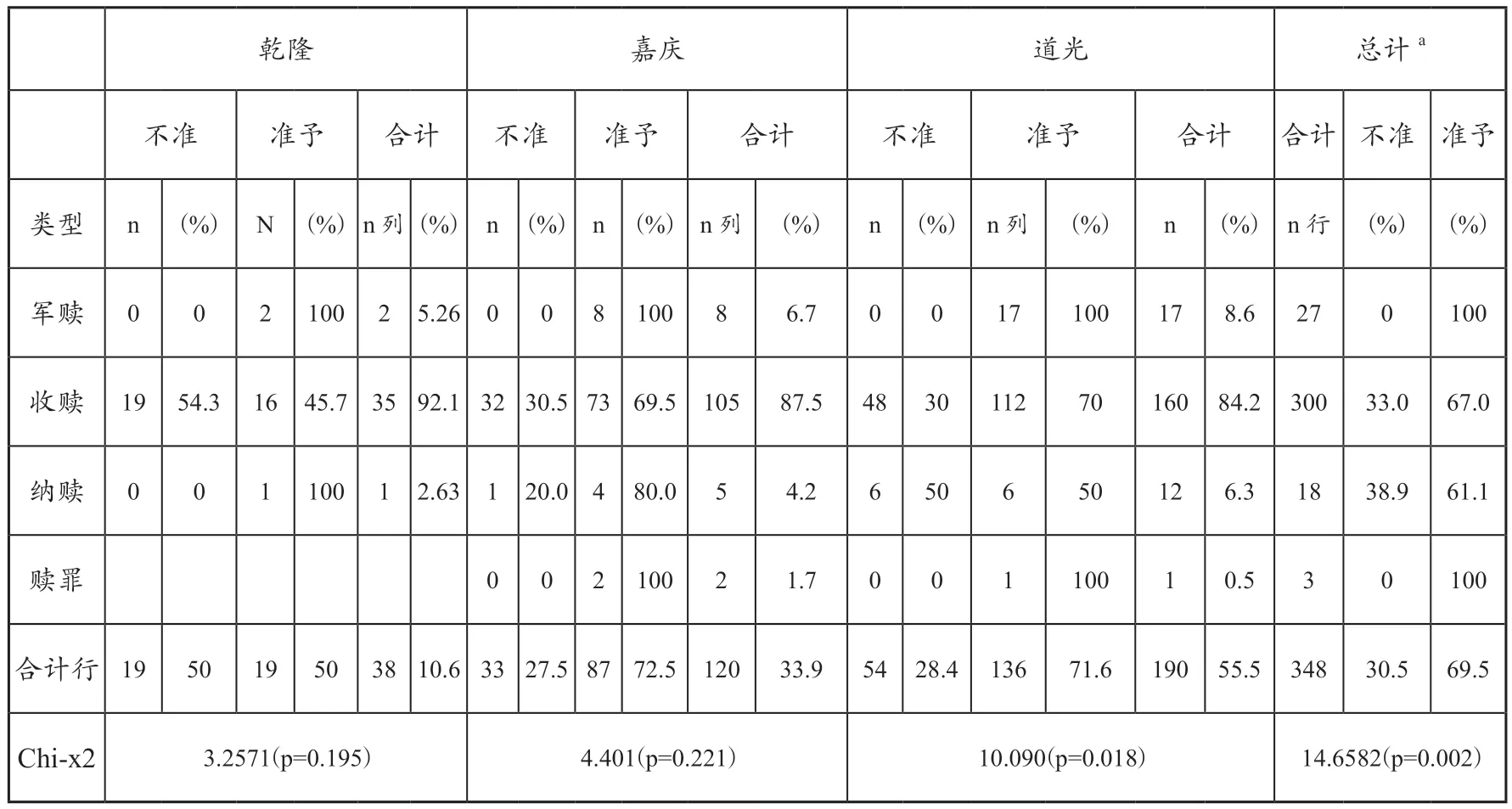

本部分对汇览中涉及赎刑的种类及批准情况进行描述。如表2所示,赎刑以道光年间为主(198件,55.15%),乾隆年间最少(10.58%)。在赎刑类型上以收赎为主(304件,84.68%),且表3显示各皇帝时期均占绝大部分(84.21%~92.11%)。军赎(7.80%)、纳赎(5.29%)、赎罪(0.84%)依次递减,且表3显示三朝时期均是如此。

表2显示赎刑的不核准率只有29.25%(105件),直接核准(67.13%)或缓免(0.56%)表示赎刑基本会获得同意。从表3的具体类型准予率来看,最高的是军赎(27件,100%)和赎罪(100%),其他依次是收赎(67.00%)、纳赎(61.11%)。纳赎较少,重要原因在于《大清律例》限制过多,且可能用收赎替代。如乾隆二十三年(1758年)谕旨:“斩绞缓决各犯纳赎之例永行禁止,遇有恩赦减等,其惮于远行者,再准收赎。”〔48〕赵尔巽等:《清史稿》,中华书局1977年版,第4197页。赎罪少(3件)与其自身发案群体“例难的决”较少有关,汇览也未发现有官员正妻犯案涉赎。在不考虑样本代表性情况下,各时期的军赎和赎罪均完全准予,这与《大清律例》中官员发往军台效力赎罪的背景有关。收赎在道光(160件,70.00%)和嘉庆(69.52%)年间均比乾隆(45.71%)年间高。纳赎的批准有下降趋势,道光比乾隆年间可能更加慎用纳赎。皮尔逊卡方检验显示,道光年间的四种赎刑类型的准予情况存在显著差异(10.090,p=0.018),并因此造成整体差异(14.658,p=0.002)。辅以一元方差分析和Scheffé配对比较后发现,主要原因在于道光年间军赎和纳赎(-0.5,p=0.033)、收赎(-0.3,p=0.075)的核准率存在差异。

表3 《刑案汇览》中各时期赎刑类型及准予情况

(二)赎刑对象及准予

如表2、表4所示,本小节对汇览中赎刑对象及其批准情况进行描述。从性别来看,男性比女性的赎刑案例多一倍,占所有赎刑案件的65.46%(235件)。从具体类型来看,军赎、纳赎、赎罪只有男性,这与职官犯罪有关。收赎均适用于男性和女性,且女性(124件,75.00%)准予情况显著高于男性(61.93%)。在年龄问题上,涉及老幼赎刑案件共计38件(10.58%),剩下321件均为一般年龄。从赎刑的具体类型和批准情况看,收赎中十五岁以下的批准率最高(73.33%)。就身份地位来看,267件(74.37%)案例没有特殊身份或地位,官员占身份地位的主要部分(56件)。从批准情况看,官员犯罪主要是军赎,准赎率达100%。收赎中有身份地位(25.00%~66.67%)并不比那些没有身份地位(68.97%)的核准率高,甚至官员和尊长更低。从健康状况看,无健康问题的案例共计333件(92.76%),其次是废笃疾(4.74%)、精神病和聋哑(2.51%)。从赎刑类型来看,健康问题主要集中在收赎上,核准率最高的是精神病(100%)和笃疾(100%),废笃的核准率(41.47%)远低于平均水平,另有1例聋哑案未准赎。

就各组间的差异率来说,除女性的收赎率显著高于男性以外(T=-2.39,p=0.009),其他可供检测的组间差异均不显著。如此看来,有关清代赎刑造成的司法不公现象并不成立,赎刑在司法运作中还算比较公正。例如,官员犯罪的收赎(50%)低于平均水平,相反奴仆的核准率为66.67%,甚至没有任何身份地位的核准率也维持在69.08%。至于男性官员的军赎,则是因开发边疆而发往军台效力的例制所定,司法本身并无特殊性。三件赎罪案例,皆因特殊事由而依谕旨作赎。因此,本部分的结论是,除性别差异外,赎刑的核准情况在各群体不存在差异。

表4 身份地位和健康的赎刑应用情况

(三)犯罪类型及准予情况

如附表2、表5所示,本部分对汇览中适用赎刑的犯罪类型及其准予情况进行描述。

表5 犯罪类型及赎刑应用情况

可见,赎刑分布较为广泛,从故意杀人和利用邪教反清,到通奸和自杀未遂等案件均有涉及。总体来看,排名前三的犯罪类型是暴力杀伤等人身安全犯罪(以下简称“人身安全犯罪”,171件,47.63%)、违反礼制(13.93%)、扰乱司法(11.7%)。从收赎案件的准予率来看,社会秩序(90.48%)、违反礼制(78.57%)、财产权利(76.92%)依次最高,最低的是渎职徇私(0)和国家安全中的谋逆案(0)。官员军赎之所以全部被核准(表4),表5显示主要为渎职徇私(17件)和违反礼制(5件)。犯罪类型分布显示,大清赎刑案例并非集中于某一或几类轻罪,而是对轻重罪均有准予。甚至连故意伤害致死伤(9件,66.67%)和故意杀人(25件)等重罪都有准予收赎,只是重罪案的准予可能性稍低。

整体上看,大清赎刑核准率较高。表2显示赎刑准予率达67.69%,表5显示的收赎案件准予率也达67.00%。大类犯罪的T检验显示,人身安全(64.78%,p=0.000)、财产权利(76.92%,p=0.024)、违反礼制(78.57%,p=0.000)犯罪中核准率显著较高,扰乱司法(63.16%,p=0.087)的核准率仍有可能较高。同理,在具体类型上,人身安全的戏误过失致死伤(68.49%)和威逼人致死(76.19%),违反礼制的通奸(78.57%)和其他(86.67%)也更容易准赎。从不同类型的配组比较来看,除扰乱社会和渎职徇私(p=0.030)外,其他六大类之间差异不明显。具体类型的百分比比较显示,虽然人身安全犯罪中的故意杀人比其他类别的核准率普遍较低,但也只是故意杀人和疯病杀人的准予率差异显著(-64%,p=0.045)。这再次印证大清赎刑有可能适用于各种犯罪,但律例本身对差异起到很大作用。

(四)刑罚种类及准予情况

本部分通过所赎刑罚及其分布情况进一步解读大清赎刑。

表6 刑罚种类及赎刑应用情况(n=348a)

如表2所示,五刑中涉赎的案件以杖(145件,40.38%)、徒(70件)和流(111件)刑为主,死刑12件(3.34%),笞刑只有1件。五刑之外也有少量涉及,监(14件,3.9%)、枷(21件)、奴(21件)、革(7件)。在不同类型的赎刑上,表6显示收赎在不同类型均最多(57.14%~100%),杖刑中纳赎(15件)和流刑中军赎(23件)次之。

就赎刑的整体准予情况来看,表6显示准予率最高的是被判杖刑的案件(85.21%),其次分别是枷(80%)、徒(75.36%)、流(75%)案例。T检验显示,死刑和发为奴显著(p=0.000)不容易(压根不)被核准,而杖、徒、流(p=0.000)、枷(p=0.002)显著地更容易核准赎刑。从具体类型来看,军赎和赎罪是否准予不受徒、杖、流刑罚的影响(均为100%)。纳赎只批准了杖刑(73.33%)和革刑案例(100%),1个笞案未准纳赎。收赎案件中,准予率最高仍然是杖刑(85.95%),其次分别是徒(75.56%)、流(68.67%)、枷(80%),上述四类均显著地更容易准予赎刑。死刑和发为奴的收赎准予率显著低于徒、杖、流、枷刑。纵观以上描述统计,可以发现鸦片战争前的清朝赎刑所对应的刑罚体系异常发达。

因此,就前文提出的三个问题来说,描述统计给出了答案。首先,大清赎刑司法适用较为公正。除军赎和纳赎、赎罪适用于特殊群体外,赎刑的主要角色收赎并不存在群体差异,而是公平地适用于《大清律例》所规定的犯罪人。其次,赎刑适用于轻重不同的犯罪类型。即使较为严重的故意杀人案仍可适用收赎,但真正的谋逆案因“十恶”等规定而不准赎。最后,赎刑主要以徒、流、杖刑为主。除军赎、纳赎、赎罪不涉及死刑或笞刑外,收赎仍有可能适用于各种刑罚,但汇览中死刑案例都未被准予赎刑。这说明赎刑并不是免死制度,从而足以否认“富者得生,贫者坐死”,并充分肯定清代赎刑的整体公平性。

(五)多元逻辑回归分析

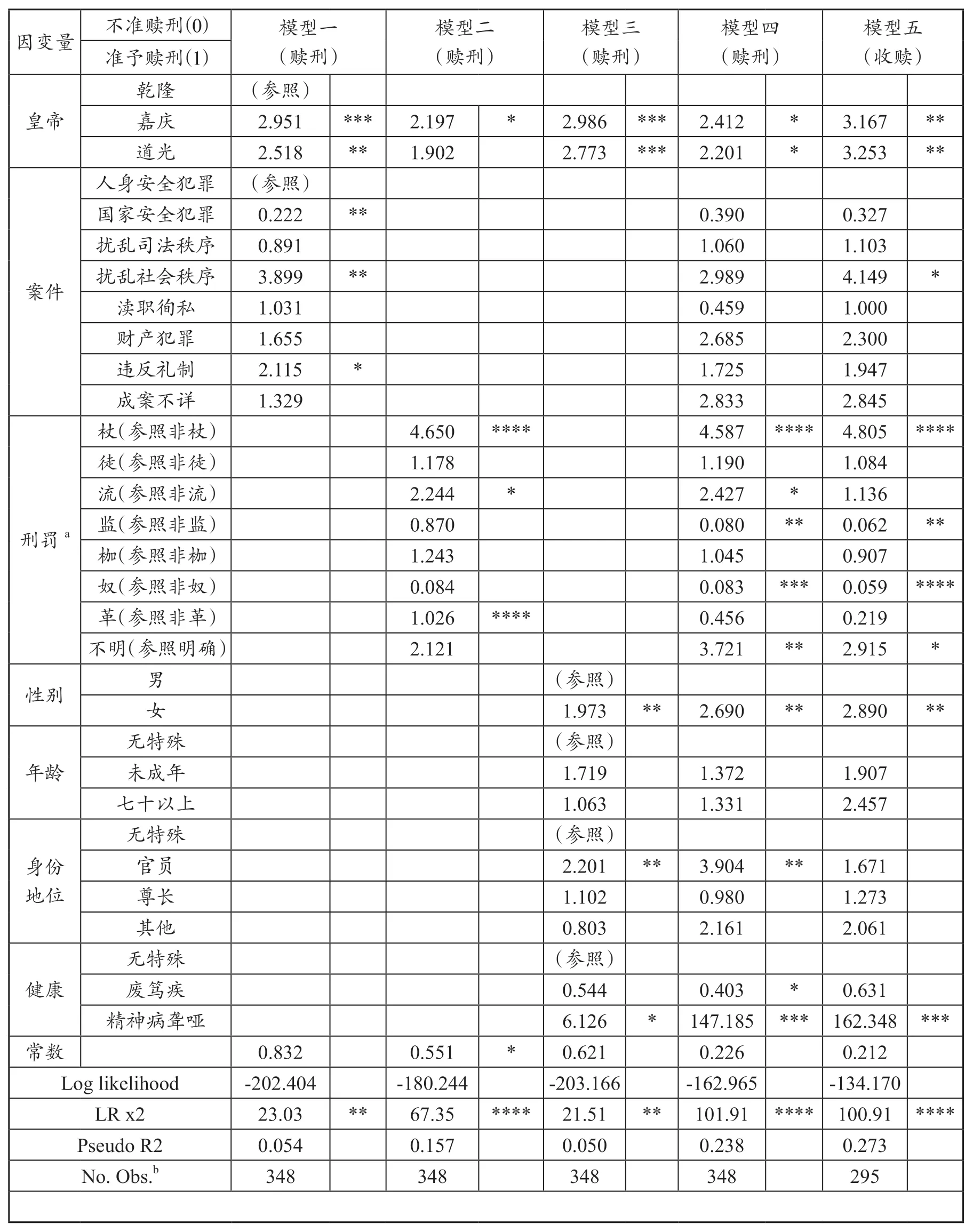

上述描述统计仅为汇览中各变量基本特征,综合考虑多种因素后是否仍然成立还有待检验。为此,本部分准备了5个多元逻辑回归分析模型,前四个为赎刑整体的逐步回归分析模型,第五个模型仅对收赎的影响因子进行评估。在多元分析背景下,最可靠的模型解读应当是模型四和模型五。前述分析中显示军赎和赎罪的核准率为100%,控制赎刑种类并没有意义,故仅对赎刑整体和收赎展开多元分析。死刑全部不核准,笞刑只有1例,单独考察并无意义。有关军赎和赎罪的解释,将在接下来案例分析部分予以讨论。

就赎刑整体和收赎来说,表7显示有利于提高赎刑准予率的显著公因子是杖刑(优势比>4.587,p=0.000)、精神病聋哑(优势比=147.185,p=0.002)和妇女(优势比>1.973,p<0.05)。虽然模型中将聋哑和精神病归入一类,但由于聋哑只有1例不赎,故整体上并未降低精神病对准赎的积极作用。就收赎来讲,发为奴基本不可能赎(优势比=0.059,p=0.000),这与其属性相符。官员从整体上看的确更容易被准赎(优势比>2.201,p<0.05),但这主要源于军赎或赎罪的影响。在排除二者后的收赎(模型五)中,官员的身份地位优势不再起作用(优势比=1.671,p=0.617)。模型一、模型三显示,嘉道年间的赎刑准予概率均是乾隆年间的2倍以上,模型四、模型五对比后给出的原因是嘉道时期更易准予收赎(优势比>3.167,p<0.05)。至于究竟何种原因导致1791年以后显著地提高了收赎的核准率,尚需更多证据予以说明。

表7 赎刑核准影响因素的多元逻辑回归分析(Odds Ratio)

模型中的显著影响因子及其参数表达过于复杂,故特别报告了不同时代各控制变量在准予率上的百分比。如表8所示,赎刑核准率差异基本与模型分析结论相似。例如,表7模型一显示的违反礼制(优势比=2.115,p=0.059)和扰乱社会秩序犯罪(优势比=3.899,p=0.034)的核准率比人身安全犯罪稍高,国家安全犯罪(优势比=0.222,p=0.039)更不容易被准予赎刑。然而,犯罪类型对赎刑整体的影响在控制刑罚、性别、地位、健康后就消失,模型五也有类似现象。与此同时,杖刑和精神病在三朝间的核准率均是最高,这与表7中的模型二至模型五的结论一致。官员和无特殊身份的分析结果也与表7相似,表8中的官员的赎刑核准率的确比没有身份的高,但在排除军赎后的收赎案中,官员核准率反而更低。

表8 影响赎刑的显著因子与不同皇帝时期的准予率

总体来看,表7、表8得出的结论基本与表2至表6反馈的信息一致。本文的统计分析结果与《大清律例》的规定也较为吻合,这充分说明了本文多元逻辑回归分析的有效性。如此看来,除“十恶”明确规定不赎以外,准赎与否的关键并不在于案犯实施了什么犯罪,而在于案犯的性别、健康、年龄等主体因素,以及被判处什么刑罚。

综上所述,鸦片战争前的清朝赎刑体系基本成熟,《大清律例》作用下的刑事司法基本公平。《大清律例》中虽有官员军赎定制,但老幼废疾、过失杀人、妇女收赎等规定都能得到充分运用。赎刑在刑罚分布上呈现出橄榄形状,主要适用于杖、徒、流等刑罚,笞刑和死刑适用赎刑可能性很小。纳赎限制和死刑不赎并没有给有特殊身份者以司法特权,相反在“十恶”和“八议”等机制下,皇帝裁决可以充分保障其公平性。数据分析无法透彻理解司法裁判的动因,下文将借助于汇览中的案例,对《大清律例》的司法能动性进行讨论。

五、讨论与案例解读:大清赎刑司法的能动性

(一)身份地位与群体解读

从表4、表7、表8的结果来看,只有女性的收赎比例显著高于男性。其他群体虽存在相对差异,但均未达到显著水平。结合案例分析如下。

首先,关于性别差异。女性比男性更易于适用赎刑,这说明女性在立法上具有适用赎刑的优先性。主要原因在于《大清律例》以法条形式对女性适用赎刑作了专门的规定,如“妇人折杖照律收赎”“妇人有力者照律赎罪”等。〔49〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书。

其次,关于年龄无差异。尽管《大清律例》有针对老幼犯罪适用收赎的规定,〔50〕同上注,第264页。但若违背“十恶”之规定,或不满足其他条件,依旧无法适用赎刑。例如,同为年幼的李达成杀害长辈之妻案就不能援引“丁乞三仔”案。〔51〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1455页。又如,“年虽七十智虑未衰不准收赎”案,刑部以“仍得扰累乡愚,既据该抚声称该犯情罪较重”为由不准收赎。〔52〕同上注,第120页。

再次,关于健康差异。汇览中的案例分析显示,笃疾与精神病的核准率达到100%,而废疾与聋哑的核准率则相对较低,其中聋哑类案件仅有一例且未获准收赎。两起笃疾案件准予收赎的原因在于,犯罪人皆经官府查验确认笃疾后才按律准赎,且还有其他因素共同影响。如“笃疾收赎后复医痊仍准释放”案,刑部以“惟思老小废疾收赎及亲老留养等项”为由准予案犯收赎。〔53〕同上注,第121页。有关精神病涉赎案共有8起且全部准予,这是因为该类案犯皆为疯病杀人者。据汇览记载,疯病杀人者可比照过失杀人律照例收赎,〔54〕同上注,第1188页。但需判处永远锁锢。〔55〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第802页。废疾类犯罪准赎率较低的原因在于以下三点:一是案犯虽有疾病但达不到废疾标准;〔56〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1667页。二是案犯收赎之后再犯,主观恶性较大;〔57〕同上注,第2176页。三是案犯罪行情节较为严重。〔58〕同上注,第484页(四)。据“手折准赎聋哑之人不准赎”案记载,“查废疾之中如瞎一目之人,定例有犯军流徒杖,不得以废疾论赎。诚以若辈瞻视行动,皆与常人无殊,未便概行幸免,致启长奸之渐。口哑之人亦属无妨,动作非折跌肢体可比。是以本部遇有聋哑之人犯案,向俱不准收赎。”〔59〕同上注,第121页。由此可以看出,清朝司法对“废疾者”有着独到的评价标准,这与当代刑法将聋哑人视为从宽处罚要素有所不同。

最后,关于身份地位无差异可从两方面解读。一方面,刑部或皇帝对于官员、宗室、旗人用赎的司法规制较为严苛。如“宗室负欠逞凶行殴酌加枷责”案中,就有“至于富贵势豪有犯,非平人可比,更需从严”的表述。〔60〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第7页。在旗人“图奸孀媳不从折磨逼嫁自尽”案中,嘉庆皇帝更作出“不准收赎……情殊可恶”的批示。〔61〕同上注,第1995页。另一方面,刑部或皇帝对相关案件的主观评价也能影响赎刑适用。以“宗室之妻悍泼酿命实发东省”案为例,〔62〕同上注,第8页(四)。案妇虽为“宗室”,但刑部以“若将流罪收赎在死者之家,未免太惨”为由不予收赎。此外,在道士准赎一案中,刑部并非因其身为道士,而是在于该案犯“年逾七十”。〔63〕同上注,第2007页。服刑再犯“徒配成废复窃准赎后犯之罪”案中,刑部仅准该犯赎其后罪。〔64〕同上注,第100页。

(二)犯罪类型及其核准

根据表5、表7的分析结果可知,赎刑适用广泛,散见于各种犯罪。除军赎主要适用于官员犯罪以外,收赎案例显示出犯罪行为的危害性与准赎率成反比。即使是同一类型的案件,也会因罪行不同,导致收赎准予率出现差异。

第一,国家安全犯罪,包括逆案犯罪和邪教犯罪,基本难以收赎。如“逆案缘坐妇女老疾不准收赎”案,刑部在判罚时强调“查刘张氏年逾八旬,兼患瘫症,惟系逆案缘坐,与寻常遣妇不同,应不准收赎”。〔65〕同上注,第437页。同属于危害国家安全罪类型的邪教犯罪情况稍好,收赎准予率为37.5%。3件准予收赎的案件分别为“旗人觉罗听从习教”〔66〕同上注,第86页(四)。、“妇女习红阳教分别实发监禁”〔67〕同上注,第389页。和“妇女诓称蛇精附身焚香治病”,〔68〕同上注,第1214页。刑部作判依据是妇女和年逾七十,行为危害不大且诚心悔改。5起不准赎的案件中,主体皆属依传习各项教会名目,属邪教为从情重之犯。例如,“邪教案内遣犯笃疾不准收赎”案中,刑部以“留于内地,诚恐故智复萌,致滋煽惑之渐”为由不准收赎。〔69〕同上注,第389页。

第二,社会秩序类犯罪的核准率在所有犯罪类型中最高,其原因有以下两点。首先,在该类犯罪中,犯罪人的社会危害性较小,故准赎率较高。但对于主观恶性较大的罪犯,刑部仍会禁止其适用赎刑。如“囤贩妇女多人拟流不准收赎”案,案犯年满七十本应照律当赎,但刑部认为“该犯囤贩妇女多人,分离姑媳母子,情节严重”。〔70〕同上注,第706页。其次,秩序类案件中的犯罪人特征扮演着重要角色,在性别〔71〕同上注,第706页。、健康〔72〕同上注,第2133页。、年龄〔73〕同上注,第570页。等因素作用下,准赎率才显得相对较高。甚至刑部会对部分因素作扩大乃至类推解释,如“恋奸藏匿虽未出境即属拐逃”案,刑部对男性比照“查三与伊氏通奸一案”中的奸妇伊氏,准其收赎。〔74〕同上注,第719页。

第三,违反礼制类犯罪的核准率仅次于社会秩序类犯罪,多为妇女通奸、嫁娶违律等。因罪犯危害性较小,刑部多判处杖、徒类刑罚,从而符合“妇人犯流罪以下准予收赎”的规定。但即使如此,汇览中仍有不准赎的案例,如“纵奸本夫被杀奸妇目击不救”案〔75〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第224页(四)。、“奸妇计诱良妇奸夫强行奸污”案。〔76〕同上注,第1946页。对于这些主观恶性较大的罪犯,刑部均不准其收赎。

第四,人身安全犯罪中的主观和结果诱因有重要作用。数据显示,“疯病杀人”“威逼人致死”“戏误过失致死伤”三类案件准赎率相对较高,而“故意杀人”类准赎率相对较低。有关“疯病杀人”类已在健康差异中阐述,此处着重论述其他三类。《大清律例》中无针对威逼人致死类犯罪适用赎刑的相关规定,21起“威逼人致死”案件中有14起性别为妇女。此类案件的被害人多为自尽,故对案犯处罚不重,从而可以适用妇人照例收赎的规定。而“戏误过失致死伤”类案件准赎率较高的原因在于,法条中有过失杀伤人依律收赎的专门规定。〔77〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第800页。22起“戏误过失致死伤”不赎的主要原因在于,刑部认为这些案件并非过失,故不能适用过失收赎。如“乳妇压闷家长幼女身死”一案中,刑部认为有杀人嫌疑,故奏请不赎。〔78〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1446页。故意杀人类案件性质恶劣,行为人主观恶性较大,刑部或皇帝在判罚时往往从严从重。如“为娼时价买使女从良后勒死”案,刑部以“情殊淫暴”为由不准赎。〔79〕同上注,第1429页。与此相反,准予收赎的故意杀人案多与尊长、妇女杀人等律例规定有关。9起准赎案件或因年逾八十,〔80〕同上注,第119页。或因自行投案且未造成严重后果,〔81〕同上注,第850页。或因妇女且为从犯。〔82〕同上注,第223页(四)。另外,在“谋杀妻系他人起意本夫为从”案中,刑部按故杀子孙律判徒而照律准赎。〔83〕同上注,第817页。同理,“继母杀前妻之子图赖人”案,〔84〕同上注,第271页(四)。刑部以其“系妇人,照律收赎。”〔85〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第806页。

第五,渎职徇私犯罪得赎的原因主要在于军赎。军赎的适用范围和准赎比例,与收赎、纳赎形成了鲜明对比。适用军赎的案犯全部为在职或免职官员,犯罪行为多为渎职徇私,玩忽职守。刑部虽请旨判其军赎,但决定权在皇帝手中。如“知县滥刑无辜又押毙一命”案,刑部以玩忽职守为由,请旨将其发往新疆效力赎罪。〔86〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第2238页。军赎的准予以皇帝下谕旨为前提,这完全可以避免司法不公。与收赎相比,军赎并非优待,而是以儆效尤、从重判罚的制度。刑部认为官员犯罪若仅照例革职的话,“未免轻纵”且“不足蔽辜”。〔87〕同上注,第459页、第636页、第290页(四)。与赎刑象征司法特权的传统认知相反,对于官员适用收赎的规制堪称苛刻。如“把总随同吏目滥责贼犯致毙”〔88〕同上注,第2234页。和“征收洋钱不即易银以致倾折”〔89〕同上注,第74页(四)。两案,案犯皆年满七十,但刑部仍不准其收赎。

虽然《大清律例》有“文武官革职有余罪及革职后……,俱照有力者纳赎”等条款,〔90〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第197页。但司法实践把关甚严。6起官员涉及的纳赎案件中,有4起因行为极其恶劣而被刑部禁止准赎。如“大员督师不力失察兵丁吸烟”案,提督刘荣庆“废弛营务……伤亡兵弁”,刑部决定“年逾七十不准纳赎”。〔91〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第404页。两起准赎案件因危害性较小才被批准纳赎。如“税员征收不足照律追赔治罪”案,征税不足是由口外牲畜瘟灾所致,而非侵挪入己,且于案发后一年限内全数完缴,因而得以适用纳赎。〔92〕同上注,第371页。由此可推论,清朝虽在法律中有优待官员的纳赎规定,但司法层面除个别情有可原外一般不予准赎。

(三)刑种广泛与刑罚差异

从表6、表7的刑罚分析结果看,案件数量和准赎率在五刑中呈明显的橄榄形分布。即杖刑、徒刑和流刑的案件数和准赎率相对较高,笞型基本不涉及赎刑,而死刑准赎率为零。结合《大清律例》和汇览案例,大致可归纳出如下原因:

第一,笞刑案件数量较少的原因在于法律规定、案件简单、刑罚较轻。首先,笞刑在《大清律例》中出现的次数也相对较少,其在立法层面上的适用范围远不如其他刑罚。〔93〕以四库全书版《大清律例》为样本,对五刑进行关键字检索,发现414个“笞”字,2 113个“杖”,1 242个“徒”,863个“流”,686个“斩”,634个“绞”。其次,汇览所收录的案件,多为地方层报中央的重大疑难案件。既然是呈报中央的重大疑难案件,其量刑可能较重,且难以决断。以“笞”为关键字进行检索,汇览中适用笞刑的案件数量远少于其他刑罚。〔94〕《汇览》中五刑字数分别为,193个“笞”,4 873个“杖”,5 344个“徒”,4 036个“流”,3 109个“斩”,4 415个“绞”。最后,笞刑本身较轻,相比其他较重刑罚而言,适用赎刑的意义不大。这就解释了为什么汇览中仅有“雇倩入场代作诗文联号顶替”一案,涉及笞刑用赎。〔95〕同上注,第37页(四)。

第二,立法限制和司法定性导致死刑涉赎案件量少和准赎率为零。首先,“十恶”不赎自隋成定制以来,除非“八议”等奏请准赎外,其他主体基本不涉及赎刑。其次,《大清律例》规定适用赎刑的前提主要为犯流罪以下。〔96〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第264页。法条中虽有“犯杀人应死者,议拟奏闻,取自上裁”的规定,但依然受年龄(八十岁以上、十岁以下)、健康(笃疾)等前提条件限制。〔97〕同上注。这样一来,《大清律例》就将大多数的死刑案件排除于赎刑之外,从而造成死刑涉赎类案件数量稀少。再加上乾隆谕旨,死刑基本不可赎。〔98〕同前注〔48〕,赵尔巽等书,第4197页。再次,汇览中的死刑涉赎案件,多被地方错误认定为过失杀人并处流以下刑罚。〔99〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第800页。然而,刑部却以“并非耳目所不及”为由将案件性质改为斗杀或戏杀,并改判绞斩立决或监候。〔100〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1144页。最后,适用“奏闻上裁”的案件多被皇帝拒绝。如乾隆四十四年(1779年),四川发生一起九岁幼童殴毙人命的不准赎案,理由是“九岁幼童既能殴毙人命,赋性凶悍,不宜矜宥”。〔101〕同上注,第91页。

第三,相较于枷、革去功名类犯罪,附加刑中只有发为奴类犯罪中的“子妇仆妇干犯诬告酌量官卖”案准赎。该案用赎的原因在于,“听从黄瑞唆使,捏称伊主拉奸情事相仿,且该氏到官即行供明”为由,刑部准赎并附加变卖为奴。〔102〕同上注,第1803页。与之相对应,其他发为奴案多将案犯发边配防,这类案件因主体恶性较大,通常无法适用赎刑。如“犯母溺爱致子杀父尤复不报”案,刑部以该案犯实属昧大义而纵恶逆为由,不准其收赎且发驻防为奴。〔103〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1341页。又如“逆案缘坐妇女老疾不准收赎”案,案犯虽年逾八十且身患瘫症,但因系逆案缘坐,刑部批示应待该犯病愈后发配。〔104〕同上注,第437页。

(四)案例总评

本部分用群体和身份地位、犯罪类型和刑罚解读大清赎刑的应用情况,案例梳理和数据分析的结论基本一致。总体上来看,大清赎刑司法很大程度上遵从了《大清律例》的相关规定,这是大清立法和司法成案所取得的成就之一。刑部和皇帝在司法裁判中,高度重视犯罪人的主观恶性,从而使准赎与否在整体上做到相对公正。特别说明的是,汇览中的旗人、宗室和官员在收赎方面并无优势可言,这说明大清赎刑在司法裁判上并没允许以钱买刑。〔105〕参见郭淑华:《试论我国古代之赎刑》,《政法论坛》1989年第6期;彭宝罗:《论赎刑》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)1990年第2期;陈谭娟:《中国古代赎刑与罚金刑之区别》,《理论月刊》2005年第10期。

本文并不否认旗人和宗室等在清朝初年享有法律特权,但法律规定总会因社会变迁而因时制宜。例如,清初规定:“王以下及宗室……或黜夺人丁,或罚赎银两,不拟处死、监禁。”〔106〕杨一凡、宋北平主编:《大清会典》,凤凰出版社2016年版,第4页。康熙六十一年(1722年)十二月初一,雍正谕示宗室觉罗:“皇考至仁至厚,恩笃宗支。凡宗室觉罗,大罪薄惩,小罪宽免,历年无一人于刑辟者。必不得已,乃令圈禁。”〔107〕《清世宗实录》第7册,中华书局1985年版,第46页。然而,到清朝极盛时期,政权得以巩固,宗室觉罗和旗人的地位日渐下降,最终出现与汉人几乎无异的司法审判和同拟斩等规定。〔108〕参见李艳君:《清代旗人的法律特权地位》,《兰州学刊》2006年第10期。例如,道光五年(1825年)谕曰:“如有酿成命案者,先行革去宗室,照平人例问拟斩绞,分别实缓。”〔109〕《清宣宗实录》第34册,中华书局1986年版,第380页。同时,《大清律例》虽规定“凡旗人犯罪,笞杖各照数鞭责。军流徒免发遣,分别枷号”,〔110〕同前注〔13〕,马建石、杨育棠书,第217页。但乾隆年间则定例“寡廉鲜耻”者照例发遣。汇览中“旗人与宗室之妻通奸”一案中,载有两例不知廉耻照例杖徒和发极边4 000里充军之例。〔111〕同上注,第431页(四)。更何况《大清律例》在赎刑适用方面也没有给宗室觉罗和旗人特殊照顾。

有关平民难以缴纳赎金的质疑,仍然可以找到充分证据否定。12例“奏闻上裁”的死刑不赎案例,说明平民有机会以小额赎金赎死,只是汇览没有体现而已。换句话说,即使大清可以赎死,平民也绝不会因为贫富差距而造成“富者生,贫者死”的局面。重要原因在于《大清律例》规定绞斩的收赎金额仅为五钱二分五厘,过失杀(绞)的折银也仅为十二两四钱二分。〔112〕同上注,第57~58页。汇览中提及赎银金额的3例过失杀人案,虽名义上“十二两四钱二分”作为赎银,但实际上是具有民事附带赔偿性质的追埋银。〔113〕同前注〔40〕,祝庆祺等书,第1134~1135页、第1172页。甚至对于无力缴纳赎刑金额的,也可豁免赎刑,这更进一步说明大清司法的灵活性。例如,“被击马惊碰毙人命罪坐所由”中,因何云没钱缴纳赎银,申请豁免而到刑部咨议,直接改为仅王恩长交赎银即可。〔114〕同上注,第1135页。此外,“连累杖罪既已援免准其考试”案中,因王学诗无力筹措银两,刑部免缴赎银。〔115〕同上注,第229页。有关免赎机制并非本文主题,但这至少说明清代赎刑司法并非如想象中那样糟糕。

六、结语:大清赎刑中的公正司法

沈家本有言,“第国家立法,但问其当于理否耳,苟当于理,则法一而已,祗论罪之当赎不当赎,不能论其人之富与贫”。〔116〕同前注〔1〕,沈家本书。如此看来,沈家本倒希望赎刑制度符合理法公正。然而,他所处的时代决定只能考证到明代以前,更无法对此问题予以证明。本文倒是弥补了史料缺陷,从而否认了有关赎刑会天然地造成司法不公的论断,至少汇览涵盖的案例如此。

大清赎刑作为各种刑罚的替代措施,既将纳赎、赎罪、军赎等多种赎刑运用于有力者和官员犯罪,同时又将收赎运用于平民,从而确保广大民众不分贵贱而皆用赎刑。然而,长期以来的赎刑研究主要集中于明朝以前,对大清赎刑的认知难免受其影响。本文采用实证的研究方法,尝试还原一个真实的、动态的大清赎刑制度。可以毫不夸张地说,鸦片战争前的大清赎刑显示中华法系的固有文明也具有准现代意义的法治平等。大清赎刑裁判确实做到了“一准于法”,其司法说理甚至毫不逊色于当前。汇览中的案例统计和解读,既为读者展示了赎刑在司法实践中的普遍性,也展示个案裁判中的特殊性。案例中的评价性语句,体现出司法者在面对比法条更为复杂的案件时的价值取向。从总体上来看,危害性和恶性程度越大的案件,其赎刑准予率也就越低,五刑中的准赎率呈橄榄形分布。赎刑裁判会根据实际情况在各因素之间进行权衡,结合《大清律例》作出能动判决。关于大清赎刑,至少可作如下重新定位。

第一,《大清律例》中的赎刑立法在继承和发展基础上,通过多样化的规定确保其适用广泛性。一方面,《大清律例》在法典编纂体例上,承继前朝法律,使其立法精神、体例原则有根可寻,充分秉承了中华法制的优良传统。另一方面,《大清律例》对赎刑条款进行因时制宜的修改,这保证了赎刑在特定时期的适用广泛性。

第二,大清赎刑体现了传统儒家法制文化的“恤刑”理念。大清以封建伦理中的仁恤和慎刑为核心,在立法层面确保妇人、老幼废疾、精神病等弱势群体适用赎刑的优先性,这极大地颂扬了儒家法制的“仁”。在司法层面,刑部和皇帝以犯罪人和犯罪行为为核心,用封建伦理和社会危害性共同评价罪犯的“恶”,德法兼顾而确保赎刑裁判的精准适用。

第三,大清赎刑体现了传统封建伦理的礼法特征。一方面,大清司法继续沿用自唐律定制以来的“十恶”制度,严格贯彻谋杀尊长等恶逆案及谋反案不赎。另一方面,大清在严格限制死刑用赎的同时,对通奸等违反礼制案件又大用赎刑。

当下关于传统赎刑的认知偏差,无疑制约了用传统法制文化解决当下中国问题的宏伟设想。因此,要解决当前及未来一段时期的罚金司法疑难,必然需要从中国传统法制丰富的智慧和资源中寻找突破口。〔117〕同前注〔8〕,习近平文。其关键在于知己知彼,既要深入研究传统赎刑的精华所在,又要冷静分析西方罚金制度的背景。〔118〕参见熊谋林:《我国罚金刑司法再认识——基于跨国比较的追踪研究(1945~2011)》,《清华法学》2013年第5期;熊谋林等:《困境与展望:罚金刑应用的中国化研究》,《社会科学研究》2013年第3期。得益于先前诸多文献提供的素材,有关大清赎刑的实证研究才能顺利成型。因研究素材所限,作者对结论持开放态度,欢迎同仁以史作评。

附录一 《刑案汇览(三编)》中的案件分布

附录二 《刑案汇览(三编)》中三级犯罪类型的多类整合细则