50年代中国生活记忆

2019-06-17□陈煜

□ 陈 煜

我有月票!

“交通基本靠走”是50年代中国大部分地区交通状况的真实写照。

50年代的中国农村,不但绝大多数人没有乘过汽车,甚至很多人连汽车都没见过。在某些国产电影里,一些农村小孩见到汽车欢呼雀跃,跟在汽车屁股后面追,那不是夸张而是确有其事。

骑驴是50年代中国乡村中最好的交通工具。人们出远门时就骑毛驴,出外买卖东西也靠毛驴,人生最重大的事情——结婚,必定要用到毛驴,就像现在的人结婚一定要用很多辆轿车。

牛车和马车是更为大型的运输工具,普通人家没有,一般的生产队里作为公共财产拥有一二辆。

在北京、上海、广州这样的大城市和一些省会城市,公共汽车虽然不断增加,但受各方面条件的限制,城市居民还不能完全依靠公共汽车出行。

1949年前后北京公共汽车都是有轨电车,一共只有十几条路线。到了50年代中后期,增加到60多条线路。在上海,1958年以前,有轨电车有8条线路,无轨电车有10条线路,公共汽车共有49条线路。

50年代的公共汽车不像现在的车次间隔的时间这么短,一辆接一辆开得这么密。那个时候,一两小时才缓缓驶来一辆公共汽车。

1955年,上海公共汽车票价为5分、1角、1角5分和2角;无轨电车票价为4分、7分、1角、1角3分;有轨电车票价为3分、6分、9分、1角2分。对于很多人来说,公共汽车票还是有些贵。

1950年,北京开始实行公共汽车“月票制”,随后很多城市也出现了公交月票。那个年代,由于工资低,能乘公交车上班的市民还不多,使用月票的人,都是乘坐固定线路上下班的职工,月票费用单位还给报销。于是使用月票便成了一个国企职工身份的象征。上车掏出月票出示时,心中充满了自豪感。有些时候因为车内拥挤售票员看不见乘客手中的月票,乘客还会隔空大嚷一声:“我有月票!”

到了90年代之后,很多城市发现月票使用上的弊端。假月票和借用他人月票的情况非常普遍,很多城市的公交系统因为月票每年导致经营亏损。2007年1月1日,北京取消了公交成人月票卡、学生月票和公交地铁联合月票卡,成为最后一个取消月票福利的城市。

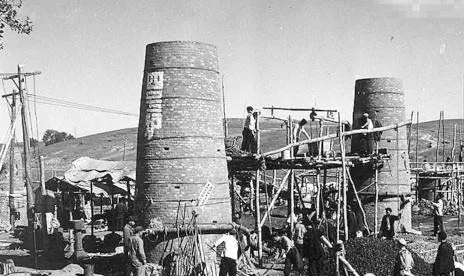

全民炼钢

1957年11月,毛泽东曾提出要用15年左右时间在钢铁等主要工业品的产量方面赶上和超过英国。在“以钢为纲,全面跃进”的口号下,钢铁生产指标越提越高。一切为“钢铁元帅升帐”让路。一时间大江南北,高炉林立,人山人海,热火朝天。这就不难理解,为什么1958年出生的男孩,很多人的名字里都有“钢”字。

全国遍地都是炼钢铁的土高炉。工厂、部队、公社、机关、学校,连外交部都办起了炼钢炉、炼铁厂。不管男、女、老、少,不分外行、内行,所有人都成了钢铁工人。没有煤的地方,就砍树烧炭;城里没有树木,就烧家具、床板。没有铁矿石,就砸锅子、鼎锅。建土高炉没有砖石,就拆祠堂、庙宇,毁围墙、宝塔。往常宁静的学校也沸腾起来了,学生放下了手中的书本走近土高炉。长年操持家务的妇女也出来了,把铁锅铁锄送作炼钢的原料。

由于采取了许多非常措施,至1958年底,全国用在钢铁战线的劳动力超过了1亿。参加大炼钢铁的人力超过了全国总人口的1/6。经过几个月的蛮干,加上浮夸,到年底,宣布钢产量达到1108万吨,生铁产量达到1369万吨。然而,真正合格的钢只有800万吨,合格的铁有900万吨,其他全是废品。

大炼钢铁对生态环境和物资资源造成了严重的破坏和浪费,进一步造成了群众生活的严重困难。轻工业产品的生产品种和产量也大幅度减少,直接导致人民生活日用品供应极其紧张。

(摘自《现代阅读》2019年第1期)