步行导向城市设计策略研究

2019-06-13吴聪武汉市规划研究院湖北武汉430014

文/吴聪 武汉市规划研究院 湖北武汉 430014

随着经济增长和人民生活水平提高,人们的出行方式由过去的依赖步行和自行车向依赖汽车转变。机动车数量不断增长,道路为适应汽车通勤不断拓宽,破坏了原有城市街道的尺度,挤占了传统步行环境。行人被引导至室内、人行天桥或地下步行通道,街道生活逐渐消失,城市与人、人与人之间的关系渐渐疏远。

城市本该是为人服务的场所,但现代许多城市的建设发展忽视了人的需求。提倡步行交通,鼓励丰富和多元化的街道生活,降低对小汽车的依赖,是提升城市活力、改善城市环境的重要途径,也是解决我国现实城市问题的必然选择。

1、发展步行交通的意义

1.1 提升人群健康水平,促进社会健康发展

城市的快速发展正改变着人们的生活方式,并进一步影响着人们的精神状态。工作压力大、缺乏运动、居住空间拥挤、环境污染导致了各种健康问题。步行作为21世纪最好的锻炼方法之一,被许多专家学者推崇。研究显示,即使每天只走路30分钟,也能降低患上糖尿病、心脏病、骨质疏松和癌症的可能[1]。另一方面,减少小汽车的使用,降低空气和噪音污染程度,能提高人们生存环境的质量,并改善身体、心理的健康状况。

步行引发的公共生活,让相似居住及工作环境下的人们彼此熟悉,这些细小的接触可能会引发大型公共活动,从而增加城市活力,促进社会健康发展[2]。

1.2 激发丰富的街道生活,创造安全的城市环境

中国古代城市的街巷是人流集中的热闹场所,街道生活丰富,体现着城市的生机与繁荣。而现在许多街道却是“有道无街”,这是“车本位”城市发展带来的后果。缺乏街道生活的结果是人与城市、人与人之间的关系日渐疏远,街道变成以快速通行甚至临时停车的存在,街道由于不再“被监视”而变得不安全。

通过发展步行交通,能增加社会交流的紧密度,激发丰富的街道生活。街道中行人的目光构成了城市里最安全的监视系统,这种相互关联的、非正式的网络比摄影头和警察更能提高城市环境的安全性。

1.3 体现了社会资源分配的公平性

从某种意义上说,是否拥有汽车仍是判断我国家庭收入水平的指标之一。在我国现有规划工作和路权分配体系下,机动车的通行需求通常被放在首位,道路空间优先分配给机动车道,剩余空间才被规划为自行车道和人行道,使得主要服务于老年人和中低收入人群的慢行交通资源不足,空间分配的不合理直接反映了社会资源分配的不公平[2]。

步行作为最公平的出行方式,让每个人都能平等地享受城市空间和城市发展的成果,体现城市规划对于弱势群体的关怀。

1.4 彰显独特的城市意向

当前中国城市建设的指导思想是速度与效率,宽阔的车行道、快速的通行速度正是效率的最佳体现[3]。而坐在飞驰的汽车里,是无法仔细品味一个城市独特的街道空间形态的。只有通过创造良好的步行空间环境,增加市民亲近自然的机会,让人们可以通过步行来欣赏城市建筑和景观环境,享受商业服务和公共设施,才能构建城市在人们心中的独特意向。

2、案例研究

步行导向常被简单理解为完全限制机动车通行的步行区域(如商业步行街),但广义上的步行导向是指通过城市设计和管控手段对机动车进行一定程度的限制从而使城市环境实现步行友好性。欧美等发达国家在步行导向的规划上起步较早,而国内多以划定步行区为主,因此这里选取德国慕尼黑与美国波士顿作为案例进行分析。

2.1 德国慕尼黑市中心步行区

慕尼黑市中心步行区被称为欧洲步行区最好的范例,其发展始于1972年,逐步开放各条主要街道和广场为步行区,至80年代后临近市中心区域各个公园的道路逐渐实行步行化。步行区的建立不仅吸引了各地的旅游者,提升成城市活力,还增加了百货商店和零售店的数量,提升了商业零售额,拉动了地区经济,可谓一举多得[4]。

宜人的街道尺度与布局,步行区中重要的历史博物馆作为吸引点,发达的公共交通系统,商店、餐馆和咖啡店等多样化的业态,完善的公共服务设施都是慕尼黑市中心步行区能取得成功的原因。

2.2 美国波士顿自由之路

美国波士顿自由之路是一条全长4公里,宽2.5米的步行观光路线,沿着人行步道上用红砖铺设,并用红色油漆标记,穿越车行道、大桥、商业街、公园等,串联了16处反映殖民地时代及独立战争时期波士顿历史的重要景点,是旅游者认识波士顿以及美国的最好起点[5]。自由之路建成之后,波士顿的步行指数升至81,属于可步行性较好,也反映了居民生活的便利程度较高,仅次于纽约和旧金山位居美国城市第三名[6]。

自由之路的规划是波士顿迈向步行导向型城市的重要推手,其成功的原因可归结为通过明确历史主题塑造城市意向,街道空间尺度适宜,并提供了丰富的服务与活动。

3、满足步行需求的城市设计要素分析

3.1 步行行为分类及需求

根据出行目的的不同,可以将步行分为四类,即通勤型步行,目的地型步行,体育锻炼型步行和休闲游憩型步行。不同的步行行为,其步行目的地、发生时间、对于空间的需求和其所处的步行环境特点是不同的(表1)。

3.2 城市设计要素分析

以建立步行适宜性为目标,针对以上四种步行环境的特点,梳理城市空间不同层次的城市设计要素(表2)。

4、步行导向城市设计策略

针对上文中总结出的城市设计要素,从城市层面、片区层面和街道层面三个不同的空间维度提出相应的城市设计策略,明确设计目标,建立步行导向城市设计框架。

4.1 城市层面设计策略

从城市层面看,步行的引入及未来的发展不是简单的机动车交通治理过程,而应融入城市总体格局,与城市总体发展趋势相关联。

4.1.1 基于道路等级的机动车交通控制

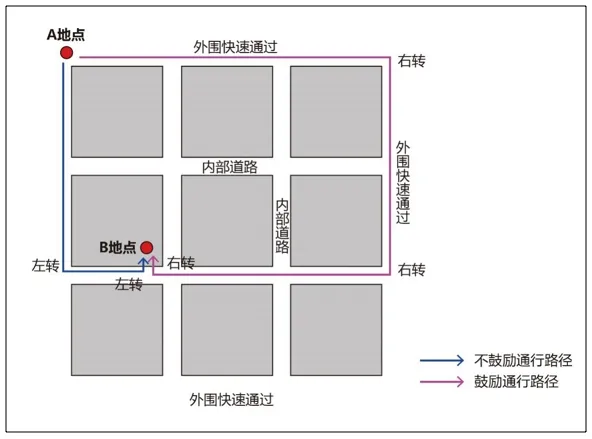

步行区是否繁荣及可持续,不仅依靠其内部空间组织,也与其外部通达性有关。以道路规划等级为基础,通过建立城市中心区周边快速环线交通,将快速通过的机动车控制在外围,中心区内部道路严格控制机动车的通行速度,尽量减少可左转弯交叉口数量,因右转而增加距离而导致的时间成本由提高车速来平衡(图1)。

图1 机动车交通控制策略示意图(资料来源:作者自绘)

?

?

4.1.2 加强土地混合利用

步行出门一次能顺便办完多少事,与城市宜居程度紧密相关,如果办一件小事需要花费很长的时间,容易让人身心疲劳。加强土地混合利用,并结合步行系统考虑各类商业与公共配套设施的布局,可以增添人们的生活便利性、减短通勤距离。但需要注意的是,土地混合利用的实施困境主要在于市场运营及管理层面,其原因是当下国内房地产市场居住开发与商业开发的投入回报比及回报周期相差太大,且后者需要投入更多的后期维护成本。但究其根本,是城市规划编制成果转化为用地条件时形式的单一性,如一般是通过用规划地性质和建筑面积来保证业态的混合,但其商业形式、布局模式、是否步行友好等因素则未能体现,导致了以利益为导向的开发结果,加上当前各类新的混合业态将不断出现,因此规划编制手段需要及时创新与跟进。

4.2 片区层面设计策略

4.2.1 提升公共交通的使用效率

应重点考虑公共交通的线路和公交站点的位置,要满足不同交通方式的高效换乘,并在路线和站点数量上形成系统架构。如大中运量的轨道交通站点少却承担较大换乘量,线路相对固定,尽量减少重合;小运量的公共汽车和有轨电车站点多,线路相对灵活,可允许一定重合。

另一方面公共交通也需要结合公共及商业服务设施设置,以提供便利的购物休闲环境,使步行成为人们会主动选择并喜爱的一种出行方式。

4.2.2 划定交通安宁区

交通安宁区(Traffic Calming)的概念最早出现在荷兰,是针对城市特定地区采取的交通约束措施。在片区内部划定一定范围的交通安宁区,采取人行道与机动车道完全分离的模式,或者通过限制机动车的车速、通行数量、停车地点的方式允许人行与机动车混行的模式。交通安宁区不是简单地分离机动车交通和步行交通,而是以保护步行区周围环境方法,构建完整合理的步行网络。

4.2.3 采用小尺度密路网

“大马路大街坊”的模式的产生是由于早期建设单位大院造成的,后期随着市场经济发展,产生了物权私有的要求和贫富差距,封闭管理的居住小区成为主流。但这种模式导致的空间隔离使步行空间缺乏连续性,社会交往减少,公共空间质量衰退。

相比起来,小尺度的街坊形态和细密化的道路系统更符合人性尺度,可以加强街道间的联系和地块内部空间的视觉渗透性和可达性,从而激发步行的意愿和街道空间活力。

4.3 街道层面设计策略

4.3.1 适宜多种交通方式的街道空间

根据不同步行区内的步行需求、公共交通的设置情况、小汽车的通行量,进行适宜多种交通方式的街道空间设计,设计范围包括街道断面形式、街道空间尺度和管控方式。如街道位于商业区内,且设置了公交线路,私人小汽车通行量较低,即可考虑将此街道设置为单行道,或者完全作为步行街。

4.3.2 提升临街建筑界面的吸引力

有吸引力的临街界面首先体现在建筑立面的美观,包括色彩、材质、立面风格、立面装饰物等元素的多样性与协调性。如欧洲许多步行街道上和临街建筑通常会邀请不同的设计师来设计,以保证每栋建筑都各具特色。

以商业服务活动为主的步行街道,应注重营造商业氛围,吸引人流。允许店铺经营者在不破坏整体街道景观的前提下,自行设计店铺招牌、店铺前区、店内装饰,而不是以整洁市容市貌为由进行简单粗暴的统一规划。另外,通过控制招商环节,提升经营项目的多样性,满足多元消费需求,也是营造商业氛围的途径。

4.3.3 提升步行的连通性

加强地面步行道的连续性与网络化设置,并利用多样化的步行连廊,将不同的地块、商业节点、公交换乘点和重要公共空间联接起来,建立多层次、立体化的公共步行网络,减少步行交通与车行交通的交叉。

4.3.4 加强公共空间节点的设计

通过控制公共空间的尺度、围合公共空间街道的尺度、沿街底层建筑的体量等要素,并设置合理的道路转弯半径,保证过街的安全性,创造人性化的、安全亲切的步行环境。

其次,通过景观小品、公共艺术、街道家具的设计,提升公共空间的可识别性,使公共空间具有独特性和归属感,塑造深入人心的景观意向。

结语:

步行导向城市设计,不是简单的步行化设计,而是需要综合考虑土地利用、交通规划、建筑设计、景观设计、项目策划、运营管理等多种元素的综合的城市系统设计,其目的是激发城市活力,提升城市竞争力,推动经济发展。本文基于前人研究和现实案例的基础,提出相应规划策略,以期为我国城市街道空间建设提供具有参考价值的思路和观点。