浅谈中国山水画写生中的叙事表现

2019-06-12郭青杰

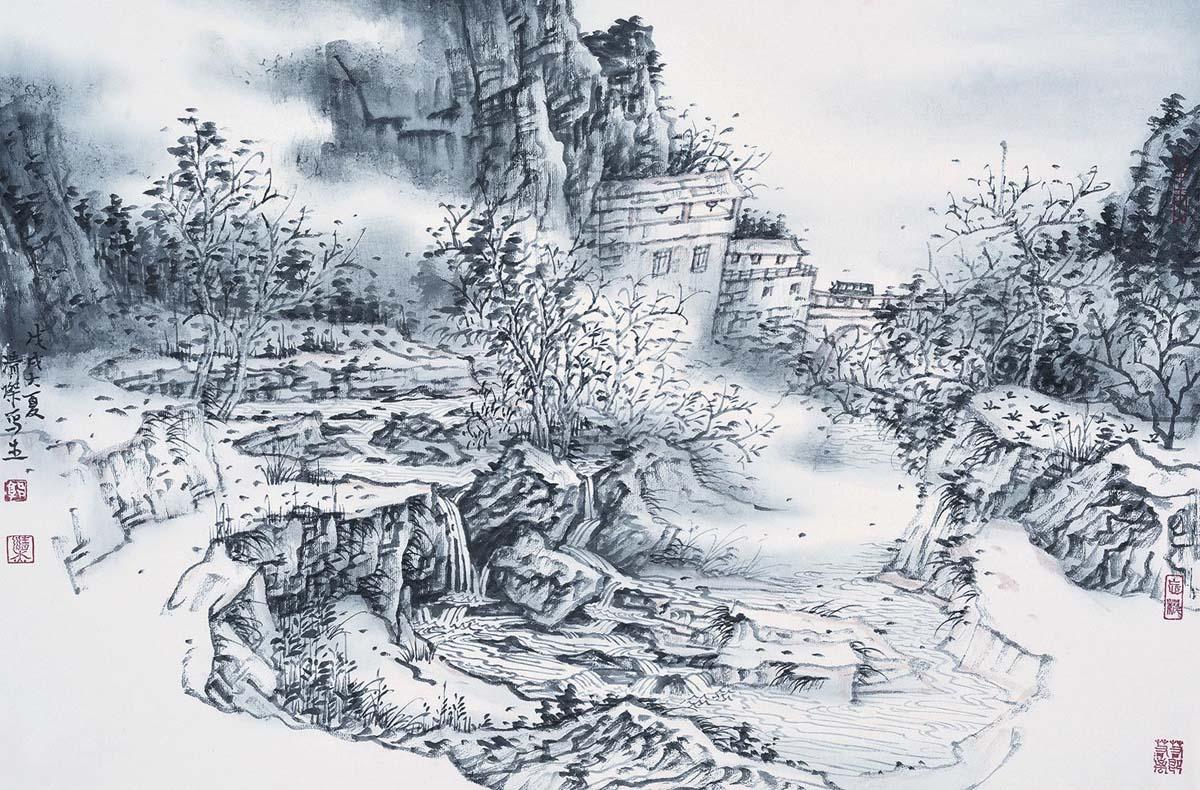

郭青杰

中国山水画从魏晋形成到南北朝成熟,人物虽然从主体变为点题小景,但是它描述的情节所指代意义并没有隐退。从传为隋代展子虔所作的《游春图》到后来南宋马远的《踏歌图》,无数鲜明的作品题目透露了山水画家对叙事的热衷。山水画发展到现代,因为写生的加入,呈现出区别于传统山水画的时代特征。写生不仅是“师造化”的重要途径,也是画家与自然山水情感交流的重要方式,在山水写生过程中,画家自然会对人文与自然山水有所关注,叙事性自然蕴含在写生的过程之中。

一、传统山水画中的叙事类别

宋代是传统山水画发展的鼎盛时期,山水画中的人文精神与自然山水的“图真”追求完美结合,呈现出山水画中“叙事”的多种分类。

以行旅、盘车为特征的描述平民商业活动的山水作品可以概括为“平民叙事”作品。它是对宋代世俗平民生活的描述,也是文人躬耕田间、安贫乐道的需要。问道、访友、雅集类的山水画,意在营造文学化的诗意背景,可以称之为“文人叙事”作品,倾向于表现文人自身生活以及表达对古圣先贤生活的向往,属于文人标签化的存在。而很多以季节性为主题的山水画作品,虽然作品中没有特定人文情结,如王国维《人间词话》中的“无人之境”,但是画面中的层峦叠嶂、沟岭阡陌或明或暗地描述着四时之变。自然界的轮回变化蕴含着大自然永不间断的“生意”,从而引发出画家不同的思致。画家将其寄托于画面之中,自然的生命力量也随之展现出来,可归为“景象叙事”。如郭熙《林泉高致》描述丘壑四时如笑、如滴、如妆、如睡之变(郭熙《林泉高致》),这种对山水拟人化的整体观察可谓精致入微,对山水的叙述隐含着的是生命的现场感。南宋四家之一刘松年的《四景山水图》就隐含这样的叙事特征。艺术作品虽然大都出于文人之手,但是他们在三者之间还是表现出不同的叙事情怀。

二、山水写生中的自然情景与叙事情景

“自然”这一词语首先出现在中国的古典哲学文本之中,“自然”这一概念是道家思想的重要关注点和汇聚点。《老子》中有许多提到“自然”的地方,“自然情景”本质就是万象在旁的天然状态。“绘画情景”就是由自然万象引发的带有主观情感取舍的物象呈现在作品中的主观状态。那么“自然情景”转化为“绘画情景”就需要对自然物象做本真的描绘与转译,这个情景是由水墨为基本语言构建起来的。传统山水画中的叙事情景如江岸送别、灞桥风雪、放鹤亭外、秋山问道、独钓寒江、山樵渔隐、风雨牧归、盘车行旅、古木寒林、溪山无尽等情景,就是源于生活的自然情景通过纸上笔墨转换的绘画叙事。

山水写生是通过对于客观自然的主观表现,实现对自我理想的诠释。山水画写生是游走式观看,融自由多变的视角与出入自然的浅近体验为一体,“远取其势,近取其质”,画面是画家对现实取舍后进行“再造自然”而形成的“绘画情景”。 当下山水画写生同时受到传统山水画布置物象的影响与客观自然所带来的笔墨启示。写生面对的是自然这个真实画本,自然情景需要转化为笔墨语言。如我们面对一个石壁,可以借用李唐法、范宽法。这是课堂纸上范本带来的启发,但不等同于简单机械地套用李唐、范宽山水画法。山水写生重要的是现场感,自然情景会对笔墨产生新的启示,这是在课堂间所不能得到的。通过自然一些细节去与古人画本对应,以局部指代整体,这样纸上的咫尺之间就可容纳山水的千里之势:这一方面是对自然观察敏感度的训练,另一方面也是对古人“以小观大”的观看方式的真实体验。

宋代山水中所确立的物象指向意义对后来山水物象组成有深远影响。如对画面“桥”的隐喻,由“桥”引申为“渡”,由此岸世界到彼岸理想,是画面景象的转折处,也是人生过渡与转折处,又有相逢之“鹊桥”,相别之“断桥”。所以“桥”作为传统山水画中叙事的特定物象,在表现特定叙事空间与叙事情节上有其不可替代的意义。李泽厚先生在《宋元山水意境》一文中说:“哪里没有一角山水、半截树枝呢?哪里没有小桥流水、孤舟独钓呢?哪里没有春江秋月、风雨归舟呢?描绘的具体景物尽管小了一些,普遍性反而更大了。抒发的情感观念尽管更确定一些,却更鲜明浓烈了。”山水写生所面对的诸多自然情景就成为其笔墨生发的母体。

此外,作为中国画山水写生,它是在山水之中的,是游走、体验山水的过程,是物我交融、情景交融式的,而非对象性的。山水画写生中的作品呈现,是笔墨的山水语言转化为诗意语言的过程。笔墨技法也就成了山水作品叙事的基础。笔在纸上,画家身心俱在纸上。用笔就是线在纸上的法度,一条线的起、行、收,提按顿挫等,就是笔在纸上的痕迹与绘画者的触感,是节奏与呼应,是增加笔墨表现力的重要因素。所谓没有笔意,指的就是缺乏书法意趣与书写法度。当然,在山水写生过程中,面对自然物象时涉及笔法与物象相对应。对于书写性的体现,着力于变化中的形态,观看的游走,视觉的变换,带有时间性。有人说书法决定画法,其实也不尽然,书法与画法之间是一种辅助关系而不是决定关系。书法可以提升我们对绘画线条的理解,但不能解决所有问题,它们是相互映衬与相互巩固的关系。写生很好地将课堂的理论知识在实践中进行有效的检验,写生是对临摹时期所学东西规律的应用,对古人作品剖析得越深刻,进入生活就会越容易。

三、山水画写生作品中笔墨叙事的“诗境”营造

山水画写生过程亦不是对自然山水的忠实描绘,山水画中的叙事性和叙事性绘画是根本不同的,两者根本的区别在于艺术家的角度与作品的主题表达。叙事性绘画更多强调一种客观文学化的主题性,偏于记录事件本身,以事件为中心,更倾向于表达时间段内的故事性。绘画的叙事性更强调绘画的本体性特征,以绘画本体为表达主体,以特定物象与情节去引发叙事思考。山水画中的叙事特征是它眾多特征中的一个局部特征。它的主体还是山水精神本身与山水画结构和框架,山水画中的叙事情节更多地作为山水作品的组成部分,立意在于山水之间。所以特定情景与物象就成为传统绘画表达特定主题的程式需要。

自然物象是画家表达情感的媒介,但写生目的不是为了记录,不是为了说明某村落的位置、某寺庙的结构,更不是某景区的导览图。它是画家情思,是诗情画意,是超越物象的。比方说云烟,不是我们每次写生都能遇到,我们可以通过想象力让它进入画面增加画面的韵味。当然前提是符合情理,营造不等同于胡编乱造(如西北山水就不能在画面中随便引入云烟,味道不对,笔墨语言就不准确,即笔未状物)。诗意是形成中国画意境的重要组成,写生中可以先有诗情,带着诗情去画,还可以在画画过程中随机应变,营造具有意境的画面。这个意境可以烂漫、苍茫、沉重,笔墨幻化无迹,可以发人哲思,亦可回望千古,都是畫面的可能性,我们写生也就是拓展挖掘这样的可能性。

山水画写生也是以对诗意境界的追求为归宿,在描述自然情景上也就带有一种意象画的特征。以诗人的想象为出发点,作品中就含有对叙事想象的巨大空间与丰富内容,如苏东坡所言“诗画本一律”。“他们或者将绘画比喻为‘有形之文和‘有形诗,或者比喻为‘不语诗和‘无声诗”(樊波《中国书画美学史纲》),使绘画融入文人的学养与艺术趣味,作品在题材选择、技法运用和境界追求诸多方面表现出独有的特征,也为诗人提供了题诗的雅兴与空间。徐复观在《中国艺术精神》中指出:“诗与画既同属于艺术的范畴,则在基本精神上,必有其相通之处。”清代方薰云:“高情逸思,画之不足,题以发之。”(方薰《山静居画论》)

题画诗有的是对作品所以然的原发性阐释,有的则是画家境遇的写照。王国璎在《中国山水诗研究》一书中说:“山水诗最具普遍性的艺术特色,就是诗人对山水形象形似的模拟,往往令读者‘吟之未终,皎然在目,进而分享诗人的山水美感经验。”(王国璎《中国山水诗研究》)而中国画基础来自“学养”,所以才会有“业余”文人绘画。它重情趣、意趣、诗意,是对境界的把握。境界大小决定绘画水准,是难以量化的,所以就有“墨分五色”。通过对单一墨色的不同层次进行经验性把控,就有“提按顿挫”,笔法便“书法化”。

董其昌云:“诗以山川为境,山川亦以诗为境。”(董其昌《画禅室随笔》)山水诗一方面是画作意境的灵魂,一方面也是艺术家和观看者对理想境界的共同向往。这种诗意在某种意义上是观者与画者在作品之外寻求的审美共识与情感共鸣。山水画写生过程就是画家以笔墨语言填补了以诗畅咏自然的空缺,所以山水画家无形中就替代了诗人,山水画带有诗的意境就再自然不过了。这也形成了中国山水画独特的叙事空间。宗白华先生在《中国诗画中所表现的空间意识》中云:“中国人于有限中见到无限,又于无限中回归有限。他的意趣不是一往不返,而是回旋往复的。王维说:‘行到水穷处,坐看云起时……俯仰往还,构成诗画中空间意识特质。”(宗白华《艺境》)写生亲临自然,就会带来画家情绪上的引发,所谓情随事迁,情绪的难以捕捉以及情感的易变就决定着心境会伴随自然情景变化而变化。心境是虚拟的,在笔墨还原虚拟镜像的过程中,情绪也将被笔墨、色彩或者环境所呈现的感受所引导。艺术创作正是因为结果的不可预见性,所以才魅力无穷。艺无止境是说“景”与“境”皆是动态的,是一个变化的过程。它来自自然,停留于作品而作用于观者,换句话说都是在预想的引导下“情随事迁”而获得不可重复的结果。所以,表达心中所想,是艺术家创作的缘起和归宿,艺术家都力求表达的准确。但这永远都是暂时和相对的,艺术作品的真正含义也正在于这种模糊的准确,为观者留下无限的山水写生的无穷之趣也正在于此。