高式熊的艺术人生

2019-06-12潘真

潘真

扎实的童子功

高式熊成名后,有文章考据其出身,称他为“怀揣文房四宝来到人世”的孩子。

父亲高振霄,是清光绪三十年(1904)甲辰恩科进士,历任翰林院编修、国史馆协修、赏加侍讲衔。高式熊9岁时,正式接受启蒙教育—跟父亲学习儒家经典、古典文学和书法。一对一教学,从《三字经》《百家姓》读起,再读四书五经、唐诗及《楚辞》《礼记》《春秋》《左传》等,由浅入深,循序渐进。

高父教子,身教多于言传。高振霄没有一天不临汉碑,还坚持阅读史书,书写治学日记,著有《史发微》。每天他天不亮就起床,早餐前要写两张楷书、两张隶书。父亲临摹碑帖时,睡眼蒙眬的小式熊恭立在对面盯着看,这叫“练字先练眼”。书写的要领、用笔的妙处,都是一天天看着父亲书写体会到的,看得越多体会越深刻,慢慢就看会了,印在脑子里抹不掉了。

长大后,高式熊擅写隶书,常常对人说:“我的隶书,是看我父亲书写看会的。”

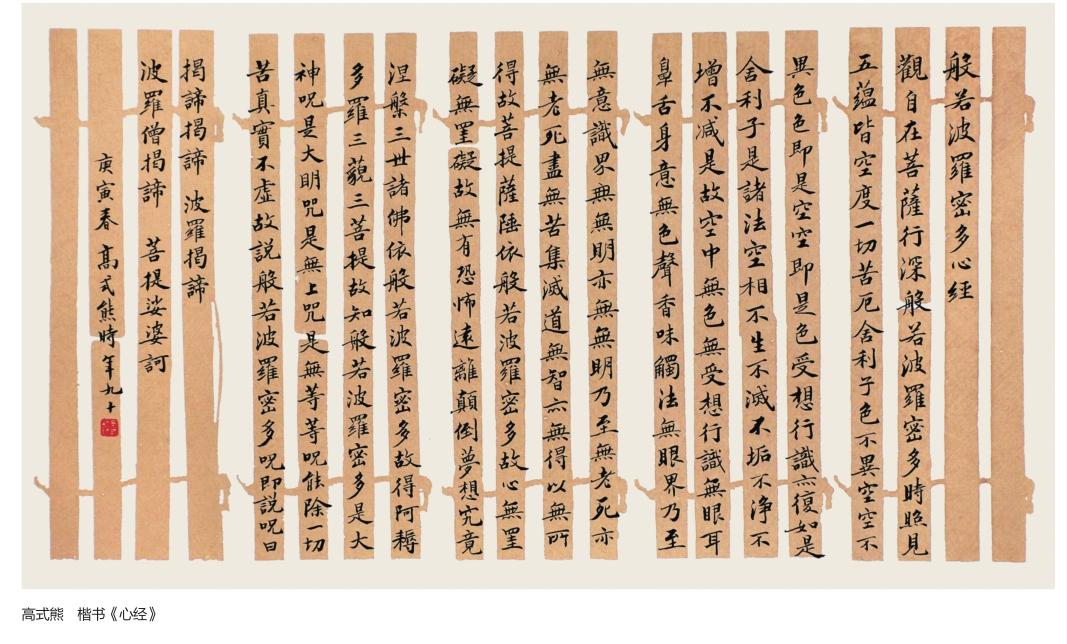

父亲精心安排高式熊习书法,从学欧阳询《九成宫》入门,临写了20多年。楷书还临欧阳询的《皇甫君碑》、褚遂良的《孟法师碑》《圣教序》和柳公权的《玄秘塔》等;小楷学唐人写经、赵孟等;行书临《集王圣教序》《兰亭序》等(晚年喜爱鲜于枢行草书);隶书临《礼器碑》《张迁碑》等;篆书临《石鼓文》《峄山碑》《泰山碑》等,其中仅《石鼓文》就临了百余通。

坊间有署名方祖荫的文章,这样写高式熊:“在父亲的口传心授之下,他的书法出规入矩、端雅大方,临池之勤,数十年如一日,正、草、隶、篆、行皆能,篆书尤精,融诸家之长,成自家之风格。”

少年学篆书,为日后学习书法和篆刻打下了扎实的童子功。

有幸遇名师

那时候,父亲每写完一幅字,站在一旁练眼的高式熊就学着父亲的样子,拿起图章,打印泥,敲到那幅字的左下方或右上方或父亲指点的位置。对书法作品乃至篆刻作品的结构、布局等的审美观,是在不知不觉当中养成的。

图章打多了,不免手痒,想自己什么时候也刻一方试试。学写篆书、认识篆文后,他更喜欢印章了。他小小年纪就对《说文解字》着迷,原因正是“篆书可以用来刻图章”。

偶然,翻到一部家藏的古器物大全《金石索》。其中有两本玺印,书中的汉印令小式熊爱不释手。可父亲坚决不允许无关的事干扰他专心读书,父命难违,他只好偷偷自学。

那一年,他16岁,父亲60岁。他为父亲刻了一方“六十以后作”。这方章,既是儿子亲手为六旬父亲制作的礼物,又是他的篆刻处女作,却也是偷偷刻下的。父亲惊讶地收下礼物,以后也钤在作品上,但并没松口说儿子从此可以学刻印了。

后来,看到孔云白著《篆刻入门》一书的广告,他跑去书店把书买回家。当时,家里的经济条件也不允许他在读书之外花闲钱,他临摹《篆刻入门》中的汉印,仅有一块石头,只好刻成一方,磨掉,再刻一方,再磨掉,如此反复摹刻了好几年,乐在其中。

高振霄府上,来来往往的客人非常多,不少是清朝遗老(颇有几位还拖着长长的辫子),可以说“谈笑有鸿儒,往来无白丁”。当时,几乎所有上海书画界的精英都在高家露过面,有不少还是常客。

与篆刻天生有缘的高式熊,遇见了生命中的几位贵人。

高振霄的同乡挚友、著名书画篆刻家赵叔孺,一生篆刻约千纽,有《赵叔孺印谱》行世。高式熊得到一本《赵叔孺印谱》,里面有300方钤稿。这位篆刻家精湛的艺术使他深为折服。每晚在灯下,他按着印谱勾摹,直至深夜。

赵叔孺仔细看了他带去的印谱和图章,赞不绝口:“这方图章,刻得好!”赵叔孺肯定了他师从秦汉的方法是正确的。听说他因买不起石头而刻一方磨一方,赵连连叹道:“可惜啊!可惜啊!”然后又听说高太史不支持他学印,忙说:“我来跟你父亲讲,他会同意的!”

改日,赵叔孺就对高振霄提起式熊的刻苦和天赋:“你怎么能不给他刻图章?好好栽培啊!你不得不栽培啊!”这样一来,地下工作名正言顺地转为公开了。

赵叔孺对高式熊艺术生涯的最初几步,起到了举足轻重的作用。

张鲁庵编的《黄牧甫印谱》,是赵叔孺竭力向高式熊推荐的。赵知道此印谱5元的高价他难以承受,便说:“你不必买,做这部印谱的人会送来的。”

过了些时日,一位中年人寻上门来,自报家门:“我叫张咀英,赵叔孺先生叫我来的,这印谱送给你。”来人正是赵叔孺的学生,篆刻家、收藏鉴定家张鲁庵。从此,张鲁庵每次拣出几种印谱,附一份清单,派车送到高家。高式熊看完,只要打个电话,他就再派车送来一包,换回看完的那包。

“都是价值连城的名家印、古印啊,我却可以随便翻。我是很有眼福的人!”高式熊感叹,“像我这样的人不多,能把张鲁庵收藏的所有印谱全都看过的,除了我,只有陈巨来、方介堪、叶潞渊几个人。”他成了张家的常客,所用的图章石头、刻刀、印泥、印谱纸等也都是张提供的。张甚至在自家书房里为他安放了一张写字台,把房门钥匙也给了他,让他自由进出。

王福庵也是高振霄的好友。他刻的印,典雅隽秀,给高式熊留下深刻印象。高式熊经常拿了写好的印稿、刻好的图章,去家附近的王府,向福老请教。

对于高式熊的作品,福老完全是讲实话,的确好的他会讲,缺点更是绝不放过,要求按修改意见改正,甚至重刻。曾經有一枚印章,刻了磨、磨了刻,改刻了四五次才过关。“那是真正的批评,他从来不哄人。”高式熊崇拜王福庵,用心向学,久而久之,他临福老的章几可乱真。

晚年的高式熊,回忆起赵叔孺、王福庵二位,依然感恩、难抑激动,“每次见面,每次都是学术讨论!谁有我这么好的学习条件?”

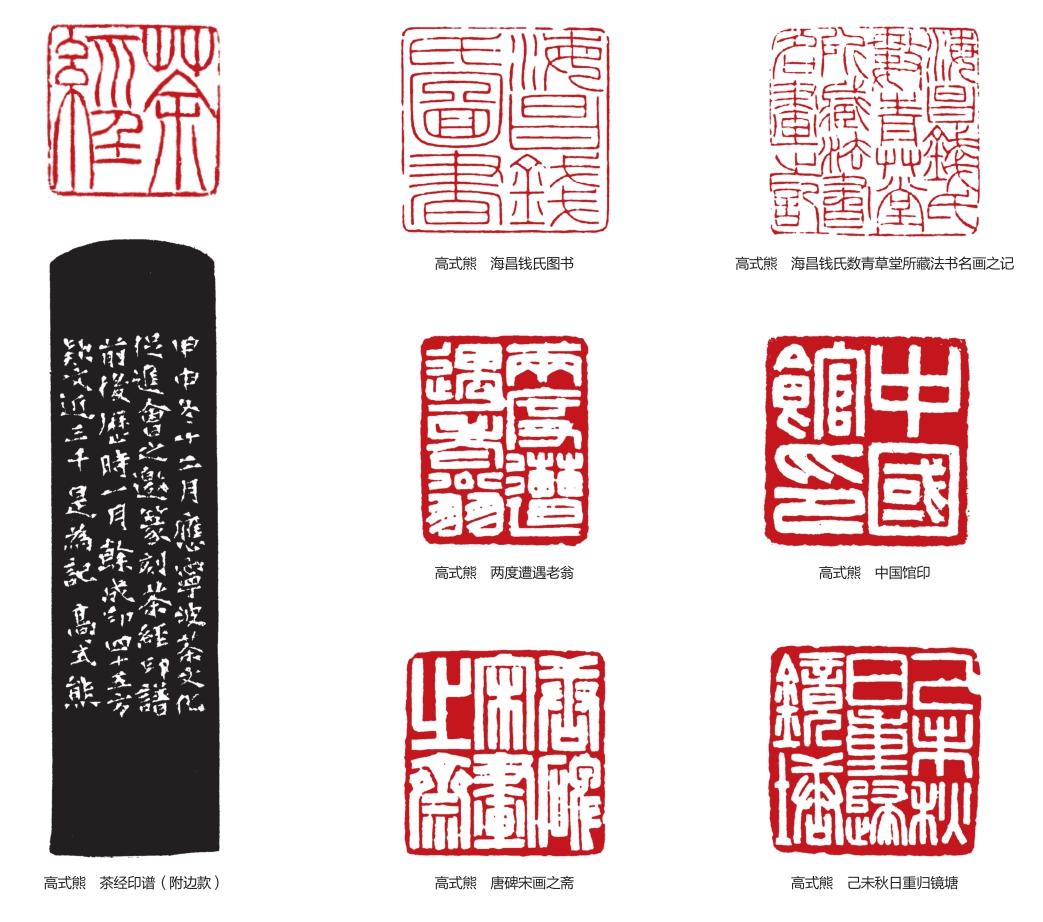

在两位大师的悉心指点下,高式熊从临摹秦汉、浙派到邓石如、赵之谦、吴让之、黄牧甫、吴昌硕、赵叔孺、王福庵和陈巨来等名家,博采众长,终于自成一格。

主创《西泠印社同人印传》

1947年重阳节,由王福庵、丁辅之共同推荐,高式熊加入西泠印社,成了当时最年轻的社员之一。那年出版的中国第一部美术学科年鉴《中华民国三十六年美术年鉴》中,有高式熊的传略和篆刻作品。可见,当时27岁的他在业内已小有名气了。

翌年初,张鲁庵、秦康祥发起,为西泠印社篆刻一部《西泠印社同人印传》。治印的最佳人选,当然首推高式熊。对于高式熊来说,学印已这么多年,二十七八岁,确实也到独立刻一部作品的时候了。

秦康祥以收藏竹刻、汉铜印和名家印驰名,对篆刻颇具鉴赏力,而且肯直爽批评。所以,高式熊视之为诤友。

印传分工明确:张鲁庵提供印石、连史纸、印泥,秦康祥把每一位社员的小传写在拍纸簿上,高式熊据此设计好样稿,交给王福庵审,再根据王的意见修改稿子。王福庵这一关,在高式熊看来就是“毕业考试”。从文字订讹、印稿审核、印谱成书样式、边款小传刻镌,到最后定稿,最顺利的一天能完成10方章。三人通力合作,作品也须三人都满意才算通过。有一方章,刻来刻去不满意,竟反复了五次……

这样花了半年多的时间,完成了220方印章的创作。印社同人每人一方,印面刻姓名,边款刻小传,并钤拓一部四册印谱,每页上方钤印一枚,下方附拓边款。最后,由王福庵作序。

在《西泠印社史研究导论》中,中国书法家协会副主席陈振濂把以张鲁庵、秦康祥、高式熊为核心的西泠社员,称为“处于百年印社史中期的中青年群体”,称印传“是一份绝顶珍贵的并且在40年代(早于《西泠印社志稿》)即已成形的系统史料”,“本是绝好的印社史研究史料,但一直未公开出版,是为憾事”。

40余年后,高式熊与西泠印社联系,要捐赠《西泠印社同人印传》整批印章。有朋友希望悉数买下这批印章,被他回绝了,理由是“先要出书”。

1995年,为祝贺高式熊75岁生日,忘年交周永泉策划出版原拓本印传。另一位忘年交、书画社老同事李年才听说此事,热心相助,一手操办了印谱拓印、出版事宜。六册线装原拓印谱《西泠印社同人印传》由上海朵云轩出版。

出版的印谱,共录印164方,其中有1948年刻的220方中保存较完好的157方,重刻7方。书名、王福庵戊子序文和朵云轩乙亥跋记,均由高式熊书。朵云轩的跋中有言:“《西泠印社同人印传》,开印谱印传之先河。”

此原拓本的由头是庆祝高式熊75岁生日,所以拓制了75部。当时朵云轩定价为每部3000元,仍供不应求。如今,每一册已价值数万元。而弥漫于宣纸墨印之间的人文气息,又岂是人民币可以衡量的!

2005年秋日,在中国印学博物馆举办的“西泠印社藏历代名家印章、印谱展”上,《西泠印社同人印传》才初次让世人惊艳。

让书法篆刻走向民间

高式熊并不满足于成为著名书法家、篆刻家。坎坷人生中跌入社会底层的经历,使他始终心怀热情,欲以艺术造福大众。

20世纪60年代初,上海电影机械厂成立“职工书法篆刻活动组”,组长由工会主席担任,电讯工高式熊为副组长。每星期一个晚上,十几名职工下了班留下来,由高式熊教篆刻。老师指导有方,学员们进步神速。

那些年,高式熊在政治上毫无地位,但对于一个职工兴趣小组而言,这位书法、篆刻的辅导老师堪称重量级。爱好书法篆刻的学员们注意到,上海青年宫首创书法篆刻学习班,高式熊是与沈尹默、白蕉、拱德邻、潘学固、胡问遂、方去疾、钱君匋、单晓天等一起执教的。

上海市书法家协会及时得知,有這样一批从勤杂工、车工、技工到书记的篆刻爱好者在最基层活动,就邀请他们参加那年举办的“上海市书法篆刻作品展览会”。接到任务,高式熊连夜加班,粘贴好厂里篆刻小组成员分刻的毛泽东《蝶恋花》词句的印花,每方印下都具了作者名(书记某某刻、车工某某刻、技工某某刻、勤杂工某某刻、摄影某某刻等),第二天一早送展。于是,上海电影机械厂职工书法篆刻活动组学员集体创作的篆刻作品毛泽东《蝶恋花》词句在上海观众面前亮相。

职工篆刻小组的新闻,吸引了上海媒体的关注。《解放日报》刊登新闻报道《一个工人书法篆刻小组》,图文并茂,洋洋洒洒半个版。此次采访、登报之后,高式熊更加出名了,外出讲课、篆刻等排满了他的业余生活。他加入了刚刚诞生的上海中国书法篆刻研究会。

1973年,东方红书画社组织高式熊与方去疾、单晓天、叶潞渊、潘德熙、韩天衡、童衍方、刘一闻、顾振乐等10余位篆刻家,选刻毛泽东诗词和“样板戏”台词。篆刻家们以简化字入印,集体创作、出版《新印谱》。那年月,正闹书荒,印谱更是稀缺,《新印谱》甫一面世,书法篆刻爱好者奔走相告,求之若渴。两年里出了好几辑《新印谱》,影响从上海波及全国,给传统的篆刻艺术带来了复苏的希望。

1978年,高式熊58岁,被推荐到上海书画出版社,担任《书法》杂志篆刻编辑。这才算“归队”了。

第二年,《书法》杂志举办群众性书法比赛,应征稿件雪片一样飞入编辑部,落款“苏局仙”的稿子《临〈兰亭序〉》令编辑高式熊眼睛一亮:“这是件特别的东西!”待谢稚柳等全国评委聚在一起看,也纷纷叫好,就给评了个一等奖。

苏局仙还是“末代秀才”呢,一辈子默默无闻,直到98岁上得此大奖。一时间门庭若市,书协会员、文史馆馆员的头衔都给了他,正在拍摄纪录片《话说长江》的日本摄影团队也闻讯赶去拍了三天……

人们把这一切归功于沙里淘金的编辑。与苏局仙素不相识的高式熊淡淡地说:“我是凭作品,发现人才就要公之于大众。”

20世纪80年代,中国掀起学艺热,有一批名家不计报酬在基层授课。学艺青年中,有个叫夏宇的,后来撰文回忆了与高式熊的“一课之缘”:一次下大雨,他的老师没来,各班学生也很少,学校让大家自由到有老师的班里听课。他走进一个教室,只见老师高式熊独自坐在讲台边等学生,他就在对面坐下,一起等。等了许久也不见有同学来,老师就说:“今天可能没有其他人来了,就我们俩了,我们开始吧。你有什么想问的?”他一开始很拘束,不敢说话,后来老师让他拿习作出来,很仔细地看了,告诉他要学习吸收传统的东西,又对他的印稿做了评点,也肯定了他的长处,接着讲起印学知识……大名家与只有一个学生的一堂课,叫人终生难忘!

晚年高式熊奔走忙碌的事务中,有一大部分是為社区做奉献。身为西泠印社名誉副社长、上海书法家协会顾问,他同时也是基层的静安书法协会会长。2001年,南京西路街道社区学校开学,年届八旬的高式熊欣然担任这所最基层的业余学校的兼职教师。换了别的名家,也许不愿这样“有失身份”,可高式熊的原则是,只要对社会有益的事,他都来者不拒,即使没名没利,他也愿意赔上珍贵的时间、精力。再说在业余学校教书法,能普及传统文化嘛!

把中国传统艺术带出国

走出国门交流艺术,则是退休以后的事情。去得最多的,是一衣带水的邻邦。

1988年,高式熊应邀在日本大阪现代艺术中心举办个人篆刻书法展,并为大阪博物馆鉴定藏品;又应邀在日本阿培野举办个人篆刻书法展,并为日本京都泉屋博古馆鉴定馆藏文物及印章。一个月时间,在博物馆坐堂,与日本的专业人士交流比较多。有的日本人,中国话一句不会说,却坐在那里与他讨论图章,全靠一支笔、一张纸,一句来一句去,可以笔谈两个小时……“去日本做学术交流是一种考验。他们请教你,你如果回答不出来怎么办?实际上也是一个学术的较量。”他说。

那次访日,他带去了1954年版的《式熊印稿》原拓本。日本人识货,10本印稿被一抢而空。这个原拓本,收集了高式熊各时期所治印章81方,封面由沙孟海题签,扉页由顾廷龙题字。1989年,上海书画出版社出版的《式熊印稿》,汇辑了高式熊自青少年时期以来的300余方力作,仍由沙孟海题签,序则由韩天衡作。

题为“谦恭育晚生 宝刀铸清峻”的韩序,对高式熊评价相当之高,视之为“现代印坛上一位重要的篆刻家、印学家”。

韩天衡认为,“在治印方面,高先生的取法和格调都是很高的”“所作追秦抚汉,仪态雍容绰约,而一以清峻的风神出之”“彼时赵叔孺、王福庵皆一代篆刻大家,各自有独到的高艺绝技,而高先生的英年力作,就自然而言似可与赵叔孺比美,就劲挺来看似又可与王福庵竞技”,而《西泠印社同人印传》印谱四册“所作益显英迈,出入秦汉宋元而不逾规矩,技法老到却神采楚楚,从篆刻艺术的角度,或是就其选择的印谱主题,从篆刻史学的角度而言,它都是区别于一般汇印成谱的那一时期的一部重要印谱,即此不可不记”。他还认为,“在印学方面,高先生的见识和修养同样是很高的。他对于历代印谱版本、印章流派均深有研究,慧眼独具”,《西泠印社同人印传》“钩沉揽玄,考证和揭示了许多被埋没的和鲜为人知的印学史料。史料是理论研究的基础,而整理史料又是乏名缺利的辛苦劳动。他认真地、默默地做了,而且做了许多年。其用心之苦,用力之勤,委直叫人肃然起敬”。