PISA2018阅读素养评估的特征解读

2019-06-12王晓诚

王晓诚

阅读是人类获取生活的智慧并参与社会的重要途径,阅读素养是学生必备的核心素养之一。在知识信息化社会中,快速查询、阅读各种信息,并将其运用于解决生活中各种现实问题的能力,已经是现代社会中人们享有完满的工作和生活所必需的核心素养。从一些国际评估项目如国际阅读素养进展研究(Progress in International Reading Literacy Study,简称PIRLS)、国际学生评估项目(Programme for International Student Assessment,简称PISA)、国际成人能力评估项目(Programme for the International Assessment of Adult Competencies,简称PIAAC)都共同地把阅读素养作为重点评估项目这点上看,其重要性不言而喻。其中,PISA作为全世界70多个国家和地区参与的具有代表性的国际学生评估项目,主要评价即将完成义务教育阶段的15岁学生在实际生活中运用各个领域核心知识和技能解决问题的能力——又称为“素养”(literacy),主要包括阅读素养、数学素养和科学素养。PISA测评每三年举行一次,每次选择其中一个作为主要评估领域,其他两个为次要评估领域。继PISA2000、PISA2009之后,PISA2018再次将阅读素养作为主要评估领域。为此,OECD发布了PISA2018实施草案(PISA2018 Draft Analytical Frameworks),对2018年PISA阅读素养评估框架进行了详细的说明。本文尝试通过对PISA2018阅读素养评估实施草案的解读,分析其主要特征,一方面能够了解国际阅读素养评估的最新发展动态,另一方面能够为我国阅读教学及其评价的改革与完善提供启示与借鉴。

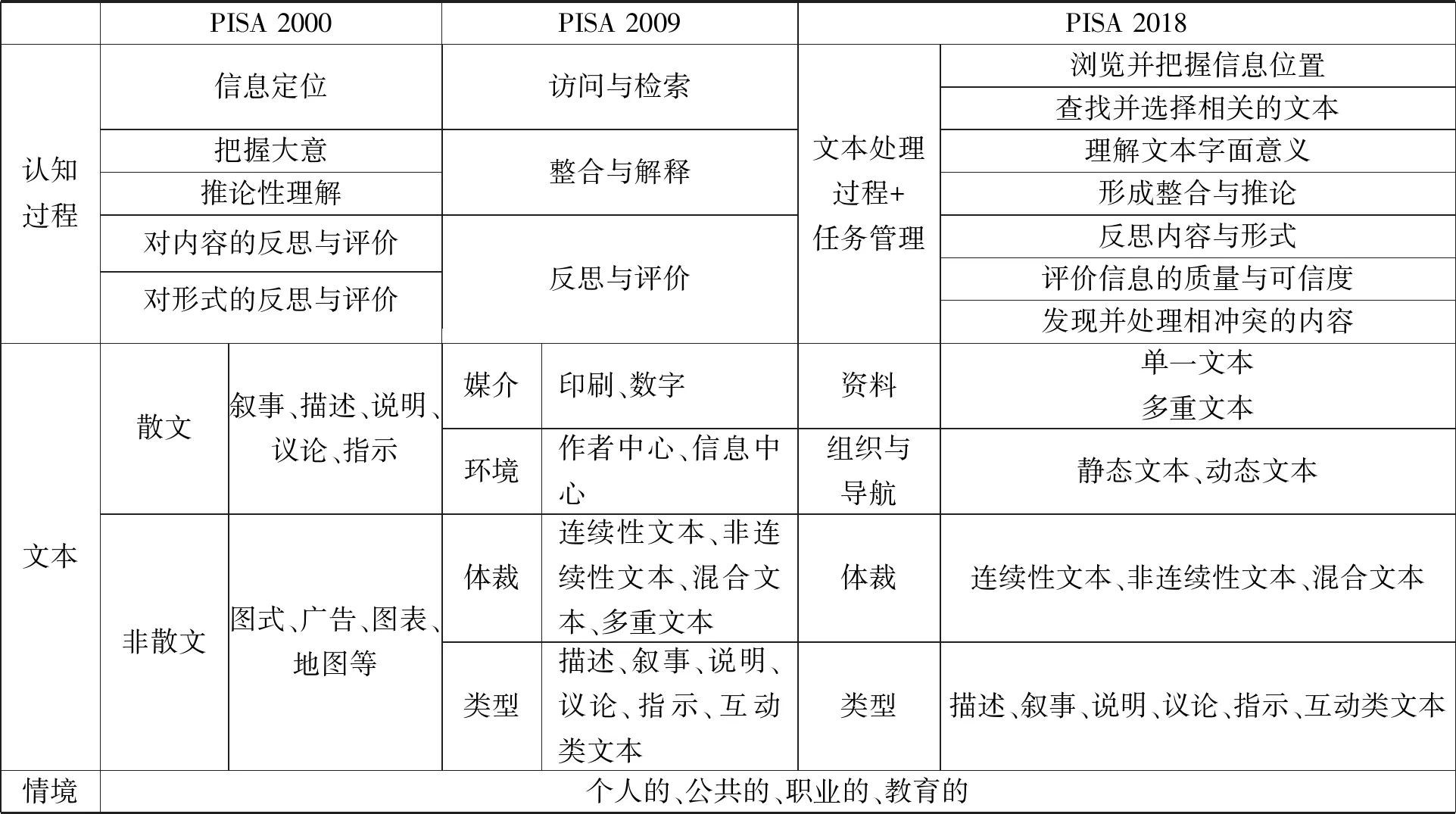

通过对PISA2000、PISA2009、PISA2018阅读素养评估框架进行对比可见(表1),PISA2018延续了以往评估框架的主要体系和维度——贯穿于整个阅读活动的读者“认知过程”维度、和阅读内容相关的“文本”维度、作为阅读活动发生脉络的“情境(目的)”维度。然而,根据最新阅读理论的发展与变化,PISA2018对各维度下属要素的内容进行了修订和完善。具体变化如表1所示。

表1 不同测评周期PISA阅读素养评估框架的变化

特征一:目标导向的阅读观与基于情境的评估

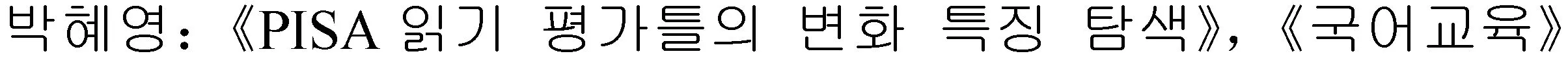

传统的阅读观将阅读定义为读者对某一单篇文本的“文字解码”及“文本理解”能力,PISA2000与PISA2009阅读素养评估也将阅读过程看作是以“文本处理”为核心的认知过程。近些年来,阅读素养相关理论强调“阅读并非在真空中进行,它总是为某种目标所驱动,达成某种目的”(reading does not take place in a vacuum. It is done for a purpose, to achieve some end)[注]Rand Reading Study Group.Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension. Santa Monica, CA: RAND Corporation. 2002: 15.。现代社会人们日常生活中的阅读活动已不再仅仅是为了理解文本内容,更多的时候是由具体的目标所驱动。即,在某种特殊情境下,为了解决任务或获取特定的信息而阅读,阅读的目标导向性更为明确。目标的设定与实现不仅驱动着读者参与文本的决定、对文本的选择,还影响着他们退出某一特定文本的决定、重新参与到另一篇文本的阅读以及对多重文本的信息进行对比和整合。[注]Britt, M. A., & Rouet, J-F. Learning with multiple documents: Component skills and their acquisition. In J. R. Kirby & M. J. Lawson (Eds.), Enhancing the Quality of Learning: Dispositions, Instruction, and Learning Processes. New York: Cambridge University Press. 2012: 276-314.根据读者是否带着特定目标去阅读,他们在阅读中所获得的信息在“质”和“量”上存在着显著差异——即便是阅读同一篇文本,读者带着任务去阅读的情况,与漫无目的地阅读的情况相比,所获取的信息在“质”和“量”的层面也有着明显不同。[注]Rouet, J-F., & Britt, M. A. Relevance processes in multiple document comprehension. In M. T. McCrudden, J. p.Magliano, & G. Schraw (Eds.), Text relevance and learning from text. Charlotte, NC: Information Age Publishing. 2011: 19-52.基于此,PISA2018对阅读认知过程的解释和说明在“文本处理”基础上,追加了基于任务实施观点上的“任务管理”(见图1),可以说是与之前的评估相比最大的不同之处。

图1 PISA 2018阅读素养评估框架中的认知过程模型[注] OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 17.

从图1中可见,PISA 2018在已有的“文本处理”能力的基础上导入评估的情境,将既有的“文本中心”的阅读看作是任务实施情境中的“情境依存型”活动,以对学生的任务管理能力进行评价,包括设定目标和计划、监控和调节。首先,读者需要准确理解情境的阅读需求,建立与任务相关的阅读目标与计划;在整个阅读过程中持续监控自己的阅读目标和策略,并根据情况适时作出调整。可见,“任务管理”突出了阅读目标对阅读行为的驱动,以及元认知对阅读过程监控的重大作用。

相较于传统的阅读评估更多地为学生提供一系列各不相关的单篇文本与问题,阅读目的也通常是为了回答一些零散的阅读理解问题,基于情境的评估为读者提供了一个具体的阅读情境,在此情境下读者带着特定的目标去收集与主题相关的文本,完成高层次的阅读任务,例如回答一个更为综合的问题或者在阅读一系列文本之后提出自己的建议等。在此,情境主要指阅读活动所处的特定脉络或问题场景,告知读者需带着何种目标去阅读文本、筛选信息,起到了一个引导的作用。例如,PISA2018某样题的导入部分提到阅读情境是“为了准备科学课堂中的发言而进行的协作学习情境”,具体场景为“大家将要在科学课堂上以宇宙探索为主题进行小组汇报。为了准备汇报,你正与小组成员们一起在网络上检索相关的信息”,学生需基于场景中提示的情境信息完成后面的问题。每个情境可能由一个或多个任务组成,既有对传统阅读能力的考察(例如定位信息、理解文本意义、展开推论等),也有一些更为复杂的任务要求学生能够整合多重文本信息、评价网络检索结果或验证多重文本中的信息。阅读任务一般按照由易到难的顺序排列,例如第一个任务要求学生基于网络搜索结果访问一个特定的文本,第二个任务则要求他们根据文本内容回答问题,第三个任务要求学生判断第一篇文本的观点是否与第二篇文本的观点相同。

任务实施情境中的“目标导向阅读观”以Rouet和Britt提出的MD-TRACE(Multiple-Document-Task-based Relevance and Content Extraction)模型为基础,即“以任务实施为基础的、评价关于同一主题的多重文本并提取合适信息的阅读模型”。[注]Rouet, J-F., & Britt, M. A. Relevance processes in multiple document comprehension. In M. T. McCrudden, J. p.Magliano, & G. Schraw (Eds.), Text relevance and learning from text. Charlotte, NC: Information Age Publishing. 2011: 19-52.MD-TRACE模型超越了以往针对单篇文本的阅读理解,强调读者运用外部资料进行阅读活动,其核心过程有:其一,建构任务模型;其二,评价解决任务需要哪些信息;其三,阅读关于同一主题的多重文本,选择符合目标的信息并进行整合;其四,形成符合任务目标的产物;其五,评价产物的质量。可见,基于情境的评估针对同一个任务、主题或阅读目标,提供多样化的文本,以期评价学生阅读关于同一主题的多重文本、整合相关信息并最终解决任务的能力。基于情境的评估将任务目标和情境脉络以具体的场景展示出来,并将任务实施的过程分解为一系列下属问题,在为学生解决任务提供脚手架的同时,也有利于提升学生的专注度和动机。

特征二:强化多重文本阅读与导航能力

传统的阅读观重视学生理解、解释、反思单一文本的能力。然而,随着信息时代计算机、智能手机等数字媒介的发展,文本的结构和形式在很大程度上得以改变,更多地要求读者在有目的的阅读(purposeful reading)活动中发展出新的认知策略和更为清晰的阅读目标。成功的阅读行为已不仅仅被定义为能够阅读并理解某一单篇文本,还要求读者能够有效利用复杂的信息处理策略,包括对多重文本中的相关信息进行分析、整合和解释等。[注]OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 6.以OECD国家为对象进行问卷调查发现,超过2/3的国家有70%以上的家庭拥有计算机并能够访问网络,人们更多地通过台式计算机、笔记本电脑、手机以及平板电脑等媒介获得新的知识和信息。[注]OECD. OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264204256-en. 2013: 46.在印刷媒介与数字媒介共存的现代阅读环境,PISA2018十分重视学生在超文本等网络阅读环境中检索并筛选信息的“导航”能力,并在印刷文本阅读能力评估基础上,突出了对数字媒介环境中多重文本阅读能力的评估,主要体现在:在“文本”范畴中追加了“资料”和“组织与导航”要素。

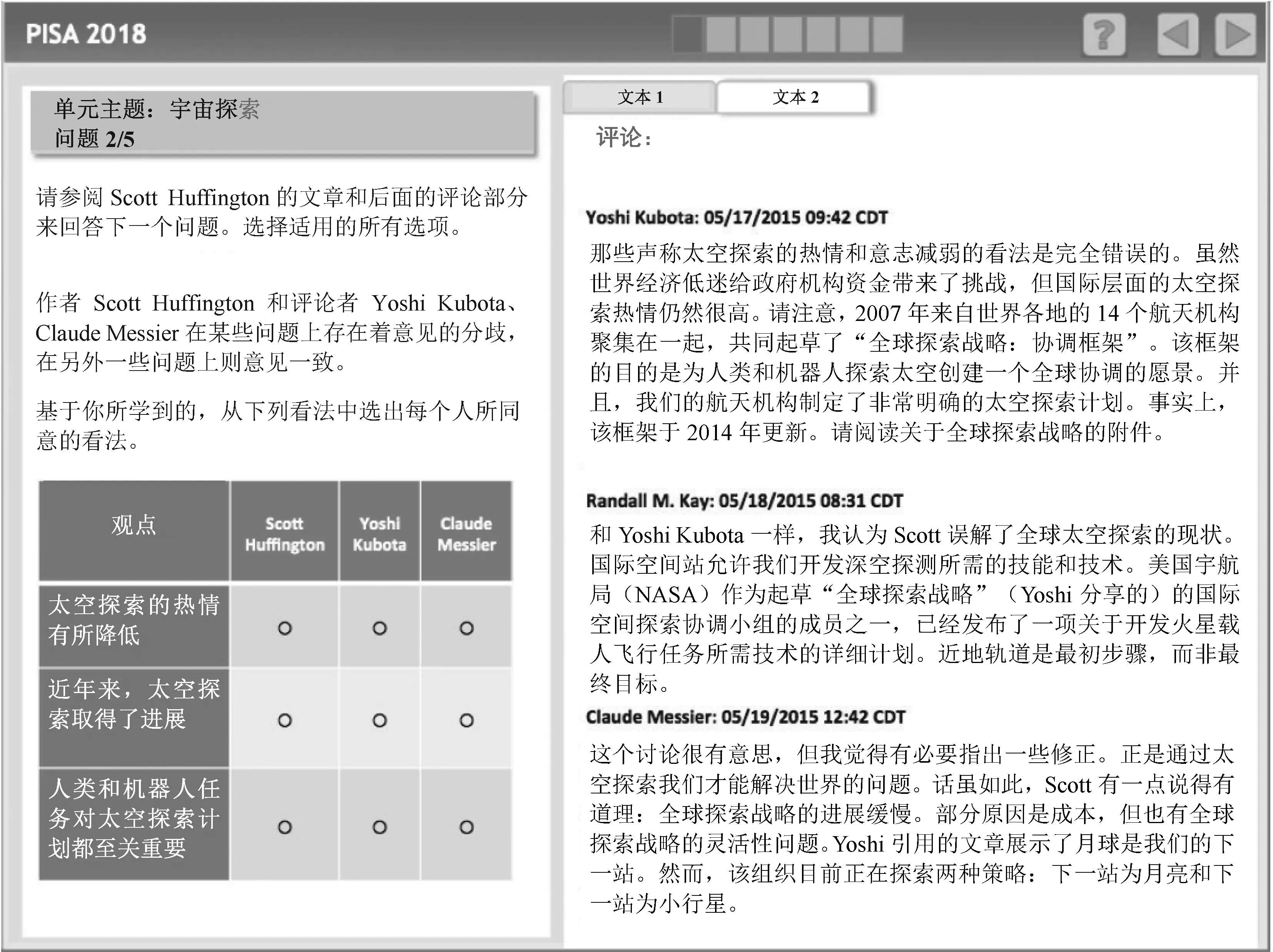

“资料”代表的是文本单位,包括单一文本和多重文本。其中,多重文本指主题相同或相似但由不同作者撰写或在不同时间出版,通常文本之间的关系不明显或者比较松散,甚至是相悖的。[注]OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 22.例如PISA2018《宇宙探索》样题为学生提供了三种关于同一主题的不同资料:一是Scott Huffington的博客文章,二是针对博客文章观点的各种评论,三是其中一位评论者所引用的文章。任务之一要求学生参考Scott Huffington的文章和评论部分,完成以下任务:“作者Scott Huffington和评论者Yoshi Kubota、Claude Messier在某些问题上存在着意见的分歧,在另外一些问题上则意见一致。基于你所学到的,从下列看法中选出每个人所同意的看法”(见图2)。[注]OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 42.可见,该问题主要考察学生对关于同一主题的观点不同的多个文本进行理解、分析和推论的能力。

图2 PISA2018阅读评估中的“多重文本推论”样题

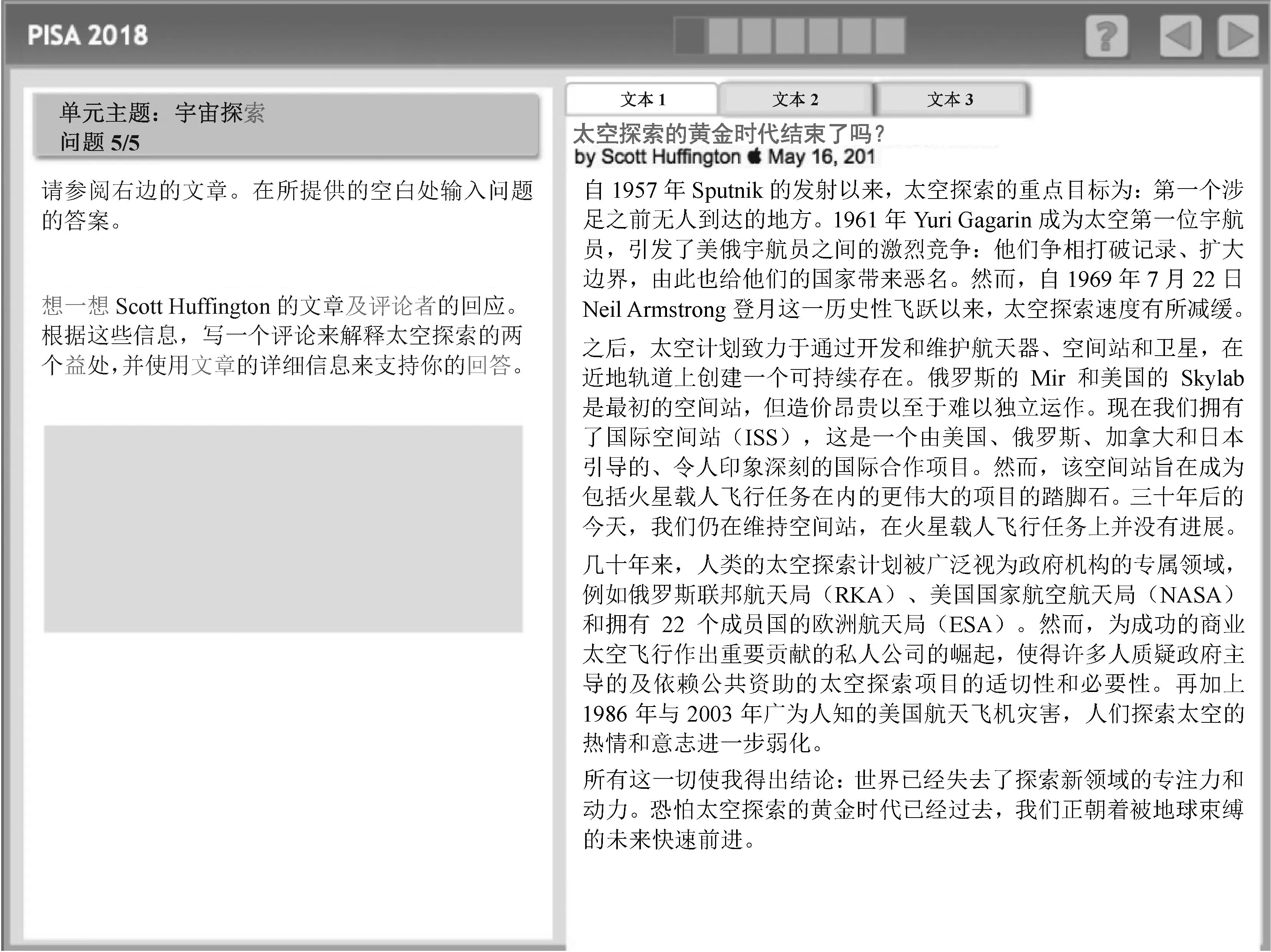

日常生活中人们的阅读理由是非常多样化的:有时候可能是单纯为了获取某种情感体验,有时候则是为了获取特定的信息或知识,也有的时候是为了完成学校或职场工作中要求的报告书写作等任务。无论是哪种情况,都可能需要读者在网络检索窗口输入合适的检索语,查询、阅读、整合与主题相关的多样化文本。那么,能否在数字媒介环境中熟练阅读多重文本、整合相关信息并完成相应的阅读任务(如制作报告书、论文写作等),被PISA看作是未来社会成员必须具备的重要能力。再以PISA2018的《宇宙探索》样题为例,最后一个题目要求读者结合文本提供的信息,针对宇宙探险的主要好处撰写一个评论,并使用文章中的细节来支撑自己的观点(见图3)。[注]OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 42.为了完成这一任务,学生需阅读三篇相关的文章,对文中的论点进行比较和对照,把握其中相似和相冲突的部分,最终形成自己对于主题的观点或立场。

图3 PISA 2018阅读评估中的“资料整合”样题

此任务提供了关于同一主题的多个文本,不仅要求读者能够准确理解作者的观点,还能够对文本的内容尤其是相冲突或相矛盾的部分进行深度思考,在此基础上形成自己主体性的观点,并完成评论或报告书的撰写。可见,该任务考察的是读者在对多重文本进行分析、推论、整合与评价的基础上,形成自己的立场或创造新知的能力。一方面,这与美国州立《共同核心标准》(Common Core State Standards,简称CCSS)前言中提到的观点相呼应——“在现代科技社会中,为了顺利完成大学学习并为未来的工作做准备,学生必须有收集、理解、评价、整合信息和各种观点的能力,能够就这些信息和观点做出报告,以进行独创研究,回答并解决实际的问题”。[注]National Governors Association Center for Best Practices & Council of Chief State School Officers. Common Core State Standards for English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects. Retrieved from http://www.corestandards.org/ELA-Literacy. 2010: 7.另一方面,这也与目前时代背景的要求相吻合——在现实环境中,无论是在学校学习、职场工作还是日常生活中,人们所面临的阅读情境更多地要求他们能够熟练查找、分析、整合关于同一主题的多种资料或信息,最终形成自己的观点并完成相应任务,如研习报告、工作报告等。

“组织与导航”体现的则是读者对多重文本的检索和整合能力。一般而言,传统的印刷文本按照内容展开的先后顺序组织信息,读者通常需要按照既定的顺序进行阅读,因此印刷文本阅读也往往被称之为“线性阅读”(linear reading)。然而,在数字化媒介中,人们可以检索的文本数量及种类远远高于印刷媒介,因而通往目标信息的路径更为复杂和抽象。为了找寻目标信息,读者通常需要首先设定合适的路径并对信息进行检索和选择,这一能力也被称之为“导航”能力——为了解决特定的阅读任务,读者不停地穿梭于由链接联系在一起的多个文本的过程。OECD指出“导航行为是数字化阅读的核心成分,读者通过导航行为‘构建’他们自己的‘文本’,决定链接到何种文本将直接影响到读者的阅读对象以及整个意义建构过程……优秀的读者倾向于尽量减少对不相关页面的访问,从而有效地定位到自己所需要的页面上”。[注]OECD. PISA 2009 results: Students on line. Digital technologies and performance (Volume VI). Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264112995-en. 2011: 20.Naumann通过分析学生“访问的网页的适切性”与“相关网页的访问次数”来判断其导航的有效性,发现导航的有效性与数字阅读成绩有着非常高的相关。[注]Naumann, J. A model of online reading engagement: Linking engagement, navigation, and performance in digital reading. Computers in Human Behavior, 2015(53): 263-277.由于数字化文本不是简单线性的排列而是一种立体的、网状的链接,因而需要读者明确自身所处位置、熟练掌握检索工具的各种功能并能够根据情况的不同进行灵活运用。例如借助滚动条、书签、屏幕缩放等工具调整文本在画面中的位置,熟练使用菜单、目录、超文本链接等导航工具在多个页面之间进行切换,点击某一个特定链接或从一个下拉菜单中选择一个项目等。导航能力以读者对计算机媒介环境的熟悉以及基本的ICT运用能力为基础,否则,即便有着高水平阅读能力,也可能在访问数字资料和信息方面遭遇困境。

特征三:重视读者的评价及批判性阅读能力

PISA2000对阅读能力的考查侧重于学生对文本的“再现”和“理解”能力以及对作者意图的正确把握;PISA2009则凸显了阅读过程中读者的积极性以及读者与文本之间的互动,强调了阅读应是积极的、有目的的和功能性的;相较于之前的评估,PISA2018进一步强调了读者的“批判性阅读”与“批判性思考”能力。具体体现在:阅读素养定义中新增“评价”要素,将阅读素养看作是“为了达成某个目标、发展个人知识和潜能以及参与社会活动而对文本的理解、使用、评价、反思、参与的能力”。[注]OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 11.“评价”作为新加入PISA2018阅读素养概念的重要要素,进一步反映了阅读的互动性与建构性本质——读者借助已有的背景知识以及在社会文化情境中获得的一系列线索,主动建构文本意义的过程。在此过程中,熟练的读者会使用各种技能、策略来寻找信息,监控和维持自己对文本的理解,并对文本信息的相关性和有效性做出评价。[注]OECD. PISA 2018 Draft Reading Literacy Framework. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/data/PISA-2018-draft-frameworks.pdf. 2016: 12.可见“评价”强调的是读者对文本信息进行甄别和选择的能力,促使读者思考文本论点的真实性、作者的立场以及文本与自身阅读目的之间的关联程度等,同样反映了阅读活动的目标导向性。前面列举的《宇宙探索》的“资料整合”样题要求学生对三篇不同文章的论点进行比较和对照,把握其中相似和相冲突的部分,并在此基础上形成自己的立场和观点,同样也是对读者批判性阅读能力、评价与反思能力的考查。

这在PISA2018阅读评估框架的“认知过程”维度中新增“评价信息的质量与可信度”“发现并处理相冲突的内容”等层面上也得以体现。其中,“评价信息的质量与可信度”要求读者能够就文本信息的有效性、新颖性、准确性以及是否存在偏见等做出评价。为此,读者需要确认并访问信息的来源:例如作者的专业程度、写作意图为何,并对文本的内容和形式进行批判性地反思,包括写作形式为何、文本内容与形式如何有效地表达作者的观点和立场,同时借助自身的背景知识、观点或态度,将文本信息与自己的“概念的”“经验的”参考框架相联系,对不同的观点和立场进行比较、对比或提出假设。“发现并处理相冲突的内容”评价的便是读者在阅读多重文本时,把握并处理不同作者之间关于同一主题的相互对立的观点及相冲突的内容的能力,需要读者将不同的论点与其来源相联系,评价论点的可靠性以及信息来源的可信性。这个过程也可以说是旨在帮助读者通过阅读树立自己主体性的观点和立场,从而更好地进行信息整合并完成最终任务而设置的一个脚手架过程。

这种变化也与阅读环境的改变息息相关:相较于传统的印刷媒介时代,在当今知识信息化时代人们能够在网络等数字媒介中获取多样化的信息,所需处理的知识和信息无论是在“量”的层面还是“质”的层面都发生了巨大的变化。数字空间中的出版和发表更为便利和自由的同时,能够保障信息“质量”和“可信性”的机制也相较于印刷媒介而言更为稀少。传统的印刷媒介环境中,在“文本生产者”——作者与“文本接收者”——读者之间存在着出版社这一“信息审核者”,在某种程度上起到了对文本内容的质量及可信度进行斟酌衡量的积极作用。而在数字媒介环境中,传统的出版社等机构的审核环节——舆论“把关人”作用则受到全面抵制和消解,这一变化不仅使作者的写作伦理问题变得更为重要,也对读者基于自身阅读目的,对知识和信息进行批判性筛选的能力、对信息的质量和内容进行评价的能力提出了更高的要求。数字化媒介中从作者生产出文本到和读者阅读到文本这个过程之间,审核信息的客观性和可信性的阶段弱化,这一特性决定了读者如果缺乏对信息进行批判性评价的能力,就有可能陷入一种盲目地运用带有偏见的或质量水平没有得到保证的资料的危险。

基于此,PISA2018强化了对学生的评价反思能力、批判性阅读能力的要求。这不仅仅包括读者对同一文本内在逻辑的一致性或观点的妥当性、可信性等进行批判性地审视,还包括更为宏观的层面——对生产文本的主体为何、文本是在何种社会文化脉络中被生产出来、以及文本代表了谁的立场或利益等持有批判性的眼光。[注]王晓诚:《PISA数字化阅读素养测评及其启示》,《外国中小学教育》2018年第5期,第1-8页。

启示与借鉴

通过对PISA2018阅读素养评估的特征进行解读,可见阅读教学与评价的关注点从传统的“以文本为中心的理解”这一文本处理过程到“特定任务实施过程”这一目标导向的阅读观的变化,从单一文本阅读到多重文本阅读、从线性阅读到网状阅读的变化,以及对设定合适的信息访问路径的探索能力、信息整合能力、批判性阅读能力的重视,诸多理念和观点值得我国教育界借鉴。具体而言,PISA2018阅读素养评估的特征及其变化为我国的阅读课程、教学、评价及相关后续研究方向提供了以下启示和借鉴。

(一)阅读教学与评价应关注目标导向的阅读观

传统的阅读观将阅读看作是以“文本理解”为中心的认知加工过程——通过解码文字、理解文本内容、与作者进行对话等建构文本意义。然而,在真实的阅读情境中,读者往往并非只是单纯为了理解文本内容,还有很多时候是为了获取某些特定的信息或完成某种任务而阅读。较为常见的是在校学生为了准备关于某个主题的小组汇报而阅读,职场人士为了撰写新商品发布会等报告书而阅读。对于他们而言,阅读是一种整合信息和知识、进而形成新知的目标导向活动。学校阅读教育的最终目标也是希望学生在走出校门之后,在今后的实际生活情境中能够灵活运用所学的阅读知识、技能、态度等成功完成各项阅读任务。在此背景下,PISA2018导入了强调真实生活阅读素养的MD-TRACE模型,并研制了一系列基于真实情境的评价项目和问题。和传统的脱离情境的评价方式相比,这种考虑任务实施情境的目标导向的阅读观让学生体验到在各种生活场景中与各类文本进行互动的方式,为他们提供了现实的问题以待解决,同时也包含了对基础阅读技能以及高阶阅读和推论技能的考察,值得我们借鉴。对此,我国的阅读教学可以参考PISA2018的阅读素养评估理念,在课程层面,加强对阅读目标导向性的引导;在教科书层面,通过选文、活动与练习的设计等来强化阅读的情境性与目的性;在教学层面,通过运用各种基于真实生活情境的任务与活动来促进学生的阅读等。为此,相关研究者和教育工作者还需研制与学生实际生活联系密切的读写任务,设计能够成功运用这些任务的课堂教学模式及评价项目,并对其效果进行验证。需注意的是,作为其理论基础的MD-TRACE模型是基于针对欧美国家的效果验证研究结果研制而成,在我国的教育环境中是否也有着类似程度的效果,以及需要结合我国的实际情况在哪些方面做出修订和完善,还应有更多的后续研究加以验证。

(二)强化数字化阅读中的导航能力

在传统的纸质文本阅读中,读者主要是在单一文本这一限定的范围内进行浏览并确认自己需要的信息,也能够较为容易地对文中不同的信息进行比较和对照。与基于纸质媒介的单一文本的线性阅读方式不同,数字媒介环境中的超文本阅读更多地呈现出“放射状”的多重文本阅读形态——以检索语为中心,在与主题相关的多个文本中查询所需信息。在大量的、多样化的文本中,读者是否能够筛选出自己所需要的信息,是否能够熟练地整合、解释信息,并将其作为实施任务的有效依据而灵活运用等问题就变得十分重要。然而,很多情况下由于在阅读过程中收集的信息过多或遇到的干扰信息过多,读者在筛选、组织、管理信息的认知过程中产生过多的负荷,导致最终无法顺利完成阅读任务。尤其是当阅读目标并不是很清晰时,完成这一系列阅读任务所承受的认知压力更为严重。因此,读者需要在阅读活动开始之前明确设定自己的阅读目的,审视自己所需要的信息为何,以及以什么方式存在于网络空间的何处;在阅读文本的过程中,还需要有效处理到目前为止阅读的内容,持续监控阅读目的的达成情况。[注]王晓诚:《PISA数字化阅读素养测评及其启示》,《外国中小学教育》2018年第5期,第1-8页。对此,除了在课程层面强化对数字化阅读的引领之外,还需要在学校教育中通过提供丰富的数字阅读资源等方式来增加学生接触数字化阅读的机会,并加强相关的教学与指导。与此相关,国外已有的一些教学结构模型和策略等研究成果值得我们参考和借鉴:例如,Nash等人提出了“基于资料的写作”(writing from sources)的结构图模型,描述了作者如何在多个不同来源的文本中选择相关信息,建构这些信息的表征,并把表征转化成书面形式;[注]Nash, J. G., Schumacher, G. M., Carlson, B. W. Writing from sources: A structure-mapping model. Journal of Educational Psychology, 1993, 85(1): 159-170.Plakans就“为了写作的阅读”(reading to write)提出了结合阅读的写作过程模型,说明了当中涉及的认知能力;[注]Plakans, L. Comparing composing processes in writing-only and reading-to-write test tasks. Assessing Writing, 2008, 13(2): 111-129.还有不少研究如Clouse、[注]Clouse, B. F. Transitions: From Reading to Writing. 3rd ed. Boston: McGraw-Hill, 2002.Spatt、[注]Spatt, B. Writing from Sources, 7th ed. Boston: Bedford/St. Martin’s, 2007.Wilhoit[注]Wilhoit, S. A Brief Guide to Writing from Readings, 5th ed. New York: Pearson Longman, 2010.等详细介绍了与读写综合任务相关的教学策略。

(三)重视多重文本阅读及批判性阅读能力

PISA2018阅读素养评估强化了对多重文本阅读和批判性阅读能力的评价,具体表现在三个方面:数字媒介阅读中所重视的有效探索网络信息的能力、阅读多重文本并在多个信息中筛选出可信信息的评价能力、整合并理解相似信息中相互冲突或矛盾的部分的反思能力。虽然多重文本之间主题的相关性较高,但由于不同作者之间存在着立场、观点的差异,读者是否能够把握各个文本的论点以及不同作者之间立场的异同,是否能够对文本论点的真实性、与自身阅读目的之间的相关性等做出评价,决定了他们是否能够顺利完成阅读任务。另外,在博客、推特、公众号等社交媒介盛行,任何主体都可以成为信息的生产者和传播者的今天,还需要读者在信息的筛选及评价上具备批判性的眼光。对此,我们可以在借鉴PISA2018阅读素养评估理念与架构的基础上,在课程标准中强化对学生多重文本阅读、批判性阅读素养的具体要求,明确其内涵以及涉及的具体能力,尝试进行统筹布局与逐层建构;在结合我国国情的基础上,设计适应我国阅读教学实践的授课模式及评价项目。例如,在学校中开展基于计算机的多重文本阅读以及资料整合型读写教学,对单一文本阅读和多重文本阅读之间的差异进行比较、分析等。我国香港会考中文科2007年开始实施的中文综合能力评核,要求学生在1小时15分钟内聆听一段录音,阅读多篇文章、图表等书面材料,写一篇实用性文章,如演讲辞。[注]祝新华:《侧重评核选取与运用信息的能力——阅读测试文本的选用》,《课程·教材·教法》2012年第10期,第60-66页。在此过程中,学生要选取聆听、阅读中所得的相关信息,能够较好地整合信息并提出有见地的看法。相关研究者今后也应多关注多重文本阅读策略研究、读者的信息检索与阅读过程研究、对信息及其出处的可信性进行评价的教学内容研究等。目前,对于“如何引导学生阅读多种资料”“在多重文本阅读中,如何选择相关文本、整合多种资源、发现并处理多重文本之间的冲突”等问题尚没有较为明确具体的解答以及相关的教学模式,还需要更多的后续研究加以关注。