论表达的力量

2019-06-12潘涌

潘 涌

一个全面深化改革开放、和谐推进现代化进程的新时代已经到来。新时代,需要围绕语言及其表达问题而追根溯源、理清思路,从国家发展的战略高度来展开以汉语为中心的中华民族之文化建设,极大地推进既以汉语为载体、亦以之为本体的文化建设之蓬勃发展。我们完全有必要重新认识语言“表达”在人的心灵活动与成长中的关键价值,有必要深度理解“表达”在国家精神文明生产过程中的重要转化作用,有必要充分评估“表达”在人类文明发展史上无可替代的崇高地位与意义。由此出发,亦才能进一步唤醒作为母语的汉语“表达意识”,自觉培育汉语的优质表达力,并进而推动它趋向卓越的创造力,从而在“汉语表达”与“汉语文化创新”之间构筑起一种自足自享的逻辑循环——由此形成可以与经济、军事等硬实力相匹配的文化软实力,此之谓“表达的力量”。

一、语言是人类的象征

纵览古今,横观世界,从人的个体成长到各国文明范式的蓬勃演进,语言及其表达的欲望构成了人类世界诞生、繁荣与发展的强大“源动力”。作为智慧生命的“人”与语言之间的关系如此息息相关,以至于我们可以用充分的理由来作出鲜明而直接的判断:人即语言,语言即人。

从人的外部感官活动而言,语言成为人的一种可以直观感觉、把握和考察的显性标志,所谓“存在即语言”。迄今为止,地球上所发现的一切生命种类中,人是最富于智慧品格的,这种超越其他动物的智慧品格如此明确而系统地体现在人的“语言”中。恩格斯早就直截了当地指出,处在蒙昧时代“幼年”,即低级阶段的人类,其主要成就就是“有音节语言的发生”;直到野蛮时代的“成年”即高级阶段,出现“文字的发明与它应用于文献记录”,从而使之作为“转入文明时代”的一种显性标志。[注]恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,人民出版社1955年版,第21-27页。所谓“文明”,就是人类对天然产物、生态环境的一种趋向自觉的人力加工,就是作为宇宙精华、万物灵长的智慧生命在未被开垦的处女地上遗留的独特心灵痕迹——从音节到象形、从语音到符号,就是“文明”最早的演绎过程,浓缩了人类早期“文明”进化的曲折历史,以至《易经》将“文明”及其修身养性的含义表述为“文言”。[注]金克水编著:《周易全解》,其中《易经·乾卦》将人的修身养性等文明活动归入“文言”这一易学名词下。中央编译出版社2011年版,第2-18页。虽然人类的文明进化极其漫长和复杂,许多重大科学技术、人文社科成果也远远发生在“成年”以后;但是,毫无疑问,语言文字的产生当然是人类文明最初进展的重要象征。

既然人类被视作文明动物的显现标志就是“语言”,那么,足可见 “语言”及其起源不仅仅是与人类诞生息息相关,而且与自身的成长、繁荣与发展存在着深层次的逻辑关系。如果在本语境中,我们可以将“语言”与“符号”视为同一内涵的不同表述语词,那么,不妨从文化符号学的立场继续深入探讨。无论是诉诸听觉的“音节符号”,还是诉诸视觉的“形象符号”,所有作为人类特有的语言之“符号”,都是人所无法替代的最富于代表性的唯一特征。以至于著名哲学家恩斯特·卡西尔如此创意地来判断哲学意义上的“人”:“我们应当把人定义为符号的动物(animal symbolicum)。只有这样,我们才能指明人的独特之处,也才能理解对人开放的新路——通向文化之路。”[注][德] 恩斯特·卡西尔著《人论》,甘阳译,上海译文出版社1985年版,第34页。他进一步解释说,人是“生活在一个符号宇宙之中……人的符号活动力(Symbolic activity)进展多少,物理实在似乎也就相应地退却多少。”[注][德] 恩斯特·卡西尔著《人论》,甘阳译,上海译文出版社1985年版,第33页。他将人类以“符号”为载体的主体精神和主体能力彰显到一种极致,这就启发我们:对语言能力的评估可以拓展到最大值,几乎可以说“符号”与生命气息一样弥散在大宇宙之中,逼退实体世界甚至重构实体世界。中国先秦的老子早就有此类意思的论述:“无名,天地之始;有名,万物之母。”[注]老子:《道德经》(第一章),北京联合出版社2015年版,第10页。人类蒙昧时期,大千世界一片混沌,唯有语符指称的介入,方才“唤醒”万有之世。这种“名”与“实”的哲学意义上的考辩,同样彰显出正是语符之“名”开启人类文明先河这一精神实质。直言之,人类文明进化的过程就是符号化的过程;而由于本语境中,符号与语言完全可以同义替换,因此,人类文明进化的过程也就是“语言化”的过程。我们完全可以说,语言是人类的象征,语言是心灵和智慧的载体;人类除了语言之外,几乎一无所有(思想天然蕴含在语言之中,参见下文)。

而且,迄今为止,在这片浩茫的星空下,人是唯一的语言动物。伴随着人类生活的持续延续、身体经验的日趋丰富特别是内宇宙的无限拓展,语言在历史发展中的主导力量将更趋显著。甚至法国哲学家克洛德·海然热的预判也并非夸张:“人类物种已经被词与句的汪洋大海所淹没。”[注][法]克洛德·海然热:《1985年法文版作者前言》,见《语言人》,张组建译,北京大学出版社2012年版,第14页、第16页。从历史纵向分析,语言是贯穿了人类精神生活的一根主轴,把不同地域和种族、不同文化和信仰的人“串连”起来的深具主导价值的一根主轴——虽然这根主轴上存在着许多语种的分支,需要语种之间的“转译”来维系人类精神生活主轴的运行,即以“转译”来维系不同地域和种族、不同文化和信仰的人们之间的心灵互动。由是而言,人类的历史与文化,除了广义的“语言”之外,同样几乎是一无所有。既然,海然热把人指称为“语言人”,那么,地球文明史也就是一部丰富灿烂、咀嚼不尽的“语言史”。这样,我们就有理由来进一步深度聚焦并透视作为人类物种一切行为中的核心——“语言行为”,[注][法]克洛德·海然热:《1985年法文版作者前言》,见《语言人》,张组建译,北京大学出版社2012年版,第14页、第16页。并从此出发而瞻望当下高度文明时代的国家与公民的未来命运——由语言素养和能力所决定的语言生活和语言行为。

二、“表达”是语言活动的主旨

就个体而言,既然语言不是独立于心灵之外的客观外在之“对象”或者“工具”,而是活生生的“人”本身,就如呼吸、脉动、心跳成为“生理存在”的显著标志,同样,语言则成为人之“精神存在”的可感表征;就文明史而言,既然语言不是人类历史演进之外的“他者”或分离于心灵之外的某种“道具”,而是这种文明史演绎的本体或集中象征——因为人类社会兴衰荣枯的全部,就显在地见证于其所有的语种符号之中;那么,云缠雾绕、颇有神秘感的“语言”之后,究竟是什么样的“存在”呢?

第一,语言孕育“言语”。这里暂且不去讨论语言与言语以及孰先孰后的问题。只是聚焦文明人如何从语言而习得言语能力的问题。瑞士语言学家索绪尔明确区分了“语言”与“言语”之别:“语言和言语不能混为一谈;它(语言——引者)只是言语活动的一个确定的部分。”“语言本身就是一个整体、一个分类的原则。”它为个人提供“一整套必不可少的规约”;[注][瑞士] 费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第16页。而“言语却是个人的意志和智能的行为”。[注][瑞士] 费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第22页。“言语活动是异质的”,作为“一种符号系统的语言”,“却是同质的”。[注][瑞士] 费尔迪南·德·索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第23页。虽然,索绪尔这部《普通语言学教程》作为在日内瓦大学的三次教学讲义,已经被作者自己反复整理和修改,也被他的门生们根据听课讲义而多重梳理和编辑;然而索绪尔在这部公认为现代语言学奠基石的名著中所表达的基本观点是前后一致并完全明确的。他将个人的“言语行为”从社会公共符号系统的“语言行为”中剥离出来,彰显了“言语”在人的现实生活中的本体价值——这在世界语言学发展的学术史上具有开创性的里程碑意义。正是在这样的背景下,我们才发现静态“语言”后面所凸显的正是活生生的“言语”:没有“语言”,就不可能实现“言语”;没有“言语”,“语言”就沦为客观化的对象或外在化的工具。任何一个主体生命,必然与言语行为真正血肉相连、唇齿相依,言语自身方才构成了主体人感性鲜活、理性缜密的独特的“存在形式”。

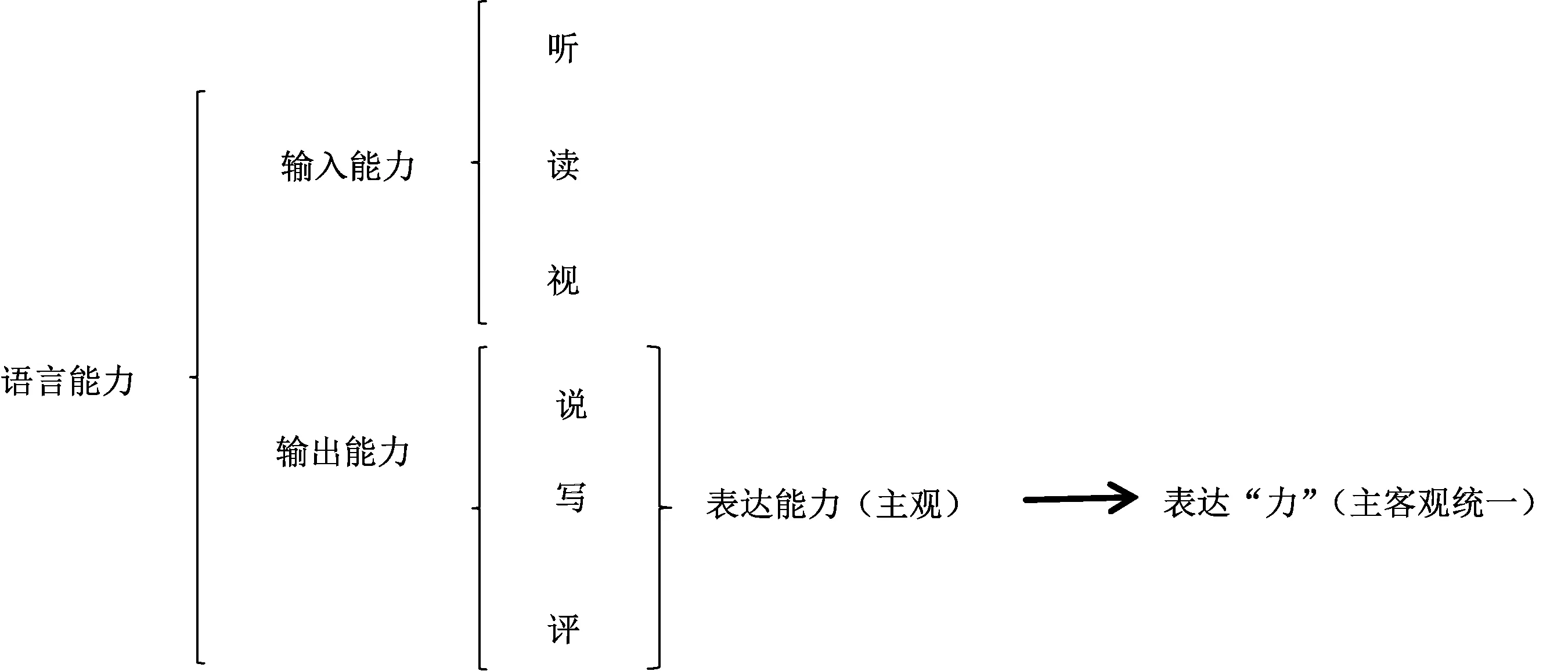

第二,言语旨在“表达”。言语包括输入性言语和输出性言语。输入性言语是主体生命运用语言符号来认知超越被肉身的经验和感官所局限的更广大外部世界的内向语用行为,输出性言语是主体生命运用语符来表达一己思想观念与情感体验的外向语用行为。固然两者密不可分、辩证统一,但输出性“表达”是言语逻辑链条中的重心所在(即达成言语交际的目标)。正如语用学所关注的那样,人的言语行为(书面与口头)总是在一定的语境中、围绕一定的话题而与他者深入展开的,背景、语境、话题和交际者构成言语深入展开的一系列基本元素,支撑起心灵对话的必要平台。语用意义的达成无不受制于这些基本元素。从某个特定的主体来看,置身语境中的人,其语用活动的展开无非包括理解“他者的表达”与输出“自我的表达”两大部分,两种不同主体的“表达”由浅入深而循序推进人际互动和心灵交往,意义由此生成,价值得以实现。[注]沈家煊主编:《语用三论:关联论·顺应论·模因论》,上海教育出版社2007年版,第5-6页。这里,就个人主体而言,言语就是基于理解和接受进而来“表达”自身内在的欲望、情绪和利益诉求;就语境中的群体而言,言语就是表达主体与接受主体相互之间“表达”行为的渐次展开,这种相互“表达”的良性深化和扩展就构成了言语“交际”的一种精神活动过程,构成了智慧群体特殊的精神生活及其内在规定。个体的“表达”与群体的“交际”相依相存、缺一不可,失去“表达”,就无法形成“交际”;失去“交际”及其平台,更遑论激发“表达”的内在欲望和持续动力,因而亦无法实现“表达”应有的意义和价值。因此,就每个值得高度关注和尊重的生命主体角度而言,所谓“言语”,旨在“表达”,旨在输出自己的思想、意愿和释放内在的体验、情绪——其中,接受语符和信息的行为,就表现为感官的听、读、视,而输出语符和信息的行为,就表现为感官的说、写、评;生命主体接受语符和信息与其输出语符和信息,两者合成就完整地构成了人的一条“言语”逻辑链条。而接受(即输入)与输出之间的关系,其实就是手段与目的、必要条件与价值达成之间的循环互动关系,重心就在于输入基础上的输出性“表达”。进而言之,所谓“言语”,其主旨无非就是基于输入、源自思维和体验的“表达”,唯有“表达”才可能最终实现生命主体的思想意义和利益价值——此之为言语过程中的“表达本位”。[注]潘涌:《积极语用:21世纪大陆母语教育新观念》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2011年第2期。

由上言之,从语言到言语、从言语到表达——这是“语言”内涵的学理演绎之基本思路。本语境高度强调“表达”的重要性,一方面,根因于“表达”观念在语言学学术史上尚存在一定的分歧,特别是在 “表达”与“交际”孰先孰后、孰主孰次的问题上,或简单等同、不加甄别,或学术背景不同、所持立场有异。[注]陈波:《语言和意义的社会建构论》,《中国社会科学》2014年第10期。作者否认语言学术史上诸如乔姆斯基等众多学者所秉持的语言是思维表达的工具这样经典的结论,理由并不充分。乔姆斯基等人的观点虽有某些表述的缺陷,但基本意思值得肯定。且不说“语言”的基本内涵有待清理(正如作者文中所一一定义的那样),就语言功能的“首要”含义也需重新明确界定;尤其是人类语言发展的不同阶段、语用的独特语境及其内在规定、切入语境分析的特殊学术背景(学科立场)等等,都会影响对“语言首要功能”的阐释并产生不同侧重的结论——而搁下所有这些影响因素,乔姆斯基等主流语言学家基本一致的观点应该值得继续认同、补充甚至深化。另一方面,在当代中国社会汉语公共生活中“表达”严重“变相缺失”或“变相偏废”,即言语主体经常异化为一般的“听众”和“读者”,不自觉地放弃了作为思想主体和表达主体的应有基本权利。这种现象在学校教育和社会公共生活中暴露得尤其明显。作为生命主体的语用活动,不但需要形式上的输出性“表达”,而且需要基于思想内核的非形式化的心灵“表达”,需要源自独立人格、自主思考和生命体验的颇有实质意义的智慧“表达”。因此,真正意义上的“表达”自然应该是丰富多元、而不是人云亦云、缺失己见的“同质表达”;就一个社会发展的远景而言,开放性的“异质表达”更具有深远的文化建设价值并转化为社会进步的强大物质生产力。正因为这样,毛泽东同志才对学术探索和文学创作提出了“百花齐放、百家争鸣”的著名方针;[注]毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,《毛泽东选集》第五卷,人民出版社1977年版,第388-395页。习近平同志才从学术文化创新的宏观立场出发给中国哲学社会科学界郑重提出:构建具有中国特色的“话语体系”这样的原创性学术使命。[注]习近平:《在哲学社会科学座谈会上的讲话》,《人民日报》2016年5月19日。虽然,两位领袖人物所倡导的言语“争鸣”和哲社“新话语”已经超越了一般的言语行为,属于“表达”的高端即文化建设的最上层,但该方针的基本创新精神同样适用于指导社会语用生活的规划。

第三,唯有表达才可能凝聚并提升为语言“表达力”。其实,仔细斟酌,“表达”依然仅仅只是言语展开过程中的一种输出性行为。标题所谓“表达的力量”,其实最后的要义是指言语展开过程中所渐进性形成的优质“表达力”——即由口头或者书面的表达行为而在特定语境中所达到的启人思考、激励人心这种积极效应或感染接受者的深切程度,甚至在此基础上所形成的更有深刻性、创新性和审美感的卓越境界。例如,历史新时期发轫之初,改革开放的思想先驱和总设计师邓小平发起并有力推动了“实践是检验真理的唯一标准”这场思想解放的大讨论,旗帜鲜明地提出了“解放思想”这个著名的新话语,坚定不移地倡导“发展是硬道理”这种接受了沧桑岁月考验的经典判断,极大地解放了社会各阶层潜在的精神与物质的双重创造力,从而使之为世界文明的发展贡献出颇有东方特色的“中国方案”和“中国道路”。今天回眸既往,我们可以毫不迟疑地说,改革开放40年的伟大成就离不开来自诸如此类的新话语、新判断之巨大表达力和内蕴思想力;按此推理,今后全面深化改革开放的新时代,同样有赖于这样创意叠出、意蕴丰富的新话语、新思维。[注]潘涌:《中国特色新话语:语用结构、表达品质和价值特征——纪念改革开放四十周年》,《首都师范大学学报(社会科学版)》2018年第6期,第1-12页。由此推论,这种“表达”的实然积极效应自然就是“力”之所在、“力”之显现和“力”之释放——能为客观事实所真切验证的强劲正能量。

这里,“表达力”“表达能力”和“语言能力”一组概念尚需作出非常清晰的内涵梳理和外延界定,从而使本语境最重要的这一新概念“表达力”之学理,获得最准确、最恰当、最深刻的积极彰显。“表达力”(expressive power)之“力”(power),原是物理学科的专业术语,表示“力”对物体作用后空间累积的显在物理量(physical quantities);本语境中,通过跨学科的类比表明:由“力”所释放出来的是一种显在和积极的场效应,它不仅仅具有“表达能力”(expressive ability)的主观性、内在性和可能性,而且,更具备“表达能力”所缺乏的客观效应和实际验证这样的现实品性(即“力”对物体作用后空间累积的显在物理量)。因此,表达力可以作为本语境中对“表达能力”更精准、更完美和更全面的一种补偿性指称。而“语言能力”(language ability)则是更上位的概念,虽然囊括了“表达力”和“表达能力”,不过也包含了输入性言语能力。“语言能力”原来是乔姆斯基“转换生成语言学”中一个重要术语,指的是由抽象思维能力和灵活发音能力这两者的结合。它是由人类大脑天生就具有的语言装置与语言习得机制所合成的,是主体人与生俱来而被赋予的独特的语言基因与语言生态之高度融合而生成。正如上文已经阐述的那样,“语言能力”的外延是极为宽泛的,包括输入与输出、内在构建与感官显现,因此,它完全覆盖了“表达能力”和“表达力”(详见下图)。

本语境从“表达”出发,旨在鲜明彰显“表达力”在国家语言能力体系建设中的关键作用和突出地位。作为主体生命所特有的优质“表达力”,虽然是在特殊语境的特定瞬间灿烂爆发,却来自语言生活的长期磨砺和积累、葆有恒久不减的无限魅力;它不但是表达主体主观所拥有的非凡素养,而且是能被该语境所清晰印证的客观存在(效用);它不但特具别有意味的形式美,更是心灵智慧的结晶体,故能以内在的思想力而散发出高贵的气息与炫目的光彩。这就是我们在题目中赫然大写的“表达的力量”——一种由表达主体所长期积聚而逐渐形成的强大“语商”(Lanauage Quotient,简称LQ),标志着主体生命在整体表达之有效性和高效性方面的独特品质。[注]语商是指语言商数(Lanauage Quotient,简称LQ),体现一个人语言表达力的高低程度,是一个人智商、情商、逆商、美商、德商、灵商的外在体现。最早由李易真先生提出。参见钱诗金:《语商》,新疆人民出版社2004年版。就国家文化发展战略而言,这样优质的“表达力”将上升为宏观层面的文化软实力,即一种可以与社会经济、军事、科技等硬实力并驾齐驱、获得深远可持续发展的文艺、学术和理论的软实力。在一个国家或民族深远的可持续发展中,作为“文化软实力”应然内涵之一的优质表达力,是其复兴腾飞、远翥高翔的双翼之一,无论何时都是不可或缺的。如果优质的表达行为是一种精神资产的输出,那么,高效而优质的表达力之形成就是一种值得期待、可以增值的精神生产力乃至创造力。当汉语的表达承载着对当代改革开放与创新文化的输出,实质上就是实现了以“解放思想”为核心的改革新思维在国际世界的辐射力和影响力,广义上就是当代汉语对人类文化的“中国贡献”、所提供的解决人类发展问题的“中国方案”。因此,甚至有学者深切地认为这种语言的“表达力”不仅仅只是一种“文化软实力”,而且它与“国家治理能力”“经济发展力”“科技创新力”“国际竞争力”一起,构成了中华民族发展的一种“硬实力”。[注]赵世举主编:《语言与国家》,商务印书馆2015年版,第18-26页。从理论上说,这样的判断是有可能出乎常人的普通认知的,不过实质上也是合乎语言表达与文化创造的内在学理性逻辑的,属于顺应新时代发展趋势的一种高瞻远瞩的战略洞见。一种语言文化获得“输出”和“传播”的影响力与同化力,其本身之过程是“软性”的;不过当以思想创造力为内核的新语言精品“产出”时,这种文化软实力却深具“刚性”的另一面——这正如阻止战争爆发的力量不仅仅是壁垒森严、固若金汤的军事设施,更是坚毅执着、众志成城的伟大的和平信念,故联合国教科文组织官网首页主张“于人之思想中构建和平”。[注]联合国教科文组织官网:https://zh.unesco.org/:Building: peace in the minds of men and women.其中所蕴含的“软实力”与“硬实力”两者之间的辩正关系及其必然转化的内在逻辑,深深蕴涵着异曲同工之妙。

三、汉语表达力指向中国文化创造力

一个民族的语言,尤其是在言语实践中的表达行为及其生成的独特鲜明的优质表达力,极其深刻地象征着国家深远未来的文化命运。这可以用如下简洁的等式来揭示内在的朴素真理:

优质表达力+强盛思想力=国家文化的明天

这既是世界语言学界的一种思想主流,也已经成为全球范围内的各国文化发展战略的一种普世共识。正如德国语言学家洪堡特那个著名的判断所昭示的那样:“语言仿佛是民族精神的外在表现,民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言,两者的同一程度超过了人们的任何想象。”[注][德]威廉·冯·洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚小平译,商务印书馆2018年版,第52页。在结构主义语言学诞生之前,洪堡特 “语言论”的指称相对比较宽泛,其中当然包括口头或书面的表达行为。这个广为传播的经典论断,同样启示我们东方民族:优质的汉语表达力,最后必然通往中国文化与中华民族精神的伟大创造境界,并且将为全面深化改革开放的新时代文化建设带来不可估量的价值增生。不妨说,正是形象美丽、意蕴厚重、排列整饬、声韵铿锵的方正汉字及其流光溢彩的魅力组合,一如黄河波涛,其象湍急、其魂磅礴,它们不但坚实地构成了每位炎黄子孙共同的文化身份与特殊的精神符号,而且也曾经辉煌地表征了中华民族的文化创造力并且将要逻辑地上升为与新时代相匹配的新文化、新创造和新境界。因此,优质的汉语表达力与强盛思想力其实是无可分割、辩证如一地融合为完美无缺、和谐统一的整体。

当然,环顾世界,我们应当具有危机感来审视当代汉语的现实处境及其深刻根因。一方面,在作为强势文化载体的“疯狂英语”的制度性裹挟下,弱势汉语被逼入一种前所未有的边缘化困境:全民“英语热”几乎是变相剥夺了国人习用汉语的生命材料——精力和时间,异化为对生命资源巨大的浪费,甚至是变相剥夺了整个中华民族创新汉语文化的宝贵历史契机;就文化交流生态而言,由于当代汉语创造活力的持续走弱,中国已经沦为文化“入超”国——即使对外汉语教学在世界各地逐渐推广,也并不能从深层次上改变这种因当代汉语精品的非常稀缺而导致的文化贸易失衡。另一方面,汉语生存的内部文化土壤长期以来严重受损,十年“文革”遗留的暴力话语、网络流行的庸俗话语和草根泛出的山寨话语,以种种粗鄙斫损了现代汉语大气、尊贵、典雅、精致等审美品质,令人遗憾地侵蚀了培育汉语表达活力所必需的那种和谐纯净之文化生态。虽然,改革开放40余年来,思想走向开放的政治文明和改革渐趋深入的经济发展已经显著地恢复并改善了这种汉语表达的外部文化生态,但汉语表达品质的提升和创造活力的完全复苏,需要一个逐渐累积的文化改良的周期。毕竟支撑汉语文化命脉的是东方民族博大精深、思想出新的高迈境界。基于上述对汉语生态及其语用现状的理性而冷静之反思,更是基于汉语在国家未来文化建设中的突出职能和重要使命的前瞻性思考,我们应当从全球化背景下多元文化博弈的战略出发达成新的“国家共识”:培育洋溢丰富美感的汉语表达力,使之持续趋向生动、勃发和理性的汉语创造力——这是中国文化兴旺繁荣、重获青春的“固本之举”,是新时代条件下实施“文化强国”战略的一条深具中国特色的独特且不可取代的唯一发展路径。

固然要致敬传统的汉语文化,但它毕竟属于中国历史的昨天。辩证地说,不仅仅要开发并弘扬古代汉语经典在全球范围内的传播力和影响力,而更急迫、更具有实质意义的当然应该是在此基础上深度培育和蓄养当代汉语面向人类未来新文明的优质表达力乃至卓越创造力,培植每位公民、包括未来公民个体建立在言语理解和言语鉴赏基础上的新思维、新精神的输出性表达力乃至创造力——由此而在全球多元文化博弈中自然转型升级为汉语文化的外柔内刚的“软实力”。唯有深具优质表达力的汉语,才一定是正在或者即将要创造中华民族伟大、深邃而浩瀚的思想力的载体和表征。这里,深度认识民族语言与民族精神(主要是民族思想,同时包括民族信仰、品质和气度)的关系极其重要。语言表达之所以如是蕴含关键作用,是因为卓越的语言输出就是一种精神伟力的正式产出。恰如洪堡特所深入阐述的那样:“语言(即表达——引者注)对人的主要影响施及他的思维力量,施及他的思维过程中进行创造的力量,因此,在更深刻的意义上说,语言的作用是内在的(immanent)和建构性(constitutive)的。”[注][德]威廉·冯·洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚小平译,商务印书馆2018年版,第35页。换言之,语言的表达力实质上就深层次地指向主体或民族思想的建构性创造;或曰:“思想”是内在的“语言”(言语),“语言”(言语)是外显的“思想”。与洪堡特思想一脉传承、同样秉持语言是一种自由创造的“内在活动”的德国语言学家浮士勒(Karl Vossler),甚至超越了前者的思想:“总之,一切的一切都是由寓于言语的精神构成的。况且,精神并不是在构造语言;精神是在创造语言。”[注]姚小平:《西方语言学史》,外语教学与研究出版社2011年版,第287页。他直截了当地把这种语言(言语)与精神的关系用这样一种等式来表达:“语言=精神表达。”(引文由引者加粗和强化)[注]姚小平:《西方语言学史》,外语教学与研究出版社2011年版,第287页。如果,我们同意:表达即思想;那么,语言表达力必然就是或者必然指向思想的创造力。它们两者可以被深远地视为同位一体,即特定事理的一体两面。不但如此,人的思想是创新世界之“物质存在”与“精神存在”的更为内在、更为深沉的终极动力:“心灵是最有力、最敏感、最深刻亦且最富足的内在源泉,它用自己的力量、温暖以及深奥的内蕴浇灌着语言,而语言则回应以一些相似的音,以便在他人身上引发相同的情感。”[注][德]威廉·冯·洪堡特:《论人类语言结构的差异及其对人类精神发展的影响》,姚小平译,商务印书馆2018年版,第31页。任何一种语言与主体的思想之间都存在着这样密不可分的深切关联。汉语优质表达力与主体生命内在的伟大思想和智慧之间亦复如是——这是构筑汉语表达力与“文化软实力”之间前后贯通、价值升华的一种支撑性与转换性逻辑。可以明确而坚定地指出,唯有表达是构建输入性语用与输出性语用的主要津梁——而汉语优质表达力必然伴随新时代思维空间的拓展、人文生态的净化而升华为当代中国文化的澎湃创造力。换言之,汉语优质表达力及其升值完全超越了已有汉语传统文化之赓续和流播所形成的积极影响力和广泛同化力,更深切地指向具有当代意义和里程碑价值的汉语新经典之创意诞生。

综上所述,全文可以用下图来直观地展示文明社会中主体生命的语言生产链:

我们不妨继续推论,唇吻之间流泻、键盘之间奔跑的言语激流,并非柔弱无力,完全可以匹敌于刀锋之锐、岩石之坚。从人的言语表达力到言语创造力,从富有个性特色和思维内涵的主体表达力到洋溢着生命活力、迸发出心智灵感的精神创造力,语言的思想核心与表达形式之间的“文质彬彬”合成了创造世上最伟大文明的一种强盛力量——新时代汉语的传世经典,当然需要培植以新思维为内核的优质表达力乃至伟大创造力,舍此别无它途!