“幸福家园”社区建设的内涵与评价指标体系研究

2019-06-11李新娥杨积堂

李新娥 杨积堂

[摘要]建设幸福家园是新时期党和国家的明确要求,也是建设和谐社会的必然选择。影响幸福感的因素不仅有宏观层次的因素,也有中观和微观层次因素。从社区治理的角度研究居民幸福感和幸福家园建设,应从中观的范畴展开,结合微观层次因素,依据社区生态系统理论和马斯洛需求层次理论,构建符合现时代特征标准的幸福家园评价指标体系。

[关键词]幸福家园;社区生态系统理论;社区评价

[中图分类号]D669-3[文献标志码]A[文章编号]1672-4917(2019)01-0104-10

引言

党的十八大以来,党中央始终坚持以民为本、以人为本的执政理念,把民生工作和社会治理工作作为社会建设的两大根本任务,高度重视、大力推进。2017年6月12日,中共中央、国务院发布了《关于加强和完善城乡社区治理的意见》,提出要完善城乡社区治理體制,努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。这是中共中央、国务院首次提出建设“幸福家园”的目标要求。2017年10月,党的十九大报告中又提出,要保障群众基本生活,不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义,形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续,强调了居民的获得感、幸福感和安全感,明确了社会建设的目标,也明确了城乡社区治理的新定位,体现了人民对美好生活、美好社区的新期待。

建设幸福家园不仅是新时期党和国家的明确要求,也是建设和谐社会的必然选择,这不仅关系到党和国家治国理政方针的落实,更事关居民群众切身利益,事关基层和谐稳定。然而,我国的社区建设起步较晚,20世纪90年代中后期才开始掀起社区建设的浪潮。民政部首先选择在北京、上海、天津等26个城市设立了“全国社区建设实验区”,各地在以社区为治理单元的主流模式下,围绕社区进行综合体制改革。社区建设20多年来,不少城市在这方面做出了很多努力,取得了不小成就,树立了标杆和榜样,然而也有社区的体制机制落后,居民幸福获得感差,迫切需要构建一套合理的幸福家园社区建设评价体系,推动社区建设,促进社区问题乃至社会问题的解决,对维护社会稳定和谐以至于全国的长治久安,有着积极、重要和深远的意义。本文在梳理“幸福家园”社区建设的内涵、社区建设和评价中影响居民幸福感的因素的基础上,依据社区生态系统理论和马斯洛需求层次理论,结合社区田野调查,首次提出了“幸福家园”社区建设的评价指标体系,并对评价指标体系的运用提出了合理建议。

一、社区“幸福家园”建设目标的内涵

(一)幸福的涵义

“幸福”一词起源于希腊语,在漫长的演变过程中逐步演绎成了内涵广泛的概念。在英文文献中,幸福有多种表述,如happiness、well-being、life satisfaction等,相关研究涉及哲学、心理学、经济学、社会学等多个学科。在哲学领域,普遍认为有两种代表性的幸福观:快乐论(hedonic)与实现论(eudemonia)。快乐论认为幸福感由愉快与快乐构成,由直接经历和由总体生活满意度产生的积极或消极情绪组成;实现论则认为幸福不仅仅是快乐,还包括人的潜能实现,是一种更持久的目标感、充实感和自我实现感;但是这种幸福不一定会受到最近经历的影响[1]。心理学家认为幸福感主要是人们对客观环境的一种主观感知,一般涵盖了积极层面与消极层面,安德鲁斯等人将幸福感分为积极心理体验、消极心理体验和主观认知[2]。在经济学领域,幸福更多地以“效用”替代,有学者将效用分成基于稀缺的决策效用与基于快乐的体验效用两类,体验效用又进一步被区分为“基于回忆的”体验效用(主观性的)和“基于当期的”体验效用(客观性的)[3]。在社会学领域,有学者提出了社会幸福感理论模型,包括社会认同、社会实现、社会贡献、社会和谐、社会整合,更加关注个人在社会领域面临的种种挑战[3]。

(二)“幸福家园”社区的涵义

社区建设是一个历史的概念,也是一个发展的概念。幸福家园建设是中国特色社会主义新时代的新要求,其基础和基石来源于和谐社区建设的系列成果。

早在2001年,民政部就下发了《全国社区建设示范城基本标准》,从社区体制改革创新、社区组织机构健全、社区服务功能完备、社区卫生不断发展、社区文化活跃繁荣、社区治安状况良好、社区环境整治优美等角度来定义和谐社区、优秀社区的建设标准,努力建设一批“管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型现代化社区”。2006年,党的十六届六中全会作出的《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》明确指出:“构建社会主义和谐社会,重心在基层。”

随着社会主义市场经济体制的不断发展和完善,社区建设的内容不断丰富和发展。党的十八大以来,和谐社区建设的主要表述见表1。

在建设和谐社区的过程中,各地政府都强调以人为本,以社区居民为核心;不仅强调社区内部和谐,也强调处理好社区外部关系;强调社区与政府、社区与企业、社区与社会、社区与自然、社区与居民良性互动的社区,是民主法治、公平正义、诚信友爱、安定有序、人与自然和谐相处的社区。党的十九大报告指出,中国特色社会主义已经进入了新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这个重大判断,为新时代谋划发展指明了方向,也为新时代社区建设指明了方向,和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园建设成为新时代社区建设的必然选择,和谐的内涵成为幸福家园社区建设的基石和有益借鉴,也成为“幸福家园”社区建设指标体系构建中的重要参考。

二、社区建设和评价中影响居民幸福感的因素

幸福家园社区建设的评价,离不开居民幸福感的体验及其获得。在社区建设和评价中,影响居民幸福感的因素可以归为宏观、中观和微观三个层次。

(一)宏观层次因素

宏观层次因素是指考虑一个国家或地区的政治环境、经济环境、地理环境、文化背景等宏观因素对居民幸福感的影响,或者从某一国家或地区的整体层面研究群体幸福。

地理环境因素方面,迪尔德丽·菲佛等人(2016年)认为,国家、州、地区和城市的特点可能影响居民幸福[4];爱德华(2016年)认为不同城市、不同国家之间,居民幸福感存在着显著的差异,这种差异在考虑微观个体差别,例如就业状况和收入时,仍然存在[5]。

经济环境因素方面,研究表明,收入较高的国家拥有较高的幸福水平。但是,收入最高的国家是否总是拥有最幸福的人,或者贫穷国家中收入相对较高的人是否也可能拥有高水平的幸福还未得到验证;收入不平等程度较高的国家的幸福水平较低,尽管这一说法也同样存在争议[6];经济增长在提高幸福感方面扮演了重要角色[7]。

政治环境影响方面,不丹最早提出了国民幸福总值的概念,认为政策应该关注幸福,并应以实现幸福为目标,认为政府善治、经济增长、文化发展和环境保护影响着居民幸福感,并因此提出了宏观幸福感评价体系。

社会文化环境方面,一般认为,受教育程度较高的地方的人更快乐;苏科杨等人(2015年)认为宗教、价值观等对幸福感的影响也比较大[8]。

此外,也有其它宏观环境因素影响幸福感,例如生态环境因素等,有学者认为环境污染对居民的幸福感存在影响,但是居住在气候较好的州的人不一定比居住在气候较差的州的人更幸福[5]。

(二)中观层次因素

中观层次因素是针对某一区域、社区或者研究某一居民群体幸福感的影响因素,例如区域居住环境、交通环境、通勤时间、公共服务、社会安全、社会资本、社会阶层、邻里关系、社会参与性、人口密度等,侧重居民生活质量和生活满意度研究。

马萨纳瑞(2011年)认为,居住环境中的绿化程度对居民幸福感有显著影响,高质量的社区设施,例如一流的学校、公园和空地以及购物机会能让人们感觉更幸福,房价高的社区往往有高质量的社区设施,因此社区居民的幸福感也更高;而居住在人口密度较低的区域,居民的幸福感也普遍较高;通勤时间长会降低幸福感;信任对于幸福感有积极的、重要的影响[9]。还有学者认为,社会参与将人与人联系起来,防止被孤立,这可能有助于在生命周期中提升幸福感[10]。

(三)微观层次因素

微观层次因素是指从居民个体或家庭层面开展的研究。包括居民收入水平、住房、婚姻、子女、年龄、性别、教育水平、个人能力、人生目标、身体健康状况、家庭结构、家庭氛围、性格、信任、朋友、事件等对幸福感的影响。

一般认为,收入是影响主观幸福感的重要因素,财富的增加是提高幸福感的最有效方式[4][11]。但是,收入对幸福感的影响并非线性关系,随着收入水平的增加,幸福感的增加逐渐减小,从而产生“伊斯特林悖论”,或称“幸福悖论”,因此,收入在达到一定程度后,不会对幸福产生更大影响。然而,还有学者认为,感觉自己的收入比别人多会带来幸福感,因此失业会导致幸福感下降[4]。

在导致幸福的个体特征上,有学者认为,身体或心理健康、已婚、信任他人和社会与更快乐有着密切的联系;成年人或青年人、女性、宗教人士和收入更多的人也会更快乐,但这些关系较弱,这意味着这些特征对快乐的影响较小,或者收益遞减;残疾与不太快乐有关,但随着时间的推移,这种影响可能会因适应残疾而变小;有更高志向和照顾他人的人也往往不太快乐;年龄与幸福感之间存在U型关系,人在40岁时的幸福感最低,小于40岁和大于40岁的居民的幸福感都比较高;和睦的婚姻和彼此关爱的家庭带来主观幸福感的显著增加,已婚者的主观幸福感分别高于未婚者、离婚者、分居者和鳏寡者[12]。此外,居民幸福感与健康状况也密切相关,良好的健康状况能够显著提高幸福感[12]。

总体上看,从社区治理的角度研究居民幸福感,应从中观的范畴展开,结合影响居民幸福感的微观层次因素,构建符合现时代特征标准的评价指标体系。

三、“幸福家园”社区建设指标体系构建的依据和理论基础

(一)“幸福家园”评价的主客观平衡

北京市委书记蔡奇认为,衡量一个国家的发展和进步的指标是国民幸福指数,它概括的是顺利地出生,幸福地生活,安详的死去;贯穿其中的是人与人之间、人与周边环境之间的和谐关系,物质生活的提升未必就带来相匹配的精神愉悦,这就需要从人的精神层面而不是简单的物质条件来衡量幸福。幸福不仅来自感官享受,更取决于内心感受。[13]一般来说,个体幸福感主要可以分为主观幸福感、心理幸福感、客观幸福感和社会幸福感。(1)主观幸福感(subjective well-being)由快乐论发展而来,是学者们研究最多的领域。主观幸福感是个体对现有生活状态符合自己期望水平的一种肯定,是个体对整个生活评价后的总体体验,具有主观性、积极性和整体性,是人们对自身生活总体质量的积极评价程度,是个体对从前及当下客观环境影响的主观感知。主观幸福感一般包括认知幸福感和情绪幸福感,表现为对生活满意和心情愉悦,感觉到生活质量在提高。(2)心理幸福感(psychology well-being)由实现论演化而来,关注人的心理健康层面,包括自我接受、环境掌控、与他人的积极关系、生活目的、个人成长以及自主性等。(3)客观幸福感(objective well-being)是和主观幸福感相对应的[14],是外界观察者基于一定的评价准则作出的主观判断,一般包括生活质量、舒适度、效用。客观幸福感研究主要从收入、食物、住房、休闲时间、家庭关系、朋友联络情况等客观物质条件、生活状况、生活质量方面开展。实现论强调的个体应该通过合乎德性的行动追求至善,重视人的心理调适,重视社会关系、社会服务等普遍价值的塑造,将幸福从享乐主义扩展到自我发展和社会参与的过程,也体现了客观幸福的思路[15]。(4)社会幸福感(social well-being)不仅关注人的主观幸福感,也关注客观生活质量,实际包含了主观幸福感的认知部分内容(生活满意度),同时反映人类整体发展水平与客观幸福状态[16]。社会幸福感来源于个体对社会的贡献而产生的意义、价值[17]。马克·温斯顿(2016年)认为,社会幸福感不仅包括主观幸福感(生活满意度),也包括客观幸福感及影响幸福感的积极的和消极的事件[15]。而国内有些学者认为,社会幸福是社会的幸福或幸福的社会,将社会作为主体所追求的幸福,是一个群体幸福的概念,既可以是社会整体状态的一种描述,也可以看作个人幸福的外在条件[18]。

主观幸福感具有主观性、积极性和整体性,既有天生的成份,也可能随着时间推移某一需要得到满足而获得,是一个微观的概念。心理幸福感注重个体心理健康因素,也属微观的范畴,而社会幸福感是一个宏观的判断和概念。相较之下,客观幸福感是一个中观的范畴,主张从客观外部环境视角进行评价,重视人的心理调适,重视社会关系、社会服务等普遍价值的塑造,将幸福从享乐主义扩展到自我发展和社会参与。因此,从社区治理的角度研究居民幸福感,应从客观幸福感的范畴展开,结合影响居民幸福感的主观层次因素,构建符合现时代特征标准的评价指标体系。

(二)“幸福家园”社区建设指标体系构建的理论基础

当前,国民幸福的概念正在影响着世界。2011年,联合国大会通过了由不丹常驻联合国代表团提交的非约束性决议草案,将“幸福”的概念纳入“国家发展指数”的考核中。社区层面,目前国外存在和社区相关的各种指标和标准,评价指标强调政治与经济、环境的协调发展,将社区的发展与个人的生活质量联系起来,具有一定的借鉴意义,但囿于国外与中国国情的差异性,不能照搬西方的经验和标准,还要综合考虑我国社区建设基础、社会经济发展水平、社会矛盾特点等时代特色。在我国进入中国特色社会主义新时代的今天,人民对美好生活的需要日益增长,幸福不仅来自于感官享受,更取决于内心感受。因此,从社区治理的角度研究幸福家园建设,应从中观的范畴展开,结合对微观层次因素的考量进行;从客观幸福感的概念出发,结合影响居民幸福感的主观层次因素而展开。构建“幸福家园”社区评价指标体系时,不仅要关注社区建设的硬件、软件建设,还应该关注社区的制度设计以及居民感受,从系统、全面、科学的角度,构建符合现时代特征标准的幸福家园评价指标体系。社区生态系统理论和马斯洛需求层次理论将为“幸福家园”社区建设指标体系的构建提供理论基础。

1.社区生态系统理论

社区生态系统理论是将系统论、社会学、生态学和社区建设紧密结合起来的理论,属于社会生态理论的范畴。系统理论主张所有的有机体都是系统,每个系统由不同的亞系统组成,同时又是更大系统的一部分。而人类生存的社会环境可以被看作是一种社会性的生态系统,每个人的生存环境都是一个完整的生态系统体系,是由一系列相互联系的因素构成的一种功能性整体[4]。这种社会生态系统可以分为微观系统、中观系统和宏观系统三种类型,其中,微观系统是指个人;中观系统是指对个人有影响的小群体,例如家庭、社区、单位等;宏观系统则是指比家庭等小群体更大的一些社会系统。

将社区生态系统理论引入“幸福家园”社区建设,指标体系构建有以下特点:(1)重视社区与政府、企业,社区与环境,社区与居民的良性互动、协调发展,实现社区管理有序、服务完善、治安良好、环境优美、文明祥和。(2)重视社区内人与人之间的关系,重视社区的自组织和自我调控能力,实现社区居民自治,形成人人关心、参与、支持、热爱、享有的安全、团结、和谐的幸福家园。(3)考虑生态学的价值取向,这里的“生态”,不是狭义的生物学概念,而是包括有居民、社区、社会、经济、自然复合协调、持续发展的含义。(4)重视社区作为系统的结构和功能,以及与外界支持系统的联系和平衡。(5)重视社区是一个多层次的、开放的、复杂系统。各组成部分相辅相成,相生相克,不可分割,各组成要素之间依靠一定的“流”产生联系和相互作用,在空间上构成特定的分布组合形式。

然而,不同于自然形成的生态系统,社区是一种人工生态系统,社区治理必须基于将社区作为一个完整的生态系统进行综合治理。作为人工系统,社区生态系统应当包含绿化美化系统、微交通系统、生活商务服务系统、公益服务系统、教育培训系统、文体休闲系统、议事决策系统、安全保障系统、节能环保系统、社区幸福感受系统、社区智慧管理系统等。

2.马斯洛需求层次理论

需求层次理论是由美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛于1943年提出的,它将人类需求从低到高,分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求,认为个人的一切行为均始于需求,个体行为的目标即满足自身需求。当需求得到满足时就会感到满意,并且当较低层次的需求得到满足后就会产生较高层次的需求。

引入马斯洛需求理论构建幸福家园评价指标体系的原因在于:(1)系统论过于强调系统对个体的影响,在设计幸福家园客观评价指标时,容易实现从上到下的理念设计,而忽略从下到上的参与性和适应性,从而忽视个体的主体性、能动性与反思性。(2)系统过于抽象,具体操作性不强。(3)马斯洛需求层次理论是基于人内心感受的研究,强调满足人某一方面的需求而激发人在某一层次的满足感、满意感,而满足感和满意感是人类幸福感受的基石。

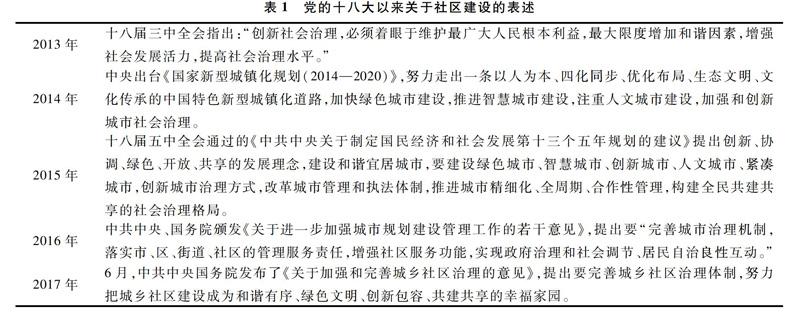

因此,引入马斯洛需求层次理论,体现了作为幸福家园感受者的居民主体的幸福感受,在指标设计中能体现从微观到中观、从下到上的指标设计过程,对幸福家园的感受就是衡量人们对居住的期望与需求的满足程度,可以结合马斯洛需求层次理论每一层次的需求,依次将居民的幸福感受分为舒适感、安全感、归属感、认同感、成就感五个维度。马斯洛需求层次和居民幸福感受的对应如图1。

四、“幸福家园”社区建设指标体系设计

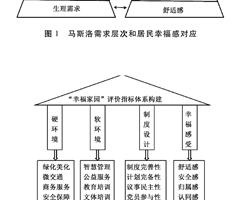

社区建设和评价指标体系的研究和探索是社区建设的“基础性工程”,也是社区建设和发展的指挥棒。指标体系的作用在于提供描述性的、定量的数据,能够合理评价社区的发展程度,并指引社区建设和管理的方向。因此,社区评价指标体系的构建是一项复杂的系统工程,除了理论研究,还需要结合社区实践,遵循社区建设的内容和科学性、全面性、综合性、可操作性和可比性的指标构建原则,真正体现社区治理的成效。本文从社区田野调查和社区管理实践出发,以社区生态系统理论和马斯洛需求层次理论为依据,按照科学性、全面性、综合性、可操作性和可比性原则,提出了包含社区建设环境、社区治理制度设计和居民幸福感受在内的幸福家园综合评价指标体系。

幸福家园评价综合指数由四部分构成:(1)社区建设的硬环境指标,包括社区绿化美化、社区微交通、社区商务服务、社区安全保障、社区节能环保。(2)社区建设的软环境指标,包括社区智慧管理、社区公益服务、社区教育培训、社区文体休闲。(3)社区治理制度设计,包括制度完善性、议事民主性、党员参与性、决策有效性。(4)居民幸福感受,包括居民舒适感、安全感、归属感、认同感和成就感。 “幸福家园”社区指标体系,如图2所示。

(一)硬环境指数

幸福家园建设离不开客观外部环境建设。一方面,客观外部环境是建设幸福家园的前提和基础;另一方面,居民幸福感受会受客观外部环境的影响,生活在绿草如茵、交通和生活便利、安全稳定等美好环境中的居民,会油然而生主观的、积极的和整体性的舒适感、安全感、满意感。客观外部环境可以分为硬环境和软环境,硬环境是指社区的基础设施等基础性环境,软环境是指社区服务等支持性环境。社区建设的硬环境指标,一般主要包括社区绿化美化、社区微交通、社区商务服务、社区安全保障、社区节能环保等分指标。其中,绿化美化可以用绿化覆盖率、人均公共绿地面积、社区美化程度等量化指标计量;社区微交通可以用车辆车位比、交通便利性等量化指标计量;社区商务服务可以用社区餐饮服务便捷性、社区购物便捷性、人均商务服务网点数等量化指标计量;社区安全保障可以用交通或火灾事故死亡率、刑事案件发生率、路网监控度等量化指标计量;社区节能环保可以用生活垃圾无害化分类收集率、绿色照明比例、能源分类分户计量率等量化指标计量。指标解释和计量方法见表2。

(二)软环境指数

社区服务是居民生活便利性、丰富性的来源,是居民不断提升自身素质、接触开放的时代环境,并且融入社区环境,感同身受成为社区成员一份子的支撑性环境。社区建设的软环境指标,一般主要包括社区智慧管理、社区公益服务、社区教育培训、社区文体休闲等分指标。其中,社区智慧管理可以用智慧管理终端覆盖率、电子信息显示屏覆盖率、便民消费终端覆盖率、社区新媒体社群数量等量化指标计量;社区公益服务可以用登记在冊志愿者人数、年志愿活动举办次数等量化指标计量;社区教育培训可以用教育培训覆盖率、教育宣传覆盖率等量化指标计量;社区文体休闲可以用年文体休闲活动覆盖度、业余文化团体参与度等量化指标计量。指标解释和计量方法见表3。

(三)制度设计指数

制度设计是社区治理的根本保障,是指引社区治理方向、引导社区管理顺利进行的指挥棒,是实现幸福家园的助推器。社区治理制度设计,主要包括社区治理制度完善性、议事民主性、党员参与性和决策有效性。其中,制度完善性主要是指是否形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与的社区管理体制?制度设计是否能发挥为社区居民、社区单位提供服务、反映诉求、规范行为的作用?以及社区管理信息是否透明?社区干部对制度、流程是否满意?这些可以通过调研和访谈获得,利用五级计分制进行评分。议事民主性可以用居民参与社区议事决策的人数占比,以及居民参与社区提案积极性、社区决策民主性、社区单位对社区活动的参与率、社区民主测评机制情况等指标进行计量;党员参与性主要指党员(包括双报到党员)参与社区议事决策比例、党员参与社区活动的满意度、党员参与社区教育、培训、志愿者服务的积极性等;决策有效性主要是指居民意见采纳率、居民提案问题是否得到妥善解决、居民反映问题改善成效等。指标解释和计量方法见表4。

(四)居民幸福感受指数

社区硬环境指数、软环境指数和制度设计指数考察的主要是幸福家园建设的客观指标,而居民幸福感受指数属于主观指标,是衡量人们生活满意度的重要指标。借鉴马斯洛的需求层次理论,当某种需求得到满足时,居民就会感到满意或幸福,可以从舒适感、安全感、归属感、认同感、成就感五方面,设计调查问卷。

社区舒适感反映的是居民的基本居住需求是否得到满足。社区舒适感的判断可以从社区绿化美化度、楼院清洁满意度、社区交通便利度、商务服务便利度、居家养老舒适度等角度设计调查问卷,利用五级评分制给分;社区安全感反映的是居民的安全需求是否能得到满足,可以从社区交通安全性、楼院居住安全性、社区医疗便捷性等角度设计调查问卷,利用五级评分制给分;社区归属感反映的是居民的良好社交需求是否能得到满足,可以从邻里关系状况满意度、社区纠纷状况满意度,以及社区文明素质状况满意度等角度设计调查问卷,利用五级评分制给分;社区认同感反映的是居民尊重他人和被他人尊重的需求是否满足,可以从几个主要方面展开,如参与社区问题决策满意度,参与社区教育、培训、文体休闲活动满意度,个人知识和能力是否通过社区获得提升?设计调查问卷并利用五级评分制给分;社区成就感反映的是居民自我实现需求是否能得到满足,可以从参与社区管理或参与社区服务满意度,以及个人知识和能力在社区层面是否能得到发挥等角度设计调查问卷,利用五级评分制给分。指标解释和计量方法见表5。

(五)幸福家园评价综合指数计算方法

(1)硬环境指数。通过街道、社区访谈调研获得三级指标基础数据,将指标进行正向化、标准化处理后,运用层次分析法获得硬环境指数。将硬环境指数作为目标层,社区绿化美化、社区微交通、社区商务服务、社区安全保障、社区节能环保作为领域层,利用层次分析法获得社区建设硬环境指数,记为O1。

(2)软环境指数。通过街道、社区访谈调研获得三级指标基础数据,将指标进行正向化、标准化处理后,运用层次分析法获得软环境指数。将软环境指数作为目标层,社区智慧管理、社区公益服务、社区教育培训、社区文体休闲作为领域层,利用层次分析法获得社区建设软环境指数,记为O2。

(3)制度设计指数。通过街道、社区访谈调研、专家打分等方法获得三级指标基础数据,将指标进行正向化、标准化处理后,运用层次分析法获得制度设计指数。将制度设计指数作为目标层,制度完善性、议事民主性、党员参与性、决策有效性作为领域层,利用层次分析法获得制度设计指数,记为O3。

(4)居民幸福感受指数。通过访谈和问卷调查获得三级指标基础数据,为每一分项赋权后加总,并进行标准化处理,获得居民幸福感受指数,记为O4。

(5)根据指标的实质性和重要性,为四大类指标赋权Ai。

(6)计算幸福家园评价综合指数W。

“幸福家园”社区建设指标数据来源及计算说明见表6。

五、結论

建设幸福家园是新时期党和国家的明确要求,也是建设和谐社会的必然选择。幸福感虽然是主观感受指标,但是从社区治理的角度研究居民幸福感和幸福家园建设,不仅应包括社区的基础设施等基础性环境,还应包括社区服务等支持性环境、制度设计等管理指标以及居民对幸福家园的主观感受。开展幸福家园建设,不仅要实现从上到下的管理,更应该实现从下到上的参与,将社区管理和居民体验相结合,突出居民的主体性地位。将社区看

成一个生态系统,在生态理论指导下,结合马斯洛需求层次理论,将幸福家园考评机制上下结合。结合时代特点,将党员参与性、制度完善性、议事民主性和决策有效性等制度性建设融入幸福家园建设,突出制度引领的重要性。

在具体评价过程中,还要注意:第一,简化程序,自动生成年底评价报告。通过智慧社区管理系统,自动生成年底评价报告,作为评价的基本依据。在此基础上,结合进行现场调研及暗访,完成最终评价。减少折腾,减少填表,减少冗余环节。第二,征求多方意见,增强评价的合理性。在通过田野调查,党政群协商,征询居民、社区管理人员、专家意见的基础上,设定评价主体、评价指标、评价方法和评价标准。评价主体可以包括由社区居民、社区单位组成自我评价小组,由街道、人大代表、政协委员、上级机关、专家、第三方评价机构等组成评审小组;评价指标的设定坚持系统性、科学性、综合性、可比性、可操作性、可量化、动态开放性等原则,着眼完善城市社区治理体系、增强城市社区治理能力、提升城市社区服务水平;在评价方法和评价标准上,坚持以事实和客观证据为判定依据,坚持评价小组评价与群众满意率评价相结合的原则,坚持独立、公开、公平、公正的原则,制定“幸福家园”社区评分表、群众满意率问卷调查表、“幸福家园”社区自我评价表、“幸福家园”评审小组评价表等,并进行“幸福家园”社区评价个案展示。

[参考文献]

[1]Barbara Bien,Katarzyna Bien Barkowska: “Objective Drivers of Subjective Well-being in Geriatric Inpatients: Mobility Function and Level of Education are General Predictors of Self-evaluated Health”, Feeling of Loneliness, and Severity of Depression Symptoms, Qual Life Res,Vol.25,No. 7,2016,pp.3047-3056.

[2]Andrew Daya, Martin Nakata,Keith Miller: “Practice, Policy, & Perspectives: Programs to Improve the Social and Emotional Wellbeing of Aboriginal and Torres Strait Islander Communities”, Australian Social Work, Vol.69, No.3, 2016,pp.373-380.

[3]Kanica Bhutoria, Himangini Hooja: “Role of Positive Affect and Negative Affect in Orientation to Happiness: A Study on Working Population”, Indian Journal of Health and Well-being, Vol.9, No.1, 2018,pp.76-82.

[4]Deirdre Pfeiffer, Scott Cloutier: “Planning for Happy Neighborhoods”, Journal of the American Planning Association, Vol.82, No.3, 2016,pp.267-276.

[5]Edward L. Glaeser, Joshua D. Gottlieb, Oren Ziv: “Unhappy Cities”, Journal of Labor Economics, Vol.34, No.2, 2016,pp.129-132.

[6]Oluwafunmilade Adesanya A., Bomar Mendez Rojas, Amadou Darboe, Idrissa Beogo: “Socioeconomic differential in self-assessment of health and happiness in 5 African countries: Finding from World Value Survey”, Plos One,https://doi.org/10-1371/journal.pone.0188281, Vol.11, No.27, 2017.

[7]刘军强、熊谋林、苏阳:《经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究》,《中国社会科学》2012年第12期。

[8]Sukkyung You, Ji Eun Yoo: “Evaluation of the Spiritual Well-Being Scale in a Sample of Korean Adults”, J Relig Health, No.55, 2016,pp.1289-1299.

[9]Masanori Kuroki: “Does Social Trust Increase Individual Happiness in Japan?” The Japanese Economic Review, Vol.62, No.4, 2011,pp.444-457.

[10]Moshe Zeidner, Gerald Matthews, Dorit Olenik Shemesh. Cognitive-Social Sources of Wellbeing: “Differentiating the Roles of Coping Style: Social Support and Emotional Intelligence”, J Happiness Stud, Vol.17, 2016,pp.2481-2501.

[11]薛新東、宫舒文:《居民主观幸福感的评价体系及影响因素分析》,《统计与决策》2015年第4期。

[12]Victoria Houlden, Scott Weich, Stephen Jarvis: “A Cross-sectional Analysis of Green Space Prevalence and Mental Wellbeing in England”, Houlden et al. BMC Public Health, Vol.460,No.17, 2017,pp.1-9.

[13]蔡奇:《玻璃房:蔡奇微博》,红旗出版社2011年版,第48页。

[14]Des Gasper: “Subjective and Objective Well-Being in Relation to Economic Inputs: Puzzles and Responses”, Reviewof SocialEconomy, Vol.8, No.2, 2005,pp.117-203.

[15]Mark Western,Wojtek Tomaszewski: “Subjective Wellbeing, Objective Wellbeing and Inequality in Australia”, Plos One, http://DOI:10-1371/journal.pone.0163345, October 3, 2016.

[16]郑方辉、卢扬帆、覃雷:《公众幸福指数:为什么幸福感高于满意度?》,《公共管理学报》2015年第2期。

[17]刘利:《幸福感评价体系的缺陷及构建》,《绍兴文理学院学报(哲学社会科学)》2016年第1期。