探寻传统村落保护与公共媒介的互动

——以《人民日报》相关报道为例

2019-06-11缪文凯

缪文凯

(中南大学中国村落文化研究中心,湖南 长沙 410083)

《人民日报》是中国第一大报,被当作“官媒”的代表,是中国主流意识形态的集中体现,选择此报为本研究数据载体是因为该报在新闻报道、舆论导向、社会反响等各方面具有较高的权威性。本研究以“传统村落保护”为关键词,对人民日报全文数据库进行正文搜索,获得样本56篇,时间跨度从2012年5月2日至2015年12月12日,除去内容关联度较低和内容版次重复的报道,剩余有效样本52篇。详细阅读统计样本后,笔者将其分为报道数量、报道主题、报道消息来源、报道版面四项指标进行分析。

一、研究分析

(一)《人民日报》怎样报道与传统村落保护相关的话题

1.报道数量

在新闻报道中,报道数量是衡量新闻媒体对某一事件关注程度的重要标志,主要体现在媒介对相关事件的选择和强调程度。本文以“传统村落保护”为关键词对《人民日报》全文数据库进行检索,获得相关报道样本56篇,样本时间跨度从2012年5月2日至2015年12月12日,除去内容关联度较低和内容版次重复的报道,剩余有效样本52篇,2012年4篇,2013年5篇,2014年10篇,2015年33篇,各年报道量的变化体现了该报对传统村落保护关注程度的变化。如图一所示,检索结果没有获得2012年以前的样本,《人民日报》对于该话题的关注起始于2012年5月2日,在此之前,该报对此领域的关注是十分有限的。

2012年4月16日,国家住房与城乡建设部、文化部、财政部、国家文物局印发《关于开展传统村落调查的通知》,同年12月国家公布第一批传统村落名单,至此传统村落保护被正式纳入国家视野。此后的2012年、2013年、2014年,报道数量呈平缓上升的趋势,2015年报道数量出现陡增,全年报道篇数达到33篇,占样本总数的63.46%。值得注意的是,同年1月,习近平主席对文化遗产、文物保护工作作出重要批示与指导,随后全国政协委员、中国民协副主席潘鲁生又发表对传统村落保护的看法和意见,以上两则消息受到各大媒体的转载,其后住建部、文物局、农业部、旅游局等几大部门联合印发《住房城乡建设部等部门关于做好2015年中国传统村落保护工作的通知》,这一年《人民日报》对传统村落的报道篇数陡增与此存在紧密的联系。笔者认为,作为党报的《人民日报》,在国家首脑和各部委发出行动信号后,立即跟进,进行舆论造势,从新闻传播方面做出先导,为后续工作的展开提供舆情支持,这与其“官媒”的身份是相符的,这也一定程度上反映了政府对新闻媒体,社会舆论的把控和使用。

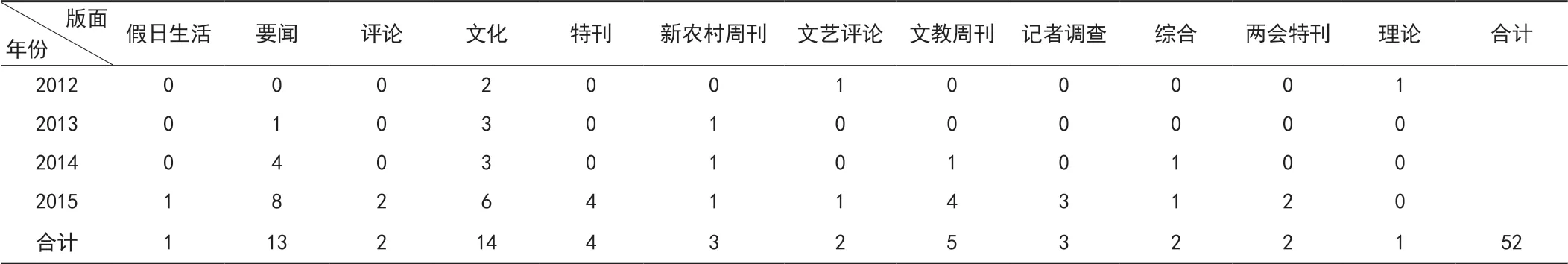

2.报道版面

新闻报道的版面反映了新闻媒体对新闻消息基本的划分和归类,将新闻报道划归为不同版面,一方面使得报纸承载的新闻消息更加模块化、逻辑化,方便读者阅读,另一方面也反映了媒体对新闻消息的价值取向,同时也会影响读者对报道内容的关注和重视程度。以“传统村落保护”为关键词对《人民日报》全文数据库进行检索,如表一所示,涉及“传统村落保护”报道的共12个版面,2012年、2013年均只涉及3个报道版面,2014年涉及5个版面,2015年增加到11个报道版面,从版面数量上来看呈现递增趋势,尤以2015年增长最为显著,这种变化与上文提及的2015年《人民日报》为国家即将采取的后续行动提供舆情支持是相互印证的。

除此之外,报道版面的变化还反映了新闻媒体关于传统村落保护的报道,从过去小角度、小版面,到现在多角度、全方位的报道转变。报道的多元化、立体化可以使社会公众更全面地了解和关注传统村落的保护事宜。尤其值得注意的是从2012年、2013年报道主要集中在文化领域(由于文化版面与文艺评论版面相关性较高,所以笔者将其合并为文化领域),再到2015年“要闻”领跑报道版面,并且为“中国传统村落·黔东南峰会”专门进行了四篇版面宏大的特刊报道,由此可见该报在2015年对传统村落保护话题的重视程度。

表一:传统村落保护报道版面统计表

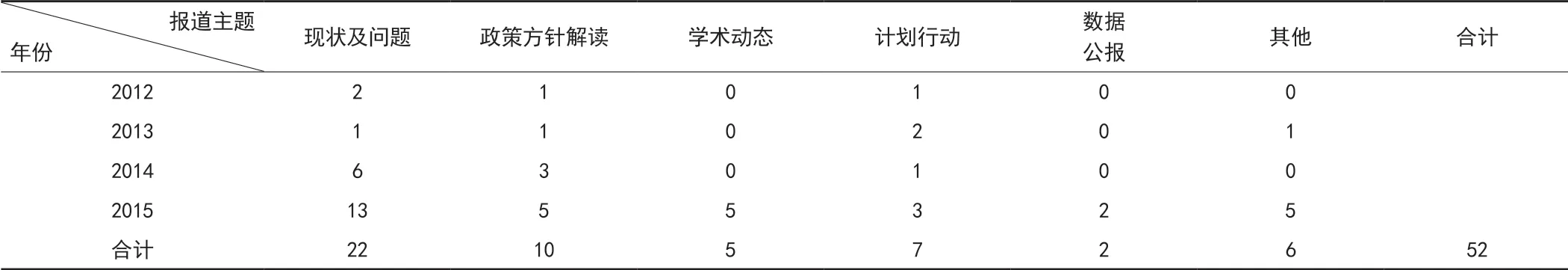

(二)《人民日报》对传统村落保护的相关报道主要凸显了什么主题

通过对《人民日报》相关报道主题的分析,如图二所示,可以发现相关报道涵盖现状及问题、政策方针解读、学术动态、计划行动、数据公报等多个主题,各主题分布不均,其中以对传统村落现状及问题的报道最多(42%),其次是与传统村落保护相关政策方针的解读(19%)、传统村落保护的相关计划行动(13%)、传统村落保护相关的学术动态(10%)、数据公报(4%)、其他(12%)等。

虽然报道主题丰富,但主要集中在传统村落当前面临的现状与问题,对于数据公报与学术动态的报道相对较少。一方面,这与传统村落保护与研究尚处于初级阶段有关,这一阶段主要的特点和任务是摸清家底、建立档案,掌握传统村落遗存的现状,发现其中存在的问题,呼吁全社会的关注与重视,《人民日报》的相关报道符合这一阶段的特点。另一方面,虽然学术动态和数据公报类主题从样本总量上来看是居于末两位的,但是,如表二所示,2012年、2013年、2014年三年的报道主题中都未涉及学术动态和数据公报主题,5篇学术动态类主题和2篇数据公报类主题均是在2015年完成报道的,分别占当年传统村落保护相关报道总量的15%和6%,撇开在报道数量上一马当先的问题及现状类主题不谈,相对于当年其他主题的报道,其所占百分比是不低的,发展潜力是巨大的。结合传统村落保护与研究的现实发展情况来看,5篇学术动态类报道均集中于2015年11月,这与“中国传统村落·黔东南峰会”的召开是紧密联系的。2015年年末召开的峰会,是该领域在国家层面的统筹下,经过三年初级阶段的调查、记录、整理工作后,工作重心从初级阶段,向学术研究、理论思考、和方法建构的高级阶段过渡的表现。

(三)《人民日报》对传统村落保护的相关报道是否存在消息来源的选择偏向?对民间话语的关注是否不足

在新闻报道的加工炮制过程中,新闻消息的来源往往暗含了媒体的态度和价值取向,新闻记者必须借助消息提供者来获取信息。具体来看,由政府发布的消息、民众提供的消息和专家学者提供的消息,不管在内容上、形式上还是价值取向上都是不同的,他们作为消息的来源,是第一手资料真正的建构者和掌控者,媒体只是次一级的加工和传播者,但是媒体会对原始消息加以界定和处理,选择谁提供的消息、选择原始消息中的哪一部分、与消息提供者建立怎样的联系,都将会影响到新闻最终的传播效果。

从《人民日报》近几年的相关报道来分析,如图所示,政府部门及官员是《人民日报》关于传统村落保护相关报道的最主要信息来源,约占信息来源总额的一半(48%),其次是媒体记者(21%)和专家学者(19%),而民众只占12%。新闻媒体出于新闻报道的权威性考虑,一般会选择政府部门、官员、专家学者作为新闻报道的消息源,尤其是像《人民日报》这样作为党和国家喉舌的主流官方媒体,更是如此。因此主流媒介在新闻消息来源上容易形成信源固化的现象,即主流官媒倾向于选择相对固定的精英信源——政府部门、官员、专家学者、社会精英等,他们将这部分群体视为常规信源,而对其他非常规信源采取忽略屏蔽或极少采纳的态度。

这种现象在《人民日报》关于传统村落保护的相关报道中表现得非常明显,一方面这种信源倾向性可能对于报道的权威性和影响力有所增益,但就传统村落保护和研究这一具体事项来看,这样做是有失偏颇的。其一,因为传统村落的保护和传承是具有活态性的,它离不开原住民的参与和贡献,国家的行政效力受各种因素的影响,其最终效果是有限的,各种政策行动也只是从传统村落外部施加影响,而原住民作为生于传统村落长于传统村落的自然人、社会人,他们才是传统村落真正的主人,只有调动他们的积极性、主观能动性才能让传统村落的保护和传承落到实处。其二,相关的报道中若缺少了对民间话语的关注,缺少了主人的发声,报道就难以触及民众心声,难以传达民众所想[1],难以展现传统村落真正的现状。并且,公共媒介大幅度依赖精英信源、过度关注国家话语,容易出现不接地气的新闻报道,势必造成受众的缩小,又谈何增加社会民众的关注和重视,谈何增加原住民的保护意识和积极性。这其中反映的深层次问题是国家和社会精英对传播媒介和社会话语权的把控使得民众在此方面显得天然弱势,有话无处可表。

表二:传统村落保护报道主题统计表

二、结论思考

通过对报道数量、报道主题、报道版面、报道消息来源四项指标的分析,笔者发现《人民日报》关于传统村落保护的相关报道,基本符合我国传统村落保护研究的发展趋势和现实状况,即我国传统村落保护正由普查、记录、整理的初级阶段,向学术研究、理论思考和方法建构的高级阶段逐渐过渡。具体来看,报道数量和报道版面的增多,与传统村落保护和研究领域进入国家视野,受到的社会关注日益增多的特点是相符的。而以问题及现状为主的报道主题,与该领域从处于初级阶段,并逐渐向高级阶段过渡的特征相符合。报道消息来源,以政府官员、学者专家等精英信源为主的特点,与该领域目前还处在主要由国家推动、精英阶层掌控传播媒介与话语权、社会力量介入较少的现状相符合。

综上所述,《人民日报》关于传统村落保护的相关报道,总的来看是相对客观、权威的,发挥了其在初级阶段该有的作用,但随着该领域逐渐向高级阶段过渡,《人民日报》对该话题的报道目标,应该由增加社会民众对该领域的关注和重视,转向呼吁社会力量的参与、提高民众的保护意识和积极性,同时相关的报道框架也应当随之调整[2]。因此笔者给出以下几条建议:

(一)加大报道力度,调整报道框架

关于传统村落保护报道的数量虽然呈逐年增加的趋势,但是较其他新闻报道而言,其报道力度仍然是微乎其微的,适逢该领域正处于初级向高级的过渡阶段,更需要新闻媒介在舆论上给予关注和支持,一方面,加大报道力度,增加该领域出现在公众视野中的频率,另一方面,增加学术动态、数据公报、计划行动或其他与传统村落相关主题的报道比例,平衡该话题的报道主题框架,让公众可以全方位地了解该领域的动态。

(二)重视民间话语,呼吁社会力量的参与

在报道消息的信源上,应当调整对待非常规信源的态度,避免过度依赖精英信源,尤其是在报道目标上,由增加社会民众对该领域的关注和重视,转向呼吁社会力量的参与、提高民众保护意识和积极性后[3],更应该增加对民间话语的关注[4],使民众的声音有处可表,使报道贴近民心,深入群众。

(三)发挥舆论媒体的监督作用,减少润色鸿业类报道

传统村落保护由初级阶段向高级阶段过渡后,大规模的保护规划、建筑修缮、开发利用等都会在国家的统筹下提上日程,届时,这些实质性保护行动的陆续开展将会成为新的报道焦点,新闻媒体应当尽量避免润色鸿业类报道,而是务求新闻报道向社会公众负责,做到新闻报道有深度、有温度、有态度,承担起舆论监督的角色。