边疆深度贫困地区社会资本、生计策略与精准扶贫

2019-06-11ClementTisdell李文静

刘 红,Clement Tisdell,李文静

(1.中央民族大学 经济学院, 北京 100081;2. 澳洲昆士兰大学经济学院, 澳洲 昆士兰;3.华东理工大学 社会与公共管理学院,上海 200237)

内容提要:社会资本和人力资本建设作为边疆深度贫困地区的社会无形资产,对边疆地区精准扶贫实现“两个回流”及边民生计可持续具有重要作用。本文利用2016年7月新疆克州的田野调查数据,采用logistic模型估计边疆深度贫困地区社会资本对于边民生计策略以及脱贫的影响效应,并运用定性与定量相结合的研究方法对研究结果进行解读。研究表明,地区社会资本有助于边民减贫,这种正向效应主要通过两个路径实现:一是边民借助社会网络提高对正规金融的可得性进而实现养殖扩大再生产;二是边民通过集体公共活动付酬增加转移支付收入。但社会资本通过生计策略多样化机制提升边民生计能力的减贫路径尚未形成。在边疆深度贫困地区脱贫攻坚的关键期,既要充分发挥社会资本对边民收入增收的促进作用,同时也需配套其他措施破解社会资本引导边民建立多样化生计的主要障碍,强化社会资本的能力扶持路径,实现精准脱贫的可持续。

一、问题提出

2017年6月,习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上强调:“脱贫攻坚本来就是一场硬仗,而深度贫困地区脱贫攻坚是这场硬仗中的硬仗”,作为我国精准脱贫重要战场的边疆深度贫困地区则是这场硬仗中最难啃的骨头。中国陆地边境与俄罗斯、蒙古国等15个国家接壤,长达2.2万公里的边境线上分布着140个边境县(市、旗),有44个属于国家扶贫开发工作重点县,其贫困发生率是全国平均水平的5.1倍,是全国扶贫重点县(11.9%)的1.8倍[1],其中新疆南疆四地州、云南西部边疆、西藏边疆地区是边境线上贫困发生率最高的深度贫困地区。与内陆地区相比,边疆深度贫困地区大部分地处高寒区、生态脆弱区、灾害频发区、生态保护区以及少数民族聚居区,贫困面大、贫困程度深、返贫风险高、贫困代际传递明显且对扶贫政策有高度依赖性[2]。

不同于内陆地区扶贫目标,边疆地区精准扶贫需要实现“两个回流”:一是引导农牧民回流边境一线,增加守边人口,实现生计策略多样化,增强守边能力;二是引导本地人员回流,提高边境县城镇化率,提升支撑和服务边境一线的功能及作用。“十三五”期间,政府不断加大对边疆地区的资金投入力度,支持边民改善生产生活条件,同时确保边民不流失、守边不弱化。如2016年仅新疆向边境地区投入的扶贫资金就高达6.365亿元①。国家以政治动员的方式调动体制内外大量资源投入到边疆地区的精准扶贫中,但“两个回流”的扶贫目标与边疆地区远离经济中心,市场分割较为严重的区域特征相悖,边疆深度贫困状况依然突出。笔者认为单纯依赖大量有形资产投入的扶贫方式很难实现边民生计的可持续,还需充分重视贫困人口无形资产——社会资本和人力资本的建设和发展。

二、社会资本、生计策略与贫困问题的研究文献

社会资本已成为分析众多现实问题的重要视角,但其概念界定尚未统一:Putnam(1993)和Lin Nan(2001)基于社会网络理论认为公民参与的社会网络、互惠规范以及在二者基础上形成的信任构成了社会资本的主体[3-4]。Granovette(1985)基于网络镶嵌视角认为社会资本是通过人际(朋友、同事、一般的接触)间镶嵌(Embedded)关系的运用,达到创造个人社会财富目标的网络关系[5]。世界银行(1998)基于社会规范视角认为社会资本是塑造社会交往数量和质量的制度、关系和规范的集合[6]。事实上,社会资本是一个多维概念,覆盖于社会结构的多个维度之上,单独某一维度无法准确阐释社会资本的整体概念。

生计策略是指人们为实现生计目标对资产利用配置和经营活动的选择。生计策略的多样化是分担生计风险,实现可持续脱贫的前提和基础。边疆脆弱性生计环境下,农牧户更多依赖自然资源形成生存导向型的单一生计策略,精准扶贫战略中政府因户施策投入大量金融和物质资本,农牧户所依据的资产状况发生改变。农牧户可能通过调整资产利用的配置、经营活动种类和比例而呈现多样化的生计策略[7]。社会资本代表个人在社会关系中现实或潜在的资源,其资本化能够修正市场失灵与政府失灵,是经济发展、社会福利以及挖掘自身潜能的发动机[8-9]。在生计策略的动态调整过程中,贫困农牧民在获得物质资源之前与其他行动者建立网络联系是优先选择[10-11],同时社会资本可通过建立非正式融资机制和保险机制,允许家庭投资风险较大的生计活动[12]。

除了对生计策略的影响,相当多证据表明社会资本有助于经济发展、减贫与福利改善。社会资本主要通过以下机制作用于贫困:一是社会资本可促进技术和市场信息的传递,减少信息不对称造成的市场失败,进而减少获得新技术、市场以及合同信誉等方面的交易成本,提高信息的回报水平[13]。以诸多异质性联系为特征的高水平社会资本能够使贫困家庭能够俘获更多扶贫资源[14],而且穷人的社会资本回报率可能高于富人[15]。二是社会资本能够促进合作行为以提高地方公共服务的供给,并监督和协调有效公共服务的提供质量和效率,进而减轻个体反贫困的各种压力[16]。第三,社会资本通过改善其他常规资源的约束,如降低进入市场的限制或提高信贷可得性,降低家庭的贫困脆弱性[17]。社会资本是一把双刃剑,也会对贫困产生一定的负外部性:一是社会网络通过威望和重复交易提供市场准入的路径,在一定程度上会排斥社会网络的新进入者[18];二是社会规范可能会扼杀个体的成长和创造性,不遵从社区规范的成员有可能被驱逐。三是由于穷人没有能力进行社会关系的投资或在不平等交换中缺乏谈判的能力,社会资本的不平等会排斥穷人进而催生新的慢性贫困[19]。

国内现有相关研究主要集中于内陆贫困地区,对于特殊贫困类型区域——边疆深度贫困地区较少涉及,而且现有研究也没有对边疆深度贫困地区社会资本如何具体化地通过边民的生计策略实现脱贫的作用机制进行充分地解释。本文首先利用2016年7月田野调查数据概括了新疆克州深度贫困和边民生计策略的现状;采用逻辑回归考量社会资本对于边民生计策略和脱贫的影响效应以及具体脱贫机制。本文的边际贡献在于利用第一手实际调研资料,定性与定量相结合地考察社会资本的不同维度对克州边民生计策略与脱贫的效应和作用机制。

三、中国边疆深度贫困与边民生计策略现状:以新疆克州为例

新疆是中国面积最大、毗邻国家最多、陆地边境线最长的边疆省区,也是边疆深度贫困发生率较为集中的省区。全区 32个边境县中贫困县17个,仅南疆四地州就有10个边境贫困县,占边境贫困县数量的58.82%[20]。调研地点克孜勒苏柯尔克孜自治州(简称克州),地处新疆最西端,也是中国边疆的最西端。克州地处高原高寒地区,经济社会发展滞后②,少数民族贫困人口集中,所属“三县一市”(阿图什市、阿克陶县、乌恰县、阿合奇县)都是国家扶贫开发重点县、边疆县,贫困发生率居全疆第2位,贫困人口数量居全疆第3位。截至2016年末,全州有贫困人口11.59万人,占全州总人口的19.2%,占农村总人口的27.9%,属于“三区三州”深度贫困区③。2016年7月,边疆减贫政策评价课题组选取阿合奇县和乌恰县为调研地,采取多阶段抽样方法随机抽取六个行政村进行入户问卷调查,分别为阿合奇县的阿果依村、阿合塔拉村和哈拉布拉克村;乌恰县的恰提村、巴音库鲁提村和塔克拉克村。由于条件所限难以实现随机抽取样本户,由村委会根据农户人均收入水平,选取政府建档立卡的贫困户和非贫困户,共完成120份有效问卷,其中贫困户为51户,非贫困户为69户。

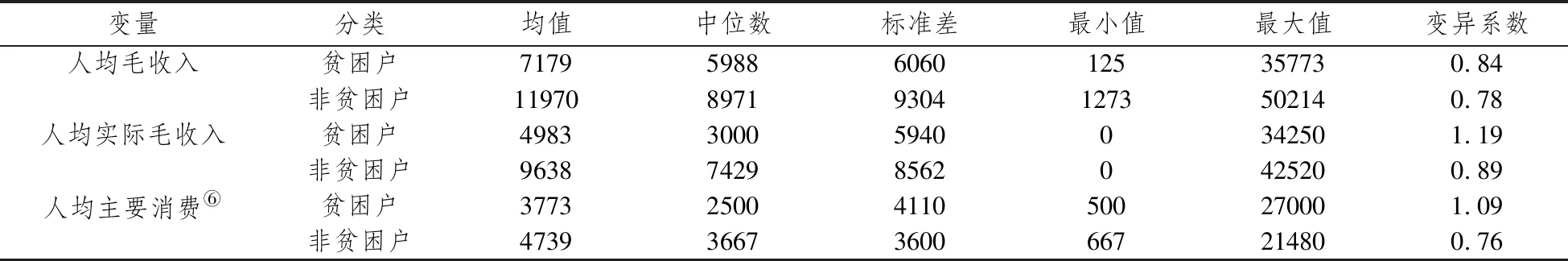

1.贫困户和非贫困户收入和消费水平对比。如表1所示,2015年样本贫困户家庭人均毛收入和人均实际收入的均值和中位数均大幅低于非贫困户,而变异系数0.84和1.19却均高于非贫困户的0.78和0.89,这表明相对于非贫困户,贫困户平均收入水平较低,且存在较大波动性。剔除相应补贴收入后,贫困户和非贫困户人均实际收入的变异系数均有所增大,其中贫困户的变异系数由0.84增大至1.19,增幅更为明显。这表明贫困户的实际增收能力相对于非贫困户具有更大的不确定性。从家庭收入构成来看,农牧业收入、非农收入和补贴收入占贫困户家庭总收入比的均值分别为29.71%、25.55%和44.75%;而非贫困户占比均值则分别为42.34%、31.64%和26.02%。可以看出,非农收入对于边民家庭总收入的贡献均比较低,尤其是贫困户。政府补贴性收入对于边民增收非常重要,尤其对于贫困户而言更是如此。样本中1/3以上的贫困户家庭总收入中补贴性收入占比超50%以上,部分贫困户家庭总收入甚至全部来自政府补贴。非贫困户家庭2015年实际收入最小值也为零,这可能和2014年至2016年7月新疆地区活羊收购价格持续走低有关④。阿合奇县L村的受访非贫困户白西汗·木沙养羊68只,一直不愿降价出售牲畜,希望等到羊肉价格回升时再行出售,期间家里所有现金收入(主要是草原生态补偿收入和边民补贴)都用来买牲畜过冬草料(饲草费167元/只),甚至还向亲朋借款1000元。

2015年样本贫困户人均消费的均值和中位数均低于非贫困户,代表消费波动的变异系数大于非贫困户,显示贫困户消费水平比非贫困户具有更高的离散性。从消费支出构成来看,样本贫困户2015年最主要的三项消费集中于食物支出、医疗支出和教育支出。边疆地区气候寒冷,地方病(如碘缺乏病、大骨节病等)高发,加上卫生医疗水平不高,边民的健康意识较差,造成边民因病致贫的比例增加。阿合奇县2015年建档立卡的贫困人口9115人中因病致贫的人数达434人⑤。边疆地区通过撤校并点整合教育资源分布,牧民子女需要远离居住地集中到县城上学,因此而产生的交通成本和住房陪读费用对边民贫困户福利的影响更为突出。

表1 2015年样本边民收入和消费指标的描述性统计比较(单位:元)

注:家庭人均毛收入=(农牧业收入+非农收入+补贴收入)/家庭人口数,其中非农收入=工资性收入+自营性收入;家庭人均实际毛收入=(农牧业收入+非农收入)/家庭人口数。

表2 2015年样本牧户类型与生计策略(单位:户,元/人)

2.贫困户与非贫困户生计策略对比。我们将家庭收入中不包含非农收入的生计模式定义为单一生计策略,家庭收入构成包括工资或自营收入等非农收入的生计模式定义为多样化生计策略。表2所示,样本贫困户采取多样化生计策略的比例低于非贫困户,但双样本比例均值检验却表明两类牧户采取多样化生计策略的比例并不存在显著差异。可见,多样化生计策略并不是边疆牧民贫困户和非贫困户显著的差异因素,但调查发现生计策略的多样化确实能够有助于牧民分散养殖生计风险,稳定增收。由于禁牧和草畜平衡政策,克州传统牧业发展受到限制,且传统放牧方式抵御风险能力差,面对雪灾和市场价格波动风险,生计策略多样化的牧户贫困脆弱性和返贫风险比较低。生计策略是否多样化是影响边民家庭实际收入差距的重要因素。样本中采取单一生计策略的牧户家庭人均实际毛收入为4558元,而采取多样化生计策略的牧户家庭人均实际毛收入为10285元,而且双样本均值T检验表明,不同生计策略的牧户人均实际收入确实存在显著差异,这种显著差异同样也存在于同一类型的牧户之间。

四、社会资本、生计策略与边疆贫困的实证分析

社会资本是个体与群体成员相联系的实际或潜在的资源综合,其质量与数量特征在理论上决定着边民能否充分利用扶贫信息和资源,改善生计策略,实现脱贫目标。

(一)社会资本的衡量

根据帕特南的社会资本定义,从社会网络、信任互助以及规范三个维度考察边民家庭社会资本。(1)调查问卷从四个方面收集了边民家庭社会网络的信息,用“您有多少个值得信任的朋友人数(s1)”表示边民社会网络规模;用边民“在镇里或者城市生活的亲朋好友人数(s3)”表示社会网络的广度;用边民“亲朋好友中当村干部或其他干部的人数(s4)”考察边民社会网络的深度;用边民2015年礼金支出(s2)代表社会网络的维护成本。(2)通过边民对村里邻居(s5)、村委会(s6)、对村里相互信任程度的评价(s7)以及“村里人是否会花费时间尽量帮助别人(s10)”等问题考察边民信任互助方面的社会资本。(3)通过“2015年是否和村里人一起做过对村集体有益的事情(s8)”和“如果不参加这样的公益活动,是否会受到谴责或批评(s9)”来衡量边民对集体活动的参与以及对规范的遵守。

除s1变量外,双样本均值T检验表明5%水平下,贫困户和非贫困户的社会网络指标均存在显著差异。虽然两类样本牧户社会网络的规模差异不显著,但是贫困户社会网络的广度、深度以及维护成本均弱于非贫困户。信任互助方面,双样本均值T检验表明在10%的显著水平下贫困户对于邻居的信任程度低于非贫困户,而且贫困户对于邻居和村委会信任程度的变异系数均大于非贫困户,表明贫困户对于邻居以及村委会的信任水平较低且不稳定。对s8的回答显示非贫困户比贫困户更愿意“参与对村里有益的集体活动”。两类牧户对s9变量的回答则较为一致,均认为“不参加村集体公益活动的村民一般会受到谴责或批评”。

由于样本量的限制,我们采用验证性因子分析对社会资本变量进行降维。代表社会网络和信任互助的标准化变量(除没有通过信度检验的s8和s9)的KMO统计量为0.64,满足进行验证性因子分析的前提。根据碎石图和旋转因子得分从中提取社会网络因子network和信任互助因子trusthelp两个公共因子,特征值分别为1.5和1.4,分别能够解释62%和58%的变量方差,二者相关系数仅为0.04。选取变量s8和s9代表规范。

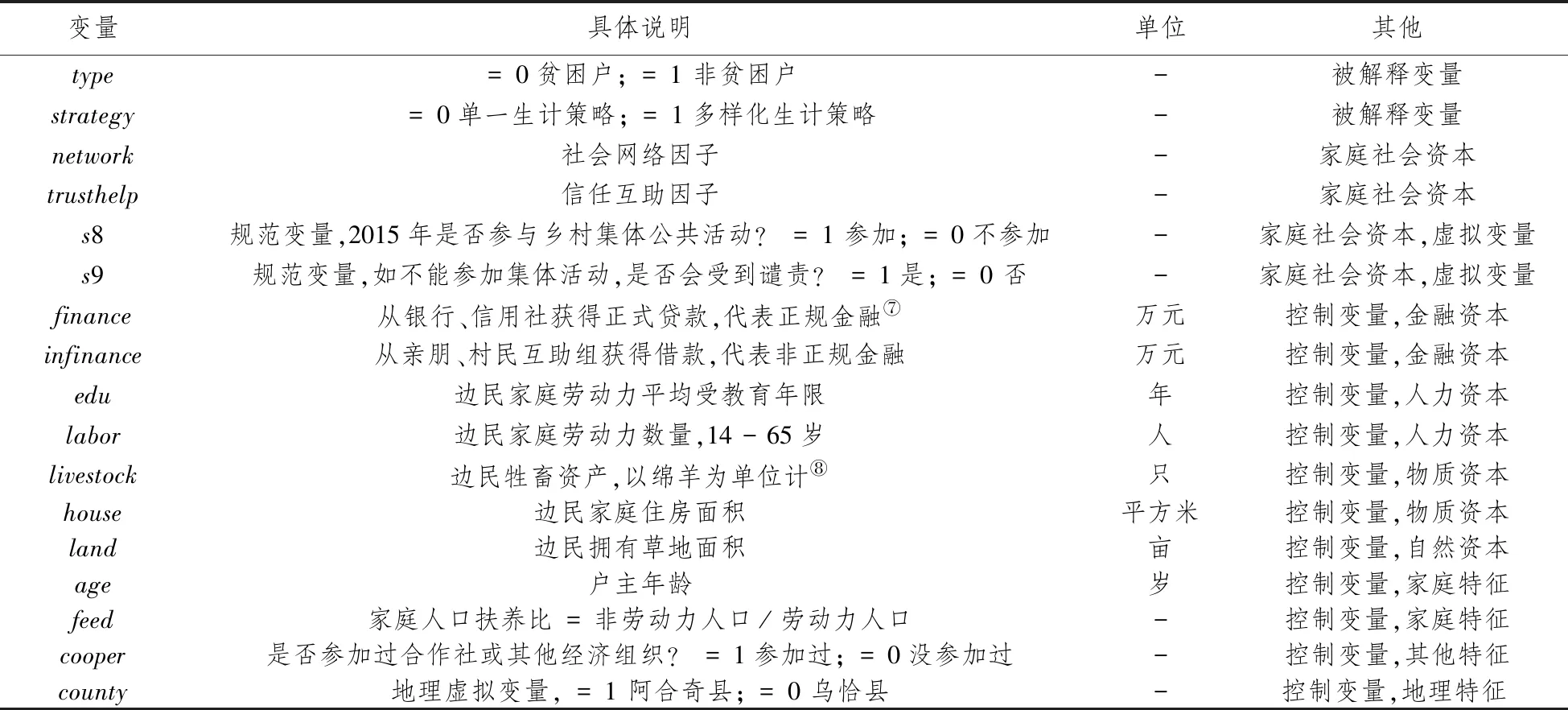

表3 Logistic回归变量列表

(二)模型以及变量选择

采用二元Logistic回归验证社会资本对于边民生计策略以及脱贫是否存在显著效应。

解释变量选取network、trusthelp、s8和s9代表边民家庭社会资本。参考其他相关文献,控制变量选取代表边民其他生计资本和家庭特征变量,变量具体含义和描述性统计见表3和表4。

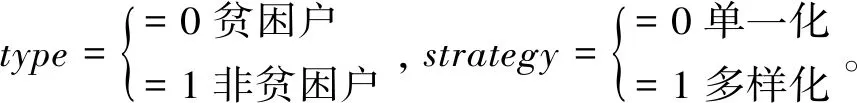

表4 解释变量描述性统计

注:为避免极端值对回归结果的影响,样本去掉2个离群值(outliers)。

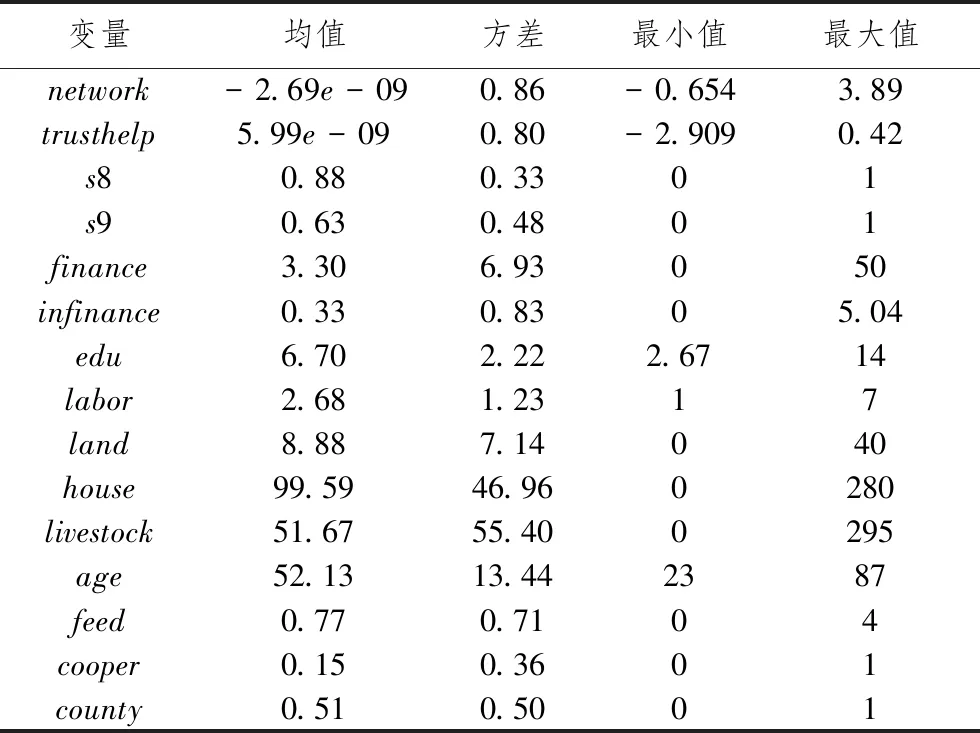

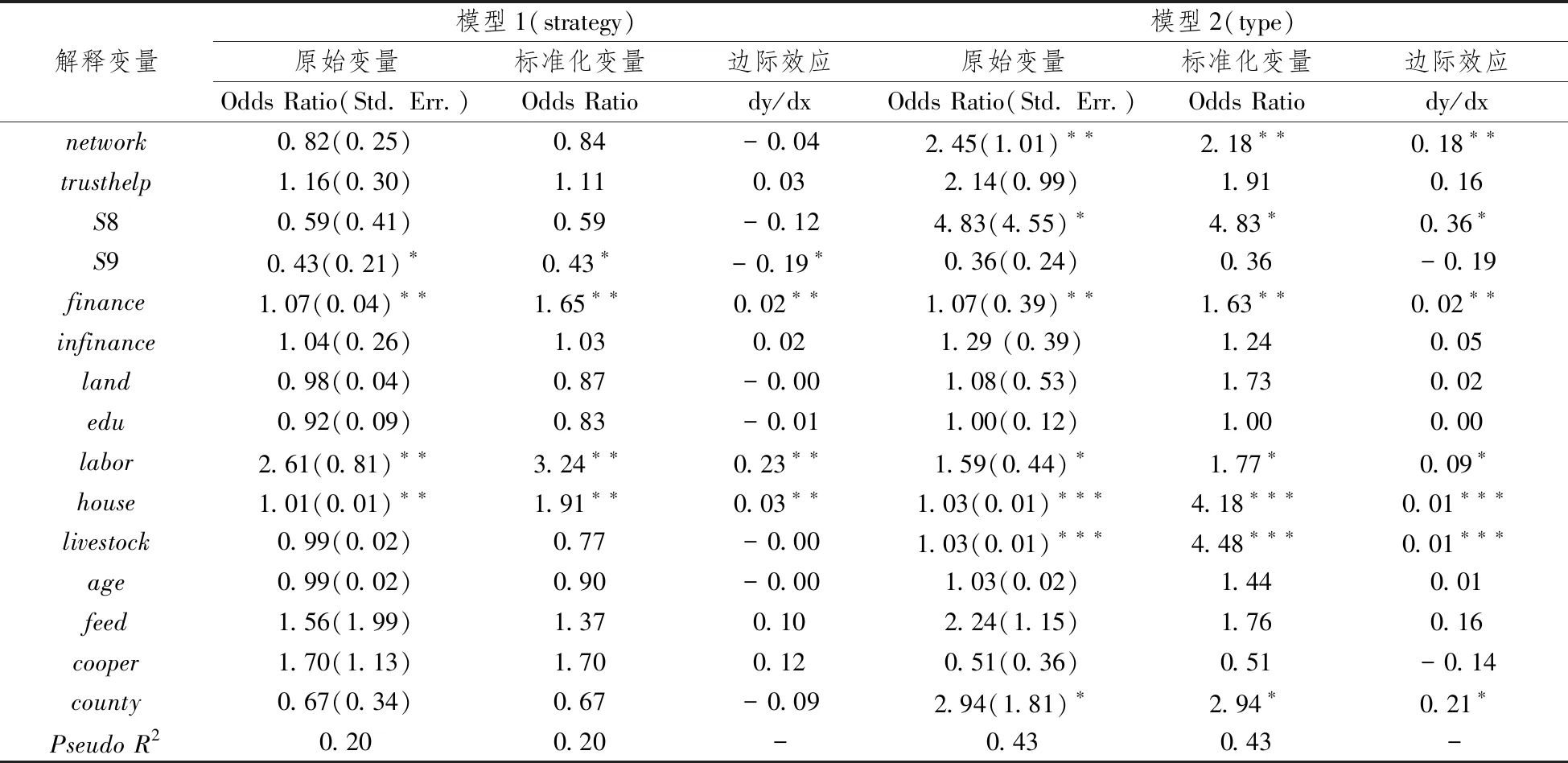

表5显示,回归结果显示模型1和2的Wald chi2统计量分别为26.82和43.41,其相伴概率为0.03和0.00,表明在5%和1%的显著水平下均拒绝模型无效的假设。模型roc曲线面积分别为0.78 和0.90,Pearson chi2统计量为109.8和86.52,相伴概率为0.28和0.87,模型估计值正确预测分类比率分别为71%和81%,表明模型1和模型2整体拟合结果较好,可以进一步分析。同时,我们也通过逐步向后筛选选择变量,发现筛选出的显著性变量与上述模型结果一致,显示模型回归结果具有稳健性。为了能够直接对比边民家庭各类生计资本对于生计策略与脱贫的作用强弱,规避不同量纲单位的影响,我们对标准化后的变量再次进行logistic回归和边际效应估计。

表5 Logistic模型稳健标准误回归结果

注:括号中的数字表示标准差,显著程度***p<0.01,**p<0.05,*p<0.10。

考虑到村支书对样本的选择具有特定倾向,样本可能存在选择效应。我们选取是否参与合作社等经济组织(cooper)和是否参与集体公益活动(s8)作为因变量,利用赫克曼两步法检验样本选择偏差。结果发现在以cooper为因变量的模型中,虽然正规金融finance和社交网络network在5%水平下显著,但模型的逆米尔斯比值并不显著。以s8为因变量的模型中的逆米尔斯比值同样不显著。检验表明样本不存在选择效应,不需要专门处理选择性偏差。

(三)结果分析

1.社会资本与生计策略。表5模型1显示(第1列),边民家庭社会资本对于边民生计多样化策略选择的作用很弱,只有代表集体规范的s9在10%水平下统计显著。正规金融finance、劳动力数量labor以及物质资本house在5%水平下统计显著,呈现正向效应。剔除不同量纲单位的影响,模型1(第2列)显示劳动力数量对于边民生计策略多样化的选择至关重要,其次为家庭经济禀赋和正规金融,而集体规范则对边民生计多样化策略产生一定制约效应。从边际效应也可以看出,在其他解释变量保持均值水平时,家庭劳动力数量每增加一个单位,边民选择生计多样化策略的概率将平均提升23%;当家庭住房面积和正规金融每增加一个单位时,边民采取生计多样化策略的概率仅提高3%和2%;集体规范会使得边民采取多样化生计策略的概率平均降低19%。

可见,边民家庭社会资本的各个维度对其生计策略实现多样化并没有产生理论预期的正向效应。社会网络对于边民采取非农生计的信息与网络支持作用并不显著;邻里之间和村委村民之间的信任互助也没有促使边民利用扶贫项目和资金有效建立起非农生计;集体规范反而在一定程度上阻碍边民发展多样化生计。调研中发现,由于语言与技术障碍以及对外出务工环境的不适应,大多数边民对当地政府和杰出务工带头人推荐的外出务工机会并不太感兴趣,政府通过社会网络带动的就业扶贫效应并不显著。如乌恰县吾合沙鲁乡2016年第一季度,劳务输出人数和劳务收入比2015年分别降低了1.08%和0.4%⑨。克州经济基础薄弱,产业结构单一,特色产业较少,经济作物几乎没有,农牧民生产技能较差,因而政府采取的产业扶贫措施也主要是围绕当地的特色种养业,基于信任互助建立的合作社也主要集中于养殖业,对于边民建立非农生计的作用并不大。

另一方面,克州经济发展强烈依赖自然资源,草原严重退化,形成生态环境与贫困的恶性循环。目前,克州草场产草量较低,60亩草场才能养活一只羊。受生态环境逐渐恶化的影响,克州牧民人均收入一直处于新疆最低水平,2015年仅为5549元⑩。集体规范作为分享信仰(包括宗教),团体认同和建立社会关系的认知基础,嵌入生产经济关系如社区合作关系能够在避免“公共悲剧”方面发挥重要作用,保证合理开发天然资产[21]。实际中对草畜平衡和禁牧行为的监督已成为边民集体规范的主要内容。由于基于集体长期利益的规范会限制边民家庭的短期盈利行为(如偷牧、超牧等),村委会通常选择通过其他公共活动付酬或者补贴增加转移支付收入的形式弥补边民损失,进而集体规范在一定程度上抑制了边民寻求其他非农生计的主动性。

2.社会资本与边疆贫困。模型2(第1列)显示,社会资本、金融资本、人力资本和物质资本对于边民是否贫困均产生显著正向效应,其中社会网络因子network和正规金融finance的偏回归系数在5%水平下显著;物质资本house和livestock的偏回归系数在1%水平下显著;集体规范s8和劳动力数量labor的偏回归系数在10%水平下显著。标准化解释变量的回归结果(第2列)显示,集体规范、家庭经济禀赋、牲畜资产、社会网络因子、劳动力数量以及正规金融对于边民脱贫机会比率的影响效应依次减弱。边际效应(第3列)显示,在其他解释变量保持均值水平时,参加集体活动会使边民脱贫概率平均提升36%;社会网络因子每增加一个单位,会带来边民脱贫概率平均上升18%。同样地,正规金融、人力资本以及物质资本每增加一个单位,将使边民脱贫概率平均上升2%、9%和2%。从影响效应的力度来看,社会资本对边民脱贫概率的提升效果要远高于其他类型生计资本。

进一步考察社会网络的不同维度和具体作用机制,我们首先采用分项指标代替因子network再次进行Logistic回归,发现在5%水平下s2和s3对于边民非贫机会比率产生显著正向效应,s1和s4并不显著。可见,维护社会网络支出和社会网络的广度比社会网络规模对边民脱贫更为重要;拥有更多当干部的亲戚和朋友,也并不意味着边民脱贫的概率会相应增大。调研中非贫困户比贫困户用于维系社会网络的支出额更高,2015样本贫困户和非贫困户的礼金支出均值分别为2295元和5876元,且双样本均值检验存在显著差异。在镇里或城市生活的亲朋好友通过提供政策信息、市场机会以及提高资本可及性等方式有助于边民脱贫。基于血缘和地缘的社会网络作为一系列非正式的共享机制,如信息共享网、机会共享网和风险分担网,可减轻风险和贫困[22]调研显示电视、村委会和本地社会网络是边民获得政策和信息的主要渠道。由于各项扶贫政策明确规定各级干部的亲属不得直接占用扶贫资源,因此各级干部为避嫌不愿将自己的亲属(即使贫困)吸纳进自己负责领域的扶贫项目中。而对于有当干部的朋友而言,贫困户往往需要花费一定经济和非经济成本(时间、精力等)去争取成为国家扶贫政策或项目的受益人,巨大的成本不利于边民脱贫。其次,通过模型2引入社会网络因子和金融、人力以及是否参与合作社等变量的交叉项进一步考察社会网络有利于边民脱贫的具体机制。发现只有社会网络因子和正规金融的交叉项在5%水平下对于边民脱贫机会比呈显著的正向作用。由此可见,社会网络对边民脱贫的正向效应主要是通过增强边民对正规金融的可得性,而非通过生计策略多样化机制和非正规金融机制实现。克州小额信贷的普遍发放始自2017年8月份,在此之前贫困户面临严重的金融排斥。调研中样本户在2013-2016年未获得任何贷款的比例占37%,其中73%为贫困户。乌恰县受访户马立克·买买提斯地克目前经营着膘尔托阔依乡较大的养殖合作社,2010年凭借在县人大上班的亲戚担保获得10万元贷款一举成为养殖大户,才具备了申请开办合作社项目补贴的资格和资金基础。

信任互助因子trusthelp对于边民脱贫机会比的正向效应并不显著,表明边民对邻居的一般信任、对村委会的特殊信任以及边民之间的互助对其摆脱贫困并没有显著影响。虽然信任可以促进社区凝聚力的形成,使国家和地方政府的活动更加容易实施[23],但在市场经济冲击下,传统邻里之间的信任环境正在逐渐弱化。贫困牧户由于自身能力以及经济基础的局限,逐渐丧失对邻里信任互助的回报能力;而非贫困牧户则开始习惯于通过市场寻求需求解决之道。当前,村委会作为政府在乡村的具体代理人以及广大边民与上级政府之间联系的桥梁,现实中承担了大量繁琐的扶贫终端工作,负责贫困户的精准识别、具体扶贫项目的建议和申报、实施以及监督。尽管在驻村工作小组和第一书记的帮助下,村委会也很难保证所有扶贫项目或资源分配实施过程中基层民主的正常运行,因此边民对村委会不高的信任水平一定程度上限制了扶贫项目的实施效益和效率。另一方面,边疆牧户的互助主要体现为贫困家庭由于缺乏劳动力而请求亲朋好友代牧,满足日常和节日消费需求,代牧成本通常以每年一两只羊羔进行折算。这种简单以消费为目的的代牧互助形式对于边民摆脱贫困的作用非常微弱。

代表集体规范的s8对于边民脱贫机会比率的正向激励效应显著,这可能与边疆地区集体规范所附加的减贫功能有关。目前扶贫活动由各级政府主导,部分边民认为扶贫是政府的责任,他们不愿意参与没有报酬的集体公益活动。村干部说即使帮助村委会搬运扶贫物资,部分边民仍要求一定报酬。是否参与合作社对于边民脱贫机会比率的影响效应也不显著。这可能和目前克州合作社发展对边民脱贫带动效果较差有关。调研发现,克州合作社发展较为落后,120户受访者之中只有18户参加过合作社、37户参加过培训。大多数合作社仅是几个牧户、十几个牧户为申请项目资金而设立,产业类型单一,绝大多数以从事牲畜家禽养殖为主,没有形成有规模、有特色的合作社。以阿合旗县为例,2015年全县社员人数在50人以上的合作社只有十几家,占比不到30%。边民参与合作社虽然能获得短期的现金收入,但合作社松散的运行机制并没有通过信息共享、技术培训等方式提升边民的生计能力,脱贫带动效果并不明显,而且还有可能产生道德风险助长贫困户“等、靠、要”的社会福利病。

模型2还显示物质资本、人力资本以及正规金融资本对于边民脱贫机会比率呈显著正向效应。第一,代表边民主要资产存量和流量的住房和牲畜数量对于边民是否能够脱贫具有重要影响。牲畜资产作为克州边民主要的财产构成,始终发挥着理财、防范风险以及平滑消费的功能。调研显示,样本中贫困户和非贫困户有存款的比例仅为6%和21%,且双变量T检验表明贫困户存款的比例显著低于非贫困户。边民拥有的牦牛、马以及母牛等牲畜资产很少出售,只有出现资金需求时才会出售。第二,牧户家庭劳动力数量对于边民脱贫具有正向效应。家庭劳动力数量是分散家庭生计风险,降低贫困脆弱性和实现家庭非农生计的重要因素。第三,由正式渠道进入的扶贫资金对牧民非贫机会比率呈现正向效应。目前,边疆精准扶贫中金融扶贫力度不断加大。2016年下半年除建档立卡户每家可享5万元扶贫贴息贷款外,克州财政部门还通过社会购买服务的方式,向金融机构融资13.13亿元用于脱贫攻坚。对于正式渠道的各种扶贫贷款,贷出机构明确要求申请家庭必须用于脱贫项目的建设和经营,由乡镇干部负责监督资金使用情况。

上述两个模型中edu和infinance对于边民生计策略多样化以及脱贫的正外部性均没有显现。基于社会网络的非正规金融仅仅作为边民规避和缓解日常风险的补充,对于边民家庭的经济建设效应甚微。调研显示样本贫困户和非贫困户非正式借款均值分别为0.31万和1.02万,其中看病、还贷和盖房是边民进行非正式渠道借款的主要用途。地理特征变量county的偏回归系数显示阿合奇县的脱贫机会比率比离喀什最近的乌恰县要高,这可能与阿合奇县作为我国边疆扶贫的第一个试点,受到各项政策推动有关;喀什作为南疆三地州区域中心城市的辐射作用较弱,边疆地区中心城市的城镇化建设还需进一步加强。

五、结论与启示

综上所述,在边疆深度贫困地区社会资本有助于边民减贫,且这种正向效应主要通过两个路径实现:一是边民借助社会网络提高对正规金融的可得性进而实现养殖扩大再生产;二是边民通过集体公共活动付酬增加转移支付收入。但目前社会资本对克州边民生计策略多样化的建立并无显著影响,社会资本通过生计策略多样化机制提升边民生计能力的减贫路径并未形成。

当前,边疆深度贫困地区的扶贫攻坚已经进入关键期,各级政府在加大物质投入的同时,既要充分发挥社会资本对边民收入增收的促进作用,同时也需要配套其他措施破解社会资本引导边民建立多样化生计的主要障碍,强化社会资本的能力扶持路径,实现精准脱贫的可持续。第一,通过多种手段实现边民社会网络多层次、多元化的拓展。拓展边民以血缘和地缘为主的封闭性社会网络,大力建设和发展各种形式的合作组织和平台,建立和完善其利益联结和风险分担机制,改变贫困户社会网络参与失灵。通过创建组织和加强各种形式的社会互动引导边民自主地建设社会资本,提升各类社会资本的密度和质量[24],突破其同质性社会资本的局限。如引导边民结合边疆特色畜牧产品和旅游工艺品发展电商平台,通过外部连结帮助社区居民跨越居住地和社会空间,为社区居民开创就业的机会或者获得社区发展所需的外部资源[25]。第二,采用多项措施破解制约社会资本生计多样化机制发生作用的主要障碍,强化社会资本的能力扶持路径。加强对边民语言、文化以及技术等方面的培训,积极与用工需求方对接,创新非农就业扶持方式,实现社会资本在培育边民非农生计方面的积极作用,提高边民增收的抗风险能力。如引入“就业扶贫车间”既可帮助贫困户实现家门口就业,建立多样化的生计,也可增强边疆地区守土固边的能力。第三,将社会资本维度引入边疆深度贫困地区精准扶贫和精准脱贫的考量体系。在贫困识别、贫困帮扶和脱贫评价中,注重识别和克服贫困户的社会资本困境。世界银行在中国许多成功的扶贫项目经验,如当地人广泛参与发展实践、采用农民自愿组成的联合体共同担保来解决资金回收难题等均表明了社会资本扶贫路径是政府主导扶贫模式的有益补充。

注释:

① 截至2016年11月,新疆已投入兴边富民资金3.52亿元、人口较少民族发展资金1.59亿元、边民补助资金3900万元、护边员补贴资金8650万元。资料来自新疆维吾尔自治区扶贫办。

② 2015年克州国内生产总值仅为101.5亿元,位居新疆所有地州市和南疆四地州的最后一位,2016年,全州实现GDP100.33亿元,仅占全疆GDP总量的1.03 %,人均GDP仅为全疆平均水平的41 %。数据来源于调研时克州政府办和国家民委提供的资料。

③ 数据来源于调研时国家民委提供的资料。

④ 新疆羊肉价格从2014年达到历史最高值62元/kg,之后持续下滑,2016年6月为33元/kg(此处羊肉价格为带骨羊肉价格,数据来源于中国畜牧业信息网)。

⑤ 资料来自阿合奇扶贫办公室,2016年7月。

⑥ 这里的消费是2015年边民三项主要消费之和。

⑦ Finance和Infinance均为2013-2015年间边民的贷款和借款之和,均以2015年=100的全国CPI指数进行调整。

⑧ 按照2015年各牲畜品种的市场价值,将不同牲畜资产折换成以绵羊为计量单位的2015年底存栏量。其中,1匹马=10只绵羊;1头牛(驴)=6只绵羊;1头母牛(牦牛、骆驼)=8只绵羊。2015年底存栏量=2015年初存栏数量+当年新增量-当年自食量-当年出售量。

⑨ 来自调研时吾合沙鲁乡政府提供的资料。

⑩ 来自调研时新疆克州扶贫办访谈资料。