话语认知分析:从对话句法走向对话构式*

2019-06-11曾国才

曾国才

(四川大学, 成都 610065)

提 要:对话构式语法整合认知语言学框架下的对话句法和构式语法理论,主张在对话环境中考察语法构型的临时浮现,并在话轮层面分析其构式特征,揭示“基于构式建构话语”的语言表达机制。基于意义的认知对话观,对话构式语法研究着重强调话语间由于共振效应形成的局部句法相似性和语义类推特征,以及说话人之间对意义的协商过程。对话构式语法拓展构式研究的范围,体现语法构式的变异特征,反映当前话语分析的对话构式语法研究进路,同时体现认知语言学研究中的对话转向特征。

1 引言

2 对话构式的基本特征

对话构式主要是局部对话(local dialogue)中已经固化的,具有形义配对特征的话轮结构。如例①所示①:

① DAVID BRINKLEY:You knowthat.Whatis the answer to that?

DEVAL PATRICK:I thinkthe answer to that isto enforce the law.

该话轮转换中的发话人激活一个语法模板X IS THE ANSWER TO THAT. 听话人对该模板进行细节补充,以建构自己的话语THE ANSWER TO THAT IS TO ENFORCE THE LAW. 对话中的发话人和听话人基于共享的模板建构起一个有结构平行特征的、临时规约化的邻近语对。在实时交际中,其功能在于信息的探索或求证。随着对话的展开,该语对瞬即消逝,同时又激活潜在的具有结构相似性的新话轮结构。

Sakita(2006)认为,图式—例示认知原理是产生话语平行结构的潜在理据。Du Bois(2014)基于话语平行特征,重点分析对话中的共振现象(resonance),尤其是句法层面的结构共振,并指出对话中的人际介入对意义推理的影响。Brne和Zima(2014)则进一步指出对话中共振的循环浮现特征,以及进而形成的临时性规约化形义或形(式)功(能)配对体,揭示对话中以话轮为基础的构式单位,即对话构式(dialogic construction)。

对话构式以话轮之间的平行结构为基础,表征话语结构间的句法相似性和语义的类推机理,表明人际互动对话语意义的建构作用。以语言的用法论为视角,日常交际中的对话构式有5个维度属性,即临时性、瞬时性、规约性、能产性和动态性。

第一,临时性,即对话构式存在的空间维度。该类构式主要存在于当下的对话范围中,具有局部存在性特征。对话构式中由说话人共享的语法模板或图式结构是日常交际中特定语篇片段中出现的、服务于特定交际场景和目的的语言资源,它们体现实时交际双方的思想和意图。一个相同的对话构式可以出现在不同的局部语篇中,但因时空和说话人等的变化出现话语意义的变迁。局部语篇中的临时性对话构式如果被一个语言社团高频使用,则可语法化为长期规约化的对话构式,如例②。

② MR TERRY JACKSON: How are you doing today?②

SUAREZ: I’m doing well.

在该话轮转换中,X BEING DOING Y是说话人之间共享的图式结构。在此局部语篇中,该语对的字面意义在于表明问话人关注答话人行事的动作特点。随着长期的反复使用,这个具有共享图式的对话构式主要具有人际间的“寒暄”功能。

第二,瞬时性,指对话构式存现的时限维度。在实际言语交际中,话轮间的转换时间可以以“秒”为单位计算。一个对话构式存在于特定的时间域,该类构式的形成和存现往往是短暂的,它们主要活跃于新话轮开始到该话轮结束的时段内。对话的结束常常标志着对话构式的消逝。在新的话轮转换中,说话人之间根据交际目的不断激活新的话语图式,话语链条体现为对话构式的序列。

第三,规约性,指对话中的共享图式结构在既定的认知语境中已经临时和瞬时固化,成为对话参与者相互认可的、可作为进一步人际互动的共同基础(common ground)。对话构式存在的空间和时间维度决定既定语篇中的对话构式具有局部固化特征。Brne和Zima(2014)将语法构式的领域从大型语言社团中规约化的象征单位(symbolic unit),拓展到包括在线的句法处理(online syntax)维度,即语法构式包括作为实时交际中浮现的有临时和瞬时形义配对特征的话轮单位。实时交际中对话伙伴之间形成的共享概念协定(conceptual pact),是在线对话构式的规约性基础。

第四,能产性,指实时对话中,具有平行结构特征的语法模型在语言互动中不断被重复具体化,从而变得高度突显,是特定话语范围中多个话语例示的共享资源。对话构式的图式在交际中被重复例示后彰显说话者之间的共同概念协定。对话中的具体话语以局部和显著的方式详述话语间的抽象图式结构,新拓展的图式细节为语篇中说话人之间的概念协定增添新的内容。说话人之间对同一个对话图示进行不断的细节增补推动着话轮不断转换,从而构成交际中的对话序列。

第五,动态性,指在对话过程中,说话者提取的抽象话语结构(固定或半固定的图式)是不断被再次例示的话语资源,对话伙伴共同建构局部交际中的对话构式。随着对话内容往前不断拓展,说话人在对话中则建立起实时的有重叠特征的构式网络,从而揭示对话中“基于构式建构话语”的语言表达机制。在实时的构式网络建构中,新的构式图式是从已有的构式模板(template)中产生,但被再次例示时会有或多或少的增减或调变,或内嵌于其它构式中。对话中新构式图式的不断产生就是语言交际中对话构式的动态建构过程。

对话构式是日常语言交际中话轮转换时的成对话语(pairing utterances)。对话中抽象的、半固定的、或固定的构式图式可出现在语言组织的各个不同维度(词汇、句型、段落等)。Brne和Zima(2014)认为,构式语法中的构式概念与交谈中的话轮单位有相通性。话轮结构是通过符号联结的形义配对单位,并有不同程度的复杂度(从词汇、短语到分句构块)。交际中的话轮是对话构式的建构模块。

3 对话构式语法理论的基本思想

语法构式是形式和意义(Goldberg 1995:4)或形式和功能(同上 2006:3)的配对体。构式是象征单位,它包含形式、语义、语用和语篇等方面的信息(Croft, Cruse 2004:257-258)。对话句法从认知—功能视角,聚焦语言使用中在线的句法结构,并以对话共振(dialogic resonance)为基础对语法进行理论建构。对话句法关注社会交往中语言的角色(Du Bois 2007),以及话语间结构关系对人际互动的潜在反映。对话句法描述的平行话语结构映射关系具有临时构式的地位,此类构式是实时交往中局部固化的形义配对体(Brne, Zima 2014:458)。

对话构式语法通过整合认知构式语法(CxG)③和对话句法的分析方法,把对话中单个复现的平行结构视为浮现的语法构式,主张通过认知构式语法理论解释对话中平行话语的句法、语义和语用特征。对话构式语法研究进路把口语现象的描写推向构式语法研究方向,关注较长语篇中意义的动态建构过程和语言使用中两个或多个参与者之间的互动协调能力,旨在考察互动语篇中结构耦合时的认知现实性、认知过程和认知表征。

4 对话构式语法的分析策略

日常的语言交际以话轮为单位形成对话共振现象。话语与话语之间是例示—图式—例示关系(曾国才 2015:847,Sakita 2006:493)。对话话轮之间的图式—例示构式关系体现出话语之间的句法结构相似性和语义关联性。对话参与者基于话语间的句法和语义共振推导话语的语用意义。

根据Langacker(1987:371)的观点,一个图式中有原型成员和扩展成员,它们都直接产生“抽象图式”,原型是图式范畴的典型实例,而扩展成员比原型成员增加一些属性,但仍和原型成员属于同一个图式。Langacker的图式范畴观如图1所示(Langacker 1993:2):

图1Langacker的图式范畴观

由图1可见,一个范畴的图式与原型及扩展成员之间是双向互动关系。图式是对范畴中原型成员和扩展成员的抽象概括(由虚线单箭头表示)。原型成员和扩展成员是图式的具体例示(由实线单箭头表示)。原型成员的特征对扩展成员有单向的影响,即扩展成员比原型成员增加更多的细节特征(由虚线单箭头表示)。

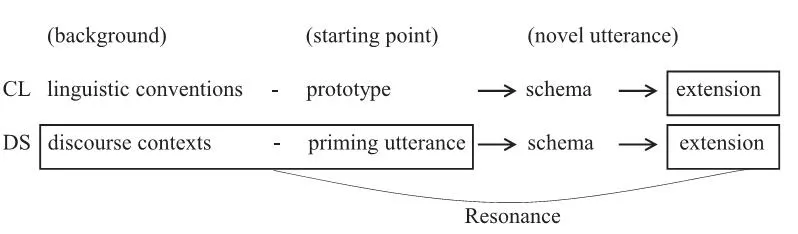

Sakita认为,对话中的结构平行表明说话者从启动话语(priming utterance)中获得图式,并在话轮转换中自己的位置再次例示这个图式(Sakita 2006:493)。藉此,在特定的语篇语境(discourse contexts)中启动话语和扩展话语(extension)之间产生结构共振效应,即对话中话语与话语之间是原型例示—(图式)—扩展例示的关系,如图2所示:

图2对话中话语间的图式、原型与扩展关系(Sakita 2006:493)

4.1 对话构式中的句法相似性

对话中话轮之间在句法层面具有句法结构相似性,反映紧邻话语之间的结构对称性。根据对话句法学的观点(Du Bois 2014,曾国才 2015),对话中的平行结构是说话人对先前话语资源有选择性使用的结果,从而使得话语之间出现(部分或全部)相同或相似的结构,包括音调、词汇、句型和功能等范畴。平行的结构体现特定对话语境中目标话语(target)与基础话语(base)之间的相互映射,突显话语与话语之的句法结构亲缘性(affinities),进而形成对话中话语之间的结构耦合(structural coupling)(Zeng 2016:312)。基于话语结构的对称性及由此产生的相似性,(问答)对话中出现句法共振,语义共振和语用层面的共振现象。

4.2 对话构式中的语义类推性

对话中的语义类推(analogy)源于两个话语之间的结构映射,即话轮中前一个话语为后一个话语的意义建构奠定基础,后一个话语的语义是对前一个话语语义的(局部)细节调整或补充。说话人之间共同建立概念协定,表征两个话语具有相似或相同的事体概念化特点,对话进行中话语之间的语义因而产生不同程度的关联性。当对话性话语中出现未知词汇时,语义的类推机制就是词汇意义识解过程的一部分。脱离语境的句子需要关联的对话性话语为其提供语义定位的认知背景,如例③所示(Du Bois 2014:368)。

③ 1 JOANNE: yet he’s still healthy.

2 He reminds me [of my brother].

3 LENORE: [He’s still walking]

around.

4 I don’t know how healthy he is.

从该对话可看出,含有he’s still的两个话语表现出平行特征,形成对话构式。但第三行短语walking around替代单词healthy,形成如下的结构对应关系:

1 JOANNE: yet he’s still healthy.

3 LENORE: he’s still walking around.

对话中形式上的平行可能产生功能上的对等和意义上的平行(Du Bois 2014:369,曾国才 2015:846)。该对话构式中的结构对应表明这两个话语激活一个结构图式:HE’S STILL X. 该图式表明第三行中的walking around与第一行中的healthy具有语义同范畴性质。如离开语境,两者似乎没有语义关联,而在实时互动语境中,该图式结构使得healthy和walking around可进行语义类比解释:healthy和walking around 描述的是健康刻度范围中两个有对比性的值,walking around指“不是完全健康”的状态。

4.3 对话构式中的语用共识观

对话构式中的句法和语义共振体现出说话人之间的认知调控和主体间性关系介入语言交际过程,体现说话人之间关于话语意义的认知协商,其介入结果可能是答话人完全同意发话人的观点,因此与发话人达成完全的观点共识,也或说话人之间只有部分共识,也或说话人之间的观点完全相悖,即对话参与者未达成观点共识,分别如例④至⑥所示④。

④ 记者:你准备了一些什么样的专门的娱乐项目吗?

航天员:我选的是一些民乐,一些交响乐,还有一些喜剧方面的视频。

在该对话中,记者用问句表达需要获取“娱乐项目”的具体信息,航天员的话里带粗体的部分则是对“娱乐项目”的具体说明。对话过程中航天员配合记者的提问,并基于平行的结构(我:你;准备:选了;一些:一些),结合自身的认知体验,提供双方继续开展对话的基础。记者与航天员经过意义协商,达成临时性的、完全的观点共识。

⑤ 记者:这是现在大家有这个呼声,但是它还没有变成一个法规。

主持人:对作为一个法规的出台来说,是一个比较缓慢的过程,要兼顾各方面的利益,养犬人的,非养犬人的,还有养犬人和养犬人之间各种平衡吧。

例⑤中带下划线的粗体表明,主持人和记者的话语有结构并置特征(一个法规:一个法规),这是说话人之间共同的注意力焦点。然而,记者更关注一个法规的最终成型状态(变成一个法规),而主持人则关注的是一个法规的成型过程(法规的出台)。记者和主持人因而只达成部分的观点共识,即仅把“一个法规”作为双方对话的基础,但对其却有不同的观察视角,表明说话人对话语意义的不同语用推理路径。对话中没有完全达成观点共识的情形可由例⑥所示。

⑥ 主持人:那会是一部什么样的戏?

受访者:我不知道哎。

很明显,例⑥中没有出现结构对称现象,即没有形成对话共振的结构基础。答话人答非所问,问话人没有获得期望的焦点信息(什么样的戏),两个对话主体针对“戏”没有达成完全或部分的观点共识。

5 对“对话构式语法”的评价

对话构式语法通过整合对话句法和认知构式语法理论,对语法分析和构式习得具有如下启示和意义。首先,人与人之间的互动即形成以对话为单位的语言交流。对话是语言传递信息的基本形式(Bakhtin 1981)。认知构式语法(含认知语法)着重关注单个话语的构式特征,对话句法尤其关注单个平行结构的概念化过程。而对话构式语法则进一步突出强调语法构式是对话的分析单位,尤其指出语言交际中平行结构的临时复现和因此产生的局部固化现象,弥补两者仅仅关注单个构式或单个平行结构的不足之处。对话构式语法聚焦以话轮为单位的语法结构浮现,揭示人类认知与现实世界的互动关系以及话语与话语关系的认知理据(如话语之间的图式—例示、类比和类推、转喻等认知机制),拓宽现有语法构式的研究范围。

其次,对话构式语法聚焦两个主体对同一语法模板或构式图式的认知协调过程。语用研究是“听—说”双中心模式,而非仅以发话人为中心(王寅 2013:2)。对话的构式语法研究进路以话语语对的句法结构对称性为基础,分析说话者之间的人际介入类型(完全合作、部分合作、不合作等)。基于语言结构考察人际间的互动关系,对话构式语法理论进一步拓展Grice(1975)提出的合作原则,即把仅考虑对话中话语内容的合作延伸到结构或形式上的合作。对话构式研究对话语关系的考察侧显话语背后说话人之间的认知协调过程,丰富话语语用意义推理的认知研究范式。

再者,对话构式语法强调实时局部交际中意义的瞬时浮现而不是语法构式在大型语言社团中的持久性特征,揭示说话者在对话中首先习得在线的共享语法模板(即图式),进而创造性建构自己话语的语言表达机制。对话构式在日常交际中的能产性刻画话语意义在句法、语义和语用方面的动态表征,体现二语习得中语言学习者“基于构式建构语言”的对话习得过程。把对话构式作为习得单位,语言学习者将不仅习得语言的内部结构属性,而且习得语言外部的人际互动对话语意义建构的积极作用。

6 结束语

基于语言研究的用法模型(Barlow, Kemmer 2000:Viii),对话句法和认知构式语法的理论整合为语法构式分析引入新的研究进路,彰显话语意义的对话性和建构性特征。基于对话构式语法视角,自然语言问答式对话、陈述式对话乃至人工智能对话的认知机理有待深入研究。对话构式语法把单句层面的构式研究上升到语对层面的构式分析,折射出语法构式的变异特征,代表当前话语分析的前沿动态,即话语的对话构式语法分析方案。但作为一种新兴的话语研究范式,其理论解释力仍需要在多语种的对话构式对比研究中加以验证和完善。此外,对话构式语法更多强调话轮转换过程中构式的瞬时和临时固化地位,而未突出传统话语分析所关注的要素(如社会、文化、性别和地位等)与构式意义的联系。对话构式语法(Brne, Zima 2014)理论无疑为汉语对话分析引入新的研究范式。正如沈家煊(2019:488)所说,从汉语的事实出发,我们可以大大丰富“对话语法”的内涵。

注释

①本文的英文语料主要源于当代美国英语语料库(COCA)中的口语语料。

②由于本文仅关注单个对话的内容,因而省略对话前的内容并用省略号表示。

③构式语法在本文中特指认知功能视野下的语法构式分析路径,主要包括Langacker(1987,1991)的认知语法(Cognitive Grammar),Goldberg(1995,2006)的认知构式语法(Cognitive Construction Grammar)以及Croft(2001)的激进构式语法(Radical Construction Grammar)等构式理论。

④本文的汉语语料源于中国传媒大学媒体语言语料库。