从形态构成到建构教学实践的认知与体会

2019-06-08胡颖荭何川

胡颖荭 何川

摘要:建筑设计基础教学的目的是为了启发入门者形成空间感知的能力,理解材料与构成的关系,熟悉基本表现工具及搭建技能。为此在教学过程中尝试从抽象的形态构成训练出发,培养解析重构的设计思维,初步建立从二维到三维的空间转换;通过设定场地和功能,以模型为空间操作手段,逐步引入行为与使用、空间形式及组合、材料及建构的设计概念,学习如何运用不同比例的三维模型来引导构思及参与设计搭建全过程,从中体验形态构成与空间结构的紧密联系,理解肌理感与材质的关系,深入完善细部节点与搭接方式,并以获奖学生实体建造作品为例,探索如何通过建造综合训练促进多元设计思维形成的基础课程教学实践,以弥补当下建筑教育中设计与建造分离的不足。

关键词:形态构成;三维模型;实体建造;教学实践

中图分类号:TU2;G642 文献标志码:A 文章编号:1005-2909(2019)02-0118-06

为了搭建以“使用、空间、建构”为主题的建筑设计基础教学基本框架,实现从单一的“空间认知”向“以功能为核心、设计概念生成为目的、注重建造过程”的多维设计理念转变,树立正确的建筑设计观。在建筑设计基础教学的创造性思维训练课程中,设置了以“名作解析与重构”为形态构成基本训练,以“微社区/临时社区空间搭建”为实体建造综合训练,由原来单纯的平面、色彩及立体构成的训练模式转变为“立体构成-空间构成-实体体验”的教学实践[1]。

一、注重空间与形态训练,培养抽象思维能力

形态构成训练是设计的基础,从抽象艺术和现代建筑的历史溯源,现代建筑的产生、发展、演变都与抽象艺术存在着千丝万缕的联系,在美学层面两者同属视觉艺术范畴,剥去建筑的功能性,建筑的空间形式美与绘画作品中造型之美是共通的,在一段时期,甚至一定程度上还互相渗透。特别是诞生于十九世纪末二十世纪初的现代抽象艺术,如:荷兰风格派运动即主张纯抽象而将形式缩减为简单几何形状,且只使用红黄蓝三原色和黑白两色,这种构图元素和风格直接影响了同时期的建筑形态。无论是抽象艺术所表现出的外在形式美,还是其内在蕴含的节奏感、韵律感,无不与现代建筑的形态构成相互映射。以此为启发,设置“现代绘画艺术作品解析与重构”进行空间形态构成训练,藉此让学生充分理解抽象艺术和建筑空间构成之间的关联。

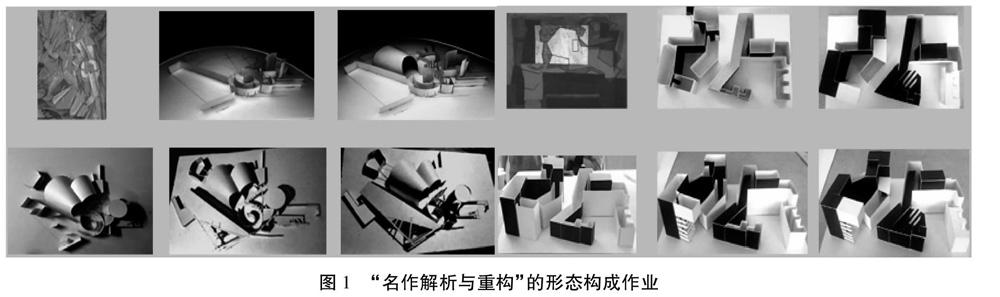

构成作业操作步骤:(1)选取现代艺术绘画作品,分析并提炼骨骼关系,抽象出原图的平面构成图(多为以矩形、圆形、三角形等简单基本形为母题的构成);(2)作品转译阶段,综合运用积聚、切割(分割、消减、移位)及变形的手法进行构成转译,形成点线面构成的解析重构图;(3)空间构成过程表达阶段,利用模型制作,从平面构成出发,完成从二维平面到三维空间的转变,如图1。

教学目的和效果:(1)理解点、线、面三种基本构成元素在现代艺术作品中的运用,训练学生对平面图形进行抽象并转换重组的能力;(2)引入对空间秩序和空间组合关系的理解;(3)训练利用模型手段思考和表达设计意图;(4)发展空间抽象和空间创意能力。学生通过形态构成训练掌握了一定的二维和三维形式美的基本法则,并将构图作为训练的重点,却忽视了形式之外的对空间的感知[2]。

二、引入行为与生活逻辑,注重功能合理性

为了加强学生对空间的正确认知和体验,培养学生的空间整体设计意识,了解空间构成的基本要素及基本特征,要求学生在限定尺寸内运用各种形式构成要素进行不同主题的行为空间设计来完成综合建构训练,以模型为媒介实现“立体构成-空间构成”的过渡[3]。

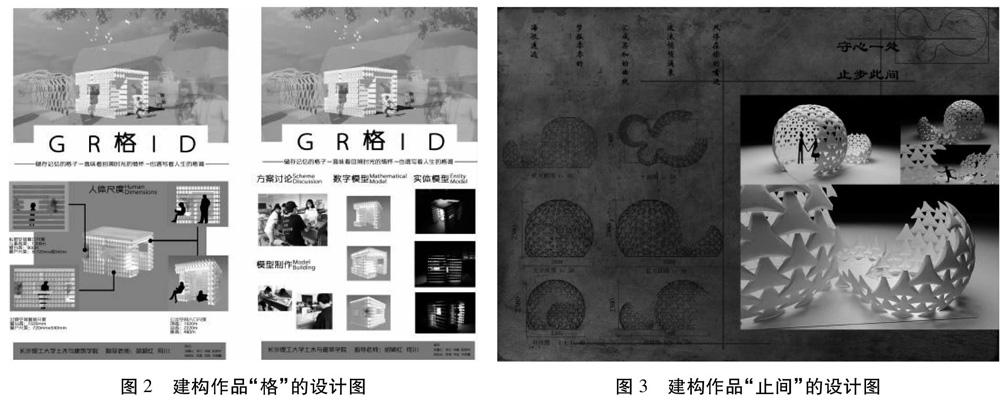

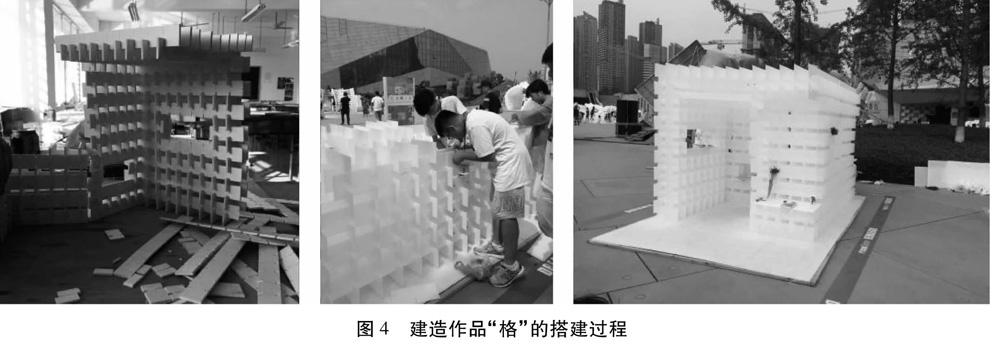

如“微社区/临时社区空间搭建”要求在功能和空间尺度上既要满足集体活动时的站、坐要求,又要满足寝卧体验时小组成员的睡卧尺寸;要求采用塑料PP中空板,搭建建筑面积标准为8平方米。学生在规定时间和规定范围内自主建构临时性、物质性空间社区的同时,通过各种信息手段、自发形成一个微型社区,整个结构呈现多元与均质的状态。学校两组学生建构作品在湖南省首届“梦想家”建造节中获奖。

其中一组以行为为出发点题为“格”的学生作品,充分考虑了公共空间、过渡空间及私密空间等不同空间层次须满足的人的各种行为需求。如:为了满足公共空间中聊天、休息需要,在主入口处设置了可供人读书、停留的凹空间;为了满足私密空间静坐思考的需要,窗口高度设计既要满足小孩子透过窗口可看到外面的景色,又要保证空间的私密性,成人须蹲下来才能看到窗外风景;而过渡空间则强调既可以透过窗口看外面,又可从外部透过窗口看到内部空间;设计依据人体尺度和空间行为打造了一个层次丰富而又妙趣横生的多义空间,如图2。另一组名为“止间”的建造作品则从适宜的行为空间出发,探究站立、坐、游戏环绕、休闲娱乐的行为空间,从而建立空间构造与人的视觉、身体与运动息息相关的意识,并引申出空间的渗透及体验,运用建构完善空間塑造,如图3。

三、注重空间及形式逻辑,培养空间理性思维

学生通过分析并掌握特定场所中人的行为活动规律和环境要求,学习单一功能空间、多功能空间和多个空间的设计组织,并初步建立有关空间划分限定、空间串联组合及交通流线组织的基本概念。

一个清晰的建构设计概念应该在抽象、功能、形式及建造过程中逐步生成,由概念提取决定基本形及基本单元,模型制作与表达是理解空间的关键。建构设计是一个复杂的、创造性的思维过程,在训练空间认知的过程中,要求学生自始至终以三维模型作为设计与构思的手段[4]。

(一)概念提取及单元分析

设计创意从“儿童→玩具、糖果→抽屉”与“青年→书籍、日记→书柜”的时间与物件关系中,以抽屉和书柜提取概念抽象出“格”的搭建作品,而“止间”的搭建作品受小孩玩耍游戏中的“泡泡”及“海绵体系”启发,采用曲面以类球体或球面作为形体单元,与直角空间对抗,从而抽象出该作品。

(二)均质机理与空间尺度

搭建作品“格”以简单矩形板材为二维基本形,利用板材垂直十字插接的操作方法形成三维空间组合的基本单元,做法简洁有力。空间组合由人体尺度和人的行为空间关系确定,通过基本单元组装形成整体的、具有垂直分隔及顶棚覆盖的连接体,强调注重空间层次的变化和组织,既严格控制比例与尺度,保持长方体的几何纯粹性,又呈现疏密有致的肌理美感。

(三)光影交织与空间趣味

“止间”的搭建作品通过在夜晚对模型进行灯光处理,投影呈现出绚烂的光影效果。白天在自然光的照射下,地面投射出美丽的斑驳光影。光影的流动将减弱空间的独立性,增强空间叙事性与流动性。在公共空间的处理上,主球体顶部设计为一个镂空的圆环天井,使整个空间氛围被一种空灵的冥想性凝聚。

四、实施材料及建构逻辑,注重结构合理性

相对于1∶10的小比例模型建构,1∶1的实体建造将建构设计从单纯的空间形式美向空间结构美、材料美及细部美升华,将对空间构成的研究转为对结构方式、材料选择及节点推敲等技术的不断尝试和实验[5]。

电脑模型注重表现,手工模型更突出设计思路的展现。以建造作品“止间”的实验性搭建作品为例。

通过模型材料的组合,从而关注实体建造材料间的构筑方式,体会材料及其相互间的分割、过渡与搭接,通过手、眼、身体全方位观察与触碰达到认知与体验的目的[6]。

(一)基本单元体的确定

为了形成“泡泡”球体,综合考虑塑料PP中空板特性及搭建可操作性,确定了以三角形作为基本形,内接三个圆弧,利用精雕机数控调节雕刻的深度,形成2.5维平面的浅浮雕效果的单体,这种构成形式增加了单体的结构强度,解决了空间单体间的连接问题。先手工制作1∶10小比例草模,确定单体初步尺寸;然后借助计算机软件建模与制图,精确计算出三角形单体规格和数量。

(二)卡接点的设计推敲

在制作单体时,没有采用最初设计的“旋转”卡接方式。由于缺乏材料使用经验,尝试在搭建过程中采用简便易行的“直接插入卡接方式”进行单体连接,实践证明这一方式可行、简便。

(三)基座的固定

为了将第一层的单体固定在基座上,利用塑料PP中空板具有变形大的特性,将三角形单体沿弧线弯折,三角板的下弦翼两端点用塑料螺栓与底部连接,通过调整两端点间的距离确定第一层角度,每个三角形单体形成一个类似于拱的结构受力体。

(四)搭建方式比较

解决了最底层的单元体与基座的连接固定后,如何搭建完美的球体成了难题。在没有搭建支撑模板的情况下,层与层插接搭建在1∶1实体搭建过程中出现了在1∶10 模型搭建时没有的问题:随着球面半径成级数增加,板块的数量多达到400块,且板块由于自重分解产生背离弧面方向的张力,使得同层板块的拼接容易变形、不可控,继而尝试通过先整体做球后拆分的方式来实现,经局部实验后确认方案可行,再一层一层地整体拉结使其成为一个整体。

(五)反思

在卡接点的设计方面,直接卡接虽然简单,但是球体的变形太大,且一旦整体受力,极易拉脱。采用旋转卡接能控制和调整插入的深度,更有利于保持球体的形状和整体性。外壁下层须坚固支撑上层,搭建好的一半球体出现下压的趋势,且所选用的400块单体小而碎,整体性能不强,这也影响了搭建的最终完成。

在建造节的限时搭建中,该作品是唯一没有搭建完整而获奖的作品,这引起了学生对球体实体建构所采用的施工方法的思考,试图比较有无施工支撑结构体的优劣:如增设三维空间骨架,使板块与骨架连接,传力更合理,施工搭建组织过程更可控。而 “止间”采取的空间结构是集结构与面层为一体,优点是空间形态整体性强、结构轻盈、空间机理感更趋均质,缺点是搭建难度大、过程具有不确定性[7]。

五、问题与思考

在“二维图形”到“三维建造”转换的建筑学基础教学模式实践中,从单纯注重“形式”向注重“制作”实践的建构教学体系转换。这意味着向包豪斯现代主义建筑教育的回归[8],即“使艺术和手工艺与工业社会需求相统一”,强调“制作”的传统,并一直将对建筑建构的本质追求作为建筑教学的传统;也说明了现代主义建筑教育体系应不断挖掘注重技术工艺的教育,注重发掘新的材料及认识技术、材料和功用在设计创新中的核心作用,培养学生正确的建筑设计观。对于低年级学生,亲身参与和体验实体建造过程无疑是弥补二维图纸和小比例模型缺陷的建筑设计训练方法,是一种真正“回归本源”的学习方法。

从教学实验过程中出现的问题得到如下启示:(1)建造不同于真正的建筑行为,只是一种设计教学模式,具有实验性的特征;建造应该允许失败,只有采用开放的研讨式教学方式,不断尝试,才能使学生在设计与施工体验过程中不断得到积累,从而实现创新;(2)建造有助于激发学生的理性思维,将形式逻辑与技术逻辑有机统一;整个建造空间训练,具有不断强化结构概念及结构在空间塑造中的重要作用,这也将激励学生在接下来的结构、构造等建筑技术类课程中继续深入探究;(3)以空间为线索,以制作为手段,鼓励团队实践性探索,是创造性思维课程获得教学实践成功的基本保障[9]。

对于低年级的学生而言,空间构成训练及运用三维模型构思设计的能力,最终都将转换为建筑设计思维与能力。三者的关联性在教学上要求我们不断完善课程体系,完成由单一的构成训练向综合的设计训练转化,由视觉思考向对环境、功能、行为、技术的综合把握过渡,不断拓展设计基础教学的内涵,探索多元创新的教学思路[10]。

参考文献:

[1]顾大庆,柏庭卫. 空间、建构与设计[M].北京: 中国建筑工业出版社,2011.

[2]李海清.教學为何建造——将建造引入建筑设计教学的必要性探讨[J].新建筑,2011(4):6-9.

[3]韩晓峰,朱雷,龚恺.小尺度“木”的空间表现——东南大学建筑学院木构教学及建造实验[J].建筑师,2015,169(10):34-41.

[4]顾大庆.建筑教育的核心价值个人探索与时代特征[J]. 时代建筑,2012(4):16-23.

[5]刘凯.建筑设计基础课程1∶1营建教学[J].建筑学报,2013(2):110-114.

[6]青锋.厚度的意义[J].建筑师,2013(2):52-61.

[7]柳青,袁大昌,孔宇航,等.共话楼纳建筑教育[J].城市·环境·设计,2017(3):22-23.

[8]王辉.从鲍扎到包豪斯——美国建筑教育发展[J]. 世界建筑,2015(2):116-122.

[9]张早.建筑学建造教学研究[J].西部人居环境学刊,2016(2):117.

[10]徐炯.建造意识下材料驱动的两次参数化建构教学研析[J].城市建筑,2016(9):116-118.