生物教学中学生理性思维的训练策略

2019-06-03杨玲

杨玲

摘 要:在生物教学中,由于教师对学生的思维训练不够重视,往往存在着“活动有余、思维不足”的问题,影响了学生理性思维的发展。学生理性思维的提升需要不断强化和持续的结构化练习,教师应当改进教学活动,通过探究和推断、讨论和辨析、实践和探索、总结和归纳等多种形式的活动,在活动中不断地训练和强化学生的理性思维,帮助学生实现思维品质的提升和学科核心素养的提高。

关键词:理性思维;思维训练;生物课堂;思维生长

理性思维是一种认知技能。作为一项技能,理性思维自然不会凭空而来,而是需要在不断练习中提升。根据心理学家发现的“一万小时定律”[1](精通一项技能,需要大约一万小时的强化和结构化的练习),要帮助学生提高理性思维能力,教师必须改进教学活动,改变“活动有余、思维不足”的现状,让学生在活动中锻炼理性思维。本文以苏科版《生物学》七年级下册第10章第2节“水中的藻类植物”为例,说明如何在生物课堂中训练学生的理性思维。

一、在探究和推斷中发展思维

【教学内容】观察水绵

【活动背景】课前让学生去池塘、沟渠等处采集水绵。学生在水池或水沟中,采集到了很多丝状体构成的大型成片的绿色藻类植物,他们认为这些都是水绵。但事实上,这里面有两种植物,分别是水绵和刚毛藻,它们都是长筒状细胞构成的丝状体,生活环境相同,又都形成大型团块状,因此容易混淆。

【活动设计】

活动1:观察

将采集到的水绵和刚毛藻放在不同的烧杯中,分别编号为材料1和材料2,开展系列观察活动。

观察活动1:用手触摸一下,记录你的感觉。

观察活动2:用放大镜观察,比较两种植物的外形。

观察活动3:制作成临时装片,用显微镜观察两种植物的叶绿体,比较它们的不同。

让学生在观察的同时,将观察到的现象记录如表1。

活动2:自主学习

自主阅读教材第49页第三节和图10-11水绵的结构模式图,归纳出水绵的结构特点。

学生通过自主学习,总结出水绵的结构特点如下:①细胞呈长筒状;②叶绿体绿色带形,呈螺旋状;③叶绿体中含有叶绿素,能够进行光合作用。

活动3:推断

根据活动1和2的学习成果,自行推断材料1和材料2中哪一个是水绵。

学生根据观察记录和自主学习成果,很容易推断出材料1为水绵,也对水绵的特点有了更进一步的了解。

格拉瑟在探讨教育与思维的著作中提到:“在教授思维方法时,学生与课程之间需要建立起一种联系,知识和技能要成为质疑、探究和推断的对象。”[2]在这个活动中,水绵这一植物就变成了质疑、探究和推断的对象,学生不是在单纯地观察,而是在观察中不断地思考,发展了理性思维。

二、在讨论和辨析中训练思维

【教学内容】藻类植物与人类生活的关系

【训练方法】

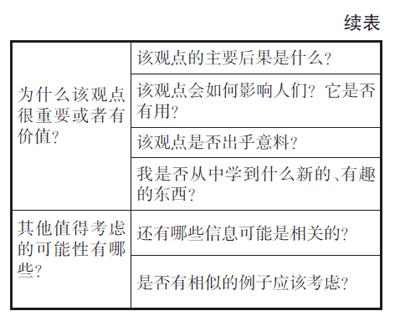

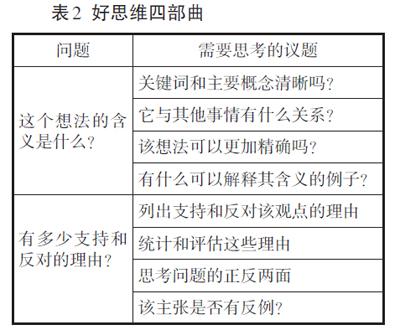

香港大学的思维课程教材《批判性思维与创造力:越思考越会思考》[3]中,提出了一种简单实用的方法——“好思维四部曲”。遵循该方法,当遇到观点时我们要养成思考以下四个基本问题的习惯,如表2所示。

表2中的问题看似简单,在实际运用中却很有效,因为它们为我们提供了一个很好的分析框架。

【活动设计】

讨论活动1:该想法的含义是什么?

这一步是要弄清楚关键概念,这样我们才能够更清晰地理解该观点。而这个观点的关键概念是藻类植物,因此,教师组织的讨论主题是:“藻类植物”是指什么?哪些植物属于藻类植物?

学生通过讨论得出结论:藻类植物结构简单,有单细胞的,也有多细胞的;无根、茎、叶等器官的分化;细胞里有叶绿体,能进行光合作用;大多生活在水中。除了常见的水绵、海带、紫菜等,还有很多浮游藻类。

讨论活动2:有多少支持和反对的理由?

让学生尽可能列出支持和反对该观点的所有理由。

学生支持的理由包括:藻类植物能进行光合作用,制造有机物,释放氧气,空气中70%的氧气由藻类植物来提供;海带、紫菜、裙带菜等可食用;从藻类植物中提取的碘褐藻胶、琼脂等可供工业、医药上使用;有些藻类植物可以净化污水,改善水质。

反对的理由包括:藻类植物过度繁殖,会给人类带来危害,如形成赤潮。国内外大量研究表明,浮游藻是引发赤潮的主要生物,有70多种还能产生毒素。它们分泌的毒素有些可直接导致海洋生物大量死亡,有些甚至可以造成人类食物中毒。

在这个活动中,统计理由的数量是一个好办法。比如,有四个赞成的理由和两个反对的理由。另外,一定要引导学生从正反两个方面思考问题:即使你认为藻类植物越多越好,也应该尽最大的努力去提出反论证,这样你才能够更深刻地理解自己的立场。

讨论活动3:思考该问题是否重要。

为了帮助学生理解这个问题的重要性,教师给出了如下的讨论题:①如果水体中到处都是藻类植物,世界会有什么不同?②与其他问题譬如空气污染、对森林的乱砍滥伐相比,这个问题有多重要?

讨论活动4:可待进一步思考的问题。

教师可以组织学生讨论与此观点相关的问题或者由学生提出疑问,例如:①如果在藻类植物的范围中去除浮游藻类是否会给答案带来影响?②如果将藻类植物换成其他植物类群呢,是不是越多越好?

显然,在这样的活动中,重要的不是问题的答案,而是产生答案的过程中学生思维的碰撞和发展。“四部曲”虽然只包含了四个非常简单的问题,却能帮助学生从不同的角度进行深入的剖析,从而训练思维技能。

三、在实践和探索中提升思维

【教学内容】水绵能够进行光合作用

【活动背景】让学生在晴天的中午和傍晚分别观察采集来的水绵,记录现象。学生发现:中午的时候有很多水绵会浮到水面上来,而傍晚的时候一般沉在水底。

【活动设计】

活动1:观察水绵在水中的位置和水绵中气体的关系

学生发现:中午水绵浮到水面上来时,丝状物间充满了气体,而傍晚沉在水底时气体减少很多。

活动2:探究丝状物间气体是什么

教师指导学生收集气体并验证,发现这些气体是氧气。

活动3:讨论出现这种现象的原因

结合观察和讨论,学生得出结论:晴天中午,光线充足,水绵进行光合作用,释放了大量的氧气,这些氧气聚集在一起,使水绵的密度减小,水绵就浮到水面上去了。而到了下午,由于氧气被消耗,水绵丝状物间气体减少,所以水绵又会慢慢从水面沉下去。

活动4:解决问题

让学生用学到的知识进一步解释生活实际问题:鱼塘中的水绵大量繁殖时,常造成鱼苗困陷并窒息,成为一种鱼害。养鱼人除去水绵的方法之一就是泼洒黄泥浆,搅动底泥,降低水体透明度,从而使水绵大量死亡。思考这样做成功的原因。

结合刚刚得出的结论,学生很容易就会发现:水绵是因为缺乏光照,无法进行光合作用而死亡。这样的活动,与实践和生活实际相结合,学以致用,进一步提升了学生的思维能力。

四、在总结和归纳中强化思维

【教学内容】总结学习内容

【活动设计】自己整理本节课所学知识点,归纳总结,以文字和图片形式完成总结。

学生在整理、总结和归纳的过程中,不仅巩固了所学知识,而且深入理解了知识点间的联系,使之成为一个整体,更是强化了理性思维。

我们应当让理性思维成为生物课堂的一个自然习惯、一种学习方式,而不是偶尔的行为,让思维真正在课堂中生长!

参考文献:

[1]格拉德威尔.异类:不一样的成功启示录[M].北京:中信出版社,2014:27-28.

[2]D.兰迪·加里森.批判性思维与成人教育[J].丁邦平,译.安徽师范大学学报(哲学社会科学版),1994(1-4):185-193.

[3]刘彦方.批判性思维与创造力:越思考越会思考[M].上海:学林出版社,2018:6-7.