极化增长区域制造业集聚趋势分析

2019-06-03冯强

冯强

关键词:制造业;产业集聚;极化增长区域

本文为国家社科基金项目:“长三角地区集群产业链升级的路径研究”(编号:10BJY008)

中图分类号:F426.1 文献标识码:A

收录日期:2019年3月25日

一、增长极理论概述

新古典经济增长理论认为,区域经济发展可以实现均衡发展,空间经济要素配置可以达到帕累托最优,即使短期内出现偏离,长时期内也会回到均衡的状态。增长极理论则和新古典经济增长理论持不同观点,认为区域经济不是均衡发展而是非均衡发展。1955年,法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁在《增长极概念及解释》一文中首次提出了增长极的概念。他认为,一个经济体不会同时出现经济均衡增长,通常会首先出现在一些增长点或者增长极上,这个增长极是在一定时期起支配和推动作用的经济部门,它不是区位,而是领头产业或者关键产业,这些产业的增长速度更快,有较强的创新能力和产业关联,吸纳更多的资本知识,然后通过外部经济和产业关联的乘数扩张效应,推动了其他产业的发展,进而促进区域整体经济的增长。1961年佩鲁又在《20世纪的经济》一书中对增长极理论进行了论述。他认为经济增长并非同时出现在所有地方,而是首先集中在某些具有创新能力的企业或主导部门,形成发展的核心,这种核心是一种具有创新优势的“产业极”或者“活动极”,在经济空间中发挥着类似“磁极”的作用,对其他经济要素、企业、行业具有支配作用,产生带动企业或者行业发展的乘数效应。

在佩鲁之后,又有很多的学者丰富和发展了增长极理论。1966年保德维尔把增长极定义为位于都市内正在不断扩大的一组产业,它通过自身对周边的影响而诱导区域经济获得进一步发展。以此将增长极由抽象的经济空间概念转变为具体的地理空间概念,并促成增长极理论的产生。美国的尼科尔斯提出,增长极即经济活动中心,它自身给增长的制约达到这样一种程度,以致增长能扩散到该增长极所在的区域中,并最终扩散到所在国家欠发达区域。布德维尔继承和发展了佩鲁的增长极理论,把产业增长极概念拓展到区域增长极。缪尔达尔对增长极的运行机制做了补充,提出了“地理上的二元经济结构”理论,强调区域之间的相互效应,还论述了政府在增长极理论应用中的作用。赫希曼利用产业之间的“联系效应”来分析二元经济结构,并提出政府对增长极的发展应采取谨慎的干预,认为谨慎的政府干预是促进增长极“涓滴效应”生成的一个必不可少的条件。

佩鲁的增长极理论核心思想有三个方面:一是认为经济实现均衡发展仅仅是一种理想,某一区域经济的全面增长,则通常是由一个或多个“增长中心”逐渐向其他区域或部门衍射辐射的结果。经济增长过程中均衡发展是相对的,不平衡发展是绝对的;二是经济增长极是经济活动的聚集地和经济增长的发动机,增长极理论侧重于产业增长极,比较强调增长极的正面关联效应;三是增长极理论是吸收了系统论、信息论、控制论、拓扑论及耗散结构理论的研究成果而提出的非均衡发展理论。认为:“发展可以导致物质与能量远离平衡位置的亚稳定状态。假如排除纯粹语言上的变换之外,这种观点就为物理的、生物的和信息的熵和負熵的研究,以及它们在经济系统与社会系统应用结果的研究开辟了一条道路”。

二、增长极理论实践应用及与产业集聚的关系

(一)增长极理论在实践中的应用。增长极理论提出以后,在世界各地的实践中得到了广泛的应用。美国利用增长极理论提出战后国内贫困地区的发展战略,如制定阿巴拉契亚等地区增长中心规划。日本基于增长极理论的一系列产业发展政策,实现了日本经济的起飞。英国利用区域内的小城镇经济数据衡量城市和腹地之间的溢出效应程度,从而确定增长极来促进英国农村的发展。德国利用增长极理论提出了“联邦增长极方案”。意大利组建了南部地区的卡塔尼亚-锡腊库扎、卡里阿里、卡塞塔-那不勒斯、巴里-塔兰托-布林迪西增长极。除此之外,还有许多国家也都实施过增长极战略。

增长极理论在我国区域经济发展中的应用经历了两个阶段:改革开放前的被动利用和改革开放后的主动利用。改革开放前我国实行的是以内地建设为主、生产力布局向内陆地区倾斜的区域发展战略。改革开放以后,国家在区域经济的宏观布局上作了新的调整,实施沿海地区优先发展战略。此外,还设立4个经济特区、发展东部到西部开发、东北振兴和中部崛起,这些都表明增长极理论在我国的经济实践中得到了广泛的应用。在区域经济发展过程中,各级政府应用增长极理论指导经济发展取得了较大的成绩,尤其是东部沿海地区,取得了一定的成功。东部地区长江三角洲、珠江三角洲和京津冀三大都市圈在整个经济发展中的地位是突出的,已初步成为带动全国经济发展的增长极区域。

(二)增长极理论与产业集聚的关联关系。佩鲁洞察到区域经济中诱导地区经济增长的产业集聚群现象后,提出了用增长极理论来解释区域内的产业聚集和扩散。他认为,技术进步与创新是增长极发展的内源,创新集中与规模效应大、增长速度快、关联效应强的产业中,这种推动型产业通过连锁效应带动区域经济的发展。法国经济学家布代维尔将区位论引入到增长极理论中,他认为经济空间是经济变量在地理空间中的运用,认为增长极的空间结构决定了经济空间模式。增长极的发展功能同产业集聚联系在一起,增长极遵循集聚核心区的等级扩散,区域地理空间成为考察“涓滴效应”和“极化效应的区域”。

伯格曼、费塞尔等人通过产业价值链和投入产出路径以及区位系数、网络分析等方法对区位增长极进行重新定位,他们认为产业集群是区域增长极的产业依托,增长极成为解释区域经济集聚优势的原因。奥勒曼斯、米厄斯、斯科特等人提出的新产业空间理论认为,产业集聚是以信息和知识经济为特征的高新技术产业的集聚,通过产业关联和产业的地方化网络联系,实现了增长极的外部规模效应。

三、极化增长区域制造产业集聚现状分析

增长极理论认为,在极化增长区域,产业呈现出集聚的趋势。以下就我国经济增长极区域进行制造业集聚趋势分析。

(一)样本选取及区域集聚评价方法的确定。选取地区为江苏、浙江及广东三个极化增长区域的制造业为实证研究对象,数据统计口径为规模以上制造业,原始数据来自全国、江苏、浙江及广东的相应年份统计年鉴。鉴于有些省把塑料制品业和橡胶制品业数据合并统计,所以对分开统计的省进行合并,形成橡胶塑料制品业,这样,原来30个类别的制造业产业变为29个。

(二)产业集聚的复合区位商方法

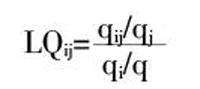

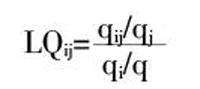

其中,LQij表示j地区i产业的区位商;qij表示j区域i产业的就业、企业数量或者产值;qj表示j地区产业的总从业人数、企业总数或者总产值;qi表示全国i产业的从业人数企业数或者产值;q为全国该产业的总从业人数、总企业数量或者总产值。

计算2011年江苏、浙江和广东三个地区制造业的产值区位商、从业人数区位商和企业数量区位商后,然后加权平均计算其复合区位商。确定三个区位商在复合区位商中的权重时,考虑到一个产业的产值在区位商中占有重要的地位,有很多研究就只用产值区位商来识别产业集聚。产值区位商权重系数最大符合产业集聚的内在本质,因为无论是劳动力集中还是企业集中,最终均要归结到为所在区域创造财富、创造价值。参考相应的文献资料和咨询制造业专家学者,本文确定产值区位商权重系数确定为0.5,从业人数区位商和企业数量区位商均确定为0.25。计算出制造业29个产业的复合区位商,结果见表1。(表1)

(三)制造产业集聚现状分析。对表1中产业进行取舍,取舍的原则是,只要有一个地区复合区位商大于1,则留下该产业,表明该产业至少在江苏、浙江及广东三省当中一个地区形成了集群,取舍后有19个产业形成了产业集聚(表1中打钩的产业)。下面对这些产业集聚进行分析。

从产业集聚的程度来看,集聚程度最高的是广东的文教体育用品制造业,其复合区位商达到了3.65,属于高度集聚,而长三角两省的复合区位商分别为江苏1.49、浙江1.59,说明该产业在珠三角具有绝对的集聚程度。集聚程度属于中度的有4个产业,分别是浙江的纺织业,其复合区位商为2.22;江苏和浙江的化学纤维制造业,其复合区位商分别是2.01和2.72;广东的通信设备、计算机及其他,废弃资源和废旧材料回收加工业,其复合区位商分别是2.7和2.04。19个产业中有15个其在形成集群的地区复合区位商均是介于1~2之间,属于低度产业集聚。

四、极化增长区域制造产业集聚趋势分析

制造产业集聚和其他产业集聚一样也是动态发展的,下面就2007~2011年近5年间制造产业集聚发展趋势进行计算和分析。

5年间,纺织业在江苏和浙江的复合区位商均大于1,说明纺织业集聚不是2011年才形成。从发展趋势看,江苏的产业集聚程度有下降趋势,复合区位商由2007年的1.6,下降到2011年的1.3。而同期浙江的集聚程度则由2007年的1.9持续上升到2011年的2.3,说明纺织产业集聚在江苏有减弱的趋势,而在浙江则有增强的趋势。纺织服装、鞋、帽制造业2011年形成产业集聚的是江苏、浙江和广东。5年间,江苏的产业集聚程度基本保持不变,维持在1.4~1.5之间;浙江的产业集聚程度则由2007年的1.7下降到1.4,并且这种趋势是持续性的。而广东在5年间集聚程度维持在1.4左右,2011年则增长到1.8,产业集聚程度变化比较大。皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业形成产业集聚的是浙江和广东。浙江的产业集聚程度基本上达到了中度集聚程度,并且5年间集聚程度基本稳定在2.0左右。该产业在广东的集聚程度则呈现逐渐增长的趋势,集聚程度由2007年的1.5增长到2011年的1.9。

木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业只有在江苏形成了产业集聚,其集聚程度属于低度,并且稳定在1.1左右,其他两个省也没有产业集聚的趋势。家具制造业在浙江和广东都呈现出产业集聚的现象,并且5年期间集聚程度基本稳定,说明这两个地区的该产业竞争格局没有发生大的变化。集聚程度最高的是广东,集聚程度稳定在2.0左右,基本属于中等集聚。其次是浙江,其集聚程度维持在1.5~1.6左右。

造纸及纸制品业在浙江和广东形成了产业集聚,两个地区的集聚程度类似,5年期间维持在1.2左右,属于低度集聚。江苏地区没有形成产业集聚的趋势,其聚集程度均维持在0.7左右。印刷业和记录媒介的复制业形成产业集聚的地区是浙江和江苏。5年间,它们的集聚程度均稳定不变,广东最高,维持在1.7~1.8,浙江则维持在1.1左右。文教体育用品制造业在三个地区均形成产业集聚。广东的集聚程度达到了中等,并且呈现出大的增长趋势,由2007年的2.3增长到2011年的3.7。江蘇的集聚程度也有增长的趋势,2011年由前四年一直保持不变的1.1增长到1.5。相比其他两省,浙江则集聚程度则稳定在1.6左右。

化学原料及化学制品制造业只有江苏形成了产业集聚。该产业集聚程度相对比较稳定,江苏集聚程度稳定在1.2,浙江稳定在0.8,广东则稳定在0.6。化学纤维制造业的集聚程度则比较高,浙江的集聚程度在3.3上下而波动,江苏则在2.4上下波动,广东则在0.3~0.4之间。这说明该产业集聚主要是在浙江和江苏两个地区。橡胶和塑料制品业在浙江和广东两个地区形成了产业集聚,其集聚程度均呈现增长的趋势,5年间浙江的集聚程度由1.4增长到1.8,广东的则由1.5增长到1.7。

金属制品业在三个地区均形成了产业集聚。江苏、浙江和广东的集聚程度成稳定状态,江苏和浙江的集聚程度类似,维持在1.2左右,广东则稳定在1.5。

通用设备制造业主要是在长三角地区形成产业集聚,5年间,集聚程度变化不大。浙江的集聚程度稳定在1.3~1.4,然后是江苏,集聚程度在1.2上下波动。专用设备制造业只是在江苏地区形成了产业集聚,且集聚程度属于低度。5年间的集聚程度则稳定在1.1。电气机械及器材制造业在长三角和珠三角形三省形成了产业集聚,浙江和广东地区的集聚程度基本稳定在1.4不变,广东则稳定在1.7。只有江苏的集聚程度呈现增长的趋势,由2007年的1.1,逐渐增长到2011年的1.4。

通信设备、计算机及其他制造业形成产业集聚的是江苏和广东。5年间江苏的集聚程度基本稳定在1.6左右。而广东的集聚程度最大,而且呈现出增长的趋势,由2007年的2.4,增长到2011年的2.7。仪器仪表及文化、办公用品业制造业在江苏和浙江均形成产业集聚。浙江的集聚程度在1.4上下波动,江苏的集聚程度则呈现出增长趋势,由2007年的1.1,持续增长到2011年的1.8,说明该产业在江苏集聚程度得到加强。5年间广东的集聚程度呈现出下降的趋势,由2007年的1.8下降到2011年的0.7。

工艺品及其他制造业形成产业集聚的是浙江,其集聚程度波动比较大,2007年集聚程度为1.6,2009年和2010年则为1.8,而2011年下降到1.4。广东的集聚程度则不稳定,2011年发生突变,集聚程度由2010年的1.7下降到0.3。废弃资源和废旧材料回收加工业形成集群的是浙江和广东。浙江的集聚程度在1.7上下波动,广东的集聚程度则呈现出相对的增长趋势,由2007年的1.5增长到2011年的2.0,说明该产业在浙江是处于一个相对稳定的发展状态,在广东则呈现出集聚的发展趋势。

五、结语

始于20世纪50年代的经济增长极理论经过几十年的丰富和发展,渐趋完善,其理论体系也被世界很多国家和地区应用于本国和本地区特定阶段相应的发展战略,并且取得了很好的效果。增长极的理论和应用在很多方面适合用来分析制造业发展过程中所出现的问题,为极化增长区域制造业的健康持续发展提供了理论依据和研究方法。

目前,在我国东部地区已形成了综合实力强大的“京津冀”、“长三角”和“珠三角”三个国家级的经济增长极。在这些增长极中,制造业对经济增长的贡献是巨大的,也呈现出极化增长的现象,同时伴随着出现制造业集聚的趋势。2011年,在江苏、浙江和广东三个地区共有19个产业至少在一个地区形成了产业集聚。已形成产业集聚的制造业分别是:纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业,家具制造业,造纸及纸制品业,印刷业和记录媒介的复制,文教体育用品制造业,化学原料及化学制品制造业,化学纤维制造业,橡胶和塑料制品业,金属制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械及器材制造业,通信设备、计算机及其他,仪器仪表及文化、办公用品业品业,工艺品及其他制造业,废弃资源和废旧材料回收加工业。

运用复合区位商还对长三角和珠三角地区2007~2011年5年间的制造业集聚趋势进行了分析。19个制造业产业,在不同地区呈现出不同的集聚趋势,有些是集聚程度加强,个别的则呈现出集聚程度下降的趋势。

制造业是国民经济发展的支柱产业,在世界经济环境下,其产业集聚是今后一段时间发展的方向。许多地方政府也将发展制造业产业集群纳入到未来的发展战略中来。这就要求,各地方政府和主管部门要把握本地区的制造业集聚的大趋势,根据本地区的实际情况制定出科学有效的制造业发展产业政策,实现本地区经济可持续发展。

主要参考文献:

[1]何小三.经济增长极理论与战略性新兴产业发展研究[J].时代金融,2012(5).

[2]林元旦.增长极理论及制约因素分析[J].鲁东大学学报(哲学社会科学版),2007(3).

[3]王辑慈.创新的空间——企业集群与区域发展[M].北京:北京大学出版社,2001.

[4]尼科尔斯.增长极:推进型效应评价[J].环境与规划,1969(1).

[5]弗朗索瓦·佩鲁.新发展观[M].北京:华夏出版社,1987.

[6]肖莹,冯占民,熊玉.透视增长极理论及在我国区域经济发展中的应用[J].科技与管理,2006(3).

[7]王桂新,毛新雅,張伊娜.中国东部地区三大都市圈人口迁移与经济增长极化研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2009(5).

[8]王晓轩,张璞,李文龙.佩鲁的增长极理论与产业区位集聚探析[J].科技管理研究,2012(19).

[9]余呈先,郭东强.知识经济环境下增长极理论在中国的困境与范式转换[J].宏观经济研究,2011(8).

[10]薛泽海.中国区域增长极增长问题研究:基于对地级城市定位与发展问题的思考[D].中共中央党校,2007.