绍兴市生产性服务业发展现状及对策建议

2019-06-03陈林萍

□陈林萍

生产性服务业是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业,是二三产业加速融合的关键环节。本文在总结绍兴市生产性服务业现状的基础上,深入剖析发展过程中存在的问题,提出了加强顶层设计、做优龙头企业、推动融合发展、优化产业结构、强化要素保障等对策建议。

近年来,服务业已成为绍兴市经济增长“强引擎”,作为占主体的生产性服务业更是举足轻重。如何加快全市生产性服务业转型升级和提质增效?近期,绍兴市统计局对此进行了专题调研。

发展现状

生产性服务业是市场化的非最终消费服务,是与第二产业特别是制造业直接相关的配套服务业,具有高附加值、高科技含量和高产业带动力等基本特征,是二三产业加速融合的关键环节。绍兴市生产性服务业增加值①注:①此为年度指标。本文生产性服务业增加值测算范围为:交通运输、仓储和邮政业、商贸批发业、研发设计与其他技术服务业、数字信息服务业、金融业、节能与环保服务业、租赁与商务服务业等。增加值总量为现价,占比以现价计算,增速以不变价计算。近三年年均增长7.0%。分行业看,基于商品流转的批发业、运输业继续保持绝对地位,但发展势头与实体经济同步放缓;基于产业提升的信息技术、研发设计、节能环保等新兴服务业,呈现较强活力。

(一)商贸批发业发挥主力军作用

批发业基数较大,2018年前三季度,商贸批发业实现增加值517亿元,同比增长7.0%。大企业销售保持较快增长,拉动增长明显。销售额超亿元企业共313家,总额同比增长37.6%;销售额超5000万元企业共706家,总额同比增长35.0%,均高于限上企业25.4%的平均增速。

(二)现代物流业发展平稳

现代物流业作为国民经济基础产业,融合了道路运输业、仓储业和信息业等多个产业,涉及领域广,其发展可以推动产业结构调整升级。2018年前三季度,绍兴市实现交通运输、仓储和邮政业增加值119亿元,同比增长2.5%,增加值总量居全省第5位。货物运输周转量93亿吨公里,同比增长3.1%。邮电业务收入49亿元,同比增长7.8%。

(三)金融业稳中有升

2018年前三季度,全市金融业实现增加值130亿元,同比增长0.8%,比上半年提高0.6个百分点。

新世纪之初,绍兴与常州在各自省内地位基本相似,产业结构亦基本相近。但多年来,常州积极打造创新型城市,产业重点逐渐转向装备制造、新能源、新材料等五大主要产业,资金吸附能力明显强于绍兴。2017年,常州年末金融机构本外币存款余额突破万亿元,达到10192亿元,同比增长15.2%。绍兴金融机构本外币存款余额7837亿元,同比增长6.1%,差距还是明显。

(四)数字服务业日渐发挥潜能

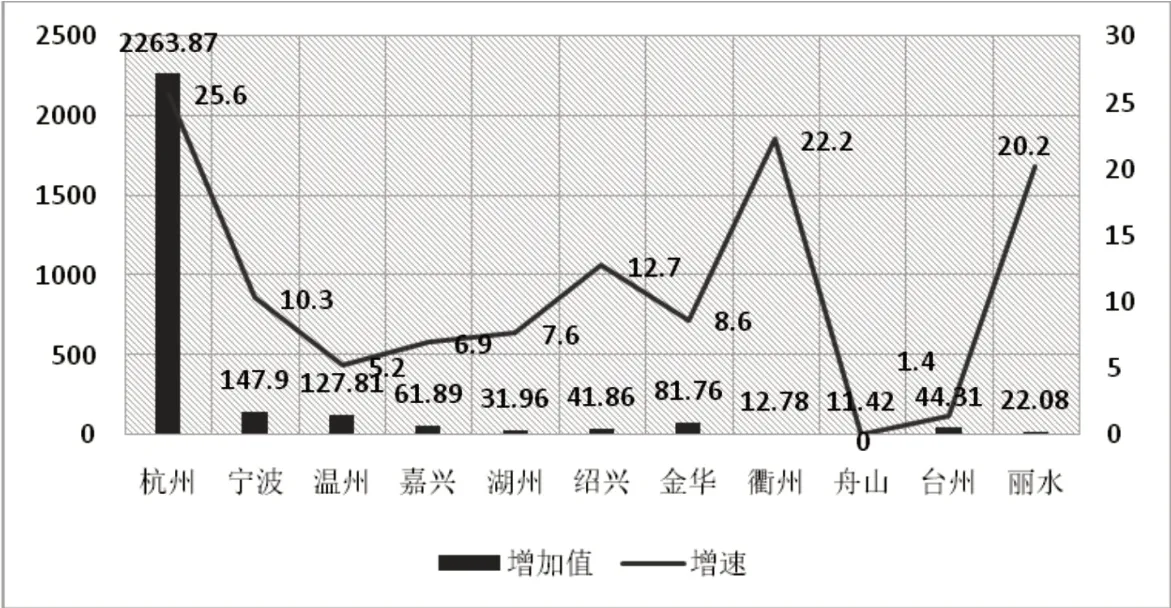

数字信息服务作为软件产业发展的主力军,保持平稳较快增长态势。全市数字信息服务业虽总量较小,仅占全省1.4%的份额(详见图2),但正逐步发挥发展潜能。绍兴正努力打造成为全国智能制造先行区,充分体现了生产性服务业与制造业深度融合的特征。如上虞的e游小镇培育游戏、影视、动漫等数字经济产业,引进盛大游戏、中手游、边锋游戏等娱乐企业403家,其中130余家已正式入驻小镇办公。

(五)研发设计服务业创新实力明显增强

近年来,绍兴高度重视高新技术产业发展,出台了一系列高企培育扶持政策,不仅大大激发了企业自主创新活力,还进一步推动了各类创新资源向企业集聚。积极布局以工业互联网为代表的产业互联网,通过在纺织行业推广设计“梦工厂”和制造“云工厂”,打造传统产业互联网的产业高地。

截止2017年年末,全市拥有高新技术企业678家,新增220家,同比增长103.7%,创历史新高。发明专利授权量为2118件,同比增长20.8%,增幅全省排名第2位。技术交易总额15.72亿元,同比增长86.0%。

存在问题

2017年,绍兴市生产性服务业占GDP比重25.7%,这与发达国家生产性服务业占GDP比重40%-50%的水平相比,尚有较大距离。与服务业发达地区相比也有一定差距,如上海2017年生产性服务业占GDP比重43.7%,深圳市罗湖区占比65.2%,东莞占比27.2%。

图2 2017年全省各市数字信息服务业增加值及增速情况(单位:亿元、%)

(一)政策引导力度欠大

近年来,虽然全市制定了一系列有关促进制造业、生产性服务业发展政策,但对制造业和生产性服务业如何有效融合发展、提升经济转型等尚未进行系统研究,缺乏促进制造业和生产性服务业融合发展的规划和政策引导。在各区、县(市)自身优势产业发展各异的情况下,如何完善区域分工和协作、如何合理优化产业空间布局、怎样采取差异化的产业发展政策来促进或保持竞争优势等,都是值得深入研究的重大课题。

(二)内部结构有待优化

生产性服务业内部结构来看,当前全市生产性服务业仍以批发经纪代理服务(2017年占生产性服务业比重49.2%,下同)、货物运输(13.4%)、金融服务(18.9%)等传统行业为主,数字信息(3.2%)、环保节能(0.1%)、研发设计(3.2%)等知识密集型行业比重偏低。比重较大的传统生产性服务业占据了较多生产要素,产能过剩程度的不同和转型升级速度的不一致,影响了高端生产性服务行业的进场步伐。

(三)龙头企业相对较少

龙头企业作为一个行业或地区发展的领头羊,其对整个地区有着非常重要的示范和带动作用。近年来,在改革开放政策的激励下,企业发展动力不断增强,发展规模不断壮大,逐步成长起来一批生产性服务业龙头企业和聚集地,但总体看,绍兴市龙头企业数量少、规模小。截止2018年前三季度,全市上市公司74家(注册数),其中服务业企业仅9家。相比杭州、宁波、温州等地市,绍兴市服务业发展有着明显差距。

(四)产业辐射能力偏弱

居于全市生产性服务业主体地位的商贸流通、交通运输行业,业态仍偏传统,甚至有所弱化,专业市场及其配套服务业急需加快接轨信息快车道,进一步提升辐射能力,更密切地串接上下游产业链。如集商流、物流、资金流于一体的供应链企业偏少。生产性服务业和制造业的互动关系基本还处在“点对点”、“点对群”阶段,离“群对群”互动发展模式还有较大差距。本土相关企业多受上海、杭州等大城市辐射,对县(市)和外地影响力较小。设计、科技、营销等服务业较多内化于生产企业中,缺乏独立运作能力,专业化水平和运作效率相对较低,对外界影响有限。

(五)产业集聚优势不足

从上海、北京、苏州等服务业发展较快的地区看,生产性服务业的产业集聚效应十分明显,尤其以金融、信息和设计为主导的核心集群,通过资源共享、知识外溢和专业化分工,形成产业集聚优势。从绍兴的实际情况看,制造业在产业和地域上分布不均衡,优势产业集聚度不高,与生产性服务业相关的产业集聚区不多,且集聚化程度不高,一些集聚区存在“集”而不“聚”的问题,产业同质现象比较严重。虽有众创空间等集聚平台,但孵化成功率较低,难以有效发挥引领示范作用。

(六)专业人才比较缺乏

由于传统服务业对人才、技术的依赖程度不高,从业人员结构性问题比较突出,因此,城乡剩余劳动力往往首先流向传统服务业,生产性服务业人才的培养与使用没有得到足够的重视,造成高层次人才紧缺,难以支撑生产性服务业层次提升。尤其是知识密集型服务业,如综合物流、电子商务、电脑软件和信息技术、研究开发和技术测试服务、市场服务和公司管理服务等产业发展,需要大量专业人才,在服务范围、功能、手段、经营方式上提出了更高层次的要求,而目前绍兴此类人才资源相对缺乏,制约了行业快速发展。

对策建议

从国际经验看,工业化中后期,制造业服务化才能占领产业链高端,才有条件使工业摆脱低附加值局面。绍兴市需将推动服务业发展环境进一步优化,体制机制进一步健全,产业结构进一步完善,发展潜能进一步释放,着力培育一批龙头企业、优势企业,带动全市服务业快速发展作为生产性服务业发展总体目标。

(一)加强顶层设计

学习借鉴北京、上海等城市先进做法,根据绍兴发展优势和自身特点,对数字服务、现代物流、科研设计三大领域作专项规划。同时,明确相关部门主体责任和基本任务,并建立联席会议制度,实行一季一分析,及时研究问题,制定对策,形成协调联动、高效运行的工作机制。

(二)做优龙头企业

引导龙头企业实施跨地区、跨行业兼并重组,促进集中化、大型化、专业化、社会化发展。引导工业企业剥离非核心但具有比较优势的服务环节,成立独立的服务业企业,向社会提供第三方专业化服务,以及鼓励企业将不具有比较优势的薄弱服务环节,通过签订中长期服务合同的形式,实现业务分离外包,由外部专业化服务业企业提供相应服务,引导工业企业集中精力发展主业,提高竞争力,推进生产性服务业发展,促进二三产业联动发展。

(三)推动融合发展

生产性服务业与产业集群融合是现代产业演进的客观规律,已经成为全球经济发展的新趋势之一。随着全市工业园区整治提升工作的深入推进和制造业结构调整步伐加快,应围绕绍兴特色产业发展,加快工业园区与服务业聚集区融合互动。充分利用楼宇经济、特色小镇、众创平台等载体,做足摸排、走访和服务工作,为小微企业集中提供“最多跑一次”窗口式服务,帮助企业解决发展难题,引导企业更好地服务经济发展,促进区域经济结构改善,推动区域制造业和服务业协同发展。

(四)优化产业结构

结合绍兴实际,调整和完善全市现代服务业特别是生产性服务业发展布局,有效发挥服务业对经济的拉动作用。要深度参与“一带一路”和“大湾区大花园大通道大都市区”建设,牢牢抓住全市开展对外大通道建设行动契机,推动现代物流高速发展;大力发展金融后台服务,加快推进金融产品创新,着力改善融资环境,积极营造有利于金融产品、服务和管理创新的良好环境;深化工业企业与电子商务融合发展,提升数字信息服务比重,支持企业通过推进设计研发、生产制造和供应链管理等环节改造,创新基于个性化产品的服务模式和商业模式,推动专业市场电子商务模式应用,实现电子商务业跨越发展。

(五)强化要素保障

随着生产性服务业的进一步发展,对相关人才、土地、资金的需求量也逐步增大。各级党委政府要高度重视,在人才方面,要结合实施绍兴“330海内外英才计划”和招才引智高校行人才专列等活动,加快吸引国内外优秀的熟悉生产性服务业经营理念和经营方式的高层次人才。在用地方面,编制和实施土地供应计划时,要合理安排供地结构,适当增加生产性服务业用地比例,尤其要向现代物流业、信息服务业、科研设计服务业、商务服务业、创意产业和职业培训等重点服务产业和重点服务业项目倾斜。在资金方面,把生产性服务业列为政府服务业引导资金支持的重点,以银行贷款贴息或投资补助的方式,吸引银行信贷资金和民间资本投向生产性服务业。