变式在数学教学中的应用

2019-06-01周功扬

周功扬

关键词:变式教学 多题归一 一质多表 一题多变 一题多解

自顾冷沅教授开展变式教学实验以来,变式教学已获得了人们的普遍关注,“变式教学是我国数学教育的传统特征,已成为我国数学教师的日常行为规范。”张奠宙 变式就是通过变换研究对象的非本质特征,变换观察事物的角度或方法,来突出事物的本质特征,帮助学生认识、理解和把握这些本质特征。变式教学能够在不改变事物本质的情况下,转变问题的呈现方式,巧妙运用各类素材进行变式训练,对概念、例(习)题、解法、结论不断地进行拓展和深化,有利于启迪学生思维,触类旁通,提高教学效率。

一、多题归一

通过设计不同现实情境下的变式问题,发现共同特征,突出概念的本质属性,从而引入概念或获得结论。

案例1:幂函数概念引入

(1)购买每千克1元的商品a千克,需要支付P = ______

(2)正方形边长为 a,它的面积S = ____

(3)立方体边长为a,它的体积V = ____

(4)面积为 S的正方形场地的边长a = _____

(5) t 時间内车行1 km,车的平均速度v=_______

把各题的自变量和因变量分别换成x和y,得y=x,y=x2,y=x1/2,y=x3,y=x-1

让学生寻找以上问题中的函数有什么共同特征?

都是函数;均是以自变量为底的幂;指数为常数;自变量前的系数为1;幂前的系数也为1。

上述问题中涉及的函数,都是形如的函数,进而引出幂函数的概念。

二、一质多表

通过变式题组多题辨析或多种表征,更加精准把握概念的内涵和外延,从而理解概念的本质。

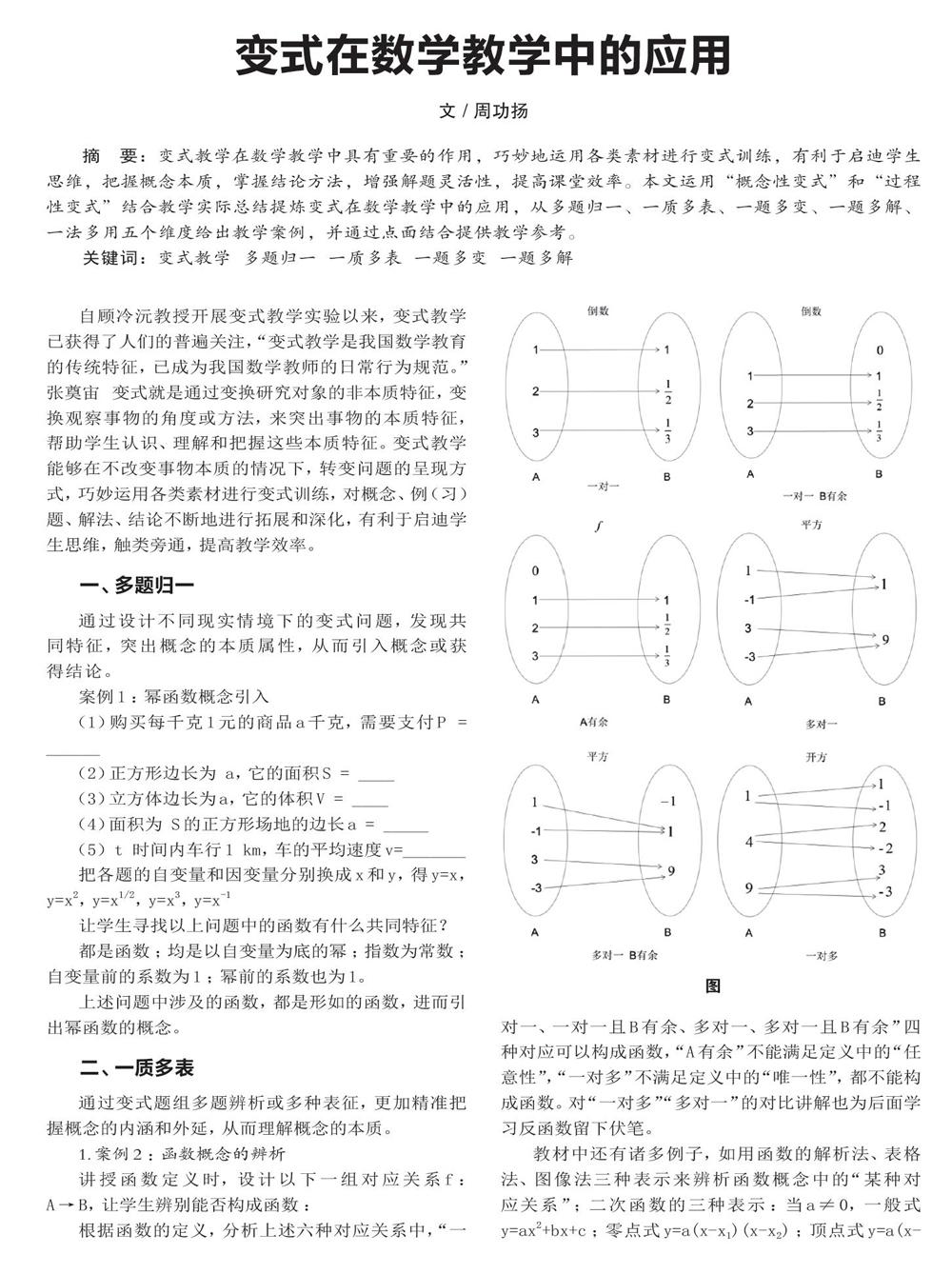

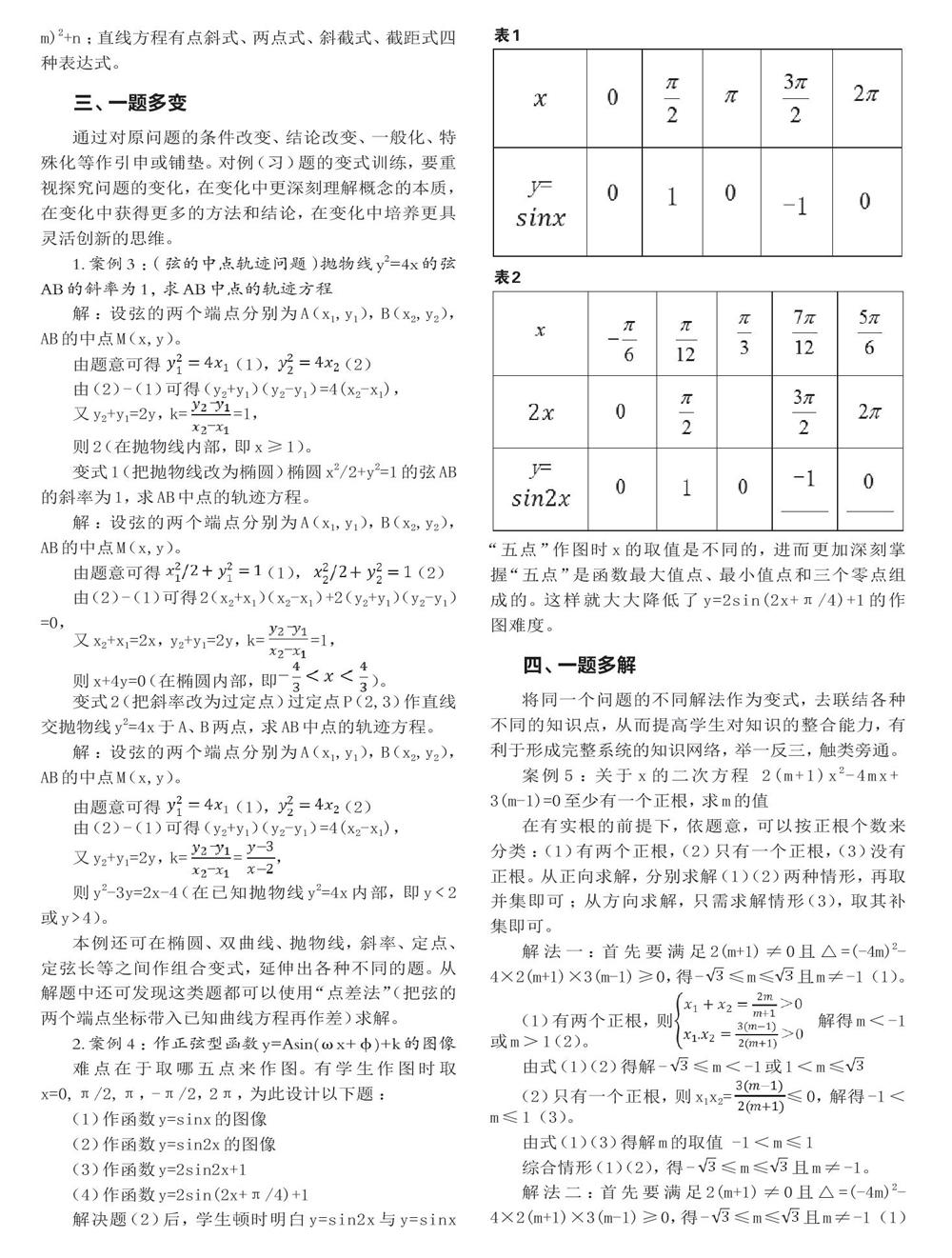

1.案例2: 函数概念的辨析

讲授函数定义时,设计以下一组对应关系f:A→B,让学生辨别能否构成函数:

根据函数的定义,分析上述六种对应关系中,“一对一、一对一且B有余、多对一、多对一且B有余”四种对应可以构成函数,“A有余”不能满足定义中的“任意性”,“一对多”不满足定义中的“唯一性”,都不能构成函数。对“一对多”“多对一”的对比讲解也为后面学习反函数留下伏笔。

教材中还有诸多例子,如用函数的解析法、表格法、图像法三种表示来辨析函数概念中的“某种对应关系”;二次函数的三种表示:当a≠0,一般式y=ax2+bx+c;零点式y=a(x-x1)(x-x2);顶点式y=a(x-m)2+n;直线方程有点斜式、两点式、斜截式、截距式四种表达式。

三、一题多变

通过对原问题的条件改变、结论改变、一般化、特殊化等作引申或铺垫。对例(习)题的变式训练,要重视探究问题的变化,在变化中更深刻理解概念的本质,在变化中获得更多的方法和结论,在变化中培养更具灵活创新的思维。

1.案例3: (弦的中点轨迹问题)抛物线y2=4x的弦AB的斜率为1,求AB中点的轨迹方程

解:设弦的两个端点分别为A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点M(x,y)。

由题意可得(1),(2)

由(2)-(1)可得(y2+y1)(y2-y1)=4(x2-x1),

又y2+y1=2y,k==1,

则2(在抛物线内部,即x≥1)。

变式1(把抛物线改为椭圆)椭圆x2/2+y2=1的弦AB的斜率为1,求AB中点的轨迹方程。

解:设弦的两个端点分别为A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点M(x,y)。

由题意可得(1),(2)

由(2)-(1)可得2(x2+x1)(x2-x1)+2(y2+y1)(y2-y1)=0,

又x2+x1=2x,y2+y1=2y,k==1,

则x+4y=0(在椭圆内部,即)。

变式2(把斜率改为过定点)过定点P(2,3)作直线交抛物线y2=4x于A、B两点,求AB中点的轨迹方程。

解:设弦的两个端点分别为A(x1,y1),B(x2,y2),AB的中点M(x,y)。

由题意可得(1),(2)

由(2)-(1)可得(y2+y1)(y2-y1)=4(x2-x1),

又y2+y1=2y,k==,

则y2-3y=2x-4(在已知抛物线y2=4x内部,即y〈2或y〉4)。

本例还可在椭圆、双曲线、抛物线,斜率、定点、定弦长等之间作组合变式,延伸出各种不同的题。从解题中还可发现这类题都可以使用“点差法”(把弦的两个端点坐标带入已知曲线方程再作差)求解。

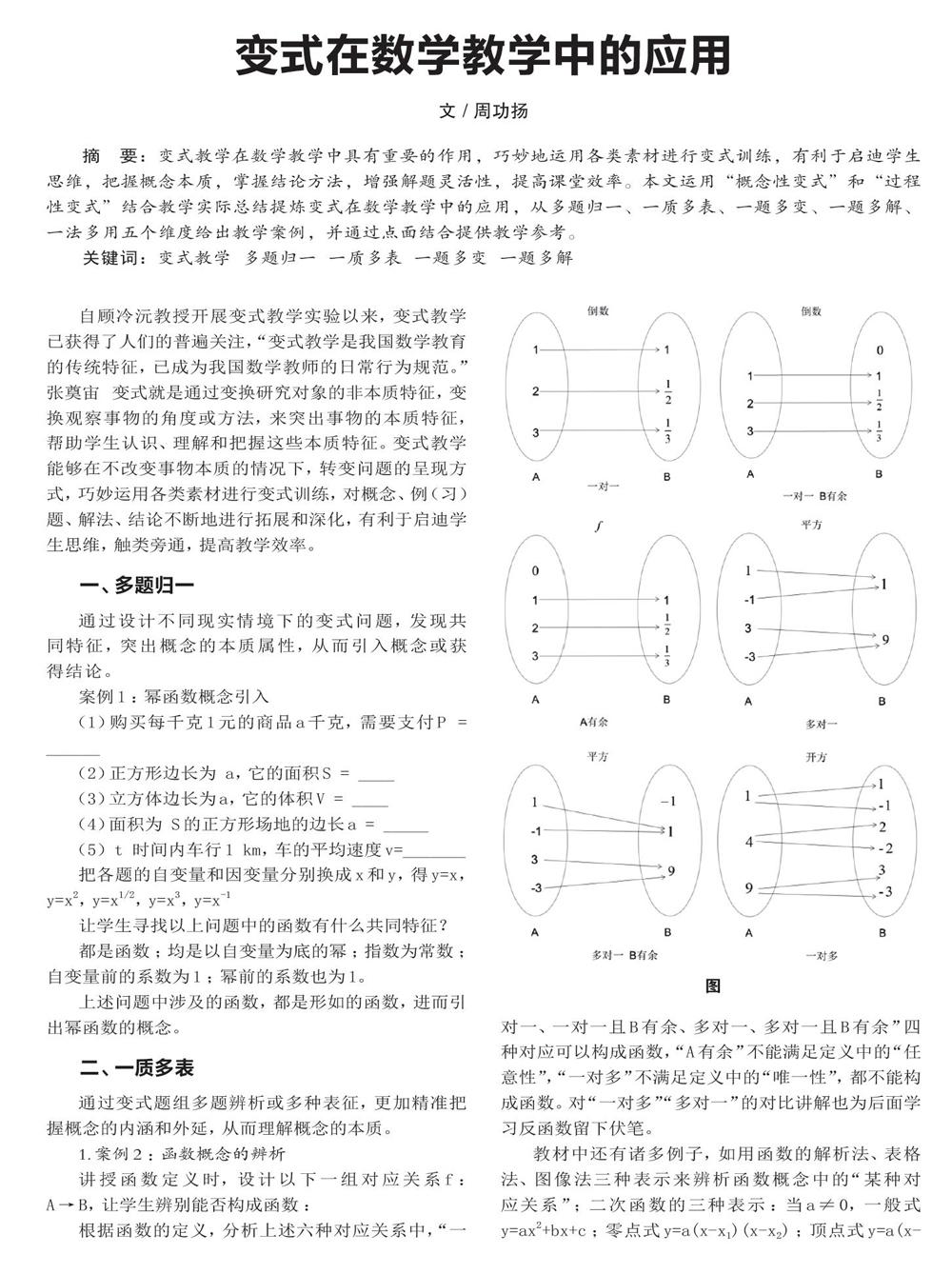

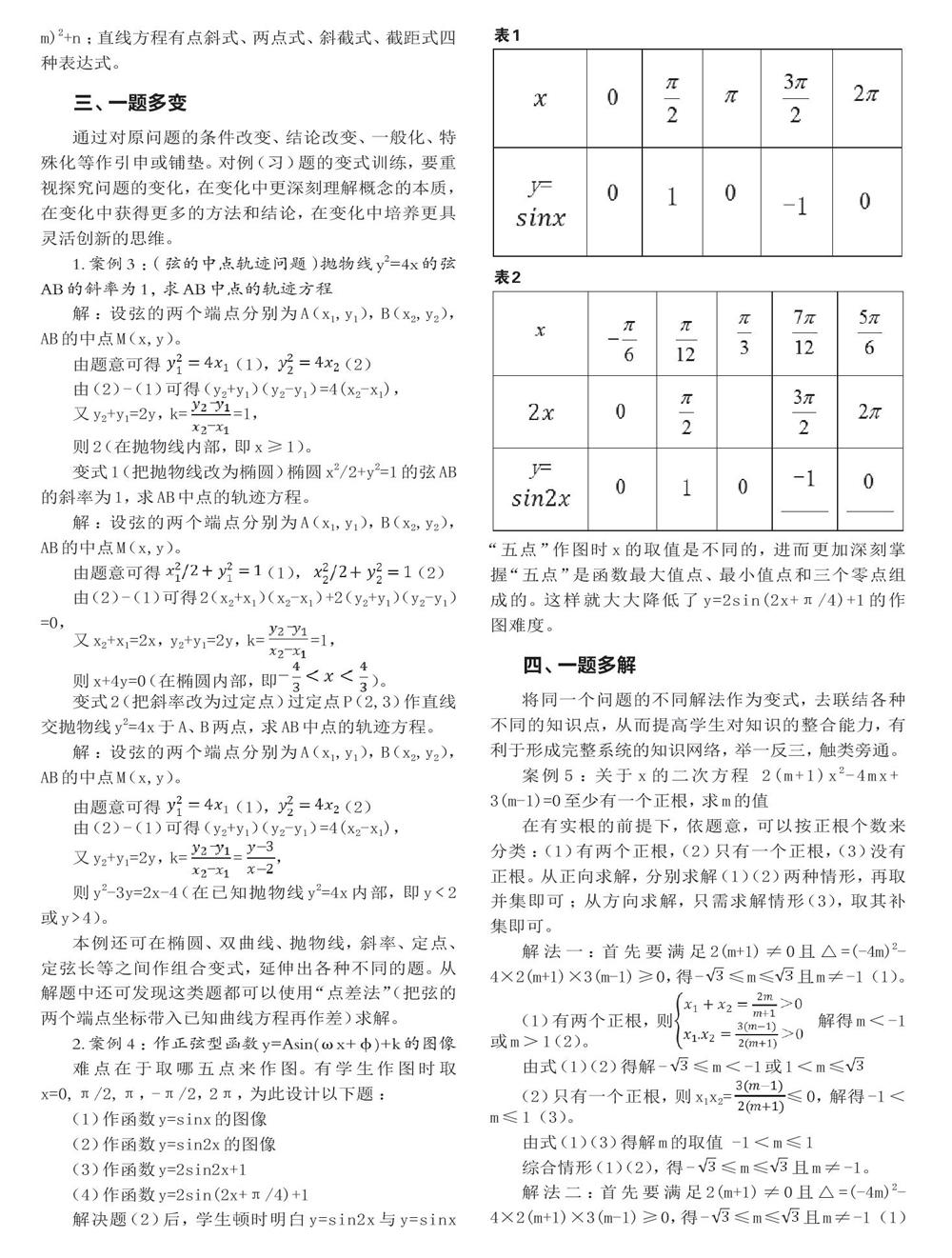

2.案例4: 作正弦型函数y=Asin(ωx+φ)+k的图像

难点在于取哪五点来作图。有学生作图时取x=0,π/2,π,-π/2,2π,为此设计以下题:

(1)作函数y=sinx的图像

(2)作函数y=sin2x的图像

(3)作函数y=2sin2x+1

(4)作函数y=2sin(2x+π/4)+1

解决题(2)后,学生顿时明白y=sin2x与y=sinx “五点”作图时x的取值是不同的,进而更加深刻掌握“五点”是函数最大值点、最小值点和三个零点组成的。这样就大大降低了y=2sin(2x+π/4)+1的作图难度。

四、一题多解

将同一个问题的不同解法作为变式,去联结各种不同的知识点,从而提高学生对知识的整合能力,有利于形成完整系统的知识网络,举一反三,触类旁通。

案例5:关于x的二次方程 2(m+1)x2-4mx+

3(m-1)=0至少有一个正根,求m的值

在有实根的前提下,依题意,可以按正根个数来分类:(1)有两个正根,(2)只有一个正根,(3)没有正根。从正向求解,分别求解(1)(2)兩种情形,再取并集即可;从方向求解,只需求解情形(3),取其补集即可。

解法一:首先要满足2(m+1)≠0且△=(-4m)2-4×2(m+1)×3(m-1)≥0,得-≤m≤且m≠-1 (1)。

(1)有两个正根,则 解得m<-1或m>1(2)。

由式(1)(2)得解-≤m<-1或1

(2)只有一个正根,则x1x2=≤0,解得-1

由式(1)(3)得解m的取值 -1

综合情形(1)(2),得-≤m≤且m≠-1。

解法二:首先要满足2(m+1)≠0且△=(-4m)2-4×2(m+1)×3(m-1)≥0,得-≤m≤且m≠-1 (1)

再解“没有正根”情形,即 解之得无解(2)。

由式(1)(2),得m的取值-≤m≤且m≠-1。

五、一法多用

用同一具体解题方法解决不同知识点的问题。

案例6: 曲线系方程可用在下列题解中

(1)证明双曲线x2/25-y2/9=1和x2/9-y2/25=1不相交;

(2)不论m为何值,曲线kmx2+my2+x+y-6m+4=0均过定点,求k的值;

(3)求圆2x2+2y2+4x-y-7=0与2x2+2y2-3=0的公共弦所在的直线方程;

(4)求经过点(2,-3),且与椭圆9x2+4y2=36有共同焦点的椭圆方程。

两曲线C1:f(x,y)=0和C2:g(x,y)=0的公共交点一定在方程为f(x,y)+λg(x,y)=0的曲线上,因此可设经过曲线C1和C2交点的曲线系方程为f(x,y)+λg(x,y)=0,但曲线系中不包括C2。这种共交点的曲线系方程具有广泛的应用。可用它来解上述这组题。

(1)两式相减,化简得x2+y2=0,则x=y=0,而点(0,0)不在已知两曲线上,故无交点。

(2)原方程可整理为

x+y+4+m(kx2+y2-6)=0

这是直线x+y+4=0与曲线kx2+y2-6=0的曲线系方程,那么也必定经过该直线与曲线的所有交点。由方程组化得(k+1)x2+8x+10=0,△=-40k+24

当△=0,即k=时,原曲线均过定点。

(3)两个原方程相减,即得公共弦方程4x-y-4=0.

(4)该题运用结论:

与椭圆=1(半焦距为c)共焦点的椭圆系方程:=1(λ>c2)

解:因已知椭圆焦点在y轴上,则可设所求椭圆方程为=1

易求c2=5,又所求椭圆过点(2,-3),代入解得 =10或-2(舍去)

则所求椭圆方程为=1

说明:曲线系方程应用有一定条件要求,应用需谨慎,本文不展开。

还有本文例3“点差法”可以解决椭圆、双曲线、抛物线的弦的中点轨迹问题;一元二次方程根的判别式可以解决一元二次方程求根、一元二次函数与x轴交点、一元二次不等式解集、二次三项式的因式分解以及直线与抛物线的交点等方面的问题;高等数学中“微元法”可以用来解决“分割化小,以直代曲”的问题等。

在变式教学中要带领学生参与到问题认知、探究、发现过程中,多方位、多层次认识数学问题的本质特征,对问题有更深层次的理解,开拓思维能力。通过变式教学,能优化课堂教学方式,增强学生学习的兴趣,提高课堂效率。

参考文献:

[1]张奠宙.中国数学双基教学[M].上海:上海教育出版社,2006.

[2]温丽红.数学概念的变式教学方略[J].福建中学数学,2017(5).

(作者单位:杭州轻工技师学院)